Многовековое относительно безмятежное существование закончилось для артиллеристов в 1855 году. На рассвете 17 октября на русские укрепления Кинбурна двинулись три необычных, неуклюжих корабля. Непомерно широкие, лишенные привычных парусов и мачт, они медленно приблизились к берегу и в 9 ч 30 мин открыли огонь.

Крепость состояла из главного квадратного форта с бастионами и круговой батареи. Для своего времени она считалась достаточно мощной, чтобы противостоять любой эскадре. Заговорили ее многочисленные пушки, их бомбы и ядра полетели в сторону неприятеля. Но, к изумлению защитников, они раскалывались или отскакивали от бортов, не причиняя кораблям никакого вреда.

В то же время русские батареи, расстреливаемые с короткой дистанции, несли большие потери. После трехчасовой канонады были сбиты 29 пушек из 62, повреждены брустверы и казематы, 130 человек ранено и 45 убито. В 13 ч 45 мин Кинбурн капитулировал перед практически неуязвимым противником.

Так заявили о себе первые в мире броненосцы: «Лавэ», «Тоннант» и «Девастасьон» («Lave», «Tonnant», «Devastation»). Очень меткий, но бесполезный ответный огонь русских 36-фунтовых (170-мм) пушек оставил в железной броне французских кораблей около 200 полуторадюймовых вмятин (38 мм) от ядер.

Джеймс П. Бакстер, суммируя воздействие огня русских на «Devastation», располагавшийся ближе прочих к Кинбурну и попавший под самый ожесточенный обстрел, отмечал:

«Двадцать девять ядер были отражены его четырехдюймовой броней, и тридцать пять пропахали борозды в его мощной дубовой палубе. Одно ядро, тем не менее, проникло внутрь батареи сквозь плохо защищенный люк, и еще два – через орудийные порты, убив двух человек, и ранив тринадцать».

На «Tonnant» было ранено 9 человек, «Lave» вообще потерь не имел.

Эти три опытных деревянных винтовых корабля, построенные по проекту корабельного инженера Гуиессе, имели водоизмещение 1460 т, длину 53 м, ширину 13,1 м, осадку 2,5 м. Паровая машина каждого из них мощностью всего в 120 л.с. сообщала кораблям скорость в 3-4 уз. Вооружение состояло из шестнадцати 50-фунтовых (190-мм) пушек, борта были полностью прикрыты 102-мм железной броней.

Первоначально собирались оставить и рангоут, но на испытаниях корабли так плохо управлялись, что полное парусное вооружение заменили двумя складными мачтами, которые перед боем убирались. Эти неуклюжие сооружения стали «крестными» всех последующих бронированных кораблей. На деревянный корпус как бы «навешивали» железные плиты.

Вот почему, вполне логично, появилось название «броненосец». Слава создателя первых броненосных кораблей нередко приписывается французскому императору Наполеону III, который 5 сентября 1854 года приказал приступить к их постройке. Но в действительности своим появлением они обязаны прославленному Дюпюи-де-Лому. Именно по его инициативе еще до начала Крымской (Восточной) войны на полигоне в Венсенте испытали стрельбой толстые железные плиты. Весьма благополучные результаты и послужили основанием для постройки первых таких кораблей.

Перед артиллерией встал новый грозный противник – броня, и первое столкновение закончилось не в пользу артиллеристов, но они, естественно, приняли вызов. Для разрушения брони представлялось два способа; первый – разбивать или сотрясать целые плиты и тем расстраивать крепление брони с корпусом; второй – пронизывать ее насквозь.

Для первого способа нет надобности в большой начальной скорости – действие снаряда зависит главным образом от его массы, для второго – снаряды должны быть продолговатыми с остроконечной головной частью, очень прочными и обладать большой скоростью. Однако артиллерия в это время, как и корабли, тоже находилась в «революционной ситуации». Хотя гладкоствольные пушки сменялись нарезными, но беда была в том, что хороших нарезных орудий еще не создали. Пришлось бороться с броненосцами тем, что имелось. На тот момент для гладкоствольной артиллерии оказался возможен лишь первый способ, поэтому на появление брони она ответила увеличением своего калибра. Одновременно для решения задачи вторым способом резко форсировались работы над нарезными орудиями, открывшими новую эпоху в военном деле.

Известно, что война значительно стимулирует развитие военной техники, а большая война – усиливает ее еще больше. Именно такая большая война вспыхнула в США между промышленным Севером и рабовладельческим Югом и совпала по времени с появлением броненосцев. Поэтому особенно много над развитием гладкоствольной артиллерии работали именно американцы, которые после неудачных опытов с нарезными орудиями попытались при помощи значительного увеличения калибра сделать снаряд шаровой формы бронебойным.

Вначале в США появились «колумбиады» Г. Бомфорда (George Bomford; 1780–1848) калибром в 12 дюймов (305-мм). Такое орудие при массе 11,3 т стреляло бомбой в 78 кг на дальность до 3,8 км, но большая масса и невысокая прочность воспрепятствовали его распространению. «Колумбиады» перечислили в разряд бомбовых пушек и использовали лишь при пониженном заряде.

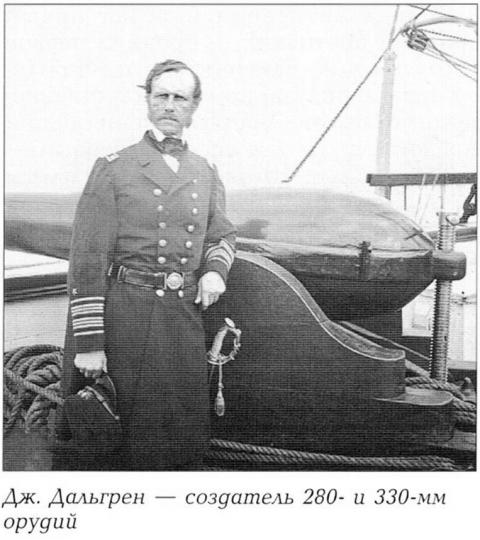

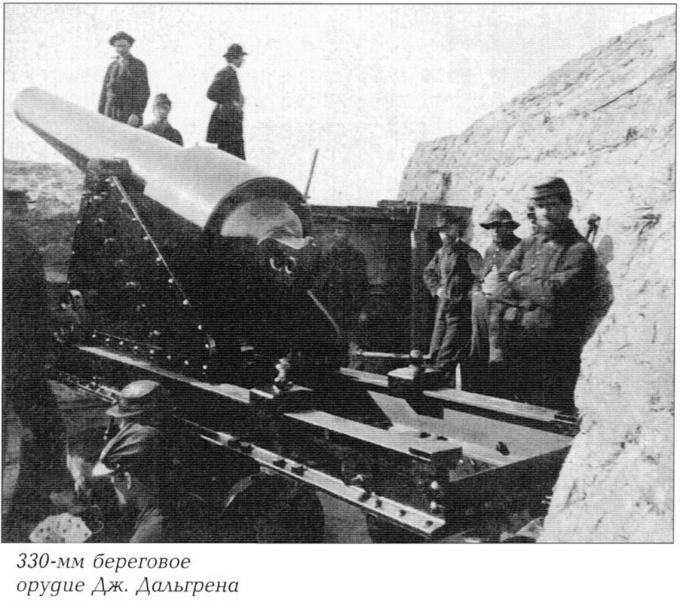

Более удачными оказались орудия американского моряка, шведа по происхождению, Дж. Дальгрена (John A. Dahlgren; 1809-1870), много работавшего на ниве артиллерии. Проведя многочисленные опыты по определению давления пороховых газов в различных сечениях канала ствола орудия, он сумел так рационально распределить металл, что получил более прочную пушку калибра 11 дюймов (280-мм) массой всего в 6,55 т. Кроме того, он ввел закаленное 70-кг стальное ядро.

Пушки Дальгрена получили широкое распространение во время упомянутой гражданской войны. В частности, их ставили в башни первых мониторов. Такое 280-мм орудие пробивало 110-мм железную броню на 508-мм деревянной подкладке.

Однако и эти пушки не обладали достаточной прочностью – за время войны произошло 32 их разрыва в ходе стрельб. Стремясь увеличить силу орудия, Дальгрен создал 13-дюймовую (330-мм) пушку, не получившую, однако, широкого распространения, вследствие того, что ее вытеснило более мощное и прочное 15-дюймовое (381-мм) орудие системы бригадного генерала Т. Родмана.

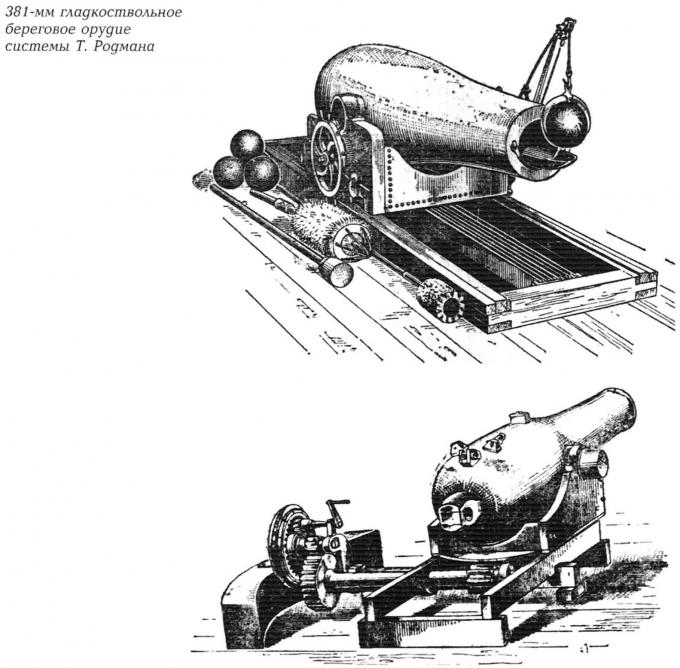

В 1857 году известный американский артиллерист Т. Родман (Thomas Jackson Rodman; 1816-1871) начал проводить опыты по отливке чугунных гладкоствольных орудий с внутренним охлаждением ствола холодной водой. При таком способе изготовления остывание металла шло с внутренних слоев, поэтому наружные слои, остывая позже, сильно сжимали внутренние. Вследствие этого любое так отлитое орудие оказывалось значительно прочнее изготовленных обычным способом. Однако из-за сложности и дороговизны способ Родмана получил применение лишь для отливки орудий очень крупного калибра.

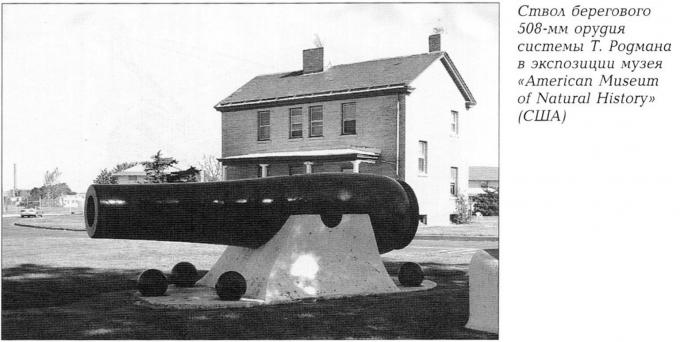

В 1861 году по его проекту изготавливают первые 381-мм орудия, в 1863 году – 20-дюймовые (508-мм) береговые, установленные на форту «Гамильтон», а затем, в 1865 году – корабельные для монитора «Puritan». Именно он и вошел в историю как носитель самых крупнокалиберных морских пушек.

381-мм орудие Т. Родмана с длиной ствола 8,7 калибра имело массу 19 т и при заряде 27,2 кг стреляло ядром в 181 кг или бомбой в 145 кг. Это орудие стало основным вооружением американских мониторов второго поколения.

Морское 508-мм 10-калиберное (5,1 м) орудие имело длину канала 8 калибров (4,1 м), диаметр цапф 405 мм, массу 50 т.

Береговое орудие испытывалось в 1864 году. Его длина составляла 12 калибров, диаметр цапф 437 мм, масса 59 т, масса сплошного ядра 442 кг, а заряда – 40 кг.

Боевое применение 381-мм орудия Т. Родмана имело некоторый успех. Во время боя 17 июля 1863 года в Варзау-Зунде один его снаряд, выпущенный монитором северян «Уихаукер», попал в броненосец южан «Атланта». 181-кг ядро сделало в его 100-мм броневом борту пробоину размером 1,5×1,8 м, а проникшие внутрь корабля во множестве осколки вывели из строя 48 человек. При попадании второго такого же снаряда получила повреждение рулевая рубка. «Атланта» села на мель и сдалась. Весь бой длился меньше 15 мин.

Интересно отметить, что победитель этой схватки через четыре месяца утонул среди бела дня, стоя на якоре в гавани Чарстона. В открытый в носовом кубрике вентиляционный люк от случайной волны хлынула вода (высота борта у монитора около 0,5 м). Далее: крен на нос, потоки воды через якорные клюзы, и через три минуты боевой корабль скрылся под водой, унося с собой 30 человек из состава экипажа. Еще один парадокс, но уже не артиллерии, а кораблестроения.

В ходе сражения в Мобильском заливе (1864 г.) броненосец южан «Теннеси» стойко выдержал около 100 попаданий из 229-мм и 280-мм бомбических пушек береговых укреплений, которые даже не повредили его железной брони толщиной в 152 мм. После полудня в залив пришел монитор северян «Манхеттен» и сразу попал в «Теннеси» двумя 381-мм снарядами. Закаленные стальные ядра пробили броню и застряли в деревянной подкладке, но, несмотря на это, внутрь корабля попало такое количество осколков металла и дерева, что ими была ранена большая часть экипажа. Южане отступили.

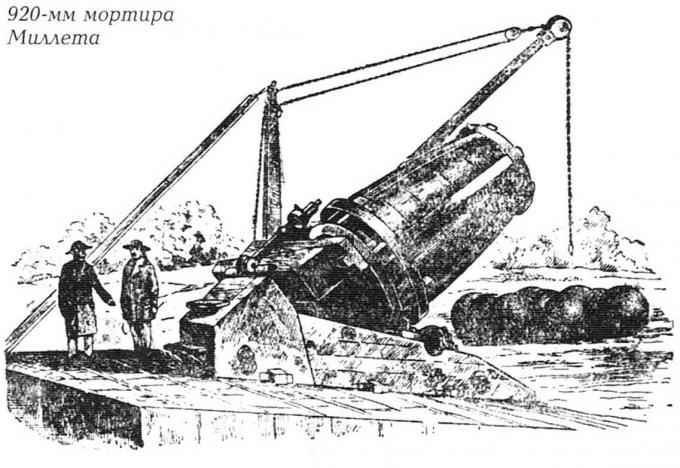

Однако даже 508-мм орудиям не суждено было стать самыми большими в XIX века. В Англии после неудачных опытов с 302-фунтовыми (330-мм) железными пушками массой в 24 т изготавливаются две 19-дюймовые (483-мм) береговые мортиры, названные «Пальмерстоновскими умиротворителями» (Palmerston Pacificator), и, наконец, в 1856 году сооружаются береговые осадные мортиры наибольшего калибра – 36-дюймовые (920-мм) мортиры Миллета.

Ствол орудия был сделан из сварных железных колец, а основание представляло собой одну отливку. Помещалась мортира на массивном деревянном станке, скрепленном деревянными брусьями. Ее масса составляла 50 т, стреляла она 1250-килограммовым снарядом при угле возвышения 42° на 1550 м. Таких мортир было изготовлено две, они успешно прошли испытания, но из-за низкой скорострельности распространения не получили. Безусловно, именно эти монстры и стали самыми крупными орудиями за период XVII-XIX веков, а их калибр соответствует наибольшим калибрам орудий XV века.

Вместе с тем артиллеристам уже стало ясно, что, несмотря на рост калибра, борьба с броней гладкоствольной артиллерии с ее шаровым снарядом не под силу. Даже выпущенная из тяжелой пушки бомба разбивалась о 80-мм прокатное железо, а ядро пробивало броню не толще 150-мм. В 1867 году в Англии прошли испытания 381-мм орудий Родмана. На расстоянии в 75 м закаленное стальное ядро пробивало 6- и 7-дюймовые (152 и 178 мм) слоистые стальные плиты, но 8-дюймовую (203 мм) плиту пробить уже не смогло – та лишь слегка прогнулась.

Буквально тут же указанную броню легко пробил снаряд 9-дюймового (229-мм) нарезного орудия. Поэтому когда в 70-е годы XIX века удалось решить основные проблемы, мешающие созданию нарезных пушек крупного калибра, они быстро вытеснили неуклюжих гладкоствольных великанов. Вследствие этого опыты в Англии и Франции с 381-и 508-мм орудиями так и не закончились принятием их на вооружение, а созданное в 1869 году в России по методу Т. Родмана 508-мм орудие так и осталось в одном экземпляре.

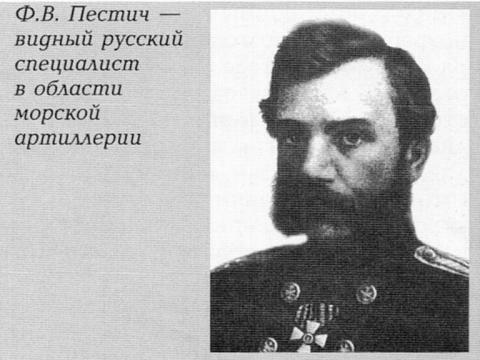

История его создания такова. В начале 1867 года к проектированию орудия приступило Артиллерийское отделение Морского технического комитета под руководством полковника Ф. В. Пестича (1821-1894). Уже в декабре, частично воспользовавшись опытом Т. Родмана, он составил чертеж дульнозарядного гладкоствольного 508-мм орудия. Ибо еще в 1865 году капитан-лейтенант В. А. Хлобыстов доставил в Россию чертежи 381-мм гладкоствольного орудия системы Родмана, серийное производство которого успешно освоили Олонецкий и Петрозаводский чугунолитейные заводы.

В июне 1868 года Морское министерство заказало спроектированное орудие, получившее впоследствии номер 593, с комплектом из 500 снарядов Пермскому чугунно-пушечному заводу. На создание формы и отливку ствола потребовалось полгода, и в конце января следующего года его благополучно отлили. В марте завод рассверлил канал ствола до 508 мм (при отливке он имел диаметр 457 мм), к маю чугунное орудие массой 43,8 т и длиной 5,5 м было готово к испытаниям, которые под руководством полковника Максимова начались в начале августа и завершились 12 сентября 1869 года.

В ходе испытаний было произведено 314 выстрелов, причем 251 из них – наибольшим зарядом в 60 кг призматического пороха. По окончании испытаний орудие не имело никаких видимых повреждений, за исключением небольшого выгорания в канале ствола у запального отверстия. Опыты показали, что оптимальным является заряд в 60 кг, а масса снаряда – 508 кг. В этом случае давление внутри канала ствола орудия достигало 1500 ат, а снаряд развивал начальную скорость 340 м/с. Проведенные испытания, к чести Пермского завода, показали отличное качество отливки. Вызвала опасение лишь огромная нагрузка на станок при отдаче орудия.

В декабре 1869 года орудие решили принять на вооружение флота для монитора «Крейсер» (будущий броненосец «Петр Великий»), одновременно начав проектирование под него вращающейся башни системы Кольза. Несмотря на огромную мощь, само оно оказалось всего на 7-8 т тяжелее изготовлявшихся в то время в Англии самых больших орудий, что являлось немаловажным фактором в кораблестроении. Камский завод начал готовиться к отливке восьми стволов (два комплекта).

Но все же, как ни добротно было отлито и изготовлено опытное орудие, эра гладкоствольной артиллерии безвозвратно ушла в прошлое. Сама же эта «Царь Пушка-2» в настоящее время является экспонатом народного музея истории АО «Мотовилихинские заводы» (бывший Пермский машиностроительный завод).

Технический прогресс опять стал главным врагом гигантомании. Нарезные орудия не требовали таких больших калибров, их остроконечные снаряды пронизывали броню в основном за счет формы и высокой скорости.

Все иллюстрации в публикации предоставлены автором.

источник: Ю. Ф. Каторин «Монстры гладкоствольной артиллерии» сборник «Гангут» вып.58, стр.54-60