Содержание:

Предисловие редакции: В последние годы специалисты многих стран перешли к новому методу строительства, собирая различные объекты, в том числе весьма солидные из стандартных «кубиков», представляющих собой готовый узел.

Так, из целых квартир с уже застекленными окнами, дверями, встроенными шкафами воздвигают многоэтажные жилые корпуса «со всеми удобствами». Из блоков размером поменьше давно уже делают радиоприемники и телевизоры; на трассы нефте- и газопроводов доставляют насосные станции, котельные и другие агрегаты, которые после установки достаточно лишь включить (см. «В блочном исполнении»).

Сейчас период экспериментов с модульно-блочным методом стал достоянием истории, эффективность его подтвердила многолетняя практика, и он все решительнее завоевывает признание у работников многих отраслей промышленности.

Правда, судостроители еще четыре десятилетия назад превращали наборы готовых секций – своего рода супермодули – в корпуса серийных транспортов и подводных лодок. А создатели воздушных лайнеров, комбинируя наборы плоскостей с одним или четырьмя двигателями либо вставляя в фюзеляж дополнительные «дольки», научились создавать аэропланы любых размеров.

Мы предлагаем читателям статьи молодых инженеров З. Тищенко и В. Шептунова, разработавших новые и весьма оригинальные варианты применения модульного метода.

Танкер… в блочном исполнении

В 1976 году мир облетела тревожная весть – у западного побережья Франции погиб, выскочив на скалы, супертанкер «Олимпик брейвери» К счастью, эта катастрофа не превратилась в национальное бедствие – злополучное судно шло порожняком и из его разбитых топливных цистерн в море вылилось в общем немного солярки. Зато через два года в том же районе разбился другой супертанкер – «Амоко Кадис», на этот раз с полным грузом, и 2 тыс. км² моря затянула черная нефтяная пленка, что нанесло огромный ущерб французской экономике.

Впрочем, катастрофа «Амоко Кадис» была лишь очередным звеном в длиннейшей цепи исключительно опасных аварий с наливными судами Преувеличения в этом нет, ибо эксперты подсчитали, что одновременная гибель десятка супертанкеров вместимостью более 200 тыс. т каждый может превратиться в глобально е бедствие. Дело в том, что нефть, разлившись по поверхности Мирового океана, резко сократит естественное испарение влаги, нарушив теплообмен между водой и атмосферой, что окажет отрицательное воздействие на климат планеты.

Где же выход? Неужели придется разом прекратить эксплуатацию всех танкеров, поставив их на прикол до лучших времен? Нет, это невозможно, так как наливные суда доставляют 60% нефти из районов промысла к потребителям – гораздо больше, чем сухопутный транспорт и наземные трубопроводы, вместе взятые. Причем на крупных судах транзит нефти и нефтепродуктов обходится в несколько раз дешевле, чем на танкерах обычных размеров (до 50 тыс. т вместимостью). Этим, кстати сказать, и объясняется подлинная эпидемия гигантизма, охватившая в последние десятилетия судостроительные предприятия Японии, Испании, ФРГ, Норвегии и других капиталистических стран, – в наши дни танкер вместимостью 100 тыс. т уже не считается мастодонтом.

Однако рост тоннажа породил проблему строительства сверхбольших судов на заводах, не имеющих просторных стапелей и мощных спусковых устройств. Решили ее первыми японцы, которые убедились, что это можно делать в сухих доках, заполнив их водой после того, как работа над очередным гигантом подойдет к концу. Вроде бы неплохо, да только немногочисленные пока доки предназначены в первую очередь для ремонта. Если же такое сооружение будет занято строящимся судном, то корабль, которому пришло время «подлечиться», должен либо ждать, что крайне невыгодно его владельцу, либо идти в море неисправным.

Существуют некоторые сложности, связанные со строительством суперсудов и в нашей стране. Правда, морской флот СССР не имеет громадин вроде «Батиллуса» (около 600 тыс. т), так как для нас предпочтительны танкеры типа «Крым» (150 тыс. т).

Но оказалось, что если судно вместимостью до 120 тыс. т можно по частям сооружать на обычном стапеле – сначала одну половину, затем, спустив ее на воду, другую и уже на плаву состыковывая их, то для «Крыма» длиной 296 и шириной 45 м этот метод не подходит. Впрочем, есть выход и из этого положения.

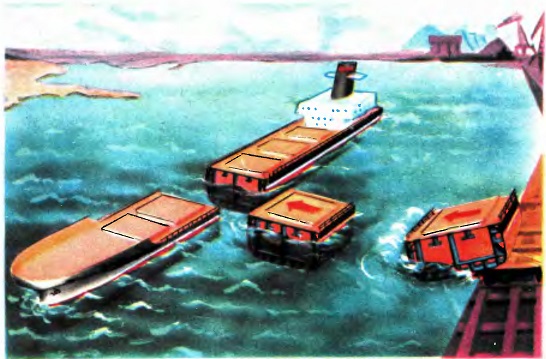

Оказывается, суперсуда можно делать из стандартных блоков-модулей. Каждый из них представляет собой изолированный отсек, внутри которого находится грузовой танк, отделенный от борта коффердамами – пустыми полостями. Сравнительно небольшие модули нетрудно монтировать на любом стапеле, располагая их как угодно вдоль или поперек спусковых полозьев, и спускать на воду обычным способом. А когда у достроечной стенки накопится достаточно стальных «кубиков», их соединяют, потом приделывают к ним стандартные носовую и кормовую оконечности, и новый танкер готов. В частности, для крупного наливного судна типа «Мир» достаточно всего восьми модулей.

Вопросами внедрения блочно-модульного метода на верфях занимались и мы в студенческом научном кружке при Севастопольском приборостроительном институте. В опытовом бассейне при кафедре судостроения и судоремонта исследовали процессы, связанные со спуском на воду модуль-блоков, и убедились, что преимущества такого способа кораблестроения очевидны. Достаточно сказать, что, применяя его, можно заметно сократить время, которое идет на сооружение корабля, ибо стальные «заготовки» ничто не мешает делать сразу по нескольку штук. Притом экономится металл – ведь основные узлы, детали и сами секции унифицированы, что, в свою очередь, создает замечательные условия для механизации и автоматизации всех комплексов работ на заводе.

И наконец, если судно, собранное из модулей, получит в аварии небольшую пробоину или локальную деформацию обшивки, то длительный обычно ремонт сведется к замене поврежденного «блока» запасным. Кстати, таким же образом нетрудно проводить и плановый ремонт, ибо у танкеров та часть корпуса, где находится жидкий груз, изнашивается в 2-3 раза быстрее, чем остальные.

В заключение же вернемся к проблеме защиты океана от загрязнения его нефтью. Как показал опыт эксплуатации большегрузных танкеров, главная причина загрязнения не столько аварии, сколько сброс за борт остатков нефтепродуктов с водой, которую принимают как балласт при переходе порожняком. Обычно современному танкеру требуется балласт, равный 40–50% полезной нагрузки, при этом цистерны для него разнесены по всей длине. А у «блочного судна» для этой цели можно использовать бортовые отсеки и коффердамы!

Тогда при столкновении грузовые танки, защищенные ими, останутся целыми, исчезнет необходимость расходовать на промывку чистую воду. Кроме того, наверняка усилится прочность судна за счет дополнительной жесткости продольных переборок, а погрузку нефти и откачку балласта можно будет проводить одновременно. Значит, сократятся невыгодные стоянки в портах!

Как видите, внедрение модулей в древнее искусство судостроения (и не только танкерного!) открывает перед корабелами и моряками поистинё захватывающие перспективы.

Зоя Тищенко, инженер, г. Севастополь

Самолет из «кирпичей»

В довоенные годы лишь немногие не слышали о конструкторе и летчике Владиславе Константиновиче Грибовском, который за неполное двадцатилетие построил 17 планеров и 20 самолетов самого разного назначения. При этом, по мнению историка авиации В. Шаврова,

«почти все его изделия были удачными, а некоторые планеры строились серийно в больших количествах».

Шавров подчеркивал, что творчество Грибовского было направлено на претворение в жизнь несколько наивной идеи «летающего народа».

Однако при чем здесь наивность? Представители старшего поколения хорошо помнят 30-е годы, когда по призыву ВКП(б) и ВЛКСМ «Комсомолец – на самолет!» было создано 250 аэроклубов, где получили путевку в небо тысячи юношей и девушек.

Но нужна ли идея Грибовского сейчас, когда авиация стала реактивной, сверхзвуковой, всепогодной, межконтинентальной, когда за штурвалом воздушного корабля сидит летчик-инженер? Однако и он знакомится с небом на учебно-тренировочном самолете, отличающемся простотой во всем: в управлении, эксплуатации, конструкции. Именно таким был знаменитый биплан У-2, на котором будущие пилоты сначала учились летать, а потом осваивали высший пилотаж.

С тех пор прошли десятилетия, но идея самолета, одинаково годного для массового обучения и спорта, не потеряла значения. Свидетельство тому – недавняя публикация «ТМ» (№ 5 за 1978 год), где шла речь о наследнике «небесного тихохода».

Однако, по моему мнению, проектируя новую машину, необходимо тщательно учитывать взаимосвязь между затратами на ее создание и эксплуатацию и ее эффективностью. В частности, давно известно, что чем меньше самолет простаивает, тем выше его «полезная отдача». А спортивным аппаратам постоянно «не везет» – то погода неважная, то небо «занято» планеристами и парашютистами, в результате легкокрылые Яки по 3-4 месяца в году пребывают «безработными». Где же выход из создавшегося положения? Вспомним еще раз старика У-2 – секрет его долговечности таился в универсальности.

Н. Поликарпову удалось создать конструкцию, которую без серьезных изменений выпускали в нескольких вариантах – самолета первоначального обучения, санитарного, связного, сельскохозяйственного. Итого четыре мирные профессии.

Возьмем тихоходный биплан Ан-2, созданный почти 40 лет назад. И он оказался очень удачным: задуманный как чисто сельскохозяйственный, Ан-2 применяется как пассажирский, пожарный, грузовой.

Зато у учебно-пилотажных Як-20 и «наследника У-2» только две профессии: обучение новичков и высший пилотаж.

Проанализировав критерии универсальности этих и других машин, я подумал, нельзя ли сделать спортивный самолет, который можно было бы легко превратить из учебно-тренировочного в акробатический, туристский и даже в мотопланер. Экономические выгоды такого решения очевидны: снизится стоимость производства, упростятся ремонт и эксплуатация, а у аэроклубов появится возможность быстро собирать из готовых узлов аппараты того или иного назначения. И сразу возник вопрос: как сделать взаимозаменяемыми узлы относительно простого мотопланера и акробатического самолета? Я считаю, что эту проблему можно решить, воспользовавшись принципом модульного проектирования, то есть собирать самолеты, варьируя унифицированные блоки и сохраняя неизменной лишь центровку аппарата. Но эго возможно при иной, не совсем обычной схеме аэроплана.

Дело в том, что правила центровки самолета, построенного по классической схеме (воздушный винт и мотор впереди), требуют, чтобы кабина пилота располагалась над крылом, хотя и крыло, и капот двигателя ограничивают летчику обзор.

У модульного самолета мотор и винт надо. размещать вблизи центра масс – в середине фюзеляжа, тогда при замене силовой установки центровка не изменится. Первый патент на привод винта от двигателя, размещенного таким образом, выдали еще в 1939 году в Германии. Сейчас известно несколько новых решений, например предложенное В. Хуфнером в 1976 году в ФРГ. Принцип его прост – воздушный винт крепится на кольце-ступице, свободно вращающейся вокруг фюзеляжа Крутящий момент на нее от двигателя передается через карданный вал и специальный редуктор.

В чем же преимущества такой компоновки? Двигателю, находящемуся в идеальном для центровки месте, не нужна мощная моторама, значит, фюзеляж стал легче. Оперение, обдуваемое потоком от винта, работает с повышенной эффективностью. Лопасти пропеллера закреплены на кольце-ступице шарнирно, при выключенном двигателе автоматически ложатся на фюзеляж, что и нужно мотопланеру, которому в безмоторном полете винт только мешает, да и обычный самолет без торчащих лопастей лучше спланирует при вынужденной посадке. Кроме того, из пилотской кабины, находящейся в носовой части, обзор как с балкона.

На основе такой схемы, используя набор модулей (см. 4-ю стр. обложки), можно быстро, не прибегая к услугам заводских специалистов, превратить, например, акробатический самолет в одноместный мотопланер. Для этого надо всего лишь соединить одноместную кабину (модуль А1) с крылом В1 и винтомоторной группой С2 от двухместного мотопланера и задним отсеком Е1 от акробатического самолета. А установив на акробатической машине крыло В2 большого удлинения от мотопланера, мы тем самым увеличим аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления) аппарата, что в сочетании с большой энерговооруженностью улучшит его скороподъемность, необходимую для рекордных полетов на высоту.

Столь нужный аэроклубовцам «наследник У-2» можно создать из двухместной кабины А2, обычного крыла В1 и винтомоторной группы С2. И наконец, объединив модули А2, В2, C1, Е2, мы обзаведемся двухместным туристским самолетом с большой дальностью полета.

В варианте А2, ВЗ, С2, Е2 получается машина класса «рекорд дальности», у которой в крылья вмонтированы контейнеры, где соседствуют топливные баки и отсек шасси. Расчет показывает, что такой самолет пролетит со скоростью 250-300 км/ч до 21 000 км без посадки!

До сих пор рекордные самолеты были уникальными и строились, как правило, в одном экземпляре. В нашем комплексе агрегаты таких машин должны выпускаться серийно, ибо они используются и в аэропланах другого назначения. Но тогда появляется другой вопрос: где же найти полезное применение крылу В3 с емкими контейнерами? Почему бы не сделать сельскохозяйственный самолет, в котором они будут наполнены химикатами или семенами! С Ан-2 он конкурировать не сможет, уступая в грузоподъемности, но окажется полезным в небольших хозяйствах. Да и летчики-спортсмены, и инструкторы аэроклубов с удовольствием поработают на модульных сельхозсамолетах в ближайших колхозах и совхозах с пользой для обеих сторон, а потом продолжат плановые занятия. Выходит, что такие аэропланы и простаивать будут меньше, и принесут чистую прибыль.

…Есть в Латвии совхоз «Накатне», в котором уже несколько лет существует сельский авиаспортклуб. Факт уникальный, но для совхоза это надежное решение проблемы сохранения молодых кадров на селе. А если какой-то колхоз приобретет комплект авиамодулей, то в его распоряжении окажется парк машин разных типов, в том числе и сельскохозяйственных. И появится на селе новая профессия – воздушный механизатор…

Виктор Шептунов, инженер

ПРИЛОЖЕНИЕ

Статью Виктора Шептунова комментирует профессор, доктор технических наук Александр Алексеевич БАДЯГИН

Статья Виктора Шептунова – первая известная мне работа, посвященная унификации легких самолетов различного назначения. Проблема оптимизации здесь не затрагивается, может быть, это и необязательно для первого знакомства с модульным проектированием. Вообще говоря, унифицировать самолеты по назначению, по-видимому, целесообразно лишь при некоторых условиях, поэтому тезис «чем универсальнее самолет, тем он лучше» спорен (что вообще свойственно новым идеям). Идея Шептунова основана на принципиально новой схеме самолета и, безусловно, удачной – вот пример интуиции на современном уровне. Простота, с которой решена проблема сохранения центровки, зиждется на внесении в конструкцию самолета сложных агрегатов – редуктора и складывающегося воздушного винта. Сделать их легкими и надежными – непростая задача, здесь потребуется настоящее конструкторское искусство и изобретательность.

Сейчас трудно предсказать, какие еще профессии будут по плечу унифицированным самолетам, но ясно, что возможности для этого есть.

Словом, направление выбрано верно!

источник: З. Тищенко и В. Шептунов «Модули в море и поднебесье» «Техника-молодежи» 1980-03