Маленькая хищная рыбка. Подводные лодки проекта 865. СССР

Предпосылки к созданию первых сверхмалых подводных лодок (СМПЛ) появились еще в годы Первой мировой войны. Причиной стал своеобразный паритет в надводных флотах ведущих войну стран. Опыт Ютландского боя показал, что сражение кораблей первого ранга неминуемо будет сопровождаться серьезными потерями с обеих сторон. Учитывая стоимость и время постройки этих кораблей, рисковать ими не хотелось. В итоге линкоры простаивали в портах, служа своеобразным «оружием сдерживания» на море. Именно тогда и родилась поговорка, что линкоры воюют уже самим своим существованием, являясь постоянной угрозой коммуникациям противника. Нанести удар по кораблям в базе было нечем – авиация еще не достигла необходимого для таких действий уровня, а от обычных подводных лодок базы были надежно прикрыты. Проникнуть в базу и нанести удар по линкору могла только очень маленькая подводная лодка.

На первых порах она представляла собой доработанную торпеду, на которой сидели верхом два диверсанта в легководолазном снаряжении. Несмотря на достигнутые успехи (итальянскими диверсантами был потоплен австрийский линкор Viribus Unitis), схема с наружным размещением экипажа имела множество недостатков, основными из которых были малая дальность, повышенная утомляемость экипажа и уязвимость от подводных взрывов – воюющие страны довольно быстро ввели превентивное периодическое сбрасывание глубинных бомб у входов в гавани, эффективно противодействующее проникновению легководолазов. После окончания войны про диверсионные подводные лодки практически сразу забыли.

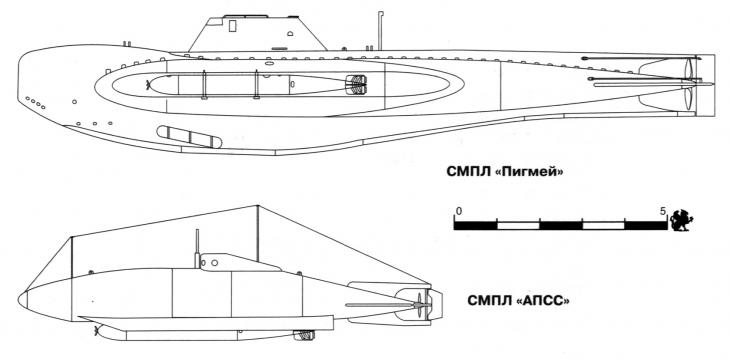

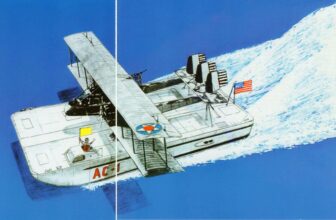

СССР одним из первых вспомнил про СМПЛ – не имея возможности построить современный флот, нам пришлось делать ставку на флот «москитный». Строились торпедные катера, спешно создавались подводные лодки. В 1934-1935 гг. в Остехбюро (ОТБ) была разработана СМПЛ «АПСС» («аэро-подводный самодвижущийся снаряд»). АПСС представлял собой небольшую (водоизмещение 7,2/8,5 т) СМПЛ, несущую одну 457-мм торпеду или заряд ВВ внутри лодки. АПСС должен был транспортироваться к базе противника на подвеске самолета, в качестве носителя предусматривался «воздушный крейсер» Туполева АНТ-22. По замыслу начальника ОТБ В.И. Бекаури АПСС должен был наводиться на цель по радио с борта корабля или самолета носителя. Ручное управление предусматривалось, но почему-то серьезно не воспринималось. В 1935–1936 гг. были построены две лодки. Однако в ходе испытаний выяснилось, что

«проблема дистанционного управления этой лодкой далека от положительного решения».

Испытания с участием водителей не проводились.

Следующая СМПЛ была также спроектирована в ОТБ как радиоуправляемая, но после провала АПСС на испытаниях про крайне «сырое» радиоуправление забыли и проект реализовали как СМПЛ с экипажем. «Пигмей» – такое наименование получила эта СМПЛ, – был построен в середине 1935 г. Это была полноценная дизель-электрическая СМПЛ, вооруженная двумя торпедами, размещенными в бортовых нишах корпуса. Отсутствие у конструкторов ОТБ опыта проектирования ПЛ привело к продолжительной и малоуспешной доводке «Пигмея» (лодка плохо управлялась, ГЭД грелся и в итоге сгорел, торпеды при стрельбе цепляли за корпус, компас давал ошибку в 36 градусов, обитаемость была крайне тяжелой). В результате был аннулирован госзаказ на постройку этих лодок (добиться которого Бекаури смог, не дожидаясь госиспытаний). Такой итог был по тем временам закономерен – ОТБ бралось решать принципиально новые технические вопросы, реализовать которые не позволял ни опыт конструкторов, ни состояние промышленности. Не менее закономерен и последовавший вскоре арест Бекаури и практически всех ведущих конструкторов ОТБ. Руководство страны не простило Бекаури обещания создать армады управляемых по радио самолетов, катеров и подводных лодок. Так как за обвинениями во вредительстве далеко ходить не пришлось (достаточно было подшить в дело акты госиспытаний и сделать вывод о преднамеренном вредительстве во время проектирования), то в 1938 г. практически все арестованные были расстреляны, а ОТБ расформировано. «Пигмей» же остался стоять на испытательной базе морского оружия в Феодосии, где был в 1942 г. захвачен немцами. На немцев он никакого впечатления не произвел, и в 1944 г. они затопили его неподалеку от Феодосии.

Во время войны ЦКБ-18 разработало три проекта СМПЛ (проекты 606, 606-бис и 610), но все они были отклонены наркомом ВМФ Н. Кузнецовым. На эксперименты не было ни сил, ни средств – промышленность и так работала на грани возможного.

За рубежом наибольших успехов в применении СМПЛ достигла Великобритания. Англичане изначально создавали лодку для проведения диверсий в защищенных базах противника (а не для защиты побережья, как это было в Германии). Поэтому лодки серии «ХЕ» были вооружены не торпедами, а сбрасываемыми зарядами. В состав экипажа входил водолаз, который мог выходить из лодки для установки мин. Оценивая результаты боевой деятельности британских СМПЛ, следует отметить, что носители зарядов оказались намного эффективнее торпедных минисубмарин. Британские СМПЛ смогли тяжело повредить линкор «Тирпиц» и тяжелый крейсер «Такао», потопить плавучий док в Бергене, повредить телефонные кабели, связывавшие Сайгон, Гонконг и Сингапур. По окончании Второй мировой войны Великобритания сохранила в составе своих ВМС сверхмалые подводные лодки.

В ВМФ СССР после войны диверсиями мало кто интересовался, главной задачей стало создание современного ракетно-ядерного флота. Диверсии в базах противника выглядели ненужным анахронизмом – зачем тратить уйму сил и средств на потопление одного корабля, когда пара ракет с ядерной боевой частью способна уничтожить базу со всем ее содержимым? Но с появлением ракетно-ядерного оружия противостояние сверхдержав зашло в тупик. Любые открытые столкновения грозили тут же перейти в широкомасштабный ядерный конфликт с весьма сомнительными перспективами на победу.

В октябре 1955 г. в главной базе Черноморского флота – в Севастополе, – в результате подводного взрыва затонул флагман флота линкор «Новороссийск» (бывший итальянский «Джулио Чезаре»). Официальная версия звучала как подрыв на немецких минах, оставшихся не вытраленными со времен войны. Однако на флоте (и, скорее всего, в руководстве страны) не сомневались, что это была диверсия (косвенным подтверждением этой версии стало снятие со своих должностей начальника разведки штаба флота и начальника охраны водного района). С позиции сегодняшних дней наиболее вероятным автором этой диверсии представляется Великобритания. Именно у нее были средства для проведения операции и мотив – назревала схватка за Суэцкий канал. Всего год спустя после взрыва в Севастополе началась агрессия Англии, Франции и Израиля против Египта, а ведь как раз на лето 1956 г. намечался визит в Египет большого советского военного корабля. Тогда у нас на Черном море имелись только два линкора – «Новороссийск» и «Севастополь». Те, кто планировал вторжение в зону Суэцкого канала, понимали, что советский корабль 1-го ранга (при выходе за свои территориальные воды обязательно несущий ядерное оружие) одним своим присутствием может сорвать всю операцию. Великобритания вообще никогда не упускала шанса нанести удар по крупным кораблям страны, угрожающей ее интересам. Достаточно вспомнить атаку кораблей Балтийского флота английскими торпедными катерами в 1919 г. или расстрел французской эскадры в 1940 г.

Средством же вполне могли служить СМПЛ типа «ХЕ» 5-й серии, в техзадании которых прямо значилось

«проникновение в советские ВМБ с целью минирования стоянок судов малогабаритными ядерными зарядами Blue Danube («Голубой Дунай»)».

Эти лодки начали вступать в строй с октября 1954 г. В обычном снаряжении лодки несли два сбрасываемых контейнера с зарядом ВВ по 1620 кг каждый. При проведении расследования гибели «Новороссийска» на дне были обнаружены две воронки радиусом 14 м и глубиной 1,5 м, что соответствует взрыву контейнеров СМПЛ типа «ХЕ». В это же время проходили маневры НАТО «Босфор-55», во время которых несколько британских подводных лодок входили в Черное море и могли доставить к рубежу атаки СМПЛ «ХЕ».

Более популярная в литературе версия атаки «Новороссийска» итальянскими диверсантами из бывшей 10-й флотилии MAS при ближайшем рассмотрении не выдерживает критики. На описываемый период в Италии не было СМПЛ, первая послевоенная лодка SX-404 в конце 1955 только вышла на испытания, а бойцы 10-й флотилии практически поголовно находились под надзором спецслужб. Дело в том, что после капитуляции Италии в 1943 г. они продолжали сражаться в составе войск фашистской «Итальянской социальной республики» и уничтожили немало итальянских партизан. К тому же, в Италии в те времена была очень сильна коммунистическая партия, и подготовка такой нетривиальной операции против страны-строителя коммунизма не прошла бы незамеченной.

Гибель «Новороссийска» наглядно продемонстрировала уязвимость крупных боевых единиц флота от действий СМПЛ. В СССР создаются отряды ППДСС (подводные противо-диверсионные силы и средства), а Морские разведывательные пункты (предназначенные для ведения разведки и диверсий) преобразуются в бригады специального назначения. Становится насущным вопрос обеспечения подводного спецназа специальной техникой – подводными средствами движения и СМПЛ.

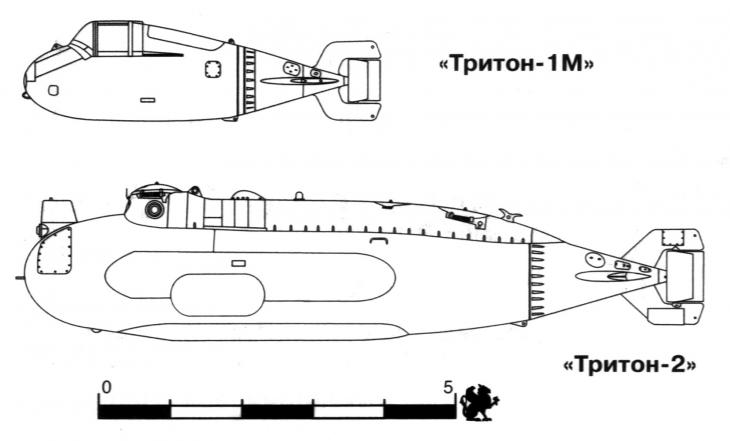

Первоначально вопрос создания подводных транспортировщиков ВМФ пытался решить «подпольно» – никто из ведущих КБ подводного кораблестроения за эту работу не брался, все были до предела загружены основной тематикой. В результате первый прототип СМПЛ «Тритон-2» был создан конструкторским бюро проектирования буксиров и построен на заводе «Гатчинский металлист», основной специализацией которого было изготовление скобяных изделий для кораблей. В 1966 г. готовую лодку продемонстрировали руководству министерства судостроительной промышленности. Поставленный перед фактом заместитель министра М.В. Егоров распорядился передать проект в Центральное проектное бюро «Волна», а строительство СМПЛ поручить Ленинградскому Ново-Адмиралтейскому заводу. В июне 1973 г. обе лодки прошли государственные испытания, и началась их серийная постройка. Всего было построено 32 единицы СМПЛ «Тритон-1М» и 13 единиц «Тритон-2». По сути, эти лодки были групповыми подводными буксировщиками, предназначенными только для перемещения пловцов (2 человека на «Тритон-1М» и шесть человек на «Тритон-2»).

Конструктивно «Тритоны» представляли собой подводные лодки «мокрого» типа, то есть при погружении кабины заполнялись водой, а экипаж включался в индивидуальные дыхательные аппараты (на «Тритоне-2» была предусмотрена стационарная дыхательная система). Такое решение позволяло обойтись без прочного корпуса и упростить конструкцию лодок, но существенно ограничивало автономность. В теории, по запасам воздуха, электроэнергии и жидкой питательной смеси для водолазов, лодки могли лежать на грунте до 10 суток, на практике автономность определялась температурой воды. Так на Балтике в летний период это время не превышало 2–3 часов. Дальность плавания ограничивалась емкостью бортовых аккумуляторных батарей и составляла 35 миль для «Тритона-1» и 60 миль для «Тритона-2». Вооружение «Тритонов» сводилось непосредственно к вооружению водолазов, а мины приходилось буксировать за лодкой на тросе, что было ненадежно и небезопасно. «Тритоны» не были приспособлены для транспортировки подводными лодками, в качестве носителей использовались переоборудованные надводные корабли проекта А-1824 («Гироскоп» и «Анемометр»). Все это предопределило использование «Тритонов» преимущественно в силах ППДСС, занимавшихся охраной военно-морских баз и стратегических объектов. Для проведения диверсий на объектах противника требовалась совершенно другая СМПЛ.

В 1974 г. ВМФ выдал задание на ее проектирование. В это же время произошло слияние ЦПБ «Волна» и СКБ-143 в объединенное Союзное проектно-монтажное бюро машиностроения (СПБМБМ) «Малахит». В это же время Ново-Адмиралтейский завод вошел в состав Ленинградского Адмиралтейского объединения (ЛАО). Эта реорганизация привела к появлению среди исследователей истории отечественного кораблестроения ошибочного мнения о том, что новая лодка проектировалась с «чистого» листа и проектировщики до этого не имели опыта подобных работ, а ознакомиться с проводимыми в «других» КБ работами не позволяла секретность. Секретность, сопровождавшая все, что было связано с СМПЛ, действительно была строгая, но проектированием занимались одни и те же люди. Другие КБ (ЦКБ «Лазурит» и ЛПМБ «Рубин») боевыми СМПЛ не занимались, сосредоточившись на создании исследовательских и спасательных подводных аппаратов.

Задание подразумевало создание СМПЛ, способной действовать на глубинах от 10 до 200 м, водоизмещением 80 т. Лодка должна была оснащаться минно-торпедным вооружением и иметь оборудование для действий боевых пловцов. Водоизмещение было выбрано с оглядкой на новую итальянскую СМПЛ SX-756 (восемь лодок этого проекта были построено для Южной Кореи).

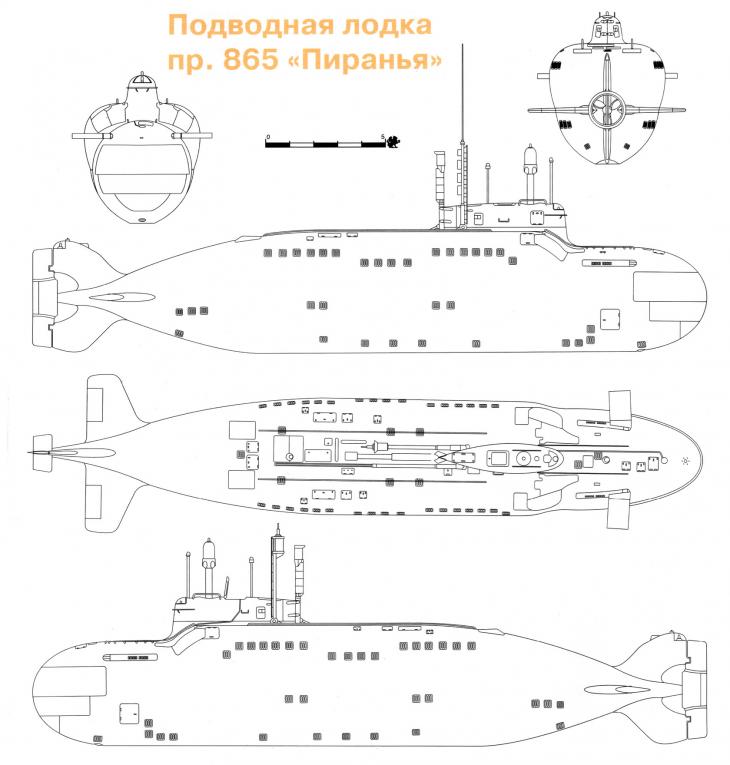

Отсутствие собственного опыта боевого применения СМПЛ привело к значительному затягиванию сроков проектирования. Не было четкого понимания, как должна быть вооружена диверсионная лодка, какой состав оборудования будет достаточным для выполнения поставленных задач. Это привело к тому, что «Пиранья» (такой шифр был присвоен лодкам пр. 865) превратилась в своеобразную «Царь-СМПЛ», получив возможность нести на борту мины, торпеды и подводные буксировщики «Сирена-УМ». К вооружению можно отнести и шестерых боевых пловцов, размещавшихся на борту. Такое разнообразие вооружения привело к значительному росту водоизмещения проектируемой лодки.

Помимо вооружения свою долю в рост водоизмещения внесли и поставщики оборудования. Лодка оснащалась полным спектром радиоэлектронного и гидроакустического вооружения. Фактически все оборудование для «Пираньи» пришлось создавать заново – то, что уже существовало или разрабатывалось, не подходило по массогабаритным характеристикам. В создании лодки кроме 27 конструкторских организаций Минсудпрома участвовали предприятия Миноборонпрома, Минэлектротехпрома, Минтяжпрома, Минпромсвязи, Миннефтехиммаша, Минавиапрома, Минздрава и Академии наук СССР. Новизна большинства задач потребовала выполнения значительного количества опытных работ, модельных и натурных испытаний. К примеру, отработка алгоритма движения малой подводной лодки в режиме работы дизеля под водой потребовала создания управляемой по радио самоходной модели, близкой по своим гидродинамическим качествам и массогабаритным характеристикам к проектируемой лодке. При помощи данной модели были проведены натурные испытания на специальном полигоне ВМФ в Балаклаве (КЧФ). Для того чтобы хоть как-то снизить водоизмещение, на лодке в качестве материала прочного корпуса был применен титан, ограждение выдвижных устройств было выполнено из композитных материалов.

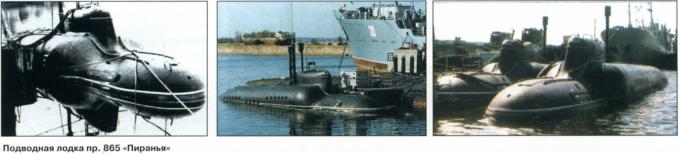

Первая лодка проекта 865 была заложена только в 1984 г., водоизмещение ее составило 387 т! Про то, что флот заказывал сверхмалую ПЛ, предпочли забыть, введя новый класс субмарин – ПЛМ (подводная лодка малая). Строительство опытной лодки (МС-520) было закончено в 1988 г., а в 1990 на воду была спущена головная субмарина (МС-521).

Экипаж корабля состоял из трех офицеров: командира, помощника по электромеханической части и помощника по радиоэлектронному вооружению. На каждую лодку планировалось иметь два экипажа, а также третий – технический. Подготовка первого экипажа заняла два года. Учебной базы еще не было, лодку изучали по чертежам и описаниям. Уже после ввода первой лодки в строй был создан тренажер, который позволял несколько сократить время подготовки. Помимо тренировок на тренажерах, имитирующих поведение «Пираньи», экипажи проходили проверку на специальном стенде «Коралл» (создан в НИИ Минздрава СССР). Проверялась возможность перенесения членами экипажа повышенных нагрузок и нарастающего утомления. Экипаж помещали на 10 суток в замкнутое помещение, имитирующее ЦП лодки, где производилась имитация плавания лодки, работа различных систем, возникновение аварийных ситуаций. Необходимость такой проверки была вызвана повышенной функциональной нагрузкой на экипаж. Так, командир совмещал обязанности командира, штурмана, врача и торпедиста. Помощник командира по ЭМЧ был еще и гидроакустиком, химиком и оператором РЛС. Помощник командира по РЭВ обслуживал ГАС, РЛС, минно-торпедное вооружение, обеспечивал связь. К тому же перед экипажем стояла задача обеспечить полную взаимозаменяемость! В результате получилось, что функциональные обязанности 50–60 человек (как на обычной дизельной ПЛ) выполняли всего трое моряков, уровень подготовки которых фактически превосходил уровень подготовки экипажа космического корабля!

Кроме экипажа на борт принималась разведывательно-диверсионная группа из шести человек, которая и являлась основным «оружием» корабля. Выход боевых пловцов мог осуществляться на глубинах до 60 метров. Находясь вне лодки, они имели возможность использовать подаваемую с нее по проводам электроэнергию, а также пополнять запас газовой смеси в дыхательных приборах, что в свою очередь потребовало создания специального снаряжения СЛВИ-85 с дыхательным аппаратом ИДА-85. Помимо традиционных для морских диверсантов задач, таких как скрытное проникновение в пункты базирования, ведение разведки, минирование кораблей и судов противника, перед группой ставили задачу в случае необходимости выходить на берег для уничтожения важных военных объектов (штабов, КП, ПУ ракет, складов боеприпасов). Соответственно, помимо хорошей легководолазной подготовки и отличного знания подрывного дела, бойцы получали хорошую общевойсковую подготовку, с упором на ведение боя в условиях численного и огневого превосходства противника.

Однако особого энтузиазма от ввода в строй новой лодки командование ВМФ не испытывало. Каждый выход в море требовал обеспечения надводными кораблями, боевая подготовка была весьма сложна и затруднялась отсутствием практического опыта проведения спецопераций. Если по применению сверхмалых лодок на флоте наработки уже были, то как использовать малую лодку, никто не знал. К тому же, по критерию величины водоизмещения «Пираньи» отнесли к кораблям 3-го ранга. Соответственно присваивались и звания – для командира звание капитана 3-го ранга было пределом, для помощников – капитан-лейтенант. Офицеры «перехаживали» в своих званиях, замедлялся служебный рост. Уйти на другой корабль было практически нереально, поскольку требовалась замена, а, учитывая уровень подготовки, ее фактически не было. Позднее министр обороны разрешил присваивать командиру «Пираньи» звание капитана 2-го ранга, но проблемы это не решило.

Все это привело к прекращению выпуска «Пираний», хотя изначально планировали построить не менее восьми единиц. Как и следовало ожидать, эксплуатация лодок выявила их непригодность к диверсионным действиям в базах противника. В закрытых кругах разразился скандал, моряки доказывали ненужность и бесполезность «Пираний» для нашего флота. В свою очередь, работники Министерства судостроительной промышленности утверждали, что создали лучшую СМПЛ в мире и необходимо как минимум продолжать эксплуатацию уже построенных лодок. Но общее ухудшение экономической ситуации в стране привело к значительному сокращению финансирования флота. Лодки были выведены из его состава и при первой же возможности списаны, после чего очень оперативно порезаны на металл. Оперативность объясняется титановым прочным корпусом «Пираний», весьма привлекательным для покупателей металлолома.

Технические характеристики:

Водоизмещение: надводное – 218 т, подводное – 319 т

Длина – 28,3 м

Ширина – 4,7 м

Высота – 5,1 м

Средняя осадка (по КВЛ) – 3,9 м

Силовая установка: дизель + электродвигатель, 220 л.с.

Скорость: надводная – 6 уз, подводная – 6,7 уз

Глубина погружения: рабочая – 180 м, предельная – 200 м

Автономность плавания: 10 суток

Экипаж, чел.: 3 (+ 6 водолазов)

Вооружение: 2 400-мм торпеды, 4 мины ПМТ

источники:

- Владимир ЛИТВИНЕНКО "Маленькая хищная рыбка" // М-Хобби 7/2011, с. 34–37

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Подводные_лодки_проекта_865_«Пиранья» (ТТХ)