Летающей сцепке самолётов исполняется 50 лет!

Данный материал «Luftfahrt international» за1977 год был переведен уважаемым коллегой NF и немного доработан мной.

Через несколько недель в прессе и на телевидении начнут публиковать и показывать первые изображения летящей сцепке самолётов Boeing 747/космический летательный аппарат Orbiter (КЛА Orbiter). После многочисленных успешных испытательных полётов в июле 1977 года должна состояться первая попытка расстыковки этих летательных аппаратов в воздухе, критический маневр который доставит головной боли задействованным в нём лицам. Самый крупный двухпалубный самолёт мира в такой комбинации напоминает о многочисленных успешных испытаниях (авиаматка несомый летательный аппарат) такого рода проведённых англичанами в 1938 году. Возможно только некоторые из читателей знают, что данная идея на самом деле имеет немецкие корни и возникла она в 1927 году с точностью почти в месяц перед 50-тилетием данного события.

Рис. 1. Впечатляющая летающая сцепка B.747 и космический челнок NASA OV-101 Orbiter

Авиационная техникa и воздушное сообщение обязаны «кузнице авиации» из Дессау (Dessau), как примерно 40 лет назад до данного события называли Junkers-Flugzeug- und Motorenwerke AG. В своём известном произведении «Junkers und die Weltluftfahrt» (Юнкерс и воздухоплавание) Фишер фон Потурцын (Fischer von Poturzyn) подробно сообщал об успехах, достигнутых тогда на предприятиях Дессау. Действительно в 20-е и 30-е годы вряд ли былa неделя, в течении которой не происходило бы какое-либо знаменательное событие, связанное с достижениями самолётов фирмы Junkers. Благодаря прочности и ставшей уже привычной высокой надёжности эти машины при выполнении своих полётов, часто проходивших в невероятно тяжелых условиях, способствовали созданию доверия к тогда еще молодой транспортной авиации.

Эти успехи фирмы Junkers возникли не на пустом месте. На предприятии в Дессау было многое изобретено, опробовано и доведено до практического использования. При этом нередко принимались и находили своё признание и оригинальные идеи, значительно отличавшиеся от того, что было общепринятым в данной области.

В конце 20-х годов что-либо дополнительно помогающее самолёту при взлёте, как это имеет место сегодня, было неизвестно. Проблема была в том, что тяжело нагруженные самолёты были самым тесным образом связаны с высокой нагрузкой на несущие поверхности и мощность. Эта проблема не была чем-то новым. Она стала результатом требований достижения как можно большей дальности полёта и связанной с этим необходимостью иметь на борту самолётов как можно более высокой полезной нагрузки. Это касалось как морских так и сухопутных самолётов.

При достижении определенной величины нагрузки такие самолёты в принципе еще могли летать, но им необходимо было для этого иметь возможность совершать перед взлётом очень протяженный разбег. То же самое касалось и пробега при посадке, что было нежелательно по ряду причин.

Рис. 2. В июле 1977 года или несколько раньше должно было состояться первое расцепление летающей сцепки. Данное событие многие имеющие к нему отношение люди ожидали с напряжением

Всё выглядело так, что для старта предельно нагруженных самолётов необходимо было найти какое-либо вспомогательное средство, позволявшее придать самолёту необходимое ему ускорение. Катапульта была одной из таких возможностей; ее можно было установить на борту корабля и на земле. Затем рассматривались и частично были опробованы самолёты и корабли, которые буксировали основательно нагруженный самолёт, помогая ему быстрее набрать необходимую скорость. Но все эти ухищрения имели и ряд существенных недостатков, ограничивавших использование этих идей на практике.

Поиски приемлемого способа продолжались. В ходе них известный пионер реактивных двигателей Макс Фалиер (Max Valier) непреднамеренно дал толчок для развития одного из этих новых стартовых ускорителей. В сентябре 1925 года он сделал предложение Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG оснастить трехмоторный самолёт фирмы Junkers смешанной силовой установкой. По задумке Макса Фалиера оба внешних двигателя самолёта должны быть демонтированы, а на их место следовало установить ракетные двигатели. На предприятии в Дессау это предложение отклонили, но оно вдохновило тамошних конструкторов на новую идею: было предложено использовать дополнительные ракетные двигатели в течение короткого промежутка времени на старте и после выгорания топлива сбрасывать их. Эта дополнительная силовая установка, работая в течение необходимого для этого времени, могла существенно облегчить старт перегруженному самолёту и при этом не увеличивать вес самолёта во время самого полёта. Эту идею отработали и опробовали на практике: 9 августа 1929 года гидросамолёт фирмы Junkers взлетел с реки Эльбы (Elbe) неподалёку от Дессау. Это подтвердило на практике возможность использования такого предложения для старта самолётов. Впрочем, пoхожую идею примерно в то же время выдвинул и профессор Херманн Оберт (Hermann Oberth).

Рис. 3. Два чертежа зарегистрированного 26 февраля 1929 года в США патента 1.703.488 напоминают зарегистрированный двумя годами ранее патент Хуго Юнкерса, касающийся старта перегруженных самолётов. Если сравнить обе картинки…

О том, что в данном направлении после этих успешных испытаний что-либо еще подобное разрабатывалось на фирме Junkers в открытой печати не имеется каких либо сведений. Лишь с началом Второй Мировой войны обе воюющие стороны с большим успехом начали использовать стартовые ракеты разной конструкции.

Тем не менее, фирма Junkers занималась не только стартовыми ускорителями. На ней в ходе работ по данной тематике было найдено новое довольно нетрадиционное средство Huckepack-Flugzeug (летающая сцепка самолётов).

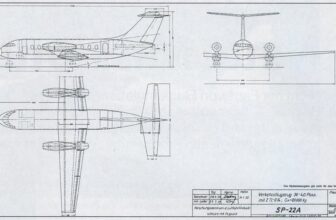

Рис. 4. Сцепка Junkers подготовлена к старту на аэродроме. Не совсем понятно какие это самолёты. Нижний самолёт-носитель напоминает G 23, верхний — W33. У нас не имеется данных в отношении варианта с открытыми кабинами и формой хвостового оперения

Кто конкретно предложил эту идею не совсем ясно. В одном патенте, датированном 1927-м годом, автором данной идеи назван сам Хуго Юнкерс. По его предложению носимый самолёт (huckepack) должен был устанавливаться на другом самолете, выполнявшем роль носителя. Оба самолёта должны были стартовать в такого рода связке. Самолёт-носитель должен был поднимать свою ношу на такую высоту и развивать такую скорость, которые позволяли бы несомому самолёту успешно отделяться от самолёта-носителя и продолжать свой полёт отдельно. В момент разделения самолётов самолёт-носитель должен был несколько приглушить свои двигатели. Стартующий при помощи самолёта-носителя самолёт должен был получить значительное увеличение дальности полёта по сравнению с самолётом стартующий обычным способом вследствие сохраненного запаса топлива, которое тратилось бы на взлет.

Следует отметить, что если не принимать во внимание известный всем Mistel, который служил для иных целей, немецкой стороной эта идея далее не разрабатывалась. По крайней мере, как уже упоминалось выше, о дальнейших работах фирмы Junkers в данном направлении ничего неизвестно. Совершенно иначе к подобной идее отнеслись англичане, которые проявили интерес к летающей сцепке самолётов и принялись энергично работать в этом направлении.

Рис. 5. Сцепка Junkers в полёте. Справа незадолго перед расцеплением, слева после расцепления. Самолёт-носитель сразу после освобождения сцепки снижается, в то время как перегруженный несомый самолёт продолжает горизонтальный полёт

Движущей силой у англичан был майор Роберт Майо, работавший в то время техническим директором авиакомпании Imperial Airways. Майо хотел использовать преимущество, получаемое при использовании такого старта на маршрутах большой дальности и на трансатлантических перелетах. Сухопутные самолеты того времени могли совершить перелёты длиной до 5000 км, а гидросамолёты только 4000 км. Разница в продолжительности полётов была следствием того, что гидросамолёты должны были иметь более прочный и тяжелый фюзеляж, позволявший в случае острой необходимости совершать вынужденные посадки на водную поверхность.

Майо планировал использовать для перелётов через северную Атлантику гидросамолёты. Но гидросамолёты в то время не имели необходимой дальности полёта и в 1932 году Майо решил воспользоваться патентом фирмы Junkers от 1927 года, касавшимся летающая сцепка самолётов, и, таким образом, решить все вышеизложенные проблемы, связанные с недостаточной дальностью полёта гидросамолётов.

Майо очень интенсивно начал вести исследования, обратив особое внимание на проблемы разделения обоих самолётов, и добился при этом успехов в части аэродинамики и механической части. Так на пример у самолётов-носителей были соответствующим образом подобраны профили крыла, позволившие при уменьшении угла атаки получить коэффициент подъемной силы резко уменьшавшийся по сравнению с коэффициентом подъемной силы несомого самолёта. Было удачно подобрано положение обеих машин по отношению друг к другу и таким образом было получено снижение нагрузки на самолёт-носитель. Cамолёт-носитель был более медлительным, но имел большую подъемную силу, а несомый самолёт наоборот был более ориентирован на выполнение полёта на несколько более высокой скорости. При определённых общих массах самолётов это позволяло довольно легко производить разделение обоих самолётов.

Крепление обоих самолётов выполнялось в трех точках, что позволяло выполнять расцепление только при достижении определённой нагрузки на сцепное устройство, после чего расцепление самолётов происходило автоматически. Перед этим пилоты обоих самолётов должны были разблокировать крепления. Данную возможность автоматического расцепления Майо оценивал как отличную.

Майо удалось заинтересовать данной идеей Министерство авиации, после чего фирме Short Brothers, Рочестер, графство Кент, был выдан заказ на изготовление подобной сцепки. Речь идёт о четырехмоторном самолёте-носителе Short-Mayo S 21 Maya, являвшимся в свою очередь специальной версией известного Short Empire с крылом большего размаха, более широким фюзеляжем и с установленной на верхней части фюзеляжа рамой, на которой крепился самолёт Mercury.

Рис. 6 Три проекции схемы сдвоенного самолета Short-Mayo, реализовавшего концепцию запуска компании Junkers. Однако в многочисленных докладах и выступлениях Юнкерс упомянут не был

Почтовый самолёт Mercury G-ADHJ (заводской номер 796) совершил первый полёт 5 сентября 1937 года. Первое расцепление обоих самолётов впервые было выполнено 8 февраля 1938 года. После успешного опробования рама для крепления несомого самолёта была передана компании Imperial Airways.

Через два дня после того как Дуглас Т. («против шерсти») Корриган (Douglas T. (,,wrong-way") Corrigan) на своём маленьком Curtiss Robin с двигателем мощностью в 90 л.с. пересёк Атлантику, Mercury так же совершил первый коммерческий рейс, перелетев через океан с востока на запад с полезной нагрузкой и сразу же установив при этом рекорд. Самолётом управлял Д. К. Т. Беннетт (D. C. T. Bennett), Э. Дж. Костер (A. J. Coster) выполнял функции радиста. Полёт 20/21 июля длился 20 часов и 20 минут. Полезная нагрузка весом 500 кг состояла из журналов, почты и фильмов. В октябре того же года Mercury совершил еще один беспосадочный перелёт из Данди (Dundee) в Южную Африку, так же взлетев при помощи самолёта-носителя. При этом был установлен рекорд для гидросамолетов, действительный и сегодня. Протяженность беспосадочного перелёта составила 6045 миль.

Не смотря на этот и другие успехи идея летающих сцепок самолётов не получила развития в гражданской авиации, по крайней мере, по отмечавшейся многими специалистами причине высокой стоимости. Когда началась Вторая Мировая война самолёты данной сцепки поступили в распоряжение командования береговой авиации Королевских ВВС и их использовали в некоторых специальных операциях. Полёты закончились, когда самолёт-носитель был сильно повреждён (предположительно в результате бомбардировки) в одном из британских портов и не подлежал ремонту.

Таким образом, идея летающей сцепки самолётов временно завершилась, пока к ней вновь не вернулись много лет спустя, создав Boeing 747/КЛА Orbiter. Следует отметить что подобной идеей интересовались не только англичане и фирма Junkers, но и русские. B 1930-1931 годах ими были опробованы эксперименты с истребителем И-4. В качестве самолёта-носителя служил бомбардировщик АНТ-4 (ТБ-1).

Если посмотреть в прошлое, то можно сказать, что не только сам Хуго Юнкерс, но и фирма Junkers-Flugzeug- und Motorenwerke AG не являются первооткрывателями идеи применения летающей сцепки самолётов. Возможно оставшийся в тайне договор между Майо и фирмой Junkers в отношении использования данной идеи в виде лицензии имел место. Но вновь следует напомнить, что к тому моменту, когда Хуго Юнкерс запатентовал данное изобретение, сама подобная идея уже не была нова. В журнале «Populär Mechanics», изданном в октябре 1916 года, еще за 11 лет перед регистрацией Юнкерсом своего патента, сообщал об одном немецком самолёте-триплане который был оборудован специальной рамой с креплениями на верхней части фюзеляжа и с него в полёте мог стартовать моноплан Fokker Typ E. I. В статье указывалось, что моноплан мог вместо дирижаблей бомбить гавани противника. Подлежит сомнению, что такие планы были претворены в реальность во время Первой Мировой войны, но сама подобная идея возникла более 50-ти лет назад!

Технические данные летающей сцепки самолётов

| Short Mayo (1937) | Boeing 747/Orbiter (1977) | ||

| S.20 Mercury | S.21 Maya | Enterprise | Boeing 747 NASA |

Размах крыла, м | 22,000 | 34,800 | 23,790 | 59,640 |

Относительное удлинение крыла |

|

| 2,265 | 6,960 |

Площадь крыла, м² | 56,800 | 163,000 | 249,910 | 511,000 |

Наибольшая длина самолёта, м | 15,600 | 25,900 | 37,260 | 70,510 |

Длина фюзеляжа, м |

|

| 32,775 | 68,630 |

Вес пустого самолёта, кг | 4540 | 10900 | 68040 | 283500 |

Общий вес сцепки, кг | 22155 | 351540 | ||

Источники:

1) McDonough, Kenneth,, .Atlantic Wings 1919-1939" Model Aeronautical Press, Ltd., Hemel Hemspead, Herts., 1966

2) Jane's All The World's Aircraft 1938

3) Flight International, Wings of the Sea, 11.12. 1976

4) Populär Mechanics, Oktober 1916, S. 486, 487, Archiv M. Rosen, San Francisco

5) US-Patentschrift 1.703.488 vom 26. Februar 1929, H. Junkers „Start of flying machines"

6) Deutsche Patentschrift 617.002 vom 10.8.1935 Robert Hobart Mayo, London, „Einrichtung zum Starten eines Flugzeuges mit hoher Flächenbelastung"

7) Deutsche Patentschrift 624.669 vom 25. Januar 1936 Robert Hobart Mayo, London, „Verriegelungsvorrichtung einer Flugzeugzusammenstellung"

Abbildungen

Abb. 1 +2: Rockwell International/NASA Abb. 3: US-Patentschrift Abb. 4 + 5: Dipl.-Ing. H. J. Lindstädt Abb. 6: Archiv H. Roosenboom

источник: "Das Huckepack-Flugzeug wird 50 Jahre alt!" LUFTFAHRT international 23