Ламповые солдаты свободы: взрывающиеся катера и амфибии

Уважаемые коллеги, цикл «Ламповые солдаты свободы» постепенно подходит к концу. Впереди еще пара статей, выход которых может несколько задержаться, но, думаю, к началу мая он будет полностью завершен. А пока — enjoy!

Содержание:

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

В отличие от многих других, американский флот сравнительно мало интересовался идеей радиоуправляемых торпед или взрывающихся катеров. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в области радиоуправляемых кораблей-мишеней для учений, американские адмиралы относились к идее плавающего беспилотника весьма скептически. Во многом, негативное отношение американцев к идее радиоуправляемого взрывающегося катера было сформировано еще в 1920-ых, когда подобное оружие (т.е. “надводная торпеда Хэммонда”) предложил инженер Джон Хэммонд-старший. Пытаясь разобраться, какую роль такая торпеда могла бы играть в доктрине американского ВМФ, адмиралы провели масштабное теоретическое исследование, включавшее серию штабных игр, и пришли к следующим выводам:

- Беспилотные боевые катера (а торпеда Хэммонда, по сути дела, таким и являлась) будет трудно и опасно транспортировать на боевых кораблях – в случае внезапной атаки, начиненные взрывчаткой катера, будут источником непрерывной угрозы для носителя.

- Для запуска таких беспилотных катеров, кораблям-носителям придется на время замедлить ход или вообще остановиться – что создаст значительные тактические затруднения, вынудит флот либо разделять силы, либо замедлять движение в целом. Что едва ли оправдано в интересах вспомогательного оружия.

- Управление беспилотным катером будет затруднительно при любых условиях, кроме чрезвычайно благоприятных – на большой скорости и в неспокойном море, оператору будет очень сложно вовремя вносить коррекции.

- На пути к цели, беспилотные катера будут очень привлекательной (и уязвимой) мишенью для эскортных кораблей и самолетов.

Такая точка зрения доминировала в американском флоте до Второй Мировой. И не особенно изменилась и в ее процессе: американские адмиралы считали, что беспилотные взрывающиеся катера, это оружие скорее диверсантов, и “свалили” всю ответственность за них на командование специальных операций (проект “Яванец”). Тем не менее, одна ниша для взрывающихся катеров на флоте все же появилась – инженерная подготовка берега для высадки.

Постоянной головной болью американских десантно-высадочных средств были различные подводные заграждения, которые немцы в изобилии расставляли в полосе прибоя. Укрытые волнами прилива, металлические “ежи”, бетонные надолбы, и рогатки создавали значительные проблемы десантным катерам и амфибийным транспортерам. Налетевший на вбитую в дно балку катер мог легко распороть свое тонкое днище – или застрять на месте, превратившись в мишень для неприятельского огня. На Тихом Океане, аналогичной проблемой были коралловые рифы, создававшие естественную полосу препятствий на подступах ко многим атоллам.

В 1943 году, училище подводных подрывников в Вайманало (Гавайи) выдвинуло идею использовать для уничтожения береговых препятствий начиненные взрывчаткой десантные катера. По мысли авторов, такой катер подводился к плацдарму командой добровольцев – которая затем покидала корабль. Сам же катер-робот, управляемый дистанционно, выводился к препятствиям, затапливался и затем подрывался. Подводный взрыв нескольких тонн мощной взрывчатки проделал бы проход в любых заграждениях, искусственных или природных.

Идея пришлась по вкусу командованию флота. Проект получил обозначение “Стингрей” (англ. “Скат”).

КОНСТРУКЦИЯ

Подрывные катера проекта “Стингрей”/”Апекс” делались на основе серийных десантных катеров LCVP. В корпусе катера размещалось несколько тонн взрывчатки (обычно в форме инженерных зарядов), на днище размещались затапливающие заряды (с целью затопить катер на нужной отметке, для подводного подрыва), а в рубке монтировалась система радиокомандного управления, соединенная с рулем и дросселем. При этом, ручное управление сохранялось: катер-робот выводился в район цели экипажем из двух человек, которые затем перебирались на борт катера управления.

Система управления, согласно имеющимся – немногочисленным – данным, основывалась на кодировании команд последовательностью импульсов, передаваемых на единственной частоте. Каждая команда кодировалась конкретным числом импульсов – неизвестно точно, были ли коды однозначными, или двузначными. На борту катера, шаговый искатель переключался между соответствующими исполнительными реле.

Командная станция оснащалась переносным пультом управления, включавшим два набора индикаторов – предполагалось, что оператор будет одновременно управлять двумя катерами-роботами, последовательно переключаясь между ними. Для ввода команд использовался наборный диск (наподобие телефонного). Отдельные переключатели – оснащенные предохранительными колпачками – служили, по-видимому, для взведения взрывателей, отдачи команд на затопление и подрыв заряда. Управление осуществлялось с других катеров LCVP или амфибийных транспортеров LVT.

ПРИМЕНЕНИЕ: ТИХИЙ ОКЕАН

В январе 1944, четыре катера “Стингрей” отряда подрывников UDT-1 (англ. Underwater Demolition Team – Отряд Подводных Подрывников) были погружены на борт корабля-дока USS “Шлей” для планирующейся высадки адмирала Тёрнера на Кваджалейне. Один катер служил кораблем управления, три других были подрывными беспилотными катерами. Еще четыре катера отряда UDT-2 были направлены в распоряжение контр-адмирала Ричарда Конроя, атаковавшего острова Рой и Намур.

Добравшись до места 31 января, UDT-1 спустила свои катера на воду и приготовилась к действиям. Целью был выбран небольшой коралловый риф, мешавший подходам к островку Энубуджи, к западу от Кваджалейна. Предполагалось, что взрывающиеся катера проделают в рифе проходы, в которые затем пройдут высадочные средства морской пехоты.

Первый беспилотный катер послушно устремился к берегу… но затем оператор заметил, что он как-то подозрительно глубоко оседает в волны, и все хуже слушается руля. Вскоре сомнений уже не осталось: катер явно быстро набирал воду, и медленно и печально затонул, не дойдя 600 метров до цели.

Второй катер поначалу продолжал двигаться к берегу, но затем его мотор вдруг зачихал, и заглох. К действию спешно изготовили третий – резервный – катер, но тот ожидала такая же участь. Поскольку две бомбы, мирно качающиеся на волнах на пути десантного флота, адмиралам очень не понравились, добровольцам из UDT-1 пришлось грести к ним на надувной лодке и приводить машины в чувство. Это заняло намного больше времени, чем они рассчитывали, и поэтому когда катера, наконец, удалось привести в движение, высадка десанта уже началась. Дальнейшие операции отменили.

Результаты действий UDT-2 оказались не лучше. 1 февраля, два катера были приготовлены к атаке на Намур, в качестве кораблей управления использовались амфибийные транспортеры. Поначалу все шло хорошо: первый катер вывели на стартовую позицию, экипаж перебрался в амфтрак, и катер, подчиняясь командам оператора, устремился к берегу, вскоре исчезнув за дымовой завесой.

Выждав некоторое время, лейтенант Том Крист – командир UDT-2 – отдал приказ подорвать катер, рассчитывая что тот уже должен был достичь цели. Но оглушительного взрыва так и не последовало. Хуже того: спустя несколько минут, начиненный четырьмя тоннами взрывчатки катер бодро показался из дыма. Все усилия оператора оказались тщетными, восстановить контроль над беспилотником не удалось, и катер продолжал выписывать круги у берега. Команде UDT-2 пришлось – под непрерывным японским огнем! – догонять на амфтраке строптивый катер, и вручную вести его назад.

В действие привели второй катер, но результат оказался еще хуже. Почти сразу же после запуска, катер внезапно развернулся, и, устремившись назад, врезался в амфтрак управления. К счастью, взрыватели подрывного катера еще не были взведены, и взрыва не последовало.

Поскольку штурмовые волны морской пехоты уже двигались к берегу, дальнейшие операции “Стингрей” пришлось отменить. Раздосадованный провалом адмирал Тёрнер (известный как “ужасный” Тёрнер за суровый нрав) устроил грандиозное разбирательство, требуя объяснить – почему проект, на который возлагалось столько надежд, оказался неработоспособен?

В итоге во всем обвинили… интендантскую службу. Как выяснилось в ходе разбирательства, снабженцы, которым поручили изыскать катера для переоборудования, подсунули для этой цели самые изношенные и разбитые посудины, достаточно логично полагая, что “их ведь так и так взорвут, так зачем же тратить новые?” Сказался и определенный скептицизм морской пехоты по отношению ко всей концепции.

ПРИМЕНЕНИЕ: СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

Несмотря на неудачное начало, командование флота решило предоставить взрывающимся катерам еще один шанс. На этот раз театром действий стало Средиземное Море. Союзники готовили операцию “Драгун”, высадку на юге Франции, с целью окончательно вытеснить немецкие войска из страны. Немцы, ожидая чего-то подобного, лихорадочно укрепляли оборону, превратив пляжи Лазурного Берега в сплошной лабиринт минных полей и подводных препятствий.

В преддверии высадки, отряды подводных подрывников сосредоточили в Салерно. На вооружение поступили новые, улучшенные модели подрывных катеров, обозначенные как “Апекс” (англ. Apex).

Концепцию применения подрывных катеров доработали: теперь они делились на два типа, “самцы” и “самки”. Более легкие и быстроходные “самцы” загружались 1 тонной взрывчатки, в то время как более тяжелые и медлительные «самки» несли 3,6 тонны (8000 фунтов) боевой нагрузки. Предполагалось, что во время высадки, легкие “самцы” атакуют первыми, и – благодаря высокой скорости и малой осадке – создадут бреши в линии заграждений. А идущие за ними тяжелые “самки” углубятся в эти бреши, и мощными взрывами расширят их, открыв проходы для десантных катеров.

(Следует отметить, что имеет место определенная путаница: ряд источников описывает все взрывающиеся катера как “самцы”, а “самками” называет катера управления. Неизвестно, какая из версий ближе к истине.)

Несмотря на все усилия подрывников и инженеров, система все еще оставалась очень “сырой”. Демонстрационные испытания, проведенные в заливе Салерно в ночь с 20 на 21 июня, тоже не внушили особой уверенности. По воспоминаниям участников, все шло поначалу гладко, но затем один катер внезапно развернулся, и устремился прямо к кораблю-носителю. К счастью, команда на подрыв сработала нормально, и катер был уничтожен прежде, чем сумел наворотить дел.

Все это означало, что полагаться на подрывные катера нельзя, и они не могут выступать основным средством расчистки заграждений. Отрядам подводных подрывников предстояло делать свою работу обычным способом: устанавливая инженерные заряды вручную под неприятельским огнем. И, тем не менее, беспилотные катера решено было все-таки использовать для предварительной расчистки подводных заграждений перед высадкой на французской Ривьере, 15 августа 1944 года.

Первая атака была направлена на залив Бэ де Кавалер. Перед самым рассветом, двадцать четыре подрывных катера – шесть “самцов” и восемнадцать “самок” – были отбуксированы к берегу и приведены в готовность. Затем сотня бомбардировщиков B-24 подвергла массированному удару немецкие береговые позиции, и под прикрытием рвущихся авиабомб, беспилотные катера устремились в атаку.

В этот раз управление работало идеально, и атака беспилотных катеров прошла почти без помех. Все шесть “самцов” и пятнадцать “самок” успешно достигли полосы заграждений и взорвались, взметывая гигантские фонтаны воды и обломков. Остальные три “самки”, однако, доставили проблем. Одна вдруг начала кружить, выписывая непредсказуемые восьмерки, и своим взрывом тяжело повредила противолодочный катер SC-1029, посланный расстрелять из пушек представляющий угрозу подрывной снаряд. Две другие в итоге обнаружили неподвижно стоящими в заливе; бойцы UDT осторожно взобрались на борт катеров, отключили взрыватели и привели их обратно.

Хотя внешне атака была полностью успешна, последовавшая разведка, однако, выявила, что подводные заграждения не были ликвидированы в той мере, в которой предполагалось. В связи с этим, подрывникам пришлось доделывать работу по старинке, устанавливая подрывные заряды вручную, а планировавшуюся вторую атаку подрывных катеров на те же препятствия отменили, чтобы не создавать дополнительной суматохи.

Третья атака была нацелена на побережье Сен-Рафаэль. В ней принимали участие четыре “самца” и двенадцать “самок”. Поначалу казалось, что атака идет по плану: катера вышли на позиции, экипажи оставили их, и беспилотные подрывные катера устремились к берегу.

Но вдруг поднялся ветер, и вместе с ним начались проблемы. Один за другим, операторы вдруг начали терять контроль над катерами. Если идущие в первой волне “самцы” добрались до берега более-менее успешно и взорвались на предназначенных им позициях (три из четырех), то “самки” перестали отвечать на команды операторов, и начали бессмысленно метаться по заливу.

Часть катеров продолжила двигаться к берегу, но не туда, куда надо. Один катер врезался в подводное препятствие и взорвался – но к вящему неудовольствию подрывников, взрыв четырех тонн взрывчатки не особо повредил железобетонному монолиту. Два катера вылетели на мелководье, потеряли ход, и в итоге уютно устроились на берегу, не реагируя на отчаянные попытки уговорить их взорваться. Несколько бесцельно кружили по заливу. И еще три, словно по какому-то злому умыслу, развернулись и устремились прямо на десантный флот.

Один взрывающийся катер был перехвачен и расстрелян эсминцем “Ордонье”, защищавшим десантные суда. Еще два с огромным трудом удалось догнать и остановить вручную. В заливе еще оставалось несколько катеров, не отвечавших на команды, и в итоге адмиралы решили, что с них достаточно. Высадку, и без того сильно задержавшуюся, перенесли на запасной плацдарм.

Странное поведение катеров при Сен-Рафаэле (особенно “атака” на собственный флот) вызвало подозрения, что немцам удалось как-то перехватить над ними контроль. Но расследование показало, что наиболее вероятной причиной было начавшееся волнение. Волны легко перехлестывали через низкие борта десантных катеров, захлестывая аппаратуру управления. По-видимому, приемники и передатчики не были в достаточной мере приспособлены к работе в условиях повышенной влажности, и в них начались пробои и короткие замыкания, что и повлекло за собой утерю контроля над катерами. Кроме того, опыты показали, что операторы часто путались, каким именно катером они управляют – и в результате могли случайно развернуть подрывной катер и направить его НА себя, думая, что ведут его ОТ себя. Возможно также, что имели место некие случайные помехи – например, радиопереговоры на частоте, близкой к контрольным частотам катеров.

В целом, подрывные катера проекта “Апекс” не продемонстрировали себя сколь-нибудь надежным инженерным средством. Командование подрывных работ высказало предположение, что проблему контроля удастся решить, если управлять катерами с самолета. Проведенные в 1945 испытания продемонстрировали, что это действительно решает трудности с управлением – но к этому времени война уже близилась к завершению.

Тем не менее, это был еще не конец проекта “Апекс”. Изготовленным катерам-роботам нашлось применение уже после войны – во время атомных испытаний “Кроссроадс” (англ. Crossroads – Перекрестки) на атолле Бикини в 1946 году. Беспилотные LCVP использовались для взятия проб воды из лагуны после атомных взрывов “Эйбл” (воздушного) и “Бэйкер” (подводного).

Их применение было необходимо, поскольку высокий уровень радиоактивного загрязнения – особенно после второго, подводного взрыва – делал забор проб опасным для людей. Управление катерами-роботами осуществлялось с борта корабля-носителя, остававшегося за пределами лагуны, а отслеживалось их перемещение с циркулировавших над лагуной самолетов (для лучшей заметности, катера оснастили аппаратурой постановки дымового шлейфа).

ДРУГИЕ ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ МАШИНЫ: LVT-2

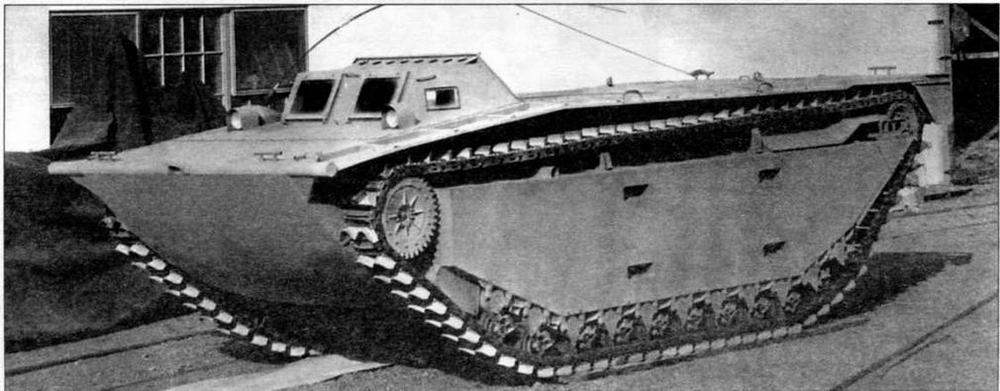

Помимо десантных катеров-роботов, американский флот (в первую очередь, морская пехота) также занимался превращением в самодвижущиеся мины других образцов техники. Одним из них стали амфибийные транспортеры – “амфтраки” – типа LVT-2. Эти корытообразные бронетранспортеры, способные как двигаться по земле, так и плавать, загребая воду гусеницами, были незаменимой частью операций американской морской пехоты.

Концепция дистанционно управляемых амфтраков-роботов заключалась в том, что их можно будет использовать для подрыва препятствий как в воде, так и на суше. А также для атаки береговых укреплений: американский флот хорошо учел опыт Нормандии. Рассматривалось и более “мирное” применение – в роли беспилотных постановщиков дымовых завес, идущих впереди основной волны десантно-высадочных средств.

Переоборудование амфибийных транспортеров проходило в целом по тем же принципам, и с применением того же оборудования, что и для подрывных катеров. Главным отличием от “Стингрея”/”Апекса” было то, что для контроля роботов в условиях недостаточной видимости применили радиолокацию. Корабль управления оснащался поисковым радаром, а амфтраки-роботы – транспондерами AN/APN-7, настроенными на рабочую частоту радара. Таким образом, оператор мог отслеживать перемещение роботов на экране радара даже ночью, или если машины исчезали в дымовой завесе. Неясно, впрочем, как подобная система работала бы вблизи берега, где сильное переотражение сигнала сбивало бы радар с толку.

Серия испытаний беспилотных LVT-2 была проведена во Флориде в 1945 году. Целями для амфтраков-роботов служили как выставленные в воде заграждения, так и береговые препятствия. Сохранившаяся видеохроника свидетельствует, что по крайней мере в одном случае амфтрак-робот, начиненный тонной взрывчатки, успешно достиг цели, выбрался на берег, и подорвал себя у макета ДОТ’а.

Тем не менее, сохранявшиеся проблемы с управлением и низкая надежность аппаратуры, потребовали переработки проекта. Согласно некоторым данным, модифицированные амфтраки-роботы должны были получить бортовую телекамеру (вероятно, RCA BLOCK III): в этом случае, оператор мог бы видеть не только нахождение робота на экране радара, но и телевизионную картинку с камеры робота, что существенно облегчило бы выведение LVT-2 на цель. Однако, окончание войны привело к закрытию и этого проекта.

ДРУГИЕ ВЗРЫВАЮЩИЕСЯ МАШИНЫ: САЛАМАНДРА

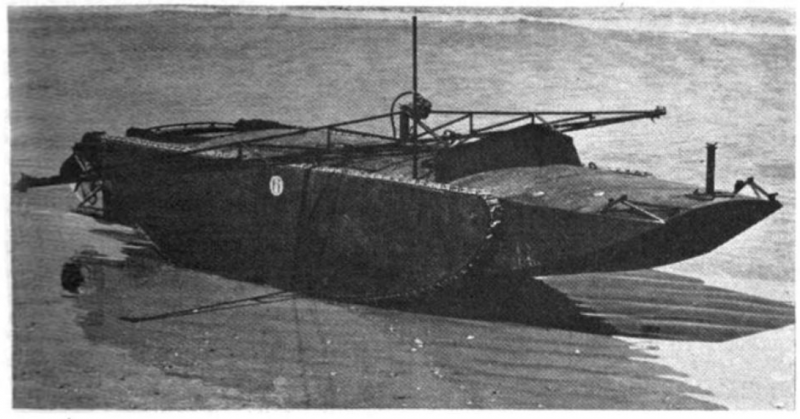

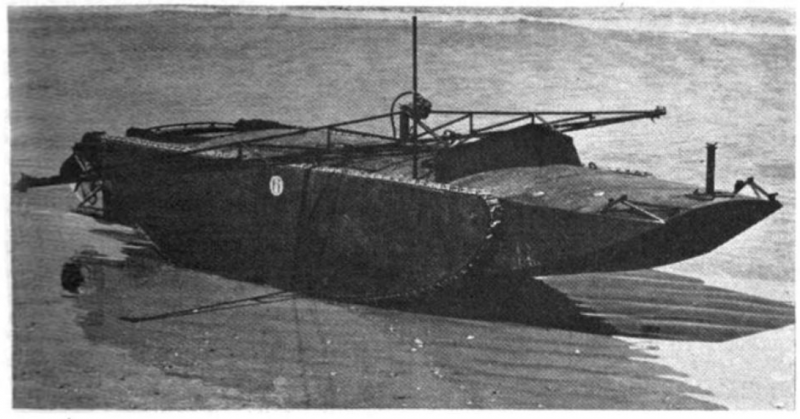

Еще одним образцом амфибийной подрывной техники была “Саламандра” инженера Корригана. Это была небольшая беспилотная амфибия, предназначенная для уничтожения береговых препятствий и укрепленных сооружений.

По конструкции, “Саламандра” немного напоминала итальянский катер-танк типа “Grillo” Первой Мировой. Она имела форму плоскодонного катера, с охватывающими корпус гусеницами по бокам, длиной в 7 метров и шириной в 2,2. В движение на воде “Саламандра” приводилась двумя винтами в кормовой части, на суше – вращением гусениц. Оба движителя работали от 160-сильного бензинового двигателя, позволявшего развивать ход до 14 узлов. Ничего не известно о системе дистанционного управления, но, предположительно, она была аналогична используемой на других проектах.

Предполагалось, что “Саламандры” будут использоваться против береговых укреплений и заграждений. Для расчистки колючей проволоки и уничтожения минных полей, они могли буксировать трубчатые заряды, известные как “бангалорские торпеды” – длинные трубы, начиненные взрывчаткой, которые вталкивались в проволочные заграждения, и затем подрывались. Каждая “Саламандра” могла нести по два таких инженерных заряда длиной в 10 метров каждый. Кроме того, “Саламандра” оснащалась подрывным зарядом весом до 1,4 тонны, который мог использоваться для уничтожения ДОТ’ов и других укрепленных сооружений.

С окончанием войны, интерес к “Саламандре” пропал. Задача уничтожения береговых препятствий в целом, оказалась успешно решаемой и более традиционными средствами – корабельной артиллерией и ракетами, а в перспективе и разрушительной мощью атомной бомбы. Всего было изготовлено два прототипа, которые испытывались в разных целях до 1950 года.

ИСТОЧНИКИ:

- All Hands — Bureau of Naval Personnel (1949)

- Professional Journal of the United States Army — Command and General Staff School (1949)

- World War II US Navy Special Warfare Units — Eugene Liptak (2014)

- Unmanned Systems of World War I and II — Everett H.R., MIT press (2015)

источник: https://fonzeppelin.livejournal.com/125748.html

Достопочтенные коллеги!

Достопочтенные коллеги! Представляю на Ваш суд новую статью и должен заранее заявить, что не вижу абсолютно ничего предосудительного в военном сотрудничестве СССР и Веймарской республики. Помнится, отдельные либерасты усиленно испражнялись на тему "меча гитлера, ковавшегося в СССР"…

В общем, новая идея, новая доктрина. Надеюсь, найдёт своих сторонников.

С глубоким уважением, Ансар.

Ansar02 пишет: И Германия, и [quote=Ansar02] И Германия, и СССР, абсолютно справедливо считали себя ущемлёнными по итогам ПМВ [/quote] очень славно — заключили сепаратный мир с Германий, после чего справедливо сочли себя справедливо ущемлёнными. Но пусть его, самим себе много чего можно простить. Уважаемый Ансар, Вы пишите — вот если бы не случилось Кронштадского восстания, то все спецы были бы на руководящих постах РККФ. Это очень вряд ли. Потому как обвинили бы их в троцкизме, содействии германской разведке, создании военного заговора, вместе с Тухачевским. И ухлопали бы вместе с Тухачевским Якиром и Уборевичем. Страшная штука — классовое чутьё в сочетании с беспощадным пролетарским гневом. Далее. если бы не приход к власти нацистов, то и строительство капитального флота в Рейхе было бы под большим вопросом. Веймарская республика была весьма миролюбивым государством. Посему создание рейдерских эскадр для уничтожения союзнических конвоев очень маловероятно. И стало быть союзник из Веймарской республики — никакой. Ещё более далее. Первую скрипку в Атлантической политике уже начинали играть США, именно на них надеялись английские политики в случае начала войны на континенте. Собственных сил британского флота было уже не достаточно. Так что советским рейдерам и ПЛ типа С(но никак не К или Д) пришлось бы воевать и с французскими… Подробнее »

очень славно — заключили

О, как! Вероятно Вы не интересовались никогда ПМВ. Скажем, Вам совершенно неизвестна динамика потерь русской армии в 1915 г. А знаете, что такой снарядный голод? А знаете, что Британия просто взяла и, оплаченные Россией снаряды, передала своей армии, а российская армия вынуждена была воевать делая громко "бум", надеясь, что немцы примут это за выстрел? Не знаете. Так это понятно их тех слов, которые Вы написали. А организация переворота и отстранение Верховного главнокомандующего, это как, тянет на прощение нам сепаратного мира?

Ув. коллега Путрик-ост.

Ваше

Ув. коллега Путрик-ост.

Ваше заявление называется "Караул, усё пропало шеф!" Зачем тогда вообще СССР флот — Англия ведь по-любому сильнее! Зачем нынешней России армия? США ведь по-любому сильнее! Коллега, у Вас математический анализ вместо реалий жизни.

Касательно того, что морских военспецов всё равно бы расстреляли… Шапошникова Бориса Михайловича почему-то не расстреляли. Как и упомянутого в статье Александра Васильевича Нёмица. Значит в АИ и у других шанс может быть.

С уважением, Ансар.

putnik-ost пишет:

Это очень

[quote=putnik-ost]

Это очень вряд ли. Потому как обвинили бы их в троцкизме, содействии германской разведке, создании военного заговора, вместе с Тухачевским. И ухлопали бы вместе с Тухачевским Якиром и Уборевичем. Страшная штука — классовое чутьё в сочетании с беспощадным пролетарским гневом.

[/quote]

Тут просто надо знать историю. Просто не было бы ваших домыслов.

Под "пролетарский гнев" попали (в части флота), в основном новоявленные флотоводцы.

арт пишет: putnik-ost [quote=арт] [quote=putnik-ost] [/quote] Тут просто надо знать историю. Просто не было бы ваших домыслов. Под "пролетарский гнев" попали (в части флота), в основном новоявленные флотоводцы. [/quote] На протяжении первого послевоенного десятилетия чекисты пристально наблюдали еще за одной категорией бывших офицеров — военными моряками. И это имело под собой некоторые основания, которые зачастую игнорируются авторами, пишущими на тему репрессий в отношении кадров РККА и РККФ[851]В отличие от армейских частей, на флоте доминировали кадровые офицеры — выходцы из дворянских семей, потомственные военные. Морские офицеры всегда являлись замкнутой кастой, со своими традициями и ритуалами.Чтобы не допустить второго Кронштадта, 8 апреля 1921 г. Особый отдел Охраны северных границ приступил к изъятию всех бывших белых флотских офицеров. Планировалось всех изъятых направить в Москву для фильтрации и решения их дальнейшей судьбы. Информируя об этом председателя ВЧК, начальник Особого отдела (он же и председатель Архангельской губернской ЧК) З. Кацнельсон предупреждал своего руководителя о неизбежном конфликте с начальником Морских сил Республики, т. к. практически все корабли оставались без командного состава[870Чекисты подробно фиксировали реакцию бывших офицеров флота на важные политические события и на этой основе брали в изучение отдельных прошедших по сводкам лиц. Так, в докладе Особого отдела ОГПУ «О состоянии Военно-морского флота», датированном 1 марта 1924 г.,… Подробнее »

putnik-ost пишет:

Историю

[quote=putnik-ost]

Историю правда надо бы знать.

[/quote]

Вы бы ещё привели статистику детской смертности, на 13-й год.

Вопрос о том, сколько офицеров флота репресировано в 30-е годы, и к какому сословию пренадлежет наибольшее количество репресированых офицеров флота.

арт пишет:

putnik-ost

[quote=арт]

[quote=putnik-ost]

Историю правда надо бы знать.

[/quote]

Вы бы ещё привели статистику детской смертности, на 13-й год.

Вопрос о том, сколько офицеров флота репресировано в 30-е годы, и к какому сословию пренадлежет наибольшее количество репресированых офицеров флота.

[/quote]

Вы же утверждали, что репрессировали НОВОЯВЛЕННЫХ флотоводцев.

Ну и ясно, что по сути ответь Вам нечего и Вы по обыкновению исключительно остроумно шутите. Каждому едому свой зайн.

И да, любой и каждый может посчитать сколько было в 1921г в РККА военспецов , сколько в 1932г и сколько в 1939г. Ради расширения кругозора можно посчитать процент от общего числа офицеров ВС и для ещё более пущего расширения кругозора-же сравнить с Вермахтом и Кригсмарине.

putnik-ost пишет:

Вы же

[quote=putnik-ost]

Вы же утверждали, что репрессировали НОВОЯВЛЕННЫХ флотоводцев.

[/quote]

Так и расскажите, какое второе число срока написно на их могилах….

Веймарская республика была

Дойчланды начали строиться до прихода Гитлера к власти.

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

Сколько там миллионов солдат использовали гитлеровцы, чтобы занять Норвегию? А флот нужен для обороны на Балтике и Черном море.

А флот нужен для обороны на Балтике и Черном море.

Дойчланды начали строиться

Дойчланды начали строиться до прихода Гитлера к власти

Именно! Золотые слова! Немцы рассматривали два варианта: "миролюбивый" — строить в отпущенный лимит ББО, или "агрессивный" на перспективу — строить карманники. И как истинные тевтонцы (отнюдь не миролюбивые овечки), они не колеблясь сделали выбор в пользу карманников!

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

И снова верно — особенно после Чако, когда США в лице "Стандарт Ойл" "утёрлось".

Спасибо ув. коллега за поддержку.

Ansar02 пишет:

А почему

[quote=Ansar02]

А почему собственно США стали бы воевать за Англию, а не против нее?

И снова верно — особенно после Чако, когда США в лице "Стандарт Ойл" "утёрлось".

[/quote]

Предположим Веймарская республика и несколько российских крейсеров, а также ПЛ типа С вышли в Атлантьику. Предположим США начали войну против Англии. Предположим, что Япония также выступила против Англии. Предположим, что Англию уничтожили. Францию то же. Колонии поделили. В процессе справедливого дележа США, Веймарская Германия и Япония начали войну между собой. Потом их всех победил СССР. Потом у что у него были несколько крейсеров и ПЛ?

Немцы рассматривали два

Любая самая миролюбивая страна должна иметь возможность защищаться. А Дойчланды, по замыслу, могли использоваться и в качестве БРБО на Балтике.

Хм. Измаилы тоже можно было

Хм. Измаилы тоже можно было использовать на Балтике как ББО .

.

С уважением, Ансар.

Более того. Учитывая наличие

Откудаблин? Приказал долго жить еще в 1923, в соответствии с условиями Вашингтонского Договора.

Fonzeppelin пишет:

Более

[quote=Fonzeppelin]

Откудаблин? Приказал долго жить еще в 1923, в соответствии с условиями Вашингтонского Договора.

[/quote]

Не совсем так. Двухстороний договор заменён многостороним.

Мой косяк! Спутал с

Мой косяк! Спутал с лондонским… "поспешишь-людей насмешишь". Каюсь. Хотя, ИМХО в то время, отмена этого союза была больше формальной чем практической… Не зря уже в 30-е Рузвельт пугал англов подстрекательством колоний к бунтам, если англы не отступятся от Японии.

Коллега! А кормовые башни ГК

Коллега! А кормовые башни ГК также диагонально или по ДП?

Дык ЕМНИП, диагонально башни

Дык ЕМНИП, диагонально башни стояли на троице "К". На "Лейпциге" уже по оси. Ну и у нас, соответственно тоже.

С уважением, Ансар.

А там и пугать-то не

А там и пугать-то не требовалось. Австралийцы еще в 1919 в открытую заявили, что если Британия продолжит заигрывать с Японией, то австралийцы начнут искать военного союза с США. 🙂

Немецкие крейсера, плохая

Немецкие крейсера, плохая модель для подрожания.

Разнородная рейдерская эскадра, применялась немцами. Однако, попытки доказали сложность и сомнительную эффективность подобного соединения.

Немецкие крейсера, плохая

Немецкие крейсера, плохая модель для подрожания

В изначальном виде — безусловно.

Разнородная рейдерская эскадра, применялась немцами. Однако, попытки доказали сложность и сомнительную эффективность подобного соединения

А разве у немцев был выбор? Они пытались выжать максимальную эффективность из того что имели. Мы практически в том же положении.

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

В

[quote=Ansar02]

В изначальном виде — безусловно.

…

А разве у немцев был выбор? Они пытались выжать максимальную эффективность из того что имели. Мы практически в том же положении.

[/quote]

В любом виде. Очень неудачная серия крейсеров.

Был. Был опыт ПМВ и маневров (в т.ч. зарубежных). Об"единение ПЛ и НК под единое управление, всегда оканчивалось печально.

Самое же главное, крейсерская

Самое же главное, крейсерская война (в соответствии с выкладками теоретиков морской мощи), всегда заканчивалась поражением слабейшего флота.

Т.е нам гораздо разумнее сконцентрироваться на крупных ПЛ и отработке мотодов их действий.

Само же предложение, в своей основе, совсем не лишено смысла.

Т.е. сотрудничая с немцами, в конце 20-х годов, мы можем себе хорошо помоч. Строительство же крупных артилерийских кораблей, изменит направление развития нашего флота (позволив избежать хотя бы часть ошибок), даст практику флотоводцам (дальние походы и командование разнородным соединением), потребует развития вспомогательного флота, легких сил флота и инфроструктуры флота. Т.е. того, о чем конкретно начали заботится лишь к началу 40-х.

Наиболее существенной проблемой воссоздания флота надо считать слабость промышленности. Именно в облегчении начала строительства флота, имеет смысл использовать уже готовые (и очень дорогие) элементя конструкции кораблей. А именно башенные установки и толстый броневой прокат.

Самое же главное,

Самое же главное, крейсерская война (в соответствии с выкладками теоретиков морской мощи), всегда заканчивалась поражением слабейшего флота

Какбэ, странно ставить перед слабейшим флотом задачу выиграть морскую войну у сильнейшего .

.

Задача лишь в том, чтоб флот, своим потенциалом, внёс свой, по возможности максимальный вклад в успешное разрешение ПОЛИТИЧЕСКИХ разногласий и опять-таки по возможности, нанёс максимальный ущерб противнику в случае войны. Учитывая возможности тогдашнего СССР, кресерская война — задача номер два после защиты своего побережья. Если же мы ограничимся лишь решением задачи номер один — с нами никогда никто считаться не будет.

нам гораздо разумнее сконцентрироваться на крупных ПЛ и отработке мотодов их действий

А прикрывать их кто будет? Без крейсеров, Ваши замечательные океанские субмарины будут топить паршивые охотники по 500 тонн водоизмещением. Немцы пытались сконцентрироваться на субмаринах. Сильно им это помогло? Я всегда ратовал за нормальный флот. Вот только строить его до войны считаю бессмысленной тратой ресурсов. Но, опыт нужен. Технологии нужны. И те же субмарины прикрывать надо. Радиус их действия вместе со временем боевого дежурства тоже расширить не помешает. Отсюда крейсера обеспечения.

Само же предложение, в своей основе, совсем не лишено смысла

Спасибо. С последними абзацами согласен полностью.

С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

Какбэ,

[quote=Ansar02]

Какбэ, странно ставить перед слабейшим флотом задачу выиграть морскую войну у сильнейшего .

.

… Учитывая возможности тогдашнего СССР, кресерская война — задача номер два после защиты своего побережья.

…

А прикрывать их кто будет? …

[/quote]

А какую же вы задачу ставите? Именно такую и ставите. Если же обозвать задачу правильно — нарушение коммуникаций противника. Да ещё и правильно обозначить условия — в условиях превосходства противника в воздухе и на море. То, после некоторых разумий, вы предёте к выводу — ближние коммуникции нарушаем быстроходными НК, дальние подводными лодками.

Вот какой то журналист брякнул от незания, весь интернет слепо повторяет. Главная защита ПЛ, это скрытность. Любое прикрытие из НК, нарушает это замечательное качество лодки. Журналист не знал и не хотел знать, вы же вполне можете поитересоватся как на самом деле делается и называется. А называется это дело — обеспечением (выхода, действий и т.д.). В этом деле, если и нужны крупные НК, то совсем чуть чуть…

Коллега, а что, тот

Коллега, а что, тот журналист так и написал, что крейсер будет прикрывать лодку постоянно стоя над ней как указатель для ПЛО противника?

Крейсер нужен, если лодка обнаружит скажем, небольшой караван охраняемый 2-3 сторожевиками, которые лодку могут потопить, а она их без чрезмерного риска едва ли. Да я ещё массу вариантов подсказать могу, когда крейсер в довесок к лодкам самое то…

Ansar02 пишет:

Коллега, а

[quote=Ansar02]

Коллега, а что, тот журналист так и написал, что крейсер будет прикрывать лодку постоянно стоя над ней как указатель для ПЛО противника?

…

Крейсер нужен, если лодка обнаружит скажем, небольшой караван охраняемый 2-3 сторожевиками, которые лодку могут потопить, а она их без чрезмерного риска едва ли. Да я ещё массу вариантов подсказать могу, когда крейсер в довесок к лодкам самое то…

[/quote]

А как вы предлагает прикрывать то что не видите?

Тут нужны условия — слабо охраняемый караван, необнаруживаемый наш крейсер, неуловимая подлодка (она ведь должна увидеть караван при своей близорукости и после совершенно неслышно по радио вызвать крейсер), абсолютно тупое руководство эскорта…. Любая масса подобных вариантов, будет строиться на полной глупости противника и неуловимости наших сил…

Прикрывают не одну

Прикрывают не одну конкретную лодку (их в группе 4-6), а район развёртывания.

Касательно условий. Вы наверное не очень хорошо себе представляете условия работы субмарин в начале 30-х… Лодки в НАДВОДНОМ положении искали цели и только обнаружив и оценив цель (простите за каламбур) командир принимал решение — атаковать под перископом или нырять от греха подальше чтоб незаметили и незабомбили. В любом случае время на передачу информации крейсеру хоть открытым текстом, был вагон и маленькая тележка. И без всяких дураков по обе стороны фронта. Напоминаю: асдиков, радаров, пеленгаторов и дешифровальщиков на сторожевиках того времени не было.

В дальнейшем можно было бы

В дальнейшем можно было бы нарастить калибр орудий (сыграв с англичанами на одном поле). У всех 150, а у нас 180! Конечно орудия надо дефорсировать, и уменьшить количество стволов до 6-ти. Придется переработать конечно и конструкцию башен, а еще провести вычисления по оптимальному расположению дульных срезов орудий ГК между собой. Наведение обязательно раздельное, для повышения живучести. А вот с торпедами надо решать срочно! расположение неудачное. Надо как на Дойчландах прикрывать противогазовой защитой.

А если поместить перпендикулярно борту под палубой и закрыть лацпортами? Торпедисты работают комфортно. Аппараты не загромождают палубу. И вот если сделать катапульту диагональной, полуподвижной?

Ув. коллега Вася23!

Играть

Ув. коллега Вася23!

Играть на одном поле с англами у нас долго не получится. У них минимальная "охотничья" эскадра это 2 КРЛ, 2-3 ЭМ и один ТКР. Чтоб с этими "большими" парнями играть в одну игру, придётся создавать очень сильные бригады перворанговых кораблей, при том, что англы всегда будут иметь под рукой требуемый инструмент усиления. Вспомните про судьбу "Графа Шпее"…

Торпедное вооружение расположено действительно неудачно, если мы собираемся одновременно шмалять торпедами и стрелять ГК. Но, такая задача не ставилась. ТА только для потопления застигнутых в ходе рейда одиночных транспортов. Поэтому — терпимо.

С уважением, Ансар.

Коллега! На одном поле, то

Коллега! На одном поле, то есть по калибру! Не более. Ну их подальше.

Тогда, возможно возможно

Тогда, возможно возможно решится проблема Измаилов, интерестна их достройка под немецким влиянием.

Ув. коллега Етом!

Дык я

Ув. коллега Етом!

Дык я вроде упоминал вариант судьбы измаилов и не введённых в строй севастополей в АИ с немецким влиянием… используем их броню и башни с вооружением для сборки пары "карманников"…. чем не вариант?

С уважением, Ансар.

Дык я вроде упоминал вариант

Уважаемый коллега, в то время когда Севастополи восстанавливались ни о какой постройке "карманников" не могло идти речи, Севастополи же в то время были еще вполне боеспособными кораблями.

А по поводу недостроенных

А по поводу недостроенных Измаилов что скажете? Что лучше — пыжиться достраивая их в 20-е, или использовать этот задел (хотя бы по металлу — напомню, самый продвинутый на уровне 60 % готовности) для постройки пары "карманников" в середине 30-х?

А по поводу недостроенных

Я бы пару достроил. Готовность первой пары, по корпусу, системам и устройствам — 65 и 57%, бронированию — 36 и 13%, механизмам — 66 и 40%. Очень высокая степень готовности. Второй можно было временно достроить с башнями от Полтавы, потом, в 30-е, при модернизации, поставить 356-мм. Хотя даже с 12" Бородино было бы серьезным противником для Шарнхорстов.

И сошлюсь на мнение Л.А. Кузнецова: "И думается, что не последнюю роль в судьбах кораблей сыграла Ликвиационная комиссия и Отдел фондового имущества, которые пользуясь слишком широкими правами, развернули чрезмерно бурную деятельность по распродаже кораблей на металл". Это касается и линкора Демократия, который тоже вполне можно было бы достроить.

Ув. коллега. А средства на

Ув. коллега. А средства на достройку КРЛ в 20-е имелись? Я ведь тоже "не от балды" за 28 год ухватился, а исключительно в преддверии начавшейся в 29-ом индустриализации. Ну ежели Вам карманники принципиально не нравятся — я предпочёл бы вместо достройки Измаилов в нищие 20-е, уже в 30-е достроить хоть один Измаил в виде авианосца.

Ув. коллега. А средства на

Ну учитывая, что средства выделялись бы не одномоментно, думаю нашлись бы. Тут ведь дело в том, что большевистское правительство не понимало необходимости флота, напомню, что Ленин согласился на достройку Нахимова лишь когда ему обьястнили (обманули ироды), что его всегда можно будет выгодно продать. Авианосец штука хорошая, но на Балтике и ЧФ он, по тогдашним представлениям, не нужен. Я ведь не зря в своей АИ взял за отправную точку 1929 год, т.е. отсчет пошел с конфликта на КВЖД, причем в качестве главного противника не Япония, а Китай.

В принципе ИМХО стоило отреставрировать один Севастополь, потом спровадив его на ЧФ к Демократии, а для Балтики иметь пару Измаилов.

В принципе ИМХО стоило

В принципе ИМХО стоило отреставрировать один Севастополь, потом спровадив его на ЧФ к Демократии, а для Балтики иметь пару Измаилов.

А смысл? В 29-ом немцы в качестве противника не рассматривались. Не супротив же финских ББО Измаилы городить? А после прихода Гитлера к власти, нам на Балтике уже ничего не светило хоть при Измаилах, хоть без оных. Дык какой резон огород городить?

Ansar02 пишет:

А смысл?

В

[quote=Ansar02]

А смысл?

В 29-ом немцы в качестве противника не рассматривались. Не супротив же финских ББО Измаилы городить? А после прихода Гитлера к власти, нам на Балтике уже ничего не светило хоть при Измаилах, хоть без оных. Дык какой резон огород городить?

[/quote]

Совсем нет.

Балтика, для нас, заканчивась сразу за Кронштатом. Кроме того, достройка потребуете востановления проекта в полном об"ёме. При этом корабль будет всё равно слабее новых линкоров.

В реальности, на первом этапе. Поступили совершенно правильно — востановили корабли в наименьшей степени разорённые.

Балтика, для нас,

Тогда да, а на будущее? Планов относительно Финляндии и Прибалтики никто не отменял.

Слабее? До Вашингтонского договора — да. Но не после.

Aley пишет:

Тогда да, а на

[quote=Aley]

Тогда да, а на будущее? Планов относительно Финляндии и Прибалтики никто не отменял.

Слабее? До Вашингтонского договора — да. Но не после.

[/quote]

Прежде всего, на начало 30-х таких планов и не было.

После вашингтона снаряды стали мягче? Или броня стала защищать хуже? Измаилы, имеют мощные пушки, но слабое бронирование.

Прежде всего, на начало 30-х

Не было флота — не было и планов. А иначе нечего и огород городить, остаемся в варианте РИ.

После Вашингтона, как вы наверное помните, ушли в небытие ЛКР с 406-мм орудиями. Бронирование Измаилов конечно не сравнимо с бронированием ЛК, но всяко лучше чем у Рипалсов и Тайгера, а тем более Конго. От сильнее бронированных кораблей, кроме Худа конечно, можно и уйти, но схватку с двумя Измаилами не сдюжит и Худ. 24 356 против 8 381.

Aley пишет:

Не было флота —

[quote=Aley]

Не было флота — не было и планов. …

…

После Вашингтона, как вы наверное помните, ушли в небытие ЛКР с 406-мм орудиями. Бронирование Измаилов конечно не сравнимо с бронированием ЛК, но всяко лучше чем у Рипалсов и Тайгера, а тем более Конго. От сильнее бронированных кораблей, кроме Худа конечно, можно и уйти, но схватку с двумя Измаилами не сдюжит и Худ. 24 356 против 8 381.

[/quote]

Т.е. будут пушки, и мишень найдём?

Родней и Нельсон построены в нарушение Вашингтоского соглашения. Правильно вас понял?

Рипалзы прошли модернизацию и получили пояс в 9".

Самое же главное, что бы всякий Рипалзы и Худы обратили на ваши линкоры внимание, надо умудрится дойти до Северного моря (и хоть чуть чуть там поползать).

Т.е. будут пушки, и мишень

Разумеется.

Вот уж не знал, что это линейные крейсера. Век живи — век учись.

Довольно узкий. И в каком году?

Aley пишет:

Вот уж не знал,

[quote=Aley]

Вот уж не знал, что это линейные крейсера. Век живи — век учись.

[/quote]

Видимо забыли и про 16" пушки?

Видимо забыли и про 16″

Я писал: ЛКР с 406-мм орудиями. Буква Р, наверное, не была лишней.

Aley пишет:

Я писал: ЛКР с

[quote=Aley]

Я писал: ЛКР с 406-мм орудиями. Буква Р, наверное, не была лишней.

[/quote]

После вашингтона, была.

После вашингтона, была.

По

По английской классификации?

Aley пишет:

По английской

[quote=Aley]

По английской классификации?

[/quote]

После вашингтона, одна классификация. Да и опять так и, разве это важно? К 30-м годам такого разделения уже нет.

После вашингтона, одна

У англичан и ЛК и ЛКР оставались. Но я имел в виду быстроходные корабли, способные догнать Измаил.

А смысл? В 29-ом немцы в

Ну учитывая, что единственным реально опасным противником для Измаилов был Худ, от любого другого более сильного корабля они могли уйти, два наших ЛКР могли контролировать всю Балтику.

Да и Худ в одиночку против них не выстоял бы.

На мой неискушённый взгляд,

На мой неискушённый взгляд, Измаилы контролировали бы не всю Балтику, а, пардон Маркизову лужу…

С уважением, Ансар.

На мой неискушённый взгляд,

Уже в 20-е наши Севастополи спокойно выходили в Балтику. Помните трагикомический случай когда во время "гонок линкоров" Марат остался без угля посреди Балт. моря?

Aley пишет:

Ну учитывая,

[quote=Aley]

Ну учитывая, что единственным реально опасным противником для Измаилов был Худ, от любого другого более сильного корабля они могли уйти, два наших ЛКР могли контролировать всю Балтику.

Да и Худ в одиночку против них не выстоял бы.

[/quote]

Довольно интересное замечание. Бронирование измаилов, поражалось 14-15" снарядами. Дистанций и ракурсов проблематичного пробития пояса или палубы, было чуть.

Скорость, мало того что не проверена, так ещё и очень тонкое преимущество.

Довольно интересное

А Худа — нет? И только не кивайте на погибшие английские ЛКР, у них площадь бронирования куда меньше.

Полтава при проектной 23, дала 24 с хвостиком, подтвердив заложженные расчеты. Ну если для вас 3,5 уз над Королевами недостаточное преимущество (над остальными куда больше), то уж не знаю что и сказать.

Aley пишет:

Полтава при

[quote=Aley]

Полтава при проектной 23, дала 24 с хвостиком, подтвердив заложженные расчеты.

[/quote]

Вы уж извините, кому дала? Вы уточните программу испытаний линкоров. И описание рекордного заезда Полтавы.

Вы уточните программу

Уточняю: 24,1 уз при мощности 52000 л.с и водоизмещении 24800 т. На форсаже, конечно, но для Измаилов разве форсаж не предусматривался?

Смешно?

Aley пишет:

Вы уточните

[quote=Aley]

Уточняю: 24,1 уз при мощности 52000 л.с и водоизмещении 24800 т. На форсаже, конечно, но для Измаилов разве форсаж не предусматривался?

Смешно?

[/quote]

Ну конечно смешно. Ведь спросил про условия испытаний. Полтава мерялась не на миле, т.е. величина скорости под большим вопросом.

Ну конечно смешно. Ведь

Скорость измерялась по пеленгам на маяки, т.е. в условиях когда расстояния выверены до метра.

Aley пишет:

Скорость

[quote=Aley]

Скорость измерялась по пеленгам на маяки, т.е. в условиях когда расстояния выверены до метра.

[/quote]

Пеленг, это направление а не расстояние. Определение места по несколькм одновременным пеленгам на разные ориентиры или разновременным на один, даёт приличную ошибку. В особенности при движении на полном ходу. Естественно разговор о ручном визировании и засечке времени.

Пеленг, это направление а не

Особенно в Финском заливе, изученном до миллиметра.

Aley пишет:

Особенно в

[quote=Aley]

Особенно в Финском заливе, изученном до миллиметра.

[/quote]

Это роли не играет. Тем более, совсем забыл упомянуть, с началом войны ограничили испытание кораблей на максимальных ход. Так что Полтовчане могли рассказать любые сказки. Тем более что, по отчету, они добились почти полуторного увеличения количества сжигаемого угля (в эквиваленте) на метр колосниковой решётки, против остальных линкоров.

Это роли не играет. Тем

Да, расход топлива выглядит несколько странно, что, впрочем, можно обьяснить выучкой кочегаров. А 52000 л.с. тоже с потолка взяты?

Aley пишет:

Да, расход

[quote=Aley]

Да, расход топлива выглядит несколько странно, что, впрочем, можно обьяснить выучкой кочегаров. А 52000 л.с. тоже с потолка взяты?

[/quote]

Кроме расхода топлива, есть ещё и сам факт гонки. Гонки вопреки приказу не испытывать ЭУ на максимальную мощность. Т.е. вопросов то много.

Мощность считалась по оборотам. Есть упоминание, что менялись винты. Есть вероятность что винты могли быть облегчены (по диаметру и шагу).

Кроме расхода топлива, есть

На ЧФ эсминец, ну помните на Лукульской миле гоняли, форсировали машины до предела.

Жаль не указано сколько котлов было под парами на каждом испытании, какое-то у меня подозрение что на первых не все.

Aley пишет:

На ЧФ эсминец,

[quote=Aley]

На ЧФ эсминец, ну помните на Лукульской миле гоняли, форсировали машины до предела.

Жаль не указано сколько котлов было под парами на каждом испытании, какое-то у меня подозрение что на первых не все.

[/quote]

Был приказ (с началом войны) — не форсировать ЭУ на сдаточных испытания.

Был приказ (с началом войны)

Эсминец Быстрый, проектная мощность 25500 л.с., машины форсированы до более чем 30000 л.с. Если вы скажете, что весной 1915 г войны не было, так и быть, поверю.

Aley пишет:

Если вы скажете,

[quote=Aley]

Если вы скажете, что весной 1915 г войны не было, так и быть, поверю.

[/quote]

Это совсем не обязательно…

E.tom пишет:

Тогда, возможно

[quote=E.tom]

Тогда, возможно возможно решится проблема Измаилов, интерестна их достройка под немецким влиянием.

[/quote]

Не самый лучший способ распорядится скромными финансами.

Любите вы, коллега,

Любите вы, коллега, иностранные проекты.

Ув. коллега Алей!

Не так

Ув. коллега Алей!

Не так чтоб люблю, но некоторые мне нравятся. Немецкие КРЛ например, вовсе не нравятся. Я просто перебираю варианты… в виде альтернатив. Тем более что в условиях данной альтернативы, все прочие варианты сильно проигрывают во времени. А время — это банально 8 новых крейсеров до начала войны или только 4 плюс масса денег на ветер в виде недостроя.

С уважением, Ансар.

Не так чтоб люблю, но

Может быть стоило бы предложить немцам разработать для нас отдельный проект? А недострой будет в любом случае, не прекратят же закладывать новые корабли после 1937 года?

Стоило, конечно. Но,

Стоило, конечно. Но, модифицировать готовый проект, вместо разработки абсолютно нового — экономия времени как минимум год.

Недострой недострою рознь. Тут получается такой расклад: 4+4 КРЛ — успеваем однозначно. 4 последующих ТКР или даже КРЛ — не успеваем столь же однозначно (даже если закладываем параллельно со второй четвёркой КРЛ). А вот если бы ещё и Гитлера не было… ах какие перспективы!

С уважением, Ансар.

А вот если бы ещё и Гитлера

В случае войны с Англией, без прихода к власти Гитлера, недостроя бы и не было. Англия вряд ли сусмела захватить столь большие территории СССР , что бы подрезать нашу промышленность.

, что бы подрезать нашу промышленность.

Да Боже сохрани воевать с

Да Боже сохрани воевать с Англией! Я и эту альтернативу сочинял имея ввиду вовсе не морские баталии, а исключительно политическое влияние , чтоб англы банально не борзели.

, чтоб англы банально не борзели.

Ansar02 пишет:

Да Боже

[quote=Ansar02]

Да Боже сохрани воевать с Англией! Я и эту альтернативу сочинял имея ввиду вовсе не морские баталии, а исключительно политическое влияние , чтоб англы банально не борзели.

, чтоб англы банально не борзели.

[/quote]

Нечего нам противопоставить британцам. Можем только сильно усложнить им нарушение наших вод, до летального исхода. И можем им несколько усложнить жизнь на коммуникациях, ни чего смертельного.

Хм. Однако даже англ не

Хм. Однако даже англ не будет рад осложнениям на своих коммуникациях. Не находите? А значит, оно того стоит.

Во первых —

Во-вторых у

Во первых —

Во-вторых у меня 2 вопроса:

1. Рейдер — по определению — должен иметь крайне высокую скорость мах. хода и огромную дальность. Как в данном случае будет решаться вопрос?

2. В РИ развитие флота (и вообще военных технологий) стимулировала в германии партия Гитлера, ориентированная на войну. В "нормальной" Германии, имеющей большие проблемы после ПМВ в экономике и финансах это — затраты на создание флота — как-то странно. В чем необходимость вкладываться в оружие?

Ув. коллега Сирин!

Спасибо

Ув. коллега Сирин!

Спасибо за Ваш отзыв.

1. Поскольку в данной АИ главный противник — Англия, заявленной скорости крейсеров в 35 узлов вполне достаточно. У англов ЭМ имели такую же… крейсера поменьше. Дальности 4500 миль для нашей "зоны ответственности" (северная атлантика) достаточно. Тем более первые крейсера — по любому будут использоваться скорее как учебные. (Как и у немцев кстати).

2. Германия до Гитлера в полном соответствии с версальскими ограничениями заменила старые крейсера на новые (при Гитлере был достроен последний "Нюрнберг), и начали строительство "карманников" — опять-таки продукт версальских ограничений. Как бы дальше развивалась немецкая военно-морская мощь без Гитлера — хрен его знает. Как при Гитлере — мы знаем.

Что касается необходимости вкладываться… Осмелюсь напомнить, что именно заказами на крупные надводные корабли Муссолини решил проблему безработицы в городах имеющих верфи, и Гитлер своим перевооружением, попутно решал ту же проблему в целом. Тут дело в финансах. Гитлера спонсировали. Веймарскую республику, дружащую с СССР вряд ли будут спонсировать так щедро. Но разве это не ещё один стимул к усилиям в совместной обороне? Что причина — что следствие — верти как угодно. Хреново что Гитлер пришёл к власти. Это факт.

С уважением, Ансар.

Более-менее проникся,

Более-менее проникся, да.

Но вот по дальности хода все-равно: взял карту, построил радиусы — как-то не особо "зона ответственности" обширна-то. То есть весьма не особо — свободно действовать, по-моему, как-то сложно.

Почему-бы не пойти "по американскому" пути с электроприводом и сочетать турбины полного хода и дизели экономического? Ведь Германие — признанный лидер судовых моторов такого типа? А электропривод позволяет "развязать" проблему совместной работы (приводов).

Сложно, но учитывая, что мы

Сложно, но учитывая, что мы по сути ещё только учимся, а реально воевать будем уже на кораблях следующего поколения — покруче этих, вполне достаточно.

А надёжной работы СУ смешанного типа даже у самих немцев не так чтоб получилось. На КРЛ по крайней мере.

С уважением, Ансар.

Так ЧИСТО электропередача!

Так ЧИСТО электропередача! У вас и на дизелях, и на ПТУ генераторы. Вполне по американски (и даже по французски, если учесть "Нормандию").

Ansar02 пишет:

Сложно, но

[quote=Ansar02]

Сложно, но учитывая, что мы по сути ещё только учимся, а реально воевать будем уже на кораблях следующего поколения — покруче этих, вполне достаточно.

[/quote]

Это за гранью разумных допущений. Следующее покаление, в товарных количествах, ни как к войне не поспеет.

Однако, да же наличие 3-4-х современных тяжелых артилерийских корабля, будет очень полезным нашему флоту. При, чем уже писал, прежде всего в умении организовывать действия и обеспечение этих действий, и только в десятую в военном смысле.

Sirin пишет:

вкладываться в

[quote=Sirin]

вкладываться в оружие?

[/quote]

Престиж и участие в мировых делах.