Вот всегда было интересно, почему мы (альтернативщики), прежде всего, выдумываем новые орудия, а уж потом, боеприпасы к ним? (Если вообще про них вспоминаем!) Почему не наоборот?

Возьмём те же кумулятивные снаряды. Почему мало у кого возникала мысль «запилить» их ещё в довоенном СССР? Ведь едва не каждый уважающий себя «попаданец», помимо промежуточного патрона и командирской башенки, как само собой разумеющееся, «тащит» из нашего времени ручной противотанковый гранатомёт! Банальный РПГ-7, у уважающих себя «попаданцев», популярен не меньше чем АК-47.

Гранатомёт – да! А вот кумулятивный боеприпас нему – это уже почему-то «по умолчанию», хотя в РИ СССР, разработанные ещё в 30-е реактивные гранатомёты без кумулятивного боеприпаса показали низкую эффективность и были отвергнуты. И притащи тот попаданец в конце 30-х РПГ-7 со всеми чертежами, без массового выпуска кумулятивных боеприпасов к нему, он точно так же на фиг не нужен! Калиберный снаряд слаб. Надкалиберной фугаской из него шмалять что ли? Для нужного эффекта, «надкалиберность» потребуется очень большая! Соответственно, при наших проблемах со специальными порохами, скверной точностью и малой дальностью такой избыточно «головастой» гранаты, даже для 41-го не особо крутой вариант, которому однозначно предпочтут банальное ПТР (если уж ПТП не хватает).

Кумулятивные артиллерийские снаряды появятся у РККА в «товарных количествах» уже только в ходе войны, летом 43-го, и по своей сути это был «гибрид» отечественных разработок и немецких трофеев захваченных ещё в начале 42-го.

И это при форсированном освоении, и с учётом того факта, что «освоение» мы начали не на пустом месте! В 30-е, «ни шатко ни валко» кое какие работы велись. Перед войной в небольших количествах выпускались ружейные кумулятивные гранаты. Дополнительным толчком, послужила полученная от разведки информация, что немцы, столкнувшись с большими проблемами борьбы с толстобронными французскими танками, форсировали принятие на вооружение и массовое производство «бронепрожигающих» снарядов кумулятивного действия для «коротких» 24-калиберных пушек танков Т-4 и САУ «Штуг». Опытные образцы таких снарядов у нас тоже успели появиться до войны, но так и не преодолённые проблемы с их взрывателями, воспрепятствовали началу массового выпуска.

Разработать, принять на вооружение и наладить массовый выпуск КАЧЕСТВЕННЫХ кумулятивных снарядов к началу ВОВ самостоятельно, начав с прибытия попаданца в конце 30-х, даже при наличии «гранаты в разрезе», крайне сложно. Времени на это уже банально не хватало.

А давайте всё же попробуем! И уж точно, начав не в конце 30-х, а в самом начале! Ведь кое-какие предпосылки к тому, в нашей стране, имелись.

Пересказывать подробно историю изобретения кумулятивного боеприпаса я не буду – кому надо – сами найдут. Я ограничусь главным. Для нас. Для этой АИ.

Одним из основоположников, был наш соотечественник, инженер и учёный, генерал-лейтенант Михаил Матвеевич Боресков, опубликовавший в 1864 году научную теорию кумулятивного эффекта.

Но, тогда это была лишь теория.

Следующим нашим соотечественником, активно занимавшимся этой темой, стал профессор Мирон Яковлевич Сухаревский, сумевший не только развить теорию Борескова, но и перевести её в практическое русло. Его технологии концентрации взрывного эффекта, были использованы при строительстве Днепрогэса.

Поскольку военное применение не предполагалось, в 20-х, работы Сухаревского были опубликованы «на международном уровне».

И этот самый «международный уровень» немедленно начал разработку оружия, использующего кумулятивный эффект!

Лучших результатов добились в 30-е немцы (заполучившие очень продвинутого в теме австрияка Томанека, выдавшего первый кумулятивный снаряд для Вермахта в 1938 году) и швейцарский гений инженер-химик Мохаупт, разработавший кумулятивный снаряд ещё раньше – в 1935 году.

Не зная, кому его «впарить», он предлагал своё изобретение армиям и своей Швейцарии, и Англии, и Франции, и САСШ. Но, тогда, никто его изобретение по достоинству не оценил. Лишь в 1940-ом году, переехав на ПМЖ в САСШ, ему удалось запатентовать там свою кумулятивную гранату. Ну и потом, уже во время ВМВ, он активно работал над кумулятивными боеприпасами для американской армии.

Теперь, альтернатива.

Давайте очень напряжёмся и хотя бы попытаемся представить себе, что до безобразия «эрудированный», но при этом, ни хрена не пендривший в любой области науки и техники, замнаркома обороны по вооружениям Тухачевский, проявил свой нездоровый интерес не к тем футуристическим идеям в военной области, которые он обычно «вылавливал» из французских бульварных журналов, а потом навязывал их РККА, выдавая за свои «гениальные открытия в военной области», а к работе Сухаревского!

Фантастика? Естественно! Если уж наши тогдашние учёные и военные специалисты технических родов войск не видели быстро реализуемых военных перспектив для этой темы, то куда уж пехотному подпоручику Тухачевскому, которому чтоб загореться какой-либо новой навязчивой идеей, нужен был буклет – замануха, с красивыми картинками, или «на худой конец», какойнить «неоценённый гений» с исключительно хорошо подвешенным языком.

Но! Если уж «эрудит» Тухачевский, со своими дилетантизмом и нездоровой фантазией, в принципе, в любой красиво оформленной бредятине мог найти перспективное военное применение в РККА, то почему бы ему не найти такое «зерно» не во французских журнальчиках с футуристичными картинками, а в серьёзных работах Сухаревского? Ведь от практики пробивания и дробления, сосредоточенной специальным конусом взрывной волной, камня, при строительстве Днепрогэса, до пробивания той кумулятивной волной бетона ДОТ-ов, «прожигания» брони линкоров, крейсеров и танков – буквально один шаг! Это так же «элементарно», как из китайской ракеты для очередного фейерверка, после тысячи лет баловства с порохом, сделать решительный шаг к огнестрельному оружию. Жаль только, не тем «тухачевским» его делать…

Ну, ежели не в РИ, так пусть хоть в АИ тот мифический «великий советский стратег» и, якобы, «инициатор механизации и перевооружения РККА», его сделает! Хоть сам (что, увы – нет), хоть получив по затылку звонкого «леща» наотмашь за бестолковость от сурового попаданца.

В общем, предположим, в начале 30-х, в СССР нашёлся свой авторитетный «провидец» и начинаются совершенно секретные работы по кумулятивным боеприпасам. Естественно с привлечением того самого профессора Сухаревского – что крайне важно, учитывая, что его ещё в 1932 году посадили на 10 лет по явно сфабрикованному делу и уже в 1935 году он умрёт в заключении (будет полностью реабилитирован в 50-е).

Благо был ещё Сергей Борисович Петропавловский – до 1932 года начальник ленинградской Газодинамической лаборатории, а с 1933 года – главный инженер ленинградского отделения новосозданного реактивного НИИ (вот им и «карты в руки»!).

Этот чрезвычайно грамотный специалист приложил не мало усилий в деле разработки советских эрэсов. И даже идею-фикс Тухачевского о динамореактивных пушках он, в отличие от тех же Тухачевского и его главного «протеже» Курчевского, понимал правильно.

К сожалению, и этого специалиста мы в РИ потеряли. В ноябре того же 1933 года, во время одного из испытаний на полигоне, он сильно простудился, заболел и в итоге, умер. Прямо как М. И. Кошкин.

Поэтому, ради Бога (!) пусть те наши работы по кумулятивным снарядам в недрах ракетного НИИ продвигаются трудно, тяжело, со скрипом. У нас ведь и того нет, и этого… (хотя ту же синтетическую резину – неопрен, в СССР разработали едва не первыми в мире, обогнав и Германию и США, и боевые эрэсы, получили задолго до начала ВМВ). Но в том-то и прелесть, что стратегическую ошибку Тухачевского (одну из множества других) – подчинившего ракетный НИИ артиллерийскому ведомству, в данном случае, можно с пользой эксплуатировать на всю катушку! Тема-то перспективная! И в отличие от всяких ракетопланов и прочих космических «прожектов» отдельных сотрудников РНИИ (которые так бесили «артиллеристов») , имеет прямое и непосредственное отношение к артиллерии.

Тут главное – понимание, насколько это важно и перспективно. Ведь понимание – это вкладываемые ресурсы! И, соответственно, в 1935 году, среди мало заинтересованных стран, первым, кто проявит живейший интерес к изобретению швейцарца Мохаупта, будет СССР. Причём СССР, без малейших сомнений и промедлений, ОЧЕНЬ ЗАДОРОГО и «на корню» скупит все разработки и технологии Мохаупта! В дополнение к своим. Да и сам Мохаупт, обязательно получит приглашение поработать в СССР, за исключительно жирный гонорар!

В общем, представим себе, что хотя бы к концу 30-х, РККА получит свои кумулятивные снаряды в полностью готовом к серии виде. Т. е. не надо паниковать, причитая, что у нас для этого того нет, сего нет… В РИ, всё что надо, почему-то нашлось. И нашлось очень быстро. Хоть и к сожалению, всё равно с опозданием как минимум на год.

АИ от РИ будет отличаться лишь тем, что всё то, что в СССР как обычно заполошно, т. е. форсированно начали делать слишком поздно, теперь начнут делать намного раньше, спокойно, планомерно и целенаправленно.

Причём уже изначально это будут снаряды для того, кто больше всего в них нуждается – для скромных ПОЛКОВЫХ пушечек (76,2 мм).

Почему не для 45 мм противотанковой пушки? Ага, щас! При их стоимости и сложности, размениваться на калибр «сорокапятки» никто в то время точно не будет.

Новые дивизионные (Ф-22), как и любые корпусные пушки в таких снарядах в конце 30-х в принципе и не нуждаются – они броню практически ЛЮБОГО тогдашнего танка проломят даже учебной стальной болванкой. Тоже самое касается и новой 57 мм ПТП (ЗиС-2).

А вот сотворение кумулятивного снаряда для полковой пушки, создаёт офигенную перспективу ЕДИНОГО полкового орудия!

Как пример – та же Ф-24 от товарища Грабина.

Отличная пушка. Всё чего ей не хватало, чтоб стать настоящим универсалом – это кумулятивный снаряд в БК, преодолевающий порядка 60 мм танковой брони. Требовать больше в конце 30-х, ещё ни у кого «рука не поднимется».

В дополнение к Ф-24, стрелковому полку (на полковом же уровне), уже абсолютно не нужны будут ни 45 мм (оставляем их на батальонном уровне), ни даже 57 мм противотанковые пушки (эти только в ПТ-дивизионы дивизий). В полку, только сама «универсальная» Ф-24 и мощный 120 мм миномёт (не считая ПВО, конечно).

Кабы ещё и тех и других в полк по целому дивизиону… Пусть даже двухбатарейного состава.

В чём «особый цимес»? 45 мм ПТП могла гарантированно пробивать хорошо добронированные к «Барбароссе» Т-3 и Т-4 в борт и корму. Но если противотанковая батарея «сорокапяток» стрелкового полка бьёт те Т-3 и Т-4 в борт и корму, это увы, чаще всего означает, что главную полосу обороны того стрелкового полка танки уже практически прорвали и из организованной единицы, полк распался на участки «очагового сопротивления».

И совсем другое дело, когда по тем танкам, бьют в лоб кумулятивами полковые пушки. При максимальной дальности ок. 10 км и эффективной более 7 км, на «полковой» дистанции боя (по сути в пределах прямой видимости), грабинская Ф-24 будет чертовски «убойным» аргументом. Благо при хорошей баллистике, «поворотливости» и отменной скорострельности, она была ЛУЧШЕЙ из всех советских довоенных и военных полковых серийных и опытных полковых пушек для стрельбы по любым целям. В т. ч. точечным, включая танки (это одна из её главных задач!).

В общем, в АИ, с 1940-го, стрелковые полки РККА начнут перевооружение с полковушек обр. 27 г. и «сорокапяток», на Ф-24 с кумулятивами. Желательно в виде цельного дивизиона.

А ещё, эти же снаряды, позволят успешно бороться с танками противника и старой полковушке (обр. 27 г.) и старой 30-калиберной дивизионке обр. 1902 года и нашим танкам, вооружённым короткостволами всё того же калибра: Т-28, Т-35А и БТ-7А, с их слабыми КТ и Л-10.

Главное, успеть «заточить» все эти пушки под единообразный кумулятивный «унитар». Благо в качестве такового вполне годится гильза от старого доброго выстрела дивизионки обр. 1902 года.

Понятно, что и Ф-24 будет заточено под него же (первый вариант Ф-24 был именно таким), а вовсе не под выстрел от горной пушки обр. 38 г. (согласно РИ требованию ГАУ). Тут скорее придётся наоборот, ту горную пушку «перепроектировать» под общий стандарт.

Вот и будем мы с немцами на равных – у них свои кумулятивы – у нас, свои. Согласитесь, это было бы очень здорово – когда в бою, сходятся наши БТ-7А и Т-28 против немецких Т-4 и Штугов при абсолютно равных шансах на победу. Не говоря уже про всяких пехотных «бобиков», для которых уже не будет танков противника, непоражаемых на каких-либо реальных дистанциях боя.

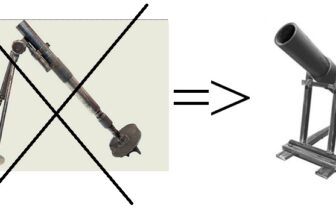

И это только начало! В самом начале 30-х, в СССР испытывали 65 мм реактивное ружьё всё того же С. Б. Петропавловского. Утверждают, что его даже приняли на вооружение и успели выпустить более 300 экземпляров. Но, увы, недоработки и всё тоже отсутствие кумулятива сильно ограничивали его возможности. Хотя, само по себе, ружьё было «правильное».

Ну, а если в СССР тот кумулятив разрабатывают? А пока его нет, ружьё Петропавловского старательно доводят до ума и производят небольшими партиями, пока с обычными осколочными и фугасными гранатами!

Возможно, даже надкалиберными! Ведь тот же Петропавловский успел поработать в РНИИ над 82 и 132 мм реактивными снарядами по заданию Артуправления. Так почему в качестве временного варианта не «запилить» к тому 65 мм «реактивному ружью» в дополнение к штатному 65 мм осколочно-фугасному снаряду, надкалиберную 82 мм фугасную гранату? И, разумеется, серьёзно поработать над стабилизацией, точностью и дальностью. Времечко-то на это есть!

Появятся попозже надкалиберные кумулятивы (пусть даже на базе снаряда всё той же полковой пушки!) и РККА заполучит настоящее массовое оружие против панцерваффе – с которым, к тому же, уже будут уметь обращаться красноармейцы (ведь стрельба по танку хоть мощной фугасной 82 мм надкалиберной гранатой, хоть чуть менее надкалиберной 76,2 мм кумулятивной, будет различаться сугубо эффективностью…). И тот и другой боеприпасы будут вполне востребованы – каждый для своего случая. И если с надкалиберками всё получится, можно будет вообще на фиг отказаться от слабого 65 мм калиберного ОФС-а. Только надкалиберные 82 мм ОФС и 76 мм КС!

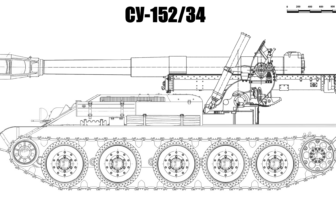

Напоследок, можно ещё вспомнить и очень интересную 85 мм динамореактивную пушку Петропавловского!

На её базе, можно «запилить» нормальную безоткатную 82 мм пушку для стрельбы теми же выстрелами, что и для РПГ (76,2 мм кумулятив уже в виде «подкалиберного»), но на значительно большую дистанцию, увеличив количество «шашек» в пороховом РД гранаты любым удобным способом.

И, разумеется, грех не вспомнить такую «ацкую» РИ штуку как авиационная РРАБ (ротативно-рассеивающая авиабомба – РРАБ-1 (вес 1 т.), РРАБ-2 (вес 0,5 т.) и РРАБ-3 (вес 0,25 т.) принятые на вооружение РККА в 1936 году).

Снарядив эту «прелесть» массой кумулятивных бомбочек (на базе начинки всё того же 76,2 мм снаряда к полковушке), как самую настоящую кассетную бомбу, наша авиация получит мощнейшее средство против скоплений немецкой бронетехники (в РИ, с лета 1943 года, наши Ил-2 эффективно уничтожали немецкую бронетехнику небольшими КАБ-ами, поднимая за раз 4 кассеты по 48 малокалиберных кумулятивных бомбочек в каждой).

Одна кассетная РРАБ обр. 36 г., сброшенная над скоплением вражеской техники, «засевала» БЫ КУМУЛЯТИВНЫМИ малокалиберными бомбочками площадь до кв. километра (при сбросе с высоты 3 км). Вся техника, попавшая под тот «засев», уничтожалась с гарантией.

Да, со временем, можно разработать намного более эффективные кумулятивные снаряды и для дивизионных, и для противотанковых, и для корпусных, и для новых мощных танковых орудий…

В общем, был бы СВОЕВРЕМЕННО отработанный серийный кумулятив для той полковушки! А всё последующее – уже вопросы «второго уровня».

Р. С. Кстати. В РИ шли практически тем же путём. Первым был разработан снаряд как раз для полковой пушки обр. 1943 года (всё равно ей требовался набор сугубо своих, оригинальных боеприпасов – от старой полковушки обр. 27 года не годились). Именно выпуск кумулятивов для неё и развернули первым в 1943 году, активно использовали на всех фронтах и до конца войны успели выпустить аж 1,1 млн. штук!

Разработанный практически тогда же 122 мм кумулятивный снаряд для гаубиц широкого применения не нашёл т. к. точность стрельбы по малоразмерным «точечным целям» (тем же танкам) у гаубиц М-30 была очень низкой.

Разработка кумулятивных снарядов для длинностволых орудий, тормозилась всё теми же проблемами со взрывателями, которые либо детонировали от перегрузки при выстреле из орудий с высокой нач. скоростью, либо не эффективно срабатывали уже по цели. Чтоб найти «золотую середину» требовалось время. Надёжные снаряды появились у нашей армии только в конце 44 года и, как утверждают некоторые издания, на фронте практически не использовались.