…бысть страшно побоище, яко не видели ни отци, ни деди.

— Новгородская первая летопись Старшего извода.

Раквере (древнерусское название – Раковор или Ракобор, немецкое — Везенбург) – маленький городок в Эстонии, у которого 750 лет назад, «в субботу сыропустную» 18 февраля 1268 года произошла крупнейшая битва XIII века (Прибалтийского региона) между русской «кованой ратью» и немецкими (и датскими) братьями-рыцарями и крестоносцами. Объединенные силы Новгорода, Пскова и низовских княжеств сражались против войска, где, как заметил летописец, была «вся земля немецкая». Раковорская битва (Schlacht bei Wesenberg) долгие годы незаслуженно находилась в тени важных для Новгородского княжества (но, по сути, локальных) побед Александра Ярославича — Невской битвы (1240) и Ледового побоища (1242). Хотя и по оценкам летописей, и по современным исследованиям, сражение у Раковора было одним из очень крупных в XIII столетии. Почему же, северорусские летописи, зафиксировав победу в Раковорской сече, о битве мало говорят, её мало вспоминают?

Ответ прост — это была «пиррова победа».

На поле широком, просторном

Были у русских потери большие,

Печальным был для них битвы исход:

Бегом и вскачь неслись они прочь.

Русских там много побили.

— Ливонская рифмованная хроника.

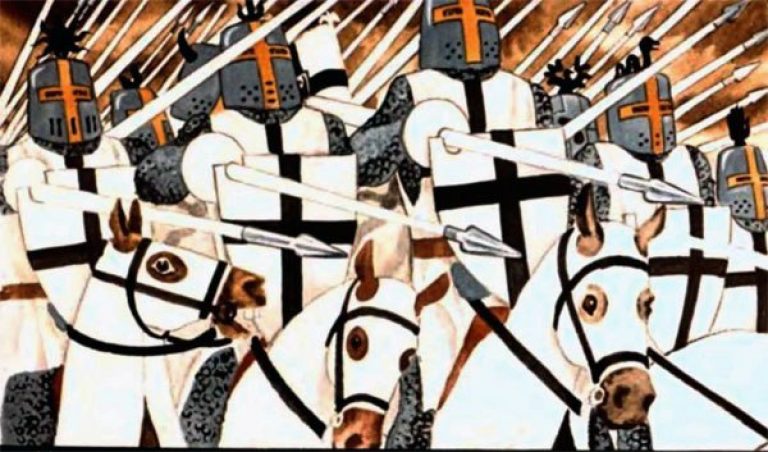

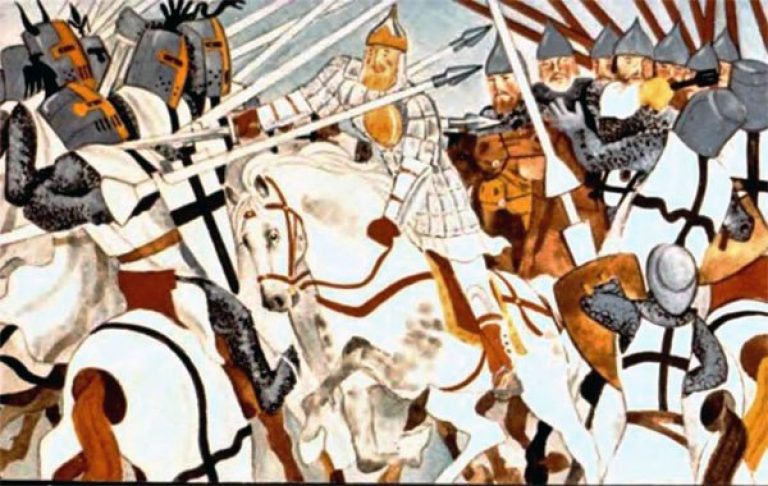

Трубят трубы, слышен гул копыт — надвигается грозная Орденская «Великая свинья». Художник — Перцов Владимир Валерьевич.

Содержание:

Drang nach Osten

И современники, и потомки, отдавая должные почести Александру Ярославичу «Невскому», признавали: немецкий (и шведский) «Натиск на Восток» был остановлен на четверть века «малой кровью» и очень эффективно. Но в 1260-е годы ситуация кардинально изменилась. В Литве после смерти короля Миндовга в 1263 году начались междоусобные распри между наследниками короля и его же соратниками. Большая часть из них погибла. Литовское государство вновь распалось на отдельные княжества и лишилось какого-либо внешнеполитического потенциала. Полноценно способное лишь на оборону своих земель, оно всё же иногда устраивало набеги на соседние земли.

На Руси после смерти Александра Невского не происходило серьёзных междоусобных конфликтов. Новгород принял Ярослава Ярославича, ставшего Великим князем Владимирским. Литовская угроза в то же время перестала существовать после удачных походов литовского князя Довмонта (на службе Пскову) в 1265 — 1266 годах. Но это было затишье перед очень большой бедой.

В 1260-е годы в балтийской торговле наметилась явная активизация. Даже Папа Римский через своего легата участвовал в этом, гарантировав в специальном послании от 9 января 1266 года привилегии купцам Северного и Балтийских морей. Новейший торговый центр Балтики, датский город Ревель (Колывань, или — современный Таллин), еще только в 1248м году получивший городские права, становится крупнейшим перевалочным торговым центром, потеснив Ригу (получившую городские права еще в 1220-е). Ригу поддержал Любек, будущий центр Ганзы и началась почти открытая конфронтация между датчанами (и Ревелем) — и Любеком, Ригой и Папой Римским. Север Ливонии был занят «мужами датского короля» : Ревель, Везенберг (Раковор), а также земли от реки Нарва до Рижского залива по южному берегу Финского залива и в глубину до 50 лиг (км). В центральной же и южной Ливонии, а вместе с тем Латгалии территории Ливонского ордена (с 1237 года — Ливонское ландмайстерство Немецкого или Тевтонского ордена) и ливонских архиепископов представляли чересполосицу.

Карта-схема вооруженного противостояния немецких и датских земель, Ордена — и Господина Великого Новгорода. Розовым отмечены русские земли, зеленым — орденские. Песчаные земли на севере — датчане. Дерптское епископство обозначено оранжевым, Рижское — желтым, а красные и охристые — земли Курляндского и Леальского епископата.

Так, Рига, Дерпт (Юрьев, Тарту), Оденпе (Медвежья Голова, Отепя), Гапсаль (Хапсалу) с окрестностями, принадлежали архиепископу, а Венден (Цесис), Феллин (Вильянди) и другие области — Ордену. Как можно догадаться, не всё было спокойно в этих землях. Между датчанами и Орденом, а также Орденом и архиепископом возникали периодические противоречия, доходившие до стычек. Но к 1260-м годам противоречия начали преодолеваться, все три силы, казалось, способны объединиться — против основного торгового конкурента, которым был Господин Великий Новгород. Очень важно отметить, что Орден не был заинтересован ни в торговой, ни в открытой войне — но хитрым и пакостным «бискупам» (епископам) удалось и подставить датчан — и сделать так, чтобы в войну ввязался Орден.

Начало войны

Поводом для открытой военной кампании послужили неоднократные притеснения новгородских купцов в Ревеле (столице датских территорий). Участились и нападения на новгородские торговые суда в Финском заливе. Новгородцы такое хамство потерпеть не могли — горожане на Вече потребовали решительного отпора западным «соседям».

В конце 1267 года Новгород стал готовиться к походу. Великий князь Ярослав Ярославич попытался воспользоваться ситуацией и повести новгородское войско на Полоцк (чтобы подчинить его себе). Князь Юрий Андреевич, великокняжеский наместник в Новгороде, надавил, и дружины пошли за Ярославом. Однако, вскоре устроили стихийное вече, на котором решили, что ни в Полоцк, ни в Литву не пойдут. Новгородские воеводы убедили наместника присоединиться к общему походу на замок Раковор — и на Ревель.

«Сто шестьдесят мужей их было,Их для него вполне хватило.Среди них пешие воины были,Вместе с героями они сражались,Там, где у моста они стояли.»

Русское войско было не способно штурмовать хорошо укреплённый каменный замок, каким был в то время Раковор — отсутствовал парк осадных орудий. Для начала опустошили окрестности, пожгли мызы, подступили к замку, случилась стычка с местным ополчением — и решено было отступить. Для успеха требовались осадные орудия, которых у русских и не было (ведь изначально планировалось идти на Полоцк и Литву). Войско вернулось в Новгород для того, чтобы подготовиться и отправиться назад к Раковору.

Порок – это стенобитный камнемет с пращой. Теоретически под данное определение могут подходить только два устройства – требюше и онагр. Общепринятым, идущим от впервые исследовавшего данный вопрос А.Н. Кирпичникова, является мнение, что пороком называли именно требюше (камнемет).

Пока ковалось оружие и собирались осадные орудия, новгородцы убедили Великого князя в необходимости (и выгоде) совместного похода в Ливонию. В походе также решили принять участие другие князья владимирской земли: Дмитрий Александрович Переяславский (сын Александра Невского), Святослав и Михаил Ярославичи (сыновья Великого князя) с тверской дружиной, Юрий Андреевич (сын Андрея Ярославовича, брата Невского).

Поход не мог стать неожиданностью для Ордена (и епископов) — приготовления такого масштаба еще не научились скрывать (разве что — в Китае). И Дорпатский (Дерптский), и Леальский епископы могли праздновать победу — Орден, несмотря на жесткий отказ ввязаться в «новгородскую авантюру», собрал Совет, на котором было принято решение встать на защиту немецких земель. Уже пылали приграничные хутора.

Но, как мы увидим, епископы несколько просчитались — военное руководство Ордена не собиралось «таскать каштаны» из пламени в угоду церковникам и местной знати. Орден собирался решить свою военно-политическую задачу.

В его время так случилось,

Что русских увидели скачущими

Гордо в земле короля.

Они грабили и жгли,

У них было сильное войско.

Они сами оценили силу свою

В целых тридцать тысяч человек ,

Но кто же их сосчитать мог?

— Ливонская рифмованная хроника.

23 января 1268 года русское войско в полном составе (с обозом и осадным парком) вышло из Новгорода, вскоре переправилось через Нарву и вступило в ливонские владения датского короля (русские дружины вторглись в землю Вирумаа, принадлежавшую датчанам). На этот раз не торопились, разделившись на три колонны, планомерно и целенаправленно занимались разорением враждебной территории, медленно и неотвратимо приближаясь к основной цели своего похода — Раковору. Войско русских князей не встречало никакого сопротивления. Немцы точно также, тремя колоннами выходили им прямо навстречу. Сражение было неминуемо.

Раковорская битва — подлинное «Ледовое побоище», ибо именно там в воды «кровавой злой реки» уходили под лед сражающиеся.

Уряжение полков

О том, где именно произошла битва, историки ожесточенно спорят до сих пор. Скорее всего, битва произошла на речке Пада, возле села Махольм. Там могли легко пройти крупные войска — место совсем неподалёку от побережья Финского залива, в прочих же местах находятся труднопроходимые болота. Для конного войска и большого обоза выбор твердого, точнее, плотного грунта критичен. Сейчас в этом месте стоят развалины капеллы святой Марии (предполагается, что церковь была поставлена в память о погибших). Есть и другая версия о предполагаемом месте битвы. В летописях присутствует упоминание речки Кеголе. Название это до наших дней не сохранилось. Исследователи предположительно соотносят её с речушкой Кунда неподалёку от Раковора.

Итак, утром 18 февраля 1268 г. русское войско свернуло лагерь и двинулось к переправе через реку (Пада или Кеголе). До Раковора осталось около 20 верст. Конная разведка уже доложила, что на западном берегу реки стоит вражеское войско в количестве, явно превышающем возможности «колыванских немецъ», но у князей была уверенность в своем численном превосходстве (а также «скрепленные крестоцелованием» договоренности с Рижским епископом и Орденом давали существенный повод, что ни орденцев, ни рыцарей епископата впереди нет).

При таком раскладе князья решили дать бой.

Если сравнивать западноевропейского рыцаря и новгородского боярина, то последний — чуть лучше экипирован (в «броню праотческую»). Но благодаря более высокому качеству немецкого железа и состоянию немецкой металлургии и кузнечного дела — паритет налицо.

Достоверных и точных сведений о численности войск нет. В Ливонской рифмованной хронике сказано о «тридцати тысячах русских». Разумеется, тут намеренное преувеличение, чтобы показать всю доблесть католиков, защищавших Ливонию от «орд врага». Это же преувеличение смягчает тяжесть поражения и бегства бОльшей половины войска католиков. Наиболее вероятным кажется численность войск примерно от 8 до 12 тысяч с каждой стороны. (Если что изменится, появится новое исследование, то мы сообщим и отредактируем эту статью).

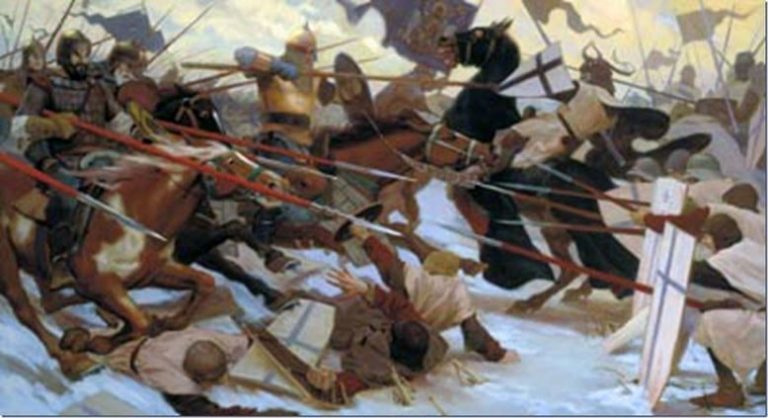

Основу боевого порядка войска католиков составляли рыцари Немецкого (Тевтонского) ордена, вышедшие на поле боя «Великой свиньей» («железный полк великая свинья»), что свидетельствует о хорошо продуманном плане боя и наступательном характере сражения (со стороны немцев). К достоинствам колонно-клиновидной хоругви относится ее сплоченность, фланговая прикрытость клина, таранная сила первого удара, четкая управляемость. Строй такой хоругви был удобен и для передвижения, и для завязки боя. Плотно сомкнутым шеренгам головной части отряда при соприкосновении с противником не надо было разворачиваться для защиты своих флангов. Клин надвигающегося воинства производил устрашающее впечатление, мог вызвать смятение в рядах противника при первом натиске.

Правый фланг «Великой свиньи» защищали датчане («люди датского короля»), слева — выстроились войска епископов и германское ополчение (минестриалы и сержанты). Общее руководство войском осуществлял (как ему казалось) Дорпатский (Дерптский) епископ Александр.

Первая фаза сражения. На схеме: А — «люди датского короля» (датчане), В — «Великая свинья» или «клин» Немецкого (Тевтонского) ордена, С — рыцари епископств под началом епископа Александра. 1 — Михаил Ярославич, как замечает Никоновская летопись «со многими князи» (Тверичи), 2 (новгородцы)-3 (псковичи) — новгородцы и ладожане, во главе с новгородским князем-наместником Юрием Андреевичем, правее него псковичи с князем Довмонтом. 4 (Переяславцы) — Дмитрий Александрович Переяславский и Святослав Ярославич, старший сын великого князя Владимирского Ярослава Ярославича

Русское войско построилось следующим образом: на правом фланге встала переяславская дружина князя Дмитрия Александровича, за ней, ближе к центру псковская дружина князя Довмонта, в центре — новгородский полк и наместничья дружина князя Юрия Андреевича, на левом фланге встала дружина тверских князей. Таким образом, против «Великой свиньи» встал самый многочисленный (новгородский) полк плюс псковичи.

Основная проблема объединенного русского войска заключалась в том, что в нем отсутствовало единоначалие. Старшим (по лествичному счету) среди князей был Дмитрий Александрович (примерно, 14 лет отроду), однако он был молод и не опытен. Зрелым возрастом и большим опытом отличался легендарный князь Довмонт, но на руководство претендовать не мог, в силу своего положения — фактически он был просто воеводой псковского отряда (и он не был рюриковичем). Князь Юрий Андреевич — великокняжеский наместник авторитетом среди соратников не пользовался, руководители же новгородской общины (бояре и посадник) не имели княжеского достоинства и командовать князьями не могли. В итоге русские отряды действовали, не подчиняясь единому плану, что пагубным образом повлияло на результат сражения.

У немцев же план был — но только у орденских рыцарей. Был расчет, что таранный удар немецкого центра проломит русский центр — и, если фланги «повисят» немного, то войску русских князей придет Капут. При этом, братья-рыцари были уверены, что даже если их и бросят датчане и рыцари епископов, «Великая свинья» будет в состоянии продержаться настолько долго, насколько это будет нужно.

Ибо целью орденских рыцарей был русский обоз.

Кровь и лёд

Сражение началось атакой немецкой «Великой свиньи», пришедшейся на центр новгородского полка. Одновременно оба фланга союзного войска были атакованы тверскими и переяславскими полками.

Тяжелее всех пришлось новгородскому полку — бронированный клин рыцарской конницы при ударе накоротке, быстрым аллюром развивал огромную силу. Судя по всему, новгородцы, знакомые с этим строем не понаслышке, глубоко эшелонировали свой боевой порядок, что придало ему дополнительную устойчивость. Но это их не спасло.

В то время, как Дмитрий рубился с людьми епископа Александра в центре, братья Ордена устроили настоящую гекатомбу новгородцам. В бою погибло и пропало без вести семнадцать бояр, в том числе посадник и тысяцкий и «иныхъ много, богъ и весть, а пльскович такоже и ладожанъ», а новгородский князь Юрий Андреевич бежал, кажется, это самые большие потери новгородцев в полевом сражении за все средние века. Возможно, причина в том, что братья Ордена имели больший опыт боевых действий в конном строю чем новгородский патрициат, кроме того построение клином имело преимущество перед построением шеренгой, если есть необходимая слаженность действий (Ледовое побоище (1242г.), Битва при Монс-ан-Вимё (1421г.)). Разбив и обратив в бегство новгородцев и псковичей, ливонцы пробились к мосту через Кеголу она же река Злая по Ливонской хронике, за которой , очевидно, и располагался обоз русских.

— Алексей Чикан.

«Ибысть сеча зла, и треск от копийломления, и звук от сечения мечного, яко же и озеру промерзьшю двигнутися. И не бе видети леду: покры бо ся кровию»

В этот момент самым похвальным образом проявил себя переяславский князь Дмитрий Александрович — он собрал вокруг себя своих воинов и, разгромив немецкое ополчение и епископский отряд, перенацелил атаку на Орденский клин :

Король Дмитрий был героем:

С пятью тысячами русских избранных

Воинов предпринял он наступление.

Когда другие войска его отступили.

Ну, послушайте, что случилось.

Полк братьев в бой вступил

Против них у речки злой .

— Ливонская рифмованная хроника.

Косвенно о быстром разгроме епископского полка свидетельствует также автор Ливонской рифмованной хроники, упомянув о гибели епископа Александра в самом начале сражения :

Затем с честью начали битву.

Братья, а также мужи их

Во все стороны удары наносили .

Затем случилось несчастье:

Смерть епископа Александра.

— Ливонская рифмованная хроника.

Вторая фаза сражения. Фланги немецко-датского войска разбиты, но орденская «Великая Свинья» раздавила псковичей и новгородцев и рвется через мост к русскому обозу.

Отразив атаку переяславской дружины, братья-рыцари продолжили разгром новгородского полка и пробились к мосту через Кеголу (она же река «Злая»), за которой располагался русский обоз.

Примерно в этот момент, или даже немного раньше, дрогнул и побежал с поля боя датский полк, тверская дружина в полном составе бросилась его преследовать: Новгородская первая летопись Старшего извода повествует о преследовании бегущего противника на протяжении 7 верст до самого Раковора тремя дорогами — «кони не могли ступать по трупам»

К концу светового дня, примерно к 6 часам вечера, немцами был захвачен русский обоз. Пожалуй, это был ключевой момент всего похода, поскольку в обозе находились осадные орудия для штурма Раковора (и, возможно, Ревеля). Нет никаких сомнений, что этот осадный парк был уничтожен : «вразилася въ возникы новгородьскые».

Видя это, Дмитрий Александрович идет в отчаянную атаку на тыл орденских рыцарей.

Здесь-то и разгорается описанный в Ливонской хронике бой у моста :

Людей у братьев было много,

Хочу я вам сказать:

Сто шестьдесят мужей их было,

Их для него вполне хватило.

Среди них пешие воины были,

Вместе с героями они сражались,

Там, где у моста они стояли.

Много хорошего они сделали.

Человек восемьдесят их было .

К братьям они присоединились

И отбивались там от русских,

Чем многих русских огорчили.

Эти «160 конных и 80 пеших мужей» из местного (датского?) ополчения или гости-рыцари (крестоносцы из Германии или других европейских земель, участвующие в «Почетном Крестовом походе на схизматиков»), арьергарда «Великой Свиньи» (так как в авангарде находились орденские братья-рыцари), прикрыли переправу и вступили в бой с переяславским полком Дмитрия. Они выдержали удар, об этом говорится в хронике «и отбивались там от русских чем многих русских огорчили», об этом свидетельствует и то, что русские дали уйти рыцарям, объясняя это наступившими сумерками «уже есть велми к ночи».

Бой у моста заканчивается с наступлением ночи, где в темноте лошади и люди падают с берега и моста, ломают лед и уходят под воду (потому в Ливонской хронике река и «Злая») — сцена, которую обычно приписывают «Ледовому Побоищу». В памяти народной эти события Раковорской Сечи, спустя века, «наложились» на апрельское сражение Александра Ярославича Невского, где «падали убитые на траву» — и мы не помним больше «кровь и лед на реке Злой», подставляя вместо них картинку из фильма С. Эйзенштейна.

С наступлением сумерек начали возвращаться «из догони» княжеские дружины, преследовавшие датчан, ливонцев и немцев. Но от новгородского полка осталось немногое — в бою погибло (и пропало без вести) семнадцать (17 !) бояр, в том числе посадник и тысяцкий и «иныхъ много, богъ и весть, а пльскович такоже и ладожанъ», а новгородский князь Юрий Андреевич бежал. Возможно, это самые большие потери новгородцев в полевом сражении за все Средние века.

Оставшиеся в живых князья и бояре на совете приняли мудрое решение «атаковать немцев утром». Но к утру братья-рыцари, разобравшие обоз «на винтики», ушли — свою задачу они выполнили. Для Ордена это тоже была некоторым образом «пиррова победа».

Преследовать их русские не стали.

Русское воинство простояло под стенами Раковора «на костях» три дня. За это время псковская дружина Довмонта огнём и мечом прошлась по Ливонии, чиня грабежи и захватывая пленных — князь мстил врагу за нападения на его земли.

Ожидали света с нетерпением; но Рыцари, пользуясь темнотою, ушли. Три дня стояли Россияне на костях, то есть на месте сражения, в знак победы, и решились идти назад: ибо, претерпев великий урон, не могли заняться осадою городов. Вместо добычи они принесли с собою трупы убиенных, знаменитых Бояр, и схоронили тело Посадника Михаила в Софийской церкви. Сия честь и слезы целого Новагорода были ему воздаянием за его славную кончину. Избрали нового Посадника, именем Павшу; а место Тысячского осталось праздно, ибо народ еще не имел вести о судьбе Кодратовой. — Сию кровопролитную битву долго помнили в Новегороде и в Риге. Ливонские Историки пишут, что на месте сражения легло 5000 наших и 1350 Немцев; в числе последних был и Дерптский Епископ.

— Карамзин Н.М. «История государства Российского».

Цена победы

Каждая из участвовавших в битве сторон приписала победу себе. С точки зрения Новгорода, цель похода — наказать «немцев колыванскихъ» (датчан) — была выполнена. Штурм и взятие Ревеля — были «сверхзадачей», ибо даже потеря Раковорского замка сильно ударила бы по престижу крестоносцев и принудила бы к компромиссу датских и немецких купцов. Военная демонстрация «в поле» (даже без взятия Раковора) удалась, пусть и кровавой ценой.

Но и братья-рыцари могли считать, что они свою задачу по защите немецкого населения Ливонии выполнили. Интриганы-епископы и их свиты были разбиты и не «мешались более под ногами» — как в поговорке» «…несчастье помогло!».

Таким образом, можно сказать, что битва закончилась «вничью«: русские разгромили оба фланга немцев, а немцы — центр и обоз русских. Именно после битв с таким неопределенным исходом и появляется две «победившие» стороны. Все остальные имеющиеся у нас данные — бегство большей части католического войска, огромные потери среди датчан, епископского войска и ливонского ополчения, хотя и организованное, но все-таки отступление Орденского отряда с поля боя, которое осталось за русскими, рейд Довмонта — все это свидетельствует о победе именно русского оружия.

Мы не знаем, насколько важным было взятие Раковора для русских в свете их военных целей — было ли оно принципиальным моментом или же всего лишь одним из средств принуждения немцев к изменению их политики, наряду с разорением земель. Можно даже предположить, что, как это нередко бывало, угроза осады Раковора была нужна исключительно для того, чтобы заставить немцев выйти для сражения в поле. Точно также мы не знаем, какую цель преследовали немцы, атаковав русских — только уничтожить осадные орудия (на самом деле, мы даже не знаем, были ли они уничтожены), разбить русское войско и заставить его прекратить опустошение территории или же первое, как минимум, а второе, как максимум. То есть придумывать можно всё, что угодно, но в сухом остатке на руках у нас остаются только формальные признаки определения непосредственного победителя, то есть того, кто по итогам сражения чувствовал себя более сильным, чем неприятель.

— Илья Литсиос.

Через некоторое время после битвы братья-рыцари принялись мстить. Один из таких набегов закончился боем на речке Мироповне, в ходе которого князь Довмонт разгромил значительно превосходящий по численности отряд немцев.

Князь Довмонт (Домант) Псковский был родом из Литвы и в 1265 году, спасаясь от междуусобиц литовских князей, был вынужден бежать из Литвы и с 300 литовскими семьями пришел во Псков. Свою последнюю победу доблестный князь одержал 5 марта 1299 года на берегу реки Великой, где он «с дружиной малой великое войско немцев разбил».

В 1269 году Орден предпринял ответный поход, закончившийся безрезультатной 10-дневной осадой Пскова, отступлением рыцарей при приближении новгородского войска во главе с князем Юрием и заключением мира «на всей воле новгородской». Спустя всего 8 лет после поражения в битве при Дурбе от войск Литвы католики-крестоносцы потерпели под Раковором новое поражение, приостановившее на 30 лет немецко-датскую экспансию. . После наступило тридцать с лишним лет относительного мира в Прибалтике, выгодного Новгороду и его союзникам. Все это было куплено немалой ценой :

Многие русские жены оплакали

Жизни своих любимых мужей,

Что в битве приняли смерть свою

И больше домой никогда не вернутся.

Вот так закончилась битва .

Из-за того русские всё еще ненавидят

Братьев, что правда.

Такое длится многие годы.

— Ливонская рифмованная хроника.

Лучшей книгой по данной теме станет двухтомник «Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII-XIII вв.»

Автор — Хрусталев Д.Г.

Источник — https://vk.com/@deus_vult_medieval-krov-i-led