Красные слоны. Часть 1. Без фанатизма.

В августе 1937 года вышло постановление Комитета Обороны СССР о необходимости иметь в составе РККФ крейсера двух типов: лёгкие и тяжёлые. Причём тяжёлые с 254-мм артиллерией ГК.

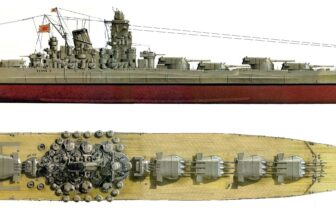

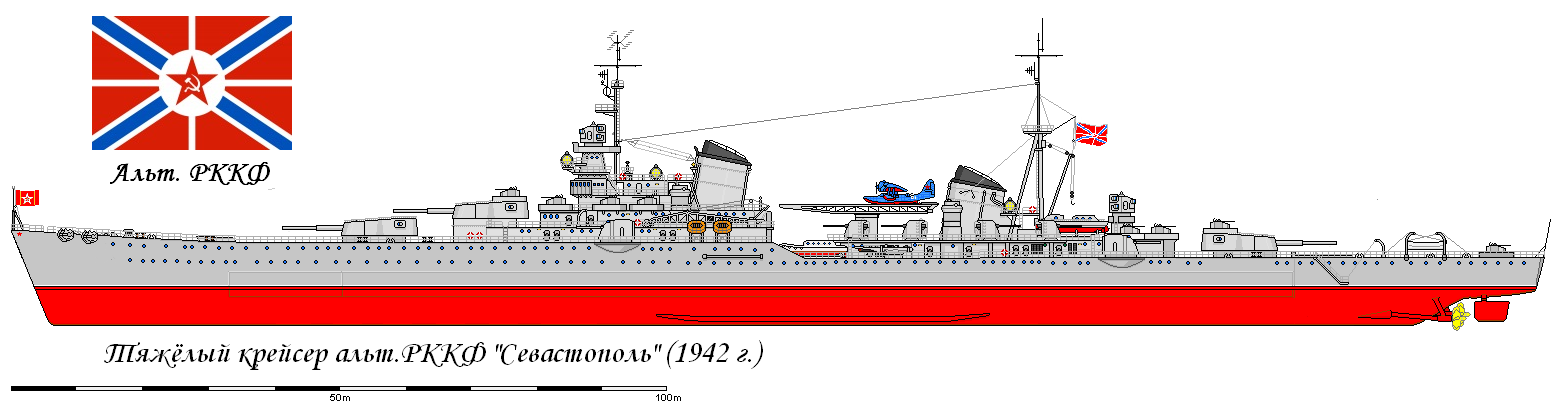

Состав вооружения тяжёлого крейсера определили в: 9 254-мм орудий в трёхорудийных башнях, 8 130-мм орудий в двухорудийных башнях, 8 100-мм зенитных орудий, 16 37-мм зенитных автоматов, два трёхтрубных ТА. Плюс два бортовых самолёта. (Забавно, что ни одной из перечисленных артсистем СССР в 37-ом ещё не имел!)

Броня: бортовая должна обеспечивать защиту от снарядов калибра 203 мм при курсовых углах 40-50 гр. и 130-140 гр. на дистанции свыше 60 кбт. Палуба – от того же снаряда ближе 150 кбт на всех курсовых углах и от 250-кг авиабомб с высоты до 4000 м.

Дальность до 8 тыс. миль. Скорость не менее 34 уз. Стандартное водоизмещение 22-23 тыс. т.

В сентябре, комиссия под председательством С.П. Ставицкого выработала ТТЗ на такой ТКР. 1 ноября 1937 г. Наркомату оборонной промышленности были выданы ТТХ к ТКР пр. 69, утверждённые начальником морских сил М. В. Викторовым.

Основные задачи крейсера – самостоятельные действия на коммуникациях противника, борьба с крейсерами противника (прежде всего тяжёлыми, поскольку на лёгкие «договорники» и мощи 26-х бис должно хватить) и поддержка действий лёгких сил.

Но… по получении информации о ТТХ строящихся в Германии «Шарнхорста» и «Гнейзенау» (как принято сокращать «ШиГ»), зам наркома ВМФ флагман 1 ранга И. С. Исаков озадачил КО необходимостью пересмотра принятых в августе 37-го основных ТТХ пр.69. И понеслось… Даёшь крейсерюгу, способную порвать те самые «Шарнхорсты»! Вот только при этом как-то не учли, что «Шарнхорст» – «без пяти минут» линкор, Страна Советов таких линкороподобных крейсеров ещё никогда не строила, а у немцев, тех «Шарнхорстов» к постройке запланировано всего два. В тоже время, «договорных» крейсеров в мире тьма тьмущая (не забываем, что и немцы к четырём своим КРЛ, строят аж 5 единиц ТКР). И супротив всего энтого, нам вполне хватило бы и «крейсера истребителя крейсеров» о котором говорилось в начале.

Вот в этом, собственно, и идея АИ. И с этого доктринального посыла её и начнём.

Итак. В 1937 году по заданным ТТХ в СССР начинается проектирование «крейсера истребителя крейсеров» адекватных пропорций без оглядок на «Шарнхорст». И в 1938-ом, вместо ЛК типа «Советский Союз», в СССР закладываются два таких «крейсера-истребителя».

Спрашивается – на каком основании? Попробуем обосновать.

Нет, наверное, человека, увлекающегося историей РККФ, кто не слышал бы о грандиозных планах предвоенного СССР по строительству океанского «Большого флота». В частности, о линкорах типа «Советский Союз» и линейных крейсерах типа «Кронштадт». Слыхали? Ну, стало быть, нет нужды расписывать эпопею их разработки и прерванной войной постройки.

Мне, честно говоря, всегда казалась сомнительной мотивировка постройки этих гигантов, УЧИТЫВАЯ и положение в мире в то время, и возможности отечественной промышленности. Может быть я не прав, но продолжать строительство линкоров (благо оно ещё не зашло слишком далеко) после 3 сентября 1939 года, когда польско-германский междусобойчик вылился в тотальное мочилово, было ошибкой. Тем паче закладывать новые линкоры и линейные крейсера! Ведь ни для кого не было секретом, что война рано или поздно обязательно втянет в свой кровавый круговорот и Советский Союз – державу, прежде всего континентальную, реально смертельную угрозу для которого представляла собой лишь одна континентальная держава – Германия. Стране гораздо полезнее было использовать металл, рабочие руки и трудовые ресурсы на укрепление армии, чем бессмысленно выкачивать из народа последние соки на сооружение вполне никчемного океанского флота. Никчемного не вообще – прошу это уяснить особо, а именно в той геополитической ситуации.

Хотя Сталин и изображал из себя этакого нейтрала, и даже по мере сил пытался заигрывать с Гитлером (естественно, заботясь, прежде всего о собственных интересах), со времён гражданской войны в Испании каждый пиёнэр в СССР был абсолютно твёрдо уверен – войны с Гитлером не избежать и вопрос стоит не «будет ли эта война?», а лишь «когда она начнётся?». А учитывая темпы строительства линейных сил кригсмарине (не говоря уже о «гранд флите» или «дай-ниппон тейкоку кайгун»), какой был смысл вкладываться в то, что будет заведомо и беспросветно уступать наиболее вероятным противникам? Не понимаю даже с учётом далеко идущих планов «красных адмиралов»! Планы-то на весьма отдалённую перспективу, в то время как опасность – вот она, рядышком здесь и сейчас в виде гитлеровской Германии с её Вермахтом.

В общем, вот альтернатива (в трёх частях), в которой товарищ Сталин эти МОИ резоны разделяет, но при этом, оставаясь самим собой, продолжает исходить из каких-то своих убеждений и испытывать стойкое и абсолютно правильное чувство уважения к крупным боевым кораблям.

Итак, 24 октября 1938 года Германия впервые предъявила своей самой верной прежде союзнице Польше территориальные претензии. Конечно, это ещё не война, но после аншлюса Австрии и всех последствий Мюнхена, терпение немцев уже имело вполне осязаемые границы и когда результатом недолгого выкручивания рук (мирной политики убеждения отдать не своё «по добру по здорову») стал опубликованный 26 марта 1939 года опрометчивый отказ поляков удовлетворить очередные аппетиты фюрера, это едва ли могло вылиться во что-то цивилизованное. И первый наглядный шаг к последующей катастрофе был сделан уже 28 апреля 1939 года, когда Германия в одностороннем порядке денонсировала все любвеобильные германо-польские договора в т. ч. о дружбе и ненападении.

Ещё ранее, в марте, британская разведка уже получила абсолютно достоверную информацию прямо из немецкого генштаба о том, что в случае провала переговоров с поляками, Гитлер имеет твёрдое намерение атаковать Польшу – странно, что англичане как-то забыли известить об этом поляков… Возможно, какой-то подобной информацией располагал и Сталин, предлагавший союзникам заключить антигерманский пакт, включавший такой весомый аргумент как 120 дивизий РККА при 9500 танках и 5500 самолётах.

Поскольку антигерманский пакт с союзниками предполагал возможность военных действий против Германии, что с одной стороны потребует всех сил и всего напряжения государства, а с другой, совершенно не требует создания океанского флота, думается, вполне уместным дополнением к этой политике могло бы стать сворачивание всех работ над линкорами и линейными крейсерами и всемерное форсирование перевооружения армии на новое поколения артиллерии, танков, самолётов, систем ПВО и проч. не исключая, впрочем, достройку ударными темпами боевых кораблей, находящихся в достаточно высокой степени готовности.

Но, союзники в лице Чемберлена откровенно педалили все наши предложения. Поляки вели себя так, словно к востоку от Польши расстилался Тихий океан, а смешные британские гарантии воспринимали чудодейственнее божественных. Естественно, заступаться за ведущих себя как последние кретины поляков Сталин не пожелал и предусмотрительно выторговал себе право забрать у них то, что они заполучили в 20-ом посредством грубой силы. Началась война, которая наверняка по представлениям И.В. должна была быть долгой, кровавой и изнурительной как «Империалистическая». Гадать на какой её исход в конечном итоге ставил Сталин, по-прежнему вкладывая гигантские ресурсы в строительство линкоров, точнее большого океанского флота (хотя и тут не обошлось без коррекций), я не рискну – поскольку трактовать данный факт можно с диаметрально противоположных позиций.

Теперь, попробуем сложить два «сталинских», как тогда любили говорить фактора: 1. Чёткое понимание, что войны с Гитлером рано или поздно не избежать; 2. Перспектива войны с Германией, после подписания советско-германского договора и начала войны Германии с союзниками (шансы которых на победу без Восточного фронта, весьма призрачные), теперь откладывается вплоть до разгрома Франции и краха Британской империи, застолбить за СССР хоть некоторые обломки которой и был, скорее всего, обязан океанский флот СССР (это предположение я излагаю исключительно применительно к данной АИ!).

А вот теперь, сделаем уже реальный вираж в сторону этой самой альтернативы. И что мы получаем? Мы получаем убеждённость вождя в необходимости всемерного укрепления РККА, в т. ч. и за счёт тех промышленных ресурсов, что в РИ затрачивались на корабли линейного флота. Столь же очевидную (для Сталина) потребность в сильных кораблях «на всякий, вполне конкретный случай» удовлетворяем другим, значительно менее напрягающим промышленность путём. Каким?

Ну, сначала разберёмся, что же нам собственно нужно. Морскую силу в то время на морях-окиянах утверждали своим ГК и бронёй линкоры. Нам их строить в 39-ом, когда мировая война уже началась, поздно, ну или слишком рискованно. В РИ СССР их строил, в АИ не будет. Наиболее универсальные перворанговые корабли того времени – крейсера, АИ СССР тоже строит (точнее достраивает крейсера пр. 26 бис). Но вот беда – флотов у нас много, а крейсеров мало (в т. ч. строящихся), причём тяжёлые в производстве так и не освоены. Да и какой смысл так поздно начинать возиться с этими самыми тяжёлыми крейсерами, если ресурсов и времени на их разработку надо потратить уйму, постройка первой же серии займёт годы, оторвёт от страны огромный кусок ресурсов, а на выходе будет пшик в виде ничтожного по сравнению с главными игроками на каждом конкретном ТВД количества и, скорее всего, уступающего им же качества.

Поэтому, предлагается такой вариант: все ресурсы, что прежде расходовались на «Советские Союзы» и «Кронштадты» (ввод которых в строй по последней предвоенной корректировке откладывался аж до 45-го года) будут брошены на удовлетворение первейших потребностей РККА, а на роль сталинских океанских волков (или лучше исходя из габаритов, «красных слонов»), мы назначим такие корабли, которые смогут крейсерствовать в одиночку, истребляя лёгкие и тяжёлые «договорные» крейсера и легко уходить от линкоров и линейных крейсеров противника, будучи при этом дешевле их. То есть, именно то, что было задумано в РИ ещё в 1937 году.

Тем более что пример находящихся практически в том же положении немцев перед глазами. Они строили рейдеры. Сильные. И каждый следующий был сильнее предыдущего. Сперва, «для разминки», совсем убогие лёгкие «К». Потом, «карманные» линкоры. Не в силах тягаться по количеству, они предпочли количеству качество. И следующими в линейке рейдеров уже были «почти» линкоры «Шарнхорст» с «Гнейзенау». Аапофигеем же рейдерства по-немецки стала пара суперлинкоров «Бисмарк» — «Тирпиц».

На тех монстрюков мы, разумеется, замахиваться не будем – для начала, нам и рейдеры образца 37 г. более чем и уместны и достаточны. И главное – у этих кораблей, шансов на благополучную достройку гораздо больше чем у «Советских Союзов» и «Кронштадтов».

Именно поэтому в октябре 1938-го года (когда проект истребителя полностью отработан, а война в Европе стала уже неизбежной) на стапеле Балтийского завода произойдёт перезакладка – то, что за почти три месяца успели наваять под «Советский Союз» будет разобрано и на том же стапеле, начнётся строительство тяжёлого крейсера истребителя крейсеров. В Николаеве, почти параллельно, в конце того же октября 38-го, вместо линкора «Советская Украина», будет заложен второй «истребитель». Соответственно все силы разработчиков артиллерии и прочих корабельных систем будут сосредоточены исключительно на этом проекте.

Более того, учитывая с каждым днём ухудшающуюся обстановку в мире, от закладки других больших кораблей мы полностью отказываемся, сосредотачивая все силы судостроя на уже заложенных.

Так же в режим «жёсткой экономии» переводим и строительство лёгких крейсеров. «Двадцатьшестые» достраиваем ударными темпами. А вот закладка аж семи новых КРЛ типа «Чапаев» пр. 68 отменяется и в 1939-ом, вместо каждого из пяти заложенных в этом году КРЛ, будут заложены по два эсминца нового пр. 30.

Тут необходимо сделать некоторое пояснение. В РИ до начала войны этих самых новейших эсминцев пр. 30 успели заложить аж 28 единиц. Но, дело в том, что закладывали их (а разработка проекта была завершена в 39-ом), слишком поздно по причине банальной нехватки мощностей и ресурсов. Стапеля были заняты достраивающимися эсминцами пр. 7У, и много ресурсов затрачивалась на корабли линейного флота. В конце-концов, как и предлагал Кузнецов ещё в РИ 39-ом, но уже гораздо позже, вместо ЛК «Советская Белоруссия» на сборке которого был выявлен массовый брак, решили строить 4 эсминца пр. 30. Но, «поезд ушёл» и до, и во время войны, достроить и ввести в строй удалось лишь ОДИН эсминец пр. 30.

Если мы не насилуем промышленность линкорами и громадными линейными крейсерами, а вместо пяти «Чапаевых» заложим 10 новейших эсминцев, причём раньше чем это было сделано в РИ, страна от этого только выиграет. И не мало. Эсминцы – это то, в чём наш флот был чертовски заинтересован в ВОВ (в годы войны было потеряно 34 эсминца).

На перспективу же, озадачим проектантов (кто не будет задействован в других, более важных программах), проработкой большого бронированного лидера с обширным радиусом действия, вооружением в виде 4 башен со спарками 130 мм пушек уже в универсальном исполнении, мощными ПВО и ПЛО, в качестве разведчиков и кораблей поддержки для наших «истребителей» (может быть о таком корабле я сделаю отдельную статью).

Что же касается собственно «крейсеров истребителей крейсеров», то с октября 1938-го по июнь 1941-го, их строительство будет вестись в нормальном темпе – без штурмовщины и тех РИ задержек, что были вызваны, прежде всего, явным перенапряжением промышленности, надрывающейся под бременем «Программы большого морского судостроения».

Промышленность к тому времени будет иметь уже хороший опыт строительства крейсеров, все подрядчики давно войдут в нужный ритм, а концентрация усилий позволит (я надеюсь) спустить крейсера на воду во второй половине 40-го.

Фантастически стремительный разгром Франции (май-июнь 40-го) заставит наших вождей задуматься о прискорбном факте – по сути, мы теперь остались единственной достойной целью для Вермахта на континенте. Это послужит поводом к отправке (на всякий случай) кораблей на достройку на Белое море сразу, как только они буду поставлены «на ход» (где-то весной 41-го – раньше просто бессмысленно, поскольку ото льда Архангельский порт освобождается не ранее начала мая). В условиях продолжающейся войны это будет та ещё по сложности операция!

При помощи заинтересованных в защите своих транспортов союзников, РККФ введёт оба крейсера в строй уже в 1942-ом.

Впрочем, даже если крейсера достраивать там же где их и строили (в Ленинграде и Николаеве), степень готовности к началу войны вполне позволяет не допустить их захвата немцами и завершить все достроечные работы в Ленинграде после снятия блокады (если до неё дело дойдёт), а в Поти и того раньше.

ТТХ крейсеров «истребителей крейсеров».

| «истребитель» АИ (пр. 69 – 42 г.) | «истребитель» РИ (пр.69 – 37 г.) | «Кронштадт» РИ (пр. 69 – 39 г.) |

Размерения (м) | 230х26.5х8.4 | 232х26.6х8.4 | 230х29х8.7 |

Водоизм. (т) | 25 000 | 24 800 | 35 250 |

СУ (л.с.) | 165 000 | ? | 201 000 |

Скорость макс. (уз.) | 34 | 33.3 | 33 |

Дальность (миль) | 8 000 (18) | 8 000 (18) | 8 300 (18) |

Броня (мм): Главный пояс Верхний пояс Траверсы Палуба ПТП Рубка Башни ГК Барбеты |

150 30 150 80 + 20 40 200 200 150 |

140 ? ? 80 + 20 ? ? ? ? |

230 35 150 90+30 45 210 330 210 |

Вооружение ГК ВП ДПВО БПВО

ТА Сам/кат |

9 (3х3) 254/54 8 (4х2) 130/55 8 (8х1) 100/60 26 (13х2) 37/67 16 (16х1) 12.7 6 (2х3) 533 2/1 |

9 (3х3) 254/54 8 (4х2) 130/55 8 (8х1) 100/60 16 (16х1) 37/67 ? 6 (2х3) 33 2/1 |

9 (3х3) 305/54 8 (4х2) 152/52 8 (4х2) 100/60 28 () 37/67 16 () 12.7 – 2/1 |

Пояснения к таблице.

СУ: (ТЗА и ПК) того же типа, что разрабатывались для КРЛ типа «Чапаев» пр. 68. Для получения необходимой мощности СУ, использована трёхвальная схема – соответственно три ТЗА суммарной мощностью 165 тыс. л. с. и необходимое количество котлов (на два больше чем у «Чапаевых»).

Броня: в РИ считали достаточным иметь 140 мм бронепояс. Мне почему-то (наверное, на примере «Зары», броня которой должна была обеспечивать аналогичный уровень защиты), захотелось увеличить её толщину до 150 мм – как у тех же «Зар».

ПТЗ: поскольку ширины корпуса для создания классической ПТЗ американского типа явно не хватает, это будет нечто среднее между той самой классической (правда с гораздо меньшей шириной между внешней обшивкой корпуса и ПТП) и конструктивной защитой частым делением на изолированные отсеки как на наших КРЛ.

Вооружение: поскольку вполне вероятно, что двухорудийные 100 мм установки дальней ПВО «до ума» довести не успеют, а с началом войны работы вообще могут быть заморожены (как в РИ), корабли вооружаются одноорудийными зенитками, которые в той же РИ были до войны уже полностью отработаны и которые собирались начать серийно выпускать с августа 41-го (не путать с теми установками, что стояли на наших РИ крейсерах – те были ещё совершенно сырые, имели лишь ручное наведение и годились лишь для заградительного огня).

Прочие артсистемы вполне могли быть доведены до серийного выпуска ещё до начала ВОВ (в РИ разработка закончена ещё в 1940-ом).

Что касается трёхорудийных 254 мм башен ГК (и орудий для них), то начав работу над ними в 1938-ом, и не распыляя сил на разработку 406 и 152 мм артустановок, вполне можно было успеть обеспечить главным калибром два крейсера до начала войны.

Нет сомнений, что на каком бы ТВД не оказались в итоге наши «истребители», им нашлось бы применение (особенно на Севере, учитывая, что их ввод в строй совпал бы с наиболее тяжёлым в плане северных ленд-лизовских поставок 42-м годом).