Корабли береговой обороны: концепция

Тема "о классификациях и классификаторах" коллеги Aley

https://alternathistory.ru/o-klassifikatsiyah-i-klassifikatorakh

Спровоцировала весьма… интенсивное обсуждение между ним и Сагаре.

Но с моей точки зрения, ни одна из сторон… дискуссии, не охватывает картину в целом. И коллега Aley и коллега Сагаре рассматривают только отдельные аспекты с разной трактовкой. Поэтому я решил создать эту тему:

Для начала, немного о самой концепции "кораблей береговой обороны":

Если мы хотим повысить те или иные характеристики корабля на текущем уровне технологии, то у нас есть два пути:

1) Увеличить размеры корабля. Этот путь имеет тот очевидный недостаток, что вместе с размерами увеличивается и стоимость (и значительно — ибо если корабль превышает по размерам наличную инфраструктуру, то нас ждут значительные расходы по перестройке доков).

2) Пожертвовать одними характеристиками ради увеличения других. Т.е. мы сознательно занижаем одни характеристики, чтобы другие удерживались на нужном нам уровне без увеличения размеров и стоимости. Например, мы можем пожертвовать броневой защитой и/или вооружением — и получить броненосец 2-го ранга, менее защищенный/вооруженный, чем перворанговые корабли, но при этом полностью мореходный и скоростной. Или же — мы можем пожертвовать мореходностью чтобы уместить в ограниченное водоизмещение больше оружия и брони. Полученный корабль вряд ли будет способен сражаться в открытом море, но в спокойных прибрежных водах не уступит и значительно более крупному врагу.

Именно второй путь и породил броненосец береговой обороны. Собственно, сам термин "броненосец береговой обороны", являлся скорее данью внутриполитической традиции — военным всегда легче получить средства от правительства на "оборонительные" программы. Правильнее было бы называть такие корабли "броненосцами берегового действия" или "броненосцами берегового оперирования", так как их функции обороной не ограничивались.

Ранняя эра

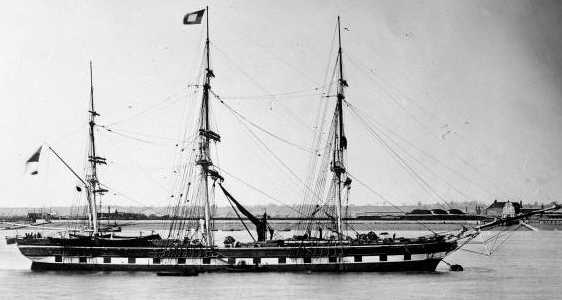

Концепция кораблей береговой обороны, собственно, зародилась еще до броненосной эры. Первыми в этой области были англичане. В 1840-ых годах, четыре старых 74-пушечных линейныйх корабля типа "Венджер" — "Бленхейм", "Аякс", "Хуг" и "Эдинбург" — были переоснащены в так называемые блокшипы.

Построенные в 1806-1810 годах, эти корабли были стандартными 74-пушечными двухдечными парусными линейными кораблями наполеоновской эпохи. В 1847 году, они были перестроены радикально: верхняя орудийная палуба была срезана, установлен винтовой привод от маломощной паровой машины, а количество орудий на оставшейся нижней орудийной палубе — увеличили до 60.

Результатом стали низкобортные, медлительные, но очень тяжело вооруженные винтовые корабли с облегченным парусным вооружением. В открытом море, они были откровенно малополезны: мало-мальски значительные волны захлестывали низко расположенные пушечные порты единственной орудийной палубы, а парусная оснастка в шторм была для них просто опасна. Но в спокойных прибрежных водах, эти маленькие "блокшипы" были смертельно опасными противниками: низкий силуэт затруднял попадания в них, меньшая осадка позволяла оперировать на мелководьях, а паровая машина давала свободу маневра, позволявшую эскадре блокшипов легко разгромить эскадру парусных линейных кораблей, попросту заходя последним с носа или с кормы. Англичане считали, что подобный "береговой флот" может надежно и ДЕШЕВО прикрывать берега Великобритании, высвобождая "настоящие", мореходные винтовые линкоры для наступательных операций.

Реальность, правда, сложилась несколько не так как раздумывалось: в 1854 году, в связи с общим дефицитом винтовых линейных кораблей, англичанам пришлось включать блокшипы в состав эскадр, действовавших на Балтике и Черном Море. В случае столкновения в открытом море, блокшипам пришлось бы туго. Но, так как в результате действовать британским кораблям пришлось либо в спокойных водах Финского и Рижского заливов, либо у берегов Севастополя, малая мореходность блокшипов не могла быть эффективно использована против них. А вот их высокая огневая мощь и хорошая маневренность были убедительным аргументом для парусного русского линейного флота не рисковать покидать свои базы. Англичане сочли применение блокшипов в качестве флота "берегового оперирования" настолько успешным (в соотношении, понятное дело, цены к качеству), что в 1850-ых переоснастили по аналогичной конструкции еще пять линейных кораблей.

Но как раз в это время, произошла еще одна, более значительная революция — появление брони. И привычный, незыблемый веками мир деревянных кораблей рухнул в одночасье. Быстроходные паровые корабли, бомбические нарезные орудия и броневые плиты, необходимые для защиты от последних, подписали приговор всей традиционной морской стратегии и тактике, как и всему традиционному кораблестроению.

Эпоха брони

Собственно, то, что первыми броненосными кораблями стали именно корабли "берегового оперирования" было не более чем результатом случайности. Попросту говоря, стратегическая ситуация Крымской Войны требовала не столько сражений в открытом море, сколько эффективных действий против береговых укреплений, вооруженных тяжелой бомбической артиллерией. Поэтому крупные, дорогие и медленно стоящиеся мореходные броненосцы могли "подождать" — военная обстановка требовала кораблей для прибрежного действия, мелко сидящих (чтобы эффективно маневрировать на мелководьях), низкобортных и самое главное — строящихся быстро.

Французские броненосные батареи были типичными кораблями "берегового действия". Сражаться в открытом море они не могли (хотя, как показала практика их английских собратьев — вполне могли при необходимости совершать дальние морские переходы). Но у берегов, в спокойных водах, они были весьма и весьма эффективны, что наглядно доказало падение Кинбурна.

——

Переходя к ставшему причиной самых ожесточенных споров вопросу о "Мониторе" и "Вирджинии". ОБА этих корабля были, безусловно, "кораблями основного класса" — ибо вполне могли сражаться если и не на равных, то в сопоставимых условиях с ранними океанскими броненосцами. ОБА они, в то же время, являлись "кораблями берегового действия", ибо если "Монитор" был по крайней мере теоретически способен к океанским переходам (как доказал уже после переход из Нью-Йорка в Санкт-Петербург двухбашенного американского монитора "Миантономо"), то сражаться в открытом море он не смог бы даже под страхом смертной казни. "Вирджиния" же вообще не была даже в теории приспособлена к океанским переходам, и соответственно, не могла сражаться за пределами береговых вод.

Это не отменяет того факта, что ОБА этих маленьких корабля были "линкорами" — в том плане, что они были кораблями основного класса, способными на равных вести бой с другими кораблями основного класса. Да, они могли это делать только у берегов — что было платой за их малые размеры и низкую стоимость. Но делать это они безусловно могли, причем в случае с "Монитором" — даже в выигрышной позиции, так как малая осадка, низкий силуэт и вращающаяся башня с очень тяжелыми орудиями позволяли ему в прибрежных водах попросту диктовать условия боя океанским броненосцам (что, собственно, и произошло в бою с "Вирджинией", которая, будучи переделкой океанского корабля, с огромным трудом маневрировала среди отмелей).

Специфическая ситуация гражданской войны в Америке, опять-таки, требовала в первую очередь строительства флота "берегового действия". У северян причины были точно те же, что и у союзников в Крымскую: их океанский довоенный флот уверенно владел морем, и в первую очередь требовались корабли, способные вести бои в прибрежных водах — причем требовались БЫСТРО и МНОГО. Южане имели потребность в океанских броненосцах, но при их практически отсутствующей кораблестроительной промышленности они не могли построить таковые в мало-мальски разумные сроки. Пришлось ограничиваться тем, что можно было соорудить быстро и дешево, и при этом было бы способно вести бой с кораблями северян на равных — т.е. жертвовать мореходностью ради вмещения в ограниченные размеры мощного вооружения и бронирования.

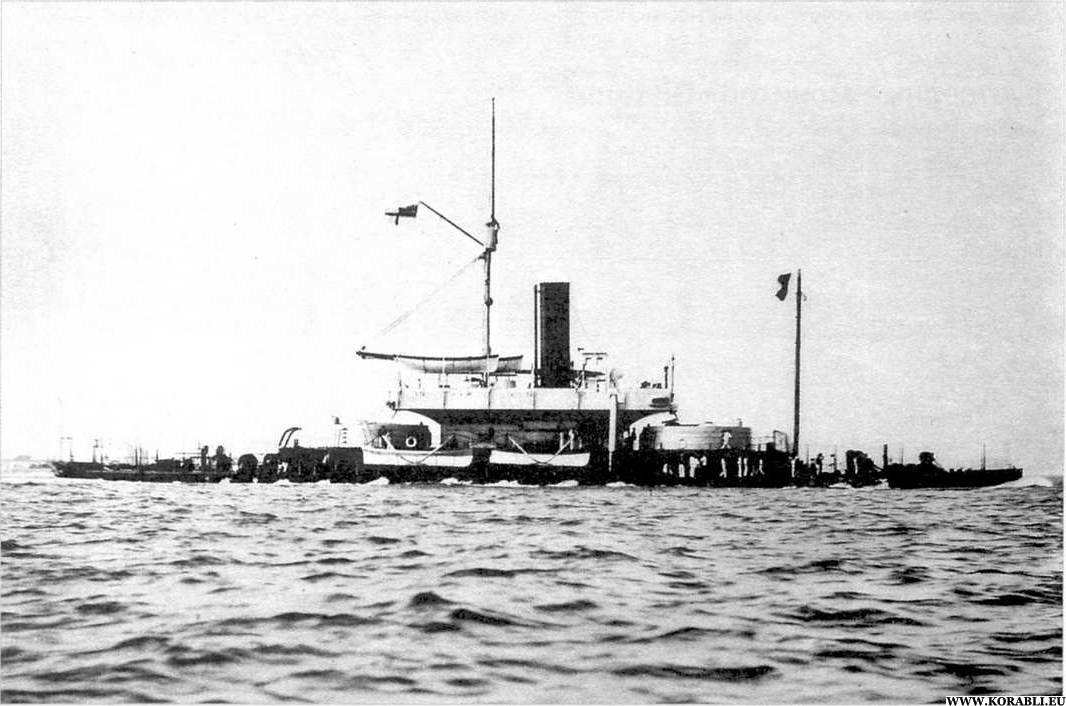

По ту сторону Атлантики, в Европе, развитие кораблей берегового действия выделило отдельную субкатегорию: корабли обороны портов. К этому классу относились, например, британские брустверные мониторы класса "Циклоп" и "Церберус"

Основная концепция этих кораблей проистекала из общего кризиса артиллерии того времени. Пушки 1860-ых попросту не могли пробивать тогдашнюю броню иначе как с очень небольших дистанций. Это означало, что традиционные береговые укрепления в значительной степени утратили свою эффективность: вражеский броненосец мог прорваться в порт, попросту удерживая безопасную дистанцию от защищающих фарваттер батарей. Следовательно, охраняющие порт батареи должны были быть мобильными, способными самостоятельно приблизиться к атакующему противнику и обстрелять его с малой дистанции.

Корабли "портового действия" в принципе отличались от кораблей "берегового действия" исключительно сформулированным назначением — ну и иногда, еще более заниженными требованиями к мореходности и автономности. По мере развития военно-морской техники, место "броненосцев портовой охраны" заняли всевозможные броненосные тараны, канонерские лодки с крупнокалиберными пушками и миноносцы, и класс, кратковременно ответвившись от общей линии "броненосцев берегового действия" снова с ней слился.

Развитие сил береговой обороны было всеобщей тенденцией, хотя причины к таковому были разные:

— Великобритания — стремилась за счет "дешевых" кораблей береговой обороны создать эффективный "домашний флот", способный высвободить мореходные броненосцы для наступательных действий.

— Франция — стремилась сократить разрыв в числе кораблей с Великобританией, за счет создания немореходных единиц, способных взаимодействовать с океанскими броненосцами французского флота в Ла-Манше и Средиземном Море.

— Россия — стремилась создать флот, который при сравнительно небольшой стоимости, мог бы на равных сражаться с эскадрой мореходных броненосцев, пытающихся напасть на Финский или Рижский залив; в дальнейшем, доктрина береговых сил России приблизилась к британской.

Расцвет и закат

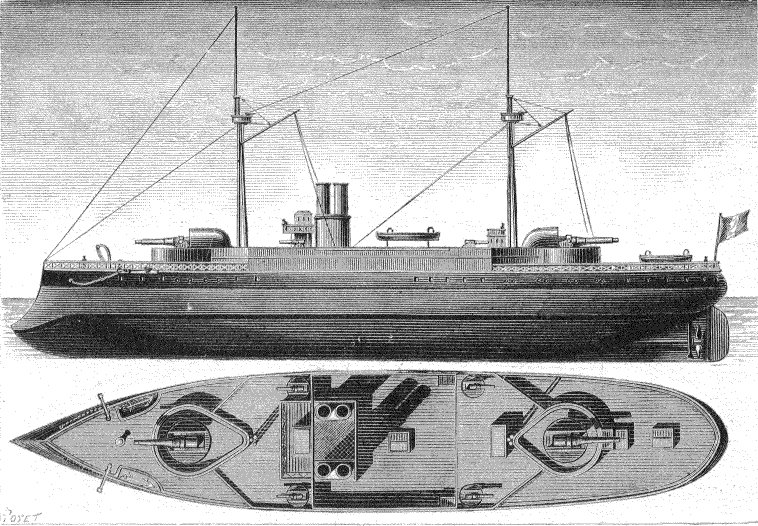

В 1880-ых, доктрина броненосцев берегового действия переживала свой пик развития. Особенно показательными в этой сфере были французы, с их броненосцами класса "Террибле".

Созданные для действий на Балтике, эти 7530-тонные корабли были:

— Низкобортными и маломореходными.

— Скоростными (14,5 узлов).

— Невероятно тяжело вооруженными (два 419-миллиметровых 22-калиберных нарезных орудия)

— Отлично защищенными (полный пояс в 510 миллиметров толщиной в центре, и 300 миллиметров в оконечностях)

Определение классовой принадлежности этих кораблей стало настоящей мукой для специалистов. Их относили и к броненосцам 2-го ранга, и к броненосцам береговой обороны, и даже к эскадренным броненосцам…

Главным было то, что эти не слишком большие корабли были королями замкнутых бассеинов. У берегов, где их низкий надводный борт не играл особой роли, они могли на равных сцепиться с такими огромными противниками как британский "Инфлексибл" и итальянский "Дуилио".

И в то же самое время, эти корабли были логической точкой в развитии кораблей береговой обороны. Причина была в том, что их водоизмещение — 7530 тонн — уже недостаточно уступало "настоящим", океанским броненосцам, чтобы сделать "корабли берегового действия" существенно дешевле. Невозможность же действовать в океане превращалась уже в проблему — ибо в 1880-ых, все ведущие державы обзавелись значительными колониальными владениями, которые надо было в случае войны защищать.

Развитие в 1880-ых годах миноносцев и торпедного оружия привело к тому, что крупные броненосные корабли постепенно начали "вытесняться" все дальше в океан. Ближние блокадные операции и "береговая война" уходили в прошлое. Основные блокадные, контрблокандые операции, перехват флотов, пытающихся атаковать колониальные владения — все это постепенно удалялось в открытое море, где маломореходные корабли были почти бесполезны.

Закат

Приблизительно с 1890-ых начался закат класса броненосцев береговой обороны. Причина была в общем-то проста: исключая ситуации, когда ББО технологически превосходили потенциального противника (как, например, французские броненосцы класса "Жеммап" и "Бувинье" за счет первенства Франции в развитии тяжелых орудий, оставались на равных с британскими океанскими кораблями), они уже не могли оставаться И дешевыми И адекватно защищенными и вооруженными. Процентный вес брони и артиллерии на кораблях 1890-ых существенно возрос: чтобы оставаться "в одной лиге" с новейшими 11000-15000 тонными эскадренными броненосцами, "корабли берегового действия" должны были иметь сами водоизмещение в 8000-10000 тонн, что уже делало их отнюдь не дешевыми.

Фактически, развитие классического броненосца береговой обороны — как корабля ОСНОВНОГО КЛАССА, жертвующего мореходностью ради более эффективного вооружения и защиты — завершили американцы, с их изоляционистским бзиком. Конгресс, хотя и дал согласие на создание "нового флота" — ибо ситуация, когда самыми сильными броненосцами в Западном Полушарии обладала Бразилия, была уже просто нетерпимой — все же опасался втягивания Соединенных Штатов в европейские колониальные разборки, и поэтому стремился ограничить прыть адмиралов.

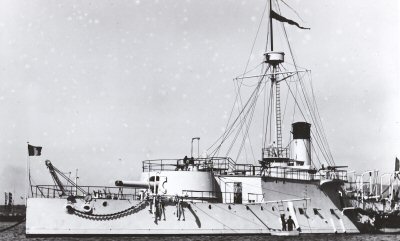

В 1890-ых американцы ввели в строй две последних классических серии броненосцев береговой обороны — три типа "Индиана" и два типа "Кирсейдж"

Низкобортные, чрезвычайно тяжело вооруженные и бронированные, эти корабли были последними в мире классическими "броненосцами берегового действия". В открытом море от них было откровенно мало толку, из-за захлестывания волнами низко расположенных орудий. Но у берегов, в спокойных водах, их могучие 330-миллиметровые орудия и Гарвеевская броня смотрелись впечатляюще (по крайней мере на бумаге, ибо реальное качество американских тяжелых орудий того времени соответствовало от силы 1880-ым а никак не концу 19 — началу 20 века).

Но у этих кораблей был главный недостаток. Размеры. При водоизмещении в 9000-10000 тонн, весьма дорогом вооружении и бронировании, они никак не могли получиться "маленькими и дешевыми". Т.е. главное преимущество кораблей берегового действия — низкая цена — было в общем-то полностью утрачено. По размерам эти корабли практически не уступали "нормальным" эскадренным броненосцам, а искусственно заниженная мореходность в итоге не дала никаких преимуществ.

В 1870-1890-ых, США обзавелись множеством заокеанских владений, включая Аляску, Гавайи и Филиппины. Для их обороны, "береговой флот" был явно и абсолютно бесполезен. Конгресс, прикинув расходы, пришел к выводу, что гораздо проще и дешевле строить океанские корабли, способные сражаться в открытом море и защищать американские заморские владения, чем пытаться делить бюджет между кораблями береговой обороны и океанскими. На этом завершилась история "кораблей берегового действия" основного класса — т.е. способных более-менее на равных сражаться с современными им океанскими кораблями.

Броненосцы береговой обороны продолжили существование — но в виде уже не кораблей основного класса, а, скорее, сильно раскормленных броненосных канонерок, вроде французских "Ашерон", или урезаной мореходности крейсеров.

НИ ОДИН из броненосцев береговой обороны, построенных в 20-м веке "броненосцев береговой обороны" не годился для боя с современными ему линкорами. Они НЕ ЯВЛЯЛИСЬ более кораблями основного класса, они являлись исключительно "средствами портовой обороны", кораблями, задачей которых было служить плавучими артиллерийскими батареями при обороне береговой линии от набегов легких сил, поддерживаемых крейсерами. Линия "флота берегового действия" их не включала.

Почтенные коллеги! Эта статья — результат моих «измышлизмов» после очень интереного обсуждения различных вариантов структурных изменений в РККА с почтенным коллегой ALL2, за что я ему премного благодарен и в свою очередь, надеюсь увидеть когданить и его чрезвычайно интересные мысли, оформленные в отдельной статье.

С уважением, Ансар.

Спасибо, коллега! Страшно мне за это браться. Подкинуть чего-то могу, но общий уровень, боюсь, не тот.

Альтернатива хорошая.

Вообще-то теорией «Глубокой наступательной операции» предусматривались действия на глубину до 400 км (отсюда, например, требования к дальности полета истребителей и штурмовиков в 1000 км — чтобы поддерживать свои войска на всю глубину прорыва).

А лишить армию подвижных соединений стратегического уровня? Лучшего подарка Гитлеру и сделать нельзя. Очень схожая организация танковых войск была в армии Франции. Хорошо известно, чем это закончилось.

В нашем случае это закончится взятием Москвы в 41-м и выходом на линию Архангельск-Астрахань в 42-м.

В этой альтернативе Гитлер воюет на два фронта с мая-июня 1940 года. Ему не до Астрахани. И до 41-го надо ещё дожить.

вы акт приёмки Наркомата обороны Тимошенко у Ворошилова не читали, прежде чем о нападениях на Германию в мае 1940-го писать?

Зачем?)

Почтенный коллега, чтоб что-то поанировать на глубину «до 400 км», надо сперва решить проблему на глубине 25-35 км:) А с этим были большие проблемы.

К что же общего вы нашли общего с французской системой? У них было 3 танковые дивизии, а у АИ РККА только к лету 40-го 30 дивизий близких по ударной мощи немецким танковым обр. 41 года. Да ещё 20 бронекавалерийских. Столько даже РИ СССР в 40-ом не имел. А после Польши и западаной кампании, автоматом снимаются все ограничения на создание механизированных соендинений. Читайте внимательнее.

В общем, Вы сильно не правы. Либо читали невнимательно, либо ошибаетесь в оценке.

Наличие или отсутствие проблем прорыва фронта никак не мешает планировать развитие прорыва в оперативную глубину. Тем более, в середине и даже конце 30-х об этих проблемах могли только гипотетически предполагать.

Общее с французами — система подчинения танкистов пехоте.

Поймите, может быть хоть 50, хоть 100 мощных танковых дивизий, но они будут разбросаны между пехотными корпусами и армиями. И командующий армией не бросит «свои» танки на помощь соседу, потому что ему необходимо решать свои задачи. Даже если захочет, наверняка ему придется сначала собрать танковые дивизии, раздерганные побатальонно и поротно между пехотными подразделениями. С таким же успехом их можно перебрасывать с Луны.

В РККА в 1941 году авиадивизии находились в подчинении командования армий. Что из этого вышло? Пока одна авиадивизия истекала кровью на острие немецкого удара, вторая просиживала на спокойном участке фронта. А потом приходило ее время, но разбитый сосед уже ничем не мог помочь. Так и били по частям формально более многочисленные ВВС.

В танками еще хуже получится, самолет может пролететь 100 километров минут за 10-15, танку надо несколько часов только на марш. В общем, получится как во Франции.

Почтенный коллега! «Наличие или отсутствие проблем прорыва фронта никак не мешает планировать развитие прорыва в оперативную глубину.» Верно! Планировать — можно всё что угодно:) Хоть прорыв к Ла Маншу к исходу третьей недели:) «Общее с французами — система подчинения танкистов пехоте.» Где? В корпусе, танковый полк — это «противотанковый резерв». Где тут подчинение пехоте? В мотострелковой/механизированной дивизии, и количество танков и структура самой дивизии — практически аналог немецким танковым обр. 41 года. Что вы там себе придумываете совершенно непонятно. «…но они будут разбросаны между пехотными корпусами и армиями…» И? До формирования танковых армий в СССР так оно и было. Мы даже имевшиеся в 41-ом мехкорпуса использовать как корпуса не могли — командармы, которым они подчинялись, предпочитали использовать их в качестве отдельных дивизий для затыкания дыр в обороне. «И командующий армией не бросит «свои» танки на помощь соседу, потому что ему необходимо решать свои задачи.» Это естственно, но как вы рассчитываете что-то изменить? Как Жуков своей идиотской директивой №3? Выдернув из полностью втянутых в бои армий раздёрганные на отдельные дивизии мехкорпуса ради той дурацкой директивы, чтоб сжечь их тупо, а те армии потом, без поддержки механированных резервов, просто посыпались. Ещё раз — все кивки в сторону Франции неуместны, поскольку притянуты за… Подробнее »

Тот же наступ на грабли, что и в РеИ. Опять пехота не своя, что в советских условиях будет означать : танки пехоту не нашли и наоборот; танкам приказ поступил, пехоте нет или поступил в разное разное время; пехота за танками не пошла; артиллерия ХЗ где или у неё приказа нет на поддержку чужих танков и т.д. и т.п.

Единственный вариант, это создание аналогов мехбригад 43-44гг..

Назвать их можно как угодно, МСД или механизированные дивизии, главное не иметь отдельных танковых частей. Основная единица, — это механизированный полк, в составе трёх мотострелковых батальонов и одного танкового, с батальонной и полковой артиллерией.

Кол-во мехдивизий, в соответствии с кол-ом танков.

Возможно, надо иметь мехдивизии прорыва, с танками Т-28. В любом случае, танки только со своей пехотой и артиллерией.

Как раз и пехота и танки и артиллерия в мотострелковых/механизированных/бронекавалерийских дивизиях «в доску» свои!

Мехдивизии (прорыва-не прорыва — без разницы, формации 40-41 г.г. уже будут вооружаться Т-34.

Танки имеет смысл применять есле их в бою очень мало, или очень много. У вас получается средний вариант. Моторизованые дивизии привязаны к корпусам, основная масса танков привязана к моторизированым дивизиям. Не лутшее сочетание

И в чём проблема? У нас есть механизированные (по сути) дивизии, которые поддерживают стрелковые.

Без этой поддержки, в РИ 1941 году, наши стрелковые дивизии просто сыпались. А там, где такая поддержка была — они держались.

Проблема всё в том же, — танки в отдельном полку, — это уровень взаимодействия 43-44гг.

Основной единицей должен быть МСП, с включенным в него ТБ. Только тогда взаимодействие будет обеспечено самой структурой. При этом, РВБ, может быть в дивизии.

Так это уже другая АИ:) Другой вариант структуры, со своими достоинствами и недостатками.

Но, альтернативить, так альтернативить! По большому! Автор выделил полторы тысячи шасси Т-26 на СУ-5 (1 и 2). Я думаю нужно ещё минимум столько же (если не больше) для БТР на этой базе (ТР-4-1), заправщиков (ТР-26Ц или ТЦ-26), сапёрных танков (СТ-26), подвозчика боеприпасов (ТР-26), зенитных СУ-6 (возможно некоторые с М-4) ну и танков наблюдательных пунктов (БСНП). От телетанков в зародыше отказываемся (их не больше нескольких десятков, но и то в плюс). Штумовые САУ АТ-1 возможно доводятся пусть и с недостатками, будут «штуги» на минималках…

Так я не против! Было бы где, когда и кому этим заниматься.

————————————————————

Редкостный бред с маразмом. Ансар вы либо врёте либо полный 0. То что вы описали как Теория глубокой операции на деле Теория глубокого боя.

Глубокий бой планировался как прорыв обороны противника (до ВОВ) на глубину 15-20 км, в ходе ВОВ сократили до 14-15 км. И ставили это как задачу первого дня.

Теория глубокой операции планировалась на глубину 350-400 км. С вводом в прорыв ТК/МК и высадкой десантов в глубине обороны противника. По времени не мение 20 дней.

Ваш маразм воплотили в жизнь французы и просрали страну мене чем за 2 недели. При этом немцы использовали ОДНУ ТГ. При Четырёх ТГ и вашей организации РККА И.В.Сталин застрелился бы уже в августе, а вермахт пил бы кофе на линии Архангельск-Астрахань в сентябре. И за что вы так СССР ненавидите?

«Маразм» — это тупо ничего не понять в тексте и писать такой вот глупый отзыв.

Этим предложением Вы тут же всю пользу поста обнули. Вы в чистом виде французский вариант предложили. И его переделка на что-то годное , тут надо понимать, что 5 танков во взводе — и 4-й батальон этим дело не ограничится. И создать какую-то структуру за год до войны «на опыте немцев…» — это будет что-то страшное.

Э-нет! Во-первых, никакого «французского варианта» тут нет изначально и от слова «совсем». Не было у французов 30 мотострелковых/механизированных дивизий и 20 бронекавалерийских дивизий.

И, если Вы извоили и прочитать до конца и потрудились вникнуть в смысл, то все изменения, которые возможно произойдут под влиянием успехов панцерваффе — лишь ДОПОЛНЕНИЕ к уже имеющейся и хорошо отработанной схеме — они ничего не ломают и не меняют, как это было в РИ, а лишь дополняют!

«Что-то страшное» — это когда писанное русским по белому недопонимают и недопонятые части допридумывают своими фантазиями.

Если Вам отвечать по Вашей логике, то скорей всего так: «У Триандафиллова нигде не сказано про мотострелковые и механизированные дивизии». Если их нет у него, то с какого перепуга они должны появиться? Будьте последовательными. Танкам в этом Вы отказали (в соединениях БТМВ) , но мотострелковые части получили Вашу визу. Это как? С точки зрения промышленности именно танковые корпуса (бригады) проще сделать, чем мотострелковые соединения. Дурацкие вопросы про автотранспорт и тягачи я не задаю. Попутно, то что написал Триандафиллов — это типа доклада Жукова в 1940 про такую же «глубокую операцию» . (Скорей ближе к предложениям генерала Романенко с его бредом армии из 3-5 мехкорпусов) Это я про чудовищное массирование сил. Давайте на этого стратега конца 20-х ссылок не приводить. Все им написанное в 1929 (про 26-й год вообще молчу) — это далекие от реальной ситуации измышления. Проживи он до времен танковых корпусов, то скорей всего и танковая армия у него была бы. Циолковский то же про покорение космоса в эти годы писал труды. И что с того? Прочли и забыли. А страшное в 1940 году неминуемо. Действия корпусов танковой группы немцев во Франции были бы скопированы (а что еще делать, если с этим воевать придется) . И мехкорпуса наши в… Подробнее »

Почтенный коллега! Проблема в том, что любую идею можно интерпретировать по своей воле ставя минус или плюс к каждому аспекту. Смотрите — вот есть теория Триандафилова. Есть танкопром, штампующий танки и соответственно АБТУ, которое те танки «аккумулирует» в механизированных подразделениях — мехбригадах. В них, у танков роль настолько ведущая, что пехота — средство сугубо вспомогательное и никакого взаимодействия на поле боя наладить невозможно. Большие учения 35-37 г.г. это отлично продемонстрировали — начались «репрессии». Ясно — нужен иной путь! Нужны части, более сбалансированные — те самые мотострелковые/механизированные дивизии! Это просто ЛОГИЧНО. В РИ это тоже понимали, но решение выбрали другое — формировать бригады непосредственной поддержки пехоты, что было ошибкой. Необязательной и очевидной — ведь в том же 39-ом начали формировать и моторизованные дивизии аналогичной структуры с тем что я предложил в качестве мотострелковых! Так где тут какое-то несоответствие? И, соответственно как раз напротив — крупные механизированные соединения, формировать придётся не из «кирпичиков» в виде бригад как это было в РИ до 39-го, а из таких же блоков — из дивизий — в 40-ом и как это было в РИ и как это будет в АИ! Вот только те «блоки-то», уже будут не новыми и рыхлями, с которыми ещё никто не усмеет… Подробнее »

Вы когда вместо корпусов образца 1934-1939 предлагаете мотострелковые дивизии 1937 года и называете это «прочными и отработанными» — что имеете ввиду? Наши первые 11 и 45 мехкорпуса делались как раз из стрелковых дивизий. Далее штаты менялись, как и номера корпусов. Кубики тасовали. Подвижность в итоге обеспечили, а управляемость не выросла. В СССР с его уровнем моторизации и связи — как моторизованное соединение не назови, то действовать (управляться) будет по-пехотному. 25 танковый корпус Яркина через несколько дней освободительного похода «встал колом», блокировав дороги остальным, та же участь ждала любую мотострелковую/моторизованную дивизию. Пока имеем: мехкорпуса обр 1934 года громоздки и трудноуправляемы корпуса 1936 мобильней, но трудноуправляемы корпуса в 1939 году по факту оказались трудноуправляемы и комиссия 21.11.1939 сначала изъяла из них стрелково-пулеметную бригаду (это так облегчили корпус), далее совсем расформировали. Приступили к созданию механизированных дивизий. Осталось уточнить — с какого перепуга эти механизированные дивизии (типа более сбалансированные) — окажутся сколько-нибудь управляемыми. Их ввели исключительно по опыту Польской компании (не нашей, а вермахта!). В 1937 году вермахт ничего не сделал и значит ориентироваться нам не на кого. И значит получится сбалансированным само по себе? Поясните мне — как может случиться, что танковый корпус 1936-1939 неуправляем, а механизированная дивизия «это то, что нужно»? От… Подробнее »

Кажется, логично. Танки не являются самостоятельным родом войск, значит, их и надо рассматривать как усиление при пехоте. Соответственно, организационные структуры (АБТУ и пр) также занимают подчиненное место место при инфантерии или кавалерии.

Но — не следует ли в дополнение к этому отказаться от РИ железа в лице БТ, Т-26, а также и Т-34? Так как эти модели оказались в СССР с подачи того же УММ, которое повелось на западную бронетанковую замануху.

Спасибо за отзыв. Но, каков «механизм» отказа и на что менять? Тем более при том цейтноте времени.

Ну, тут сразу два отдельных вопроса… Например — переманили из США несколько бесспорно талантливых инженеров, которые клепали ихние танчики. И/или нашли таковых у себя. Но, в любом случае — все делается на базе собственной разработки. Чужой опыт использовать можно, но школа — своя. Тут же появляются варианты на что менять. А что, разве на сайте не рисовали замену Т-26 и БТ? Надо нарисовать.

Это гораздо более сложная и РИСКОВАННАЯ альтернатива.

Это гораздо более сложная и РИСКОВАННАЯ альтернатива.

Конечно, это сложнее, чем купить чужой проект. И ошибки будут и риск, но зато появится свой опыт и в перспективе это большой плюс. Да и не факт, что альтернативные собственные разработки заместо В-6 окажутся хуже. Во всяком случае — обсуждабельно.

Согласен.

Ансар ваш слив засчитан. А для тех кому интересно поясню. На 10.05.1940 танков и сау у французов 4956, а у немцев 2909 в 1.5 раза меньше. Но все танки немцев сосредоточенны в ТД, ТК и ТГ. А у французов только 3 плохо сколоченные ТД, а 2/3 в ТБ и ТП, находящихся в подчинение комадироа СД, СК и армий. Оброзно немцы били танковым кулаком, а французы оборонялись расстопыриными пальцами. РККА оказалась в этом положении, только в ходе боёв, в июле -августе 1941. Именно поэтому у немцев получились грандиозные «котлы» осени 1941 г. Ансар перед ВОВ уничтожает танковые войска, нет МД и МК. А значит нет инструмента для борьбы с немецкими ТГ .

На западном ТВД, у РККА, было около 20 танковых армий(МК назывались), однако поражение было похлеще, чем у французов.

И уже летом 41-ого, от танковых армий(МК) отказались, — не в коня корм был. Одна из причин, — не было людей, способных правильно и грамотно управлять ТА.

Да. Наплодили плохо сколоченных соединений, перевели корм и людей.

Начнём перечислять ошибки.

На 22.06.41 от границы до Воронежа было 24 МК + 5 МК из Четинской обл.

Из них 1-8 МК начали фомирование 09.07.1940, 9 МК 01.12.1940, остальные 16 МК это 02-03. 1941. В этих 16 МК батальённые учения были заплонированны на август. Т.е. на 22.07.41 они были абсолютно не боеспособны.

1 МК — 919 л.т. и 69 — Т-28. 4,5,6 и 8 МК 800-1000+ новых и «старых» танков. 2 и 8 МК 500-600+ танков, а в 9 МК — 300 только л.т..

И где здесь 20 ТА. При этом даже в этих МК был некомплект грузовиков, тракторов и т.д.. Историю учите.

Ошибаетесь, танков для МК не было. Т-60/70 тысячями, не от хорошей жизни, выпускали. С ОШС ознакомтесь.

Да, а у финнов не то что МК, у них и танков то практически не было. И ничего, держали оборону 31/2 месяца.

Это к тому, что немецкие ТД , ТК и ТГ должны останавливать советские (мото)стрелковые дивизии с их ПТО. Вариант, предложенный в статье, возможно как раз и усилит их ПТО.

Ой, дурак….

Возникнет проблема техобслуживания. В мехкорпусах можно сосредоточить инфраструктуру техобслуживания, при размазывании танков размазаны будут и средства их обслуживания. При том, что гражданская инфраструктура тогда только создаётся. Боюсь, процент вышедших из строя по техническим причинам танков будет ещё выше реала.

Почтенный коллега, в мехкорпусах НЕ БЫЛО вообще никакой инфраструктуры техобслуживания. Даже никаких корпусных средств усиления не было.

Всё ТО было сосредоточено на уровне дивизий.

Были и механизированные бригады. Они как справлялись?

Никак не справлялись. Один из пунктов среди «впечатлений» Б. М. Шапошникова от т. н. «Больших манёвров» : «Техника повсеместно выходит из строя».