Кораблестроительные программы Российского флота в конце 70-х-начале 80-х годов XIX века Часть 2

В начале 1880-х годов в основном была завершена, разработанная к 1871 году согласно воззрениям Константина Николаевича, программа строительства полуброненосных фрегатов и клиперов, из которых должны были формироваться отряды для действий на торговых коммуникациях вероятных противников. Последний, восьмой клипер «Опричник» вступил в строй осенью 1880 года, в разгар Кульджинского кризиса. Тогда же на стапеле Нового Адмиралтейства началась сборка корпуса первого, а в феврале следующего года на Балтийском заводе – второго полуброненосного фрегата усовершенствованного типа «Минин», впоследствии получивших имена «Дмитрий Донской» и «Владимир Мономах».

Теперь можно было приступить и к строительству мореходных броненосцев, однако этому мешала не утихавшая борьба сторонников и противников «поповок». Симпатии генерал-адмирала к первым обрекали вторых на поражение, но их сопротивление заставило руководство ведомством предварительно испытать предложенную адмиралом А. А. Поповым новую конструкцию корпуса на заказанной в Англии императорской яхте «Ливадия». Уникальный заказ оказался весьма дорогостоящим, и образовавшийся перерасход с согласия Государственного Совета возместили из кредита, предназначавшегося на строительство фрегатов. [19] В результате министерству не хватило средств на текущие кораблестроительные и ремонтные работы. Пришлось внести дополнительные ассигнования в смету 1881 года. Когда же А. А. Пещуров передал ее государственному секретарю, а тот – контролирующим ведомствам, то они в очередной раз потребовали представить

«соображения о наилучшем типе для будущих наших боевых судов, с возможно точным указанием стоимости их и предстоящих Государственному казначейству в ближайшем будущем издержек на судостроение». [20]

Вдобавок Министерство финансов настаивало на таком распределении работ, чтобы они не вызвали увеличения ежегодных кредитов на эти цели.

Его позиция, несомненно, объясняется кадровыми переменами, произошедшими осенью 1880 года под влиянием М. Т. Лорис-Меликова. Будучи главой Верховной распорядительной комиссии, а затем министром внутренних дел, он старался провести на министерские посты своих ставленников, представителей либеральной бюрократии. Сперва генерал способствовал увольнению в отставку непопулярного министра народного просвещения, графа Д. А. Толстого, затем министра финансов С.А. Грейга, на смену которому в октябре пришел председатель Департамента экономии Государственного Совета А. А. Абаза. Незадолго перед тем товарищем министра финансов назначили бывшего ректора Киевского университета, профессора-экономиста Н. Х. Бунге, разработавшего по поручению Александра II программу дальнейшей экономической политики, направленную на преодоление бюджетного дефицита. Среди предложенных им мер, разумеется, фигурировало и сокращение расходов по всем ведомствам. [21] В связи с этим вполне уместным становилось требование строгого их планирования.

Однако Морское министерство пыталось уклониться от составления долгосрочных планов, указывая, в частности, на то, что

«при современном положении кораблестроения во всех государствах, определение на большое число лет вперед числа и рода судов к постройке, а тем более подробное исчисление необходимых на то сумм, не будет иметь практического значения». [22]

Такое утверждение было близко к истине. На протяжении 1870-х годов на вооружение российских боевых кораблей поступили нарезные орудия увеличенного калибра и с большим удлинением ствола, самодвижущиеся мины и мины заграждения, на них стали устанавливать электрическое освещение, гидравлические приводы, паровые машины двойного, а затем и тройного расширения, водотрубные котлы, всевозможные вспомогательные механизмы и другие новинки техники. Непрерывное усиление артиллерии заставляло инженеров периодически утолщать броню и менять ее расположение, минная угроза привела к началу разработки систем конструктивной подводной зашиты и потребовала увеличения скорости, а значит и мощности машин.

Нередко английские, французские, итальянские корабли устаревали прежде, чем успевали войти в строй, и нуждались в срочных переделках. В России же, с ее слаборазвитой промышленностью, все проблемы усугублялись. Возник заколдованный круг: удешевление судов было возможно при серийном, во всяком случае, постоянном производстве, но ни у частных лиц, ни у правительства не было средств для сколько-нибудь значительных заказов отечественным предприятиям; не было и желания делать такие заказы, ввиду быстрого технического прогресса, а также качественного превосходства и дешевизны иностранной продукции. Финансовое и контрольное ведомства в описываемый период не заботились о субсидировании отечественного машиностроения, уделяя внимание преимущественно достижению бюджетного равновесия.

На заседании 18 декабря 1880 года Департамент государственной экономии постановил, что он,

«согласно мнению Государственного контроля, признает и с своей стороны совершенно необходимым, в интересах как развития наших боевых сил на море, так и ограждения Государственного казначейства от излишних расходов, предоставить Морскому министерству в течение предстоящего 1881 г. представить на усмотрение Государственного Совета общий план предполагаемых сим министерством кораблестроительных работ, а также соображения о наилучшем типе для будущих наших боевых судов». [23]

Исполняя это постановление, в Главном Адмиралтействе приступили к разработке перспективной судостроительной программы, фатально обреченной на неоднократные изменения.

Хранящиеся в РГАВМФ документы не позволяют точно определить момент начала работы над нею. Не вызывает сомнений лишь то, что программа разрабатывалась по указаниям великого князя Константина Николаевича, но под контролем А. А. Пещурова, который после отъезда генерал-адмирала 7 января 1881 года на лечение заграницу получил известную самостоятельность. Управляющий министерством, в начале 1860-х годов командовавший клипером «Гайдамак», а затем прикомандированный к Кораблестроительному департаменту и в 1866 году ездивший в Англию для ознакомления с броненосным судостроением, был достаточно компетентным моряком. Однако продолжительное управление канцелярией выработало у него стремление абстрагироваться от некоторых экономических и внешнеполитических реалий, что отразилось в его записке, датированной 26 апреля и представленной Константину Николаевичу на следующий же день.

Сославшись на завет императора Николая I – поднять Россию на уровень первоклассной морской державы, превосходящей союз второстепенных государств, А. А. Пещуров писал:

«Понимая указание это в том смысле, что мы должны быть на море сильнее союза наших ближайших соседей, задачей Морского министерства, к которой оно постоянно стремилось и стремится, должно быть, создание такого флота, который равнялся бы соединенным флотам Германии, Швеции и Дании в Балтийском море, турецкому в Черном, а на Дальнем Востоке возникающим флотам Китая и Японии». [24]

Не касаясь вопроса о достижимости подобной цели, заметим, что записка учитывала в составе морских сил трех балтийских государств, включая и корабли, предусматривавшиеся действовавшими судостроительными программами, 23 броненосца со 183 орудиями крупного калибра и 25 крейсеров с 250 орудиями.

Турция после войны 1877-1878 годов все еще обладала флотом из 14 мореходных броненосцев со 130 орудиями. Китай же с Японией вместе взятые имели 3 броненосных корабля, 4 крейсера и 8 канонерок, вооруженных крупнокалиберными пушками. Но положение легко могло измениться за счет утверждения новых программ или усовершенствования проектов кораблей. Более того, в Европе уже строились недавно заказанные цинским правительством Китая броненосцы, крейсера и миноносцы. Поэтому нельзя не признать, что управляющий министерством ориентировался в своих расчетах на весьма приблизительные цифры.

Планируя строительство и содержание флота, равного флотам нескольких крупных держав, включая Германию, и в 1880-е годы поставлявшую России оружие и технику, А. А. Пещуров, пожалуй, стремился лишь обосновать наибольший размер ассигнований. Надо думать, что он понимал эфемерность надежд на точное исполнение составленного плана. Возможно, адмирал сознательно игнорировал те противоречия, даже вражду, которые разделяли Германию и Данию, Японию и Китай и позволяли ожидать нейтралитета одних при войне с другими, а значит, и ограничиваться на соответствующих морских театрах меньшими силами.

Впрочем, для Тихого океана планом и предназначались только транспорты, посыльные суда, канонерки и миноноски. Обосновывалось это скудостью государственного бюджета, малонаселенностью Приморской области и отсутствием

«в ней всяких промышленных средств, необходимых для самостоятельного существования там какой бы то ни было морской боевой силы».

А далее утверждалось, что

«необходимые для военных в том крае действий морские силы могут быть отделяемы, в виде временных эскадр, от Балтийского флота, так как трудно предположить, чтобы нам возможно было вести активную морскую войну одновременно с нашими соседями на Балтийском море и с Япониею и Китаем». [25]

Несомненно, у А. А. Пещурова не было достаточных оснований даже для столь уклончивого утверждения, ведь не далее как в 1878 году само Морское министерство готовилось к нападению англичан на Владивосток. Признавалось им и влияние последних на китайцев. К тому же в Главном Адмиралтействе не располагали сведениями, позволявшими судить о характере широкомасштабных боевых действий на Тихом океане.

Неоднозначный опыт экспедиций капитана 1 ранга И. Ф. Лихачева в 1860 году и вице-адмирала С. С. Лесовского в 1880 году скорее указывал на многочисленные трудности, которые могли возникнуть при войне с одним только Китаем, особенно если учесть, что подобная война и возможное усиление позиций России на Дальнем Востоке затрагивали интересы Англии, способной, по меньшей мере, оказать давление на Японию, чтобы ужесточить условия ее нейтралитета. Однако условием продолжительной и успешной борьбы с Поднебесной была опора на хорошо оборудованные базы в близлежащих водах, отсутствие которых, по представлениям адмирала С. С. Лесовского, возмещалось как раз использованием японских портов и содействием иностранных торговых фирм. Не говоря о гадательности таких расчетов, они не учитывали возможности разрыва с самой Японией.

Нельзя сказать, что А. А. Пещуров не придавал значения обстоятельствам базирования. В другом месте своей записки, касаясь планов крейсерской войны с Францией, Англией и Германией, он заметил, что

«содержание в океане большого числа крейсеров, при отсутствии у нас обеспеченных убежищ, или пунктов для пополнения запасов и необходимых исправлений, представит огромные затруднения»,

однако и в этом случае, видимо учитывая мнение генерал-адмирала, признал такую войну возможной и даже указал на 12 районов океана, в каждый из которых с ее началом следовало отправить по два – три крейсера. [26]

По расчетам управляющего министерством, России нужен был флот, доведенный до следующего состава:

- • на Балтике – 12 броненосцев 1 класса типа «Петр Великий» и 14 броненосцев 2 класса, в число которых попали броненосные башенные фрегаты, батареи и лодки «Чародейка» и «Русалка». Береговая оборона возлагалась на 11 мониторов, 20 канонерских лодок типа «Ерш» и 100 миноносок. Снабжение возлагалось на 6 транспортов;

- • на Черном море – 8 броненосцев 1 класса, 2 броненосца 2 класса, под которыми понимались «поповки», 6 посыльных судов и 20 миноносок типа «Батум»;

- • для крейсерской службы – 5 фрегатов типа «Минин», 10 быстроходных крейсеров типа английского «Айрис» и 15 клиперов;

- • для Сибирской флотилии – 4 канонерские лодки, 1 посыльное судно, 10 миноносок и 2 транспорта;

- • в Каспийском и Белом морях признавались необходимыми лишь небольшие суда для гидрографических работ, буксиры, портовые баркасы и несколько пароходов. [27]

Очевидно, что разработанный А. А. Пещуровым штат закреплял первенствующую роль за Балтийским флотом, на который возлагалась как оборона собственного побережья, так и вскользь упомянутые действия в Средиземном море, и крейсерские операции в океанах.

Черноморскому флоту, судя по всему, ставилась расплывчатая задача борьбы с турецким флотом. Определенных указаний на подготовку Босфорской десантной операции в записке нет, равно как и озабоченности ростом военно-морских сил тихоокеанских соседей России. Сравнение записок А. А. Пещурова и С. С. Лесовского позволяет предположить, что нового управляющего проблемы Дальнего Востока интересовали меньше, нежели прежнего.

Ввиду грозящей внезапным началом войны неопределенности политического положения в Европе, под которой он, видимо, понимал напряженность франко-германских отношений и перманентную нестабильность на Балканах, А. А. Пещуров предложил строить корпуса кораблей на отечественных верфях. Но часть механизмов и материалов, по причине высокого их качества и сравнительной дешевизны, считал целесообразным закупить за границей, где думал заказать и образцы новых миноносок. Учитывая же наличие у судостроительных предприятий России на Балтике и в Черном море всего семи стапелей для крупных судов, продолжительность и стоимость работ на которых министерству была известна, управляющий установил 20-летний срок выполнения кораблестроительной программы.

Всего, включая мелкие суда для Каспия и Белого моря, предстояло построить 95 кораблей общей стоимостью свыше 215 млн. руб. При нормальном годовом бюджете около 29,5 млн. руб. Морское министерство могло выделить на эти цели в 1882-1902 годы до 102 млн. руб. и нуждалось в сверхсметном ассигновании еще 114 млн. руб. [28]

Записка А. А. Пещурова впитала идеи, высказанные в разное время А. А. Поповым, И. А. Шестаковым, Н. М. Чихачевым, С. С. Лесовским, Г. И. Бутаковым, Н. В. Копытовым и другими адмиралами и офицерами. Видимо, ее можно считать выражением сформировавшегося к началу 1880-х годов коллективного мнения большей части командного состава флота по некоторым вопросам стратегии и судостроения. Впрочем, полного единодушия среди этого большинства, конечно, не было.

Опыт Гражданской войны в США 1861-1865 годов и Русско-турецкой войны 1877-1878 годов показал перспективность минного оружия, энтузиасты которого поторопились объявить о скором конце господства броненосцев на морях. В печати появились статьи с призывами отказаться от их строительства в пользу миноносцев и крейсеров.

Видимо, сомнения в целесообразности расходов на броненосцы испытывала и флотская верхушка. Еще в декабре 1879 года А. А. Пещурову и С. С. Лесовскому пришлось доказывать беспочвенность таких сомнений великому князю Алексею Александровичу. [29] А в марте – начале апреля 1881 года, когда работа над судостроительной программой близилась к окончанию, по приказанию А. А. Пещурова адмиралам и офицерам были разосланы специально отпечатанные брошюры: «Вопрос о постройке новых броненосцев в Италии», написанную И. А. Шестаковым, а также «О значении броненосных судов для германского флота» и «О северном германском союзном флоте», вышедшие без подписи, но принадлежавшие, скорее всего, перу морского агента в Германии, капитана 2 ранга Н. А. Неваховича. [30] Последние брошюры должны были не только обосновать значение броненосцев, но и обратить внимание моряков на быстрое усиление германского флота. Вслед за ними по тем же адресам отправились литографированные копии записки А. А. Пещурова от 26 апреля.

Не все еще адмиралы успели получить их, как в Петербурге произошли события, предвещавшие близость кадровых перемен в Морском министерстве. Начались они вскоре после убийства 1 марта 1881 года народовольцами императора Александра II. Для моряков не было секретом, что наследник цесаревич, взошедший на престол под именем Александра III, весьма критически относится к сложившимся «под шпицем» порядкам.

Разумеется, этим не замедлили воспользоваться заинтересованные в переменах лица. Едва 2 марта высшие военные и гражданские чины империи принесли в Зимнем Дворце присягу на верность государю, как 3 и 4 марта главный командир Санкт-Петербургского порта, вице-адмирал Г. И. Бутаков препроводил в канцелярию министерства доклады руководимой капитаном 1 ранга Н. В. Копытовым портовой конторы, от 12 и 25 февраля, с обоснованием необходимости снижения цен на корпус фрегата типа «Минин» и паровые машины, строившиеся на Балтийском заводе. [31]

Г. И. Бутаков, разделявший крайне негативные чувства царя к генерал-адмиралу и его окружению, включая М. И. Кази, игнорировал едва ли не прямые приказания А. А. Пещурова заключить контракт с Балтийским заводом, что раздражало великого князя к удовольствию недоброжелателей последнего, среди которых находились такие влиятельные фигуры, как К. П. Победоносцев и Н.М. Баранов.

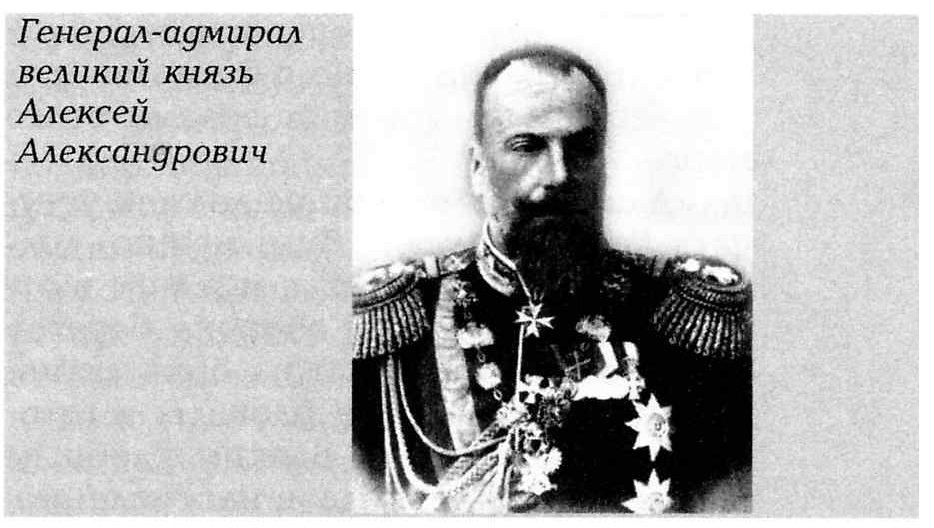

11 мая 1881 года Константин Николаевич отправился в свое крымское имение Орианду, а утром 19-го А. А. Пещуров получил высочайшее повеление безотлагательно представить проект указа о временном замещении должности генерал-адмирала великим князем Алексеем Александровичем, принявшим это назначение без энтузиазма. [32] На следующий день Александр III в Гатчине подписал подготовленный указ, затем 23 мая вызвал к себе близкого Константину Николаевичу А.В. Головнина и приказал ему передать великому князю, чтобы тот подал прошение об отставке с постов генерал-адмирала и председателя Государственного Совета. [33]

В понедельник, 25 мая, во время очередного доклада главного начальника флота и управляющего министерством, Александр III, по словам А. А. Пещурова, заметил, что прежние планы создания морских сил, превосходящих соединенные флоты соседей России, неосуществимы, так как

«Германия не допустит нас не только превзойти ее морские силы, но даже сравняться с ними, не говоря уже о других балтийских наших соседях, и что нам остается некоторая свобода действия лишь на Черном море, где нам и следует сосредоточить свою морскую деятельность». [34]

Передавая разговор с императором в записке Алексею Александровичу, от 3 июня 1881 года, управляющий министерством высказал и свое убеждение в том, что

«материальные интересы главнейших западных держав на юго-востоке Европы и старое подозрение с их стороны России в стремлении <нрзб> делают немыслимой в будущем серьезную войну России с Турциею один на один … Германия достаточно сильна, чтобы предпринять одной войну против России, и в этом заключается коренное различие отношений наших к этому государству, по сравнению с Турцией …

На Черном море, при очевидной невозможности для Турции одной вести войну с Россиею, военный флот наш, лишенный по трактатам всякого выхода из вод этого моря, может понадобиться лишь при наступательной войне против Турции и при том еще условии, ежели целью такой войны будет поставлено овладение Константинополем и проливами. При всякой другой цели войны мы можем, действуя с сухого пути, наносить решительные удары Турции …

Самое малое, что можно требовать от нашего Балтийского флота, это то, чтоб он обеспечил безопасность Кронштадта, как оплота столицы со стороны моря. Затем Балтийский флот наш может быть употреблен для того, чтобы сделать невозможным для Германии произвести десант на какой-либо из пунктов нашей территории в Балтийском море, десант в Ботнический залив, и, наконец, для наступательных операций против германских или шведских портов… нужно, чтоб флот наш на всем пространстве Балтийского моря был в <состоянии> сразиться с германским флотом, по крайней мере, при равных шансах на успех. Если мы достигнем этого условия, то этим самым достигнем возможности действовать с моря наступательно против Германии. Кроме этих трех целей, балтийский флот, как флот, имеющий свободный выход на просторы океана, должен выделять из себя и те отряды, которые при различных политических случайностях представится необходимым посылать нам в Средиземное море или Восточный океан». [35]

Сообщив великому князю о повелении Александра III тщательно обсудить его мысли, А. А. Пещуров указал на необходимость испросить высочайшее разрешение на созыв совещания с участием военного министра и министра иностранных дел. Непонятно, почему он не включил в число участников министра финансов, позиция которого, учитывая известные проблемы с бюджетом, имела существенное значение и могла повлиять на итоги будущего совещания.

В подготовленной тогда же программе управляющий предложил рассмотреть вопросы о том, какие действия флота имеет в виду военное ведомство при столкновениях с Германией и Турцией. Причем, не касаясь высадки на берега Босфора, А. А. Пещуров интересовался, планируют ли армейцы

«какие-либо десантные операции к германским берегам».

От дипломатов требовался перечень тех пунктов Тихого океана, где следовало держать станционеров.

Тем временем, в канцелярию Морского министерства стали поступать первые отзывы адмиралов на составленный А. А. Пещуровым проект усиления флота. Всего в делах РГАВМФ сохранилось 19 записок по этому предмету. Авторы 13 из них в основном согласились с проектом управляющего и внесли в него более-менее существенные, но не принципиальные коррективы.

В записках же адмирала Г. И. Бутакова, вице-адмиралов П. А. Перелешина, И. А. Шестакова, Н. М. Чихачева, контр-адмиралов В. П. Шмидта и Н. Н. Андреева содержались самостоятельные рассуждения о путях дальнейшего развития российских военно-морских сил. Наиболее разработанными оказались проекты Н. М. Чихачева и И. А. Шестакова, имевшие как общие черты, так и заметные различия.

Сходство состояло в том, что оба адмирала отмечали, с одной стороны, изменение политической ситуации в Европе, подразумевая, видимо, образование Германской империи, а с другой – промышленный и технический прогресс, не позволявший более придерживаться принципов императора Николая I.

Как Н. М. Чихачев, так и И. А. Шестаков считали соревнование с Германией в судостроении бесперспективным и предлагали, при разрыве, бороться с нею крейсерскими операциями, дополняемыми береговой обороной на Балтике. Оба подчеркивали важность усиления Черноморского флота. Оба указывали, что лучше закупать дешевые материалы и готовые корабли за границей, чем переплачивать отечественным заводам за изделия низкого качества, поставляемые не в срок.

Разными были подходы к организации морских сил и их задачам. И. А. Шестаков обратился к своей старой идее и предложил сформировать из кораблей Балтийского флота три отряда для Тихого океана, каждый в составе четырех броненосцев 2 класса, четырех крейсеров 1 класса и шести – 2-го, с тем, чтобы один отряд постоянно находился на Дальнем Востоке, другой – на пути туда, а третий – на ремонте в Кронштадте.

Еще три отряда, каждый из двух броненосцев 2 класса, двух крейсеров 1-го и двух – 2-го класса, предназначались для Средиземного моря. Те из отрядов, которые оставались в Кронштадте, вместе с шестью новыми таранами и существующими броненосными батареями, мониторами, канонерскими лодками и миноносками, должны были обеспечить оборону балтийского побережья, а остальные – вести крейсерскую войну.

На Черном море адмирал считал нужным

«иметь все в готовности для действия в удобный час»,

так как

«исторические, экономические и естественные условия направляют в ту сторону наше развитие». [36]

Судя по всему, под «удобным часом» он понимал возможность войны с Турцией в момент «разъединения» Европы, т.е. политического кризиса или вооруженного столкновения, подчеркивая необходимость в этом случае «кончать дело скорее», что, с его точки зрения, обеспечивалось наличием девяти, «для полноты тактических единиц», сильных броненосцев.

Однако особое внимание И. А. Шестаков обращал на Дальний Восток.

«По мнению моему, там всего удобнее развиваться избытку наших народных сил», – писал он. «Там же, в соседстве нашем, возникает государство, обещающее стать восточною Англиею, и мы не должны допустить Японию к подобному значению. Нам указана между нею и Китаем (непосредственным соседом нашим на две с лишком тысячи верст) завидная роль посредника, которому всегда будет возможно употребить посредничество в свою пользу.

На Тихом же океане, или оттуда (в особенности после прорытия Панамского перешейка, за истинную нейтральность которого ручается политический догмат Штатов), мы можем нанести существенный вред нашим европейским противникам, не исключая ближайших соседей (Германии. – Авт.), явно заботящихся о приобретении колоний. Но мечтать быть грозным без собственной базы действий – утопия. Нужно развить наши военные средства в Уссурийском крае, и постоянно содержать там силы, достаточные даже для нападения на колонии противников, не только на торговлю их. Только этим способом мы отвлечем их от наших внутренних морей, запертых трактатами и могуществом природы». [37]

Надо сказать, что интерес адмирала к Дальнему Востоку вполне соответствовал духу времени. Он был характерен для политиков и предпринимателей последней четверти XIX века и во многом определялся, с одной стороны, теми качественными изменениями в международной торговле, которые произошли после открытия в 1869 года Суэцкого канала, значительно сократившего путь на Восток, а также с началом применения в 1870-х годах более экономичных судовых паровых машин двойного расширения. Возросшая рентабельность морских перевозок сделала дальневосточные рынки более привлекательными для европейской промышленности, особенно после кризиса 1873 года. К тому же рынки эти шире открылись европейским товарам после окончания Опиумных войн с Китаем и революции Мэйдзи в Японии.

В тот же период завершалось освоение Соединенными Штатами своих западных территорий и началось их продвижение в сторону Азиатского материка покупкой у России в 1867 году Аляски и подписанием в 1875-1878 годах договоров с вождями островов Самоа и Гавайских. Европейские и американские изделия направлялись в порты Китая и Японии, нарастал и обратный поток китайских и японских товаров в Америку и Европу, стимулировавший интерес к тихоокеанским странам.

Что касается России, то она ближе узнала Дальний Восток благодаря начавшимся в конце 1850-х годов походам туда учебных отрядов Балтийского флота. Постепенно в российских городах и деревнях стали появляться всевозможные безделушки, преимущественно японского изготовления, привозимые офицерами и матросами. По их же рассказам с заморскими странами знакомились и обывательские массы.

В апреле 1876 года состоялось открытие так называемого «русского адмиралтейства» в деревне Иноса близ Нагасаки. А с 1880 года установились регулярные рейсы пароходов Добровольного флота из Одессы во Владивосток, с заходом в Шанхай и Нагасаки. Но российские коммерческие предприятия на дальневосточной окраине развивались крайне медленно. Освоение этого региона требовало огромных капиталовложений, длительного времени, а главное труда и инициативы, сопоставимых с европейским и американским натиском, что не учитывалось в теоретических построениях таких энтузиастов, как И. А. Шестаков.

Адмирал Н. М. Чихачев, в отличие от И. А. Шестакова несколько лет прослуживший на Дальнем Востоке и получивший о нем более отчетливое представление, вовсе не стал затрагивать эту тему. В своем отзыве на записку А. А. Пещурова основное внимание он уделил возможной войне с Германией, относившейся, по его мнению, к числу первоклассных морских держав, против которых следовало

«в Балтике вести войну оборонительную и, напротив того, в океанах вести войну наступательную. Для оборонительной войны требуется укрепить те из наших портов, которым правительство придает значение. В этих укрепленных портах иметь от Морского министерства для содействия их обороне такие средства, которые потребует Военное министерство, для выполнения тех задач, которые оно возложит на флот». [38]

На случай войны с державами второстепенными он считал необходимым создать эскадру из девяти сильных броненосцев, разделенных на два типа: четыре глубокосидящих и пять мелкосидящих, более приспособленных к условиям Балтийского моря. Такая эскадра превзошла бы соединенные силы датского и шведского броненосных флотов, что позволило бы ей при разрыве блокировать порты этих стран. А в случае столкновения с первоклассной морской державой она могла

«быть сосредоточена в укрепленном порте на Балтийском море. Если эскадра эта и не удержит от блокады наших портов, то во всяком случае весьма затруднит неприятельскую блокаду портов Финского залива, а также и всякие серьезные попытки против Кронштадта или Свеаборга, так как неприятелю для своего обеспечения и снабжения своего флота пришлось бы отделить сильную эскадру для блокады нашей эскадры из 9 броненосцев, а потому значительная часть его флота была бы отвлечена от главных целей и этим самым ослабив (так! – Авт.) себя». [39]

Анализируя положение на юге России, Н. М. Чихачев заметил:

«Неприведение в исполнение Сан-Стефанского договора и не свободный для нас Босфор дают чувствовать, что наша дипломатическая и военная задачи на Востоке еще не разрешились, а потому на Черном море более, чем где-либо, мы нуждаемся в сильном флоте и, главным образом, в скорой его постройке». [40]

Он предлагал создать флот, состоящий из восьми броненосцев, разделенных, подобно балтийским, на два типа, отличающихся осадкой, и способных

«прорваться в укрепленных узкостях»,

то есть, в Босфоре. Учел адмирал и необходимость строительства в Севастополе сухого дока для ремонта кораблей.

Очень подробно Н. М. Чихачев разработал вопрос о крейсерской войне. Он считал, что такая война,

«направленная на нанесение расстройства торговле, положим, хоть против Англии, косвенно отзовется весьма сильно на все морские государства, а потому весьма понятно, что мы не можем ожидать сочувствия ни в одной из морских держав, а напротив того, должны ждать не только строгого нейтралитета, но даже косвенного противодействия.

При таких обстоятельствах содержание крейсеров во время войны будет весьма затруднительно, и тем затруднительнее, чем крейсеры будут мельче, малосильнее и не внушающие к себе уважения как к силе. Устройство же различных складов или rendes-vous в отдаленных пунктах океанов, для снабжения крейсеров, легко могут быть открыты неприятелем, и во всяком случае отвлекут наших крейсеров на большую часть времени от их прямого назначения, а потому при таких обстоятельствах идеалом крейсеров должна быть полная независимость от портов, чтобы они могли вмещать в себе военные и другие припасы, а равно провизию по крайней мере на годовое плавание, а топлива minimum на 10 000 миль». [41]

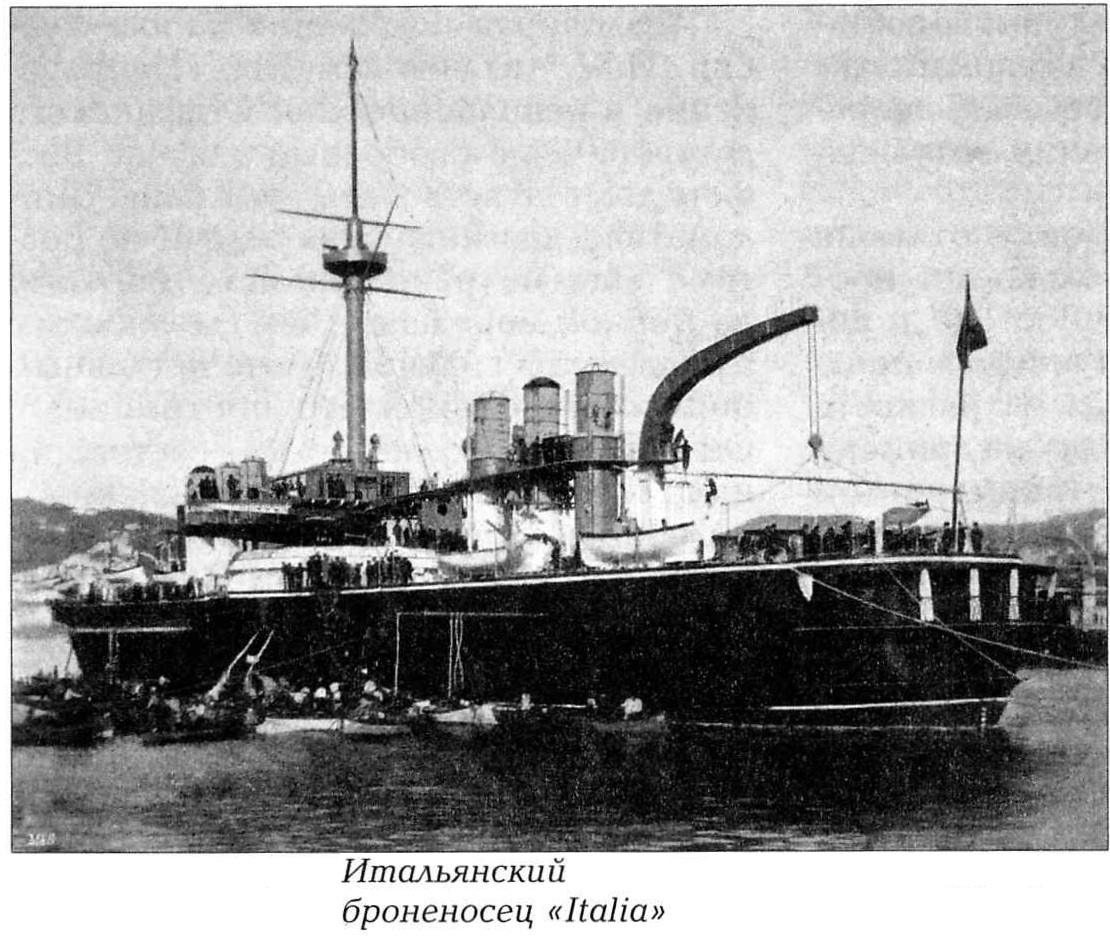

Образец такого крейсера адмирал видел в итальянском броненосце «Lepanto» (типа «Italia»), способном совершать дальние походы и действовать вблизи коммерческих портов не опасаясь встречи со сторожевыми кораблями. Насчитывая

«всего шесть мест в океанах, где может быть принесен крейсерами чувствительный ущерб неприятельской морской торговле, а именно: в Атлантическом океане на параллели 50° 30′ N шир[оты] 8° S шир[оты], Индийский океан, Австралия и Китайское море»,

Н. М. Чихачев полагал нужным иметь шесть крейсеров типа «Lepanto» в дополнение к пяти кораблям типа «Минин», «Князю Пожарскому», пяти клиперам и одному крейсеру типа «Ярославль» (с апреля 1882 г. – «Память Меркурия»), заказанному Добровольным флотом, чтобы

«держать по три корабля в каждом районе». [42]

Число построенных малых миноносок казалось ему чрезмерным, и он предлагал оставить для Кронштадта шесть, для таких балтийских портов, как Либава, Виндава, Свеаборг, Выборг, Рига и Ревель по две, а для Черного моря и Владивостока по десять единиц.

В заключение Н. М. Чихачев отметил, что

«без фундаментальной переорганизации русского флота все стремления Морского министерства будут тщетными, и проекты, а равно и расчеты, выведенные на 20 лет, при существующей организации флота и его управлений будут невыполнимыми. Не флоты иностранных держав главным образом страшны для нас, но они пока непобедимы для нас организациею своих флотов, умением дешево строить, дешево их ремонтировать, дешево содержать свои флоты, ограничиваясь умеренным личным составом и имея в запасе прекрасно организованный резерв как судов, так и экипажей. Все, что им стоит рубль, нам обходится три». [43]

Очередной призыв к реформированию флота Н. М. Чихачев сопроводил подробными финансовыми выкладками, свидетельствовавшими, что стоимость кораблей, запланированных А. А. Пещуровым к постройке, с учетом закупки материалов и механизмов за рубежом, завышена управляющим на 28 %.

Ссылаясь на свою брошюру «Относительная производительность морских бюджетов в Европе», распространение которой было запрещено министерством, адмирал доказывал, что за те же деньги Англия, Франция, Германия строят судов гораздо больше и гораздо быстрее, а стало быть, проект Пещурова

«не достигает цели». [44]

К концу июля 1881 года в распоряжении А. А. Пещурова находились материалы, отражавшие позицию большей части руководства ведомством. Видимо, к тому же времени сложилась благоприятная обстановка и для обсуждения поставленного императором Александром III вопроса о задачах флота.

В начале августа А. А. Пещуров направил военному министру генералу П. С. Ванновскому и управляющему министерством иностранных дел Н. К. Гирсу письма с просьбой уведомить его, когда им удобнее собраться на совещание под председательством великого князя Алексея Александровича, утвержденного 13 июля в должности генерал-адмирала. 8 августа пришел ответ Н. К. Гирса, которого больше устраивали среда и четверг. Поэтому А. А. Пещуров договорился с ним провести совещание в четверг, 20 августа, в кабинете министра иностранных дел. Об этом известили и П. С. Банковского. Однако 19 августа выяснилось, что Александр III перенес на этот день осмотр Ижорских Адмиралтейских заводов. [45] Разумеется, встречу министров пришлось отложить, так как великий князь Алексей Александрович был обязан сопровождать императора.

Совещание состоялось 21 августа. В распоряжении исследователей есть лишь его итоговый документ, позволяющий судить о конечном, согласованном мнении министров, признавших, что на первом плане должно стоять восстановление морских сил на Черном море, а уже затем флотов на других морях.

«Безусловное господство на водах Черного моря, – говорилось в постановлении, – представляет для нас задачу первостепенной важности, как в смысле участия России в общем движении и оборотах всемирной торговли, так и, в особенности, в смысле поддержания наших политических интересов, при постепенно приближающейся окончательной развязке восточного вопроса. Историческое развитие этого вопроса и современное отношение к нему европейских держав несомненно убеждают, что окончательная его развязка не может совершиться без участия всех великих держав, из которых каждая готовится предъявить свои специальные домогательства и поддержать их силою. Для того же, чтобы при этой ликвидации Россия не осталась навсегда обойденною и устраненною от участия во всемирных политических и торговых интересах, ей необходимо готовиться, хотя и исподволь, но неуклонно и определительно к тому, чтобы в момент наступления развязки овладеть устьем Босфора, укрепиться на обоих его берегах и, став прочно у входа в Черное море, оградить его воды и берега от всякого посягательства.

Такую операцию возможно совершить единственно посредством быстрого, почти внезапного десанта, исполненного в минуту надобности. Для чего необходимо: иметь такой боевой флот, который мог бы очистить Черное море от турок и запереть устье пролива на время переезда первого десантного эшелона, и такой транспортный флот, который мог бы перевезти в один раз корпус войск, достаточный для действий против тех сил, которыми Порта может наспех располагать в окрестностях Босфора». [46]

Отметим сходство положений данного постановления с решениями Ливадийского совещания 1879 года. Несомненно, на них также сказалась позиция Военного министерства, в целом не изменившаяся и при новом его руководстве. Здесь, на наш взгляд, особенно чувствуется влияние начальника Главного штаба, генерал-лейтенанта Н. Н. Обручева, приверженца идеи Босфорской операции. На заседании 21 августа ее проводил П. С. Ванновский, смягчающие же формулировки принадлежат, очевидно, Н. К. Гирсу.

Отдав дань черноморским проблемам, министры, вместе с тем, согласились, что морским силам на Балтике подобает сохранять «первенствующее значение сравнительно с флотами других держав, омываемых водами этого моря.

«Для сего флот наш не должен уступать Германскому, а буде можно, должен иметь даже перевес над ним в открытом море. Самая оборона берегов Балтийского моря должна быть активная, не допускающая блокады и готовая воспользоваться всяким удобным случаем для перехода в наступление. В этих видах, помимо численного состава судов, необходимо стремиться к тому, чтобы флот наш не был прикован большую часть года к Кронштадту, а имел более свободное и самостоятельное положение на водах Балтийского моря, что может быть достигнуто лишь устройством обеспеченных стоянок (с необходимыми мастерскими) для судов названного флота в наименее замерзающих частях наших берегов (как например Виндаве, Ганге и Балтийском порте)». [47]

Нельзя не обратить внимания на явную связь этих пожеланий с мыслями, высказанными А. А. Пещуровым в записке от 3 июня.

Задачи Сибирской флотилии совещание ограничило разведкой и транспортной службой.

«Затем, в случае отдельных столкновений с Китаем и Япониею, при мирных отношениях к европейским морским державам, предстоит откомандировывать в воды Тихого океана (по примеру 1880 года) особые эскадры из состава Балтийского и Черноморского наших флотов (при чем в числе судов непременно должны быть и мелкосидящие, пригодные для действий в портах); для ограждения же общих политических интересов России необходимо располагать в водах Тихого океана достаточным количеством крейсеров, которые могли бы в случае столкновения с европейскими державами серьезно угрожать их торговле, нападая на их коммерческие суда, склады и колонии»,

– гласило постановление. Видимо, столь умеренный подход к нуждам дальневосточной окраины удовлетворял всех собравшихся. [48]

И, конечно же, по требованию военного министра совещание, сверх основных задач, признало необходимость обеспечить оборону низовьев Дуная, а также крепостей на Висле, Немане и в устье Западной Двины речными броненосными судами. В интересах военного ведомства и Министерства иностранных дел планировалось содержать на Каспии небольшую флотилию, включающую два крейсера и несколько пароходов.

Таким образом, собравшиеся 21 августа министры попытались совместить воедино и намерение прежнего руководства морским ведомством развивать оборонительный флот на Балтике, а также строить крейсера для борьбы с Англией или Германией, и разделяемое военным ведомством желание Александра III подготовиться к окончательному разрешению Восточного вопроса на Черном море, казавшемуся тогда актуальным.

Судя по всему, проблемы Дальнего Востока в тот момент мало занимали А. А. Пещурова, Н. К. Гирса и П. С. Банковского (впрочем, последний едва ли успел войти в курс всех дел своего министерства). В постановлениях нет никаких указаний на возможность существенного усиления Сибирской флотилии и соответственного оборудования Владивостокского или иного порта, способного служить как базой крейсерских операций, так и опорным пунктом при разрыве с Китаем. Не чувствуется и критического отношения к экспедиции 1880 года.

Вместе с тем, более пристальное внимание к вопросам, касавшимся безопасности европейских границ государства, учитывая трудности освоения его восточных земель, можно признать вполне оправданным, тем более, что овладение Босфором с высокой вероятностью влекло за собой конфликт не только с Англией, но и с Австро-Венгрией и ее союзницей – Германией. В целом решения совещания заложили основы будущей морской политики России на длительный период.

22 сентября 1881 года военный министр представил итоговый документ императору Александру III, наложившему на него резолюцию:

«Совершенно одобряю эти заключения». [49]

24 сентября П. С. Ванновский сообщил об этом А. А. Пещурову.

Оставалось разработать конкретный план мероприятий, прежде всего, по строительству и ремонту кораблей, портовых сооружений, заводов и мастерских, чтобы уточнить величину необходимых ассигнований. Его стержнем руководство Морским министерством сделало кораблестроительную программу, отвечавшую поставленным стратегическим целям. Поэтому именно с ее требованиями предстояло соотнести как финансовые, так и производственные ресурсы, находившиеся в распоряжении морского ведомства, она же диктовала и задачи оборудования морских театров.

Но до того как в министерстве началась разработка такой программы, великий князь Алексей Александрович решил сменить А. А. Попова, надо полагать, главным образом из-за крайне отрицательного отношения императора к судам его конструкции.

14 октября 1881 года А. А. Пещуров, поддерживавший переписку с опальным Константином Николаевичем, сообщил великому князю, что

«Алексей Александрович решил предложить место председателя Кораблестроительного отделения Комитета (Морского технического. – Авт.) В[ице] Адмир[алу] Шестакову; Иван Алексеевич принял его, хотя с некоторою оговоркою относительно своих способностей и слабеющих сил и с просьбою придать назначению временный характер. В настоящее время И. А. Шестаков оканчивает объезд английских и французских портов, для того чтобы освежить свои сведения о том, что делается в этих главных морских державах». [50]

16 ноября адмирал был назначен на новый пост высочайшим приказом по морскому ведомству.

Тем временем великий князь Алексей Александрович сформировал комиссию под своим председательством для

«обсуждения вопроса о будущем составе флота»,

иначе говоря, для пересмотра предложений управляющего министерством. В нее вошли: А. А. Пещуров, главный командир Кронштадтского порта адмирал П. В. Козакевич, Г. И. Бутаков, С. С. Лесовский, А. А. Попов, П. А. Перелешин, И. А. Шестаков, В. А. Стеценко, Ф. Я. Брюммер, О. П. Пузино, Н. Н. Андреев. Делопроизводство было поручено новому директору канцелярии, капитану 1 ранга Н. И. Казнакову. 15 ноября Пещуров распорядился собрать адмиралов на первое заседание, назначенное на пятницу, 20 ноября 1881 года, в помещении канцелярии. [51]

Вместе с извещениями о предстоящем заседании членам комиссии разослали брошюру с отзывами М. П. Манганари, И. Ф. Лихачева, А. А. Попова, П.А. Перелешина, И. А. Шестакова, Г. И. Бутакова и Н. Н. Андреева на записку А. А. Пещурова.

Состав комиссии, конечно, был отнюдь не случаен: в нее вошли прежний и новый управляющие министерством, прежний и новый председатели кораблестроительного отделения МТК, главные командиры портов на Балтике, директор Инспекторского департамента, старшие и младшие флагманы Балтийского флота, активно обсуждавшие записку от 26 апреля.

Вместе с тем, в большинстве своем они являлись сторонниками теории крейсерской войны и усиления преимущественно Балтийского флота, именно в таком духе высказались в собственноручных отзывах Г. И. Бутаков, А. А. Попов, О. П. Пузино, В. А. Стеценко, отчасти Н. Н. Андреев. Интересна в этом отношении записка С. С. Лесовского от 4 сентября 1881 года, не поспевшая к совещанию 21 августа. Предшественник А. А. Пещурова являлся одним из творцов морской политики второй половины 1870-х годов, хотя, разумеется, и не ведущим, но достаточно авторитетным, чтобы оказать на преемника некоторое влияние.

Составленная во французском городе Люшоне, где адмирал залечивал сломанную ногу, записка обращала внимание на бурный рост германского флота, который уже в 1866 году, во время очередного Критского восстания, сумел выслать в Средиземное море отряд из четырех броненосцев, тогда как Россию представлял один фрегат «Петропавловск».

Заметив, что с тех пор положение не улучшилось, С. С. Лесовский сетовал на слабость отечественных морских сил, лишенных возможности играть подобающую роль в решении

«на водах Средиземного моря разных международных вопросов».

Обратившись к положению на Балтике, бывший управляющий министерством указал на опасность, при разрыве с Германией, высадки ею десанта в Финляндию, что угрожало российским войскам войной на два фронта. Причем в случае успеха Германия приобретала морские базы у ворот Кронштадта и Петербурга. Но и без такой высадки господство кайзеровского флота позволяло обеспечить снабжение наступающей германской армии по морю, не отвлекая железные дороги от переброски подкреплений.

Без каких-либо комментариев, согласившись с предлагаемым А. А. Пещуровым составом сил на Черном море, адмирал затронул положение на Дальнем Востоке. Считая, что Японию поразил финансовый кризис, чреватый политической смутой и отвлекающий эту страну от усиления своего флота, он высказал уверенность в том, что Китай, все «партии» которого сходятся в

«непримиримой ненависти и презрении к европейцам»,

опаснее, так как ради достижения самостоятельности не остановится перед расходами на вооружение.

Коснувшись крейсерской войны, С. С. Лесовский сослался на вышедшую во Франции в 1875 году книгу П. Дизлера, писавшего о наилучших типах крейсеров 1-го и 2-го ранга вполне в духе теории, воспринятой и Константином Николаевичем, стремившимся сочетать дорогостоящие полуброненосные фрегаты с дешевыми клиперами. [52]

Позиция С. С. Лесовского была близка многим членам комиссии. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, несмотря, на известное мнение императора о необходимости отдать предпочтение развитию Черноморского флота они основное внимание уделили Балтике и крейсерам, посвятив им четыре заседания из пяти: 20 и 27 ноября, 1-го и отчасти 8 декабря. Решения комиссии были сформулированы следующим образом:

«Наш Балтийский броненосный мореходный флот должен состоять из броненосцев, без разделения их на ранги и категории, но одинаково пригодных как для плавания в Балтике и европейских морях, так и для посылки в отдаленные моря по разным назначениям. При сооружении наших мореходных броненосцев следует пользоваться уже готовыми и испытанными типами, обладающими хорошими морскими качествами, но совершенствуя их постепенно и соответственно дальнейшему развитию разных отраслей военно-морского дела и техники.

Броненосцы эти надо строить не как единичные суда с огромной наступательной и оборонительной силой и не для исключительных и специальных целей, а чтобы они совмещали в себе по возможности больше таких качеств, какие потребуются по нашим военно-морским стратегическим соображениям. Но во всяком случае углубление их должно быть таково, чтобы они могли проходить Суэцким и Панамским каналами, т. е. не более 26 футов.

При определении же числа и боевой силы мореходных броненосцев для Балтики следует руководствоваться тем же масштабом, какой принят за основание соображений в записке управляющего Морским министерством, то есть, по сравнению числа орудий больших калибров на наших броненосцах и на судах соседних государств, причем число орудий в башнях принято считать вдвое». [53]

Легко понять, что отразившиеся в журнале заседания принципы развития ударного ядра флота исключали дальнейшее увлечение «поповками», изъяны конструкции которых выяснились во время перехода из Англии в Севастополь императорской яхты «Ливадия», получившей серьезные повреждения днища во время шторма 9 октября 1881 года. [54] Большинство адмиралов предпочло не транжирить и без того ограниченных средств ради явно сомнительных экспериментов, а пустить их на создание достаточно гибкого, универсального инструмента для решения широкого крута военных и политических задач.

Признав необходимость,

«в стратегическом отношении, иметь на Балтике первоклассный передовой порт, откуда можно было бы во всякое время года выслать в открытое море наш боевой мореходный флот»,

комиссия по финансовым соображениям отложила его устройство на будущее и ограничилась выбором станции (пункта базирования). Отказавшись от Либавы, Виндавы и Моонзунда, главным образом из-за их мелководности, она постановила:

«Балтийский порт приспособить, но без фортификационных укреплений, как зимнюю станцию, со всеми необходимыми портовыми учреждениями, только для временной зимней стоянки совершенно готовых к бою мореходных военных судов, для высылки их по назначению во всякое время года». [55]

Решено было также оборудовать для зимовки нескольких кораблей и в качестве

«оперативного базиса в военное время»

Свеаборгский порт.

Обратившись к крейсерской войне, адмиралы отметили «особенную трудность» успешного ее ведения Россией,

«пока не имеющей в отдаленных морях ни колоний, ни портов, ни других безопасных убежищ, столь необходимых для крейсеров в смысле опорных пунктов, на случай весьма возможных исправлений, а также для снабжения их топливом и провизией, и наконец для освежения судовых команд. Кроме того, трудность задачи крейсерской войны для России с неприятелем, обладающим более сильным военным флотом и связанным с другими государствами более обширными интересами морской торговли, будет еще осложняться строгим нейтралитетом дружественных для России держав».

Однако, указав на эти весьма серьезные, едва ли преодолимые и в будущем препятствия, они все же утверждали:

«Принимая во внимание географическое положение двух главных наших морей – Балтийского и Черного, которые кроме своей замкнутости, зависящей или от сил неприятеля, или от усмотрения соседних государств, закрываются еще самой природой, по климатическим условиям, вследствие более или менее продолжительного замерзания наших портов в Балтике, комиссия единогласно признала, что при таких неблагоприятных… обстоятельствах для действий нашего флота в своих внутренних водах, крейсерская война в открытых морях представляется для России почти единственным и весьма сильным средством для нанесения во время войны существенного вреда торговым интересам неприятеля, обладающего более или менее значительным коммерческим флотом, при чем комиссией было обращено большое внимание на необходимость надлежащей фортификационной защиты Владивостока и обеспечения его хорошими путями сообщения с Сибирью, как единственного пока нашего порта в Тихом океане, который в военное время может служить хотя и отдаленным опорным пунктом для наших крейсеров». [56]

Черноморскому флоту было посвящено заседание 4 декабря. Журнал его весьма лаконичен, несмотря на оживленные прения, развернувшиеся в действительности между оппонентами А. А. Попова и самим адмиралом по поводу строительства броненосцев его конструкции. [57] Однако отредактированный А. А. Пещуровым текст журнала сообщает лишь, что комиссия согласилась с положениями записки от 26 апреля и постановлением Особого совещания 21 августа, указав на непременное условие – содержать в Черном море броненосцы

«самого сильного типа».

Впервые, хотя и очень неопределенно, упоминались транспорты, приспособленные для перевозки десантной бригады с артиллерией и кавалерией.

Сохранившиеся в фондах РГАВМФ замечания И. А. Шестакова, Г. И. Бутакова и А. А. Попова по поводу работы комиссии позволяют представить, насколько упорной была борьба между ними на заседаниях. С обеих сторон раздавалась довольно жесткая критика, не выходившая, впрочем, за рамки отдельных вопросов судостроения и стратегии. Нельзя сказать, что все предложения А. А. Попова отвергались. Так, судя по всему, именно благодаря его инициативе в журналы № 2 и № 5 внесли постановление о соединении Владивостока с Сибирью хорошими путями сообщения.

Впрочем, трудно судить о том, в какой мере эта мысль принадлежит самому адмиралу. Незадолго до начала заседаний он получил письмо от М. И. Кази, с которым был дружен. Выехавший перед тем в Монтрё к больной жене, Кази 4/16 октября 1881 года поделился с ним впечатлениями от брошюры с отзывами семи адмиралов на записку А. А. Пещурова и, между прочим, заметил, что

«только развитием наших военно-морских сил на Тихом океане мы можем влиять нашим флотом на разрешение наших политических задач в Европе, я даже думаю, что мы не можем считать себя утвердившимися на Тихом океане, какие бы мы ни сделали там затраты, пока мы не соединим нашего тихоокеанского побережья с Россией железной дорогой через Сибирь. Эта железная дорога, как бы дорого она ни стоила, необходима для возвышения экономического значения Сибири и для нашего политического значения в Европе и на Дальнем Востоке». [58]

В том же письме М. И. Кази, видимо, вслед за Н. М. Чихачевым, которого он, тем не менее, сурово критиковал из-за личной неприязни, говорил о значении крейсеров, близких по характеристикам к итальянским броненосцам типа «Lepanto», утверждая, что

«нам без боя уступят проливы, необходимые России для ее культурной жизни, когда увидят нас сильно утвердившимися на Тихом океане»

с несколькими такими крейсерами,

«способными безнаказанно опустошать богатейшие колонии наших сильнейших врагов – англичан».

Конечно, то обстоятельство, что письмо М. И. Кази появилось после прочтения им записки Н. М. Чихачева, не может служить доказательством заимствования и самой идеи. Однако в этом свете, по меньшей мере, преувеличенным кажется вышедшее из-под его пера в июле 1892 года и спустя несколько месяцев опубликованное утверждение:

«Десять, двенадцать лет назад я один твердил о крейсерах в 15.000 тонн водоизмещения». [59]

Выступая в периодической печати, директор Балтийского завода предпочел забыть о подобных предложениях своего недруга, к тому же более трезво оценивавшего возможности крейсерской войны.

Видимо, и комиссия, включая участника Американской экспедиции 1863-1864 годов – С. С. Лесовского, не рассматривала крейсерство как панацею. Впрочем, состояние источников не позволяет вполне определенно судить об этом. 17 февраля 1882 года А. А. Попов писал Константину Николаевичу:

«Вы, конечно, припомните, что в прошлое время не было ни одного моего доклада Вашему Императорскому Высочеству, успеху которого не противодействовал бы Пещуров, даже не деликатными способами. В настоящем случае, при таком направлении мыслей Пещурова, он придумывал в журналах заседаний такие выражения, которые не связывали бы его действий в будущем; он не ожидал своей смены и конечно не предполагал, что таким путем он развяжет руки Шестакову». [60]

Однако у нас нет оснований сомневаться, что журналы в целом адекватно передают содержание высказываний членов комиссии. Об этом свидетельствует отсутствие особых мнений, равно как и каких-либо замечаний по данному поводу в большинстве из сохранившихся писем и воспоминаний адмиралов. Надо полагать, что сколько-нибудь серьезные расхождения выявились лишь при обсуждении типов будущих кораблей. И тот факт, что в журналах настойчиво проводится мысль о необходимости строить мореходные суда, причем главным образом для Балтийского флота, подтверждает готовность обновленного руководства Морским министерством продолжать намеченную А. А. Пещуровым, по его словам, согласно указаниям Константина Николаевича, линию на расширение участия России в мировой политике. [61]

Но материалы комиссии показывают также, что поиски компромисса между стремлением радикально решить Восточный вопрос, предполагавшим усиление Черноморского флота, и желанием получить в свои руки орудие давления на Англию и отчасти Германию, требовавшим внимания к Балтийскому флоту и крейсерам, а значит и укрепления обороны Владивостока, привело к разрастанию корабельного штата, преимущественно за счет судов Сибирской флотилии, и к необходимости увеличения сверхсметных ассигнований. Видимо, по окончании заседаний комиссии, установившей лишь общее число кораблей каждого класса, канцелярия министерства приступила к разработке детального плана судостроения на предстоящий 20-летний период, завершившейся уже при преемнике А. А. Пещурова.

Не прошло и месяца после того, как управляющий министерством завершил работу над редактированием журналов комиссии, высочайшим указом от 11 января он был смещен со своего поста и уступил свое кресло И. А. Шестакову, которому пришлось начинать деятельность с разрешения актуальных вопросов судостроения.

После состоявшегося 13 января 1882 года доклада Государственному Совету о необходимости выделения кредита на задуманную еще Константином Николаевичем покупку нового миноносца для Черноморского флота, адмирал 16-го обратился с этим вопросом к министру финансов, но Н. Х. Бунге, сославшись на желание Александра III прекратить сверхсметные расходы, посоветовал взять средства из текущей сметы. [62] Разумеется, отыскать в смете лишнюю четверть миллиона рублей было крайне трудно. Тем не менее, уже 30 января И. А. Шестаков послал морскому агенту во Франции и Англии, вице-адмиралу И. Ф. Лихачеву запрос: можно ли построить усовершенствованный миноносец типа «Батум» на английских или французских заводах до конца года, положив этим начало выполнению еще не утвержденной кораблестроительной программы.

Состояние источников не позволяет определить, была ли эта программа к тому времени вполне окончена разработкой. К тому же в те дни И. А. Шестаков не был уверен даже в том, сумеет ли добиться реализации этой программы. В конце января он писал А.В. Головнину:

«Пытались усилить кораблестроение, повторивши представление, сделанное при Его Высочестве Генерал-адмирале; но финансовое состояние отнимает всякую надежду на успех усилий». [63]

Тем не менее, управляющий энергично стимулировал ее доработку.

Принимая в расчет поступавшие из Берлина, от Н. А. Неваховича, тревожные известия о составленных еще в октябре 1879 года планах мобилизации германского военного и коммерческого флота, позволявших в трехнедельный срок подготовить и отправить к российским берегам на Балтике десант численностью до двух дивизий (свыше 30000 чел. при 228 орудиях), И. А. Шестаков попытался ускорить осуществление судостроительной программы. 20 февраля 1881 года он принялся убеждать Алексея Александровича в необходимости доложить императору «дело о флоте» минуя Государственный Совет, но не преуспел. Генерал-адмирал медлил, не дав себе труда даже прочесть соответствующую записку адмирала.

Тем временем канцелярия министерства завершила разработку документов, касавшихся программы. 11 апреля И. А. Шестаков, наконец, уговорил Алексея Александровича представить ее императору, и 12-го доклад «об увеличении флота» состоялся. Александр III

«нашел, что это было бы желательно, но велел переговорить прежде с Бунге»,

что разочаровало управляющего, заметившего:

«Не большая надежда, если царь не хочет сказать решительного слова». [64]

Тем не менее, 15 апреля адмирал подписал отношение к министру финансов, уведомлявшее его о повелении монарха. [65] К отношению были приложены «Общий план работ по постройке судов согласно заключениям Комиссии», «Общий свод сумм, потребных на постройку, вооружение и снабжение новых судов, а также сумм по кораблестроительной части, необходимых на поддержание и ремонтирование судов существующих», «Проект числа боевых судов …» и ряд других документов. [66]

В «Общем плане» впервые конкретизировалось водоизмещение будущих кораблей. Он предусматривал строительство для Балтики 16 броненосцев по 8400 т., причем четверть из них – за границей, 4 крейсеров фрегатского (первого) ранга по 5800 т. и 9 корветского (второго) по 2400 т.; для Черного моря – 8 броненосцев по 8500 т., 2 посыльных судов и 18 миноносцев типа «Батум»; для Сибирской флотилии 2 транспортов. Канонерских лодок для Балтики и Тихого океана планировалось построить 19.

На все корабли требовалось израсходовать 374.860.160 руб., причем из нормального бюджета министерства можно было выделить 207 млн. и еще 167.860.160 руб. предстояло ассигновать сверх сметы.

Рассмотрев документы, Н. Х. Бунге 23 апреля доложил Александру III, что финансовую сторону вопроса следует обсудить одновременно с политической и военной в особом совещании, поставив под сомнение все прежние решения. Тем самым в очередной раз было продемонстрировано несовершенство организации правительства.

Император согласился с приведенными доводами и повелел созвать совещание во главе с председателем Комитета министров М.Х. Рейтерном и с участием Алексея Александровича, И. А. Шестакова, П. С. Ванновского, Н. К. Гирса, государственного контролера Д. М. Сольского, председателя Департамента экономии Государственного Совета графа Э.Т. Баранова и самого Н. Х. Бунге.

По сути дела, в расширенном составе воспроизводилось совещание 21 августа 1881 года. 26 апреля Н. Х. Бунге разослал назначенным лицам соответствующие извещения, а 4 мая И. А. Шестаков препроводил им необходимые материалы. После ознакомления с ними, М.Х. Рейтерн 8 мая предупредил участников совещания, что заседание назначается на час дня четверга, 13 мая, в помещении Комитета министров. [67] Так как к вопросу об увеличении военно-морских сил был прибавлен вопрос о субсидии Добровольному флоту, то на заседание пригласили К. П. Победоносцева.

Заранее можно было предсказать, что на совещании развернется упорная борьба за каждую копейку, подогреваемая очередными финансовыми затруднениями, вызванными на этот раз внутриполитическими процессами.

Весной 1882 года по юго-западным губерниям России вновь, как и год назад, прокатилась волна еврейских погромов. Антисемитское движение, в начале 1881 года давшее о себе знать в столице Германской империи, Берлине, и распространившееся на Померанию (Поморье), перекочевало в Россию и после православной Пасхи проявилось в Елисаветграде, Киеве, Одессе, Варшаве, Ромнах, Волочиске и других, преимущественно украинских городах.

Местные власти, часто не располагавшие достаточными полицейскими силами, терпели поражение в борьбе с ним. Эксцессы достигали значительного размаха. Так, на протяжении августа 1881 года в Нежине было разрушено до 300 домов евреев, которые стали выселяться из города. Однако министр внутренних дел граф Н. П. Игнатьев по сути дела предоставил событиям идти своим чередом, возможно, ориентируясь на негативное отношение к евреям самого императора. Лишь 4 сентября в ряде губерний ввели состояние усиленной охраны.

Кажущаяся пассивность российских властей раздражала европейскую и американскую диаспору. 24 января 1882 года в Лондоне состоялось собрание с участием известного финансиста, барона Ротшильда, протестовавшее против антиеврейского движения в России. Оно, конечно, не изменило положения, и после Пасхи в Летичеве, Чернигове, Дубоссарах, Гомбине, Екатеринославе, Ковно начался разгром принадлежавших евреям лавок, мастерских, кабаков. [68]

Среди причин движения, пожалуй, самой серьезной была неурегулированность экономических отношений, сказывались и этнопсихологические различия. Пренебрегая просвещением и поощрением разумной инициативы русского и украинского народов, правительство безуспешно старалось ограничить предпринимательскую деятельность евреев. Однако она продолжала развиваться, и не выдерживавшее конкуренции украинское население протестовало доступными ему способами, вплоть до актов вандализма и насилия. Положение осложняли плохие урожаи 1879-1881 годов, способствовавшие обнищанию как деревни, так и города и обострившие этническое противостояние. Страсти накалялись до такой степени, что с обеих сторон были не только избитые, раненые, но и погибшие. Даже военные команды с трудом останавливали бушевавшую толпу, нередко пьяную. Однако Европа, игнорируя сложность вопроса, прибегла к мерам экономического воздействия.

Государственный секретарь Е. А. Перетц 20 апреля 1882 года записал в дневник:

«Как известно, Ротшильд объявил недавно во всеуслышание, что он не покупает русских государственных бумаг; такие слова Ротшильда имеют на всех европейских биржах чрезвычайный вес, и последствием их был необыкновенный упадок как бумаг наших, так и самого курса». [69]

Состояние российских финансов несколько ухудшилось, что ставило под сомнение успех преобразований, отчасти уже обсуждавшихся в Государственном Совете и санкционированных Александром III, в том числе отмену подушной подати и реформы в военном и морском ведомствах. Провести их одновременно и в полном объеме казалось невозможным, поэтому министр финансов, при поддержке Государственного Совета, старался экономить практически на всех статьях бюджета, включая сметы Морского министерства. Еще в декабре 1881 года Э. Т. Баранов, Н. Х. Бунге и Д. М. Сольский представили императору соответствующий доклад, получивший одобрение. [70]

В связи с этим великий князь Алексей Александрович и А. А. Пещуров были вынуждены сократить программу заграничного плавания до двух небольших кораблей. Затем, в апреле 1882 года, последовало упразднение практической эскадры – наиболее боеспособного соединения на Балтике, уменьшение команд некоторых судов, брандвахт, плавучих доков и иные подобные меры. [71]

На заседании 13 мая, в ответ на требование генерал-адмирала и И. А. Шестакова обеспечить судостроение, Н. Х. Бунге заявил, что

«Государственное казначейство едва ли в состоянии принять на себя обязательство вперед на 20 лет нести те же жертвы, которые возлагаются на него проектом морского ведомства». [72]

Министр финансов аргументировал это значительным бюджетным дефицитом, мизерностью доходов и сомнительностью займов, ибо

«при враждебном к России настроении еврейских капиталистов нельзя рассчитывать на заграничную, сколько-нибудь выгодную и значительную операцию. Внутренний же заем… равным образом зависит, подобно внешнему, от положения еврейских дел, потому что главные денежные средства в России находятся также в еврейских руках». [73]

Само собой разумеется, что сложившаяся ситуация требовала весьма продуманной внутренней политики, и отсутствие ее ударяло, в числе прочих, и по морскому ведомству.

Впрочем, Н. Х. Бунге, а с ним и Д.М. Сольский, несколько драматизировали состояние финансов с тем, чтобы заставить моряков пересмотреть и значительно сократить свои запросы. Однако при поддержке Н. К. Гирса и Н. Н. Обручева (П. С. Ванновский по болезни отсутствовал) И. А. Шестаков и Алексей Александрович сумели отстоять их. Вечером того же дня управляющий Морским министерством с удовлетворением занес в дневник:

«Знаменательный для меня день… В долгой речи я поднял замечания Бунге, возражал Сольскому, с доказательствами, что наши требования суть трезвое выражение необходимого, приводил силы вероятных противников, наши нужды по разбросанности (Из-за больших расстояний между пунктами базирования сил на разных морях. – Авт.), благодарил за благосклонный взгляд на наши требования и, наконец, указывал, что флот, как явный признак, легче всего изобличает слабость, сказал, что есть средства восстановить его … Хотели связать нас Черным морем только, но ни Алексей, ни я на это не согласились. Дали тотчас 3 миллиона (хвала Богу) и обещались выполнить всю нашу программу». [74]

Уточним, что И. А. Шестакова все же обязали представить в Государственный Совет вместе со сметой 1883 года и

«подробные соображения о том, насколько именно бюджет морского ведомства будет подлежать увеличению специально на предмет судостроения»,

что предполагало дальнейшую борьбу по этому вопросу. [75]

Заговорили на заседании и о просимой К. П. Победоносцевым субсидии Добровольному флоту, в чем его поддерживал покровительствовавший Обществу император, но вместо нее была предложена помильная плата, а так как для определения ее размера требовался дополнительный расчет, то дело отложили. Не удалась и попытка К. П. Победоносцева представить пароходы своего Общества в качестве полноценной замены крейсеров. По настоянию И. А. Шестакова за ними оставили только транспортную службу. 20 мая 1882 года Александр III утвердил журнал совещания, а 22-го М. Х. Рейтерн сообщил об этом управляющему Морским министерством.

Впрочем, И. А. Шестаков наверняка выяснил позицию императора еще 17 мая, во время очередного доклада. Поэтому уже 18-го он приказал собрать адмиралов и корабельных инженеров, чтобы обсудить, какие именно корабли следует строить. Управляющий министерством, в точном соответствии с судостроительной программой, выделил пять типов: океанского броненосца с большим запасом топлива и осадкой не более 26 футов (7,92 м), для Балтики и экспедиций на Дальний Восток; броненосца 1 ранга для Черного моря, с сильной артиллерией, толстой броней, но малым запасом угля; крейсеров 1 и 2 класса, а также канонерской лодки. [76]

Исполняя его приказание, председатель кораблестроительного отделения МТК, генерал-майор О. О. Пельциг пригласил на заседание 20 мая председателя артиллерийского отделения МТК, вице-адмирала С.П. Шварца, инспектора кораблестроительных работ Кронштадтского порта, генерал-майора А. А. Свистовского, главного инженер-механика флота, генерал-майора А. И. Соколова, контр-адмиралов Н. Н. Андреева, Н. В. Копытова и ведущих корабельных инженеров. Перед ними были поставлены сформулированные И. А. Шестаковым вопросы и отведена неделя на подготовку ответов.

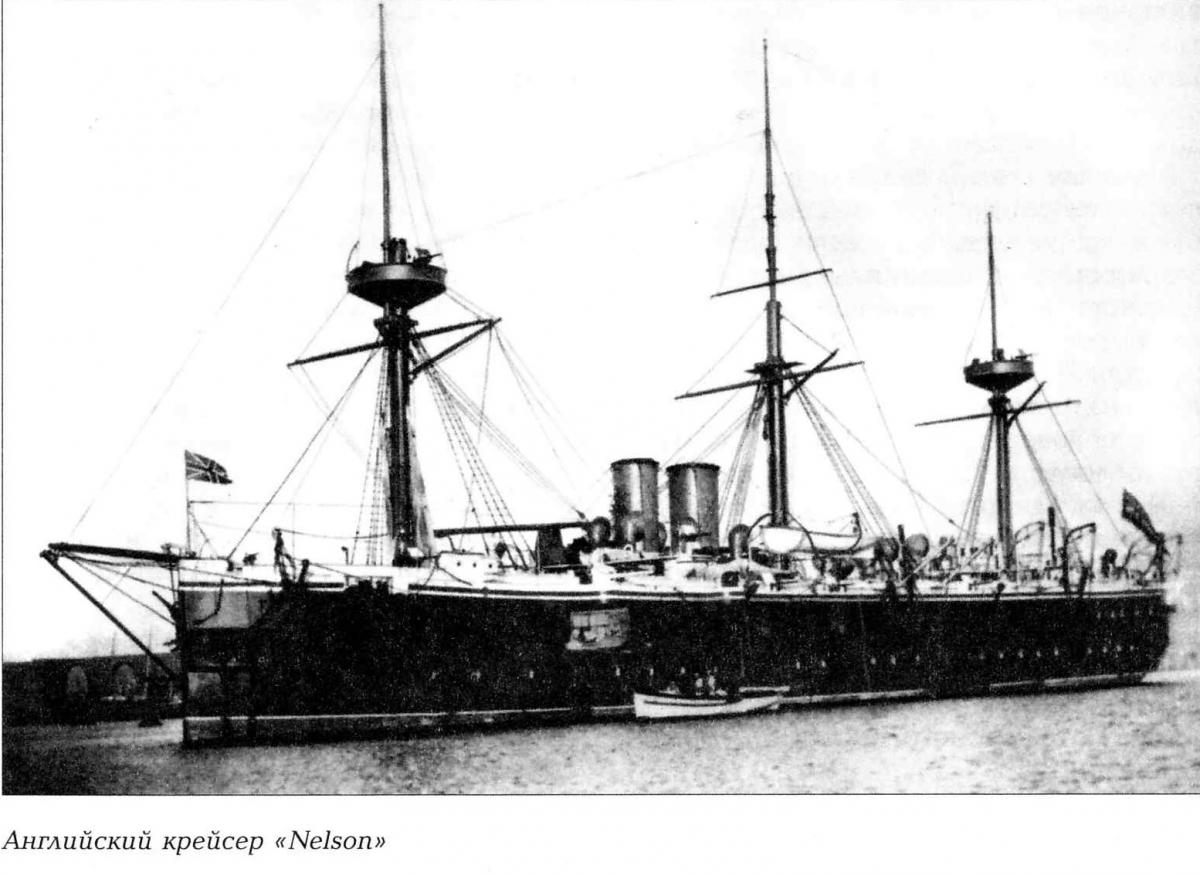

27 мая состоялось второе заседание, а 10 июня третье. В итоге такие авторитетные специалисты, как Н. А. Самойлов, И. Е. Леонтьев, Х. В. Прохоров, Н. А. Субботин, А.П. Торопов, Н. К. Глазырин, Н.Е. Кутейников, В. В. Максимов предложили в качестве прототипов соответственно английский броненосный крейсер «Nelson» или броненосец 2 класса «Imperieuse» (отдав предпочтение последнему), английский же броненосец 1 класса «Ajax» или французский «Caiman».

Подходящих образцов для крейсера 1 класса и канонерской лодки не нашлось, в качестве крейсера 2 класса лучшим был признан построенный французами для греческого флота «Miaulis». О «поповках» даже не упоминалось. Управляющий утвердил большинство предложений, но броненосец для Черного моря приказал строить по измененному чертежу «Петра Великого», с тремя 12-дюймовыми (305-мм) орудиями, а канонерскую лодку спроектировать с одним погонным 9-дюймовым (229-мм) орудием и осадкой около восьми футов, что удовлетворяло условиям службы таких кораблей как на Балтике, так и на Дальнем Востоке. Судя по журналу последнего заседания, крейсера 1 ранга предполагалось строить не броненосными.

Стремление скорее возродить флот подталкивало руководство министерством к широкой организации работ. Отечественная же промышленность, даже с привлечением прежде мало использовавшихся предприятий, могла обеспечить одновременное строительство только 8–10 кораблей, включая канонерки.

Совещание в МТК предложило на стапелях казенного Нового Адмиралтейства, Балтийского, Невского, Франко-Русского заводов в Петербурге, завода В. Крейтона в Або, в Кронштадтских доках, на Николаевском казенном адмиралтействе и верфи РОПиТ в Севастополе заложить девять кораблей. Железо и сталь для них могли поставлять казенные Боткинский и Ижорские заводы и частные: Обуховский, Невский, Франко-Русский, Путиловский и Бруно-Гофмарк, но справиться с заказом они были в состоянии не ранее, чем через полтора года с момента его выдачи. Механизмы также планировалось заказать отечественным предприятиям, и лишь в случае их отказа – за границей. [77]

Показательно, что из числа девяти предполагаемых кораблей на Черном море должны были строиться два броненосца, как и предусматривалось программой, на Балтике же вместо четырех броненосцев, один из которых на иностранной верфи, всего один, представлявший собой, по сути дела, броненосный крейсер, вместо одного крейсера 1 ранга – два, а вместо двух крейсеров 2 ранга – три. [78]

Очевидно усиление крейсерского уклона, изначально присущего программе (недаром водоизмещение балтийских броненосцев – 8400 т. – совпадало с показателями «Imperieuse», фигурировавшими в документах, которыми располагало министерство), возможно, из-за возникших на первом этапе ее исполнения проблем с изготовлением брони. И лишь впоследствии, возможно, под влиянием событий июня 1882 года в Египте, когда броненосцы английской эскадры вице-адмирала Ф.Б.П. Сеймура подавили огонь египетских береговых батарей, расчет был изменен: число одновременно строившихся на Черном, как и на Балтийском море броненосцев возросло, изменился их тип, крейсеров же стало меньше.

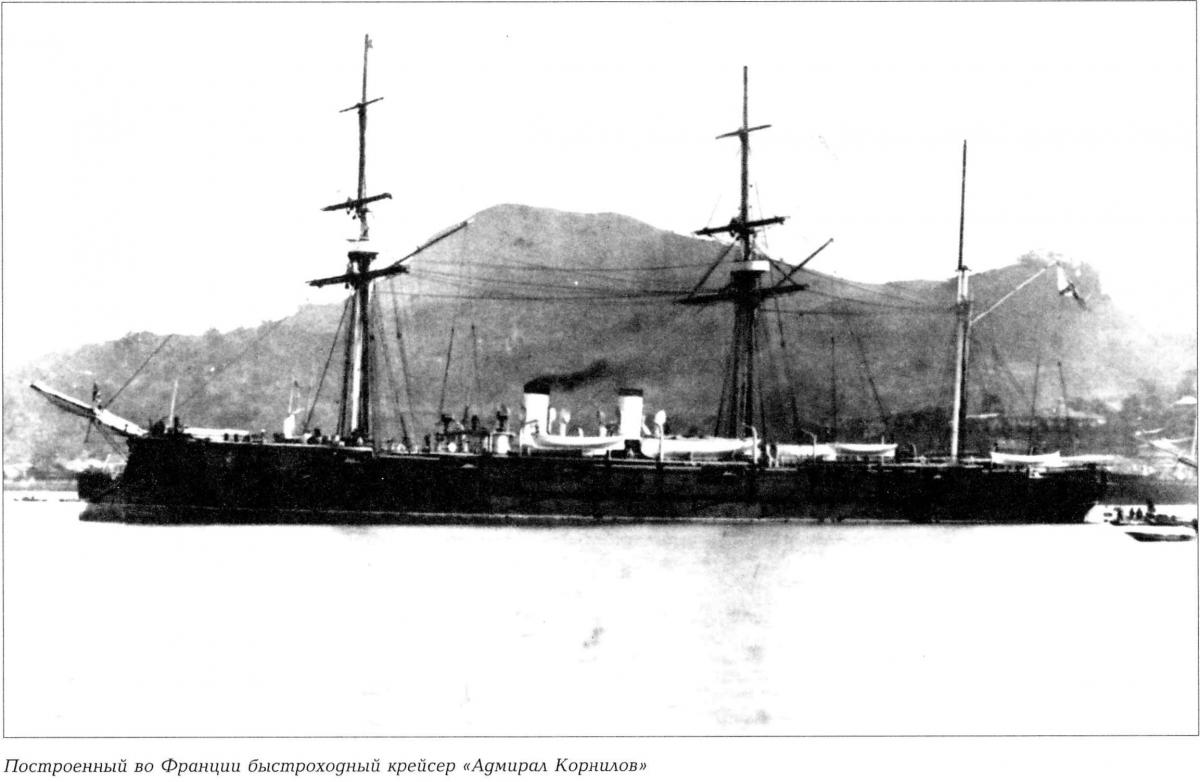

Правда, спустя три года программа претерпела изменение – решением И. А. Шестакова общая численность броненосцев сократилась, за счет чего он добился от Государственного Совета ассигнований на заказ быстроходного крейсера («Адмирал Корнилов») и минных судов новейшего типа.

Однако в дальнейшем Н. М. Чихачев восстановил близкие к первоначальным цифры. Несмотря на все последовавшие трансформации, программа 1882 года до 1898 года оставалась единственным, а до 1902 года – основным руководящим документом по военному судостроению.

В заключение отметим, что аппарат Канцелярии Морского министерства, первоначально разрабатывавший, по примеру прошедших десятилетий, по сути, штат флота, к началу 1882 года сделал шаг вперед, подготовив ряд документов, формулировавших положения, в большей степени отвечавшие требованиям к судостроительной программе. Задача осложнялась тем неопределенным состоянием поиска все более совершенных типов боевых кораблей, в котором находилось мировое судостроение. Бурное развитие военно-морской техники и оружия приводило к появлению новых образцов, значительно повышавших возможности едва ли не каждого нового типа корабля практически всех известных на то время классов.

Не будучи в состоянии предугадать характер их дальнейшего совершенствования, чины Канцелярии в своих расчетах взяли за основу новейшие достижения зарубежного судостроения. По тому же, единственно возможному тогда пути пошли затем и члены комиссии из флагманов и корабельных инженеров, определившие прототипы боевых единиц отечественного флота.

Надо полагать, все они осознавали относительность принятых решений и условность всех расчетов, однако исходившие от Министерства финансов, Государственного контроля и Департамента экономии Государственного Совета требования возможно более точного исчисления необходимых на реализацию программы денежных сумм предопределили характер дошедших до наших дней документов. Поэтому нам едва ли следует переоценивать значение тех или иных цифр – все они, включая общий размер ассигнований, являются ориентировочными. Важнее понимание того, что в 1882 году российское правительство приняло принципиальное решение возродить пришедший в упадок флот, рассматривая его в качестве не только элемента государственной обороны, но и важного инструмента внешней политики.

Примечания

[19] РГИА Ф. 1152, Оп. 9, 1880 г., Д. 615е, Л. 842.

[20] Там же. Л. 844.

[21] Степанов В.Л. Н. Х. Бунге. Судьба реформатора. – М., 1998. – С. 115.

[22] РГИА Ф. 1152, Оп. 9, 1880 г., Д. 615 е, Л. 843.

[23] Там же. Л. 891.

[24] РГАВМФ Ф. 410, Оп. 2, Д. 4103, Л. 1 об.

[25] Там же. Л. 4 об.

[26] Там же. Л. 25.

[27] Там же. Л. 4 об – 5.

[28] Там же. Л. 6-6 об.

[29] РГАВМФ Ф. 315, Oп. 1, Д. 1276, Л. 1, 4-9.

[30] РГАВМФ Ф. 410, Оп. 2, Д. 4117, Л. 13, 14-31 об; Д. 4098.

[31] РГАВМФ Ф. 4, Oп. 1, Д. 12, Л. 267 об-268. См. Кондратенко Р.В. Г. И. Бутаков против М. И. Кази // Третьи петербургские военно-исторические чтения молодых ученых. СПб., 1999. С. 10-13.

[32] РГАВМФ Ф. 315, Oп. 1, Д. 703, Л. 12; Ф. 26, On. 1, Д. 21, Л. 95.

[33] Дневник Е.А. Перетца (1880–1883). М.; Л., 1927. С. 87 – 88.

[34] РГАВМФ Ф. 315, Oп. 1, Д. 703, Л. 15.

[35] Там же. Л. 17-21.

[36] РГАВМФ Ф. 410, Оп. 2, Д. 4103, Л. 118–118 об. Упоминаемая далее «тактическая единица» из трех кораблей в данном случае – плод мысли самого И.А. Шестакова, официальными документами она не установлена.

[37] Там же. Л. 114-115.

[38] РГАВМФ Ф. 410, Оп. 2, Д. 4103, Л. 84.

[39] Там же. Л. 85.

[40] Там же. Л. 90 об.

[41] Там же. Л. 86 – 86 об.

[42] Там же. Л. 89 об.

[43] Там же. Л. 91 об.

[44] Там же. Л. 92 – 99.

[45] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 1-4.

[46] Там же. Л. 7 –7 об.

[47] Там же. Л. 8 об –9.

[48] Там же. Л. 9 об – 10.

[49] Там же. Л. 6.

[50] РГАВМФ Ф. 224. On. 1. Д. 385. Л. 8; Еще 21 ноября 1880 г. будущий император писал К. П. Победоносцеву: «Говорят, эта скотина Попов приехал вчера сюда. Дай Бог, чтобы скорее покончили мы с ним и с его округлением отечественной корабельной архитектуры». См. К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. М.; Пг., 1923. С. 1044.

[51] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 15- 19.

[52] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4103. Л. 169- 172.

[53] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 55-56.

[54] Андриенко В.Г. Круглые суда адмирала Попова. СПб., 1994. С. 33 – 34.

[55] Там же. Л. 74 – 76.

[56] Там же. Л. 63 об –64 об.

[57] РГАВМФ Ф. 4. Oп. 1. Д. 40. Л. 260; Ф. 26. On. 1. Д. 21. Л. 90-91.

[58] РГАВМФ Ф. 224. Oп. 1. Д. 387. Л. 42.

[59] Русское Судоходство. 1893. № 136-137. С. 2.

[60] РГАВМФ Ф. 224. Oп. 1. Д. 387. Л. 53 об.

[61] РГАВМФ Ф. 224. Oп. 1. Д. 385. Л. 18 об; Ф. 26. On. 1. Д. 21. Л. 91.

[62] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 5021. Л. 3.

[63] РГАВМФ Ф. 224. Oп. 1. Д. 349. Л. 47.

[64] РГАВМФ Ф. 26. Oп. 1. Д. 9. Л. 30.

[65] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 98–100. По другим источникам отношение датируется 13 апреля. См. РГИА Ф. 1263. Оп. 4. Д. 22. Л. 1,2. Но здесь, видимо, описка, так как для подготовки 8 рукописных документов требовалось некоторое время.

[66] РГИА Ф. 565. On. 1. Д. 211. Л. 1-15.

[67] РГИА Ф. 1263. Оп. 4. Д. 22. Л. 72.

[68] Голос. 1882. 12 января, 3, 7, 14 июля.

[69] Дневник Е.А. Перетца… С. 130.

[70] РГИА Ф. 1152. Оп. 9, 1882 г.. Д. 141. Л. 1-3 об.

[71] Там же. 1881 г. Д. 669 е. Л. 774; Кронштадтский Вестник. 1882. 4/16 апреля, 7/19 апреля.

[72] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 107; РГИА Ф. 565. On. 1. Д. 211. Л. 30 об.

[73] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 107 об; РГИА Ф. 565. On. 1. Д. 211. Л. 31 об.

[74] РГАВМФ Ф. 26. On. 1. Д. 9. Л. 46-47.

[75] РГАВМФ Ф. 410. Оп. 2. Д. 4110. Л. 109.

[76] РГАВМФ Ф. 421. On. 1. Д. 747. Л. 3 – 3 об; Ср. История отечественного судостроения. Т. 2. СПб., 1996. С. 165. Разумеется, И.А. Шестаков использовал собственные обозначения классов, не принятые официально.

[77] РГАВМФ Ф. 421. Oп. 1. Д. 747. Л. 69-73 об.; См. также Ф. 26. Oп. 1. Д. 1. Л. 48.

[78] Там же. Ср. Ф. 417. Oп. 1. Д. 67. Л. 2.

источник: Р. В. Кондратенко «Кораблестроительные программы Российского флота в конце 70-х-начале 80-х годов XIX века» сборник «Гангут» вып.51