Кировская весна. Глава 3.3. Большие Пушки

Это продолжение поста о развитии артиллерии в проекте Кировская весна

Глава 1 https://alternathistory.ru/altsssr-razvilka

Глава 2 https://alternathistory.ru/kirovskaya-vesna-glava-2

Глава 3 Часть 1 https://alternathistory.ru/kirovskaya-vesna-glava-3-chast-1

Глава 3 Часть 2 https://alternathistory.ru/kirovskaya-vesna-glava-3-chast-2

здесь описывается артиллерия от корпуса и выше

собственно говоря, пока что у меня получается не столько художественное произведение, сколько альтернативный Широкорад: так бы выглядела научно-популярная книга об артиллерии в мире "Кировская Весна".

Корпусная артиллерия

Корпусная пушка

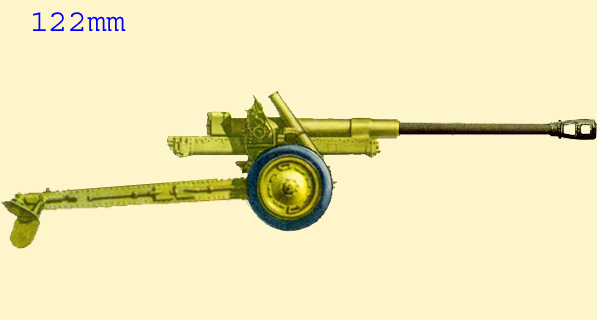

17 июня 1929 года Пермскому заводу был выдан заказ на разработку рабочих чертежей и изготовление опытного образца 122-мм корпусного орудия, который был подан на полигонные испытания в октябре 1931 года. Опытный образец орудия испытывался с разными по конструкции стволами (лейнированным и скреплённым), причём оба варианта имели дульный тормоз. По результатам испытаний, в мае 1932 года опытный образец орудия был отправлен на доработку. Доработку орудия вело КБ завода № 38, которое и присвоило в 1933 году орудию индекс А-19. 122-мм корпусная пушка (А-19) лишилась дульного тормоза, в связи с чем имела массу в походном положении 7 800 кг, массу в боевом положении 7100 кг, максимальную дальность стрельбы 19 800 км при весе снаряда 25кг. Бронепробиваемость пушки составляла 145мм на дистанции 1000 метров и 155 мм на дистанции 500 метров

Однако, по итогам в связи с решениями Всесоюзной Артиллерийской Конференции 1933 года в августе тактико-технические требования ГАУ изменились: в связи с необходимостью снизить вес корпусной пушки до 6000 кг ГАУ согласилось на отклоненный им при Ворошилове дульный тормоз, и потребовало с учетом этого снизить общий вес артсистемы.

Масса 122-мм корпусной пушки с дульным тормозом (как это ни странно, к ней подошел немного усиленный лафет от дивизионной гаубицы М-30, которую в 1936 году начал проектировать конструктор Петров) снизилась на 20%, а баллистика модернизированного орудия осталась та же, что и у образца 1931 года. Модернизированную корпусную пушку приняли на вооружение в 1938 году под наименованием КП-122/38.

КП-122/38 имела массу в походном положении 6 240 кг и массу в боевом положении 6 159кг, максимальную дальность стрельбы 19 800 м при весе снаряда 25кг. Бронепробиваемость пушки составляла 145 мм на дистанции 1000 метров и 155 мм на дистанции 500 метров.

Корпусная гаубица

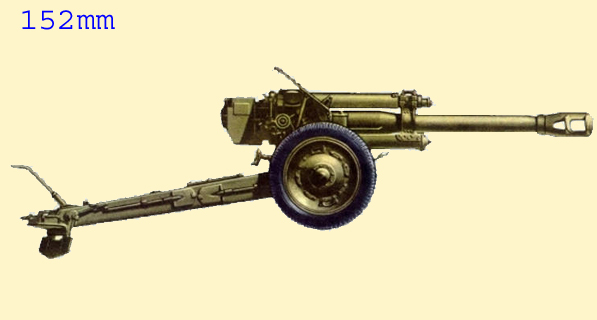

К началу 1930-х годов руководству РККА стало очевидно, что состоящие на её вооружении тяжёлые 152-мм гаубицы обр. 1909 и 1910 гг. периода Первой мировой войны устарели и не удовлетворяют современным требованиям к орудиям такого класса.

В соответствии с подписанным договором с немецкой фирмой Рейнметалл, немцы в 1930 году поставили в СССР конструкторскую документацию к 152-мм гаубице обр. 1931 года (НГ) — орудие имело раздвижные станины, ствол длиной 25 калибров с горизонтальным клиновым затвором и дульным тормозом, подрессоренный колёсный ход с металлическими колёсами на резиновых шинах. НГ имела массу в походном положении — 5445 кг и мощную баллистику с дальностью стрельбы порядка 13 км. Орудие было принято на вооружение, его производство было поручено Мотовилихинскому механическому заводу (ММЗ). В 1932 году завод не смог сдать приёмке ни одной гаубицы, в декабре 1933 года было сдано 4 гаубицы, в 1934 году — ещё 4, на чём их производство было прекращено. Основной причиной такого решения являлась низкая технологичность орудия, не соответствовавшая уровню имевшейся производственной базы (на ММЗ гаубицы собирались полукустарным способом)

В 1935 году на заводе № 172 в Мотовилихе (бывший ММЗ) в КБ под руководством Ф. Ф. Петрова начинается проектирование новой гаубицы современной конструкции. Технический проект нового орудия был отправлен в Артиллерийское управление 1 августа 1936 года, первый опытный образец был готов 2 ноября 1936 года, после чего начались его заводские испытания. На войсковые испытания в начале 1938 году был подан доработанный вариант гаубицы с удлинённым на 2,3 калибра стволом, что обеспечило полное сгорание заряда. Оружие наложили на лафет 122-мм гаубицы (М-30).

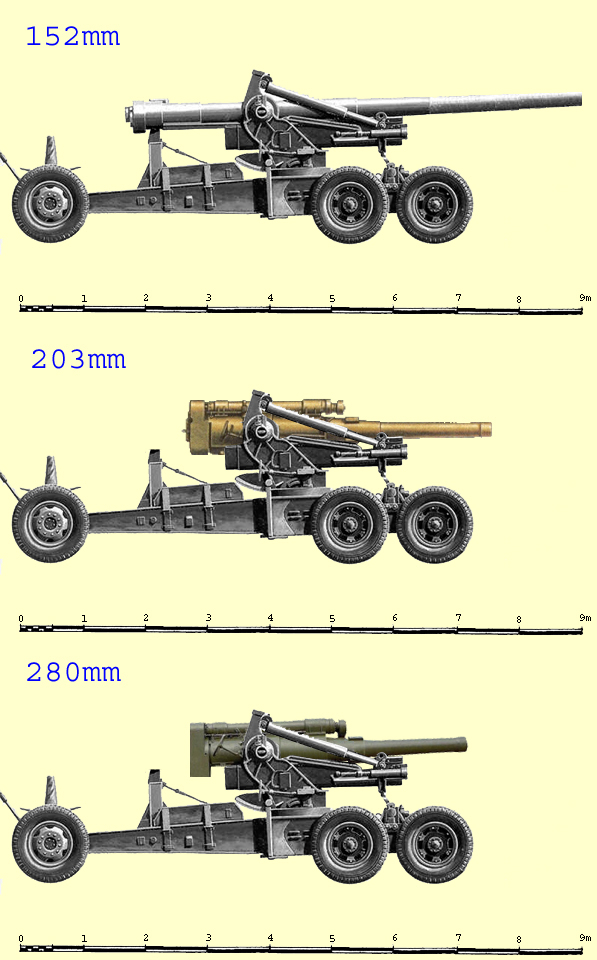

Корпусную 152-мм гаубицу под наименованием КГ-152/38 приняли на вооружение в 1938 году. КГ-152/38 имела массу в походном положении 3640 кг, массу в боевом положении 3600 кг, максимальную дальность стрельбы 12 400 м при весе снаряда 40кг.

Армейская артиллерия

Армейская пушка

В 1935 году ГАУ провело дополнительные испытания по определению максимального веса буксируемой артсистемы. Оказалось, что по плохим дорогам 10-тонные повозки буксируются крайне плохо, а хороших дорог в СССР было недостаточно. Вес армейской пушки и армейской гаубицы в походном положении ограничили 8000 кг, в крайнем случае – 8500кг.

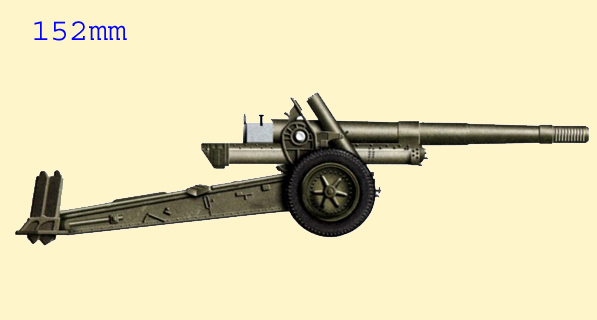

Из тяжёлых орудий корпусного-армейского звена Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) досталась от русской армии 152-мм осадная пушка образца 1910 года. Это орудие было спроектировано французской фирмой «Шнейдер» (Schneider) для Российской империи и использовалось в Первой мировой и Гражданской войнах. К 1930-м годам оно явно устарело и было подвергнуто двум модернизациям — в 1930 и 1934 годах. Модернизации существенно улучшили характеристики пушки обр. 1910 г., но, тем не менее, она не вполне удовлетворяла требованиям своего времени, главным образом по мобильности, максимальному углу возвышения и скорости наводки. В 1935 году конструкторское бюро (КБ) завода № 172 (Пермский завод) в Мотовилихе пыталось продолжить модернизацию орудия, однако Главное артиллерийское управление (ГАУ) не поддержало эти работы, и они были прекращены. В КБ завода № 172 началось проектирование нового орудия. Над проектированием МЛ-20 работала группа инженеров под руководством известного советского конструктора-оружейника Ф. Ф. Петрова. Орудие имело многочисленные заимствования от 152-мм пушки обр. 1910/34 гг. — ствол с затвором, противооткатные устройства, общий колёсный ход, подрессоривание и станины.

МЛ-20 вышла на полигонные испытания 25 декабря 1936 года, а в следующем году — на войсковые. По итогам этих испытаний МЛ-20, после устранения недостатков, в основном касающихся лафета, была рекомендована к принятию на вооружение. МЛ-20 под официальным названием АП-152/37 была принята на вооружение 22 сентября 1937 года.

АП-152/37 имела массу в походном положении 7930 кг, массу в боевом положении 7 270 кг, максимальную дальность стрельбы 17 300 м при весе снаряда 43,6кг.

Армейская гаубица

1 марта 1917 г. в составе ТАОН (тяжелая артиллерия особого назначения) находилось 48 орудий 203-мм гаубицы Виккерса и 8 орудий 208-мм гаубицы Шнейдера.

К 1.11.1936 г. в РККА остались только гаубицы Виккерса – их имелось 50 исправных 203-мм гаубиц и одна такая учебная гаубица. Гаубица Виккерса имела массу в походном положении 9276 кг, массу в боевом положении 8192кг, максимальную дальность стрельбы 9 600 м при весе фугасной бомбы 90,7 кг. В период 20х годов было предпринято несколько попыток модернизировать орудие, и все – безуспешно.

203-мм гаубица Шнейдера образца 1913 году имела массу в походном положении 6 864 кг, массу в боевом положении 5 389 кг, максимальную дальность стрельбы 8 500 м при весе снаряда 98,3кг. По проекту модернизации 1928 года старый ствол гаубицы Шнейдера длиной в 13 клб заменялся новым в 20 клб. Заказ на опытный образец 203-мм гаубицы обр. 1929 г. системы «Шнейдер — Красный Путиловец» был выдан тресту «Красный Путиловец» 10.07.1929 г. 21 декабря 1930 г. на НИАП направили опытный образец 203-мм гаубицы обр. 1929 г. № 1. Испытания гаубицы начались на следующий день. Не дожидаясь их окончания АУ (артиллерийское управление) решило выпустить гаубицы обр. 1929 г. малой серией. В 1931 году изготовили 10 гаубиц, но ни одна не была принята заказчиком. В первой половине 1932 года пять гаубиц прошли полигонные испытания на НИАПе. По результатам испытаний было решено доработать систему, устранить ряд недостатков, а также упрочить лафеты гаубиц. В 1934 году Кировский завод, бывший «Красный Путиловец», получил заказ на переделку 16 гаубиц, но ни в 1934, ни в 1935 году заказ не выполнил.

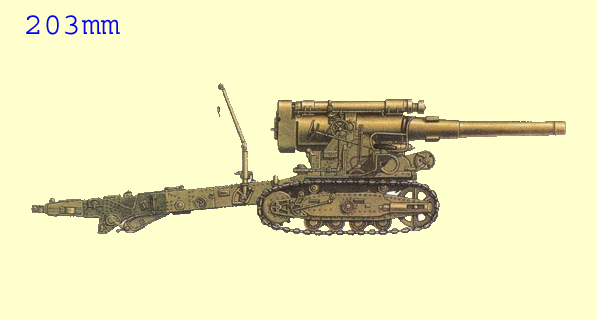

В результате 203-мм гаубицу было поручено проектировать заводу № 172, где ее вопреки постановлению Совета Труда и обороны, а также сложившейся практике назвали 203-мм мортирой. Рабочие чертежи орудия были подписаны ГАУ в апреле 1936 г. 203-мм мортира М-4 представляла собой наложение вновь спроектированного 203-мм ствола-моноблока с затвором от 203-мм гаубицы Б-4 на штатный лафет 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 (52-Г-544А). Ствол-моноблок мортиры состоял из однослойной трубы и казенника. Ствол снабжался навинтным дульным тормозом. Затвор был взят полностью от 203-мм гаубицы Б-4. Лафет и передок заимствовали от МЛ-20 без всяких изменений.

Опытный образец 203-мм мортиры М-4 18 ноября 1936 г. прибыл с завода № 172 им. В.М.Молотова на Гороховецкий полигон, однако по ряду причин испытания мортиры задержались и были начаты лишь 21 января 1937 года. В ходе полигонных испытаний было сделано 456 выстрелов и пройдено 558 км по асфальтированному и булыжному шоссе, покрытому снегом, со средними скоростями 14-23 км/час.

В заключении комиссии по испытаниям (от 25 марта 1937 г.) сказано, что из мортиры допускается стрельба (в случае самообороны) полным зарядом при угле 0°. Согласно заключению комиссии, М-4 испытания выдержала, но отмечалась неудовлетворительная кучность стрельбы на наименьшем заряде № 5, недостаточная прочность люльки, плохая уравновешенность качающейся части и другие недостатки. По «устранении указанных недостатков 203-мм мортира может быть рекомендована на вооружение Красной Армии». Угол вертикального наведения составил от -2 до +65 градусов, горизонтального наведения 43,5 градусов, скорострельность 1 выстрел за 1,5 минуты.

Не смотря на позицию КБ завода № 172, поддержанную Гороховецким полигоном, Уборевич лично вычеркнул из проекта постановления слово «мортира». В результате в полном соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны 1933 года М-4 под наименованием АГ-203/37 приняли на вооружение в 1937 году. АГ-203/37 имела массу в походном положении 8498 кг, массу в боевом положении 7668 кг, максимальную дальность стрельбы 10 200 м при весе снаряда 100 кг.

Артиллерия большой мощности

Проектирование дуплекса большой мощности (152-мм дальнобойной пушки и 203-мм гаубицы большой мощности на едином лафете) было решено начать в 1926 году.

Проект 203-мм гаубицы большой мощности был закончен раньше всех – в 1928 году. Первый опытный образец 203-мм гаубицы Б-4 был изготовлен на заводе «Большевик» в начале 1931 года, после чего Б-4 была направлена на полигонные испытания. Затем конструкцию доработали и приняли на вооружение в 1934 году. Серийный выпуск велся сначала на «Большевике», а затем, после завершения реконструкции сталинградского завода «Баррикады», на двух заводах: на «Большевике» и на «Баррикадах». К марту 1933 года в войсках было 7 гаубиц, а к январю 1936 – уже 119 гаубиц Б-4. Основным достоинством Б-4 был впечатляющие дальность, масса снаряда, меткость и надежность орудия. Существенным недостатком была недостаточная мобильность Б-4, вызванная откровенно неудачным гусеничным лафетом.

В 1929 году АУ выдало заводу «Большевик» тактико-технические требования на проектирование 152-мм пушки АРГК. «Большевик» представил 152-мм дальнобойную пушку Б-10 на полигонные испытания в 1932 году. Испытания зафиксировали максимальную дальность стрельбы 29 900 метров при весе снаряда 49,5 кг, но совершенно неудовлетворительную меткость. В 1935 году «Большевик» представил на полигонные испытания модернизированный вариант этой пушки под названием Б-30, с максимальной дальностью 26 580 метров, и снова без малейшей надежды попадать в цель. Тем временем завершивший реконструкцию сталинградский завод «Баррикады» вступил с «Большевиком» в острую конкурентную борьбу. В 1935 году «Баррикады» представили для проведения полигонных испытаний свой вариант пушки с заводским индексом Бр-2 с максимальной дальностью 25 070 метров. Меткость Бр-2 признали удовлетворительной, хотя отличие от Б-30 было не особенно велико. В 1936 году было решено начать производство Бр-2, и отлаживать ее постепенно с использованием конструкторских идей от обоих конкурирующих заводов.

В 1935 году на заводе «Большевик» в инициативном порядке был изготовлен ствол 280-мм мортиры Б-33, позднее включенный в план 1936 года. Ствол мортиры был установлен на лафете Б-4, с использованием поршневого затвора от 280-мм мортиры Шнейдера. В 1936 году мортира Б-33 была отправлена для проведения полигонных испытаний, в ходе которых мортира с достаточной меткостью стреляла снарядом весом 200 кг, приведенная дальность составила 11 060 метров. Так из дуплекса большой мощности получился триплекс большой мощности. «Баррикады» представили свой образец 280-мм мортиры Бр-5 на полигонные испытания в 1937 году, меткость у Бр-5 оказалась хуже, при той же дальности и весе снаряда. Выпуск мортир планировали начать на «Баррикадах» в 1938 году, но для доведения конструкции потребовался еще год.

Таким образом, в 1936 году орудия триплекса большой мощности при приблизительно одинаковом весе в походном положении около 19 тонн имели следующие тактические характеристики: 152-мм пушка стреляла на 25 километров 50-килограмовым снарядом, 203-мм гаубица – на 17 километров 100-килограмовым снарядом и 280-мм мортира — на 11 километров 246-килограмовым снарядом. Бесспорным достоинством триплекса были впечатляющие значения дальности и веса снарядов, а недостатком – не обеспечивающий достаточной мобильности тяжелый гусеничный лафет, а также существенные конструктивные недостатки 152-мм пушки.

В 1936 г. советский военный атташе в США В.А. Клейн-Бурзин посетил артиллерийскую, пехотную и кавалерийскую офицерские школы, механизированную бригаду, авторемонтную базу в Балтиморе, завод Спери, присутствовал на больших армейских маневрах, проведенных в начале сентября. В одном из разговоров с американскими коллегами он узнал, что в США для ускорения проектирования 155-мм тяжелого орудия M1 пришлось заморозить финансирование 203-мм гаубицы М-115. Полигонные испытания М1 запланированы на 1937 год. Наряду с другой важной информацией, он включил этот разговор в доклад Уборевичу «об итогах работы советского военного атташе в США в 1936 году».

К 1.01.1937 г. была изготовлена 119 гаубиц Б-4 и приступил к выпуску малой серии пушек Бр-2. Готовился выпуск и первой партии мортир Б-5. В войсках тяжелый гусеничный лафет Б-4 встретили с трудом. Учебные марши проходили с огромным трудом, четыре гаубицы потерпели аварии и нуждались в капитальном ремонте. Еще в 1936 году ГАУ выдало техзадание на колесный лафет, но ни от одного завода никаких чертежей не получило.

Прочитанный в январе 1937 году доклад военного атташе в США натолкнул Уборевича на оригинальную мысль, которой он не замедлил поделиться с Кировым: «Сергей Миронович, что Вы думаете о взаимовыгодном сотрудничестве с США: они вроде завершают тяжелую 155мм пушку и лафет к ней, а мы научились делать 203-мм гаубицы и 280-мм мортиры. Что если предложить им поменять лафет с пушкой на гаубицу и мортиру?»

В марте 1937 года военные атташе США в СССР военный атташе Ф. Феймонвилл и военный атташе СССР в США В.А. Клейн-Бурзин осмотрели 155мм пушку М1 и 203-мм гаубицы Б-4, и информировали свое руководство о своих впечатлениях. Договор о безвозмездном обмене конструкторской документацией и протоколами полигонных испытаний по принципу «155-мм пушка М1 и лафет «Carriage M1» против 203-мм гаубицы Б-4 и 280-мм мортиры Б-5» был подписан в июне 1937 года, и в начале 1938 года и в США, и в СССР были почти одновременно приняты на вооружение все три орудия триплекса большой мощности на едином лафете «Carriage M1». В СССР они получили названия ПБМ-152/38, ГБМ-203/38 и МБМ-280/38

Таким образом, в 1938 году орудия триплекса большой мощности при приблизительно одинаковом весе в походном положении около 14 тонн имели следующие тактические характеристики: 152-мм пушка стреляла на 23,7 километров 45-килограмовым снарядом, 203-мм гаубица – на 17 километров 100-килограмовым снарядом и 280-мм мортира — на 11 километров 246-килограмовым снарядом.

Бронепробиваемость 152-мм пушки при использовании 43кг снаряда HE M101 составляла 2011 мм на дистанции 914 метров и 1402 мм на дистанции 4572 метров.

Артиллерия особой мощности

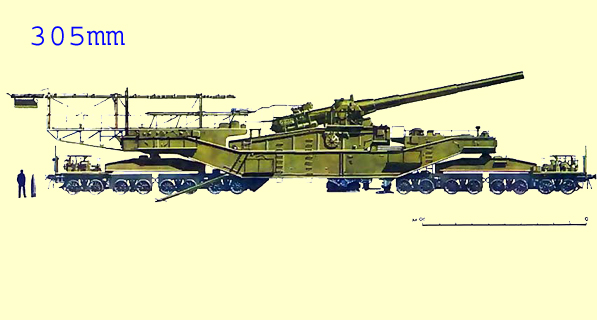

Гаубица особой мощности калибра 305 мм

305-мм гаубица обр. 1915 г. могла перевозиться только по железной дороге в разобранном виде, и это было ее существенным недостатком. Прорабатывалось несколько идей по модернизации 305-мм гаубицы обр. 1915 года, но ни одну из них до стадии реализации довести не удалось.

К 1.01.1933 г. на вооружении в РККА состояло 34 305-мм гаубиц обр. 1915 года, которым было присвоено краткое наименование гаубица особой мощности ГОМ-305/15. Организационно они входили в пять отдельных артиллерийских дивизионов особой мощности (ОМ). В каждом дивизионе имелось по три батареи двухорудийного состава (всего 6 гаубиц).

ГОМ-305/15 имела наибольший вес при раздельной возке 19 650 кг, суммарную массу в боевом положении 64 783 кг, максимальную дальность стрельбы 13 500 м при весе снаряда 377 кг. Существенным недостатком этой артиллерийской системы была совершенно недостаточная мобильность: время установки орудия составляло 1,5 дня при наличии заранее вырытого котлована, а перевозиться она могла только по железной дороге, от железной дороги к огневой позиции следовало строить узкоколейную дорогу.

В 1934 году сформировали шесть отдельных артиллерийских железнодорожных четырехорудийных батареи особой мощности (24 гаубиц калибра 305 мм перевели в железнодорожную артиллерию, а 10 оставили как есть, сведя в три батареи: две по 3 орудия и одну с 4 орудиями).

В 1938 году прорабатывался вопрос о проектировании современной 305-мм гаубицы и 400-мм мортиры, но практического разрешения идея не получила.

Железнодорожная артиллерия РГК

Железнодорожная артиллерия Резерва Главного Командования РККА состояла из 305мм гаубицы и двух видов корабельных орудий, установленных на железнодорожные транспортеры – 130-мм корабельной пушки Б-13 и 203-мм корабельной пушки Б-203.

Кроме этих трех типов, на вооружении войск береговой обороны РККА, входящих в состав ВМС РККА, входили специализированные морских железнодорожные транспортеры, которые могли вести огонь только со специально подготовленных бетонных площадок.

— ТМ-1-14 (шесть единиц) — транспортер морской, тип 1, калибра 14 дюймов, вооруженный оставшимися от линейных крейсеров типа «Измаил» дореволюционными 356-мм пушками.

— ТМ-2-12 (шесть единиц) и ТМ-3-12 (три единицы) — транспортеры морские, типы 2 и 3, калибр 12 дюймов), вооруженные дореволюционными 305-мм пушками от линкоров.

Эти железнодорожные транспортеры в порядке исключения могли быть использованы против целей на берегу, но только в пределах досягаемости от своих бетонных огневых позиций.

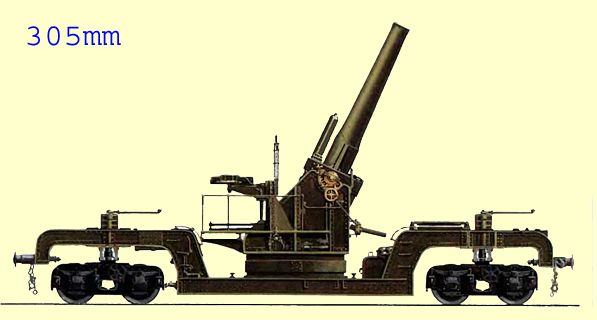

305-мм железнодорожная артиллерийская установка ТС-1-305

Железнодорожная артиллерийская установка ТС-1-305 (транспортер сухопутный, тип 1, калибр 305 мм) была наименее современной и наименее массовой из железнодорожных установок советской железнодорожной артиллерии Резерва Главного Командования РККА. В составе АРГК находилось 24 ТС-1-305 в шести отдельных железнодорожных батареях особой мощности, по 4 орудия в батарее.

305-мм гаубица представляла собой качающуюся часть 305мм гаубицы 1915 года на новом лафете, специализированном для установки на железнодорожной платформе. Проект использовал полученные по неофициальным каналам чертежи английской 305-мм гаубицы Mk3 на железнодорожном транспортере Mk2, выпускавшейся до окончания Империалистической войны, а затем направленной на консервацию.

ТС-1-305 имел массу в боевом положении 61 700 кг, максимальную дальность стрельбы 13 500 м при весе снаряда 377 кг.

203-мм железнодорожная артиллерийская установка ТС-2-203

Железнодорожная артиллерийская установка ТС-2-203 (транспортер сухопутный, тип 2, калибр 203 мм) была достаточно современной и массовой установок советской железнодорожной артиллерии. К началу Великой Отечественной войны ТС-2-203 входили в восемь отдельных железнодорожных батарей особой мощности. Батареи имели четырехорудийный состав. Всего в составе АРГК находилось 32 единиц ТС-2-203

Предварительные исследования, направленные на создание железнодорожной артиллерийской установки с круговым обстрелом с любой точки железнодорожного пути проводились в СССР с 1931 года. Установка, калибр которой планировался в 1931 году как 180 мм, предназначалась для использования в системе береговой обороны и для решения широкого круга задач в интересах сухопутных войск. Разработка технического проекта установки осуществлялась КБ ленинградского Металлического завода на основе 8-дюймового орудия Викерса образца 1905 года.

В 1933 году решением наркомвоенмора Уборевича калибр орудия был изменен обратно: со 180мм на 203мм, а длина ствола сохранена в пределах 10 метров (50 калибров).

Основой конструкции ТМ-1-180 являлся железнодорожный транспортер. Он включал главную балку, опирающуюся на две четырехосные железнодорожные тележки. Балка была снабжена восемью откидывающимися опорными ногами, в ее средней части на поворотном основании монтировалось 203-мм пушка Б-203-50, с длиной ствола 50 калибров, Производство пушек было организовано на ленинградском заводе «Большевик».

Для подачи боеприпасов к орудию транспортер снабдили снарядной платформой, которая вращалась вместе с орудием. При этом вагоны-погреба располагались спереди и сзади транспортера и подача боеприпасов осуществлялась с любого из них. Между вагонами и снарядной платформой располагались рольганги с деревянными роликами. По ним снаряды из вагонов подавались вручную на платформу. Для полузарядов рядом с рольгангом был установлен наклонный желоб. Заряжание производилось на угле вертикального наведения +10°, такой же угол придавался и лоткам.

Для удобства размещения прислуги при заряжании снарядная платформа устанавливалась на главной балке с небольшим эксцентриситетом относительно оси вращения системы. Поэтому во время горизонтального наведения платформа меняла свое положение относительно рольгангов, и приходилось непрерывно перемещать рольганг, отслеживая движение платформы. Это было серьезным недостатком системы подачи боеприпасов, но при соответствующей тренировке сбоев и задержек в стрельбе не было.

Для того чтобы снарядная платформа не выходила за железнодорожный габарит по ширине, ее разделили на две части. При переходе из боевого положения в походное они поворачивались на вертикальных осях на 180° и располагались прямо под орудием, которое в походном положении было направлено к концу состава.

Конструкция транспортера позволяла вести круговую стрельбу с любой точки железнодорожного пути без предварительного инженерного оборудования огневой позиции. Для этого главная балка опускалась на специальные брусья, которые устанавливались на шпалы железнодорожного полотна. Брусья набирались из дубовых досок и связывались болтами и скобами.

Транспортер имел восемь опорных ног, которые в боевом положении располагались таким образом, что стрельба могла вестись под любым углом горизонтального наведения. Опускание главной балки производилось с помощью двух винтовых механизмов, расположенных на концах транспортера. Каждый из них приводился в действие двумя номерами расчета.

Для обеспечения скрытности стрельбы железнодорожных артиллерийских установок сотрудники ленинградского Научно-исследовательского морского артиллерийского полигона разработали беспламенные заряды, которые готовились на базе обычных пламенных пироксилиновых порохов путем введения специальных добавок. Вследствие отсутствия яркой вспышки при выстреле германская АИР практически лишилась возможности визуально засекать стреляющие установки.

Вес железнодорожная артиллерийская установки в походном положении составлял 160 тонн. 203-мм пушка Б-203 имела максимальную дальность стрельбы 33 500 м при весе снаряда 122 кг.

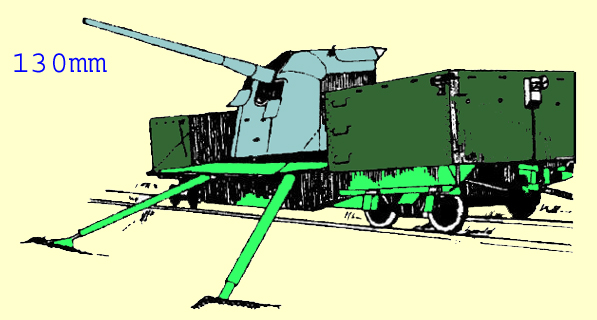

130-мм железнодорожная артиллерийская установка ТС-3-130

К изготовлению опытного образца корабельной 130-мм пушки Б-13 приступили в середине 1932 года. Этот трудоемкий процесс затянулся, так как в рабочие чертежи постоянно вносились изменения. Лишь 8 апреля 1934 года приступили к заводским испытаниям пушки. Они выявили ряд дефектов, и образец вернули на завод для доработки. В апреле 1935 года испытания возобновили, и по устранению недостатков приняли на вооружение в 1938 году. Корабельный орудия получали, в отличие от сухопутных образцов вооружения, наименования по заводским индексам, и это орудие было принято на вооружение под наименованием «корабельная 130-мм пушка Б-13».

В годы Великой Отечественной войны 130-мм пушки Б-13 стали самыми распространенными морскими орудиями среднего калибра. Ими были вооружены все лидеры и эсминцы советской постройки до 1945 года, ряд канонерских лодок и некоторые минные заградители. К началу боевых действий в 1941 году значительное число таких пушек находилось на береговых батареях, а кроме того, эти орудия, размещенные на железнодорожных платформах, воевали в составе бронепоездов или железнодорожных батарей.

В годы войны ряд недостатков Б-13 обернулся ее достоинствами. Например, отсутствие электроприводов наведения, ручное заряжание и др. — благодаря этому пушки, предназначенные для эсминцев, без всяких изменений ставили за несколько часов на палубы барж, шаланд, на обычные четырехосные железнодорожные платформы или на импровизированные основания где-нибудь в чистом поле. Не нужно ни источника тока, ни радиолокационной системы управления огнем.

Вес 130мм пушки Б-13 в походном положении составлял 12 800 кг, максимальная дальность стрельбы 25 500 м при весе снаряда 33,4 кг.

Использованная литература

«Полевая артиллерия большой и особой мощности» Александр ШИРОКОРАД

http://vadimvswar.narod.ru/ALL_OUT/TiVOut9801/FAHSP/FAHSP001.htm

Интернет-сайт «Большая военная энциклопедия». Железнодорожные артиллерийские установки

http://zonwar.ru/artileru/rail_guns/

!!!

Но, всё-ж-таки, лепить

Но, всё-ж-таки, лепить корпусной дуплекс на лафете дивизионной лёгкой гаубицы М-30 — ошибка. Получим арту слабее немецкой. Я за лафет от Мл-20.

Смысла в дальнобойной 152 мм пушке не вижу совершенно — из-за проблем с целеуказанием на больших дистанциях, военного значения она не будет иметь никакого. А для средних дистанций, лучше использовать 203 мм гаубицу.

Ход с американским колёсным лафетом красивый, но в РИ мы и сами колёсный лафет смастачили. В АИ его можно было сделать и гораздо раньше.

Очень хорошо что не стали покупать сырые чешские орудия особой мощности — возились с их доводкой до самой войны. Да и смысла в них, опять-таки не много — немцы предпочитали строить железные дороги, а не крепости, а Ваша жд арта впечатляет.

Отличная работа. Большой плюс. С уважением, Ансар.

Ansar02 пишет:

!!!

Ход с

[quote=Ansar02]

Ход с американским колёсным лафетом красивый, но в РИ мы и сами колёсный лафет смастачили. В АИ его можно было сделать и гораздо раньше.

[/quote]

мне то-же нравится американский лафет…. Он и для зениток подойдёт?!

Но, всё-ж-таки, лепить

Но, всё-ж-таки, лепить корпусной дуплекс на лафете дивизионной лёгкой гаубицы М-30 — ошибка. Получим арту слабее немецкой. Я за лафет от Мл-20.

А может ошибка в том, что в РККА имеется такая орг.штатная структура как корпус? Так ли он нужен? Это только раздувает штаты и ненужный управленческий аппарат. Дивизия-армия — вполне понятная и работоспособная структура. Зачем городить дополнительную структуру-соединение в виде корпуса?

ЗЫ: емнип у тех же немцев небыло никакой корпусной или армейской артиллерии. Только артиллерия РГК. Т.е. убери корпуса из ОШС и останутся вполне армейские арт. системы в виде МЛ-20 и А-19. И придумывать ничего не требуется.(ну, разве что не раскрыта ещё РЕАКТИВНАЯ артиллерия—по какому пути пойдёт развитие?)

Корпус это промежуточное

Корпус это промежуточное звено между дивизией и армией. Однако для подвижных соединений мотострелковых, танковых, кавваллерийских вполне он подойдет, в отличии от стрелковых. Для пехоты оптима такая организация: отделение-взвод-рота-батальон-полк-дивизия-армия (5-6 стрелковых дивизий и возможно 1 подвижной корпус (либо 3-4 бригады подвижных войск).

большое спасибо за большое спасибо за комментарий. у меня от дивизии к армии происходит планомерный рост калибра. Для гаубиц: дивизия 122, корпус 152, армия 203. На каждом уровне свой лафет место у МЛ-20 получилось в армии, для корпуса — менее тяжелый, а для РГК — более тяжелый лафеты. Это имеет свою логику, хотя согласен что, некоторый смысл есть и в другой идее: сделать корпусно-армейский дуплекс пушка 152мм + гаубица 203мм на лафете МЛ-20 (собственно он у меня называется армейским дуплексом). Но тогда мы теряем пушку 122мм А-19. а мне этого не хочется делать по двум причинам: исторически не достоверно, и будет нужно против тигров 1943 года. Судя по тому что на лафет дивизионной гаубицы поставили 152мм корпусную гаубицу Д-1, лафет дивизионной гаубицы М-30 был слегка перетяжелен. Если же всю дивизионную артиллерию делать в лафете М-30, то это сильно увеличивает число средне-тяжелых быстроходных тракторов. Что касается жд арты — то это все реальная история за исключением двух моментов: в СССР в РИ не было 350мм гаубицы на жд платформы (это картинка английского тарнспортера. а пушка та самая Виккерса 350мм) вместо моей 203мм пушки была 180мм жд пушка, которая стреляла на 37 км, но более легким снарядом, чем моя выдуманная… Подробнее »

А может ошибка в том, что в

Вермахт: К 1 сентября 1939 года были сформированы 12 армейских корпусов из 38 дивизий, общей численностью 582 000 человек. Общая численность вермахта составляла 4,6 миллиона человек. На 30 июня 1941 К примеру в Группе армий Центр было 2 полевые армии и 1 танковая, а в полевых армиях по 2- 4 армейских корпуса.

Но я отталкиваюсь от практики Армии-Победительницы (РККА 1944 года). Если там были и корпуса, и армии — значит так в моей АИ будут и корпуса, и армии. Если там была копусная 152мм гаубица Д-1 (на лафете М-30) — значит будет и в моей АИ. А-19 я просто приделал дульный тормоз, и она стала легче. Это кажется мне вполне логично, более того именно с дульным тормозом она стояла на танках ИС-2

да, надо добавить про артсамоходы и Реактивную артиллерию — это я упустил

Для пехоты оптима такая

в данной АИ вся пехота входит в армии прикрытия, где нет подвижных войск. Армии прикрытия состоят из 3 корпусов, а корпуса из 3 стрелковых дивизий каждый

в данной АИ подвижные войска — это Армии Прорыва из трех корпусов прорыва. корпус прорыва — одна танковая (2тп+1мсп) и одна мотострелковая дивизия (3мсп). которые преобразуются в 1939 году в две танковые дивизии (1тп + 2 мсп) с сохранением общего числа полков всех типов. Также некоторые корпуса прорыва будут усилены одной кавдивизией и артиллерией РГК.

идея о том, что корпуса не нужны, была опробована в РИ и отвергнута РККА. Корпуса были расформированы в августе-сентяре 1941, но затем заново сформированы в 1943 году и встретили Победу. детальная информация тут http://www.soldat.ru/spravka/korpusa_rkka/table1.html

КосмонавтДмитрий пишет: идея [quote=КосмонавтДмитрий] идея о том, что корпуса не нужны, была опробована в РИ и отвергнута РККА. Корпуса были расформированы в августе-сентяре 1941, но затем заново сформированы в 1943 году и встретили Победу. детальная информация тут http://www.soldat.ru/spravka/korpusa_rkka/table1.html [/quote] Угу, "опробована"… (кстати, без корпусов были одеражаны победы под Москвой и Сталинградом— это аргумент "ЗА" корпуса или "ПРОТИВ"?) И считать, что структура РККА с коротой она встретила победу в 1945-ом идеальна неправильно. Потому как сразу мосле победы началось переформирование механизированных частей из бригад-корпусов в дивизии— не оттого ли что структура времён ВОВ не эффективная? Или вспомним совершенно дурацкую практику РККА, когда вместо насыщения уже существующих частей и соединений личным составом и техникой до необходимых величин всю войну формировали всё новые и новые части и соединения(даже в 1944-45гг).— Это вы тоже считаете правильным? Так что не факт, что "отвергнутые" руководством РККА идеи были НЕПРАВИЛЬНЫЕ или не работали. ЗЫ: у нас по штату 1943-45гг командиром среднего танка был лейтенант, а в тяжёлом танке сидело аж два офицера— командир и мех.вод. Полк самоходной артиллерии(да и буксируемой тоже) в 16-20 машин и командует им, естественно, целый полковник!—Это тоже правильным посчитаем? Неудивительно, что у нас в РККА к концу войны офицеров было больше сержантов, а сержантов— больше чем… Подробнее »

Афанасий Шеншин [quote=Афанасий Шеншин] [quote=КосмонавтДмитрий] идея о том, что корпуса не нужны, была опробована в РИ и отвергнута РККА. Корпуса были расформированы в августе-сентяре 1941, но затем заново сформированы в 1943 году и встретили Победу. детальная информация тут http://www.soldat.ru/spravka/korpusa_rkka/table1.html [/quote] Угу, "опробована"… (кстати, без корпусов были одеражаны победы под Москвой и Сталинградом— это аргумент "ЗА" корпуса или "ПРОТИВ"?) И считать, что структура РККА с коротой она встретила победу в 1945-ом идеальна неправильно. Потому как сразу мосле победы началось переформирование механизированных частей из бригад-корпусов в дивизии— не оттого ли что структура времён ВОВ не эффективная? Или вспомним совершенно дурацкую практику РККА, когда вместо насыщения уже существующих частей и соединений личным составом и техникой до необходимых величин всю войну формировали всё новые и новые части и соединения(даже в 1944-45гг).— Это вы тоже считаете правильным? Так что не факт, что "отвергнутые" руководством РККА идеи были НЕПРАВИЛЬНЫЕ или не работали. ЗЫ: у нас по штату 1943-45гг командиром среднего танка был лейтенант, а в тяжёлом танке сидело аж два офицера— командир и мех.вод. Полк самоходной артиллерии(да и буксируемой тоже) в 16-20 машин и командует им, естественно, целый полковник!—Это тоже правильным посчитаем? Неудивительно, что у нас в РККА к концу войны офицеров было больше сержантов, а сержантов— больше… Подробнее »

идея о том, что корпуса не идея о том, что корпуса не нужны, была опробована в РИ и отвергнута РККА.Корпуса были расформированы в августе-сентяре 1941, но затем заново сформированы в 1943 году и встретили Победу Коллега, это все же немного неверно. Мехкорпуса начала ВОВ — это никак не эквивалент танкового корпуса обр 1943 года. Если уж что-то равнять с мехкорпусом — так только танковую армию. Наш танковый корпус образца 1943 г примерно соответствовал немецкой танковой дивизии (не по штатам конечно, но если брать общее число человек, стволов, танков, то ближе всего — именно дивизия) Угу, "опробована"… (кстати, без корпусов были одеражаны победы под Москвой и Сталинградом— это аргумент "ЗА" корпуса или "ПРОТИВ"?) Простите, а куда делись 2-ой, 7-ой и 11-ый танковые корпуса 5-ой танковой армии под Сталинградом? Танковые корпуса 1-ой гвардейской армии? Потому как сразу мосле победы началось переформирование механизированных частей из бригад-корпусов в дивизии— не оттого ли что структура времён ВОВ не эффективная? Уважаемый коллега, я был бы Вам чрезвычайно благодарен, если бы Вы поподробнее рассказали о том, какие изменения претерпел штат послевоенной ТД в сравнении с ТК военного образца. Это было бы очень познавательно, наверное и не для меня одного Или вспомним совершенно дурацкую практику РККА, когда вместо… Подробнее »

Андрей пишет:

Коллега, это

[quote=Андрей]

Коллега, это все же немного неверно. Мехкорпуса начала ВОВ — это никак не эквивалент танкового корпуса обр 1943 года. Если уж что-то равнять с мехкорпусом — так только танковую армию……

Простите, а куда делись 2-ой, 7-ой и 11-ый танковые корпуса 5-ой танковой армии под Сталинградом? Танковые корпуса 1-ой гвардейской армии?

[/quote]

😉 Коллега, Вы не воткнулись в суть прочитанного. Тут мы не про мех. корпуса, а про стрелковые корпуса. Именно из них то и состояла большая часть РККА и именно у них на вооружении и имелась корпусная артиллерия(тема статьи).

ЗЫ: Могу порекомендовать книжку И. Дроговоз "Танковый меч страны советов" — там в приложении всё подробно расписано…

Тут мы не про мех. корпуса, а

Позор на мою седую голову! Не разобрал:))))

Ай, спасибо. А я все собирался до нее добраться, а только руки не доходили никак — теперь будет дополнительный стимул

Угу, «опробована»… (кстати, Угу, "опробована"… (кстати, без корпусов были одеражаны победы под Москвой и Сталинградом— это аргумент "ЗА" корпуса или "ПРОТИВ"?) И считать, что структура РККА с коротой она встретила победу в 1945-ом идеальна неправильно. Потому как сразу мосле победы началось переформирование механизированных частей из бригад-корпусов в дивизии— не оттого ли что структура времён ВОВ не эффективная? Или вспомним совершенно дурацкую практику РККА, когда вместо насыщения уже существующих частей и соединений личным составом и техникой до необходимых величин всю войну формировали всё новые и новые части и соединения(даже в 1944-45гг).— Это вы тоже считаете правильным? Так что не факт, что "отвергнутые" руководством РККА идеи были НЕПРАВИЛЬНЫЕ или не работали. ЗЫ: у нас по штату 1943-45гг командиром среднего танка был лейтенант, а в тяжёлом танке сидело аж два офицера— командир и мех.вод. Полк самоходной артиллерии(да и буксируемой тоже) в 16-20 машин и командует им, естественно, целый полковник!—Это тоже правильным посчитаем? Неудивительно, что у нас в РККА к концу войны офицеров было больше сержантов, а сержантов— больше чем солдат… с аргументами коллеги Афанасий Шеншин я согласен. исторически до 1938 года отказ от корпусов по 3 дивизии и армий по 3 корпуса мне кажется маловероятен а вот в период 38-39-40 года как раз должно начаться увеличение… Подробнее »

с аргументами коллеги

с аргументами коллеги Афанасий Шеншин я согласен….

🙂 А может без фанатизма? Ну в смысле :)"стрелковых армий"… Армия— общевойсковое объединение(родов и видов войск). И чёткая структра заранее определённой численности ей ни к чему. Т.е. в ней, армии(ОА—общевойсковой армии) может колебаться и колличество стрелковых дивизий, и колличество моторизованных/механизированных частей/соединений, и колличество артиллерии(арт. полков, бригад, дивизий—если надо), тыловых частей в зависимости от поставленной задачи и сил противника. Если помните, то в начальном переоде войны армии РККА имели и собственную авиацию… Т.е. применительно к армейской(она же артиллерия РВГК) никакой заранее определённой численности артиллерии быть не может. Как и колличество тех же стрелковых дивизий может колебаться от 2-х до 6-ти (а то и 8-ми!). Так что просто "запишите" корпусную артиллерию в артиллерию РВГК и придавайте её армиям/фронтам по мере необходимости(естественно, что некий минимум армейской артиллерии должен присутствовать всегда). Так же как это имело место в РИ с артиллерией особой мощности… Если вы помните, в РИ к концу войны бОльшая часть артиллерии(особенно крупных калибров) как раз состояло не в стрелковых дивизиях и корпусах а в артиллерийских дивизиях и корпусах прорыва. Чем и обеспечивалось её эффективное использование.

Афанасий Шеншин пишет:

с

[quote=Афанасий Шеншин]

с аргументами коллеги Афанасий Шеншин я согласен….

🙂 А может без фанатизма? Ну в смысле :)"стрелковых армий"… Армия— общевойсковое объединение(родов и видов войск). И чёткая структра заранее определённой численности ей ни к чему. Т.е. в ней, армии(ОА—общевойсковой армии) может колебаться и колличество стрелковых дивизий, и колличество моторизованных/механизированных частей/соединений, и колличество артиллерии(арт. полков, бригад, дивизий—если надо), тыловых частей в зависимости от поставленной задачи и сил противника. Если помните, то в начальном переоде войны армии РККА имели и собственную авиацию… Т.е. применительно к армейской(она же артиллерия РВГК) никакой заранее определённой численности артиллерии быть не может. Как и колличество тех же стрелковых дивизий может колебаться от 2-х до 6-ти (а то и 8-ми!). Так что просто "запишите" корпусную артиллерию в артиллерию РВГК и придавайте её армиям/фронтам по мере необходимости(естественно, что некий минимум армейской артиллерии должен присутствовать всегда). Так же как это имело место в РИ с артиллерией особой мощности… Если вы помните, в РИ к концу войны бОльшая часть артиллерии(особенно крупных калибров) как раз состояло не в стрелковых дивизиях и корпусах а в артиллерийских дивизиях и корпусах прорыва. Чем и обеспечивалось её эффективное использование.

[/quote]

нормально.

нет. не

нет. не согласен

промышленности нужна цифра — сколько произвести пушек калибра 122мм, сколько гаубиц калибра 152мм. Цифра эта должна быть совершенно конкретна, а не "чем больше тем лучше".

Если у нас есть штат, к примеру у нас 100 корпусов — надо 10 корпусных артполков. по 24 единицы пушек и гаубиц на полк 2400 пушек и 2400 гаубиц. Так же и АРГК — сколько каких полков надо РККА? далее обсудим некий к-т запаса. для корпусов например 1,1, а для полков 1,3..1,4. Так и рождается производственный план и производственный факт.

а вот реальные соединения в боевых действиях конечно могут быть и сверхштатные (с 8 дивизиями) или сокращенного состава — они от задач. Но в мирное время задач быть не может. а могут быть только территориальные особенности (например — Кавказ, Сахалин, Моозунд. и так далее)