Кертисс (Curtiss) Р-40 на советском фронте

Последняя, третья часть из серии статей, посвящённых американскому истребителю Второй Мировой Кертисс P-40.

Истребители семейства Р-40 стали первыми боевыми самолетами, поставленными Соединенными Штатами в СССР по программе военной помощи.

Когда Германия напала на СССР, а Великобритания устами премьера Черчилля заявила о готовности оказать военную помощь, встал вопрос о выборе типов самолетов для поставки в нашу страну. 18 июля советский посол обратился по данному вопросу к британскому правительству. Спустя два дня министерство авиации решило выделить 200 «Томахоков». В это количество были включены как истребители, уже переправленные в Англию, так и еще находившиеся в Соединенных Штатах. Выбор пал на эти машины по следующим причинам: истребители этого типа не использовались британскими ВВС в Европе, также они готовились к снятию с вооружения подразделений, действующих на Ближнем Востоке. Кроме того, это были американские самолеты и, следовательно, англичане не несли ответственности за качество машин и обеспечение их запасными частями. 25 июля Черчилль в письме уведомил Сталина об этом решении. Как видим, англичане старались нам отправить в первую очередь то, что считали не нужным и малоценным для себя.

Днем раньше США известили нашего посла Уманского о том, что они готовы вскоре передать «по меньшей мере эскадрилью Р-40». А в официальных документах, доставленных в Советский Союз Гарриманом, уже было указано конкретное количество в 900 машин, предоставляемых к июню 1942 года. Это же число вошло в Московский протокол о поставках.

1 сентября 1941 года британский морской конвой, пришедший в Архангельск, доставил первые 48 самолетов — «Харрикейны» и «Томахоки» из Англии. С октября началась отгрузка «Томахоков» и из Америки. К концу ноября американцы отправили 39 машин. Среди них и партия из 20 Р-40 и одного Р-40С. К концу декабря из Америки доставили уже 76 истребителей. А к концу года через нашу военную приемку прошли 230 «Томахоков».

Первым освоил американские машины 126-й истребительный авиаполк, приступивший к боевой работе 12 октября. Действуя на Западном и Калининском фронтах, этот авиаполк прикрывал войска, оборонявшие Москву. За один месяц боев его летчики совершили на «Томахоках» 685 боевых вылетов и уничтожили 17 самолетов противника. Старший лейтенант С. Г. Ридный стал Героем Советского Союза именно за победы, совершенные на Р-40.

Несколько позже, в ноябре, на Ленинградском фронте освоил «Томахоки» 154-й авиаполк. 28 октября он получил 20 комплектов истребителей, которые были собраны и уже 26 ноября совершили боевой вылет. В декабре перевооружили Р-40 159-й полк, а к февралю 1942 года — 196-й. Все эти авиаполки находились в составе Восточной оперативной группы, которая отвечала за прикрытие транспортных самолетов, перебрасывавших грузы в блокадный Ленинград.

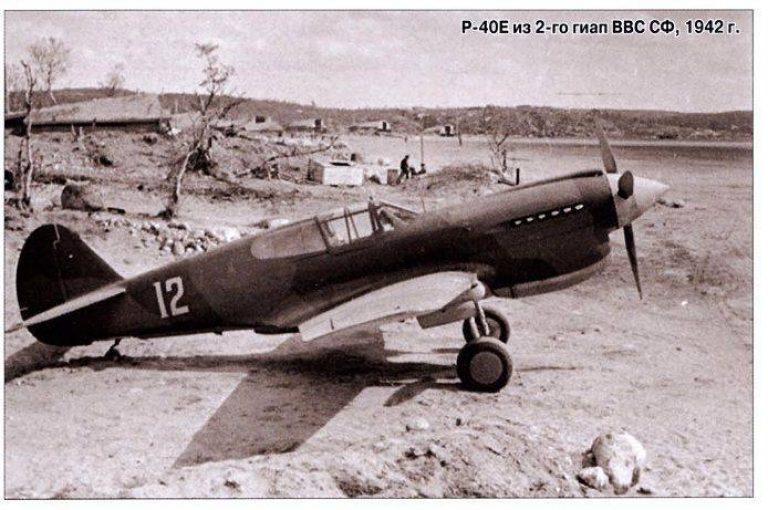

На флоте первыми эти истребители начали осваивать североморцы. 20 «Томахоков IIВ» получил Второй гвардейский ИАП на аэродроме Ваенга. К ноябрю 1941 года на одном из «Томахоков» IIВ провели программу испытаний в НИИ ВВС. Успевшие ознакомиться с американским истребителем пилоты оценивали его в целом лучше, чем «Харрикейн», однако все единодушны в том, что «Томахок» серьезно уступает современным отечественным, и германским истребителям. Громоздкий, особенно на фоне миниатюрных И-16 и И-153, он обладал посредственными данными по всем характеристикам. Недостаточная скорость, вялость на вертикальном маневре характеризовали его далеко не лучшим образом.

Естественно, летчики отмечали и положительные качества заокеанской машины — удобная кабина с прекрасным обзором, плексигласовый фонарь с хорошей прозрачностью с механизмом аварийного сброса. Положительно в то время оценивали и вооружение, ведь секундный залп «Томахоков IIВ» был почти вдвое тяжелее, чем у пулеметных версий МиГ-3. В наибольшей степени Р-40 отличался от иных самолетов-истребителей используемых в наших ВВС значительной дальностью полета, доходившей до 1100 км. Двигатель «Аллисон» при пониженных оборотах и обеднённой смеси имел хорошую экономичность, и «Томахок» мог долго находиться в воздухе. Положительную оценку заслужила также прочность планера и хорошая защита пилота — бронестекло на советских истребителях тогда еще было редкостью. Немаловажным был и тот факт, что Р-40 благодаря хорошей устойчивости и «предупредительности» в полете оказался вполне доступен летчику средней квалификации. К примеру, приемщик самолетов майор Н. Храмов буквально через несколько часов ознакомления с «Томахоком» вылетел на нем и в ходе полета выполнил серию фигур высшего пилотажа.

А вот с технической эксплуатацией «Томахоков» у наших техников было множество хлопот. Выходили из строя электрогенераторы (ломались шестерни и хвостовики), и их приходилось заменять советскими ГС-650. Стоит отметить, что этот дефект был выявлен еще в период испытаний в Соединенных Штатах, поэтому американские производители не были удивлены, когда получили от нас запрос в начале 1942 года на 300 запасных электрогенераторов. Много проблем было связано с двигателями. В двигателе «Allison» V-1710 были установлены подшипники, имеющие вкладыши из свинцово-серебряного сплава. Эти подшипники хорошо работали на высоких оборотах и больших нагрузках, но при этом были чувствительны к качеству масла и попавшей в него пыли, кроме того, они требовали тщательной и длительной регулировки при монтаже.

Кроме того, «Allison» имел несколько кратковременных форсажных режимов, использовать которые нужно было очень грамотно. В противном случае начинался перегрев масла, плавились и заклинивали подшипники, отрывались шатуны, что вело к авариям. Нередки были и пожары из-за дефектов маслосистемы.

Двигатели на «Томахоках» поначалу вырабатывали во фронтовых условиях не более 35-40% ресурса, это к слову об американском качестве и надежности, а в особенности о гарантиях. Регулярно ощущалась нехватка запасных частей. Тяжело давалась «Томахокам» русская зима; заокеанские истребители были совершенно к ней не приспособлены. В морозы разрывались соты маслорадиаторов (иногда даже в полете). Из 154-го ИАП сообщали: «За ночь на 5 декабря 1941 года при морозе минус 26 градусов лопнули 9 маслорадиаторов, несмотря на то, что прогрев осуществлялся каждые 1,5–2 часа». В зимний период были проблемы и с шасси самолета. Лопались от мороза камеры колес, гидравлическая смесь загустевала, из-за чего возникали трудности с выпуском шасси. С этим пытались бороться различными способами. Стали после вылетов сливать масло в ночь, для этого пришлось устанавливать сливные краны. Заграничные гидросмеси и антифриз заменили на советские, более морозостойкие.

К апрелю 1942 года в связи с нехваткой запасных моторов многие «Томахоки» встали «на прикол». Чтобы исправить ситуацию, командир 154-го ИАП А. Матвеев и инженер-полковник П. Маликов предложили провести переделку «Томахоков» под отечественные двигатели М-105П и М-105Р. На изготовление новых мотоустановок пошли детали, которые нашли на эвакуированном авиазаводе №23 в Ленинграде, где производили ЛаГГ-3. Советский М-105 отличался высокими удельными показателями, поэтому при сопоставимой мощности он был меньше по габаритам и легче, чем V-1710. Это позволило без проблем разместить его под капотом. По сравнению со штатным мотором М-105 сместили вверх. Самолет укомплектовали отечественным винтом ВИШ-61П. Так как его кок также оказался меньше исходного, пришлось установить переходное кольцо. Выхлопная система была целиком взята от ЛаГГ-3. Переделка самолетов выполнялась на 1-й авиарембазе. Эти машины (в количестве более 40 штук) на Ленинградском фронте получил 196-й ИАП. Для штурмовых ударов часть «Томахоков» у нас оснастили четырьмя направляющими для реактивных снарядов РС-82.

Поставки «Томахоков» шли в нашу страну и в первой половине 1942 года, хотя и в гораздо меньших объемах, всего в количестве 17 машин. Поставленные ранее самолеты шли на пополнение фронтовых полков и на комплектование новых авиационных частей. В январе ими вооружили одну эскадрилью 20-го гвардейского авиаполка, а позднее — весь 964-й полк. К декабрю 1942 года на передовой «Томахоки» уже не использовались, а вот в тыловых подразделениях они еще продолжали летать. В частности, в системе ПВО практически до самого конца войны находилось 27 машин.

Первые «Киттихоки» нам тоже достались от англичан. В конце 1941-го 14 первых истребителей новой модификации прибыли в Архангельск. Первоначально все поставки шли через северные морские порты. Использовать их начали также на северных участках Восточного фронта. Первые «Киттихоки» передали в авиаполки, уже имевшие опыт эксплуатации Р-40 — 126-й и 154-й. Однако «Киттихоков» шло больше, чем «Томахоков», и они стали поступать на вооружении новых частей. Весной эти машины получили несколько эскадрилий — 19-го и 20-го гвардейских авиаполков 258-й авиадивизии, которая воевала на Карельском фронте. Первыми 15 мая вступили в бой «Киттихоки» 19-го ИАП. Практически в тот же период получили эти истребители и в 122-й дивизии ПВО, которая раньше была укомплектована исключительно «Харрикейнами».

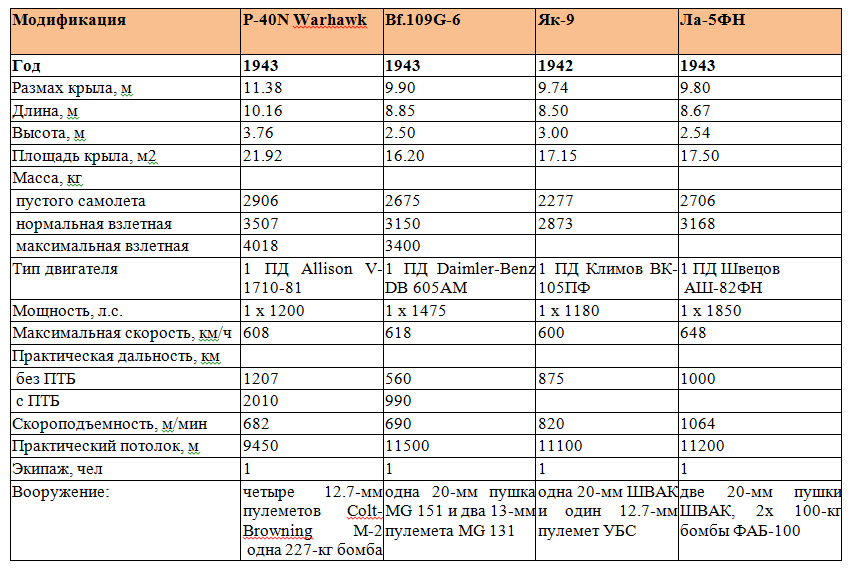

Поскольку на Западе, как уже говорилось в предыдущих статьях, Р-40 использовали большей частью в качестве штурмовика и истребителя-бомбардировщика, то и развитие машины велось именно в таком направлении. На самолете усиливали бронезащиту, вводили бомбовую подвеску, повышали скорость и дальность, в том числе за счет применения более мощных моторов. Все это вызывало увеличение веса истребителя и заметно ухудшало скороподъемность и маневренность, снижало практический потолок, увеличивало длину разбега на взлете пробега. Все это достаточно четко выявилось в июле 1942-го в ходе испытаний НИИ ВВС. А истребителей тем временем поступало все больше. С лета 1942 года «Киттихоки» начали перегонять через Иран. С осени они пошли по АЛСИБу. Правда, по АЛСИБу Р-40 пришло всего 43 штуки, и все они были модификации «К». Этот вариант отличался более мощным двигателем «Allison» V-1710-73. На поздних сериях эти машины получили удлиненную хвостовую часть фюзеляжа. Следом за модификацией «К» стали поступать Р-40М с моторами V-1710-81, которые позволили несколько увеличить максимальную скорость и скороподъемность. Этот вариант производился в США исключительно для экспортных поставок. Последней серийной модификацией в этом обширном семействе стал Р-40N. Это была последняя попытка усовершенствовать истребитель без внесения кардинальных изменений в отработанную конструкцию. Эти самолеты также в значительном объеме попали в нашу страну. Всего в 1942 году СССР принял 487 «Киттихоков».

В ноябре ими частично укомплектовали 2-й гвардейский авиаполк воздушных сил Северного флота. Чуть позже они поступили в 46-й ИАП на Северо-Западном фронте. Полк вел бои над Демянским коридором, препятствуя обеспечению снабжением окруженной 16-й армии немцев. В феврале 1943 года на «Киттихоки» перешла одна из эскадрилий 45-го полка И. М. Дзусова.В 1943 году «Киттихоков» поставили в СССР еще больше — 940 экземпляров, естественно увеличилось и количество оснащенных ими авиационных частей и соединений. В разное время на «Киттихоках» воевало более двадцати полков. С 1943 года большую часть поступающих в страну Р-40 стали направлять в систему ПВО. Это было вызвано желанием использовать положительные качества этого истребителя — достаточно мощное вооружение (несмотря на то, что по массе секундного залпа «Киттихок» несколько уступал германскому FW-190А-3 и британскому «Спитфайру» VС, он все-таки превосходил и немецкий Вf-109F, и американский Р-39D), большую дальность полета и возможность длительного барражирования, живучесть, хорошее (по сравнению с советскими машинами) приборное оборудование. Именно поэтому основными направлениями его использования стали обеспечение ПВО городов и других важных объектов, прикрытие бомбардировщиков и торпедоносцев, а также самостоятельное нанесение бомбовых и штурмовых ударов, ведение авиаразведки. Отношение советских летчиков к «Киттихоку» было двояким. С одной стороны, пилоты ставили его выше «Харрикейна», а с другой — отмечали его слабые возможности в ведении воздушного боя. Вот мнение В. М. Перова, в годы войны работавшего на АЛСИБе:

«Нашим боевым летчикам нравилась его просторная кабина, имевшая хороший обзор назад и неплохое навигационное оборудование. В целом же этот самолет был посредственной машиной, сильно перетяжелен».

А Б. Веселовский, служивший в 46-м авиаполку, в своих мемуарах писал:

«Наши «китти» чувствительно уступали «мессерам». Они обладали меньшей скоростью и имели значительно больший вес, что затрудняло ведение боя на вертикалях. Мы старались вести бой на виражах…»

«Киттихок», не очень подходящий для воздушных боев с истребителями противника, за счет неплохой скорости и достаточно мощного вооружения был эффективен в борьбе с вражескими бомбардировщиками. На высотах более 4500 м «Киттихок» обгонял наш Як-1, хотя двигатель «Allison» V-1710 для Западного фронта считался низковысотным. И главное, Р-40 на крейсерском режиме мог долго барражировать в небе над защищаемым объектом. У «Киттихока» было два основных недостатка для выполнения функций перехватчика — небольшой практический потолок и низкая скороподъемность. Несмотря на это, он активно использовался как днем, так и ночью. На «Киттихоке» не было специальных устройств для обнаружения целей в ночное время, поэтому на нем было проблематично вести самостоятельный поиск целей в условиях отсутствия видимости, а имеющееся навигационное оборудование затрудняло выполнение команд, приходящих с наземного поста наведения, из-за проблем с ориентацией. Эти недостатки особо четко проявились во время налета фашистской авиации на американскую базу в городе Миргороде летом 1944 года. Поднятые по тревоге в воздух истребители 310-й дивизии ПВО так и не смогли обнаружить ни одного немецкого бомбардировщика в условиях безлунной ночи.

Но иногда эти истребители все-таки работали ночью довольно успешно. Для подсветки целей каждый «Киттихок» нес одну осветительную бомбу САБ-50. Летали парами — один освещает цель, заходя выше её, другой атакует. В ночь 13 марта 1943 года восемь истребителей патрулировали на подходах к Мурманску. При свете падающей бомбы младший лейтенант Бокий атаковал Ju-88; бомбардировщик упал у озера Код-Явр. В некоторых частях ПВО имелись и специальные самолеты-осветители. Они брали под крылья по шесть бомб САБ-100 и сбрасывали их по одной, подсвечивая цели для находящейся ниже ударной группы.

Для облегчения навигации ночью или при недостаточной видимости на некоторые Р-40 устанавливались отечественные радиополукомпасы РПК-10. Его рамка располагалась на гаргроте за пилотской кабиной. Так, в 309-м полку ПВО в конце лета 1944 года радиополукомпасы имелись примерно на трети «Киттихоков». С начала 1944 года, когда уже существовала достаточно развитая сеть радиолокационного наблюдения, на них начали монтировать и радиоответчик «свой-чужой» СЧ-1. К окончанию 1944 года в системе ПВО насчитывалось более 900 «Киттихоков». К моменту капитуляции Германии на них летало шесть полков, а в некоторых других имелось по одному-два «Киттихока».

Большая продолжительность полета Р-40 привлекала и морскую авиацию. Как уже говорилось, там первые самолеты этого типа весной 1942 года передали во 2-й гвардейский авиаполк ВВС Северного флота. Они в основном применялись для прикрытия конвоев. К лету морякам досталось 27 машин, за следующий год — еще 21. Этого хватало лишь на компенсацию потерь. Зато с осени 1943-го Р-40 прибывали сотнями. С 1943 года истребители Кертисса начали использовать и на Черноморском флоте. Ими были частично укомплектованы 7-й и 62-й авиаполки. К окончанию 1943 года в них уже летало по десятку Р-40К. При этом состав этих авиаполков был достаточно разношерстным: в них кроме Р-40 были и И-15 разных модификаций, и «Спитфайр» VВ, и ЛаГГ-3. На Черном море боевая работа американских истребителей началась с обеспечения воздушного прикрытия побережья Кавказа, в районе города Гагры. 22 апреля 1943 года «Киттихоки» приняли участие в отражении проведенного немцами массированного налета на Поти. 25-27 июня самолеты полка прикрывали переход танкера «Иосиф Сталин» из Батуми в Туапсе и обратно. 26 июня немецкая авиация сделала попытку потопить танкер, но безуспешно. 20 августа 1944 года они прикрывали наши бомбардировщики и штурмовики во время бомбардировки Констанцы.

На Северном флоте «Киттихоки» активно применялись в качестве истребителей-бомбардировщиков. Штатной для этих машин считалась нагрузка из одной ФАБ-250 на подфюзеляжной подвеске, но зачастую наши летчика брали и ФАБ-500, и различные комбинации из ФАБ-250 и ФАБ-100. 10 мая 1944 года «Киттихоки», в составе двух групп, без потерь отбомбились по аэродромам Хебугтен и Солмиярви. Не менее успешными были и проведенные 13-14 мая налеты 78-го и 27-го авиаполков на Киркенес. Истребители в этих налетах выступали в роли пикирующих бомбардировщиков. Одна ФАБ-100 попала в судно водоизмещением не менее 6000 т. Второй транспорт, поменьше, также получил прямое попадание и выбросился на мель. На следующий день «Киттихоки» стали использовать топмачтовое бомбометание. Был поражен и загорелся один транспорт, еще один получил серьезные повреждения, пострадало от взрывов и одно каботажное судно. Стоит отметить, что результаты бомбометания «Киттихоков» оказались даже лучше, чем у принимавших в налете участие бомбардировщиков Ил-4. За два дня активной боевой работы был сбит всего один североморский «Киттихок».

Тактику топмачтовиков неоднократно применяли и далее. Так, за одни сутки 11 октября группа истребителей капитана Стрельникова из 78-го полка уничтожила две баржи и еще пять мотоботов. В ходе боев под Петсамо Р-40 силами всего лишь одной эскадрильи этого авиаполка сумели потопить 13 судов. При этом, в среднем для уничтожения одного судна «Киттихоки» — топмачтовики тратили от двух до пяти ФАБ-250. Это значительно лучший результат по сравнению с обычным бомбометанием. Однако, само по себе топмачтовое бомбометание было достаточно опасным для самого истребителя. Самолет должен был совершать полет на высотах порядка 20 метров. Так, к примеру, запоздавший с отворотом летчик Проявко зацепил истребителем мачту тральщика, вырвав треть крыла самолета с элероном, однако смог на поврежденной машине дотянуть до базы. Кстати, учитывая положительный опыт применения «Киттихока» в качестве ударного самолета, летом 1944 года в авиаремонтной мастерской сделали двухместный Р-40 в специальном варианте легкого бомбардировщика. В задней кабине оборудовали рабочее место штурмана-бомбардира, оснащенное бомбовым прицелом. Однако эта машина не получила дальнейшего развития.

Моряки пытались применить «Киттихок» и для поиска подводных лодок противника. Летали парами на небольшой высоте. Ни одной подводной лодки истребители не нашли, что вполне предсказуемо если учесть высокую скорость полета и ограниченный обзор вниз.

Р-40 с бомбами применяли и на суше. Иногда штурмовые возможности «Киттихока» повышали путем подвески под плоскостями крыльев по паре реактивных снарядов РС-82, аналогично применявшимся на «Томахоке». Истребители «»Кертисс» с установленными в фюзеляже аэрофотоаппаратами АФА-И использовали в роли фоторазведчиков. Эти машины эксплуатировались в 118-м отдельном разведывательном авиаполку, где в итоге были признаны как наиболее подходящие для ведения фоторазведки. До конца 1944 года они полностью вытеснили другие машины, такие как «Харрикейн», Р-39, Як-1 и ЛаГГ-3.

Активные действия с 1943 года вела в 30-м разведывательном полку 3-я эскадрилья, которая получила семь Р-40К. Ее самолеты с аэродрома Бугаз самостоятельно вели разведку над сушей и морем, а также обеспечивали прикрытие «Бостонов» того же полка, летавших из Мысхако. Так, с их участием в июле 1943 года наше командование смогло получить одновременные фотоотчеты сразу по 29 портам Черного и Азовского морей. И для этого понадобилось всего четыре часа.

1-я авиарембаза в Ленинграде в 1942 году переоборудовала Р-40Е под отечественные двигатели М-105П и М-105Р. Такой переделке подверглись более 40 машин. Мера эта была вынужденной, остро не хватало запасных частей и моторов. Характеристики переоборудованных самолетов несколько снизились по сравнению со стандартной машиной. Так, максимальная скорость у земли упала с 477 до 465 км/ч. Все эти истребители поступили в 196-й авиаполк, действовавший над Ладогой.

Изготовлялись и двухместные «спарки» для переучивания и тренировки летного состава. Их делали в разных местах по-разному — с открытыми или закрытыми кабинами, с использованием отдельных узлов от отечественных учебно-тренировочных истребителей. Иногда такие машины обозначали Р-40УЧ.

В боевых действиях против Японии Р-40 участия не принимали. В ВВС Тихоокеанского флота имелись всего две машины, прибывшие в июне 1945 года с 27-м полком с Северного флота. Они использовались как учебные.

В эксплуатации «Киттихоки» продемонстрировали свои хорошие и плохие стороны. Положительной чертой всех модификаций Р-40 была прочность и высокая живучесть. Это доказывают многочисленные удачные воздушные тараны, которые были совершены нашими пилотами. Первый таран на Р-40 «Томахок» совершил 20 января 1942 года летчик В. А. Чирков из 154-го авиаполка. В марте 1943 года два «Киттихока» из 768-го ИАП вели бой с 12-ю Bf-109. В ходе этого боя лейтенант В. Николаев таранил вражеский истребитель и выбросился с парашютом. А Герой Советского Союза А.С. Хлобыстов на Р-40 совершил три тарана. Более того, два из них он выполнил в одном бою, и бил вражеские самолеты одной и той же правой плоскостью. После боя Хлобыстов благополучно привел самолет на свой аэродром.

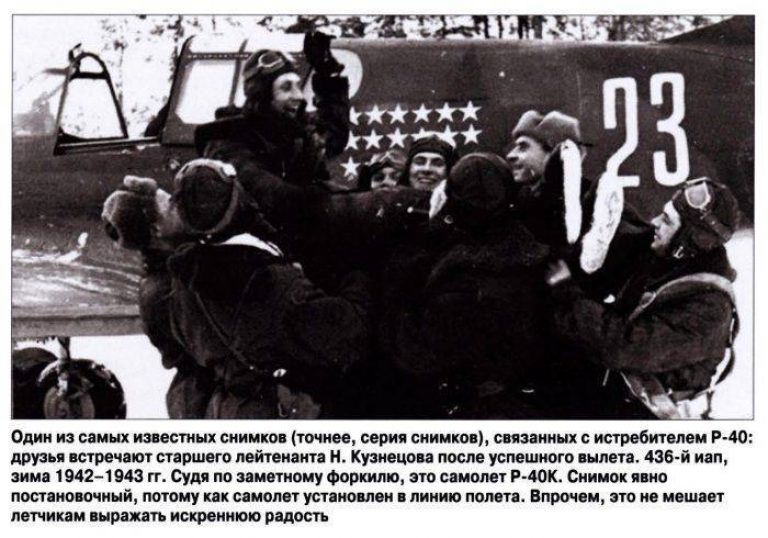

«Киттихок» унаследовал часть эксплуатационных недостатков от «Томахока», в основном относившиеся к винтомоторной группе. Моторы «Аллисон» часто отказывали из-за «стружки в масле». К примеру, осенью 1942-го в 436-м авиаполку, за короткое время вышли из строя 16 истребителей. Треть моторов выходила из строя, имея наработку порядка всего 30 часов. Однако постепенно накопившийся опыт обслуживания заокеанских двигателей позволил исправить положение. Использование высококачественных масел, тщательная и длительная регулировка после ремонта, строгое соблюдение регламента и использование оптимальных режимов в полете, постепенно выровняли проблему с ресурсом двигателя. Хотя и осложнило наземную подготовку. Американские машины требовали больших затрат времени наземного персонала и вызывали определенные сложности у служб снабжения. Звания простой и надежной машины, на фоне Яков и Лавочкиных, Р-40 так и не смог заслужить.

Выпуск самолетов семейства Р-40 в США прекратили в 1944 году. В том же году закончилась поставка их в Советский Союз. По советским данным в общей сложности было принято для ВВС и ПВО 247 «Томахоков» и 1887 «Киттихоков». К этому надо добавить морскую авиацию. Она получила 311 самолетов семейства Кертисс Р-40, из них около 90% «Киттихоков» разных модификаций. По другим данным, вместе с техникой, переданной из частей ВВС РККА, на флот поступил 321 самолет. Из них 211 воевали не севере, 109 — на Черном море. По американским сводкам получается, что всего советской стороной принято 2097 Р-40. Остальное — реэкспорт «Томахоков» из Великобритании, плюс неисправные машины, присланные англичанами на запасные части. Точная разбивка по модификациям не известна, можно сказать только, что среди отгруженных из США было 313 Р-40К, 220 Р-40М и 980 Р-40К. На Р-40, как и на любых других машинах, наши летчики отважно сражались с врагом. Например, майор Найденко до мая 1942 года на «Томахоке», а затем на «Киттихоке» сбил 16 немецких самолетов и стал Героем Советского Союза. Он был не единственным. Звание дважды Героя заслужил П. А. Покрышев из 154-го полка, в котором кроме него было более полутора десятков летчиков, удостоенных этого почетного звания, включая упоминавшегося В. А. Чиркова. Героем Советского Союза стал в марте 1945 года и морской летчик капитан Стрельников — мастер топмачтовых ударов. На «Киттихоке» летал и на нем погиб знаменитый североморский ас Б. Ф. Сафонов. Этот список можно продолжать долго. Наиболее весомым счетом побед на Р-40 обладал капитан С. М. Новичков из 67-го гвардейского истребительного полка. Он сбил на этой машине 19 немецких самолетов. Примечательно, что никто из союзников, воевавших на этих истребителях, не одержал такого количества побед, как, например, Новичков, Хлобыстов и другие советские летчики.

«Киттихоки» и немногие сохранившиеся после войны «Томахоки» стали снимать с вооружения уже с 1946 года. Последние машины, использовавшиеся как учебные, дожили до конца 40-х годов. В настоящее время сохранился только один «Киттихок», находящийся в коллекции музея ВВС Северного флота.

Источник — https://topwar.ru/83999-r-40-na-sovetskom-fronte.html