После 1898 года проекты по созданию нового флота появлялись один за другим: в 1902 году предлагалось возвести семь броненосцев водоизмещением 14-15 тысяч тонн, стоимостью 50 миллионов песет каждый (однако, средств не нашлось). Русско-японская война дала стимул для новой программы: поражение при Цусиме усилило позиции сторонников концепции «морской мощи» и возникло предложение о приобретении восьми броненосцев типа «Микаса» по цене 42 миллиона песет за единицу. Финансирование в этот раз было выделено: целых 8,1 миллиона песет – хватило на три канонерки и учебное судно, но даже самые несгибаемые оптимисты не могли назвать это «морской мощью».

В конечном итоге, после продолжительных дебатов и страстных выступлений в Кортесах (а также ожесточённой закулисной борьбы), 7 января 1908 года был принят закон о судостроении, предусматривающий строительство трёх линкоров, трёх эсминцев, двадцати двух миноносцев, четырёх канонерских лодок и ряда вспомогательных судов. Оставалось лишь немногое: поделить выгодный пирог военных заказов таким образом, чтобы не оставить никого в обиде.

В напряжённой борьбе за контракт столкнулись три группы компаний: первая, возглавляемая итальянской «Ансальдо» (вместе с «Армстронг» и «Шкода»); вторая — французский консорциум «Форж э Шантье» и «Шнейдер»; и третья, представленная баскскими финансистами, которые, однако, действовали в интересах британской «Виккерс». Именно эта третья группа, сформировавшая общество SECN (Sociedad Española Construcciones Navales) с капиталом в 20 миллионов песет, и стала победителем тендера.

Все три корабля были построены на верфи в Ферроле, благодаря готовым стапелям и сухому доку SECN. В производстве использовались испанские материалы, за исключением артиллерии главного калибра, броневой защиты, системы управления огнём и некоторых вспомогательных механизмов. В отличие от российской практики, где даже при заказе кораблей за границей предпочитали устанавливать отечественную артиллерию, испанцы этого не делали. 22 ноября корабли получили свои имена: «Эспанья», «Альфонсо XIII» (в честь правящего монарха) и «Хайме I» (в честь короля Каталонии и Арагона XIII века, прославившегося в борьбе с маврами).

Строительство первого линкора заняло 4 года, второго – 5 лет, а третьего – целых 7 лет. Не стоит иронизировать над задержками, так как Первая мировая война привела к перебоям в поставках импортных комплектующих. В результате, «Эспанья» вошла в состав флота 26 октября 1913 года, «Альфонсо XIII» – 16 августа 1915 года, а «Хайме I» – 20 декабря 1921 года.

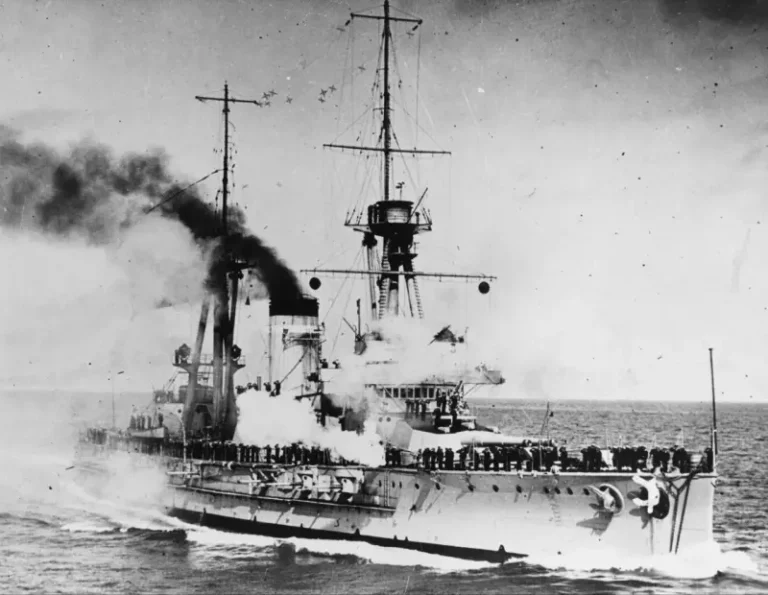

Корабли имели вытянутую форму (0,6) и хорошо спроектированные обводы, что позволило им развивать скорость выше проектной – до 20 узлов. Полное водоизмещение составляло 16713 тонн. Корпус был разделен на 18 водонепроницаемых отсеков. Переборка таранного отсека была полностью герметичной, следующие две и переборки до 144 шпангоута доходили до верхней палубы, ещё две – до главной палубы, а остальные – до броневой палубы. Корабли имели двойное дно с внешней обшивкой толщиной 12 мм и внутренней – 22 мм. Главный броневой пояс составлял 230 мм (в оконечностях – 102 мм), над ним располагался второй пояс толщиной 150 мм (в оконечностях – 75 мм) и третий – 75 мм. Лоб башни был защищен бронёй толщиной 234 мм, барбет башни и боевая рубка – 250 мм. Альфонсо XIII часто вмешивался в процесс строительства, издавая указы об установке противоминной переборки, увеличении надводной высоты противоминной батареи и дальности плавания.

Силовая установка линкоров состояла из 12 водотрубных котлов Ярроу, производившихся в Испании по лицензии. Пар от котлов питал четыре турбины системы Парсонса, что сделало «Эспанью» первым турбинным кораблём испанского флота. На испытаниях турбины первого линкора показали мощность 23337 л.с., при этом расход угля на максимальной скорости составлял 15 тонн в час.

Вооружение этих кораблей представляет собой особый интерес. Основной калибр включал восемь 12-дюймовых орудий, произведённых компанией «Виккерс», с длиной ствола в 50 калибров. В самой Великобритании эти орудия не вызвали большого энтузиазма: они были созданы путём простого удлинения ствола 45-калиберных орудий, что приводило к вибрации после каждого выстрела и, как следствие, к низкой кучности. Компания «Виккерс» провела перепроектирование орудия, но неясно, удалось ли полностью устранить вибрацию: испанские моряки ранее не сталкивались с 12-дюймовыми орудиями и принимали все особенности стрельбы как должное. Максимальный угол подъёма орудий составлял 15 градусов, а предельная дальность стрельбы достигала 20 километров. Орудия были размещены в четырёх двухорудийных башнях, расположенных эшелонированно.

Боекомплект орудий главного калибра состоял из снарядов пяти различных типов: бронебойных, полубронебойных, фугасных, общего назначения и шрапнельных. Каждый снаряд весил 385,55 кг, имел баллистический наконечник и медный ведущий поясок. Первоначально боеприпасы снаряжались лиддитом (пикриновой кислотой), но позднее перешли на использование тринитротолуола.

Противоминная артиллерия состояла из двадцати 102-мм пушек «Виккерс» модели Е, установленных по бортам в казематах. При угле возвышения в 9 градусов 52 минуты дальность стрельбы составляла 9 километров. Снаряды включали бронебойные, полубронебойные, фугасные, общего назначения, шрапнельные и практические, масса которых составляла 14,06 кг. В качестве взрывчатого вещества первоначально использовался лиддит, но впоследствии его заменили на тринитротолуол.

В дополнение к вышеупомянутой артиллерии, на башнях главного калибра А и D были установлены две 47-мм пушки производства «Виккерс» (иногда упоминаются 42-мм орудия «Шкода», но это маловероятно). Их механизмы наведения могли быть полностью синхронизированы с механизмами 12-дюймовых орудий, что позволяло проводить учебные стрельбы, избегая износа стволов главного калибра и использования дорогостоящих боеприпасов. Кроме того, на каждом линкоре имелось по два десантных 3-дюймовых орудия на колёсных лафетах и два пулемёта винтовочного калибра (разумеется, производства «Виккерс»!). Пулемёты обычно располагались на крыльях мостика, но могли быть установлены и на катерах.

В дальнейшем 47-мм пушки были заменены двумя 3-дюймовыми зенитными орудиями, а в 1936 году ПВО линкора «Альфонсо XIII» (к тому времени переименованного в «Эспанью») было усилено 20-мм немецкими автоматами 20/65 C/30. Иногда встречаются утверждения об установке четырёх 105-мм зенитных орудий, однако этому нет подтверждений. В любом случае, систему ПВО испанских линкоров следует признать совершенно неудовлетворительной. Это было связано с практической невозможностью её модернизации! Во-первых, из-за хронического отсутствия средств, характерного для Испании, а во-вторых… Ограниченное водоизмещение привело к сложностям с модернизацией: корабли были слишком плотно укомплектованы вооружением и оборудованием.

Если говорить о судьбах кораблей этой серии, то три линкора типа «Эспанья» можно считать крайне несчастливыми! Ни один из них не умер «своей смертью»…

Первым был потерян линкор «Эспанья». Хотя Испания придерживалась нейтралитета в европейских конфликтах, этим кораблям все же довелось участвовать в боевых действиях. В 1921 году началась «Рифская война» – колониальная кампания в Северном Марокко, где против испанского владычества восстал берберский эмират Риф (номинально подчинённый Испании с 1912 года). Война с берберами представляла значительные трудности для испанской армии, и часто требовалась поддержка флота, включая 305-мм орудия линкоров. В августе 1923 года испанская армия атаковала город Тифарауин, получая поддержку линкоров, которые вели огонь по прибрежным целям. 26 августа «Эспанья» вошла в зону плотного тумана и, следуя слишком близко к берегу, налетела на скалы у маяка Трес Форкаш.

Повреждения оказались серьезными: в районе машинного отделения возникла пробоина, и линкор получил значительный крен на левый борт. Несмотря на многомесячные усилия, попытки стащить корабль с камней не увенчались успехом. К осени появилась надежда на спасение судна: с помощью плавучего крана с линкора сняли все возможное, включая артиллерию главного калибра, значительно уменьшив его вес. Однако 20 ноября во время шторма корпус корабля сломался пополам и перевернулся. Снятые орудия были использованы для укрепления береговой обороны испанского Марокко.

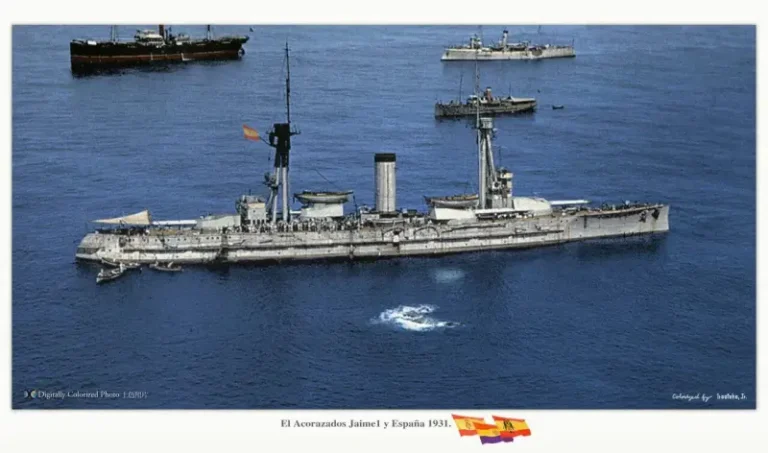

После упразднения монархии и установления республиканского строя в 1931 году, корабль «Альфонсо XIII» был переименован в «Эспанью». «Хайме I» сохранил свое название, поскольку новое правительство усмотрело в нем отсылку к Реконкисте, а не к монархическим временам. Примечательно, что еще до смены названия, в 1925 году, «Альфонсо XIII» принял участие в новаторской десантной операции у Альсдира, где впервые были использованы специализированные десантные баржи для высадки войск, включая танки «Рено FT».

Во время мятежа экипаж линкора выразил поддержку республиканцам, однако отряд морской пехоты, высадившийся на корабль, сумел изменить ход событий, и судно перешло под контроль франкистов. Последовали судебные процессы над 72 моряками, 28 из которых были приговорены к казни, 34 получили пожизненное заключение, а 10 были амнистированы. Несмотря на плачевное состояние, франкисты приложили усилия к восстановлению линкора, и 12 августа 1936 года он снова был готов к службе.

Несмотря на свой почтенный возраст (корабль получил прозвище «Эль Абуэло» – «Дед») и нехватку личного состава, линкор активно участвовал в морских сражениях гражданской войны. Экипаж был усилен курсантами военно-морского артиллерийского полигона. В результате «Эспанья» задержала несколько судов, перевозивших контрабанду для республиканцев. Хотя в строю находились лишь пять из восьми орудий главного калибра, это не помешало ей потопить две республиканские канонерки. Считается, что взятие Ируна франкистами во многом обусловлено эффективным использованием 12-дюймовых орудий линкора.

В ночь с 29 на 30 апреля 1937 года линкор обеспечивал прикрытие эсминца «Веласко», устанавливавшего минное поле у Сантандера. В 7:20 утра, при попытке перехватить пароход «Нитсли», «Эспанья» подорвалась на мине, установленной франкистским минным заградителем «Хупитер». В результате взрыва погибло пять человек. Эсминец «Веласко» эвакуировал экипаж с линкора, поскольку полученные повреждения делали борьбу за живучесть бессмысленной.

В отличие от других кораблей, линкор «Хайме I» стал ключевым элементом республиканского флота. Однако, после свержения монархии, дисциплина на борту резко ухудшилась: охрана выставлялась лишь на час днем и на два ночью, причем только в будние дни, а по выходным команда практически в полном составе уходила в отпуск. Отказ старшего офицера предоставить увольнение одному из матросов привел к настоящему бунту, улаживать который пришлось лично морскому министру!

В 1936 году группа офицеров тайно готовила корабль к восстанию, но оно началось неожиданно для них: офицер, ответственный за связь с повстанцами, лейтенант Фернандес Фурнье, находился в отпуске. После начала мятежа капитан дель Валье предложил действовать с осторожностью: создать видимость выполнения правительственного приказа о переходе в Кадис, а на самом деле направиться в Сеуту. Однако в море радист получил приказ немедленно арестовать всех офицеров-мятежников и передал его судовому комитету. Матросам немедленно выдали оружие, и капитан вместе с четырьмя офицерами забаррикадировались в штурманской рубке, открыв огонь.

Судовой комитет разместил пулеметы на кормовой надстройке и башнях главного калибра, а также стрелков на марсах. После непродолжительной перестрелки мятежники сдались. В ходе гражданской войны корабль сначала поддерживал республиканские силы, обстреливал удерживаемую повстанцами Сеуту (при этом, как обычно, страдали мирные жители), потопил канонерскую лодку франкистов «Дато». Однако постепенно контроль над кораблем перешел к анархистам, которые предпочитали воевать только при отсутствии опасности, предпочитая проводить время на берегу, в том числе участвуя в расстрелах политических заключенных.

Ну и расстрелы офицеров стали делом настолько обычным, что когда на борт поднялся советский военный советник Александр Лабудин, офицеров на корабле оставалось только двое: командир и механик. Сам советник выданную офицерскую форму не носил, а ходил в матросской — чтобы не получить пулю в спину. Но Лабудину ещё повезло, он застал линкор, на который был назначен. Следующий советский компаньеро Валентин Богденко корабль уже не застал: в полдень 17 июля 1937 года в районе погребов башни «С» произошёл сильный взрыв. Адмирал флота Советского Союза Николай Кузнецов впоследствии писал, что анархисты курили в артиллерийском погребе. Испанское расследование это не подтвердило: анархисты в погребе не курили, они вели там резку металла автогеном…

Как охарактеризовать проект линкоров типа «Эспанья»? Если как корабль — то… не слишком высоко (хотя проект интересен как вариант того, что можно было, при желании, построить в водоизмещении «Андрея Первозванного»). При встрече с нормальными дредноутами у испанских, действительно «карманных», линкоров шансов не было, а гибель «Эспаньи» на одной мине — показатель неважной противоминной защиты. Если же оценивать его с точки зрения Испании… Опыт, наработанный при постройке линкоров типа «Эспанья», привёл к рождению весьма современной испанской кораблестроительной промышленности, сумевшей впоследствии строить и тяжёлые крейсера типа «Канариас», и авианосцы типа «Принсипе де Астурия».

По материалам — https://topwar.ru/261255-karmannye-linkory-korolja-alfonso.html