Kaiserreich: Мир победившего империализма. Приложение 1. Авиация Германской империи в первые послевоенные годы. Часть 1. Истребители

Благодаря победе в Вельткриге германское самолётостроение сумело избежать «катастрофы Интербеллума» из РИ, и преемственность в развитии авиации не была прервана. В результате Германия сумела наладить производство ряда новейших моделей, которые не были реализованы в РИ из-за окончания войны и поражения Кайзеррейха. В данной АИ новые перспективные образцы также не успели принять участие в Вельткриге, но немцы всё же нашли возможность провести им тест-драйв – гражданские войны во Франции и России позволили пилотам не терять практические навыки, а конструкторы благодаря этому смогли получить дополнительный материал для анализа реализованных технических решений.

Среди истребителей благодаря развилке был дан зелёный свет ряду весьма перспективных моделей. Впрочем, безусловно, довольно долгое время значительное место в германской истребительной авиации занимал Fokker D.VII. До заключения перемирия 6 октября 1918 г. германская промышленность успела произвести 3300 Fokker D.VII – 700 самолётов на заводах Fokker и 2600 по лицензии на заводах Albatros Flugzeugwerke. На момент окончания войны D.VII был основным истребителем германской армии и составлял 75% от общего парка всех эскадрилий. Тем не менее, несмотря на великолепные характеристики этого самолёта, вскоре начали дышать в спину конкуренты, готовые сбросить детище Фоккера с Олимпа. Да и сам Фоккер был готов продолжать совершенствовать свою технику.

Вскоре после окончания войны, в октябре 1918 г., состоялся третий конкурс германской авиации, на котором проходил смотр новейших разработок и прототипов для выявления наиболее перспективных образцов. На нём наилучшие качества продемонстрировали два самолёта – Fokker V.29 и Rumpler D.I.

Содержание:

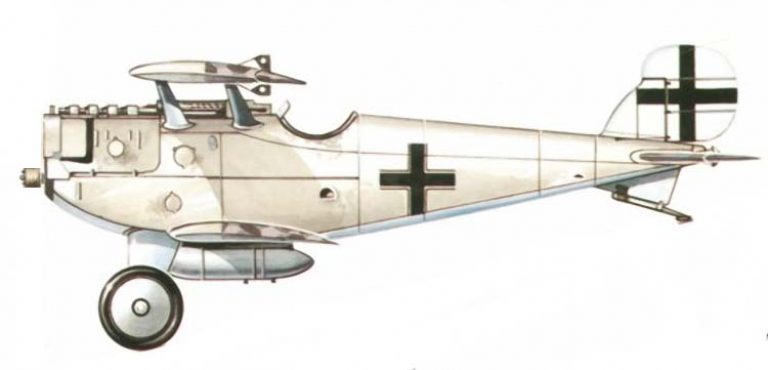

Rumpler D.I

По-настоящему «выстрелил» на этом конкурсе Rumpler D.I. Существовало мнение, что в случае продолжения войны и исправления всех замечаний он стал бы наиболее массовым и, вероятно, лучшим одноместным истребителем Германии. Конечно, важным фактором был пункт «исправление всех замечаний» – а этих замечаний, как ни крути, хватало. Так, на разворотах самолет легко терял высоту, был склонен к сваливанию на крыло и легко срывался в штопор.

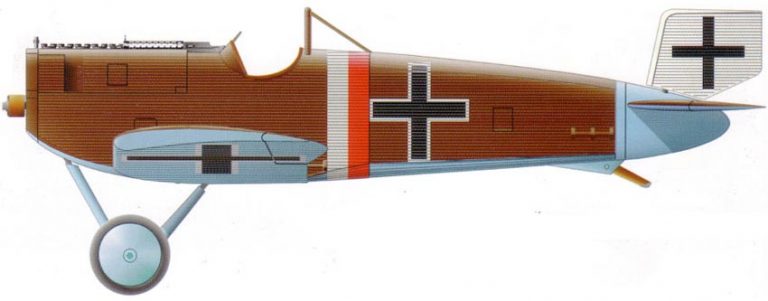

Fokker D.IX

Другим фаворитом третьего конкурса авиации был Fokker V.29. Fokker V. 29 вместе с Rumpler D.I показали лучшие летные характеристики и были рекомендованы для серийного выпуска. Когда все формальности были улажены, Fokker V.29 после некоторых доработок, был запущен в серийное производство под названием Fokker D.IX. Также в серию был запущен и Rumpler D.I.

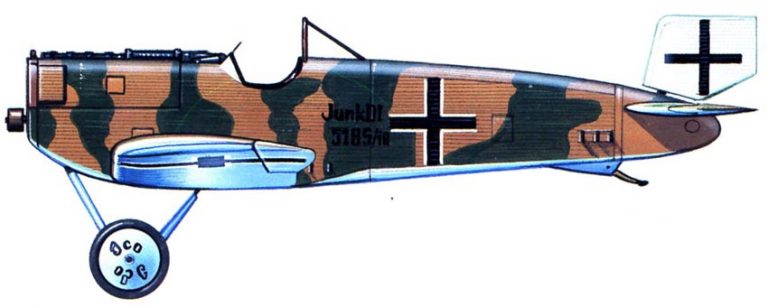

Junkers D.I

При этом на вооружении Германии состояло ещё несколько интересных моделей. Так, перспективные проекты цельнометаллических аэропланов продвигал Гуго Юнкерc.

В 1918 г. было начато производство истребителей Junkers D.I. В июне 1918 г. D.I принимал участие во втором конкурсе истребителей в Адлерсхофе. На самолете совершили полеты несколько выдающихся асов, в том числе Тео Остеркамп, Бруно Лёрцер и Герман Геринг. Их мнение о машине было неоднозначным. С одной стороны, они указывали на плохой обзор вперед-вниз, вялую реакцию на рули и неудовлетворительную горизонтальную маневренность, делавшие, по их словам, невозможным успешное ведение боя с истребителями Антанты. Тем более, что германские летчики предпочитали вступать в бой с превышением над противником и начинать его атакой с пикирования, а при этом обзор нижней полусферы приобретает первостепенное значение.

Между тем, все высоко оценили хорошую скороподъемность машины, а также прочность и выносливость ее конструкции, обещавшую высокую боевую и эксплуатационную живучесть. В этой связи у Геринга и Лёрцера родилась идея использовать самолет для атак на привязные аэростаты наблюдения.

Аэростаты, с которых производилась разведка и корректировка артогня, в годы Вельткрига доставляли немало проблем наземным войскам, а потому борьба с ними считалась одной из главных задач истребительной авиации. Но аэростат, несмотря на свою кажущуюся беззащитность, был нелегкой мишенью. Обычные пули причиняли ему немного вреда, поскольку они не могли поджечь водород внутри оболочки, а дырки в самой оболочке заклеивались наземной командой за несколько минут. Даже зажигательными пулями далеко не всегда удавалось поджечь газ с одного захода. К тому же атаки на «баллоны» были связаны с большим риском, поскольку позиции воздухоплавателей всегда прикрывались плотным зенитно-пулеметным огнем, от которого атакующие самолеты нередко несли потери. Германские летчики предположили, что дюралевый Junkers благодаря своей конструкции сможет выдерживать большее количество попаданий, чем другие истребители, а потому он лучше подходит для борьбы с аэростатами.

В этой связи прозвучало предложение (что и было после войны реализовано) сделать бронированным сиденье летчика или даже весь пол кабины. По итогам конкурса Юнкерсу заказали постройку 100 экземпляров D.I. В том, что этот контракт все же был подписан, сыграло роль одно довольно неожиданное обстоятельство. Всем известно, что дерево – гораздо более дешевый и распространенный материал, чем алюминий, который до конца XIX в. считался драгоценным металлом. Но в Германии к концу Вельткрига дефицитом стала именно древесина!

За годы позиционной войны огромное количество леса ушло на строительство оборонительных сооружений, на производство целлюлозы (а это основа бездымного пороха) и на другие военные нужды. В результате к началу 1918 г. высококачественных лесоматериалов для постройки самолетов стало не хватать. В таком же дефиците оказался и перкаль — хлопчатобумажное полотно для обшивки.

Одним словом, дюралевый Junkers появился как нельзя вовремя, а в этих условиях пришлось закрыть глаза на отдельные недостатки машины и, кстати, на ее довольно высокую цену. Здесь надо заметить, что в 1917 г. германские авиазаводы выпустили более 14000 аэропланов, причем почти все они имели цельнодеревянную или смешанную конструкцию с преобладанием древесины. На этом фоне сотня дюралевых «юнкерсов», разумеется, «погоды не делала». Но эта машина являлась как бы пробным камнем для отработки в серийном производстве прогрессивных материалов и технологий с целью их широкого внедрения в будущем.

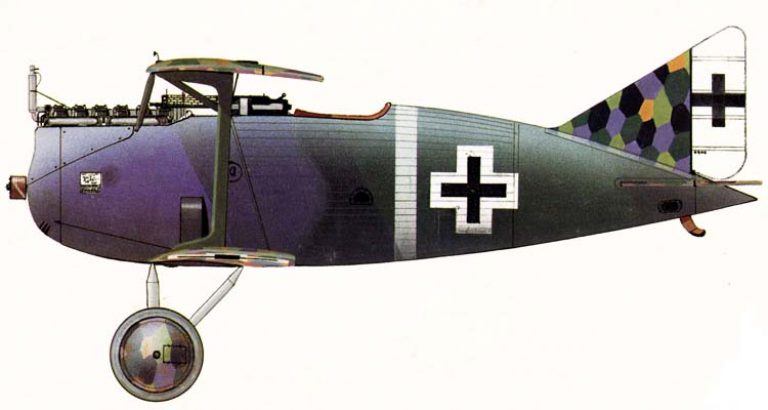

Zeppelin D.I

Ещё одним крайне перспективным проектом является истребитель Zeppelin D.I, разработчиком которого был Клаудиус Дорнье. Несмотря на ряд неудач и катастроф на испытаниях, машина была признана лучшей, чем стандартный на тот момент истребитель Fokker D.VII, и Idflieg сделала заказ на 50 машин. Впоследствии, уже после войны, было произведено ещё 200 таких самолётов.

На конец Вельткрига истребители Zeppelin D.I с технической точки зрения были, вероятно, самыми передовыми самолетами в мире. Его трубчатые лонжероны из дюралюминиевых сплавов и работающая обшивка были гораздо более перспективными по сравнению с использовавшимися Юнкерсом трубчатым каркасом и гофрированной обшивкой и легли в основу современных монококовых конструкций.

К сожалению, вмешалась новая корпоративная политика концерна Zeppelin, который после окончания Вельткрига вернулся к производству дирижаблей, из-за чего производство Zeppelin D.I было потихоньку свёрнуто. В результате Клаудиус Дорнье был вынужден уступить пальму первенства Гуго Юнкерсу – тот был хозяином в своем доме, тогда как Дорнье был наёмным работником с небольшим влиянием на руководство.

Впрочем, эти перспективные модели так и не смогли толком проявить себя. Война закончилась, и запросы командования германской авиацией резко уменьшились. В условиях необходимости перехода на мирные рельсы отпала необходимость постоянно обновлять модельный ряд, и основным истребителем германских ВВС так и остался Fokker D.VII. Производство же новых машин было либо существенно сокращено, либо свёрнуто – они остались прежде всего как «полигон» для обкатки новых технологических решений.

Тем не менее, ещё оставались локальные вооружённые конфликты, в которых эти новинки ещё могли себя хоть как-то проявить. Во Франции и в России бушевали гражданские войны – и в обеих странах находились германские гарнизоны и оккупационные контингенты.

Во Франции работы для истребителей было побольше – во время Вельткрига Франция находилась на первом месте по числу произведённых аэропланов, благодаря чему во время гражданской войны у обеих воюющих сторон осталось на руках немало самолётов, а также авиазаводов. Конечно, это были лишь остатки когда-то грозной французской авиации, но этих остатков было немало. В результате – если сравнивать с гражданской войной в России – во Франции происходило куда больше воздушных боёв. При этом, несмотря на стремление Германии минимизировать своё участие в конфликте (дабы добиться максимального влияния при наименьших потерях), работы хватало. Хотя у лоялистов сохранялось превосходство в воздухе, широкое забастовочное движение и жестокая городская герилья не позволяли использовать все возможности – то рабочие на заводах бастуют, то диверсия, то топливо с запчастями не прибывает из-за тех же забастовок. Поэтому французские лоялисты нередко просили британских и германских авиаторов из войск интервентов помочь с выполнением хотя бы части грязной работы.

Леворадикальные силы сумели захватить в свои руки довольно большую часть французской истребительной авиации, так что все условия для воздушных боёв были. Правда, ввиду многих сложностей с организацией производства, Красные не могли наладить нормальный широкий выпуск самолётов. Поэтому аэропланы они берегли, и не особо стремились ввязываться в воздушные бои, особенно если потенциальные результаты были неясны. И немцы сами на рожон не лезли, так что навоевали они немного. Но пару раз новой технике таки довелось вступить в бой.

11 октября 1919 г. был осуществлён налёт на позиции лоялистов со стороны Бордо. В районе налёта располагалась передовая авиабаза германских интервентов, на которой находились не только стандартные Fokker D.VII, но и Rumpler D.I из новой партии доработанных образцов. Эти новые самолёты проявили себя очень хорошо – так, единственный потерянный аэроплан Красных был сбит именно Rumpler’ом.

Другой примечательный пример использования перспективной техники датируется 27 августа 1919 г. – принимавший участие в одном из налётов на позиции Красных Zeppelin D.I попал под плотный огонь противника с земли, но при этом сумел пережить самое пекло и успешно вернулся на базу.

На Востоке тоже было где применять новую технику – и там уже действовали цельнометаллические Junkers D.I и Junkers CL.I. При этом работать с этой техникой доверили самым лучшим пилотам – так, в Прибалтику для прохождения службы на Junkers’ах были переведены такие знаменитые асы, как Готтард Заксенберг (30 воздушных побед), Йозеф Якобс (47 воздушных побед) и большой энтузиаст самолетов Юнкерса Тео Остеркамп. Работа для них действительно нашлась – они были задействованы в подавлении пробольшевистского восстания в Прибалтике, а также принимали участие в наступлении белогвардейцев на Петроград, поддерживая войска Бермондт-Авалова с воздуха.

Впрочем, им не удалось пополнить свои боевые счета в небе России. У них просто не оказалось достойного соперника. Авиация восставших латышей в Прибалтике была слаба и малочисленна – можно сказать, что у них практически не было авиации. В Петрограде у большевиков было куда больше самолётов, но те предпочитали не гнать свою авиацию в самое пекло, плюс хватало мест, где грязную работу выполняли белогвардейцы. В итоге за период с весны 1919 г. по февраль 1920 г. воздушных боёв состоялись чуть ли не считанные единицы. Зато германским пилотам пришлось многократно летать на разведку, штурмовку и бомбардировку советских войск, не раз подвергаясь ружейно-пулеметному обстрелу – и вот тут-то и пригодилась цельнометаллическая конструкция Junkers’ов. Впрочем, без потерь не обошлось. 28 сентября 1919 г. к западу от Копорья красноармейцам удалось подбить Junkers D.I, пилотируемый самим Йозефом Якобсом. Сам летчик не пострадал. Он сумел посадить самолет в поле и пробраться к своим. Подбитая машина была впоследствии отбита во время наступления белогвардейцев и возвращена немцам. Впрочем, и немцы сумели показать зубы – за время наступления Бермондт-Авалова на Петроград Junkers’ы сбили два самолёта Красных (Nieuport N.17 и SPAD S.VII).

Германские пилоты оценили свои Junkers’ы по достоинству. Вернувшись после войны в Германию, Заксенберг послал Гуго Юнкерсу письмо с благодарностью за отличные самолеты. Заксенберг писал, что только благодаря феноменальной выносливости Junkers’ов его полку удалось бесперебойно «отработать» несколько боевых месяцев, несмотря на постоянную сырость, дожди и слякоть. При этом самолеты зачастую стояли на полевых аэродромах прямо под открытым небом. Брезентом укрывали только винт, двигатель и систему охлаждения. Аппараты с деревянным каркасом и полотняной обшивкой в таких условиях приходили в негодность за две-три недели. Ничего подобного Junkers’ам не было в годы Гражданской войны в России ни у Красных, ни у Белых, ни у интервентов Антанты.

Источник — http://fai.org.ru/forum/topic/46564-kryilatyie-hishhniki-aviatsiya-germanskoy-imperii/