Из первого океана — в шестой

География знает четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный ледовитый. «Пятым океаном» давно называют океан воздушный, земную атмосферу, область деятельности авиаторов и воздухоплавателей. Тогда «шестым океаном» логично назвать космическое пространство; так его и называли на заре космической эры, да как-то не прижилось… Таким образом, речь пойдёт о транспортных системах, которые должны стартовать ИЗ воды (кстати, в основном из Атлантического океана…) в космическое пространство. ИЗ воды, а не с платформы на её поверхности!

Начать, пожалуй, стоит с графа Цеппелина, строившего свои крупнейшие — тогда — в мире дирижабли в плавучем ангаре на Боденском озере. Затем — издевательски огромный (по отношению к Версальскому договору, запретившему Германии строить самолёты с числом двигателей более одного и мощностью более 100 л.с.) До-Х Клода Дорнье, гигантские гидросамолёты Франции, Великобритании, Германии, США, Советского Союза, Японии… Непревзойдёнными уже 45 лет остаются 90-м длины и 540 т взлётного веса «Корабля-макета» Р. Алексеева. Но это всё — авиация, океан №5. А как с космосом?

Только возможность транспортировки по воде позволила создать громадные блоки ступеней «Сатурна-5», по воде же доставлялись на космодромы внешние топливные баки «шаттлов». Не случайно на морском берегу строятся новый китайский космодром и новый ракетный завод… Но этого мало! С начала космической эры конструкторов не оставляет мечта и стартовать прямо из воды. И этому есть очень серьёзные технико-экономические основания. Высокая стоимость космических полётов связана не только со сложностью и, соответственно, дороговизной самих летательных аппаратов, по и с не менее высокой стоимостью уникальных стартовых сооружений, которые, к тому же, при аварии могут быть полностью разрушены. Не дешевле и сооружения технической позиции, где ракету-но ситель собирают. В процессе сборки и доставки с технической на стартовую позицию ракета космического назначения испытывает нагрузки, радикально отличающиеся от тех, которые ей предстоят в полёте, но не меньшие по величине…

А нельзя ли обойтись без всего этого?

А заодно спасать и повторно использовать если не всю ракету, то хотя бы какую-то её часть?

А давайте попробуем, сказали в 1962 г. инженеры «Аэроджет-Дженерал Корпорейшн», и предложили Sea Dragon — «Морской дракон».

«Дракон» остался в море

Задачу они поставили «скромную»: один миллион фунтов (453 т) полезного груза на 500-км круговую орбиту! Любопытно, что в качестве типовой полезной нагрузки рассматривался жидкий водород для заправки межпланетных кораблей. Дальше всё «просто»: стартовая масса — 18 тыс. т, длина ракеты — 150 м, диаметр — 23 м. 1-я ступень должна была работать на компонентах керосин — жидкий кислород, вторая — жидкий водород — жидкий кислород. А потом начиналась инженерная фантастика.

Авторы «Морского дракона» справедливо рассудили, что построить такое чудовище известными на тот момент ракетными технологиями крайне, гм, проблематично. Ну и чёрт с ними! Например, двигатель. На стенде уже работал Р-1, тот самый, который потом поднимал «Сатурн-5» (по пять штук на ракету), топливо — керосин плюс жидкий кислород, тяга — 780 т. Но «Дракону» нужно даже не 18 тыс., а, с учётом потерь на выход из воды, все 36 тыс. т тяги!

Ставить полсотни Р-1? Не вариант, и вот почему. Будучи поставлены сроками своей лунной программы в пошли на шаг, для советской школы двигате лестроения, например, немыслимый: сознательно ухудшили удельные параметры, дабы упростить доводку. В результате нужную номинальную тягу они получили, и в заданный срок уложились, но двигатель оказался огромным: даже пять агрегатов на 10-м диаметра «Сатурне» разместили с трудом. Ракетная ступень с 50 Р-1 хороша для карикатуры «Какой хотел бы видеть ракету двигателист», но не для проекта, предлагаемого к реализации! Поэтому двигатель на первой ступени «Морского дракона» ОДИН! Да, тягой 36 тыс. т. С диаметром камеры сгорания около 15 м. Огромные размеры тоже не просто так: они должны были обеспечить требуемую тягу при крайне невысоком давлении в камере сгорания и при минимальном нагреве стенок. Невысокое давление позволяло (теоретически) обойтись без турбонасосного агрегата. В ракетной технике существуют два основных способа подачи компонентов топлива в двигатель: вы- теснительный и насосный. В первом — жидкость просто выдавливается из бака каким-то газом, который не вступаете ней в химическую реакцию. Если компонент криогенный, ситуация ещё проще: нужное давление создаёт сам испарившийся кислород или водород. Но понятно, что в этом случае давление в двигателе не может быть выше, чем в баке, а прочность бака — это его вес… Насосный способ предполагает, что необходимое давление в двигателе создаёт специальный насос. Приводится в действие он, как правило, газовой турбиной, работающей либо на основных компонентах топлива, либо на каких-то вспомогательных (именно так, на перекиси водорода, до сих пор работают турбонасосные агрегаты 1-й и 2-й ступеней «Союза»). Наддув баков остаётся, но только для того, чтобы на входе в насос не образовывалось разрежение. Соответственно, прочность, а значит и масса баков, на параметры двигателей никак не влияет. Но турбонасос ЖРД — пожалуй, самый сложный его агрегат, а как его (их? и сколько?) сделать на такую тягу — не очень попятно и сейчас. Поэтому делать и не стали, решив использовать вытеснительную подачу. Справедливо рассудили, что давления наддува вместе с гидростатическим давлением столба жидкости в гигантских баках, да ещё с учётом перегрузок, должно хватить. Жидкий кислород па обеих ступенях и жидкий водород па второй должны были вытесняться своими парами, а керосин па первой — метаном. Бак с жидким метаном расположили в острие конического днища керосинового бака, и, помимо обеспечения наддува, он должен был решать ещё одну задачу.

Ракетой нужно управлять. Причём не только изменять направление полёта по заданной программе, но и компенсировать возмущения траектории. У нас в те времена наиболее перспективными считались специальные рулевые двигатели, а американцы предпочитали качание основных двигателей или их сопел. И «Морской дракой» на участке работы 1-й ступени должен был управляться по курсу и тангажу таким же образом! Двигатель для этого нужно было «качать» всего на 3° в каждую сторону, но, напомню, это же двигатель тягой 36 000 т. С камерой сгорания 15-м диаметра…

Качаться он должен был па шаровой опоре радиусом метра три (к сожалению, в доступных документах размеры отдельных агрегатов ракеты указаны не всегда). Конечно, любая смазка была бы мгновенно выдавлена из зазора между трущимися поверхностями, поэтому туда предполагалось просто поставить деформируемую резиновую прокладку толщиной несколько десятков сантиметров — для поворота па 3° этого хватило бы. А корпусом шаровой опоры как раз и выступал метановый бак — испаряясь, метан бы, кстати, её охлаждал.

Качающийся двигатель нуждается в гибких топливопроводах. Как фирма «Аэроджет» собиралась изготавливать хорошо видимые на эскизах сильфоиы 2,5-м диаметра, осталось коммерческой тайной…

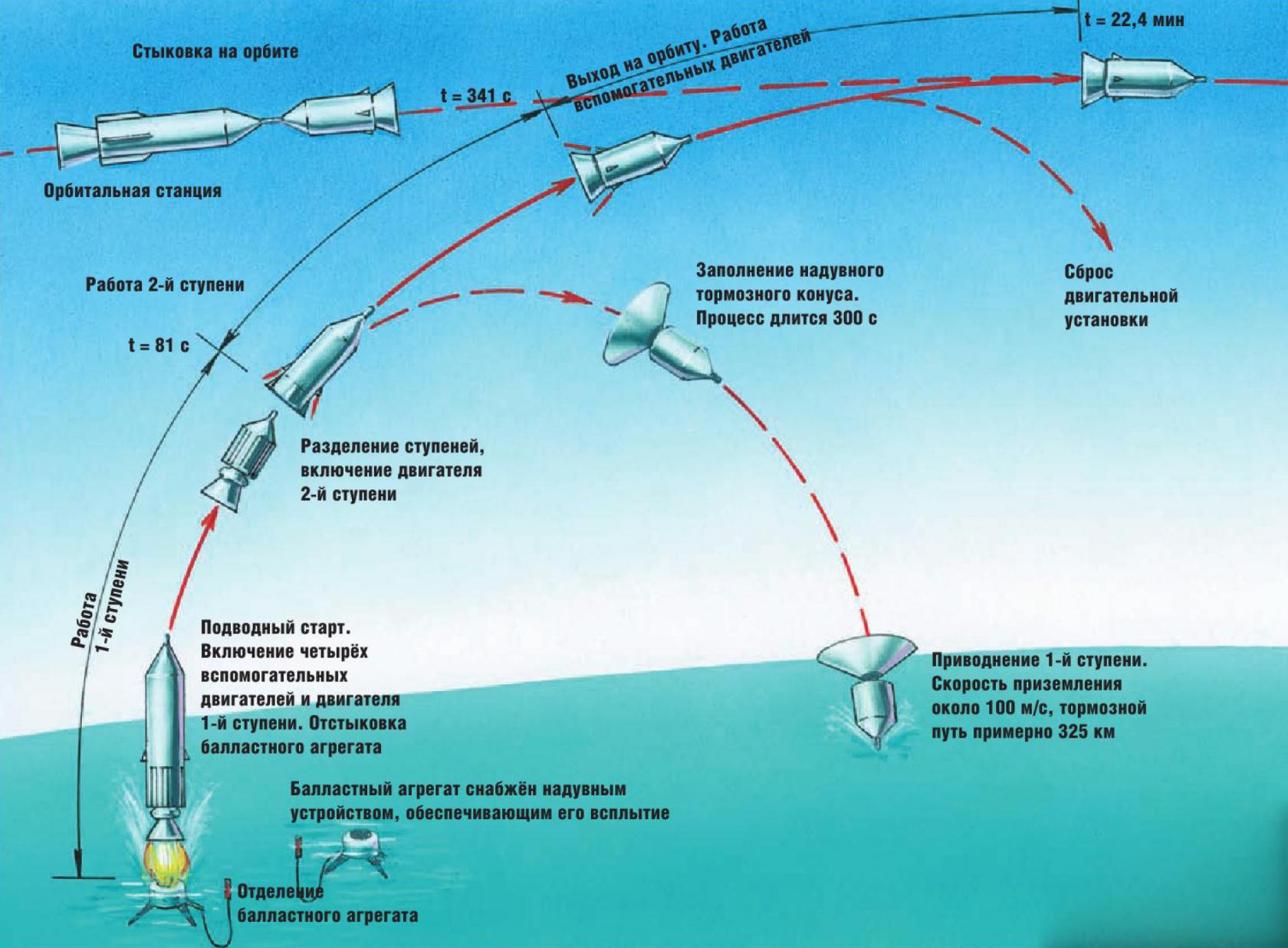

Переднее днище переднего (кислородного) бака 1-й ступени тоже предлагалось коническим, причём довольно острым. Зачем? Для спасения и повторного использования! Отработавшая свой участок 1-я ступень должна на высоте 38 км и скорости 1,76 км/с отделиться. Затем раскрывалась тормозная стабилизирующая юбка конической формы 100-м диаметра на надувном каркасе (в сложенном виде она была упакована вокруг узла качания двигателя). В 170 морских милях от места старта, со скоростью 100 м/с гигантский «волан» должен был приводниться. Коническое переднее днище наддутого кислородного бака, по предположению разработчиков, снизило бы ударные перегрузки при входе в воду до приемлемых величин. Оставалось бы только отбуксировать пустую ступень к месту повторной сборки. 2-я ступень па этом фоне кажется менее страшной — у неё, во всяком случае, маршевый двигатель неподвижный, а управляется она, всё-таки, двигателями рулевыми. Но она же должна обеспечить набор 75% орбитальной скорости, а запас топлива и его энергоёмкость не- бескопечны. Нужно повышать эффективность двигателя, а как, если нельзя поднять давление в камере сгорания? Очень «просто»: увеличив степень расширения сопла, т.е. отношение площадей среза и критического сечения. Уменьшить площадь критического сечения нельзя, значит, нужно наращивать площадь среза. Но как, если он и так сделан в диаметр ракеты-посителя? А за счёт раскладного насадка, своеобразной «ромашки», стальные лепестки которой до поры вытянуты вдоль обшивки 1-й ступени, а после (точнее, в момент) разделения раскрываются, образуя стенки сопла! В результате коэффициент расширения увеличивается до 20, а удельный импульс двигателя — до 409 с (конечно, не идеальные для этого топлива 450, но сойдёт…). Много любопытного было предложено и по сборке ракеты — тоже, естественно, на плаву, — и по эксплуатации… Так, предполагалось, что керосином носитель заправят где-то у берега, затем отбуксируют в точку старта, заправят водородом и кислородом, которые получат тут же путём электролиза морской воды (энергию дадут реакторы атомного авианосца), вертикализируют путём заполнения специального балластного отсека, отделяемого в воде после пуска двигателя… Как можно оценить проект сегодня, 48 лет спустя? Конечно, как техническую авантюру, особенно применительно к ряду конструктивных решений, не имевших к тому времени никакой экспериментальной проверки (камера сгорания низкого давления чудовищных размеров, её качание, возможность хранения криогенных компонентов без систем захолаживания хотя бы на время предстартовой подготовки, циклопических раскладной насадок). Практически исключено воплощение проекта в описанном виде, однако… Однако совершенно необходимо отметить, что американские ракетчики искали не основания для отказа от решения фантастической задачи, а способы её решения! К сожалению, в пашей стране задача создания ракеты-носителя грузоподъёмностью более 200 т никогда даже не ставилась…

Пчёлы, лошади, дельфины

И всё же не смелость проектантов «Морского дракона» преградила путь гигантской ракете, а прежде всего политика и экономика: сначала «Аполлон», потом Вьетнам. Но идея сокращения расходов на космические пуски за счёт отказа от стартовых комплексов не просто не умерла, а получила определённое развитие. Тем более что попутно решался ряд технических задач, важных не только для космических носителей.

Ещё в ходе проектирования «Морского дракона» были реализованы (правда, не до конца) проекты «Sеа Вее» («Морская пчела») «Sеа Ноrsе» («Морской конёк»; впрочем, если бы он полетел, как задумывалось, стал бы «рабочей лошадью»…). Первый предназначался главным образом для исследования вопросов запуска ракетного двигателя в воде, зато второй уже должен был стать полноценным носителем, правда, маленьким: 55 т стартовой массы, 2 т полезного груза на 185-км орбиту. Но главное — в его рамках отработали реальные (хоть и маленькие) ЖРД с вытеспительпой подачей: «керосиновый» МВ-3, запускаемый в воде, и «водородный» Тruах LH2. До реальных пусков, правда, дело не дошло. Через три с половиной десятилетия «Морской конёк» послужил прототипом «Экскалибура» (не единственный американский космический проект, названный в честь меча короля Артура). Это была бы уже серьёзная машина: 2366,5 т стартовой массы, 55 т полезного груза па 230-км орбиту… Дальше проекта не пошло. Десятилетием раньше, 3 августа 1984 г., из воды всё-таки стартовала американская ракета «Дельфин», оснащённая, правда, пе жидкостным, а гибридным ракетным двигателем (окислитель — жидкий кислород, а горючее твёрдое). Сам полёт оказался неудачным: па 14-й секунде полёта, на высоте 700 м, из-за неустранимого отказа системы управления ракета была подорвана. Но это был ПЕРВЫЙ старт свободно плавающей ракеты из воды!

Уже в начале XXI в. рассматривались небезынтересные проекты со звучными названиями «Нептун», «Морская звезда», «Водолей», но дальше машинной графики они не пошли. Водный старт привлёк внимание частников, состязавшихся в конкурсе «Х-рrizе», правда, успехов тоже не принёс… Но идея продолжала жить.

Нужен ли на Луне линейный крейсер?

Отнюдь не 18000-тонный «Морской дракон» держит пальму первенства среди космических монстров, которые планировалось использовать с воды. Рекордсменом здесь остаётся 80000- тонный (!) «Альдебаран». Напомню, что в начале 1960-х гг. в США активно разрабатывались проекты космических кораблей с атомно-импульсными двигателями. О наиболее известном и проработанном из них — «Орионе» — журнал уже рассказывал (ТМ №6, 2006 г.), но он был далеко не единственным.

Ряд проектов предусматривал двигатель несколько иной схемы: реактивную тягу создавали не сами продукты ядерного взрыва, а испаряемое и нагреваемое ими в специальной камере рабочее тело (например, вода), с высокой скоростью истекающее через обычное реактивное сопло. Такой вариант имел меньший, чем «орионовский», удельный импульс, но представлялся более удобным для использования в атмосфере Земли. Именно такой двигатель и предполагалось установить на транспортный космический корабль «Альдебаран».

О нём известно крайне мало — несколько численных характеристик и два рисунка. Но известное — впечатляет. Расчёты велись для двух вариантов: с удельными импульсом 1500 и 3000 с (для справки: удельный импульс ЖРД на водород-кислородном топливе — около 450 с, атомного двигателя с нагревом рабочего тела в реакторе — 900-1000 с; у электроракетных двигателей удельный импульс достигает 10 000 с, по тяга «не дотягивает» и до килограмма…). В первом варианте, при стартовой массе 50 тыс. т, «Альдебаран» должен был доставлять на околоземную орбиту 10 тыс. т груза. Во втором, при стартовой массе 80 тыс. т, на околоземную орбиту планировалось уже 30 тыс. т, а на Луну — 25,5 тыс. т. Линейный крейсер! «Альдебаран» замышлялся как гидросамолёт с горизонтальными взлётом и посадкой, хотя, судя по изображениям это скорее экрапоплан: ведь очевидно, что без экранного эффекта аэродинамические характеристики толстопрофильной «бесхвостки» с удлинением меньше 1 в высшей степени отвратительны. С другой стороны, очевидно, что аэродинамика здесь была не очень- то и важна.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что материалы более детальной проработки до сих пор неизвестны, и, возможно, сохранившиеся рисунки — просто дезинформация. Безотносительно к возможности реализации «закрытого» варианта атомно-импульсиой схемы, Московский договор 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трёх средах перевёл и «Орион», и «Альдебаран», и все остальные подобные проекты в разряд сугубо бумажных, по крайней мере па период своего действия (а он бессрочный).