Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой альт-исторический цикл про Россию Прагматическую II, и сегодня речь пойдет про конец правления Петра III. Рассказано будет о последних войнах этого правителя, судьбе Польши и кое-каких других деталях его государственной деятельности.

Содержание:

Русско-турецкая война 1787-1792

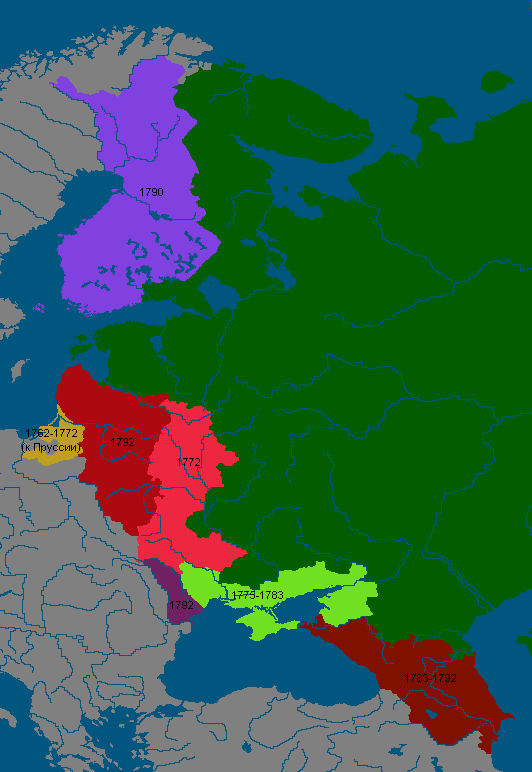

Когда в 1783 году Россия «проглотила» Крымское ханство, Османская империя попыталась было говорить на языке угроз, и заставить Россию восстановить его – но увы, с Петром III угрозы всегда вызывали лишь обратную реакцию, тем более что в Петрограде прекрасно понимали реальную готовность турок к войне, которая равнялась нулю. И действительно – Османская империя все еще не оправилась после Адрианопольского мирного договора, и ей требовалось время для подготовки к новому конфликту. Весьма кстати тут пришлись французские деньги и советники, которые тут же бросились оказывать туркам поддержку в свете уже устоявшейся антирусской политики Парижа, к которым добавились «частные инициативы» различных англичан, немцев и даже австрийцев. Подготовка турок к войне не ускользнула от внимания Петра III, наоборот – он обнаружил ее достаточно рано, и начал готовить свои войска к противостоянию со старым врагом. Средиземноморская эскадра и армии на границах были усилены, заранее заготавливались припасы. В 1786 году был восстановлен антитурецкий австро-русский союз, причем, в отличие от былых времен, имелась надежда на его соблюдение Веной – эрцгерцогом Австрии стал Иосиф II, достаточно положительно относившийся к Петру III, и бывший куда более надежным союзником, чем его мать. Уже с 1783 года Россия, понимая силу своего положения, стала провоцировать турок различными способами – был установлен протекторат над Картли-Кахетией, началось утверждение влияния России на побережье Кавказа, контингенты войск стали постепенно приводить к покорности горные племена. На границе с османской Молдавией то и дело происходили мелкие стычки из-за взаимных набегов. Наконец, в 1787 году Россия выдвинула ультиматум Османской империи, согласно которому требовалось не только прекратить турецкие набеги на русские владения, но и признать присоединение Крыма и протекторат Картли-Кахетии. Само собой, турки не могли пойти на такие условия, и, в конце концов, выдвинули русским свой ультиматум с требованиями, а когда тот был отметен – объявили войну.

Война эта оказалась, с одной стороны, достаточно простой, а с другой – не лишенной неприятных неожиданностей. Как и следовало ожидать, русская армия, готовившаяся к военным действиям заранее и на более высоком уровне, чем турецкая, быстро перехватила инициативу и развила наступление через Молдавию, Валахию и Болгарию прямо на Константинополь. Вновь восстали греки, на сей раз на куда более обширных территориях, Черногория без всякой заминки присоединилась к русским. Черногорскую армию возглавил уже престарелый князь Стефан, и под его знаменами стали быстро собираться ополчения из окружающих его территорий – Албании, Сербии, Боснии и Герцеговины. Османская армия, вопреки всем мероприятиям и годам подготовки, оказалась не готова к новой войне. Но, с другой стороны, совершенно неожиданными оказались победы турок над австрийцами, которые соблюли условия союзного договора с Россией, и вступили в конфликт на стороне христиан. Армия Габсбургов после Семилетней войны пребывала не в самом лучшем виде, и потому стала терпеть поражения даже от такого противника, как турки, в результате чего русским пришлось отвлекать силы еще и на спасение своих союзников [1]. Даже черногорцы и греки в ходе этого конфликта действовали успешнее. А в 1790 году умер Иосиф II – и новый эрцгерцог Австрии и император Священной Римской империи, Леопольд II, поспешил заключить с турками перемирие, а затем и сепаратный мир. Заканчивать войну России пришлось в одиночку, со своими «младшими партнерами». И все же военной мощи русской армии оказалось достаточно для того, чтобы додавить турок. Вновь турки были вынуждены пойти на перемирие тогда, когда христиане стали приближаться к Константинополю, и вновь мирный договор подписывался в Адрианополе. На сей раз они остались одни – все европейские державы были отвлечены на события во Франции, и не интересовались делами Высокой Порты. Османские представители оказались весьма сговорчивыми при составлении условий мирного договора даже без присутствия императора Петра III.

По условиям Второго Адрианопольского договора Османская империя прежде всего признавала присоединение Крыма к России, и вновь подтверждала право русских купцов свободно торговать через Босфор и Дарданеллы. Кроме того, России в прямое владение передавались османские крепости на берегу Кавказа и вся Бессарабия, в результате чего Россия получала прямой выход к устью Дуная, что было большим стратегическим успехом. Для собственно России этим приобретения и заканчивались, но зато ее «младшие партнеры» в лице Черногории и Греции также получили приращение. Греки получили в свое распоряжение Аттику, Центральную и Западную части Греции, увеличив свои территории вдвое. Черногория получила значительные территории к востоку и югу от своих границ, и укрепила свое положение на Балканах. Оба государства при этом остались формальными вассалами Османской империи, но фактически имели полную самостоятельность, за исключением разве что внешней политики. Появились также две новые автономии, пускай с еще не такими широкими правами – Болгария и Сербия. Османская империя, сильно расшатанная этой войной, тем не менее, не спешила распадаться, из-за чего Петром III были сделаны важные выводы. Прежде всего, более не следовало делать ставку на прямую экспансию в Европе – во-первых, в этом уже не было острой необходимости, а во-вторых, это было чревато напряженными отношениями с другими великими державами, ведь Россия и без того уже значительно увеличила площадь своих территорий за счет турок и ее вассалов. Кроме того, ставка на дробление Османской империи на малые автономии себя не оправдала – планировалось, что их появление в следующую войну вызовет всеобщее восстание на Балканах, но на деле масштабы народного движения оказались куда скромнее, из-за чего пришлось довольствоваться куда меньшими приобретениями для сателлитов, чем планировалось ранее. Отныне Россия в своей политике по отношению к Османской империи должна была, с одной стороны, поддерживать национальные движения в различных ее регионах, а с другой – сделать ставку на предоставление независимости всем балканским княжествам, причем приоритет отдавался в первую очередь Греции, Черногории и Болгарии, которые могли бы составить мощный оплот русских интересов на Балканах, и значительную угрозу Австрии. Дунайские княжества в свете этого становились куда менее важными, да и их судьбой Петр III интересовался меньше всего. В будущем это еще принесет свои горькие плоды, но на 1792 год положение на Балканах складывалось в пользу России.

Русско-шведская война 1788-1790

Отношения Петра III со шведским королем, Густавом III, складывались сложные. Причин тому хватало – в Швеции были сильны позиции реваншизма, затмить их могли лишь идеи экспансии на запад, т.е. за счет Норвегии и Дании, а во главе всего этого стоял достаточно двуличный и импульсивный, хоть и весьма талантливый монарх [2]. Швеция, потерпев поражение в Великой Северной войне, так и не оставила своих грез о величии, и хотела добиться хоть чего-то. Смекнув, что Россия не планирует нападать на шведов, и ее отношения с датчанами расстроились, Густав принялся охаживать ее добиваться гарантий нейтралитета со стороны России в случае его войны с Данией. Но тут к особенностям шведской внешней политики добавился другой фактор – император России, Петр III, будучи отличным дипломатом, обладавший множеством талантов и отличным воображением, попросту не знал, что ему делать со Швецией. По идее, вариантов хватало – активно вмешиваться во внутренние дела и сделать ее зависимой, сделать «младшим партнером» и одобрить экспансию на запад, или же наоборот, сдерживать ее агрессивные намерения. Но достаточно системный монарх то и дело метался между разными возможностями, пытаясь придумать еще какие-то, в результате чего на шведского короля обрушилась хаотичная волна решений, писем и заявлений его «коллеги», в результате чего тот оказался основательно сбит с толку. Не помогли ни личные встречи друг с другом, ни весьма активная дипломатическая переписка. И после всего этого, устав к началу 1780-х годов от метаний русского царя, Густав III решил, что прежде чем воевать с Данией, ему следовало разбить Россию, раз та не дает гарантий невмешательства в войну с датчанами. Так началась долгая подготовка к войне, которую в Петрограде умудрились еще и проморгать. На стол императору регулярно попадали отчеты внешней разведки о шведских приготовлениях, но Петр III искренне считал, что шведы так готовятся к войне с Данией, и потому попросту игнорировал эти тревожные звоночки из-за рубежа [3]. Особенно угрожающим положение было из-за того, что шведов готовы были поддержать деньгами и дипломатией англичане, голландцы и французы, а прусский король делал намеки на то, что Пруссия в случае необходимости может даже сама вступить войну против России с целью «сдерживания этого агрессора».

Швеция начала войну с Россией в 1788 году, когда большая часть войск и флота уже находились на юге, на войне с турками. Ситуация, в которой оказался Петр III, была аховая – на Балтике осталось слишком мало линейных кораблей и фрегатов, лишь гребные флотилии остались дома, а на суше не было ни генералов, ни регулярных войск. Плюс ко всему, Пруссия стала сосредотачивать свои войска у восточных границ, и появилась реальная угроза ее вмешательства в войну. Положение выглядело если не безнадежным, то близким к тому, при дворе уже заговорили о возможных переговорах со шведами – но именно в такие моменты император проявлял себя с лучшей стороны. В срочном порядке 58-летнему царю пришлось стягивать со всей округи полки милиции, мобилизовать гарнизон Петрограда и отзывать Гвардейский корпус, который только недавно выдвинулся на войну, и еще не успел уйти далеко. Несмотря на рискованное положение, Петр отказался отзывать другие войска с турецкой войны, как и не отозвал хотя бы часть флота из Средиземного моря, трезво рассудив, что он все равно не успеет вернуться к главным событиям, и разрешил вернуть корабли на Балтику лишь после разгрома турецкого флота в генеральном сражении. Эта деятельность и упорство быстро «заразили» всю столицу и остатки Балтийского флота, и уже скоро на суше и на море загремели сражения. На море русские гребные флотилии смогли отразить попытку нападения со стороны шведского флота, а на суше, после короткого периода успехов вражеской армии, которую возглавил сам Густав III, последовал резкий и неожиданный перелом. Столкнувшись на поле боя с Гвардейским корпусом, которым командовал сам император, шведы потерпели поражение, и были вынуждены отступать на запад – и Петр, преследуя их, к концу 1788 года занял всю южную Финляндию и приступил к осаде Або. Узнав об этом, прусский король Фридрих Вильгельм II передумал вступать в войну, получив также известия о том, что Россия собирает большую армию в Беларуси на случай его вторжения (это оказалась умело пущенная дезинформация). После этого противостояние России и Швеции продлилось еще более года. На море шведам удалось благодаря ряду побед добиться паритета, но на суше инициатива оставалась в руках русских. В конце 1789 года пал Або, а зимой, пользуясь тем, что Ботнический залив сковал лед, Петр во главе своих гвардейских полков вторгся на территорию самой Швеции, и неожиданной атакой захватил Стокгольм, повторив то, что около 100 лет до этого сделали шведы с датчанами. Несмотря на то, что после сошествия льдов положение русских полков должно было сильно усложниться, Густав III пал духом, и пошел на переговоры с Россией.

Условия мирного договора обсуждались не кем попало, а самими монархами, без присутствия советников, прямо в Стокгольме. Точно неизвестно, о чем говорили король и император, но предположения об этом выдвигались супругой Петра III. Судя по всему, все началось с достаточно откровенного диалога о русско-шведских отношениях, о том, что Густав думал о России, а царь – о Швеции. Оба стремились защитить интересы своих государств, но интересы эти во многом вступали в конфликт. В то же время, в Швеции окончательно поняли, что конфликтовать с Россией накладно и бесполезно, а в России не имели никакого желания получить вблизи столицы постоянного противника. В результате этого, после многодневных переговоров, было достигнуто «сердечное соглашение». Швеция должна была заплатить за свою агрессию против России, и потому в результате Стокгольмского мира потеряла Финляндию, пускай и с сохранение всех имений и прав шведской знати на ее территории. Россия же в ответ гарантировала сохранение прочих границ Шведского королевства, а также выступала гарантом сохранения монархии в общем и династии Гольштейн-Готторпов на троне в частности. Кроме того, оговаривался один отдельный пункт, который должен был стать гарантией взаимной искренности в будущем – шведский кронпринц Густав должен был жениться на русской царевне Софии, внучке Петра III. У Густава III имелись свои резоны для такого решения – будучи просвещенным абсолютистом, он имел наследника в виде педантичного и фанатичного консерватора, то бишь его сына, о будущем правлении которого уже начинали беспокоиться различные умные люди. Умная и волевая супруга с фигурой русского императора за спиной имели неплохие шансы свести ущерб от правления такого короля к минимуму, хотя это была весьма своеобразная перестраховка.

Этим заканчивался мирный договор, но отнюдь не «сердечное соглашение» между Петром и Густавом. В Швецию направлялись деньги и ресурсы для стимуляции развития экономики, а русские военные советники должны были оказать поддержку шведской армии для ее восстановления и модернизации. В ответ в Петроград потекло шведское железо и медь, которые были весьма востребованы для быстро растущей отечественной промышленности. Россия давала «зеленый свет» своему соседу для экспансии на запад, включая поглощение Норвегии и даже Дании, при этом обязательным требованием оставалось сохранение интересов русских – прежде всего, обеспечение свободного прохода торговых судов через Датские проливы, и недопущение в проливы врагов России. Кроме того, и Петр, и Густав уже обратили внимание на тревожные события во Франции, и одними из первых монархов Европы озаботились происходящим, предчувствуя недоброе. В результате этого уже спустя месяц после заключения Стокгольмского мира был подписан еще один договор – на сей раз о союзе, имевшем весьма расплывчатые формулировки, но достаточно четкую суть: в случае угрозы существующим порядкам в Европе Россия и Швеция обязывались выступить единым фронтом для сохранения текущего положения дел, но к максимальной выгоде обоих союзников. Никто особо не задумывался о другом важном последствии последней русско-шведской войны – о проникновении агентов Тайной канцелярии в окружение шведского короля. Тот был уведомлен об этом, но после поражения в войне посчитал, что как минимум какое-то время с этим стоит смириться. Но когда в 1792 году русские агенты спасли короля от покушения во время бала-маскарада, аналогичная структура была создана и при короле Густаве III, а безопасности личности монарха в Швеции стали уделять заметно больше времени. Густавианская эпоха, подвергнувшись опасности, продолжилась, и последнему великому королю этого северного государства еще предстояло принести своей стране наибольшую за его правление пользу [4].

Судьба Польши

После раздела Речи Посполитой 1762 года интерес России к ней временно ослаб – оставшиеся у поляков территории были заселены меньшим количеством православных жителей, да и экономическая ценность их была ниже. Тем не менее, Петр III намеревался заполучить и эти территории – но лишь при удобном случае. Время настало спустя почти 30 лет, и его активно приближал прусский король Фридрих Вильгельм II, который был заинтересовал в повторном разделе польских владений. В Речи Посполитой была создана взрывоопасная ситуация, которой пруссаки воспользовались на полную, и едва в стране полыхнуло, как они ввели войска и начали готовить почву для нового раздела, подчинив своей воле короля Станислава II Августа. В ответ на это литовская шляхта, боявшаяся агрессии Пруссии, провозгласила независимость Великого княжества Литовского, и попросила русской защиты [5]. В результате всего этого произошел второй раздел польско-литовского государства, согласно которому Россия получила все бывшие территории Великого княжества Литовского в качестве полноправных территорий, Подляшье, где проживало большое количество восточнославянского православного населения, и Курляндию в качестве автономии во главе с Карлом Саксонским. Последний умрет в 1796 году без наследников, и великое герцогство будет также присоединено к России как унитарная административная единица. На этом великое дело – объединение всех бывших территорий средневекового Русского государства – было закончено. Речь Посполитая, лишившись одной из двух своих составных частей, распалась, и в Варшаве в 1792 году, сразу после раздела, было провозглашено Королевство Польское. Добиться такого успеха удалось в том числе старой проверенной дипломатии императора, а точнее сочетания угроз, выгодных предложений, демонстрации военной силы и репутации государства с армией, которая за две войны практически развалила Османскую империю. Именно потому Пруссия, всего несколько лет назад собиравшаяся воевать с русскими, на деле оказалась весьма сговорчивой.

В 1794 году грянуло восстание Костюшко в оставшемся огрызке некогда великой Речи Посполитой, направленное против разделов и стран, совершивших их. Это фактически объединило Пруссию, Россию и Австрию против восставших, тем более что повстанцы использовали лозунги Великой Французской революции, что несло угрозу любому традиционалистскому государству Европы. За этим должны было последовать тройственная интервенция в Польшу и ее окончательный раздел к обоюдному интересу всех трех великих держав…. Но проблема заключалась в том, что такой сценарий как раз не входил в интересы Петра III, ведущего свою игру, которая стала «лебединой песней» его внешней политики, и последним примером деятельности его расчетливого, циничного и эффективного ума. Собрав войска на границе с Польшей, он предпринял ряд сложных и непонятных действий, то маневрируя войсками, то рассылая письма своим формальным союзникам. В результате этого русские полки практически не приняли участие в сражениях против мятежников, и даже во время штурма Варшавы армиями трех держав солдаты императора не проявили особого рвения, вслед за чем еще и взяли на себя обязательства по сохранению правопорядка в польской столице, прекратив начавшиеся было грабежи и насилия [6]. Подобное странное поведение удивило австрияков и пруссаков, но когда зашла речь о новом разделе Польши, Петр III…. Отказался делать это, намекнув на то, что упразднение Польского государства грозит дестабилизацией региона, это не в интересах России, и так далее, и так далее.

Австрия в это время по уши увязла в войне с Французской республикой, а Пруссия недавно закончила ее, фактически потерпев поражение, и воевать с весьма опасной Россией за последний огрызок Речи Посполитой не хотел никто. В результате Польша была сохранена вместе со своим монархом, Станиславом II Августом Понятовским, но ее обязали выплатить денежную компенсацию за траты трех сторон на подавление мятежа Костюшко. Кроме того, была восстановлена в действии старая, консервативная Конституция, а само государство объявлялось трехсторонним протекторатом, эдакой «нейтральной территорией» под защитой эрцгерцога, короля и царя. В результате этого русский император предотвратил последний раздел Польши и исчезновение ее с политической карты Европы. Казалось, что это не имеет никакого смысла, старый Петр III обезумел, или что-то в этом роде – но на самом деле он лишь продолжал системно приводить в жизнь свои взгляды на судьбу Польского государства и поляков, ничуть не изменив им с самого 1762 года. Присоединив к себе все территории, населенные православными или дружественными народностями, он не тронул саму Польшу, которую хотел превратить в небольшого, но сильно озлобленного на Пруссию и Австрию игрока. Закрепить Польшу за Россией предполагалось самым «низким» способом, т.е. шкурным интересом – из трех государств-соседей русские оказались единственными, кто не собирался посягать на польскую государственность, да и при подавлении восстания Костюшко именно солдаты Петра III вели себя наиболее гуманно, часто просто избегая лишних сражений, да еще и защитили от разграбления Варшаву. И, как ни странно, но этот расчет начал оправдываться уже в 1795 году. При Станиславе II Августе, которого многие ненавидели, было сформировано новое правительство, практически полностью из русофилов, которое получило некоторую поддержку среди разбитого и расколотого польского общества. Первым делом оно начало восстанавливать польскую экономику и армию, но это было чрезвычайно сложно – находясь между тремя великими державами, Польша оказалась в полной изоляции от внешнего мира, не могла нормально вести торговлю, не могла развиваться, неоткуда было брать деньги и отсутствующие ресурсы. Пруссия не пропускала товары из Данцига, а Австрия отказывалась давать что-либо, так как воевала с Францией [7]. И единственной страной, которая оказалась согласной развивать сотрудничество с поляками, оказалась Россия. Впереди были веселые и интересные времена в истории Польши….

Управляя империей

Император Петр III вместе со своим административным имперским аппаратом занимался внутренними реформами не только в начале своего правления. В 1780 году он издал указ об официальном создании сразу двух особых служб на общегосударственном уровне – пожарной, и городовой. Указ по сути узаконил и объединил уже существующие службы по охране правопорядка и тушению пожаров в городах и некоторых меньших населенных пунктах, но отныне эти структуры должны были содержаться за счет особого налога, доходы от которого переходили в руки местных общин. Гарантии целевого использования налогов обеспечивались многоуровневой системой перестраховок – ревизорами, агентами Тайной канцелярии, выборностью административных чинов низшего звена. Это сразу улучшило ситуацию с тушением пожаров в стране, и охраной правопорядка в населенных пунктах – и то, и другое было особо ценным в свете стремительного роста городского населения. Строились новые дороги, сеть которых за 34 года правления Петра III стала заметно гуще, и охватывала больше населенных пунктов, улучшая внутренний оборот товаров и торговлю. Прокладывались новые каналы, в том числе проводились расчеты возможной постройки Беломорско-Балтийского канала для улучшения связи с Архангельском, и Волго-Донского канала для создания единой речной транспортной системы во всей европейской части империи. Появился класс русских капиталистов-промышленников, выросший в основном из числа успешных купцов или удачливых землевладельцев, благодаря чему стало увеличиваться число частных заводов в стране. Правительство часто выдавало разработку тех или иных ресурсов на откуп частникам, а то и вовсе продавало землю вместе с правами на ресурсы для облегчения работы предприятий на начальном периоде. Практиковались различные льготы для легкого старта, или «компенсации» иного рода – к примеру, металлургические заводы в обмен на привилегии могли обязаться поставлять казне продукцию определенного рода по фиксированной цене в течении нескольких лет. Появлялись не только капиталисты-одиночки, но и общества, которые вкладывали немалые ресурсы в том числе в геологическую разведку просторов России. Благодаря этому были найдены обширные залежи угля на Донбассе, железной руды в районе Курска и Причерноморье, и многое другое. Добыча золота, в том числе в Сибири, стала постепенно увеличиваться, и в Петрограде уже стали подумывать о введении по образу и подобию англичан золотого или биметаллического стандарта, хотя запасов драгоценных металлов пока еще явно не хватало. В последние годы правления Петра III в стране началась промышленная революция – Россия оказалась третьей большой страной Европы, в которой запустился этот процесс, хоть пускай ему и суждено будет затянуться из-за комплекса объективных и субъективных факторов, включая нелегкие войны начала XIX века.

Но самым большим успехом внутренней политики этого монарха, не считая крестьянской реформы, стало, конечно же, освоение Причерноморье. Присоединение этих территорий было умело использовано в системе с демографическими и социальными изменениями в империи. Безо всякого прямого принуждения и крепостного права южные территории стали быстро осваиваться и заселяться славянским населением, что вкупе с депопуляцией Крыма и Причерноморья за счет эмиграции старого мусульманского населения вызывало серьезные сдвиги в демографии многих регионов. Активно расширялось сельское хозяйство, в том числе животноводство – за считанные годы в степи появились десятки крупных предприятий, занятых овцеводством и производящих шерсть для текстильной промышленности, что стало приносить большие прибыли. Активно распахивалась новая земля, а также проводилась политика реколонизации в некогда пограничных территориях, обладавших богатыми грунтами, но обезлюдивших из-за угрозы крымских татар. Быстрыми темпами юго-запад империи превращался в мощную житницу и включался в экспорт продовольствия за границу. Активно основывались новые города – Одесса как главный торговый порт на Черном море, Херсон как главный торговый порт на Днепре, Николаев как центр судостроения, Севастополь как главная военно-морская база флота, Мариуполь как главный порт Донбасса. Уже при Петре III регион стал приносить большие экономические и военные выгоды, но основные результаты его трудов придутся уже на эпоху правления его потомков.

Менялось в это время кое-что еще, менее очевидное, но в перспективе также очень важное. Именно при Петре III окончательный свой вид принял императорский двор, а вместе с ним изменилось также и дворянство, приобретя новые черты. При дворе император установил новые правила, достаточно жесткие в сравнении с былыми свободами, когда кто угодно мог делать практически что угодно. Вопреки достаточно циничному отношению к церкви, Петр поощрял набожность и соблюдение основных церковных законов, хотя под его давлением ряд из них был изменен [8]. Проводились балы и прочие увеселения, придворные пользовались достаточно свободным положением и нравами – но вульгарности и грубости как минимум не приветствовались, все должно было происходить «как в цивилизованном обществе». Критерии цивилизованного общества выбирал лично Петр. Сам император имел множество любовниц – но во время больших собраний неизменно подавал пример, находясь всегда рядом с законной супругой. При этом всячески поощрялись благотворительность, предприимчивость и даже финансовая успешность – в том числе для той самой благотворительности. Несмотря на постоянный дефицит средств, Петр и его приближенные всегда находили деньги для покровительства искусствам, и вслед за ними то же стали делать и дворяне, зазывая иностранных мастеров и оказывая поддержку людям творческим, начиная от поэтов и писателей, и заканчивая художников и скульпторов. При всем этом языком общения при дворе мог быть только русский язык, развитие которого царь всячески поощрял. Знание его было обязательным требованием для тех, кто желал на постоянной основе присутствовать при дворе. Иностранцам это доставляло определенные проблемы, но Петр был неумолим, твердо считая, что при дворе русского императора могут говорить лишь на языке его государства. Поощрял император и элементы национальной культуры, едва ли не ежемесячно организовывая «народные балы» — на них все должны были являться в национальных костюмах, а не в повседневной «иноземной» одежде. При его содействии традиционные костюмы стали использоваться и в повседневности. В результате этого, несмотря на значительное иностранное влияние, русский двор не онемечился и не офранцузился, оставшись сугубо национальным, и даже иностранные дворяне в большинстве своем, прибыв ко двору Петра III, или быстро покидали его, или обрусевали, пополняя ряды поданных императора. Этот мощный задел, созданный внуком Петра Великого, позволит русскому языку и культуре стать уже в начале XIX века стать одними из самых весомых в Европе, а русский двор станет образцом для подражания и достойным конкурентам дворам традиционных западноевропейских монархий.

Наследие Петра III

В ноябре 1795 года император простудился. Ему уже было 65 лет, и он прожил долгую и плодотворную жизнь, из которой больше половины пришлось на управление большой и проблемной Российской империи. Возможно, именно из-за долгого правления, а может в предчувствии неизбежного, он составил завещание, и стал созывать всю свою теперь уже многочисленную родню для последних встреч. Завершая свои дела, царь не щадил себя, и простуда перешла в воспаление легких. В ночь с 19 на 20 января 1796 года Петр III Великий, Освободитель, Благословенный и Мудрый, скончался в Зимнем дворце, в окружении детей, внуков и прочих родственников. Прощанию с ним суждено будет затянуться на целых 10 месяцев – ровно столько его будут провожать в последний путь его поданные, втайне надеявшиеся, что это просто чья-то злая шутка. Несмотря на все войны, лишения, потрясения и жестокости своего правления, Петру III будет суждено остаться в памяти потомков как величайшему монарху Российской империи, превзошедшему даже Петра I, архитектором не просто государства европейского образца, но великой державы, способной противостоять другим первейшим игрокам континента. Его потомкам, среди которых также попадались неординарные и способные личности, так и не удастся достичь уровня славы и народной любви своего предка, а чтобы достичь того влияния в Европе, которое обеспечивал этот царь одной лишь дипломатией, России придется пройти через ряд кровопролитных и не совсем нужных государству войн, представ перед европейцами и освободителем, и агрессором.

Наследие Петра III оказалось поистине великим. Территории Российской империи были значительно расширены, была почти достигнута великая цель — объединение всех территорий Средневековой Руси под началом Романовых, вне русских границ осталась лишь Галиция, которую имперская государственная элита была твердо намерена вернуть уже в ближайшее время. Русские интересы твердо закрепились на Балканах, один давний противник подчинен и покорен, другой сильно ослаблен, еще два пережили такие потрясения, что отныне не представляли для России опасности, и уже начали склоняться к союзу с Петроградом. Население выросло с 23,28 миллионов в 1762 году, до 41,828 миллионов в 1796 году. Оздоровленная экономика, перестроенная на новый лад, росла быстрыми темпами, и за 34 года правления императора Петра III доходы казны выросли с 16,12 до 137,94 миллионов рублей — т.е. в 8,56 раз [9]. Внешний долг, увеличившись в абсолютных цифрах, остался на том же уровне по отношению к доходам, что и до него, а от дефицита бюджета удалось избавиться. Крестьянство после долгого периода закрепощения и ограничения свобод наконец-то обрело возможность выбора и личного владения землей. Быстрыми темпами крепли русские купечество и буржуазия, а государство приобретало все более светский вид даже с учетом того, что позиции православной церкви в стране оставались весьма велики. Сама империя была капитально обновлена, и перестроена на новый лад. Ей предстояло идти по новому пути, невозможному ранее, и этого уже никто не страшился. Экономика переживала бурный рост, и благосостояние как народа, так и государства стремительно росли. Русская армия, и без того весьма сильная, выдвинулась в ряд одной из самых сильных и эффективных в Европе, а русский флот, поборов детские болезни, наконец-то вышел в мировой океан, совершил свою первую кругосветку, и все чаще и чаще стал появляться у берегов далеких Америки и Китая. Династия Романовых после долгого периода смут, проблем и пути в никуда была фактически основана заново, уже как полноценный правящий дом европейского образца, но при этом строго русский и православный. Сам дух династии значительно изменился, став более взвешенным, прагматичным, агрессивным и националистическим. Некогда влиятельное дворянство было сброшено с верхушки пирамиды власти, и подчинилось русскому просвещенному абсолютизму вместе с другими сословиями. Власть царя отныне была полной не только на словах, но и на деле.

Но одним из самых главных достижений Петра III стало, конечно же, создание новой русской дипломатической традиции, и определение четких векторов внешней политики на долгие годы вперед. Старый, идеалистический и непоследовательный подход в проведении внешней политике был заменен четкой логической структурой, в основе которого лежали три принципа: прагматизм, анализ и планирование. Прагматизм означал, что требовалось отбросить все лишние эмоции и предрассудки в определении целей и средств их достижения. Анализ, основанный как на оценках ситуации в Европе, так и на вполне конкретной информации от шпионов Тайной канцелярии, давал четкое понимание текущих дел, возможности улучшения своих позиций и противодействия стратегическим противникам. Планирование позволяло определять цели далеко наперед, и системно идти к ним, идя порой весьма сложными и непонятными для сторонних лиц путями. Кроме того, планирование давало возможность строить предположения о будущем, в том числе и других государств – что определяло и возможных союзников, и врагов. Именно благодаря этим принципам стал возможным разгром Османской империи и достижение огромных уступок с ее стороны всего за две войны; именно принципы дипломатии Петра III обеспечили, с одной стороны, разделы Речи Посполитой к взаимной выгоде всего треугольника России-Пруссия-Австрия, а с другой – выставили Пруссию и Австрию в качестве главных врагов поляков, а Россию – «врагом поневоле», и в перспективе даже покровителем и защитником ослабленной, разбитой и униженной Польши. На этих принципах было воспитано новое поколение русских дипломатов, которым суждено будет передать свой опыт потомкам, благодаря чему старый подход к внешней политике уже очень скоро будет забыт, уступив место новому, крайне эффективному и универсальному инструменту в руках имперского правительства. Потомкам Петра III останется лишь следовать по намеченному предком пути – и этого будет достаточно для приумножения славы, богатства и влияния Российской империи в Европе и мире. Впрочем, с прямым потомком, а именно цесаревичем Николаем Петровичем, все уже было не так однозначно….

Примечания

- Вообще, я в несколько заходов пытался детально изучить реальную силу и внутреннее положение Австрии во 2-й половине XVIII века, и каждый раз быстро прекращал это дело, ибо не давал покоя один вопрос – как Австрия не то что великой державой осталась, а вообще не распалась уже тогда? Они ж по краю ходили еще с конца война за испанское наследство, т.е. 200 лет!

- Нет, серьезно, у нас с легкой руки Екатерины II принято Густава III воспринимать достаточно отрицательно, хотя фигура он весьма интересная, неординарная, и по-своему великая, а судьба его сильно напоминает судьбу некоторых наших императоров.

- Не во всем же Петру III надо быть идеальным?

- Сохранение жизни Густава III и подобная смена формата отношений России и Швеции – достаточно спорное решение, но имеет свои интересные перспективы. Главное – не требовать от этих отношений слишком многого, и дать время зажить старым ранам на шведской гордости. Хотя после потери Финляндии это и непросто.

- Одна из причин того, что после всех разделов Речи Посполитой и войн с поляками, весьма болезненно отразившихся на их самолюбии, польская шляхта все равно в достаточно больших количествах склонялась к сотрудничеству с Россией – как раз наличие прусской угрозы, которая для поляков была ужаснее русской. Не то чтобы это добавляло любви к России – просто Великое княжество Литовское, Россия, и все те территориальные присоединения были относительно далеко, а пруссаки претендовали на коренные польские территории, и весьма активно душили польскую государственность, особенно когда в Речи Посполитой наметились тенденции к реформам. Эту карту при желании можно разыграть, главное не переусердствовать при разделах, во время войн и на Венском конгрессе.

- Нет, серьезно, зачем впрягаться в штурм не нужной русскому царю Варшавы, если есть два союзника, жаждущих сделать это первыми?

- Существование независимой Польши при границах примерно Царства Польского обречено на большие проблемы. Общие границы, линии коммуникаций лишь с тремя государствами, и все три заинтересованы в максимальном ослаблении Польши, чтобы она побыстрее загнулась и раскололась. Первый игрок из этих трех, который согласится сотрудничать с поляками в плане торговли и прочего, сразу же превратится в «папика». Пруссия на такое ни за что не пойдет – наоборот, Пруссаки и в реале всячески давили на поляков фактической торговой блокадой. Австрия, скорее всего, будет склонятся к такому же варианту, ибо будет опасаться потерять Галицию, и настоит на последнем разделе Польши. А вот Россия….

- Одним из таких измененных законов должны стать послабления по части заключению браков между дальними родственниками. Нет, двоюродных братьев и сестер я женить не собираюсь, но реальные ограничения и по кровному родству, и по свойству попросту гробят возможность вести нормальную династическую политику в масштабах Европы – а это, между прочим, один из самых эффективных инструментов того времени!

- Вы таки не поверите, но я считал — и демографию, и рост государственных доходов. Если потребуется, могу предоставить расчеты. Добавлю лишь сразу, что по уровню гос. дохода с души населения, получается 0,53 фунта — больше, чем в Австрии, но заметно меньше, чем в остальных великих держава. У лидера того времени, Великобритании, на 1796 год на душу населения приходились 1,29 (по другим источникам — 1,4) фунта. Так что, приличия в принципе соблюдены, экономика Российской империи все равно еще отстает от других государств, такие большие значения во многом достигаются огромной по меркам Европы численностью населения.