Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Продолжаю публиковать свой цикл статей про Великую Испанию, и сегодня речь пойдет про судьбу государства в конце XVIII века. Рассказано будет про Революционные войны, мелкие периферийные конфликты и борьбу между габриэлиносами и афрансесадосами.

Содержание:

Внешняя политика и революция во Франции

Пока в Испании шли реформы и формировалось движение габриэлиносов, мир продолжал раз за разом бросать вызовы Испании. Одним из них был вопрос прекращения берберского пиратства. Этим вопросом Испания занималась уже давно, и Карлос III был твердо намерен закрыть его раз и навсегда. После бомбардировок Алжира под командованием Антонио Барсело в 1784 году был заключен договор с беями Алжира и Туниса, по которому оба они обязывались сдерживать своих подданных, и прекратить набеги на христианские берега и судоходство. Учитывая все более возрастающую морскую силу Испании, можно было надеяться на сохранение этого договора в долгосрочной перспективе, хотя было ясно, что в случае любого ослабления морского могущества христиан в Средиземном море мусульмане вновь вернутся к практике пиратства. В этом случае особую важность приобретали важнейшие опорные крепости на берегу Северной Африки, из которых, в случае необходимости, можно было развернуть наступление на владения берберов. Важнейшим таким плацдармом на территории Алжира был город Оран, который с 1509 года, за исключением короткого периода в 1708-1732 годах, был испанской колонией. В 1790 году город пережил разрушительное землетрясение, в результате которого город был до основания разрушен. Некоторые советники короля Карлоса III предложили ему продать руины алжирцам, но тот выступил категорически против подобной идеи, утверждая, что Оран – один из важнейших опорных пунктов Испании в Северной Африке. В результате этого в город было вложено большое количество средств, а сам он отстроен с нуля по европейскому образцу, с укреплениями новейшего типа и защищенным портом для торговых и военных судов. В будущем это решение короля Карлоса еще сыграет свою важную роль в истории региона [1].

Решив проблемы с берберами, Испания наткнулась на новые проблемы с маврами, а точнее – султанатом Марокко. Мавры всегда были себе на уме, и при возможности занимались вредительством в отношении испанцев, владевших двумя крупными городами на севере их страны – Сеутой и Мелильей. Регулярно, в течении столетий, здесь происходили конфликты того или иного размаха, но испанское владычество над указанными городами оставалось непоколебимым. Но марокканцы не унимались, а в середине 1780-х годов им еще и стали оказывать значительную поддержку англичане, намеренные хотя бы как-то отыграться за проигранную войну, и стремившиеся создать как можно больше очагов напряжения для Испании, готовя почву для нового конфликта. При султане Мохаммеде III их усилия не приносили большой пользы – этот правитель мавров выступал за дружбу и сотрудничество с европейскими державами, включая Испанию, с которой имел торговые соглашения. Однако в 1790 году он умер, и в стране началась долгая гражданская война. Власть оказалась в руках принца Аль-Язида, который охотно принял поддержку англичан, и, подавив сопротивление других претендентов на трон, тут же нанес удар по Сеуте без объявления войны. Крепость попала под обстрел, и отразила несколько плохо организованных штурмов – а затем началась планомерная осада. Испанцы попытались было решить проблему дипломатией, и мавры согласились на переговоры – но лишь для того, чтобы выиграть время для подготовки полномасштабной войны, которая началась летом 1790 года.

Реакция престарелого Карлоса III была одновременно простой и эффективной – ответственным по вопросу Марокко он назначил инфанта Габриэля, который тут же начал действовать проверенными со времен Гибралтара методами. Была собрана мощная эскадра под началом адмирала Антонио Барсело, которая стала устраивать масштабные бомбардировки прибрежных городов, и методически уничтожать пиратские корабли марокканцев. Танжер был разрушен и захвачен, разрушениям подверглись также города Анфа и Рабат. Осадная армия марокканцев, состоявшая примерно из 20 тысяч человек, неожиданно получила мощный удар с тылу – в Танжере был высажен экспедиционный корпус генерала Вентуры Каро и Маса, состоявший из смешанных дивизий линейной и легкой пехоты при поддержке легкой конницы. Сняв осаду с Сеуты, генерал Каро двинулся на Тетуан, и там в ходе короткого сражения разбил в пух и прах марокканцев. Не теряя времени, он прошелся огнем и мечом по самым развитым территориям Марокко, и в 1791 году занял Фес. В это же время испанская морская пехота заняла Рабат и Анфу, и, закрепившись там, стала постепенно расширять захваченные территории. Параллельно с этим испанцы тайно оказали поддержку одному из претендентов на трон Марокко, Сулайману. В начале 1792 года он сверг и казнил своего брата, провозгласил себя новым султаном, и начал мирные переговоры с Испанией. Ему еще требовалась поддержка для борьбы с оставшимися претендентами и родоплеменной берберской знатью, потому он оказался на редкость сговорчивым при заключении мирного договора. Испания получала ряд важных торговых привилегий в Марокко, а также получала в полное владение города Танжер и Анфу (последний был сразу же переименован в Касабланку). В Рабате размещался постоянный испанский гарнизон, следивший за тем, чтобы в городе не начинали формироваться корсарские шайки. Последнее государство, практиковавшее пиратство в Средиземном море, лишилось флота и возможности быстро восстановить его, а план о создании проблем для Испании со стороны Великобритании провалился – благодаря решительным действиям габриэлиносов и реформам испанской армии мавры оказались разгромлены, а англичане лишились в стране практически всего своего влияния. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что в Марокко продолжалась гражданская война.

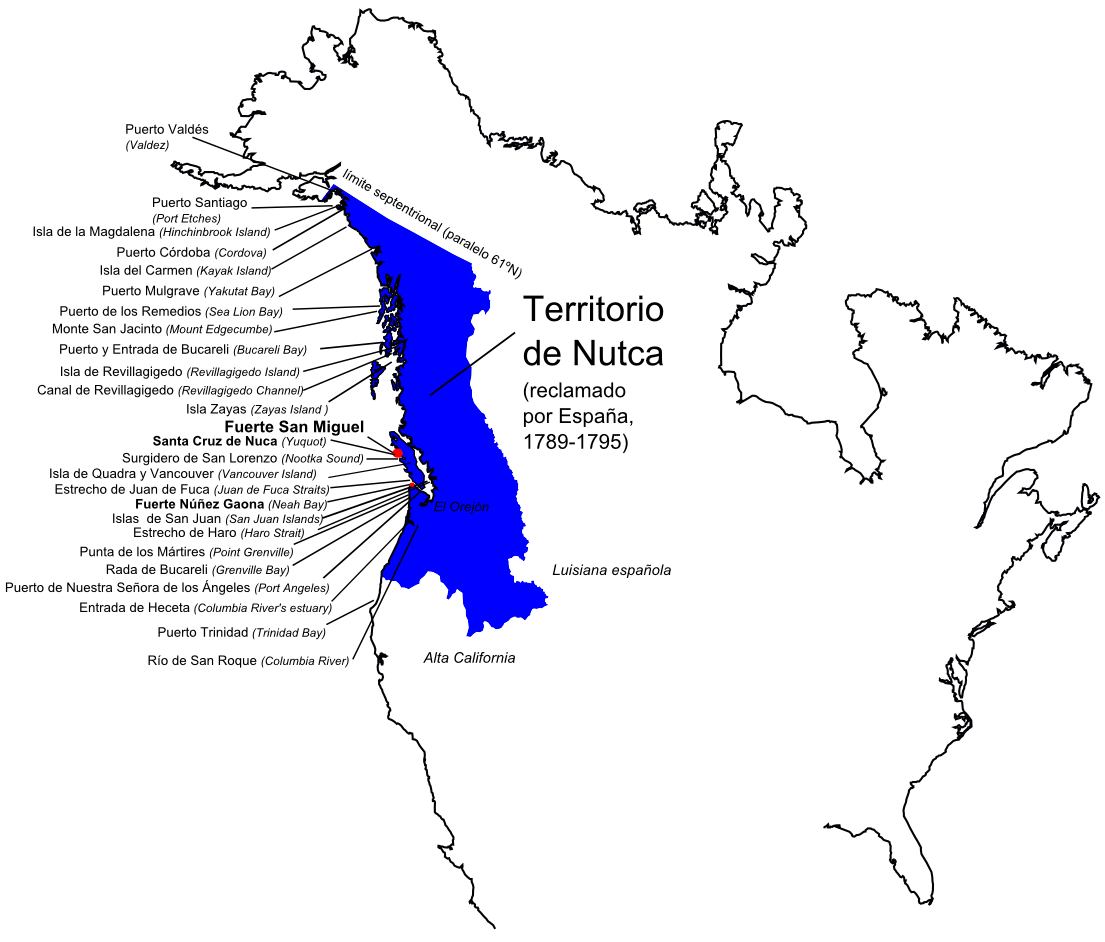

Пока шел конфликт в Марокко, на другом конце земного шара, в Северной Америке, интересы Великобритании и Испании вновь столкнулись. Долгое время в проливе Хуан-де-Фука англичане свободно занимались пушным промыслом, пользуясь тем, что никто формально не провозгласил суверенитет над этой территорией. Однако Испания, двигаясь через Калифорнию и Орегон, в конце 1780-х годов вышла к берегам залива, и испанский мореплаватель Эстебан Хосе Мартинес Фернандес [2] в 1789 году провозгласил испанский суверенитет над южным берегом этого залива и острова Нутка, Ванкувер и ряда других. Там как раз промышлял ряд британских судов, которые тут же были им конфискованы вместе с пришедшими позднее, а с помощью их экипажей на Нутке был построен форт Сан-Мигель. Британцы, тут же выказали испанцам претензии, и вообще стали утверждать, что купили эти земли у индейцев еще раньше, просто руки не доходили обозначить свое присутствие там как следует, так что испанцам надо убираться. Само собой, Испании это не понравилось, а у руля оставался Карлос III, который никогда ничего не уступал просто так. В результате этого на Нутку отправились представители Лондона и Мадрида с целью решить вопрос мирно, хотя обе стороны уже готовили боевые эскадры для отправки в Тихий океан. Тем не менее, кризис все же удалось разрешить мирно – обе стороны договорились о нейтралитете всех спорных территорий, и представители государственных структур в 1790 году покинули эти места. Однако вопрос пролива Хуан-де-Фука и местных территорий продолжал волновать и англичан, и испанцев. По инициативе Испании в 1795 году в Лиссабоне состоялась конференция с представителями англичан, в ходе которой ничейные территории северо-западной части Северной Америки были официально разделены между двумя сторонами границей по 49-й параллели. Остров Нутка вместе с большим островом Ванкувер перешли в распоряжение Великобритании, зато все территории южнее обозначенной границы перешли к испанцам, которые только-только начали осваивать эти земли. При этом в договоре существовал пункт о том, что если в течении 20 лет на этих землях не будут построены поселения с достаточным числом европейского населения, то договор будет пересмотрен. Это лишь подстегнуло развитие региона – и испанцы, и англичане не желали уступать территории, и потому спустя 20 лет эти земли уже были достаточно обжиты, и Лиссабонский договор остался в силе.

Однако главное внимание в это время было приковано к Европе. В 1789 году началась революция во Франции, которая с каждой неделей лишь набирала обороты. Одно из самых сильных государств Европы лихорадило, баланс сил сместился, и все государства разом забеспокоились о будущем. На континенте запахло большой войной, хоть пока никто еще не знал, кто и с кем будет воевать. Испания при этом оказалась в особенно невыгодном положении, так как Франция была ее единственным большим союзником, и ослабление ее наносило удар по самой Испании. Кроме того, никто не хотел повторения революции на Пиренеях, и так как мало кто понимал ее механизмы, то стал распространяться страх перед любыми изменениями, которые могли бы спровоцировать революционную обстановку. Карлос III отнесся к этому со всей серьезностью, однако страх реформ отмел быстро и решительно, в чем его поддержал инфант Габриэль – ибо, в свете падения Франции, реформы были жизненно необходимы для укрепления самой Испании. Декларация прав человека, которую реакционеры вроде Флоридабланки пытались запретить, в 1790 году издали с комментариями и дополнениями самого короля, в которых декларация несколько переиначивалась под испанский лад. Вместо реакции «запретить все» была запущена масштабная кампания в печати как в метрополии, так и в колониях, главным принципом которой стало «объяснить все». Как ни странно, это оказалось эффективнее, чем повальные запреты [3]. Кроме того, в свете ослабления Франции, Испания усилила военно-морское строительство, и начала переговоры о союзе с дружественными католическими государствами – Австрией, Неаполем-Сицилией, Португалией. Были установлены новые контакты с Голландией, Пруссией и Россией, а яростно-враждебные отношения с Великобританией стали постепенно улучшаться. Несмотря на все более усложняющееся положение, Испания сохраняла свои позиции, и в чем-то даже умудрялась укреплять их, но это не могло продолжаться вечно. В ночь с 30 на 31 декабря 1792 года король Карлос III умер, и его место занял куда более слабый Карлос IV, подверженный к тому же влиянию «обгаллившегося» Мануэля Годоя. Через две недели, 15 января 1793 года, в Париже был казнен король Людовик XVI, и ситуация уже не только во Франции, но и во всей Европе стала приобретать взрывоопасный характер. Начавшаяся в 1792 году война Первой коалиции набирала обороты, и вмешательство Испании в нее уже становилось неизбежным. В феврале 1793 года король Карлос IV, по советам сразу и Мануэля Годоя, и инфанта Габриэля, начал мобилизацию Королевской армии для будущей войны. Еще через месяц, 7 марта, Франция первой объявила войну Испании. Государство официально вступило в эпоху Революционных и Наполеоновских войн.

Испано-французская война (1793-1798)

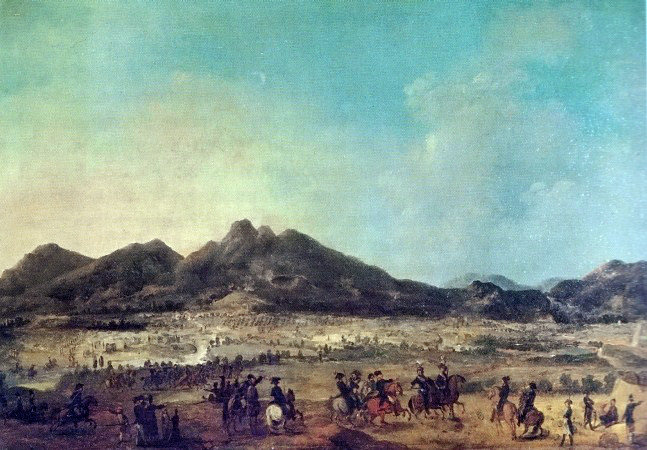

Проблема начавшейся войны заключалась в том, что ни одна сторона не была к ней готова. Французы обладали лишь плохо организованным 35-тысячным войском, хоть и в теории могли сконцентрировать значительное количество войск позднее. Испания, формально обладая огромной 250-тысячной армией, на практике не могла выставить в поле и половину от этой численности, так как в самом разгаре была армейская реформа, на время которой значительная часть войск пребывала в «подвешенном» состоянии, т.е. не являлась боеспособной. Фактически удалось собрать лишь около 40 тысяч человек, разделив их на две равные армии – Наваррскую под началом генерала Вентуры Каро и Маса, и Каталонскую Антонио Рикардоса. Военные действия на испано-французской границе усложнялись тем, что для наступления фактически были доступны лишь ограниченное число путей. Благодаря ранней мобилизации сил и средств испанцам удалось быстро завоевать инициативу, и разбить французов в ходе пограничных сражений. Кампания 1793 года генералами Рикардосом и Карой была выиграна на всех фронтах – удалось не только отбить французское наступление, но и занять часть Гаскони с Руссильоном. Дальнейшее продвижение, правда, было решено остановить, так как сил было не так уж и много, и дон Габриэль не был намерен делать за других всю грязную работу, учитывая положение на других фронтах. Кроме того, в 1793 году испанский флот под началом адмирала Лангары принял участие в обороне Тулона от революционной армии. Лангара был уже пожилым и опытным моряком, и понимал все тонкости политики, как и то, что Франция с большой долей вероятности была лишь временным врагом испанцев, а потому, когда англичане решили уничтожить находившийся в Тулоне флот, он помешал их действиям, благодаря чему значительная часть кораблей попала в руки революционеров, а в Париже прозвучал первый «звоночек» о том, что испанцы им не враги, и вообще, французы первые начали….

Оказавшись в тяжелом положении, Франция провела к 1794 году масштабную мобилизацию сил и средств. Восточно-Пиренейская армия была доведена по численности до 75 тысяч человек, Западно-Пиренейская – до 40 тысяч, еще около 20 тысяч находились в резерве. Командовать первой армией назначили хорошего генерала Дюгомье, второй – чуть менее успешного Мюллера. Планы на год у французов были целиком наступательные. Испания же в подготовке новой кампании сделала ряд ошибок, важнейшей их которых было решение продолжить проведение военных реформ без форсирования процесса, со всей основательностью. В результате этого Наваррская армия была доведена по численности лишь до 25 тысяч, а Каталонская – до 50 тысяч. Ситуация усложнялась тем, что 13 марта, перед началом французского наступления, талантливый генерал Рикардос умер, и от этой неожиданной новости в штабах началась паника. Командование Каталонской армией принял на себя дон Карлос, сын герцога Мадридского, которому на тот момент было всего 25 лет. Несмотря на репутацию одаренного военного, его сильно недооценивали, в том числе и французы. В мае началось генеральное наступление Восточно-Пиренейской армии на Руссильон и Каталонию. Армия дона Карлоса начала отступать перед полуторакратным превосходством противника – но все это оказалось лишь одним большим стратегическим маневром. Заманив основную часть французских войск под Фигерас, испанцы, пользуясь горными условиями ТВД, перебросили значительную часть войск на свой левый фланг, и под Пучсердой сосредоточили 20 тысяч своих войск против 20 тысяч французов. Разбив противника здесь, дон Карлос форсированным маршем отправился с этими войсками на восток, к Фигерасу, и подоспел как раз вовремя, чтобы фланговым ударом разбить 55-тысячное войско Дюгомье, насевшее на 30-тысячный корпус маркиза ла Униона, который заранее соорудил полевую фортификацию, и смог продержаться в обороне до подхода подкреплений. Одних только пленных удалось набрать около 8 тысяч. До конца года дон Карлос вновь перешел в контрнаступление, пару раз одержал победу над Дюгомье, и занялся методическим захватом Руссильона, включавшим в себя осаду крепостей. Западно-Пиренейская армия Мюллера также пыталась перейти в наступление, но лишь смогла вернуть французские территории. Командующий Наваррской армии, генерал Вентура Каро, отлично знал местные условия и географию, и, умело пользуясь своими войсками, раз за разом наносил французам болезненные удары, заманивал их в засады и заставлял отступать. Казалось, что испанцы являются целиком хозяевами положения – однако дела обстояли не так радужно, как казалось: недостаток снабжения и ряд других субъективных факторов мешал перейти в масштабное наступление. Вдобавок вскрылись кое-какие проблемы новой армии – войска-то были новыми, да вот офицерский состав во многом был старым, и его пришлось по ходу дела переучивать, или вовсе отправлять в отставку. Дон Карлос, которого окончательно утвердили в качестве командующего Каталонской армией, применил все свои силы и связи для того, чтобы стабилизировать положение с кадрами, но оно все равно оставалось достаточно тяжелым.

Дальнейшие сражения оказались связаны с большими затруднениями. С одной стороны, дон Карлос со своей Каталонской армией постоянно доставлял проблемы французам, а Вентура Каро не пускал противника далеко в Наварру. Испанцы надежно закрепились в Руссильоне, и даже стали устанавливать местную администрацию. С другой стороны, натиск Франции постоянно увеличивался по мере выхода ее врагов из войны – в 1795 году Пруссии и Голландии, а в 1796 – сразу Сардинии, Неаполя, Сицилии, Тосканы, Модены и Пармы. Проведя дополнительные мобилизации, Франция к концу 1796 года увеличила численность Восточно-Пиренейской армии до 120 тысяч человек, а Западно-Пиренейской – до 80 тысяч. Им противостояла 50-тысячная Наваррская и 80-тысячная Каталонская армии, еще некоторое количество войск находилось в резерве. Весной 1797 года Дюгомье обрушился на Руссильон, занятый Каталонской армией, и испанцы вновь начали отступать, огрызаясь арьергардными боями. Казалось, вновь повторяется ситуация 1794 года, когда подобный маневр оказался обманным, но Дюгомье умел учиться на собственных ошибках, и заранее предусмотрел такой вариант – пользуясь численным преимуществом, он вторгся 40-тысячным корпусом в Андорру, взял Сео-де-Урхель, и двинулся на восток, к Пучсерде и Фигерасу, с целью отсечь испанскую армию от самой Испании. Дон Карлос узнал об этом в самый неудобный момент, и у него не было никаких свободных войск, кроме двух дивизий иностранной пехоты, которые в это время находилась в его тылу, не имели полного личного состава, и насчитывали всего-то около 15 тысяч человек. Командовал ими Теодоро фон Рединг, один из самых надежных командиров Королевской армии Испании. Он двинулся навстречу французам, и встретил их у деревеньки Мартинет, на пути из Сео-де-Урхель в Пучсерду. Противник превосходил испанцев (а точнее, итальянцев, ирландцев, швейцарцев и французов) в 2,5 раза, но Рединг умело организовал полевую оборону и фортификацию, в результате чего атаковать его позиции можно было лишь в лоб. Развернувшаяся бойня заняла целых два дня, и решающими факторами оказалась стойкость гвардейской иностранной пехоты Рединга, и подошедшая к вечеру второго дня со стороны Сео-де-Урхеля гвардейская кавалерийская дивизия, возглавляемая одним из «фаворитов» дона Карлоса – Мануэлем Фрейре. Удар его конницы завершился полным разгромом французов, в битве погиб ряд генералов, включая генерала Леклерка, который собирался в ближайшее время стать родичем Наполеона, женившись на Полине Бонапарт. Вскоре испанцы сами вступили в Андорру, заняв территорию княжества и объявив о своей протекции.

А вскоре разыгралась генеральная баталия у Пучсерды, уже 3-я в ходе этой войны. Дон Карлос вновь доказал свой воинский талант, разгромив французскую армию Дюгомье, причем сам французский полководец погиб. Несмотря на большие потери, испанцы развили контрнаступление, и вскоре заняли не только Руссильон, но и начали продвигаться дальше на северо-восток, заняв Нарбонн и подступив к Монпелье. Наваррская армия в это время потерпела поражение у Сан-Себастьяна, но Вентура Каро умудрился превратить ее в победу – французы, разделив свои войска для преследования, подставились под концентрированные удары испанцев, которые были разбиты, но не разгромлены, и в результате уже в 8-й раз за всю войну были вынуждены прервать большое вторжение в Наварру. К осени ситуация складывалась непростая для обеих сторон – с одной стороны, Испания успешно наступала вперед, а с другой – возможности ее были ограничены, в особенности в свете набирающего обороты политического кризиса в тылу. Французы также были не в восторге от этой войны – с одной стороны, война Первой коалиции уже завершалась, и все силы можно было сосредоточить против испанцев, бросив на юг лучшего на тот момент командующего, Наполеона, но с другой – фигура дона Карлоса уже стала превращаться в их глазах в непобедимого полководца, да еще и габриэлиносы умело дезинформировали французов заявлением о том, что к началу 1798 года под штык встанут 300 тысяч испанцев и жителей колоний, а еще спустя год запланирована мобилизация 500 тысяч человек. И, в конце концов, 5 октября 1797 года стороны заключили перемирие, а 9 января 1798 – полноценный мирный договор.

Согласно Перпиньянскому миру, Франция признала свое поражение, одновременно добившись немалой победы – ведь революционное правительство рассматривали уже как субъект, а не как мятежников, которых требовалось свергнуть. За это пришлось серьезно заплатить. Испания на правах автономии включала в свой состав Андорру, которая в сложившихся условиях не могла существовать независимой, а также отбирала в свою пользу территорию Руссильона, который полтора века назад был ее исконной территорией. В колониях в пользу Испании отходила западная часть Эспаньолы, а также острова Аруба и Кюрасао, ранее принадлежавшие Батавской республике, фактически подконтрольной французам. При этом между Испанией и Францией заключался ряд торговых договоров, устанавливался «вечный мир», а также проводилась унификация метрической системы мер и весов, которая в 1800 году будет окончательно утверждена в Испании, а в 1807 станет единственной, заменив все старые. Франция на деле выяснила, что новая Испания является серьезным противником, а испанцы во многом восстановили свою былую военную славу. Однако внутренний эффект от победоносной войны оказался меньше ожидаемого, во многом из-за сомнительных и странных условий мирного договора. Несмотря на то, что победу фактически обеспечили габриэлиносы, их популярность в народе стала падать, а влияние на власть стало уменьшаться. Многие умные люди, осознавая, что происходит в стране, быстро поняли, что это еще не конец, а о Перпиньянском мире им еще придется вспомнить в скором будущем, причем в совсем невыгодной для Испании обстановке…

Война за морями

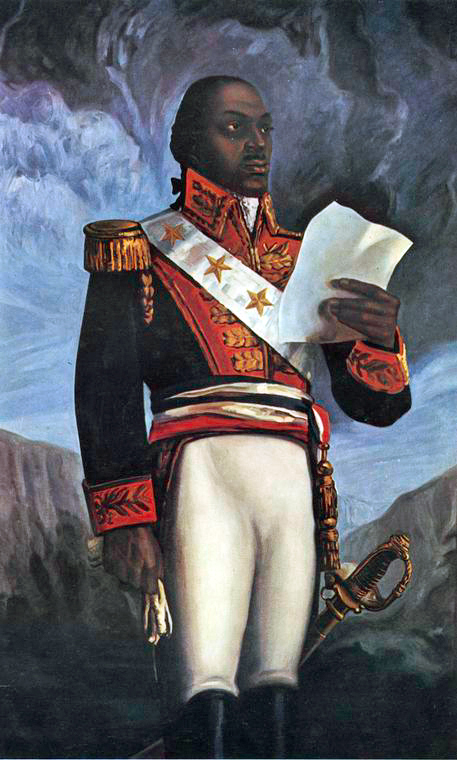

Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр. Рекомендую запомнить этого малого, ибо о нем еще не раз будет упомянуто в ходе этой АИшки.

Сражения во время этой большой войны шли не только на Пиренеях. Когда на Вандейском полуострове началось восстание роялистов, Испания решила оказать им поддержку. Несмотря на собственные проблемы с припасами, были присланы ружья, пушки, порох и ядра, волонтеры, оказывалась поддержка с моря. Однако все это не смогло значительно изменить ход восстания, и в начале 1796 года оно потерпело поражение. Флот адмирала Лангары был вынужден заняться обеспечением эвакуации роялистов с острова Нуармутье, попутно сдерживая попытки республиканцев высадиться на нем. Для обеспечения порядка пришлось даже сформировать сводный батальон морской пехоты, которая обеспечивала защиту подступов к городу до тех пор, пока всех военных и гражданское население не эвакуировали. Всего за время месячной эвакуации удалось вывезти около 50 тысяч человек, из них около 2/3 – женщин и детей, спасавшихся от зверств республиканцев. Возглавлял роялистов Франсуа Шаретт де ла Контри, один из лучших командующих вандейских повстанцев. После перевозки в Испанию всех беженцев и французских войск их судьба разделилась. По инициативе генерал-капитана Калифорнии, Алехандро Маласпины, многим из них было предложено за счет короны отправиться в далекую Америку, и основать там поселения вдали от войны. Согласных оказалось около 15 тысяч. Остальные или рассеялись по самой Испании, или же отправились в другие страны. Часть солдат Вандейского восстания выразила желание перейти на службу королю Карлосу IV, и вместе с другими французскими эмигрантами они сформировали французский гвардейский полк иностранной пехоты «Флёр де Лис».

Война в Европе также затронула и Вест-Индию. В 1793 году туда с особой миссией отправился Федерико Гравина, имевший особые полномочия, и весьма нетипичное поручение – обратить на сторону Испании гаитянских повстанцев, тем самым взяв под свой контроль западную часть Эспаньолы. Несмотря на наличие значительных сил (18 линейных кораблей, полк морской пехоты), он должен был действовать прежде всего дипломатией, причем дон Габриэль лично инструктировал Гравину на тему того, что можно давать практически любые обещания и любые гарантии. Прибыв на место, Гравина практически сразу же выяснил, что из лидеров повстанцев наиболее надежным и перспективным является чернокожий Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр. После переговоров с ним Испания официально признала его лидером гаитянских повстанцев, и поддержала в борьбе за власть, которая развернулась между революционерами. Сам Туссен-Лувертюр достаточно насторожено относился к таким неожиданным союзникам, но постепенно те завоевали его доверие хотя бы тем фактом, что в испанских колониях уже завершался процесс отказа от рабства, в то время как французы лишь собирались это сделать. Важным оказалось и письмо, отправленное доном Габриэлем лично Туссену-Лувертюру в 1795 году, после которого между ними завязалась переписка. В результате союза этого выдающегося политического и военного деятеля с испанцами [4] в 1796 году в одностороннем порядке Испания провозгласила своей суверенитет над западной частью Эспаньолы, где создавалось генерал-капитанство Гаити, получавшее полные права испанских колоний, включая собственный свод законов и самоуправление. Генерал-капитаном, само собой, стал Туссен-Лувертюр. Это послужило мощным толчком для создания испанофильского движения, которое ассоциировалось с порядком и защитой территорий от поползновений бывших колонизаторов. Еще одним поводом для укрепления этого движения стало возвращение в 1798 году в колониях Франции рабства, что окончательно отвратило многих революционеров от возвращения к старой метрополии. Между тем, на острове активизировалась борьба уже между вчерашними союзниками генерал-капитана, и он оказался в сложном положении. При ином раскладе его ждало бы поражение, но при поддержке Испании Туссен-Лувертюр постепенно одерживал верх над всеми своими врагами. Опасаясь межрасовой войны, он договорился с генерал-капитаном Калифорнии, Алехандро Маласпиной, о переселении белых с территории Гаити на тихоокеанское побережье, что было проделано при поддержке колониального флота испанцев. Кроме того, он по возможности оказывал поддержку своим покровителям в решении важных вопросов – так, в 1796 году его «черные полки» приняли участие в захвате испанцами островов Аруба и Кюрасао, принадлежавших враждебной Батавской республике. По результатам Перпиньянского мира Гаити и эти два острова перешли во владения Испании.

Война с французами в это время шла и в открытом море – французские каперы, продолжавшие действовать на коммуникациях в море, часто нападали на суда испанцев и дружественных им американцев. В конце концов, это всех достало, и с США начались переговоры о возможной совместной борьбе с французскими каперами. Эти переговоры косвенным образом поддерживали и англичане, которых вопрос каперства и борьбы с ним беспокоил еще больше. До заключения Перпиньянского мира испанцы свободно боролись с каперами своими силами, и достигали достаточно заметных успехов, но в январе 1798 года был заключен мирный договор, который запретил испанским кораблям нападать на французов. Но проблема заключалась в том, что французы не были столь щепетильны, и без разбору грабили все встречные им в открытом море корабли, да и помехи чужой торговли косвенным образом сказывались и на благосостоянии испанских купцов. В результате этого с американцами была достигнута весьма оригинальная договоренность. Испания за символическую службу сдавала в аренду США 12 своих фрегатов сроком на год, с возможностью продлить договор по истечении еще на год неограниченное количество раз. Проблемой было то, что собственных экипажей для такого числа кораблей у американцев не было, но они буквально взялись из ниоткуда – американцы просто «перекупили» штатные испанские команды, выплачивая им жалование из своего кармана! Так как наемничество во флотах миро было распространенным явлением, то придраться к этому было сложно. В результате французские каперы продолжили нести урон от испанских кораблей с испанскими экипажами, которые временно сменили флаг на звездно-полосатый. В 1799 году договоренность была продлена, но в 1800 году фрегаты вернулись в Испанию – так называемая «квази-война» закончилась, Франция стала вести себя куда более осторожно, и французские каперы перестали постоянно нападать на корабли нейтральных стран. Испанцы же создали для себя ценный прецедент, и к подобной практике «аренды» кораблей вместе с экипажами будут прибегать еще не раз.

Габриэлинос и афрансесадос

Одновременно со смертью Карлоса III в Испании началась активная фаза противостояния габриэлиносов и афрансесадосов, т.е. националистов и франкофилов. Причиной этому послужил тот факт, что вместо сильного и прогрессивного Карлоса III на трон взошел слабовольный и управляемый сторонними людьми Карлос IV. Одним из тех, кто «дергал за ниточки», был сам герцог Мадридский, и это позволяло какое-то время еще сдерживать ситуацию, но долго такая ситуация не могла продолжаться. Дело усложнялось тем, что королева, Мария Луиза Пармская, ненавидела габриэлиносов, а ее любовник, Мануэль Годой, хоть и восхищался тем, что делал брат короля, но сам хотел занять похожее положение, а так как антагонистами габриэлиносов были афрансесадос, то он фактически возглавил их. В каком бы ключе это не происходило, но Франция постоянно упоминалась при королевском дворе, как объект для вторжения, или же для подражания. Вместе с этим Годой принялся расставлять «своих» людей по важнейшим государственным постам, постепенно оттесняя габриэлиносов от власти. А так как «свои» часто бывали не идейными людьми, а простыми прихлебателями, то начался рост коррупции. Поднявшаяся было до высокого уровня эффективность управления государством стала уменьшаться. В ряде сфер наметился спад, или даже регресс. Реформа армия так и не была завершена в войну, во многом из-за того, что закончить ее мешали те самые «обгаллившиеся». Когда дело дошло до составления условий Перпиньянского мира, сторонники Годоя уже обладали достаточным влиянием, чтобы включить в договоренность ряд, мягко говоря, спорных пунктов, которые будут использованы ими в дальнейшем в свою пользу. Самым забавным было то, что при этом Мануэля Годоя ненавидели практически все, даже значительная часть самих франкофилов – но его позиция рядом с королем и королевой делала его чрезвычайно удобным лидером, которого можно и нужно было терпеть. Именно это место защищало его от нападок со стороны габриэлиносов – несмотря на частые обвинения в злоупотреблении властью, он продолжал расширять свое влияния, и ослаблять националистическую партию в правительстве. А вскоре кое-какие события окончательно склонили чашу весов в его сторону.

В 1800 году обострился вопрос экономического положения на Эспаньоле. Остров был поделен на две части, два генерал-капитанства – собственно Эспаньолу и Гаити. Первое генерал-капитанство имело очень небольшое население (всего около 100-125 тысяч человек), постоянно испытывало дефицит рабочей силы, зато имело большое количество опытных управленцев местного происхождения, как белых, так и цветных. На Гаити же существовала диаметрально противоположная проблема – острый дефицит управленцев, большое количество недавно освобожденных рабов [5], которые после освобождения потеряли работу и не могли найти средств на свое существование. При этом восточная и западная части острова были тесно взаимосвязаны экономическими связями, да и население часто взаимно мигрировало – многие освобожденные рабы с востока сражались рядом со своими собратьями с запада, а западные переселенцы, уставшие от сражений, находили себе место на восточной части острова. Генерал-капитан Гаити, Франсуа Туссен-Лувертюр, обратил внимание на подобное положение дел, и предложил объединить два генерал-капитанства в одно. Вопрос был предоставлен на рассмотрение лично королю и дону Габриэлю. Король высказался размыто, в стиле «скорее нет, чем да, но если все не против – то и я за», а вот инфанту Габриэлю идея слияния двух генерал-капитанств понравилась, и в конце 1800 года был издан соответствующий указ. В результате этого на Эспаньоле было создано новое, единое генерал-капитанство Гаити, со столицей в Санто-Доминго и во главе с Туссеном-Лувертюром. Администрация острова комплектовалась в основном за счет образованных мулатов. Благодаря этой реформе удалось значительно снизить накал страстей в западной части, и начать быстрое освоение восточной. Началось восстановление плантаций кофе, какао, табака, увеличилось количество сельскохозяйственной продукции, что давало надежду на избавление от голода. После десятилетия кровопролития и хаоса остров стал быстро поправляться, ситуация стабилизировалась. Не последнюю роль в этом сыграло то, что Туссен-Лувертюр без лишних сомнений расправлялся с любыми угрозами спокойствия и благополучия в своем генерал-капитанстве, включая бывших сотоварищей, а благодаря приведению в порядок экономики и поддержке из метрополии он обладал достаточными ресурсами для содержания достаточно боеспособной армии, и умел поддерживать лояльность населения не только кнутом, но и пряником.

Оставалась лишь одна большая проблема – в метрополии подобные действия восприняли, мягко говоря, нехорошо, и позиции габриэлиносов еще более ослабли, так как любые уступки территорий «каким-то там» цветным, пускай даже и подчиненным короне, считалось унизительным. А во Франции как раз в это время первым консулом стал Наполеон Бонапарт, фигура влиятельная и видная. Франкофилы на него уже буквально молились, видя в нем будущее, залог прогресса и процветания Европы. Годой практически сразу после переворота 18 брюмера установил связь с Наполеоном, и запросил его поддержки. Само собой, первый консул согласился, так как надеялся привлечь Испанию на свою сторону мирными методами, не желая ввязываться в очередную затратную войну, которая, к тому же, не была нужна ввиду наличия столь фанатичных поклонников всего французского. Одним из первых вопросов, который был решен молниеносно, оказался вопрос брака Принца Астурийского Фернандо, которого женили на Полине Бонапарт, которая была на четыре года старше него. С точки зрения традиций это был невозможный брак, но с точки зрения политики афрансесадос он был прологом к будущему союзу, который вот-вот должен был состояться [6]. Наполеон тоже был рад выдать свою гулящую сестру за наследника престола, что значительно укрепляло его положение в Европе. Правда, надежды на скорое появление ребенка в семье не оправдались – Полине совершенно не понравился Фернандо, зато младший сын герцога Мадридского, дон Луис, которого некоторые назвали хитрецом, а некоторые – испанским жеребцом, пришелся ей очень даже по вкусу. Как бы то ни было, Наполеон стал выполнять условия сделки, и по неофициальным каналам поспособствовал укреплению позиций франкофилов, активно играя на том, что союз Испании и Франции с начала XVIII века был традицией, которую стоило бы возродить, что сразу покорило сердца и умы старого поколения.

Какое-то время правительство габриэлиносов, контролируемое герцогом Мадридским, еще держалось, но дни его были сочтены, и с 1800 года оно уже не могло самостоятельно управлять государством, ибо Испания была абсолютной монархией, в которой монарха контролировали франкофилы во главе с Мануэлем Годоем. В октябре 1800 года был заключен 1-й договор в Сан-Ильдефонсо, согласно которому Испания давала Франции беспроцентный кредит на большую сумму денег, присоединялась к континентальной блокаде, а также продавала за бесценок несколько кораблей флота в обмен на восстановление старого союза. Дон Габриэль всячески пытался заблокировать подписание этого договора, но у него ничего не вышло. В 1801 году франкофилы подкопали под премьер-министра Ховельяноса, и король отправил его в отставку. Инфант Габриэль был вынужден сам занять пост главы правительства, но положение его становилось все более и более шатким. Летом 1802 года в Сан-Ильдефонсо был подписан второй договор, по которому Испания продавала еще несколько кораблей французам, обязывалась ежегодно выплачивать французам военные субсидии, а также возвращала завоеванный такой большой ценой Руссильон. Разразился скандал, дон Габриэль впервые за свою жизнь сорвался, причем не на ком попало, а на самом короле Карлосе IV. В ответ тот отправил все оставшееся правительство габриэлиносов во главе с премьером в отставку, а герцог Мадридский попал в опалу, фактически попав под домашний арест в Аранхуэсе вместе с семьей и ближайшими приближенными. Касита-дель-Инфанте была конфискована и передана в распоряжение Мануэля Годоя, который использовал здание для личных целей. Сам королевский валидо был объявлен новым главой правительства. Афрансесадос одержали верх над габриэлиносами, и в стране настали тяжелые времена.

Примечания

- В реальности Оран был уступлен Алжиру. Сложно представить подобный исход при живом Карлосе III….

- Действительно мореплаватель – в это время он выполнял задание метрополии по нанесению на карту побережья Орегона и пролива Хуан-де-Фука.

- Спорное утверждение, но я все же являюсь сторонником подобной точки зрения. Если сторона не приходит на идеологическую войну, а лишь тихушничает и запрещает – то победа автоматически присваивается тому, кто на бой в виде активного участника все же явился.

- Лично я считаю Туссена-Лувертюра одни из очень немногих относительно «чистых» революционеров в Америке, да и во всей истории, наверное, тоже.

- Всего население Гаити на тот момент составляло около 500 тысяч человек.

- На самом деле, сложно с уверенностью утверждать, возможен или невозможен брак Принца Астурийского с Полиной Бонапарт. С одной стороны, это невозможно, ибо Наполеон не был монархом, а как аристократ был слишком «мелкого» происхождения. С другой стороны, никогда не стоит недооценивать фанатичного преклонения афрансесадос перед Францией и Наполеоном как «восстановителем и умножителем былого величия». В конце концов, Мануэль Годой был достаточно циничным малым, и вертел королевской семьей как хотел, а выдать Принца Астурийского за дочь Первого консула Франции – это один из самых эффективных и надежных способов быстрее восстановить традиционный испано-французский союз. Так что решение спорное и в чем-то возмутительное, но вполне в духе времени.