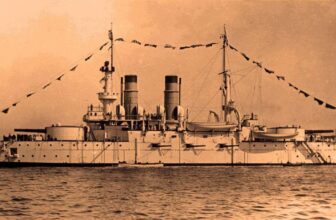

Эскадренные броненосцы флота Российской империи на рубеже веков

После того, как Императорский флот Японии получил два новых эскадренных броненосца (ЭБР) Фудзи и Ясима, а также стало известно о строительстве для него еще двух ЭБР Сикисима и Хатсусе и двух броненосных крейсеров (БРК) Асама и Токива, которые должны были вступить в строй в на рубеже веков, в Петербурге заволновались. Основания для волнений были, причем не серьезные, а очень серьезные.

Дело в том, что на тот момент (начало 1898г) в составе РИФ без учета изолированной Черноморской «озерной флотилии» числилось 4 ЭБР и еще 5 находились в разной стадии готовности. Казалось бы, чего волноваться? Если рассматривать ситуацию с линейными силами (ситуацию по БРК и бюджетными броненосцами (ББР, была тогда и такая условная категория кораблей; где-то их гордо классифицировали, как ЭБР, где-то, как БРК – на самом деле это были гибриды) я рассмотрю отдельно, хотя ББР тоже частично можно было бы отнести к линейным силам), то 9 ЭБР по любому как бы сильнее, чем 4 ЭБР. Однако, если взглянуть внимательнее на то, что называлось ЭБР в Японии и то, что называлось ЭБР в России становится понятно, что основания для волнений были. И основания веские.

Прежде всего надо сказать, что ЭБР назывались корабли пригодные для эскадренного (линейного) боя. ББР, которые в РИФ все назывались ЭБР, а в ЯИФ – БРК, для линейного боя годились мало, только в крайнем случае и где-то в конце колонны. Но, ни русские, ни японские ББР родоначальниками класса линейных крейсеров считать нельзя. При этом БРК (классические), которые тоже часто ассоциируют с более поздними линейными крейсерами, для линейного боя предназначены, в отличие от линейных крейсеров, не были. В смысле, вообще. И соответственно никаким «мобильным крылом линейных сил», как это написано где ни попадя, опять же, в отличие от линейных крейсеров, также не являлись. Ни по одному из трех основных параметров.

Что же это за параметры? Это вооружение, защита плавучести (защита по ватерлинии) и защита артиллерии, органов управления, экипажа (если коротко, то защита выше главного пояса (ГП), параметр важный, но уступающий первым двум).

Что насчет артиллерии? Это, прежде всего, мощность артиллерии главного калибра (ГК). Она должна была быть достаточной для пробития бронебойным снарядом главного пояса (ГП) ЭБР врага. Причем, желательно неоднократно и в разных местах. Ведь без этого потопить ЭБР противника артогнем было просто невозможно. Справиться с этим могли только пушки калибром 12”. Причем не все, а только относительно длинноствольные, с длиной ствола никак не меньше 38клб по мировой системе расчетов, т.к. по этой системе самые новые русские обуховские 12” пушки были длиной 38,3клб. По своей мощности эти пушки соответствовали уровню ЭБР 2 класса. Больше пушек уровня ЭБР в РИФ не было. Вплотную к этому уровню приближались 10” пушки Победы (4 самые мощные 10” пушки в РИФ вообще, включая и береговую артиллерию), но все же они были только рядом. И считать их пушками уровня ЭБР можно только условно. Вообще вся морская артиллерия, принятием на вооружение которой занимался Главный инспектор морской артиллерии адмирал Макаров была легкой (по весу) и малозарядной. После РЯВ всю ее, включая боеприпасы, пришлось срочно заменять. Исключение составляли только 10” пушки.

У японцев тоже были относительно малозарядные 12” пушки длиной 40клб. Они слегка выигрывали у русских пушек исключительно за счет длины ствола и стояли на Фудзи и Ясиме. Более поздние японские 12” пушки были полнозарядными и мощными, и вполне соответствовали уровню ЭБР 1 класса.

Классический ЭБР (и вообще броненосный корабль) тех лет представлял из себя в разрезе по ВЛ бочонок, который назвался цитадель (когда с крышкой, когда без нее, а когда и с двумя-тремя; когда одноярусный, когда двух-трехярусный, чаще ступенчатый, как пирамида). Эта цитадель была со всех сторон окружена броней по ВЛ, не менее 8,5” совокупной толщины в продольной плоскости в крупповском эквиваленте для ЭБР 2 класса защиты тех лет, не менее 9,5” для ЭБР 1 класса защиты и не менее 7,5” для устаревших ЭБР. Менее 7,5” бронировались уже БРК и древние ЭБР. К ее торцам были приделаны треугольные оконечности, защищенные толстой горизонтальной карапасной броней чуть ниже ВЛ. Эти оконечности пробить артогнем было крайне сложно, поэтому все усилия всегда были направлены на пробитие ГП цитадели.

Надводная часть оконечностей мало кого интересовала, т.к. в принципе, ЭБР были рассчитаны на то, чтобы вполне непринужденно продолжать свой путь и бой вообще без них. Причем и здесь подход был неоднозначен. Русские и многие другие корабли строились исходя из того, что длина цитадели не может быть менее 62-63% (чаще 65-66%) длины корабля. Англичане (иногда и итальянцы с немцами) упорно и часто строили корабли с длиной ГП 60% и даже менее. К сожалению, во время РЯВ проверить их расчеты возможность не представилась, хотя до нее ходили упорные слухи о том, что японским ЭБР не обеспечена плавучесть в случае полного разрушения надводной части оконечностей.

Были ЭБР с цитаделями и не классических конфигураций. В основном это касалось англичан, которые крайне сильно любили не плоские, а фигурные торцы (траверзы) бочонков-цитаделей. Были попытки строить цитадели в форме утюга с одной траверзой, как носиком вперед, так и носиком назад. Были попытки строить цитадели в форме челнока, без траверзов. К слову сказать в РЯВ участвовал единственный ЭБР (Цесаревич), который имел полный пояс бронирования уровня ЭБР по ВЛ, но об этом ниже.

Все эти попытки (траверзов фигурной формы это не касается) были малоудачными или неудачными, т.к. ЭБР классической формы при очень удачной конфигурации подводной части требовал при легкой (русской) артиллерии минимум 9.000-9.500т водоизмещения. Соответственно, при использовании менее удачной подводной части и тяжелой (в плане веса) артиллерии водоизмещение должно было быть больше. Что-то в районе 14.000-15.000т. А корабли с цитаделями-челноками при данных условиях должны были быть еще больше, ведь за полную защиту корпуса корабля надо было чем-то платить.

Так что вполне понятны мучения Лаганя с Цесаревичем и его отечественных улучшателей с серией Бородино. Коротковата была кольчужка. На весь корабль брони явно не хватало. И нормально решить этот вопрос без значительного увеличения водоизмещения нельзя было никак. На Цесаревиче этот тришкин кафтан слегка подтянули вниз, ослабив защиту выше ВЛ, но благоразумно не выйдя там за рамки ЭБР 1 класса защиты. На бородинцах неблагоразумно перетянули вверх, оставив корабли без нормальной защиты по ВЛ. Они в тех местах были, в основном, ЭБР 2 класса защиты, но местами «выкатывались» в БРК 1 класса защиты. И это при японских пушках ГК уровня ЭБР 1 класса! Вот эти самые места вероятнее всего и сыграли роковую роль в судьбе Александра 3 (корабля). А у Бородино японцы скорее всего пробили его «толстую» броню уровня ЭБР 2 класса. Это им тоже было вполне по силам, т.к. эта броня была тоже неадекватной толщины. Да еще и скорость бородинцев снизили увеличив водоизмещение перегрузом (всех видов). Не стоило вообще связываться с проектом Лаганя. Полный пояс по ВЛ, это было не для ЭБР с их относительно небольшим водоизмещением. Жаль, что за рамками внимания отечественных стратегов остался Ретвизан. Чем больше о нем узнаешь, тем он больше нравится. Даже по геометрии днища и, вследствии этого, полезной нагрузке на тонну водоизмещения он был лучше Цесаревича. Ушлые американцы потом построили для себя Ретвизан серией. Все логично, проект Ретвизана был куда лучше проекта Цесаревича.

Что касается защиты выше ГП, то для ЭБР 1 класса защиты она никак не могла быть хуже 13,5т в крупповском эквиваленте на 1 м длины корабля. Для ЭБР 2 класса защиты она была 9,0-13,5т на 1м. А для устаревших ЭБР этот показатель был 6,0-9,0т. Меньше 6,0т. были бронированы уже БРК и древние ЭБР, которые были им под стать.

Итак, какими линейными силами (ЭБР) должны были обладать на рубеже веков в азиатско-тихоокеанском регионе стороны предполагаемого конфликта, если исходить не из официальной классификации каждой из стран, а из общепринятых критериев для броненосных кораблей тех лет по каждому из основных факторов. Другими словами, приведем корабли России и Японии к «общему знаменателю».

Императорский флот Японии:

- Микаса. Хоть о его строительстве в начале 1898г. ничего не было известно, все же надо на нем остановиться. ЭБР 1 класса по всем параметрам за исключением защиты по ВЛ. Здесь он был на уровне продвинутого ЭБР 2 класса. Учитывая, что в РИФ пушек уровня ЭБР 1 класса не было, этот фактор особым недостатком считать не стоит. Но вот при боестолкновении с кораблями более сильного флота могли быть серьезные проблемы. То же касается и площади цитадели. Скептики могли оказаться и правы.

- Сикисима/Хатсусе/Асахи (о нем тогда ничего известно не было). Слегка отличались друг от друга, но по большому счету были очень похожи. От Микасы отличались только тем, что защита по ВЛ была уровня просто ЭБР 2 класса, не продвинутого.

- Фудзи/Ясима. Весьма странные корабли, концептуально совсем не похожий на своих более поздних коллег. Вооружение соответствовало уровню ЭБР 2 класса, защита по ВЛ была мощнее, чем у любого корабля РЯВ (уровня ЭБР 1 класса), а защита выше ГП была не очень, уровня устаревшего ЭБР. Тем не менее, вполне зачетные ЭБР.

Российский императорский флот:

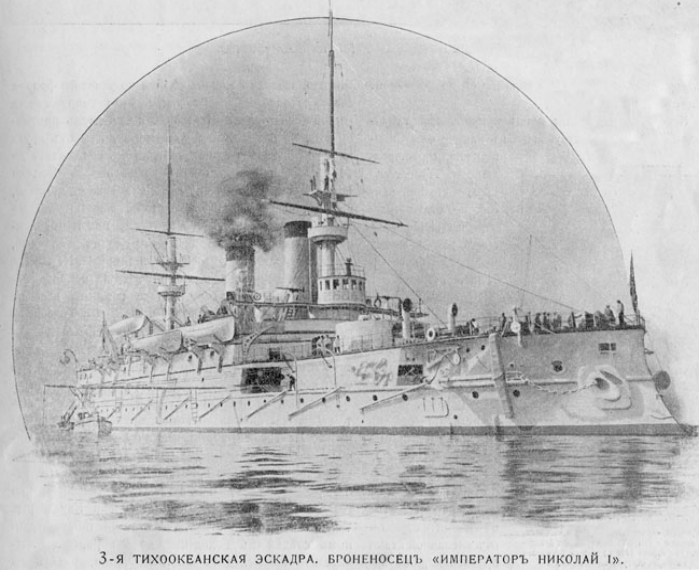

- Александр 2/Николай 1. Ну, что сказать. Это, безусловно, были ЭБР. Но когда-то. К рубежу веков ни по одному из признаков ЭБР они уже не являлись. По уровню защиты это были типичные БРК, по уровню вооружения, тоже. Т.е. 100% тихоходные БРК под названием ЭБР.

- Наварин. Здесь было получше. По уровню защиты, что по ВЛ, что выше ГП это был типичный устаревший ЭБР. По уровню вооружений неплохой БРК. Вообще, состарившись этот ЭБР стал типичным ББР, правда, тихоходным. У японцев ББР тоже были, но для линейного боя они были, как и Наварин, малопригодны, поэтому я их здесь не рассматриваю, их место в обзоре о БРК.

- Сисой Великий. Весьма и весьма нестандартный корабль. Изначально строился, как ЭБР с ослабленной защитой (официально это называлось ЭБР 2 класса) и первоклассной артиллерией, но числился просто ЭБР. Довольно быстро состарился и превратился в не очень сильный тихоходный БРК, но с артиллерией ГК уровня ЭБР 2 класса. Другими словами, тихоходный ББР. Ему бы обменяться артиллерией ГК с Навариным, что ли. Для гармонии. С пушками Наварина (а еще лучше, т.к. получилось бы чуть мощнее, Ушакова) был бы вполне гармоничным и сильным, хотя и тихоходным, БРК. Легко мог бы японские БРК пугать, держась на равных со слабовооруженными японскими ББР и подальше от ЭБР.

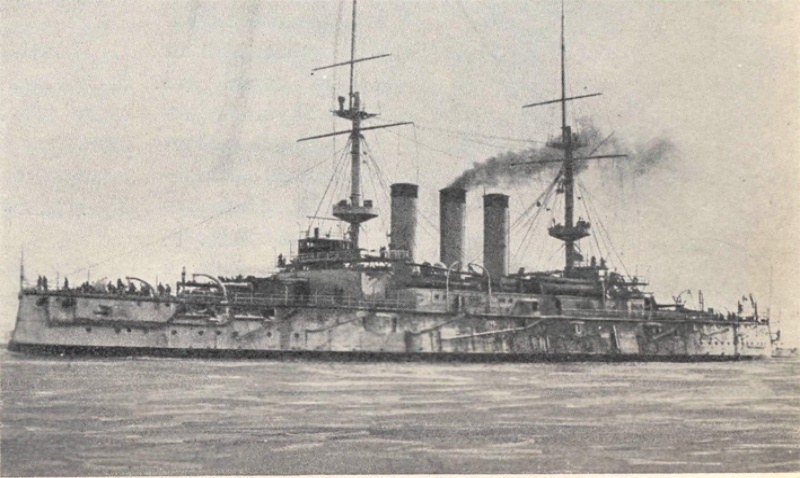

- Петропавловск/Севастополь. Ничего интересного. Устаревшие ЭБР (хотя в 1898г. они еще даже не были достроены) с артиллерией ЭБР 2 класса. Т.е. хотя и слабые, но вполне зачетные ЭБР. Если бы на Наварина поставили артиллерию ГК Сисоя Великого, то получилось бы приблизительно то же самое.

- Полтава. «Многогранный» ЭБР. Защита по ВЛ уровня ЭБР 1 класса, выше ГП уровня устаревшего ЭБР, вооружение уровня ЭБР 2 класса. Фактически тот же Петропавловск, но с другим ГП по ВЛ. Концептуально полнейший аналог Фудзи/Ясимы. Самый сильный ЭБР в РИФ на тот момент, между прочим, к сожалению тоже тихоходный.

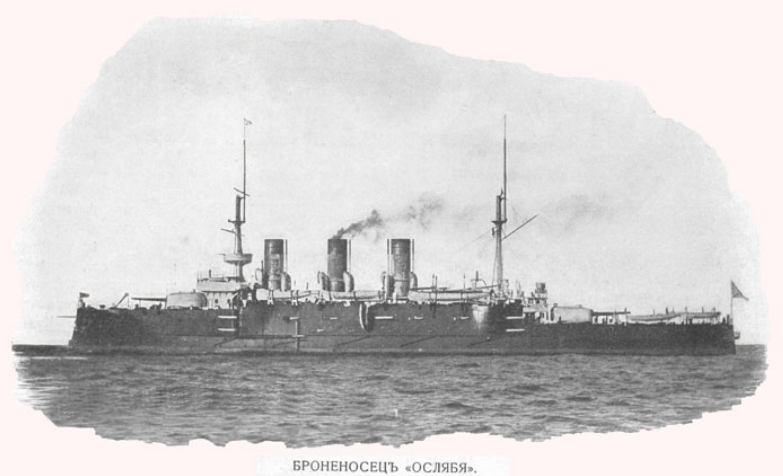

- Пересвет/Ослябя. Строились, как броненосцы для крейсерских операций, т.е. броненосцы с хорошей автономностью и подешевле, а построились, как ЭБР. Такой вот выверт. На бумаге. На самом деле по уровню защиты по ВЛ были типичными БРК, выше ГП – устаревшие ЭБР, а по уровню вооружений весьма продвинутые БРК. Другими словами были БРК с продвинутой до уровня устаревшего ЭБР защитой выше ВЛ и отличной артиллерией ГК крейсерского типа. Проще говоря, типичные «линкоры для бедных» (они же бюджетные броненосцы, ББР). Не тихоходные, но и не очень скоростные. Были вполне профпригодны для крейсерских (рейдерских) операций (для этого и строились), но не использовались для них никогда. Для борьбы с БРК/ББР противника подходили мало, т.к. во всех случаях были относительно тихоходны. Хотя отбиться от ББР вполне могли, было чем. «Наезд» же на них БРК вообще сложно себе представить. Только если большим числом. К слову сказать, к 1901г. Ослябя так и не был достроен, его достроили только в 1903г, т.е строили 7,5 (!!!) лет. Легко можно было вообще не выпускать с завода, а сразу ставить на модернизацию. Как раз уже было пора.

Итак, если у японцев мы насчитали 4 полноценных ЭБР (без учета Микаса и Асахи, поступивших на вооружение позже) разного уровня защиты и вооружения, то в РИФ все было сложнее. По факту получалось, что только 3 корабля можно было назвать полноценными ЭБР, а остальные 6 были «бумажными тиграми». А 2 из этих 6 «ЭБР» не несли в себе даже никаких формальных признаков ЭБР вообще, и по факту были 100% БРК. Остальные 4 были типичными ББР и для полноценного линейного боя тоже не годились. При этом из трех настоящих ЭБР только один (Полтава) был сопоставим с Фудзи/Ясима. Остальные 2 даже до этого явно невысокого уровня не дотягивали. А ЭБР уровня Сикисима/Хатсусе в РИФ не было и вовсе. И не планировались. Разумеется, надо было что-то делать. Поэтому в феврале 1898г. была принята дополнительная (к программе 1895г.) судостроительная программа 1898г, а уже в самом начале 1899г, когда стало известно о строительстве для ЯИФ еще двух ЭБР (Асахи и Микаса) и четырех ББР (Ивате, Идзумо, Якумо, Адзума) в нее были внесены изменения. И это с учетом того, что в начале 1898г, еще до утверждения бюджета программы 1898г, из госказны на нужды военного судостроения единовременно и дополнительно было выделено 90 млн. руб. Началась гонка морских вооружений с Японией. Гонка, в которой РИ надорвалась и больше уже никогда от этого не оправилась. После поражения в РЯВ смена режима стала лишь вопросом времени.

Все остальные ЭБР РИФ времен РЯВ были построены уже по судостроительной программе 1898г. и там «суета» была настолько интересна, что вполне достойна отдельного обзора.

Статья не о том, как и кем классифицировались корабли Японии и России на начало 20в, как почему-то решили некоторые из коллег. Корабли приведены просто в качестве примера и чтобы было интереснее и понятно, как они соотносились друг с другом в «одной системе координат» в тот момент времени. Т.к. впоследствии им пришлось воевать друг с другом, но не национальной классификацией, а вполне материальными пушками и броней. Статья о том, какими были на начало 20в века общепринятые критерии, по которым строились и классифицировались броненосные корабли в мире. Без учета национальных особенностей в части классификации.

Продолжение можно посмотреть здесь: https://alternathistory.ru/bronenosnye-kreisera-russko-yaponskoi-voiny

Фильм неплох по нынешним временам. Но вот эпоха почти полностью отсутствует!

А что вы бы хотели увидеть из эпохи в фильме?

Принимаю, как рекомендацию.

После такого отзыва — точно «будем посмотреть»…

Никак не могу понять суть данной претензии ни по отношению к «Курсантам», ни по отношению к недавним «28 панфиловцам». Вот просто для интереса, сколько раз упоминается название «Советский союз» и произносится фамилия «Сталин» в тех же «Они сражались за Родину»?

Дело не в упоминаниях, а в т.н. атмосфере. Её просто нет, чуть декорации поменять и кино будет про «какую-то там войну где-то там». Одно хорошо, это УЖЕ не гумус по рецепту Нахалкова.

Обзор Исаева об этом фильме.

https://youtu.be/iQ_YCJap7cc

на первой же минуте: «был гальванизирован труп отечественного кинематографа» — аффтар жжет глаголем)))

вообще говоря, в каком-то смысле рад за Угольникова — помню как в самом начале 90-х он создал, наверное, одно из первых юмористических шоу на отечественном ТВ (ИМХО даже раньше «Маски-шоу» и «Джентельмен-шоу», не говоря уже про всякие «Камеди-клаб»). и то, что человек в итоге поднялся от похабщины до качественного исторического кино (без клише злобных НКВДшников, которые расстреливают своих же, и единственно-талантливых спасителей Отечества «из числа ранее необоснованно репрессированных») — вот вам и «Угол шоу, оба на, оба на»…

спасибо огромное !!!

Похоже, надо с Исаева начинать смотреть. Столько уже разноплановых отзывов, что… Ну дык и толстова нашего льва николаича ветераны Бородино гнобили.. Чем дальше, тем все художественней. Что тут сделаешь?

Похоже, надо с Исаева начинать смотреть

ну, на бондарчукский «Сталинград» он тоже положительную рецензию выдал.

так, что нет — для меня только Бед Комедиан авторитетом остался

а можно посмотреть про эту рецензию, т.к. единственное, что я нашел, это:

единственный абзац в большом интервью

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/rubrika-ischu-soldata-27728.html

да у него целая запись в ЖЖ была https://dr-guillotin.livejournal.com/121900.html с прямым выводом: «В общем ответ на вопрос «Стоит ли сходить?» пожалуй будет «Да, стоит». Ф.Бондарчук сумел сделать фильм гораздо лучше и сильнее озеровского «Сталинграда», в котором сам снимался» (и да, ежели что «Лирическая линия(ну куда без нее в синематографе) фильм не портит и даже оказывается в высшей степени уместной«)

http://o53xo.obzg66dz.mzwgsytvon2gcltjom.cmle.ru/b/578369/read

Книга

Спасибо! Будем обязательно посмотрять! Низкий поклон всем, кто выдюжил ту войну!

Немецкие танки свежепокрашеные полгода ехали до Москвы…

Шмайсеры и БТР в каком году у немцев появились?

Развесистая клюква

Немецкая танковая промышленность после 22 июня 1941 остановила своё производство? МП-38 и МП-40 пошли в серию в 1938 и 1940 году соответственно. Sdkfz. 251 начат в производстве летом 1939 года, к осени 1941 года выпущено около тысячи единиц.

Тема «клюквы» явно не раскрыта.

«Шмайсеры и БТР в каком году у немцев появились?

Развесистая клюква»

madmax25, вы о каких «шмайсерах» толкуете? Если об МП-38 (МП-40), которые запечатлены в руках у массовки на фото, так это пистолеты-пулеметы Генриха Фольмера (а не Хуго Шмайссера, который разрабатывал МП-28, МП-41 и Sturmgewehr 44) Если намекаете на то, что вышеуказанных пистолетов-пулеметов в 1941 году не могло быть на Восточном фронте, то это бред — взгляните на фото из Бундесархива за лето — осень 1941 г. То же касается и БТР. А придираться в художественном фильме к тому, что краска на танчиках шибко свежая или что количество МП-38 (МП-40) на руках у пехотинцев несколько больше, чем это было в реале (пистолет-пулемет — оружие командира) — это уже глупость. Фильм оценивается не по «заклепкам». Или вам лишь бы ляпнуть чего?