В этой статье мы рассмотрим повреждения, полученные эскадренным броненосцем «Пересвет» в бою при Шантунге, сравним их с теми, что пришлись на долю «Осляби» в Цусиме, и сделаем кое-какие выводы.

Содержание:

О том, как стреляли в «Пересвет»

Всего за время сражения в Желтом море в «Пересвет» попало 37 вражеских снарядов, в том числе:

— 13 снарядов калибра 305 мм;

— 3 снаряда калибра 203 мм;

— 11 снарядов калибра 152 мм;

— 7 снарядов неустановленного калибра (предположительно – 152 мм);

— 1 снаряд калибром 75 мм;

— 2 снаряда калибром 57 мм.

Как известно, сражение в Желтом море можно разделить на две основные фазы. Первая продолжалась с 12:20 – 12:25 до 14:50, то есть от времени открытия огня главными силами и до момента временного прекращения боя 1-й Тихоокеанской эскадры с броненосцами Х. Того. Вторая фаза началась, когда японский 1-й боевой отряд догнал уходящие русские корабли и бой главных сил возобновился: это произошло в 16:35.

Согласно имеющимся свидетельствам, до начала 2-й фазы сражения при Шантунге «Пересвет» не был приоритетной целью для японских комендоров: они добились всего только двух попаданий в корабль. Около 12:30 305-мм снаряд ударил в 102-мм броню под кормовым казематом 152-мм пушки. Броня при этом пробита не была, но осколки повредили орудие и ранили трех человек. Точное время второго попадания, к сожалению, неизвестно, источники указывают лишь то, что оно произошло до 16:30: 305-мм снаряд попал в фок-мачту выше штурманской рубки и вывел из строя дальномер Барра и Струда. Безусловно, эта потеря негативно сказалась на боеспособности корабля, но, конечно же, оба попадания ничем не угрожали плавучести «Пересвета».

Однако затем наступила 2-ая фаза сражения. «Пересвет» шел четвертым в строю русских броненосцев. Ему в кильватер следовал «Севастополь», а за ним – прилично потерпевшая от японского огня «Полтава», которая из-за имевшихся повреждений несколько отстала от строя. В 16.35 «Полтава» начала пристрелку из 152-мм орудий, а японцы тут же ответили. Однако их расстояния были неточны и серьезного ущерба «Полтаве» они не причинили, тем более что практически тут же японские комендоры переносили огонь на «Пересвет».

Посмотрим статистику. Как уже говорилось выше, два попадания 305-мм состоялись до 2-й фазы, а еще два 57-мм снаряда «Пересвет» получил позднее, с японских миноносцев. Следовательно, во 2-й фазе сражения «Пересвет» получил 33 вражеских снаряда, но, к сожалению, время попаданий зафиксировано только для 11 из них. Однако все «зафиксированные» 11 попаданий произошли в промежутке между «около 16:40» и до 17:08, то есть в пределах получаса начала 2-й фазы. Можно предположить, что значительное количество прочих попаданий, время которых неизвестно, состоялось в том же промежутке. Это свидетельствует, что «Пересвет» в первые 30-40 минут боя оказался под концентрированным японским огнем.

Почему именно «Пересвет»? Очевидно, флагманские русские корабли представляли для японцев особенный интерес. Однако, будучи в роли догоняющих, они не имели возможности сразу сосредоточить огонь по шедшему головным «Цесаревичу» В. К. Витгефта. «Пересвет», шедший под флагом младшего флагмана эскадры, князя Ухтомского, представлял для них и лакомую, и доступную цель. В начале боя расстояние между «Пересветом» и «Микасой» было определено как 42 кабельтова, в то время как между флагманами Х. Того и В.К. Витгефта составляло порядка 60 кабельтовых. Кроме того, факт, что именно «Пересвет» был главной целью японских комендоров в первые полчаса боя 2-й фазы, отлично подтверждается статистикой попаданий в русские корабли.

Как уже говорилось выше, в период с 16:35 и до 17:08 зафиксировано 11 попаданий в «Пересвет». Но первое попадание в «Цесаревич» отмечается только в 17:00, при этом, вероятно, под концентрированный огонь этот русский флагман попал позднее, ближе к 17:40. Дело в том, что после японского снаряда в 17:00, в промежутке с 17:00 до 17:40 попаданий в «Цесаревич» не учтено вообще, а вот в промежутке с 17:40 до 18:00 в корабль попало 9 снарядов. «Ретвизан» во 2-й фазе боя получил свой первый снаряд в 17:20, «Севастополь» — в 17.35. Конечно, можно предположить, что вышеупомянутые русские броненосцы в период с 16:30 получали попадания, время которых не зафиксировано. Но таковых на всю 2-ю фазу насчитывается: у «Цесаревича» — 4, у «Ретвизана» — 9, а у «Севастополя» — 10. Следовательно, если даже предположить, что все эти неучтенные по времени снаряды поразили русские корабли в первые полчаса, то и в этом случае одних только учтенных по времени попаданий в «Пересвет» получается больше. А ведь «Пересвет» получил еще 22 неучтенных по времени попадания…

К сожалению, на «Победе» и «Полтаве» во 2-й фазе такого хронометража никто не вел. Тем не менее, очевидно, что «Победа» во 2-й фазе сражения не слишком-то интересовала японских комендоров – с 16:30 и до конца боя в нее попало всего только 5 снарядов. Иное дело – «Полтава», получившая в этой фазе боя 17 попаданий, при этом первые из них, по воспоминаниям Лутонина, поразили корабль вскоре после открытия огня японцами.

Соответственно, не будет ошибкой считать, что огонь японцев распределялся следующим образом: примерно с 16:35 – 16:40 и далее головные японские броненосцы стреляли преимущественно по «Пересвету», а концевые – по «Полтаве». Затем, ближе к 17:00, начался перенос огня на головные корабли русской колонны, но стрельба по «Пересвету» оставалась интенсивной, так как к ней подключались японские концевые. Ну а ближе к 17:30 огонь по «Пересвету» ослабел и, насколько можно судить, к 18:00 по нему стреляли в основном только броненосные крейсера, замыкающие строй Х. Того. Впоследствии, уже после поворота русской эскадры, «Пересвет» на какое-то время вновь попал в поле зрения японских броненосцев. Это, разумеется, не абсолютно точная реконструкция: японцы регулярно переносили огонь с одного русского корабля на другой, так что тут все очень запутано, но общая тенденция представляется именно такой, как изложено выше.

Соответственно, мы видим, что «Пересвет» в Желтом море, как и «Ослябя» в Цусиме, оказался под концентрированным огнем японской эскадры в первые 30-40 минут боя. Вот только в силу каких-то причин «Ослябя» получил смертельные повреждения и погиб, а «Пересвет» смог пережить японский огонь, участвовал в дальнейшем сражении и сумел вернуться в Порт-Артур. Почему это произошло?

О повреждениях «Пересвета»

Как ни удивительно это прозвучит, но повреждения «Пересвета» и «Осляби» просто пугающе схожи. Судите сами, уважаемые читатели. Со слов очевидцев, «Ослябя» получил 3 попадания тяжелых снарядов в носовую башню главного калибра, отчего последняя вышла из строя. Первые же два 305-мм снаряда (или один 305-мм и один 254-мм), угодившие в «Пересвет» в 16:40, попали… в носовую башню главного калибра. Башня все еще могла стрелять, но не могла вращаться, так как ее заклинило.

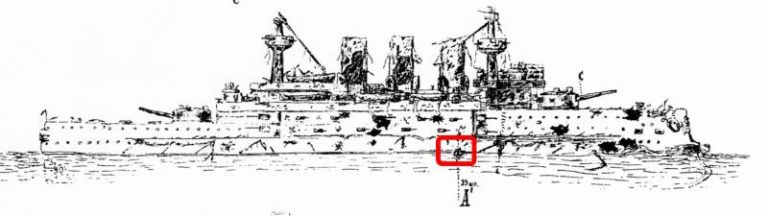

Русские рапорты сообщают о 2 попаданиях тяжелых снарядов в район ватерлинии «Осляби», в небронированную носовую часть и в район 10-й угольной ямы. Японцы считают, что добились трех попаданий и что в носовую часть попало два 305-мм снаряда.

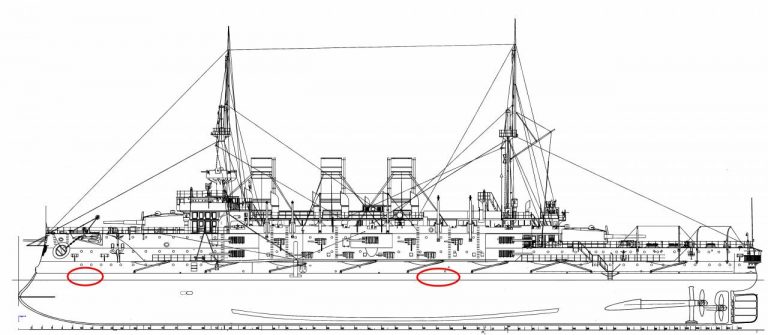

Всего в район ватерлинии «Пересвета» попало 3 тяжелых снаряда, из них два – в носовую небронированную часть корабля. Один угодил впереди носовой переборки в гальванопластическую мастерскую, второй – в жилую палубу за носовой переборкой. Как и в случае с «Ослябей», оба снаряда проделали большие дыры в небронированном борте, которые заливались водой, подтопившей жилую палубу на значительном ее протяжении. Как и в случае с «Ослябей», расположение пробоин исключало возможность их заделки в боевых условиях.

Но вот последствия от этих попаданий, по всей видимости, оказались совершенно различными.

Рассмотрим первое попадание в район ватерлинии «Пересвета». Судя по описаниям и зарисовкам, японский снаряд угодил практически ровно в то же место, куда получил попадание «Ослябя» — у ватерлинии в жилую палубу, в нос от 1-й переборки. Разница заключалась лишь в том, что «Пересвет» вел бой и получал попадания правым бортом, а «Ослябя» — левым.

При этом поступление воды в «Пересвет» оказались замечательно локализовано. Носовая переборка выдержала, и предотвратила распространение воды во 2-й отсек корабля, рапорты офицеров свидетельствуют о том, что вода не пошла во внутренние помещения. Таким образом, получается, что переборка и жилая палуба сохранили герметичность, а единственным последствием этого попадания стало подтопление жилой палубы в пространстве первого отсека примерно на 0,6 м.

Иное дело – броненосец «Ослябя». У него 1-я переборка оказалась повреждена, так что вода по жилой палубе растеклась вплоть до броневого траверза. Но плохо было даже не это, а то, что эта вода тут же начала просачиваться в нижние помещения, о чем свидетельствовал минно-машинный кондуктор В. Заварин. Причем он указывает как помещения, в которые поступала вода (помещение подводных минных торпедных аппаратов (ТА), помещение динамо-машин, подбашенное отделение), так и пути поступления воды (через вентиляционные шахты).

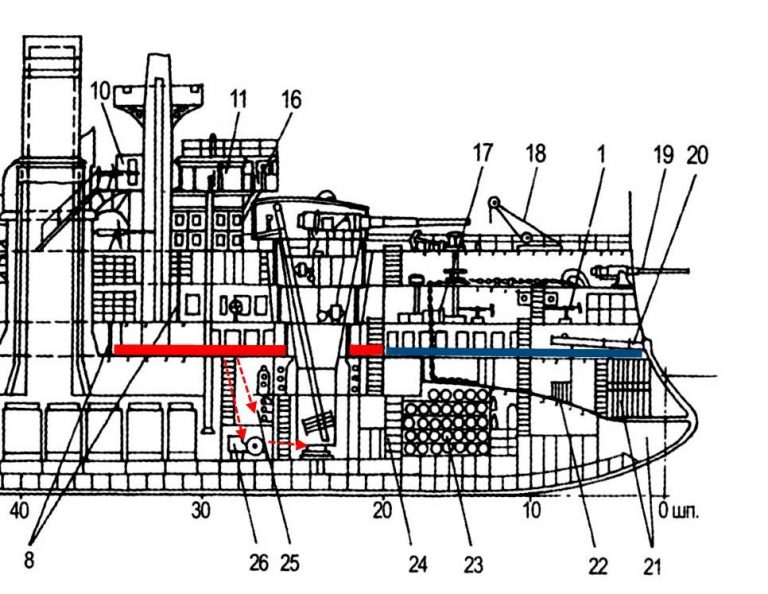

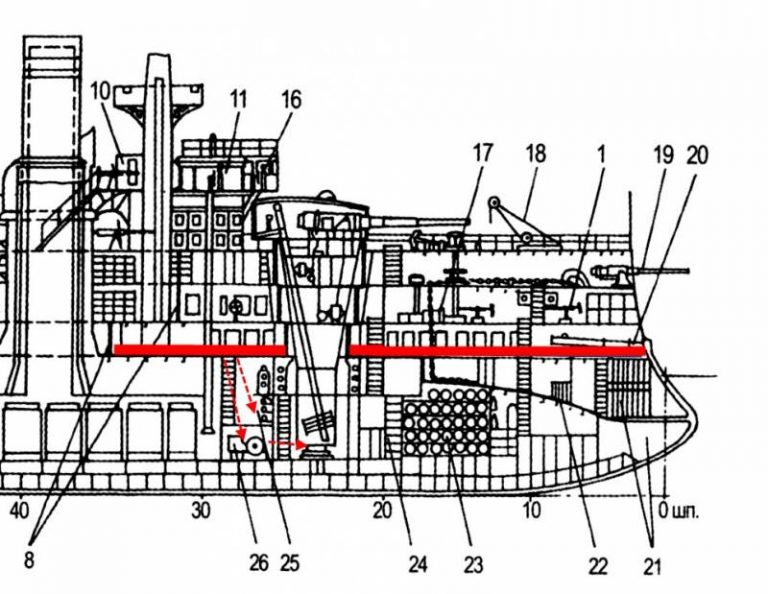

На схеме отображено: синим — проникновение воды в «Пересвет» и «Ослябю», красным — в «Ослябю», пунктирные стрелки отображают отсеки, в которые вода в «Ослябю» прошла, по данным В. Заварина

Тут, к сожалению, есть нюанс: увы, но автор совершенно не уверен в том, что ему удалось верно определить место 1-й переборки на жилой палубе.

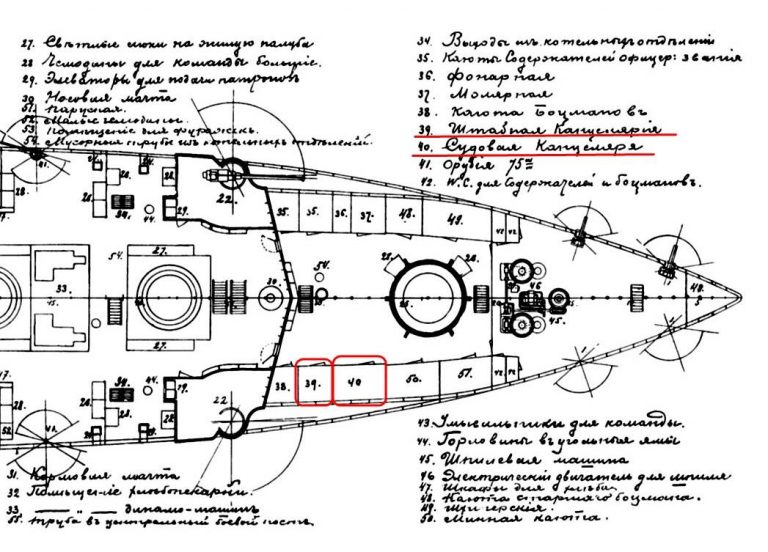

Второе попадание в «Пересвет», судя по описанию, пришлось хоть и в небронированный борт, но над главным бронепоясом. Дело в том, что, согласно свидетельствам очевидцев, взрывом этого снаряда была уничтожена канцелярия. Только вот никакой канцелярии на жилой палубе у «Пересвета» не имелось, зато было целых 2 канцелярии по правому борту на батарейной палубе. Размещались они позади барбета носовой башни, но до траверза, что и позволяет определить место второго попадания.

Интересно, что представленная схема не вполне соответствует рисункам повреждений «Пересвета», выполненных очевидцами. Впрочем, она и описаниям очевидцев не слишком-то соответствует. Так, например, в районе первого попадания японского снаряда мы видим не одну большую пробоину, а две. Могли ли две такие дыры получиться от попадания одного снаряда? В то же время второе попадание, уничтожившее одну из канцелярий, изображено как-то совсем невнятно. Есть на этом рисунке и другие несоответствия, но не будем разбирать их подробно.

Во всяком случае, достоверно известно, что от второго попадания в носовую часть «Пересвет» претерпел значительно больше неудобств, чем от первого. Вода распространилась по жилой палубе от броневого траверза и до… по утверждению Черкасова, до «третьей переборки впереди носового траверза». Увы, из чертежей, приводимых В. Крестьяниновым и С. Молодцовым, никак невозможно разобрать, где таковая находилась. Но, по всей видимости, она располагалась к носу от башни главного калибра. Дело в том, что, согласно свидетельствам, единственным выходом из подбашенного отделения носовой 254-мм башни «Пересвета» стали подачные трубы, так как в отсеках над ней стояла вода. А вода эта могла попасть туда только разлившись по жилой палубе, и раз уж поступление воды от 1-го попадания оказалось сдержано носовой переборкой, то никаких других вариантов не имеется.

Следовательно, японский 305-мм снаряд, уничтоживший канцелярию, привел-таки к затоплениям ниже уровня жилой палубы. Вода пошла в бомбовые и патронные погреба (но неясно, каких орудий, вероятно, речь идет о погребе 152-мм пушек в носовых казематах), в подбашенное отделение, отделения подводных ТА и динамо-машин. То есть распространение воды в данном случае весьма схоже с тем, что получил «Ослябя»: на нем топило все то же самое.

Вот только «Ослябе» все эти затопления приняли неконтролируемый характер: несмотря на попытки прекратить поступление воды в корпус, она продолжала прибывать по вентиляционным трубам. А на «Пересвете», хоть динамо-машины и затопило так, что пришлось выводить оттуда людей, дальнейшее распространение воды было полностью ограничено путем задраивания водонепроницаемых люков.

Сей факт вызывает множество вопросов. Получается, что на «Пересвете» в бою не были задраены водонепроницаемые люки ниже ватерлинии? Это, вообще говоря, разгильдяйство, но оно за рамками темы этой статьи. Согласно описаниям очевидцев, дело обстояло так: люк в броневой палубе, он же выход из отделения ТА на жилую палубу, был открыт, как это, кстати, случилось и на «Ослябе». Через этот люк вода поступала к торпедным аппаратам и ниже, в отделение динамо-машин, а уже оттуда – в подбашенное отделение носовой 254-мм башни. Но как только люки на броневой палубе и в подбашенное отделение были закрыты, то и поступление воды в отсеки ниже жилой палубы (отмеченное на схеме выше пунктирными стрелками) полностью прекратилось. Вентиляционные трубы «Пересвета» не «подтекали», соответственно, отсеки корабля в носовой части сохранили герметичность.

Автору неизвестна конструкция системы вентиляции на кораблях типа «Пересвет». Но здравый смысл подсказывает, что подобная система представляет известную опасность для живучести корабля и что необходимо иметь возможность предотвратить распространение воды через нее. На «Пересвете» это было, а на «Ослябе» почему-то не сработало: следует предположить, что здесь виновато качество постройки корабля.

Таким образом, повреждения «Пересвета», вызванные попаданиями двух 305-мм японских снарядов в носовую часть корабля, ограничились подтоплением жилой палубы от форштевня и до броневого траверза, и сравнительно небольшим количеством воды, поступившей в отделение динамо-машин. Возможно также, что вода все же проникла и в какие-то пространства, расположенные между жилой и броневой палубой. Но в рапортах нет ни единого упоминания о затоплениях ниже броневой палубы, исключая злосчастное отделение динамо-машин.

Повреждения «Пересвета» и «Осляби» сходны тем, что на уровне их жилых палуб имелись пробоины, которые нельзя было заделать. То есть море имело совершенно свободный доступ на жилые палубы обоих этих кораблей. Но «Пересвет» не имел дифферента на нос, в то время как «Ослябя» этот самый дифферент получил.

Почему?

Пойдем, что называется, от обратного.

Массы воды, разлившиеся по жилой палубе, сами по себе не могли бы вызвать дифферента на нос. Жилая палуба располагалась по высоте на уровне верхней кромки бронепояса, другими словами, даже при перегрузке корабля, при которой пояс целиком уходил под воду, эта палуба оказывалась лишь на сантиметры ниже уровня моря. Конечно, с учетом даже слабого волнения, движения корабля вперед, в ходе которого он как бы «захватывает» воду в себя через пробоину в носу, некоторое количество воды обязательно поступит, даже если палуба остается выше уровня моря. Что интересно: и М.П. Саблин, и В.Н. Черкасов указывали, что воды на жилых палубах броненосцев было примерно 60 см (два фута), вот только М.П. Саблин говорил о том, что вода впоследствии прибывала, а В.Н. Черкасов ничего такого не сообщал.

Но что такое эти 60 см? В масштабах корабля – мизер. Даже если бы таким слоем воды оказалась покрыта жилая палуба целиком, со всеми помещениями на ней и вплоть до носового броневого траверза, исключая только затопление угольных ям и подачной трубы 254-мм башни, то и в этом случае общая масса воды едва ли превысила 200 тонн, да еще и распределенных от форштевня и почти до 1-й трубы. Подобная нагрузка, разумеется, никак не могла вызвать существенного дифферента на нос. И в случае с «Пересветом» она его и не вызвала.

Но, может быть, «Ослябя» принял большее количество воды на жилую палубу из-за того, что был перегружен больше «Пересвета»? Рассмотрим эту версию. Строительная перегрузка «Пересвета» составляла 1 136 т, «Осляби» — 1 734 т. Соответственно, «Ослябя» оказался тяжелее грубо на 600 т. Запасы угля на «Ослябе» утром 13 мая, согласно данным крейсера «Алмаз», составляли 1 415 т. Расход в день на кораблях типа «Пересвет» составлял 100-114 т, а у Осляби» на последних переходах – порядка 100 т, так что к началу сражения количество угля на корабле было, вероятно, где-то между 1250 и 1 300 т. Что же до «Пересвета», то, согласно показаниям Следственной комиссии ревизора лейтенанта Тыртова 2-го, броненосец вышел в море, имея угля около 1 500 т и к началу 2-й фазы сражения его, по всей видимости, было даже больше, чем на «Ослябе». Что же до остальных весов, то тут, увы, уже ничего нельзя сказать наверняка. Возможно, конечно, что «Ослябя» имел какие-то сверхнормативные запасы воды и проч. Но сведений об этом нет, зато известно, что кое-какие лишние веса были на «Пересвете» в бою при Шантунге. Тот же Тыртов 2-й указывал, что «запас провизии имелся на броненосце трехмесячный».

Таким образом, можно предположить, что разница в весах «Пересвета» и «Осляби» в бою при Шантунге и в Цусимском сражении составляла не более 500-600 т. И с учетом того, что у кораблей этого типа груз в 20,55 т увеличивал осадку на 1 см, разница в осадке «Пересвета» и «Осляби» составляла 25-30 см. То есть при полном подтоплении жилой палубы на описанных выше условиях «Ослябя» получил бы примерно на 100 т воды больше «Пересвета», а, скорее всего, даже и меньше.

Получается, что дополнительная масса воды, которая могла поступить в «Ослябю» из-за того, что этот броненосец сидел в воде глубже «Пересвета», измеряется десятками, ну, может быть, сотней тонн. Подобная разница, конечно же, совершенно не могла стать причиной появления сильного дифферента у «Осляби», если у «Пересвета» его не было. Так что версия о перегрузке отпадает.

Могли ли привести к увеличению количества воды на верхней палубе какие-либо дополнительные повреждения корпуса «Осляби» от японских снарядов калибра 152-203 мм? Нет, не могли. Сколько бы таких снарядов ни попало в корпус «Осляби» в район ватерлинии, все, что они смогли бы сделать, – это открыть путь воде на жилую палубу. Ну так ведь она и так уже была открыта – сквозь пробоину от 305-мм снаряда.

Быть может, дифферент на нос «Осляби» возник в результате еще одного попадания 305-мм снаряда в носовую часть корабля, которое наблюдали с «Фудзи»? Командир «Наварина» Озеров предполагал, что броненосец получил удар такой силы, что у него аж бронеплиты поотпадали:

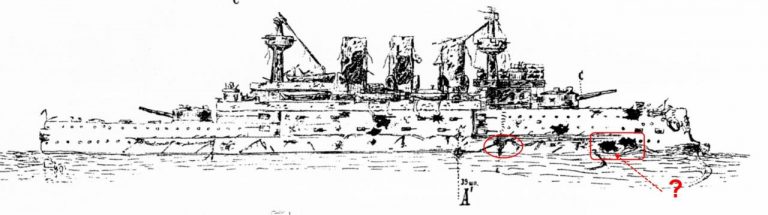

Как видно из цитаты, сам Озеров никаких отпавших бронеплит не видел. Он лишь предполагал что это случилось, видя бедственное положение «Осляби». Иными словами, мы не знаем, было это попадание или нет, не знаем, повлекло оно за собой разрушение или даже отпадение бронеплиты или не повлекло. Зато мы совершено точно знаем… Что аналогичное попадание получил «Пересвет».

Около 16:45 305-мм японский снаряд попал в 229-мм броневой пояс по ватерлинии, в районе 39-го шпангоута под носовым казематом. Снаряд брони не пробил, но дал затяжной разрыв, в результате чего ему удалось выломать часть бронеплиты (треугольник высотой 1 м и основанием 0,8 м острием вниз). В результате броненосец получил подтопления 2 верхних угольных ям (по 20 т воды в каждую) и двух нижних (по 60 т), а всего в корпус броненосца поступило 160 т воды. При этом скосы броневой палубы не пострадали: вода протекла вниз через неплотно закрытые горловины. И затопление это, опять же, не вызвало никакого дифферента, а только крен, который был легко устранен контрзатоплением отсеков по левому борту.

Соответственно, даже если бы еще один 305-мм снаряд с «Фудзи» все же попал в носовую часть «Осляби» и повредил при этом бронепояс (а на «Пересвете» это произошло только благодаря несвоевременно сработавшему взрывателю), это никак не должно было стать причиной дифферента на нос, который получил этот броненосец в Цусимском сражении – ведь аналогичное попадание в «Пересвет» ни к чему такому не привело.

Таким образом, единственным разумным объяснением появления дифферента на нос остается постепенное затопление носовых отсеков «Осляби», расположенных ниже ватерлинии. Вероятно, что наиболее интенсивно оно распространялось через вентиляционные трубы, но возможно, были и иные протечки – через расшатавшуюся от взрыва вражеского снаряда жилую или броневую палубу, да и просто через щели, негерметичные стыки стальных листов.

О критике версии затопления носовых отсеков

В обсуждении предыдущего материала высказывалась мысль, что такое затопление «Осляби» не могло вызвать сильного дифферента, так как объем носовых отсеков слишком мал, чтобы принять в себя достаточное количество воды. Для того чтобы понять, насколько обоснованно это мнение, давайте вспомним самое начало Русско-японской войны, а именно – торпедное попадание в эскадренный броненосец «Ретвизан». Который, кстати, по нормальному водоизмещению был даже меньше «Осляби».

Японская «самодвижущаяся мина» угодила… вот как специально, примерно в то же самое место, что и японский 305-мм снаряд в «Ослябю». «Ретвизан» был поражен в левую носовую часть корпуса, в помещение подводных минных аппаратов (они располагались у него впереди барбета носовой башни главного калибра, а не позади). Конечно, масштабы повреждений были несопоставимы: торпеда проделала дыру площадью в 160 кв. футов, то есть около 15 кв. м, двенадцатидюймовые снаряды, пусть даже фугасные, на такое не были способны. Но что же произошло дальше? Официальная историография сообщает:

Но почему командир «Ретвизана» был так уверен, что сможет войти на внутренний рейд? Вот фрагмент его рапорта:

То есть командир броненосца полагал, что затопление всего лишь одного отсека его корабля может дать дифферент до 1,5 м. Однако же, согласно рапорту Э. Н. Щенсновича начальнику эскадры Тихого океана, эта его предварительная оценка оказалась чрезмерно оптимистической: по факту у «Ретвизана» были затоплены не 1, а 3 отсека «емкостью около 500, 700 и 1000 т». То есть всего броненосец принял в носовые отсеки 2200 т воды. Но в чем же просчитался Э. Н. Щенснович, рассчитывая на затопление всего только одного отсека? Официальная русская историография гласит:

Таким образом можно говорить о том, что проблемы «Осляби» и «Ретвизана» оказались чрезвычайно схожи. Оба корабля получили пробоины в носовой части с левого борта. На обоих броненосцах наблюдалось неконтролируемое поступление воды в неповрежденные отсеки по системе вентиляции. Российская официальная историография отмечает, что на «Ретвизане» вода поступала также по «шахтам и элеваторам, которые на «Ретвизане» были доведены только до жилой палубы, а не выше», но следует понимать, что и на «Ослябе» могли быть иные «протечки», кроме вентиляции. В итоге «Ретвизан» сел на мель, приняв в носовые отсеки 2 200 т воды. На фотографии хорошо видно, что нос корабля погрузился до уровня верхней палубы.

Обращает на себя внимание разве что разница во времени затопления. Дело в том, что «Ретвизан» сел носом на мель чуть менее, чем через 2 часа после подрыва на мине, а «Ослябя» ушел в воду «по самые клюзы» буквально за 25 минут, если считать от момента попадания 305-мм снаряда в его носовую оконечность. Но здесь, по всей видимости, дело обстояло так.

Пока «Ретвизан» оставался на якоре, на его пробоину удалось завести парус, что в значительной мере ограничило поступление воды внутрь корабля. Вероятно, именно поэтому Э. Н. Щенснович, видя, что дифферент не слишком велик, планировал пройти на внутренний рейд. Если бы его броненосец сразу сел в воду по верхнюю палубу, такой идеи, разумеется, возникнуть не могло. Но когда «Ретвизан» дал ход, то поступление воды сквозь непрочную преграду усилилось, и дифферент на нос начал быстро нарастать, что и привело броненосец на мель. Иными словами, следует предполагать, что от минного взрыва быстро затопило помещения, располагавшиеся в районе поврежденного борта, но дальнейшее поступление воды было приостановлено заведенным парусом: но оно значительно усилилось, когда броненосец дал ход.

Ну а «Ослябя» вовсе не стоял на якоре, а шел по довольно-таки свежему морю, при том что его пробоина совсем не была ничем закрыта. Кроме того, нужно еще учитывать, что «Ретвизан» делился на 15 водонепроницаемых отсеков, а «Ослябя» — только на 10. Носовая часть «Осляби» вплоть до котельных отделений разделялась на 3 таких отсека: таранный, носовых погребов боезапаса и подбашенный носовой, в то время как «Ретвизан» имел в носу шесть водонепроницаемых отсеков, что тоже могло сказаться на скорости затопления. Ну и, конечно же, «Ослябя» сел носом не настолько сильно, как «Ретвизан» — не до уровня верхней палубы, а только до клюзов, что соответствовало дифференту в пределах 3 м, возможно, чуть больше.

О попадании в район 10-й угольной ямы

Осталось рассмотреть еще попадание в район 10-й угольной ямы «Осляби». М. П. Саблин считал, что при этом попадании была пробита броня. Но вот была ли? И если да, то какая? Японский снаряд мог выломать кусок брони по аналогии с тем, как это произошло с «Пересветом». Он мог просто расшатать 229-мм бронеплиту и тем вызвать поступление воды внутрь корпуса «Осляби». Возможно и то, что на самом деле японский снаряд попал не в 229-мм, а в 102-мм плиту и пробил/расшатал/расколол ее. Пример «Пересвета» показывает, что если такое попадание в «Ослябю» произошло непосредственно над кромкой 229-мм бронеплиты, то пробоина «отлично» заливалась водой.

Следует предполагать, что какой-то гигантской пробоины там не случилось, тем более что и оставшиеся в живых члены экипажа «Ослябя» говорят лишь о затоплении 10-й ямы и находящегося под ней помещения запасной крюйт-камеры. Едва ли туда могло натечь больше воды, чем получил «Пересвет» с его затопленными 2 нижними и 2 подтопленными верхними угольными ямами. Но обращает на себя внимание тот факт, что контрзатопление на «Пересвете» быстро убрало крен на правый борт, в то время как на «Ослябе» по каким-то причинам совершенно не привело к успеху.

Прочие попадания в «Пересвет»

Из них достойны упоминания только 3 попадания. Два снаряда калибра 152-254-мм (точнее, увы, определить не удалось) угодили в 178-мм бронепояс ниже ватерлинии. Бронеплиты с честью выдержали удар: хотя деревянная и медная обшивка в районе попаданий оказалась уничтожена, а рубашка, пять шпангоутов и переборка за броней погнуты, вода внутрь корпуса не поступала. Еще один снаряд неустановленного калибра поразил «Пересвет» по ватерлинии под 75-мм орудие №17, то есть в районе средней дымовой трубы, и также не причинил никакого заметного вреда.

Прочие попадания в корпус, казематы, рубки и иные части корабля существенного влияния на его непотопляемость оказать не могли, как, впрочем, и аналогичные попадания в «Ослябю», и потому рассматриваться автором в этой статье не будут. Но есть один нюанс, который все же хотелось бы обратить внимание уважаемых читателей.

В «Пересвет» попали 37 вражеских снарядов, из них 35 – в бою главных сил. В район ватерлинии угодили только 6 из них, в том числе 4 – в бронепояс. И только один крупнокалиберный снаряд, попавший в бронепояс, сумел причинить повреждения (затопления угольных ям).

Эту статистику всегда стоит учитывать тем, кто полагает, что «Ослябя» получил много повреждений в районе ватерлинии боеприпасами 152-203 мм. Пусть даже «Ослябя» был засыпан вражескими снарядами, пусть даже (весьма фантастическое допущение) он получил в полтора раза больше попаданий, чем «Пересвет», это все равно статистически дает до 9 попаданий в район ватерлинии с учетом попаданий 305-мм снарядов с «Фудзи», из которых до двух третей все-таки должна была прийтись в бронепояс. А среднекалиберные снаряды броню «Осляби» осилить не могли. И потому крайне сомнительно, чтобы «град шести- и восьмидюймовых снарядов» нанес хоть сколько-то заметный ущерб плавучести корабля.

Важный момент

Слово В.Н. Черкасову:

Надо сказать, что крен у «Пересвета» появился еще раньше: лейтенант Тыртов 2-й отмечал, что «значительный крен, который препятствовал правильной наводке», появился уже в ходе боя главных сил.

Выводы

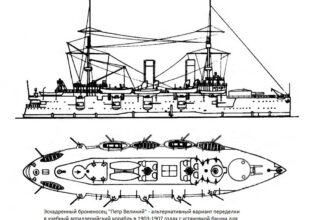

Согласно гипотезе автора, ни «Пересвет», ни «Ослябя» не получили повреждений, при которых качественно построенный корабль этого проекта должен был обязательно затонуть. Но Балтийский завод, строивший «Пересвет», сумел обеспечить своему детищу вполне приличное качество постройки, в результате чего его защита, построенная по «английскому принципу», сработала штатно. Повреждения небронированных частей корпуса не привели к затоплению носовых отсеков, расположенных ниже броневой (скорее даже, ниже жилой) палубы. Сравнительно небольшое количество воды, принятое кораблем на жилую палубу, не вызвало дифферента на нос. И когда очередной вражеский снаряд повредил бронепояс, вызвав поступление воды в угольные ямы и крен корабля, этот крен был быстро парирован контрзатоплением. Лишь позднее, когда корабль в известной мере израсходовал часть угля и боеприпасов, крен появился снова, но он не угрожал кораблю гибелью.

Иное дело «Ослябя». Этот корабль строился на верфи Нового Адмиралтейства, которое на тот момент по всем параметрам проигрывало Балтийскому заводу. О разнице в строительной перегрузке уже упоминалось: «Ослябя» получился примерно на 600 т тяжелее. При этом за то время, пока «спецы» Нового Адмиралтейства строили один корабль («Ослябя»), Балтийский завод фактически построил два: «Пересвет» и «Победу». Много нареканий было также и на качество материалов, из которых делался «Ослябя», да и на качество самих работ… Носовые отсеки «Пересвета», расположенные ниже ватерлинии, сохранили герметичность, а вот у «Осляби» в подбашенное отделение и расположенные за ним отсеки через вентиляцию поступала вода.

Все это подтвержденные источниками факты, а далее следуют гипотезы. Как уже говорилось ранее, автор предполагает, что вода проникала и в прочие носовые отсеки «Осляби» через всю ту же неисправную вентиляцию, постепенно затапливая их. Это вызвало проявление дифферента на нос, в результате которого жилая палуба постепенно уходила все ниже и ниже относительно уровня моря, и масса воды на ней возрастала. Кстати, увеличение массы воды на жилой палубе «Осляби» отмечал М. П. Саблин.

Получился синергетический эффект. Чем сильнее топило носовые отсеки, тем больше возрастал дифферент и тем больше воды поступало на жилую палубу. А чем больше воды поступало на жилую палубу, тем быстрее она по системе вентиляции, трещинам в палубе и т.д. подтапливала трюмные отсеки. В результате дифферент на нос быстро нарастал, и на жилую палубу «Осляби» поступило значительно больше воды, чем принял «Пересвет».

Когда второй японский снаряд вызвал затопление в районе 10-й угольной ямы, «Ослябя» получил крен на левый борт и произошло именно то, что описывал В. Н. Черкасов: массы воды на жилой палубе перелились к левому борту и тем самым значительно усилили крен. То есть затопление 10-й угольной ямы и запасной крюйт-камеры сыграло роль «поворота руля» у «Пересвета» в изложении В. Н. Черкасова.

У «Пересвета» на жилой палубе было не так уж много воды, и она при «переливе» давала крен в 7-8 град. Но у «Осляби» воды на жилой палубе оказались куда больше, что и способствовало увеличению крена до 12 град к моменту выхода корабля из строя эскадры. Контрзатопление не смогло помочь «Ослябе», скорее всего, потому, что в расчет была принята только вода, поступившая в 10-ю угольную яму, а массы перелившейся воды на жилой палубе учтены не были. Или же были, но просто не успели организовать соответствующее по масштабу контрзатопление.

В сущности, возникает лишь один вопрос: масштабы неисправностей вентиляции «Осляби». Если распространение воды по отсекам ограничить было нельзя, то следует считать, что одно-единственное попадание 305-мм снаряда в нос корабля стало для него смертельной раной. В этом случае, даже если бы в «Ослябю» больше не попало ни одного снаряда, броненосец все равно был бы обречен. Как и в случае с «Ретвизаном», вода постепенно распространилась бы по носовым отсекам броненосца, и «Ослябя» затонул с большим дифферентом на нос. Эта версия выглядит наиболее реалистичной в том числе и потому, что минно-машинный кондуктор В. Заварин не нашел возможности прекратить затопление отсеков через вентиляцию, хотя явно к этому стремился.

Если же все-таки распространение воды можно было остановить (что сомнительно), тогда приговором для корабля стали поврежденные артиллерийские порты по левому борту «Осляби». Как уже говорилось в предыдущей статье, после того как «Ослябя» сел носом по клюзы, орудийные порты левого борта оказались у воды, и, поскольку стояла свежая погода, стали ею заливаться. Попытки заделать их успеха не имели, вода растеклась по батарейной палубе, что обрекло корабль на смерть. Но и в том, и в другом случае, первопричиной гибели эскадренного броненосца «Ослябя», по мнению автора, следует считать неисправности в системе вентиляции и, возможно, иные недостатки постройки, в силу которой его носовые отсеки утратили герметичность и были залиты водой.

Интересно, что у «Пересвета» в бою 28 июля при Шантунге орудийные порты также пришли в негодность. Но в связи с отсутствием сколько-то заметного дифферента и того, что крен корабля не превышал 7-8 град, это кораблю совершенно не угрожало.

Немножко альтернативы

Представим себе на секундочку, что в строю русских кораблей в Цусимском сражении вместо «Осляби» оказался «Пересвет». Что в этом случае произошло бы? Да ничего! Получив пробоину в левый небронированный борт, корабль принял бы незначительное количество воды на жилую палубу. И, поскольку этой воды оказалось сравнительно немного, то попадание в район 10-й котельной ямы привело бы лишь к кратковременному крену, который был бы вскоре парирован контрзатоплением. На месте «Осляби» «Пересвет» не то что не погиб бы, он даже не вышел бы из строя и продолжал бы сражаться.

А вот что случилось с «Ослябей», окажись он в бою в Желтом море? Да ровно то же самое, что и в Цусимском сражении. Получив три 305-мм снаряда по ватерлинии, корабль точно также утратил бы герметичность носовых отсеков и сел бы носом по самые клюзы. Если предположить, что распространение воды все же можно было ограничить, то, возможно, он продержался бы несколько дольше, чем было отпущено ему в Цусимском сражении, за счет своевременного спрямления крена от затоплений в угольных ямах. Но и тогда «Ослябя» все равно рано или поздно получил бы крен на левый или правый борт, да хотя бы и при повороте руля по аналогии с «Пересветом», после чего его орудийные порты залило бы водой, и он бы перевернулся. Ну а если автор прав в предположении, что распространение воды по вентиляционным трубам и иным «протечкам» приняло необратимый характер, то даже своевременное спрямление крена подарило бы кораблю от силы еще 40-50 минут жизни, после чего он пошел бы ко дну безо всякого крена.

Таким образом, по мнению автора, если бы вдруг по мановению волшебной палочки случилось чудо, и «Пересвет» и «Ослябя» поменялись местами в своих сражениях, то «Пересвет» совершенно точно пережил бы первый час боя главных сил, и, если бы и погиб в дальнейшем, то лишь в результате других попаданий, которые «Ослябе» уже не понадобились. А вот для «Осляби» бой при Шантунге стал бы смертным приговором, хотя, быть может, приведенным в исполнение не так быстро, как это случилось в Цусиме.

Некоторые следствия

Я хорошо представляю, что по этому поводу напишут в комментариях, но… Пользуясь случаем, давайте рассмотрим правомерность пары обвинений в адрес командующего 2-й Тихоокеанской эскадрой З. П. Рожественского, давно уже ставших классикой.

Часто утверждается, что причиной гибели «Осляби» была перегрузка корабля, отчего его бронепояс ушел под воду. Но для того чтобы уменьшить осадку «Осляби» до уровня «Пересвета», ему следовало бы сократить запас угля много ниже нормального, примерно до 700 т. А это было преступлением: достаточно вспомнить, что угольные ямы «Пересвета», когда он вернулся после боя при Шантунге в Порт-Артур, были почти пусты, хотя в бой он пошел, имея 1 500 т угля. Очевидно, что «Ослябя» с 700 т угля не имел ни единого шанса дойти до Владивостока.

Но предположим, что З. П. Рожественский все же приказал бы разгрузить «Ослябю» так, чтобы добиться осадки на уровне «Пересвета». Чего бы он этим добился? Вспомним, что снаряд, уничтоживший канцелярию «Пересвета», разорвался над главным бронепоясом, и в результате этого вроде бы не перегруженный корабль получил масштабное затопление по жилой палубе. То есть нужно понимать, что даже осадка «Пересвета» 28 июля 1904 г. не гарантировала возвышения главного бронепояса настолько, чтобы предотвратить затопления через пробоины, полученные выше бронеплит, причем даже в относительно спокойном море боя при Шантунге. В Цусимском сражении волнение было серьезнее, и для того чтобы иметь хотя бы тень надежды на то, что пробоины поверх бронепояса «Осляби» не будут захлестываться водой, следовало полностью разгрузить все запасы угля и вести броненосец в бой на буксире…

И еще. Автор никогда не утверждал, что З. П. Рожественский идеально провел перестроение своей эскадры перед схваткой главных сил в Цусиме. Без сомнения, русский командующий ошибся, неправильно рассчитал маневр, в результате чего «Орел» не успел занять место в строю. Эта ошибка усугубилась «недеянием» командира «Осляби» Бэра, который вместо того, чтобы как-то отреагировать на оплошность своего адмирала (убавить скорость, совершить коордонат влево и т. д.), просто шел вперед, пока, во избежание столкновения, не пришлось резко тормозить, буквально останавливая броненосец. Но во всяком случае, предпосылки для «кучкования» «Орла» и головных кораблей 2-го броненосного отряда создал именно З. П. Рожественский.

Однако, вопреки распространенному мнению, эта ошибка не стала причиной гибели «Осляби». Если бы на месте «Осляби» каким-то чудом оказался «Пересвет» или «Победа», то никакой трагедии с опрокидыванием и гибелью корабля в 14.40 14 мая 1905 г. не произошло бы. Повреждения, которые получил «Ослябя» в первые полчаса боя, не должны были привести к гибели корабля этого типа (при условии качественной постройки, разумеется).

И последнее. Когда сегодня рассуждают о том, чтобы переиграть «Цусиму», выделив в отдельный отряд эскадренные броненосцы типа «Бородино» и «Ослябю», нужно понимать, что последний представлял собой очень условную боевую единицу. Согласно гипотезе автора, «Ослябе» для совершенно безвременной кончины хватило всего одного (!) удачного попадания 305-мм японского снаряда по ватерлинии корабля в носовую небронированную часть корпуса. Спасибо бракоделам Нового Адмиралтейства.

А вам, уважаемые читатели, спасибо за внимание.

Отличная статья, обожаю такие детальные разборы в Вашем исполнении!

Присоединяюсь!!!

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Получается, что «Ослябя», который использовался по назначению и был заправлен для дальнего плавания, от этого и погиб в итоге. А «Пересвет», который применен не по назначению — уцелел. Это тогда вопросы к самой идее таких броненосцев.

Интересно, это каким образом оно так получается, если автор в статье прямо указывает на качество постройки, которое и погубило «Ослябя», и приводит тому конкретные доказательства? Вы пропустили тот момент, что «Пересвет» в бою, скорее всего, углем был загружен даже больше, чем «Ослябя»? Но почему-то «Ослябя» погиб из-за того что заправлен для дальнего плавания, а «Пересвет» выжил?

Артур с 1898 г изменились правила проверки ( испытаний) отсеков на герметичность. До 1898 г испытывали соединения переборок отсеков под струей воды высокого давления, после 1898 г , отсеки проверялись путем заполнения водой. Т.е. все эти проблемы о которых пишет Андрей вскрылись еще при испытаниях и корпус не приняли бы в казну, и заставили бы завод устранять все недостатки. На одно качество постройки грешить нельзя.

Коллега Антарес, (специально для НАдмиральтейства) надо было испитывать наливанием, но не только внизу, а и отсеки поверх карапаса))- ведь он ниже даже проектной ВЛ. Еще лучше перед етим хорошо стукнуть пароход об пирс спутной волной какого то судна))) Вот тогда Ослябью не приняли бы (в казну)))

Анзар, я в этом не уверен., что отсеки не подвергались испытаниям по верх броневой и карапасной палубы.

К примеру адм. Макаров по факту таких испытаний на «Наварине» указал и рекомендовал Адмиралтейству , что необходимо довести водонепроницаемые переборки в оконечностях броненосца до верхней палубы. В итоге в силу разных причин этого так и не сделали, хотя изначально признали в этом необходимость.

Итог : в Цусиме произошло именно то , о чем предупреждал Макаров. «Наварин» получил дифферент на нос и в конце концов отстал от эскадры ночью и в одиночку был потоплен миноносцами.

Именно. Как испытывать корпуса кораблей ударными нагрузками — плохо себе представляю, это ж почти гарантированы повреждения еще не вошедшего в строй корабля. А именно при них плохое качество постройки и должно вскрываться — при обычных нагрузках «Ослябя» все же держался кучи хорошо, не даром до Цусимы доплыть смог. Но как пошел бой, т.е. неоднократные ударные нагрузки — так понеслась… Т.е. как корабль броненосец еще был достаточно качественно построен, но как боевой корабль — уже нет, ударные нагрузки ему были противопоказаны. Что прогресс))))) Так как незадолго до этого построили «Гангут», который тек и без ударных нагрузок, и его категорически запретили отсылать далеко от родных берегов, ибо понимали, что потонет.

Артур , но по описаниям работ по «Сисою» и «Нахимову» состояние их корпусов было еще хуже чем на «Ослябя». И тем не менее даже будучи подорванными минами, чтоб полностью затонуть потребовалось много часов.

Артур , но по описаниям работ по «Сисою» и «Нахимову» состояние их корпусов было еще хуже чем на «Ослябя» Во-первых — каким описаниям работ? Во-вторых — о плохом качестве постройки «Нахимова», который строился Балтийским заводом, я не встречал информации. Разве что о том, что после долгой службы у «Нахимова» уже был довольно сильно изношен корпус. В-третьих — «Сисоя» и «Нахимова» что, обстреливали так же, как и «Ослябя» с «Пересветом»? Конечно же нет. Плюс, ставить знак равенства между кораблями разных типов тоже не стоит. На «Сисое» могла быть лучше налажена борьба за живучесть, насколько я помню — там четко представляли себе происходящее и последствия повреждений, даже вопреки пожарам, бушевавшим в той же носовой части. На «Ослябя» же даже свидетельства находившихся в носовой части корабля смазаны и не четкие — все сводится к тому, что никто точно не мог оценить объем поступлений воды в носовую часть, а потом уже стало поздно, так как вода была уже в подбашенном отделении и захлестывала портики 47-мм пушек. из-за этой проблемы, в частности, и все срачи здесь и на топваре на тему того, насколько и какие отсеки были затоплены на «Ослябя» после первых попаданий в нос — по тому же «Сисою» картина, насколько я помню, имеется… Подробнее »

Да , вы , правы , по мере их службы износ их корпусов и состояние было хуже чем на «Ослябя» работы авторов вот пожалуйста: «Конец благодушному настроению положила трагедия 31 марта 1904 года, когда флагманский броненосец 1-й Тихоокеанской эскадры «Петропавловск», на борту которого находился С.О.Макаров, подорвался на японских минах у Порт-Артура. В руководстве Морского министерства стала очевидной необходимость и срочность снаряжения 2-й Тихоокеанской эскадры. Ускорился ремонт и «Сисоя Великого». На корабль установили дальномеры, прожекторы; существуют неподтвержденные пока архивными данными сведения о замене 47-мм орудий в каземате на верхней палубе четырьмя 75-мм орудий Канэ. Четыре пятиствольные, две одноствольные пушки Гочкиса и две 63,5-мм пушки Барановского были заменены на 47-мм, общее число которых достигло 16. На обеих мачтах броненосца установили дополнительные стеньги, выполнили ряд других работ. Тем не менее «Сисой Великий» явно отставал по степени готовности к походу от других кораблей эскадры. Тогда за дело энергично взялся вице-адмирол А.А.Бирилев, занимавший пост главного командира флота и портов и начальника обороны Балтийского моря и руководивший подготовкой эскадры к походу. Действовал он весьма своеобразно: сокращал перечни необходимых работ. Вот почему не сменили устаревшую артиллерию на «Наварине» и не отремонтировали проржавевшие переборки но «Сисое»… 11 марта 1904 года командир броненосца капитан 1 ранга М.В.Озеров подал А.А.Бирилеву… Подробнее »

По «Сисою» — увы, не знаю, где вы там увидели, что все прям вот очень плохо. Кроме упоминания о том, что планировалось заново определить остойчивость (после частичной модернизации — вполне естественное явление), ничего катастрофического не вижу. И в бою «Сисой» погиб не из-за плохой остойчивости, насколько я помню — он достаточно немало выгреб. Вообще, складывается впечатление, что его хоть и построили тяп-ляп, но все же крепенько. Да, переборки все же подтекали, да, были щели в бронепоясе, но ударные нагрузки он более или менее держал, иначе быстро отправился бы на дно вслед за «Ослябя». «Нахимов» — указываются непосредственно боевые повреждения после торпедного попадания. Причем описано все так, как будто корабль затонул очень быстро, хотя мы знаем, что это не так. При этом, по большому китайскому счету, с таким износом корпуса («Нахимов» действительно очень много в заграничных плаваниях провел) его опасно было отправлять в бой, но у нас никогда такие вещи никого не напрягали. Еще при Николае I была шкала боеспособности деревянных линейных кораблей — «боеспособен» начиналось с того момента, когда корабль не разваливается от собственной стрельбы. То же, вероятно, касалось и «Ослябя», но там броненосец — новодел, никому в голову не придет, что он от попаданий мощных фугасов может начать трещать.… Подробнее »

Так, я вам и пишу и пытаюсь до вас достучаться, что при том граде снарядов , который обрушился на броненосец , уже не было толком ни каких внутренних конструкций и переборок , как и палуб. Где есть гарантия , что японские фугасы в последующих попаданиях не сорвали с креплений карапас ?

Так, я вам и пишу и пытаюсь до вас достучаться, что при том граде снарядов , который обрушился на броненосец …по свидетельствам человека, который находился на другом корабле, и был занят другими обязанностями в ходе сражения. Еще раз: вы слишком избирательны в использовании источников. Коллега Андрей реконструировал повреждения носовой части согласно наиболее весомым свидетельствам, там нет никакого «каждые 15 секунд по снаряду», да еще и исключительно в носовую часть. уже не было толком ни каких внутренних конструкций и переборок , как и палуб «Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!». Нет, серьезно вы считаете, что Щербачев видел на расстоянии в несколько кабельтовых, через дырки в корпусе (посмотрите, какие дыры оставили японские фугасы на «Орле», к примеру), что внутренние конструкции разрушены? Это шо ж за мутант он был, что смог такое рассмотреть? Где есть гарантия , что японские фугасы в последующих попаданиях не сорвали с креплений карапас ? Во-первых, в статье как раз речь идет о том, что карапас потек еще после первых попаданий. В то время как он НЕ ДОЛЖЕН БЫЛ ТЕЧЬ при первых же ударных нагрузках на корпус. И не должны были переборки течь от этих же ударных нагрузок — а судя по возрастающему дифференту на нос, там не только… Подробнее »

Артур, но огонь по «Орлу» ни во что не идет с «Ослябя». Первичная задача Того лишить русскую эскадру управления. Выход из строя «Ослябя» и «Суворова» практически одновременно. Только после этого противник стал переносить огонь на другие более опасные цели и то уже не целым отрядом, а несколькими метелотами. «Орел» пошел вторым около 3 часов дня . Бой длился 25-30 минут , потом бег на юг. Возобновился около 16,40 . Т.е. 30 мин + 2 ч 20 мин по нему вели огонь 1 броненосец и 2 бр кр. , это не такая интенсивность огня как по «Ослябя». Такой массированной атаки «Орел» не испытал как флагман второго отряда ( 8 вымпелов). Так и Андрей пишет , что после первого 12″ попадания в носу по словам ст. офицера ни чего страшного не происходит. Но ни кто не указывает какие еще были другие попадания и их количество.. Озеров командир «Сисоя» говорит , что «Ослябя» подвернул вправо , чтоб быстрее встать в кильватер «Орлу», а это по времени и будет когда «Фудзи» открыл огонь. Т.е. получается Щербачев уже наблюдал эту пробоину от 12″ снаряда, а примерно в 2,05 когда «Орел» начал описывать поворот в кильватере, Щербачев наблюдает от 10-15 громадных пробоин. Щербачеву есть с чем… Подробнее »

И это тоже верно, потому что по «Орлу» в какой-то момент сосредоточился огонь броненосцев Того. Орел получил заведомо сильнее

Артур, но огонь по «Орлу» ни во что не идет с «Ослябя». Это потому что вы так решили? По «Орлу» по ходу боя отстреливались разные японские корабли, и число попаданий там весьма велико. У Сулиги указывается, что в него попало около 76 снарядов за весь бой. «Ослябя» погиб в начале боя, и чисто физически не мог получить такого количества повреждений, так как во время «Петли Того», к примеру, по нему отстреливались по очереди только ближайшие японские корабли. «Ослябя» был конечно приоритетен как 2-й флагман, но куда важнее был 1-й флагман, и как только японские корабли начинали до него дотягиваться — то переносили огонь с «Ослябя» на «Суворова». В целом, каждый «бородинец» выгреб больше, чем «Ослябя», которому за первый час боя обычно при взвешенном анализе, без явно экспрессивных «японцы засыпали его снарядами как из пулемета!», приписывается около 30-35 попаданий. «Орел» пошел вторым около 3 часов дня А до этого в него никто не стрелял, да? Так и Андрей пишет , что после первого 12″ попадания в носу по словам ст. офицера ни чего страшного не происходит При этом информация о повреждениях явно не полная. Нет никакой информации о том, есть ли поступление воды ниже карапаса. А потом вжух — и там… Подробнее »

По «Орлу» я не говорю , что не стреляли. Я говорю , что не было такого интенсивного и сосредоточенного обстрела.

В «Ослябя» за час 30-35 , Тогда в «Пересвет» в среднем в час 13 попаданий ( из 3-х часов боя).

Разница в 2,5 раза, если брать усредненное количество попаданий за 1 час боя..

Что легче устранить последствия 30 попаданий , или 13 . Или что будет более критичным

30 попаданий или 13,

Антарес:)))) Ну, Вы просто не желаете видеть того, что не вписывается в Вашу картину мира. Во 2-ой фазе Пересвет получил 33 попадания, время 11 зафиксировано. Все 11 попаданий пришлись на период с «около 16.40» до 17.08, то есть за полчаса. А это означает, что и большая часть попаданий, время которых нам неизвестно, также пришлись на эти полчаса. Попадания в Пересвет вовсе не были размазаны тонким слоем по всему времени боя.

Вы меня не совсем поняли , я говорю , что усредненная нагрузка на трюмно-пожарный дивизион «Пересвета» была ниже за 1 час боя , чем на «Ослябя». Получи эти 33 снаряда «Пересвет» за 1 час боя я бы вопросы не задавал. У Пересветовцев была легче возможность устранять повреждения.

Могу только еще раз повторить, что большую часть из них он получил даже не за час, а за полчаса боя, при том что повреждения по ватерлинии тяжелыми снарядами он получил быстрее «Осляби» совершенно наверняка.

Можно, потому как испытание струей воды — это одно, а деформации и «разбалтывание» конструкции из-за сотрясений при попаданиях вражеских снарядов, повреждения вентиляции, через которую, вероятно, и прошла вода — совсем другое, это никак не проверишь на испытаниях. Напомню, что вполне себе испытанный «Ретвизан» после подрыва на торпеде получил повреждения вентиляции, из-за которой та начала пропускать воду в соседние отсеки. Взрыв фугасного снаряда — это, конечно, не торпеда, но и «Ретвизан» был достаточно качественно построен. В отличие от «Ослябя», на чье дрянное качество постройки указывали еще на испытаниях, и иллюстрацией чего есть огромная строительная перегрузка.

Впрочем, я почему-то уверен, что с вами на эту тему спорить бесполезно, так как для вас все равно главная причина гибели кораблей — перегрузка углем. Странно, почему только «Пересвет» от нее не утоп…

«Странно, почему только «Пересвет» от нее не утоп…» Забыл написать. Вы сравните время за которое получил свои повреждения «Пересвет» и «Ослябя» ? 3 часа ( грубо говоря) «Пересвет» и 37 минут «Ослябя» ( от начала боя до выхода из строя) . У «Пересвета» повреждения размазаны по времени в три часа, у «Ослябя» в 40 минут.

Гениальность Рожественского.

Если нахально игнорировать тот факт, что Пересвет получил основную массу своих попаданий за те же 40 минут — то да. А наиболее тяжелые свои повреждения по корпусу Пересвет получил за меньший промежуток времени, чем Ослябя

Вы сравните время за которое получил свои повреждения «Пересвет» и «Ослябя» ? 3 часа ( грубо говоря) «Пересвет» и 37 минут «Ослябя» ( от начала боя до выхода из строя) . У «Пересвета» повреждения размазаны по времени в три часа, у «Ослябя» в 40 минут. И что? Вы же понимаете, что это как раз говорит в пользу того, что «Ослябя» плохо построен, так как ему для гибели потребовалось мало того что столько же повреждений, так еще и за меньший период времени? Гениальность Рожественского. Извините за грубость, но попытка взвалить ВСЮ вину на одного-единственного человека из-за каких-либо масштабных потрясений настолько скрепна и традиционна, что мне от нее уже хочется блевать и обильно материться. Это несусветная глупость — «назначить» за проколы кого-то одного конкретного. Кто виноват, что бух учет в конторе рухнул? Правильно, бухгалтер, а то что начальство в наперстки играет, скрывая доходы, да неправильно документы составляет — то такое, то мелочи, все равно виноват бухгалтер. Чиновники проворовались? Виноват президент. Бояре плохие? Виноват царь. Цусиму проиграли? Виноват Рожественский, все факты, которые говорят об обратном — ложь, все гипотезы, обвиняющие его — правдивы априори. За сим откланиваюсь, упрощайте сложное дальше, но без меня. Я уже достаточно взрослый мальчик, чтобы понять — если в… Подробнее »

Андрей привел схему повреждений «Пересвета» после боя в Желтом море. А теперь Артур мысленно добавьте еще штук 10 таких крупных пробоин в носу о которых говорил Щербачев. И вы поймете какие разрушения были у «Ослябя» в начале 3 часа дня. С такими повреждениями экипаж просто физически не мог справиться.

И вопрос почему «Ослябя» их получил, по какой причине он их нахватался?

Да примерно такие же. ПО моей оценке Ослябя получил от силы 40-45 попаданий, не более.

А что там было справляться? Основная масса повреждений — надводные, от среднекалиберных снарядов, они кораблю ничем не угрожали.

Возвращаясь к Щербачеву — он ВИДЕЛ повреждения, подводными они не были. Если он вообще видел именно попадания, а не иные повреждения

Артур здесь конкретно разбирается конкретная ситуация. Рожественский в тот момент был на эскадре БОГ и ЦАРЬ и делать из него невинную овечку не надо.

«И что? Вы же понимаете, что это как раз говорит в пользу того, что «Ослябя» плохо построен, так как ему для гибели потребовалось мало того что столько же повреждений, так еще и за меньший период времени?»

Нет Артур, это говорит о том что у экипажа «Пересвета» было время для устранения повреждений и заделки пробоин так как они были размазаны по времени в 3 часа. А «Ослябя» получил их в очень сжатые сроки и экипаж просто не успевал с ними физически справиться.

Артур здесь конкретно разбирается конкретная ситуация. Рожественский в тот момент был на эскадре БОГ и ЦАРЬ и делать из него невинную овечку не надо. А может разобрать другую конкретную ситуацию, например с адмиралом Макаровым который был на 1ТЭ «царь и бог»? Осуществил одну разведку — утопил миноносец, осуществил вторую разведку — второй миноносец. Корабли разоружал — боезапас крепости передал (а Витгефта почему-то критикуют). Штаб на «Петропавловске» разместил, когда «Ретвизан» и «Цесаревич» как-то поновее и лучше. И наконец, броненосец Макарова — «Петропавловск» утоп, а «Победа» — уцелела. В результате получаем, что Макаров тот еще самотоп. Взять Иессена? — таким же окажется («Богатырь» на камни, «Рюрик» бросил). Кстати, если Рожественский царь и бог, то почему он своей божественной сущностью не дал эскадре нормальные снаряды? Нет Артур, это говорит о том что у экипажа «Пересвета» было время для устранения повреждений и заделки пробоин так как они были размазаны по времени в 3 часа. А «Ослябя» получил их в очень сжатые сроки и экипаж просто не успевал с ними физически справиться. а теперь читаем статью Соответственно, мы видим, что «Пересвет» в Желтом море, как и «Ослябя» в Цусиме, оказался под концентрированным огнем японской эскадры в первые 30-40 минут боя. Вот только в силу каких-то… Подробнее »

Сеж концентрация огня на «Пересвете» по сравнению с «Ослябя» это курам на смех , если сравнивать. И где вы видели что «Пересвет » стоял с застопориенными машинами в бою 28 июля 1904 г под огнем противника? Вы прикиньте вес бортового залпа всего отряда Камимуры плюс 4 корабля из 1 отряда Того на начальный момент сражения по «Ослябя» , и вес бортового залпа по «Пересвету» в среднем половины из отряда Того. К примеру «Асама» и «Ивате» открыли огонь по «Ослябя» даже не начав поворота, через голову всего отряда. Ни один русский боевой корабль не подвергался такому массированному расстрелу за всю войну.

Поэтому «Пересвет» и выжил , что повреждения получил растянутые по времени и экипаж успевал принять необходимые меры для обеспечения живучести корабля.

По остальным вашим тезисам вашего комментария Сеж отвечу чуть позже.

Согласен. В то время, как по Пересвету стреляли броненосцы Х.Того, по Ослябе в основном — БРКР, только Сискисима стрелял постоянно.

Андрей но в башнях ГК крейсеров у японцев хранился БК, который давал им возможность вести максимально быстрый огонь в первые 30 минут сражения, потом темп стрельбы падал в два раза.. И выход из строя «Ослябя» то же самое время.Японцы по максимуму использовали технические возможности своих кораблей.

И все таки я не исключаю, что в эту первую пробоину ( не по счету , а по калибру от снаряда) от 12 » снаряда , смог угодить другой фугасный снаряд.

Костенко приводит размеры пробоин на «Орле» от размеров калибров снарядов.

от 12-дюймового снаряда — 8X8 футов, от 8-дюймового снаряда — 5X6 футов, от 6-дюймового 3X3 фута.

8х8 это 2,44 м *2,44м , так это фактически от палубы до палубы получается. А если именно этот взрыв и нарушил сами палубы?

И в такую дырищу в дальнейшем все что угодно может попасть при таком плотном обстреле, вот вам и разрушение внутренних конструкций и палуб.

Может это и покажется вам смешным , но у меня в ванной комнате одна из пяти стен 2,2м (L) на 3,1 (H). Над окном до 40 см. Так вот выкинув эти 40 см над окном я примерно представляю эту пробоину по размерам, легковой автомобиль может въехать.

Да ладно! В башнях БРКР хранились 124 снаряда, а, скажем, в бою при Ульсане БРКР выпустили всего лишь вдвое больше (грубо).

А почему на Пересвете на нарушило попадание 2 таких снарядов? Кстати, по отношению ко второй пробоине Черкасов тоже употребил что-то типа «повозка с лошадьми пройдет».

Перегрузка это одна из причин, как строительная, так углем и другими материалами. Но еще и феноменальное перестроение Рожественского. «Ослябя» высокобортная неподвижная мишень. Этим противник и воспользовался. Того не идиот.

Глубоко сомневаюсь, что окажись в такой ситуации «Пересвет» или «Победа» броненосцы эти выжили бы.

Здесь на судьбе «Ослябя» именно в большей степени сказалось именно застопоренный ход . Ведь Щербачев пишет , что в момент поворота «Орла» в право, нос «Ослябя» представлял решето ( от 10-15 громадных пробоин) это по времени примерно 2,05. «Ослябя» понадобилось 17 минут , чтоб набрать ход от 0 до 9 узлов.Не исключено, что сквозь них уже проникали снаряды во внутрь корпуса и уже там рвали в клочья внутренние конструкции. Т.е. и там все было все порвано в клочья.

Грибовский пишет , что средний процент попаданий был у японцев 3,2 %. Тогда можно предположить, что до 2,05 ч это процент был не менее 5 — 6 . Вот вам и решето в носу.

Излишняя перегрузка как строительная, так и углем и остальными материалами уже влияло на величину критического крена и расположения надводных пробоин относительно воды по высоте и возможность их ухода в воду при циркуляции, что и произошло при выходе из колонны броненосца.

Глубоко сомневаюсь, что окажись в такой ситуации «Пересвет» или «Победа» броненосцы эти выжили бы. Еще раз, для тех, кто в танке: «Пересвет» имел эксплуатационную нагрузку не меньше, а скорее всего больше, чем у «Ослябя», и получил примерно такие же повреждения в бою. При этом он пошел дальше и смог вернуться в Порт-Артур. Т.е. исходные условия были практически одинаковые — но «Ослябя» повел себя совершенно иначе. Беда в том, что «Ослябя» нельзя было вообще использовать в качестве боевого корабля. Плохое качество постройки в купе с огромной строительной перегрузкой приводило к тому, что для адекватной осадки, т.е. полной нагрузки на проектном уровне, пришлось бы сильно сокращать запасы угля и дальность плавания. В этом случае любые повреждения приводили к тому, что «Ослябя» не смог бы дойти до Владивостока. Его нагрузили чуть выше нормальной нагрузки — он утонул. Если бы его загрузили только до уровня проектного полного водоизмещения — он бы после повреждений дневного боя встал бы без угля чуть севернее «Цусимы» («Пересвет» после повреждений, помнится, вообще почти пустой пришел в Порт-Артур, а это от места боя ближе, чем от Цусимы до Владивостока), и даже не пытайтесь тянуть сову на глобус, что ему бы хватило 600-700 тонн угля на бой и дорогу до Владика.… Подробнее »

++++++++

Интересно!

Народ!

Кто в теме — просветите почему Ослябя был так хреново (и так долго) построен.

Я слышал, что его начинали строить, потом бросили, а потом продолжили.

Правда или нет?

И вообще я сам процесс не понимаю. Верфь — это же всего-лишь сборочный цех.

Ну вот есть чертёж. Соединяешь все эти швеллеры в правильном порядке,

и машина поедет (корабль поплывёт). Что там испортить-то можно?

К объяснению коллеги arturpraetorа добавлю, что достаточно сравнить раннесоветские «Жигули» (у моего деда машина через 15 лет была как новенькая, да и цена в Советском Союзе, на них «с рук» была совершенно одинаковой, что для новой, что для машины с солидным пробегом, убить ее было практически невозможно) и те, что выпускались в конце 90-х (кузов у тех сгнивал года за три).

Я не люблю такие сравнения. Они ничего не разъясняют.

Понятно, что с Ослябей было не всё в порядке. Но мы-то разбираемся в том, что именно дало такую разницу.

Кто в теме — просветите почему Ослябя был так хреново (и так долго) построен. Добро пожаловать на целиком казенное Новое Адмиралтейство. Отвратительная организация труда, сложности с финансированием (минимальный оборотный капитал, т.е. вместо того, чтобы заказать что-то заранее, надо ждать, пока выделят на это деньги из казны, а казна всегда неохотно выделяет эти деньги, даже если они есть, а уж если какое-то изменение в конструкции или финансировании — все, хана), чудовищная для судостроительного предприятия текучка кадров вкупе с низким уровнем их профессиональных навыков (для экономии средств в качестве рабочих использовали сезонников, которые во время посева и покоса уходили работать на ближайшие поля, и не факт что потом возвращались на завод). Все вместе давало очень плохой результат — до реорганизации после РЯВ Новое Адмиралтейство было главным бракоделом кораблей в России. Можно вспомнить броненосец «Гангут», построенный там же, чье качество постройки оценивается между плохим и отвратительным. На полуказенном Балтийском заводе, который управлялся как частное предприятие, текучка кадров была гораздо меньше, рабочие имели более высокий уровень квалификации, лучше организовывалась работа верфи, плюс наличный оборотный капитал превосходил казенную верфь, что позволяло вовремя оформлять заказы у подрядчиков, что сокращало время строительства кораблей. И вообще я сам процесс не понимаю. Верфь — это же всего-лишь сборочный цех.… Подробнее »

Странно что нет вычислений. Все таки вопросы остойчивости подняли.

Просто в качестве размышлизма замечу, что дифферент «по клюзы» для «Осляби», который с полубаком, примерно соответствует дифференту «по верхнюю палубу» для «Ретвизана», у которого полубака нет.