Дополнение к части V «Балтийский флот в первой мировой — на пороге перемен»: Авиаматка торпедоносной авиации «Погоныш».

Вот разжился я еще одним авианесущим кораблем под катамараны – торпедоносцы Григоровича. Вообщем сплагиатил идею, если что – вы меня тут сами уговаривали: https://alternathistory.ru/dopolnenie-k-chasti-v-gidroaviatransport-dlya-eskadry-dvina. К тому же мне эти аэропланы пригодятся в Моонзунде. Правда, я использовал только саму идею, остальное моё, так что вроде сильно бить не будете. По традиции много……, но вы поняли.

К использованию торпедного вооружения в авиации в России, как и во многих других странах, пришли самостоятельно. Но у нашей страны было одно неоспоримое преимущество: у нас был аппарат, который мог доставить боеприпас к кораблю противника и произвести сброс – у России был «Илья Муромец». Но как всегда, в реализацию хорошей задумки вмешалась безалаберность.

К началу первой мировой войны императорский флот уже имел на вооружении один самолет такого типа в гидроварианте. Мало того, в Либаве в начале августа планировали произвести установку держателей под установку 381-мм торпеды Whitehead обр. 1898 г. тип «Л». Но 21 июля 1914 г., находясь в бухте Карал на острове Эзель, единственный «Муромец» стал жертвой неразберихи первых дней войны.

На постах наблюдения не смогли верно опознать дивизион «Соколов» и, приняв его за германские эсминцы, которые мчатся захватывать новейший аппарат, не смогли поднять в воздух гидроплан и на всякий случай его сожгли.

Гидросамолет «Илья Муромец»

Новые «Муромцы» моряки получить не смогли, поскольку все они уходили на вооружение ЭВК, хотя до войны планировали приобрести до 13 таких машин и про идею торпедоносца «забыли» на целый год.

Вспомнили идею только ближе к концу 1915 года, когда англичане, подвесив 14-дюймовую торпеду весом 367 кг под доработанный серийно выпускавшийся гидросамолёт-бомбардировщик Short S.184, умудрились 12 августа 1915 г. у Галлиополи потопить турецкий пароход. Через 5 дней они то же самое проделали с еще двумя транспортами.

Идея снова заинтересовала руководство МГШ, да так, что кушать не могли. Но вот беда – самый распространённый самолет российской морской авиации М-5 кроме самого себя мог поднять разве что пулемет и мелкие бомбы. Другими вариантами получения машин подобного класса были:

- закупить британских Short;

- постараться заказать модернизированные «Муромцы»;

- построить новый самолет.

По первому варианту все оказалось просто: британцы ответили «самим мало», и на этом все окончилось. Заказать на РБВЗ доработанный «Илья Муромец» было возможно, но предприятие было уже загружено заказами и поставки ожидались не раньше конца 1916 года. Оставался вариант с постройкой нового самолета, тем более у морского ведомства был «придворный» авиаконструктор Дмитрий Павлович Григорович.

На заседании МГШ в марте 1916 года было достигнуто соглашение о постройке специального самолета-торпедоносца, который в дальнейшем получил обозначение ГАСН (Гидро-Аэроплан Специального Назначения), но руководству морского ведомства было дано понять, что под их техническое задание (грузоподъемность в 500 кг, продолжительность полета 7 часов при скорости не менее 130 км) самолет будет готов через год и то в случае получения достаточно мощных и надежных двигателей, ну а получить полностью боеспособные самолеты возможно только к лету 1917. Адмиралы совсем уже скисли от таких перспектив, но им поступило встречное предложение: кроме разработки нового самолета можно построить самолет, способный применить торпедное вооружение, на базе новой на тот момент лодки М-9, но характеристики будут несколько меньше заявленных. Первый самолет завод Щетинина обязался представить уже в мае этого же года.

В мае не получилось, но в июне работы были закончены. Новый самолет сбоку мало чем отличался от привычных уже «девяток», но спереди и сверху это был совсем другой компот. Григорович пошел по пути минимального сопротивления, объединив два фюзеляжа М-9 2,5-метровым центропланом, стабилизатор также стал общим. Получившийся таким образом катамаран при весе пустого самолета в 1800 кг вместо 1160 кг был в два раза более мощным и теоретически мог поднять в два раза больший полезный груз.

Морской разведчик-торпедоносец МРТ-9-2

Но на деле все оказалось не так просто. Да, дальность повысилась до 500 км, что понравилось флоту, при том что экипаж теперь составлял 4 человека, притом в каждой кабине было дублированное управление, что было полезно при длительных разведывательных полетах. Как разведчик самолет устраивал, но вот как торпедоносец…..

Даже с облегченной до 390 кг на заводе «Новый Лесснер» 381-мм торпедой обр. 1898 года самолет мог подняться в воздух только при сокращённом до 2 человек экипаже и 50% запасе топлива, но в таком случае дальность полета снижалась до 200-250 км. Различные ухищрения с силовой установкой мало что дали. Зато испытательный сброс торпеды в корабль-цель в присутствии ЕИВ в конце июля произвел впечатление, и было высочайше предписано принять машину на вооружение с предварительным заказом на 8 самолетов.

Оставалось придумать, как более эффективно использовать свалившееся на голову чудо-оружие, а проблем было достаточно.

Во первых, недостаточный радиус действия с торпедой требовал оборудовать передовые базы для самолетов ближе к коммуникациям противника. Против линейных кораблей эти торпеды посчитали недостаточно мощными, а крейсера и эсминцы имели много шансов за счет маневренности уйти от одиночного боеприпаса, поэтому приоритетными целями считались транспортные суда противника.

Во вторых, доставка самолетов существующими авиатранспортами также была геморройным занятием. МРТ-9-2 (такое название самолет получил в документах) имел размах крыла в 19 метров, и подъем его на корабль был трудоёмким занятием, тем более для этого требовалось усилить центроплан, к которому крепился бы крюк крана (взлетный вес с торпедой достигал 3,5 тонн) – а это лишний вес, который был нежелательным. Правда, на Черном море, куда отправились 4 машины, их поднимали на транспорты, но после серьезных повреждений во время такой операции на «Румынии» самолеты действовали только с береговых баз.

В итоге пришли к выводу, что неплохо было бы создать специальный носитель для этого аэроплана. Сказано – сделано, и в августе были начаты поиски подходящей «заготовки». Собственно, требования были минимальны: низкий борт, чтобы была возможность гидросамолеты не поднимать, а просто затаскивать на палубу для транспортировки и обслуживания. Не обсуждалось даже требование о способности самостоятельно передвигаться – по сути искали просто баржу и нашли….

С 1909 г. в Гельсингфорсе находился блокшив № 2, который использовался как плавучий склад мин заграждения. В юности это плавсредство называлось «Смерч» и несло службу в качестве броненосца береговой обороны. Именно этот раритет попался на глаза молодому корабельному инженеру Ф.О. Романяку, на которого возложили заботы по подготовке авиаматки. Состояние корпуса, несмотря на 53-летний возраст, оказалось хорошее, и в сентябре 1916 года работы по переоборудованию бывшей броненосной лодки начались.

Первоначально планировали ограничиться минимальными доработками, в частности установить слип в кормовой части для подъема и спуска на воду летающих лодок, а на верхней палубе проложить рельсовые пути для передвижения самолетов на специальной тележке во время обслуживания: это было крайне желательно, поскольку подвеска торпеды на плаву была практически невыполнимой задачей. В район патрулирования бывший блокшив предлагали таскать за судами обеспечения, но вскоре оказалось, что можно вполне обеспечить ход «старику». Конечно, паровые машины уже давно вынули, но сохранились два заклепанных валопровода, которые вполне можно было соединить с подходящим ДВС, тем более такая возможность появилась уже через месяц, когда благодаря покупке в США нескольких новых двигателей для подводных лодок освободились два 260-сильных дизеля, которые ранее стояли на КЛ типа «Шквал» Амурской дивизии Сибирской флотилии.

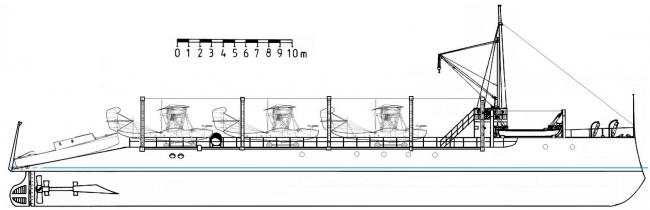

После установки двигателей, обустройства ходовой рубки на месте бывшей носовой башни и наращивания фальшборта на баке для улучшения мореходности 29 октября авиаматка торпедной авиации, которая получила название «Погоныш» в честь небольшой скрытной птицы, обитающей в прибрежных зарослях водоёмов со стоячей либо медленно текущей водой, вышла на ходовые испытания. Как ни странно, но с 520 л.с. за счет удачного подбора винтов и снятия вооружения и бронирования (водоизмещение вместо 1500 тонн составило только 1100) старая лодка выдала 10 узлов – выше, чем во времена свой молодости (гидроавиатранспорт «Орлица» был не намного быстрее), а дальность по топливу составила больше 1500 миль.

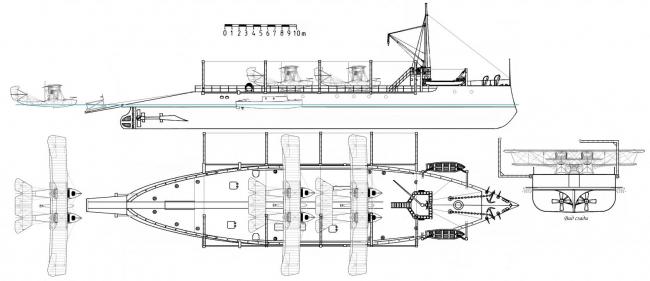

Авиатранспорт торпедоносной авиации «Погоныш» в начале 1917 года, аппарель опущена.

Но поскольку навигация закончилась, на новый транспорт начали вносить многочисленные усовершенствования.

Для начала подъемную тележку после спуска аэроплана, чтобы она не мешала другим, загоняли в специальный отсек, в который вел люк в наклонной стенке слипа.

На самом слипе установили опускающуюся гидроприводом аппарель, которая позволяла своим ходом загонять на тележку самолеты, где они фиксировались замком, а в дальнейшем затягивались на борт электролебедкой (для этого установили 90-сильный бензиновый двигатель «Лесснер» с генератором).

Еще одно новшество полностью соответствовало названию корабля. По бортам установили по 5 Г-образных балок, соединённых тросом, которые поднимались и опускались с помощью электропривода. В раскрытом положении они образовывали каркас, на который накидывалась маскировочная сеть, практически полностью скрывавшая корабль, когда он находился у берега, что снижало заметность как с воды, так и с воздуха. В закрытом они обеспечивали дополнительную фиксацию самолетов при транспортировке.

Кроме того, испытания показали, что летающие катамараны недостаточно маневренны на воде, чтобы точно подойти к слипу для дальнейшей установки на подъемную тележку. Требовалось собственное буксирное судно, которое нашли достаточно быстро, заказав американской фирме «Муллинз и К», которая уже строила бронекатера типа Н для военного ведомства, небольшой буксирный катер. Поскольку кораблик не требовал бронирования и дополнительного оборудования, заказ был выполнен очень быстро и уже через 2 месяца авиаматка торпедоносной авиации «Погоныш» обзавелась собственным моторным плавсредством, которое получило веселое название «Пастушок». Надо сказать, что катер оказался очень удачным и использовался не только как буксирный, но и как катер-разведчик, благо с помощью своего 97-сильного бензинового двигателя 5,5-тонная посудина могла идти со скоростью до 15 уз, а небольшие размеры затрудняли обнаружение. Во время переходов «Пастушок» крепили на слипе, куда затаскивали с помощью той же лебедки, что и самолеты.

Авиатранспорт торпедоносной авиации «Погоныш» в начале 1917 года в транспортном положении.

На месте бывшего котельного отделения и кормовой башни организовали достаточно большие жилые помещения для 60 членов экипажа и авиагруппы, за что «Погоныш» не иначе как дачей на флоте не называли. Вооружение изначально отсутствовало, и только в феврале по бортам от ходовой рубки установили 2 75-мм пушки; запас торпед для самолетов составлял 6 штук.

Революционные события в России мало повлияли на жизнь корабля, который включили в состав отряда гидроавиатранспортов Балтийского флота вместе с «Двиной» и «Орлицей», но фактически вместе с приданными ему 2 устаревшими миноносцами «Циклон» он нес боевую службу на подступах к Рижскому заливу, укрываясь в небольших бухточках.

Звездный час у «Погоныша» наступил во время прорыва немцев через Моонзунд.

Первый вылет на разведку 12 октября пары самолетов к острову Сааремаа оказался неудачным: над островом их перехватили германские аэропланы, в результате боя один из МРТ был сбит. Только 17 числа из Питера перелетел 4-й и последний самолет этого типа, который был на Балтике, и 19 октября состоялся более успешный боевой вылет звена из 3 катамаранов уже с торпедами на борту. Прикрывала действия тяжелых машин пара истребителей М-11 с «Двины». Несмотря на атаки немецкой авиации, удалось двумя торпедными попаданиями потопить транспорт «Ортенау», который перевозил батальон пехоты 8 армии для десанта на остров Даго: в результате погибло 124 человека и немцы смогли взять остров только 24 числа. Но и на базу вернулся только один самолет: один был сбит, второй сел по техническим причинам на воду и был уничтожен экипажем.

После возвращения в Кронштадт «Погоныш», который лишился авиагруппы, а новые самолеты ГАСН были слишком велики для него и действовали с баз, использовался как портовое судно. А в 1921 году после снятия дизелей, которые вернули на Амур, снова стал выполнять обязанности блокшива и был окончательно списан только в 1950 году.