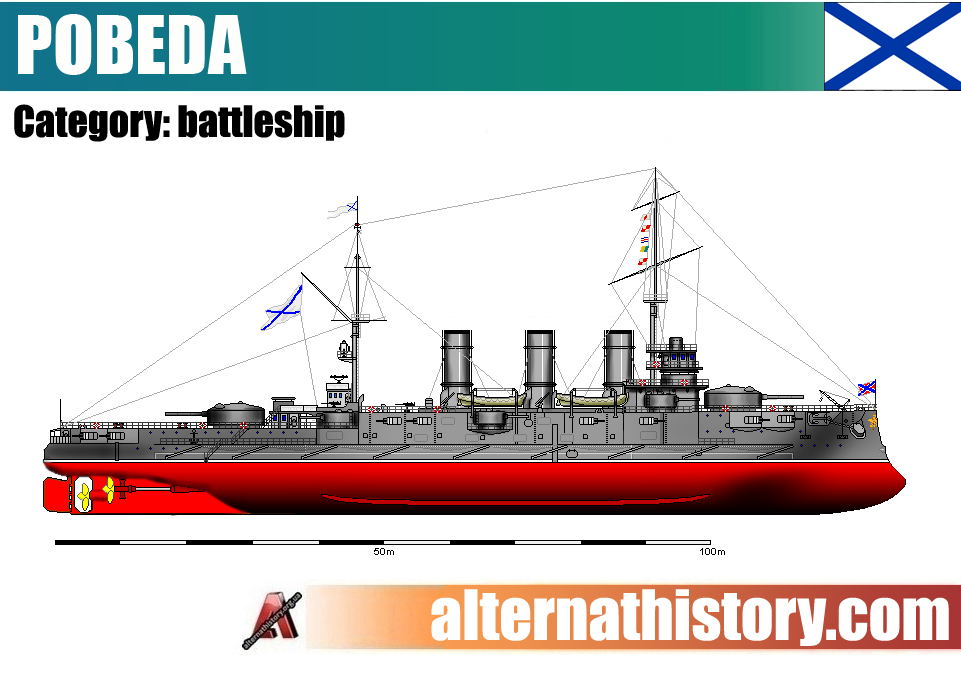

Альтернативный броненосец типа Победа. Россия

После публикации великолепного рассказа «На «Победе» в Цусиме», я, естественно, ни как не мог пройти мимо броненосца, описанного в нём. И вот, постарался его изобразить по тому описанию, которое оставил коллега Андрей в своём рассказе. Не знаю, как уважаемый коллега представлял этот корабль, но лично я представил его именно так.

Историю корабля и его характеристики взял в рассказе уважаемого коллеги. Ну а о его боевой службе вы прочтёте в упомянутом выше рассказе.

Эта история началась с большого несчастия, постигшего Балтийский завод в 1896 году, когда деревянный эллинг этого почтенного предприятия охватил сильнейший пожар. К счастью, никто не погиб, но ущерб был настолько велик, что спуск на воду броненосца «Пересвет», строящегося аккурат в этом эллинге, пришлось отложить почти на год.

А в скором времени Морское ведомство столкнулось с необходимостью срочно усиливать флот на Дальнем Востоке, потому что Япония всерьез озаботилась созданием современных военно-морских сил. Сыны Ямато заказывали в Англии суперсовременные эскадренные броненосцы, водоизмещение которых доходило уже до 15 000 т – ничего подобного в русском флоте не ходило. Как обычно в таких случаях, сразу же выяснилось, что отвечать нам в общем-то и нечем – интересная концепция «броненосцев-крейсеров», предназначенных для рейдерства в океане против коммуникаций Англии и удержания господства на Балтике супротив тевтонских броненосцев, здесь совершенно не прокатывала. «Пересвет» и «Ослябя», чьи боевые качества ненамного превосходили таковые у британских броненосцев второго класса, никак не годились для вразумления полноценных «перворанговых» японских броненосцев, а другого проекта у Морского ведомства не оказалось. Точнее, проект был – «Князь Потемкин Таврический», но он не слишком подходил на роль броненосца, способного к длительным заграничным вояжам, а кроме того его 16-узловая скорость не считалась достаточной для Балтики и Дальнего Востока. Посему отечественное броненосцестроение оказалось на распутье и, в полном соответствии с любой сказкой, на перекрестке трех дорог.

Одна дорога заключалась в том, чтобы на основе «Пересвета» создать полноценный перворанговый броненосец с 305-мм пушками, и это дело поручили Балтийскому заводу. По второму пути пошел очень кстати замаячивший на горизонте пройдоха Крамп, предложивший построить броненосец русскому флоту по самой сходной цене – ему выдали чертежи «Пересвета» и «Потемкина», но проектировать корабль он должен был сам. И, наконец, третьим путем двинулся французский инженер Амабль Лагань, которому не иначе как по попущению генерал-адмирала попала в руки «Программа для проектирования»: ничем иным столь быстрое рождение проекта французского броненосца для русского флота объяснить было нельзя.

Как бы то ни было, в июне 1898 года великий князь Александр Александрович ожидаемо предпочел французский проект, причем еще до того, как у МТК появилась возможность хотя бы сопоставить его с прочими. Разумеется, Крампу от этого было ни холодно, ни жарко, от него требовать броненосец по типу французского никто н собирался. А вот заложить новый корабль по типу Лаганя на стапеле, который вот-вот должен был освободить задержавшийся из за пожара на год «Пересвет» – очень даже можно, поэтому на «улучшенный «Пересвет»» Балтийского завода был положен… то бишь сам проект был положен в архив.

Однако так вот запросто строить броненосец по французским чертежам не было никакой возможности – уже хотя бы потому, что никаких проектов Лагань не представил. Что и не удивительно: те времена, когда французы способны были разработать полный комплект чертежей еще до закладки, давно канули в лету. Оборотистый господин Лагань вовсе не желал содержать в своем штате «излишнее» количество инженеров, его вполне устраивало и то, чтобы чертежи появлялись в нужное время, не тормозя постройки корабля. С точки зрения коммерции Амабль Лагань был прав на все 100%, но вот с точки зрения скорейшей закладки броненосца французского типа на русской верфи – не так, чтобы очень.

Отсутствие чертежей повлекло за собой всплеск недовольства отечественных специалистов – так, например, начальник Балтийского завода С.К. Ратник утверждал, что «Цесаревич» (так должен был называться броненосец Лаганя) ни за что не разовьет 18 узлов, которые требовались от броненосцев «новой волны», потому что его машины слишком слабы для этого. Были и иные претензии, а поскольку Лагань не мог предоставить комплекты документации, подтверждающие его способность упихнуть 18-узловый восьмибашенный (2×305-мм и 6×152-мм) броненосец в 12 900 т, то «французский» броненосец, предназначенный к закладке Балтийским заводом, постепенно начал приобретать значительные отличия от проекта «Цесаревича». Так что, хотя визуально корабли оказались весьма похожи, но внутренних различий было предостаточно.

«Балтийского француза» удлинили на 3,6 м с тем, чтобы установить не 20, а 25 котлов Бельвиля, хотя и несколько меньшей мощности – номинальная мощность двух паровых машин должна была составить 17 000 л.с. и гарантированно обеспечить скорость в 18 узлов без форсированного дутья. Чтобы компенсировать возросшие размеры, уменьшили толщины бронепоясов. В сущности, «Балтийский француз» получил пускай и несколько более слабую, но при этом более простую защиту.

У «Цесаревича» все было запутано: его нижний пояс имел высоту 2 м, и весь борт прикрывался 29 бронеплитами (длиной 4,2 м), из которых 14 центральных (с 9 по 22) имели толщиной 250 мм, 8-ая и 23-я – 230 мм, 7-я и 24-я – 210 мм, 6-я и 25-я – 190 мм, а далее в нос шли 180-мм плиты, и в корму – 170 мм. Верхний пояс ничем не отличался от нижнего, кроме меньшей толщины – 203 мм, 185 мм, 170 мм и т.д., ну и не имел скосов в нижней части образовывавших его бронеплит.

У его российского «коллеги» в связи с большей длиной оказалось на 1 плиту больше, потому что и сам корабль был длиннее, но толщина бронелистов была меньше – 21 плита по центру корабля толщиной 203 мм, на последней трети длины имели скос до 145 мм, а остальные плиты в нос и корму имели одинаковую толщину 152 мм, укорачиваясь книзу до 127 мм. Но зато высотой сей пояс превосходил французский на 30 см… а все почему?

Дело в том, что согласно французскому проекту двухметровый главный бронепояс должен был возвышаться над морем всего на 50 см – и это если корабль находится в нормальном водоизмещении, т.е. с неполными запасами угля. Но для корабля отечественной постройки эти полметра выглядели слишком мелко. С.К. Ратник отмечал, что:

«Какой бы мы ни брались строить корабль, в итоге он всегда будет перегружен, так что у русского «Цесаревича», того и гляди, бронепояс совсем уйдет под воду, а потому стоит сделать его выше французского»

Предложение было принято. Удивительное дело – все признавали факт перегрузки боевых кораблей отечественной постройки, но никто не захотел пойти на столь очевидное и напрашивающееся решение, как увеличение запаса водоизмещения при проектировании! Нет, это оказалось уже слишком и чересчур – а вот увеличить высоту главного пояса, чтоб под воду не уходил от перегрузки, так это пожалуйста… Тем не менее, желаемый результат был достигнут – если при проектном нормальном водоизмещении в 13 516 т главный бронепояс должен был возвышаться над водой на 80 см, то, с учетом перегрузки почти в 820 т, осадка увеличилась на 39 см – и 41 см 203-мм брони продолжали торчать над водой, не уходя в оную даже при полном запасе угля.

Верхний пояс имел высоты всего-то полтора метра – над 203-мм бронеплитами его толщина составляла 152 мм, а над 152-мм – 102 мм. Броневых палуб было две – одна карапасная, толщиной 38 мм примыкала к нижнему краю бронепояса. Вторая палуба той же толщины опиралась на верхние края бронеплит – это опять же было уменьшение, поскольку «Цесаревич» располагал здесь 51-мм броней. Вертикальная броня 305-мм башен также не избежала сокращения – только 229 мм против 250 на «французе». Зато подачные трубы защитили лучше – если у «Цесаревича» их длина доходила только до верхней бронепалубы, то у его балтийского собрата продолжалась и далее, до самой карапасной, хотя там толщина защиты составляла всего 102 мм (и 75 мм у башен 152-мм орудий).

Подобная защита корабля являлась вполне прогрессивной – аккурат по всей ватерлинии броненосец представлял собой бронекоробку высотой 3,8 м (на полтора метра погруженную в воду), низ и верх которой прикрывались 38-мм «крышками». Кроме того, от скосов вниз шли еще 38-мм противоминные переборки, так что даже получив удар под бронепояс, корабль должен был сохранять плавучесть – распространение воды было самым существенным образом ограничено. Несмотря на отсутствие ультимативно-толстой брони, потопить подобный броненосец было чрезвычайно сложно хоть фугасными, а хоть и бронебойными снарядами…

Кое-кто заявлял, что башенная защита тяжелой и средней артиллерии – это прекрасно, но не мешало бы защитить броней и противоминные калибры, хотя бы только батареи 75-мм орудий. Эта идея была рассмотрена пристально, но от нее отказались – слишком много веса для того требовалось, а он и так уже был истрачен на более мощные котлы. Теперь, для защиты 75-мм пушек потребовалось бы снижать толщину главного бронепояса даже не до 178, а, скорее, до 152 мм и на это, конечно же, никто не пошел.

Вот так и получился свой, весьма своеобразный тип эскадренного броненосца, по образцу французского «Цесаревича», но отнюдь не копия его – первый такой корабль, «Победа», был начат строительством всего на месяц позже «Цесаревича», а в дальнейшем Российская империя построила еще 5 кораблей этого типа на собственных верфях. Но «Победа» умудрился встать в строй даже слегка ранее «француза», посрамив иностранных корабелов, на испытаниях же показал следующие характеристики:

Нормальное водоизмещение – 14 335,92 т

Номинальная мощность – при плановой в 17 000 лошадок на испытаниях «балтийский француз» показал 17 575 л.с. К сожалению, контрактная скорость при этом все равно достигнута не была, из-за перегрузки корабль развил только 17,97 уз. Что же до форсированного дутья, то тут «Победа» продемонстрировал весьма солидные 18.54 уз, став тем самым наиболее быстроходным из всех броненосцев новой формации. Интересно, что и после перехода на Дальний Восток броненосец уверенно держал 16 узлов, не прибегая к форсировке.

Вооружение стало стандартным для русских броненосцев и включало в себя 4×305-мм орудий, 12×152-мм, 20×75-мм и столько же 47-мм орудий, равно как и 4×381-мм торпедных аппарата.

Бронирование – нижний пояс 203/145 мм и 152/127 мм в оконечностях, верхний – 152 мм и 102-мм в оконечностях, палуба 38 + 38 см, рубка 229 мм, 305-мм башни – 229 мм, 152-мм башни – 152 мм, подачные трубы у первых 229 мм до верхней бронепаубы и 102 мм до нижней, у шестидюймовых – соответственно 152 мм и 75 мм.

Точного чертежа «Победа», увы, не сохранилось, но он был в значительной мере подобен «Князю Суворову» и «Славе», построенным также на Балтийском заводе.

Предвоенные будни корабля вовсе не изобиловали чем-то необычным – будучи введен в состав Балтийского флота, «Победа» некоторое время посвятил флотским упражнениям, включая полный курс артиллерийской подготовки, а затем, вместе с готовым наконец «Цесаревичем» и крейсером «Баян» пошли уже в Порт-Артур. По дороге изрядно похулиганили – по настоянию командира «Победы» продолжили артиллерийские стрельбы, когда один из кораблей тянул за собой щит, а другие стреляли по нему пулями и несколько раз устраивали даже калиберные стрельбы. В Артур прибыли, уже когда остальные корабли эскадры стояли в вооруженном резерве, но новоприбывших сия участь миновала – экипажи на них считались малоподготовленными и от этого решено было их в резерв не вводить, а занять обучением, но вскоре грянула война…