107-мм пушка М-60: орудие для несостоявшегося будущего Красной Армии. Часть 6-bis, разрывная

Продолжение цикла статей из жж Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

Прежде чем перейти к рассмотрению основной темы этой «серии», ненамного вернёмся к предыдущей, про бронебойный снаряд Б-420 и иже с ним. В ней важную роль играл показатель пробивной способности в виде отношения кинетической энергии к площади поперечного сечения калиберного бронебойного снаряда по его центрующему утолщению. Казалось бы всё просто: половину от «эм на вэ в квадрате» делим на «пи на эр в квадрате». Где «эр» – радиус того самого поперечного сечения, половина калибра по отечественному его определению по полям нарезов.

Теперь автору впору идти в Каноссу и посыпать голову пеплом: изрядно замотавшись на основной работе, он поделил кинетическую энергию на «пи на калибр в квадрате» вместо «пи на полкалибра в квадрате». В результате численные значения показателя оказались ровно в четыре раза меньше, чем отношение кинетической энергии к площади поперечного сечения калиберного бронебойного снаряда по его центрующему утолщению. Калибр – это два радиуса такого сечения, а дальше тривиальная школьная алгебра. Однако, поскольку занижение в четыре раза показателя пробиваемости имело место для всех перечисленных в прошлой части артиллерийских систем и боеприпасов, то из-за использования его в пропорциях и сравнениях на выводы это нисколько не влияет! В частности, оценка бронепробития 107-мм пушки М-60 на дистанции 500 м по нормали цементированной брони с К=2400 в районе 120 мм остаётся неизменной.

Для порядка приведём правильные отношения кинетической энергии к площади поперечного сечения бронебойного калиберного снаряда по его центрующему утолщению для всех упомянутых нами в предыдущей «серии» орудий:

- 85-мм зенитная пушка обр. 1939 г. (52-К): 518,8 Дж/кв.мм

- 100-мм полевая пушка обр. 1944 г. (БС-3): около 800 Дж/кв.мм

- 105-мм германская тяжёлая пушка обр.18: 607,2 Дж/кв.мм

- 107-мм пушка обр. 1910/30 гг.: 448 Дж/кв.мм

- 107-мм пушка М-60: 557,6 Дж/кв.мм

- 122-мм пушка обр. 1931/27 гг. (А-19): 685,2 Дж/кв.мм

Переработка – зло, автор приносит свои извинения читателям за такой недосмотр. На этом его поход в Каноссу считаем законченным и переходим к главной теме этой серии: возможностям 107-мм пушки М-60 по поражению целей осколочно-фугасными боеприпасами.

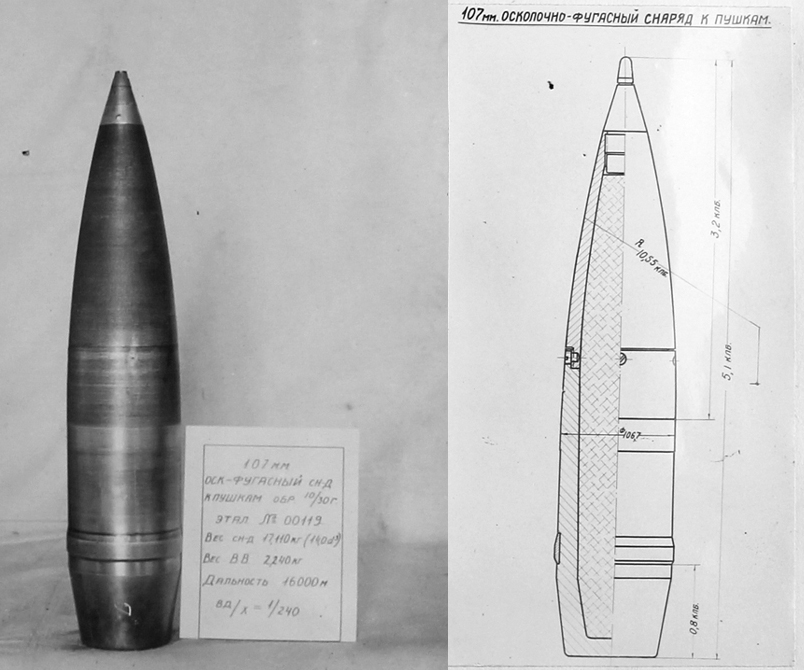

Как и в случае с бронебойными снарядами, множественное число по отношению к номенклатуре разрывных (т. е. осколочных, фугасных и осколочно-фугасных) снарядов для 107-мм пушки М-60 неприменимо. Единственным дозволенным к ведению из неё огня таким боеприпасом был осколочно-фугасный снаряд ОФ-420.

Его разработали в конце 1920-х гг. в Артиллерийском научно-исследовательском институте под названием «107-мм осколочно-фугасная граната чертежа 00119» для всё той же пожилой, однако всё ещё бодрящейся «мадам Шнейдер» – модернизированной 107-мм пушки обр. 1910/30 гг., причём с потенциалом использования для более мощных будущих орудий. Поэтому при введении в 1938 году индекса пока ещё просто Артиллерийского управления РККА он получил числовую часть «420». Как мы упоминали ранее, замыкающий «0» в ней как раз и обозначает возможность его применения сразу с несколькими артиллерийскими системами. И приблизительно в то же время на Мотовилихинском заводе как раз и начинаются работы над новой 107-мм пушкой М-60, которая заимствовала ряд элементов баллистического решения от 107-мм пушки обр. 1910/30 гг., включая некоторые снаряды дальнобойной формы. Среди последних был и ОФ-420.

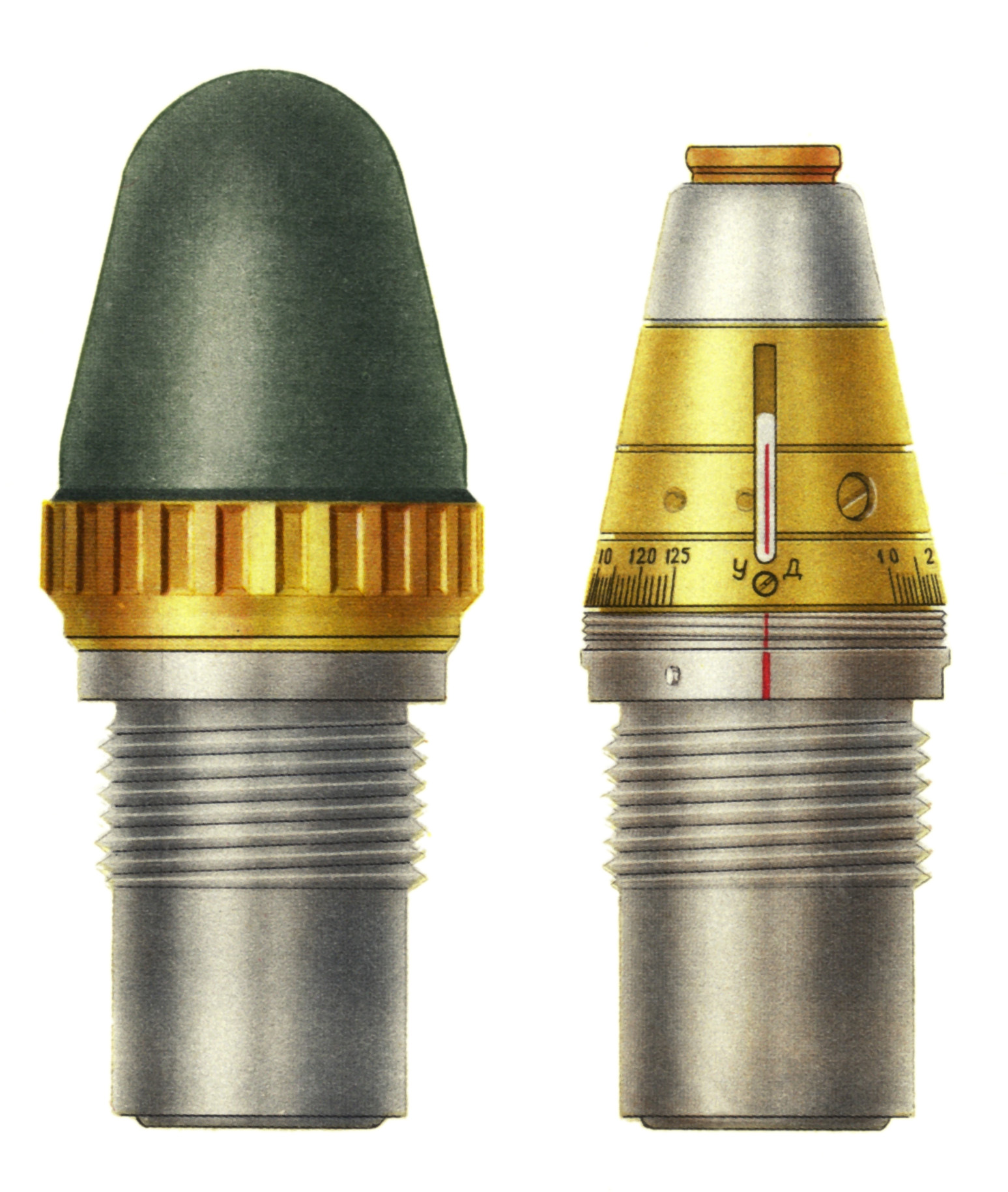

С самого начала ОФ-420 комплектовался головным ударным взрывателем РГМ с тремя режимами своего действия, в 1942 году к нему добавился и дистанционный взрыватель Д-1. С первым из них 107-мм пушка М-60 полностью раскрывала баллистические возможности своего ствола и не имела никаких ограничений по возможной дальности огня, достигавшей, как мы помним, 18,13 км при нормальных условиях. Со вторым ситуация была гораздо более сложной.

Ударный взрыватель РГМ-2, отличающийся от РГМ некоторыми деталями своей внутренней конструкции и имеющий идентичный ему внешний вид

Разрывной заряд полностью снаряжённой осколочно-фугасной гранаты ОФ-420 (для этого боеприпаса термины «снаряд» и «граната» по терминологии довоенного и военного времени считаем полностью равнозначными) массой около 17,1–17,2 кг составлял 2,15 кг тринитротолуола. Поскольку производство любых 107-мм боеприпасов сильно сократилось вскоре после начала Великой Отечественной войны (а позже и вовсе прекратилось по её ходу), то их снаряжение «мобилизационным» аммотолом не было столь широко распространённым, как у разрывных снарядов для других артиллерийских систем. Рассмотрим, какие возможности такой набор характеристик снаряда ОФ-420 и взрывателей РГМ и Д-1 представлял в бою.

При установке взрывателя РГМ на мгновенное действие (кран на «О», колпачок свинчен) осколочное поле действительного поражения (50% шанс попадания осколка в ростовую фигуру) составляло около 40 м по фронту и 20 м в глубину. При ведении огня в таком режиме требовалось соблюдать осторожность: без колпачка взрыватель мог сработать даже от удара о незначительное на первый взгляд препятствие, например о дождевую каплю или ветку дерева. Поэтому в достаточно сильный дождь стрельба на такой установке воспрещалась, а расчёт был обязан проследить, чтобы на пути снаряда около орудия не было маскировочного материала. Возможность же срабатывания гранаты от веток с листвой в одних случаях вела к нерациональной трате боеприпасов, а в других позволяла эффективно поражать пехоту и технику врага, которые использовали невысокий лес или кустарник как укрытие.

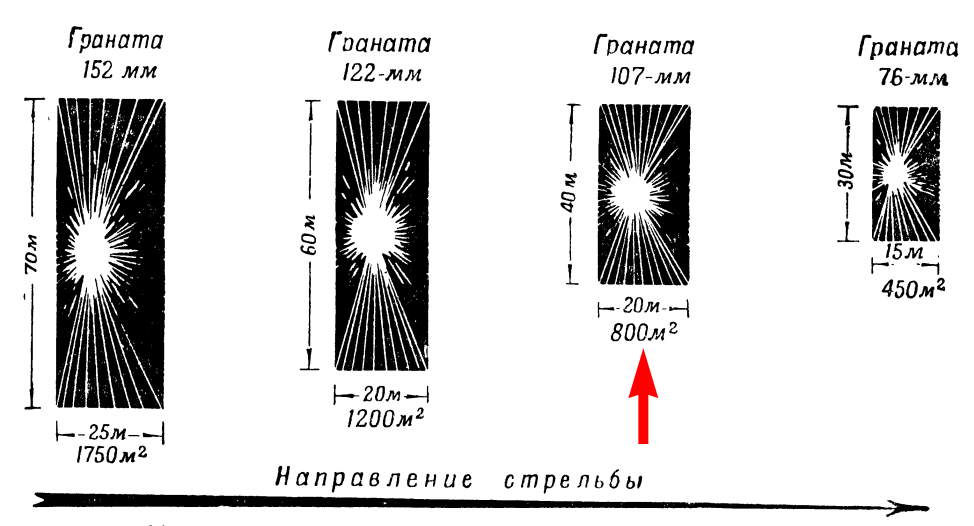

Что же касается осколочного поля, то его сравнение с другими отечественными калибрами приведено на рисунке из кинги «Артиллерия» 1953 года издания:

Как видим, выигрыш по поражаемой площади относительно одиночного осколочно-фугасного снаряда 76-мм дивизионных и полковых пушек почти в два раза. К этому вопросу мы ещё вернёмся, а пока рассмотрим другие режимы работы гранаты ОФ-420 со взрывателем РГМ.

Если оставить колпачок при установке крана взрывателя на «О», то получится фугасное действие снаряда с малым замедлением (0,03–0,05 с), когда он успевал до своего разрыва несколько внедриться в преграду. Его используют для стрельбы по инженерным сооружениям полевого типа, включая блиндажи и ДЗОТ, а также по прочным деревянным постройкам. При попадании ОФ-420 в грунт средней плотности получится воронка глубиной до 0,8 м и 2–2,5 м в диаметре, а осколочное поражение будет хуже, чем при мгновенном действии взрывателя – ещё больше осколков останутся в грунте или уйдут высоко вверх и не нанесут вреда противнику.

Полезен этот режим действия при стрельбе по танкам в отсутствие бронебойных снарядов: за считанные сотые доли секунды до своего разрыва осколочно-фугасная граната ещё не успеет расколоться об очень прочную металлическую преграду или рикошетировать от неё. Зато боеприпас, деформировавшись при ударе, достаточно плотно приложит своё взрывчатое вещество к броне. После детонации образовавшиеся осколки будут её дробить, а плотный контакт снаряда и преграды позволит взрывной ударной волне проникнуть в металл последней. Там волна будет многократно отражаться от любой неоднородности материала на пути своего распространения, например от сварных швов, отверстий и вырезов, краёв броневой плиты. В результате возникшей интерференции прямых и отражённых ударных волн в металле преграды могут возникнуть механические напряжения, превосходящие его предел прочности. Как следствие, броня в таких местах треснет или возникнет откол с её тыльной стороны.

Такой принцип положен в основу действия бронебойно-фугасных снарядов с пластичным взрывчатым веществом, растекающимся по поверхности преграды. Осколочно-фугасная граната ОФ-420 с установкой взрывателя РГМ на малое замедление позволяла организовать некоторое приближение к нему, в особенности при соприкосновении с бронёй под большим углом встречи относительно нормали к её поверхности: так получалось большее пятно контакта снаряда с преградой.

Понятно, что при установке взрывателя на мгновенное действие броня будет поражаться в основном дробящим действием осколков, а ударная волна в этом процессе участвовать практически не будет (прослойка отлично сжимаемого воздуха с малым пятном контакта между снарядом и преградой не дадут энергии разрыва хорошо передаться последней). Как следствие, результат будет гораздо хуже, чем при использовании установки на фугасное действие с малым замедлением.

Для средних и лёгких танков времён Второй мировой войны разрыв более чем 2 кг тротила, плотно прилегающего к их броне, был фатален, тяжёлым же танкам при этом «светили» отколы с тыльной стороны брони, контузии экипажа, встряска, приводящая к отказам вооружения и иных узлов и агрегатов боевой машины. Толщину проламываемой брони в таком режиме действия ОФ-420 можно оценить как 20–30 мм с гарантией при любом угле встречи с броневой преградой, а при удаче – и более. При отлогой траектории и попадании в крышу корпуса или башни танка, когда пятно контакта близко к максимально возможному, плохо придётся даже небезызвестному «Тигру I».

Но опять же – только умением наводчика тут не обойтись, необходима ещё и изрядная доля везения; бронебойный снаряд жизненно необходим против тяжело бронированной техники противника, зато возможность эффективно выводить из строя не столь мощно защищённые машины обычной осколочно-фугасной гранатой является большим достоинством. И 107-мм пушка М-60 им обладала.

Если поставить кран взрывателя РГМ с надетым колпачком на «З», то получится замедленное фугасное действие (от удара до детонации разрывного заряда проходит 0,2 – 0,3 с). Этот режим используется при стрельбе по прочным деревянным постройкам и не особо прочным каменным или кирпичным сооружениям. При стрельбе по толстым железобетону или броне, капитальным стенам каменных или кирпичных зданий при такой установке взрывателя очень вероятны раскалывание гранаты без её разрыва или рикошет с последующим разрывом в воздухе. Если же боеприпас попадает в мягкую почву вроде песчаной или болотистой, то при замедленном фугасном действии получается камуфлет: после разрыва в грунте образуется не воронка, а подземная полость, поражение целей при этом является ничтожным или вовсе отсутствующим.

Зато на отлогой траектории снаряда рикошет от более-менее твёрдой горизонтальной поверхности может быть очень полезен: отразившись от грунта, боеприпас пролетает ещё несколько десятков метров вперёд и разрывается на небольшой высоте, эффективно осыпая осколками цели, как открыто стоящие, так и находящиеся в неперекрытых траншеях и ходах сообщения. На полном заряде 107-мм пушка М-60 снарядом ОФ-420 с установкой взрывателя на замедленное фугасное действие способна вести такую рикошетную стрельбу на дистанциях до 10 км.

В 1942 году советские артиллеристы с большим запозданием относительно иных стран получили дистанционный взрыватель Д-1, позволяющий обеспечить разрыв осколочной или осколочно-фугасной гранаты в воздухе без всякого рикошета в заданной точке её траектории (в таком случае гранату тогда называли бризантной). По принципу действия это была всё та же дистанционная трубка, применяющаяся для шрапнели, агитационных, зажигательных и осветительных снарядов – задержка обеспечивалась пиротехническим способом за счёт горения порохового замедлителя. Последний и был причиной двух нехороших вещей:

1) его длины хватало для дальностей обстрела гаубичной артиллерии, а для дальнобойных орудий – уже нет, поэтому для 107-мм пушки М-60 на полном заряде дальше 12,6 км воздушный разрыв им уже не обеспечивался.

2) нестабильность горения замедлителя приводила к тому, что вероятные отклонения по дальности Вд и высоте Вв при дистанционной стрельбе были в разы больше таковых при ударной. Например, на 5 км при стрельбе ОФ-420 на полном заряде ударной стрельбы с взрывателем РГМ составляло Вд=29 м, Вв=2,7 м, а для дистанционной с взрывателем Д-1 – Вд=74 м и Вв=6,9 м.

Пункт 2) особенно плох в свете того обстоятельства, что наставления по дистанционной стрельбе применительно к 107-мм пушке М-60 прямо говорят о том, что оптимальная высота разрыва бризантной гранаты составляет 6–10 м для эффективного поражения залёгшей пехоты, расчётов орудий и пулемётов, целей на обратных скатах высот и в окопах. Если на 5 км Вв=6,9 м, то 25% выстреленных гранат при запланированной высоте разрыва в 7 м дадут клевок (т. е. встретятся с грунтом до своего запланированного разрыва, причём с сильным недолётом), а другие 25% разорвутся на высоте более 14 м, что даст поражение целей от умеренного до ничтожного. При таких данных эффективная дистанционная стрельба гранатами ОФ-420 возможна только на небольших удалениях от орудия.

При высоком разрыве бризантная граната могла использоваться для борьбы с аэростатами наблюдения, целеуказания и сигнализации, пристрелке воздушного репера и проверке веера непосредственно с огневой позиции. При отсутствии снарядов ОФ-420 с взрывателем РГМ, но при наличии их с взрывателем Д-1 можно вести и ударную стрельбу. Д-1 был устройством двойного действия и обеспечивал при встрече с любым препятствием своё мгновенное срабатывание. В этом плане он был эквивалентен взрывателю РГМ без колпачка с установкой крана на «О» с соответствующими ему возможностями и мерами безопасности при ведении огня. В целом же его добавление в арсенал советской артиллерии значительно расширило профиль её тактического использования.

Однако всё познаётся в сравнении, поэтому посмотрим, как пара из 107-мм пушки М-60 и гранаты ОФ-420 выглядит по своим характеристикам относительно других орудий и боеприпасов, близких по характеристикам или выполняющих ту же задачу.

Как было показано на рисунке выше, 107-мм отечественный калибр вчистую уделывает столь же посконные «три дюйма» по осколочному действию при ударной стрельбе одиночным снарядом. Однако есть тут одна загвоздка: боевую задачу очень редко можно выполнить одиночным снарядом; противнику «отгружаются» десятки и сотни «подарков» для уверенного его подавления и, желательно, уничтожения. При этом счёт идёт на сотни килограмм, а то и тонны отправленных врагу металла и взрывчатых веществ. Что имеем в этом плане: один снаряд ОФ-420 массой 17,2 кг с разрывным зарядом в 2,15 кг приблизительно равноценен трём 76-мм снарядам ОФ-350 массой 6,2 кг с 0,54 кг разрывного заряда. А последние все вместе способны «замести» осколками 1350 кв.м площади против 800 кв.м у одного первого.

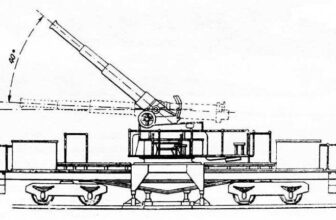

107-мм пушка М-60 в экспозиции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в г. Санкт-Петербурге

Естественно, что 76-мм орудия с баллистикой пушки обр.1902/30 гг. (УСВ, ЗИС-3), не говоря уже о полковушках, просто не способны бить на такие дистанции, которые доступны 107-мм пушке М-60. Более того, считается что осколки трёхдюймовых снарядов в основном годятся против открыто расположенной вражеской живой силы и небронированной техники, а против даже слабо защищённых или укрытых даже в лёгких сооружениях целей они работают плохо. А у ОФ-420 с этим дела обстоят в полном порядке – продырявить бруствер, дощатую стену или борта бронетранспортёра они более чем способны. Но приходится всё же признать, что в некоторых ситуациях обстрел открыто расположенного противника осколочно-фугасными снарядами калибра 76-мм может быть эффективнее, чем 107-мм в плане экономии боеприпасов.

Зато по своему осколочному действию при ударной стрельбе парочка М-60/ОФ-420 просто классом выше, чем соперники в лице 85-мм зенитки 52-К/О-365, 100-мм «полёвки» БС-3/ОФ-412 и 10 cm sK.18/Gr.19. Всех «конкурентов» роднит очень мощная баллистика, требующая высокой прочности корпусов их разрывных гранат. Как следствие, толщина их стенок, где в относительном, а где и в абсолютном исчислении, больше аналогичных показателей у 107-мм снаряда ОФ-420, а потому и места в них для разрывного заряда остаётся меньше. В результате осколочное поле этих и равноценных им по баллистике орудий калибра 85, 100 и 105 мм составляет всё те же 30 м по фронту и 15 м в глубину, как и у «трёхдюймовки», если не меньше. Особенно это «обидно» для 100-мм полевой пушки обр. 1944 г. (БС-3) и 105-мм германской тяжёлой пушки обр.18 со снарядами, которые лишь ненамного легче (около 15 кг) осколочно-фугасной гранаты ОФ-420. Выигрывают они у М-60 лишь в дальности огня на один-два километра, уступая по своим поражающим осколочным свойствам.

Интересным является вопрос о дистанционной стрельбе бризантными гранатами Gr.19 со взрывателями Dopp.Z. s/60 из 105-мм германской тяжёлой пушки обр.18. Этот взрыватель был не пиротехнического, а механического типа, что позволяло очень точно измерять время полёта и не вносить дополнительный вклад в рассеивание снарядов по высоте и дальности. Кроме того, он обеспечивал разрыв гранаты на любой доступной этой системе дистанции огня вплоть до 19 км. На относительно близких дистанциях это давало германскому орудию ярко выраженное преимущество над 107-мм пушкой М-60. При оптимальной высоте разрыва Gr.19 от 6 до 10 м (как и у ОФ-420), получится соответствие расстояниям от 7 до 8,5 км, где Вв также изменяется от 6 до 10 м (25% клевков, 25% очень высоких разрывов со слабым поражением цели). Это значительно лучше, чем у отечественной системы, где аналогичная граница диапазона дальностей эффективной осколочной осыпи при дистанционной стрельбе составляла 4,5–6,5 км.

Будь у нас подобный дистанционный взрыватель механического типа вместо пиротехнического Д-1, то М-60 и тут бы «утёрла нос» врагу: если приравнять Вв для дистанционной стрельбы Вв для ударной (как в случае 10 cm sK.18), то упомянутый диапазон эффективного поражения бризантными гранатами сразу же расширился бы до верхней границы 7,6 км для Вв=6 м и 9,5 км для Вв=10 м (вместо 4,5 и 6 км). Но увы, «бы» мешает как столбы. Советские массовые механические дистанционные взрыватели и трубки появились спустя минимум два десятка лет после окончания Великой Отечественной войны, когда в них частично отпала надобность: обеспечение разрыва осколочно-фугасного снаряда на заданной малой высоте над земной поверхностью гораздо лучше выполняется радиовзрывателями.

В качестве своеобразного экскурса: в наше время ниша применения механических дистанционных взрывателей и трубок представляет собой осветительные, агитационные и специальные (ядерные) боеприпасы, а также возрождённая шрапнель в виде снарядов со стреловидными готовыми поражающими элементами. То есть те виды снарядов, где жизненно необходимо обеспечить их функционирование на любой высоте, включая значительную её величину. Да и тут «механику» стали постепенно вытеснять взрыватели с электронным таймером, которые можно запрограммировать прямо в процессе выстрела. На этом с лирическим отступлением «вперёд в будущее» закончим и вернёмся во времена Второй мировой войны, когда у немцев механический дистанционный взрыватель Dopp.Z. s/60 был и давал вражеским артиллеристам значительные преимущества, а у нас его аналога не было.

Подсластить эту довольно горькую пилюлю можно двумя соображениями. Во-первых, производство механических взрывателей требует наличия высокоточного машиностроения с квалифицированными кадрами, а потому они существенно дороже пиротехнических аналогов, что вызывает проблемы у военно-производственных планировщиков и финансистов. Встаёт вопрос «как лучше распорядиться выделенными им средствами», пустить их на такие взрыватели или что-то более необходимое и технологичное из продукции подобного рода. А во-вторых, возможность ведения огня бризантными гранатами с такими взрывателями на далёкие расстояния не даёт значимого преимущества из-за всё того же вероятного отклонения по высоте Вв. На предельной дистанции в 19 км у 10 cm sK.18 Вв=190 м, что ставит под сомнение возможность зацепить осколком даже такую «вкусную» цель, как вражеский аэростат наблюдения при малом числе выстрелов. При желании и наличии большого количества боеприпасов результата добиться таки можно, но за этим неминуемо последует расплата в виде чрезмерного и очень быстрого износа ствола.

Что же касается фугасного действия, то 107-мм пушка М-60 среди всех рассмотренных орудий вне конкуренции просто потому, что у неё в снаряде ОФ-420 2,15 кг тротила. У БС-3 с её ОФ-412 – 1,46 кг, у 105-мм «немки» обр.19 – 1,75 кг, не говоря уже о 76-мм или 85-мм «мелкотне» с их 0,6–0,8 кг разрывного заряда. Вот здесь как раз возможность последних дать три или два выстрела вместо одного у М-60 при равной массе выпущенной взрывчатки мало чем помогала – для надёжного «рыхления» окопов и разрушения полевой фортификации требовалась «доставка» заданного количества тротила строго в одно место, что из-за рассеивания снарядов даже на 500 метрах получается с трудом. Кроме того, ввиду нелинейного характера взаимодействия продуктов взрыва с преградами может получиться так, что даже четыре последовательных попадания 76-мм гранат не приведут к разрушению препятствия, а одна 107-мм граната его с лёгкостью возьмёт. Хотя, как мы знаем, против полевой фортификации отечественные специалисты находили фугасное действие гранат калибра 107 мм недостаточным (немцы на свои 105 мм в этом плане тоже жаловались), считая подходящими для того по минимуму 122-мм боеприпасы.

Отдельное спасибо надо сказать конструктору взрывателя РГМ В. И. Рдултовскому за предусмотренную в его детище установку на фугасное действие с малым замедлением, чего немецкий взрыватель AZ.23 на Gr.19 не имел вовсе (либо мгновенное срабатывание, либо задержка на 0,15 или 0,25 с, в зависимости от подвида). Соответственно наши осколочно-фугасные снаряды с ударными взрывателями, начиная с калибра 100 мм имели гораздо большую гибкость боевого применения, чем немецкие, включая возможность борьбы с бронированными целями, о чём говорилось выше.

Помимо осколочного и фугасного действия, по живой силе разрывной заряд гранаты наносит ещё и баротравматическое поражение. Здесь всё зависит от количества взрывчатого вещества, его положения относительно «реципиента», предметов и рельефа местности. Вопрос затекания воздушной ударной волны в разнообразные укрытия довольно сложен, уверенно здесь можно следующее: если осколки или обрушение сооружения после разрыва ОФ-420 не привели к уничтожению вражеского комбатанта, то воздушной ударной волне это по силам лишь при очень близком попадании от цели, считанных метрах. Да и то не всегда – во многих случаях дело ограничивается контузией различной степени тяжести. Хотя и выведение из строя живой силы противника на время иной раз очень дорогого стоит, давая возможность своим пехотинцам и/или танкам беспрепятственно выполнить поставленную им боевую задачу.

Естественно, что граната ОФ-420 обладает и определённым зажигательным действием. Но гораздо лучше это получается у специализированных зажигательных снарядов, которым будет посвящена следующая «серия». В качестве своеобразного анонса: они у 107-мм пушки М-60 «зажигают» так, что возникает вопрос: можно ли во всём верить таблицам стрельбы?

источник: https://afirsov.livejournal.com/1099229.html