Забытый крейсер

Рождение класса боевых самолетов «воздушный крейсер» относится к концу Первой Мировой войны, когда с появлением тяжелых бомбардировщиков потребовалось обеспечить их охрану и защиту от атак истребителей противника на всем маршруте полета бомбардировщиков. Для этого потребовалось создать самолеты промежуточного класса, получившие название «воздушных крейсеров», обладавшие скоростями близкими к скоростям одноместных истребителей, большим радиусом действия и мощным стрелково-пушечным вооружением. Помимо функции обороны бомбардировщиков, на подобные самолеты возлагались задачи разведки, ведения боев с бомбардировщиками противника, нанесения бомбовых ударов.

В СССР непосредственным толчком к созданию «воздушных крейсеров» стало создание в середине 20-х годов тяжелых бомбардировщиков ТБ-1. В октябре 1926 г. в КБ в инициативном порядке, по предложению А. Н. Туполева, началось проектирование цельнометаллического двухмоторного самолета АНТ-7, отвечавшего по своему назначению классу «воздушный крейсер». Новый самолет проектировался под два двигателя мощностью 500-600 л.с. и представлял собой фактически уменьшенный вариант АНТ-4 (ТБ-1). УВВС, ознакомившись с выполненными работами, признало их перспективными и вскоре выдало ЦАГИ предварительные ТТТ к самолету. В КБ работы по АНТ-7 распределились следующим образом:

В. М. Петляков отвечал за крылья и шасси, Н. И. Петров — за фюзеляж, Н. С. Некрасов — за оперение, А. А. Архангельский — за управление, Е. И. Погосский и И. И. Погосский — за силовую установку.

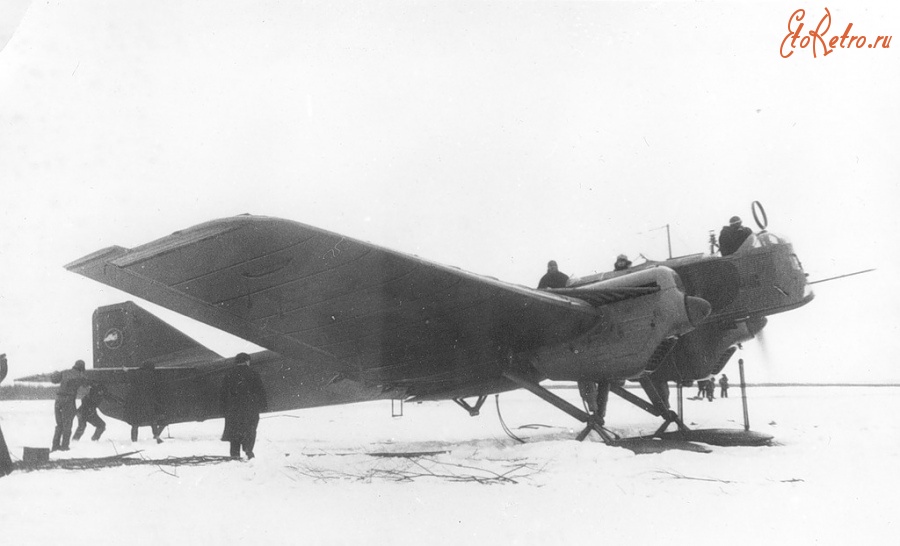

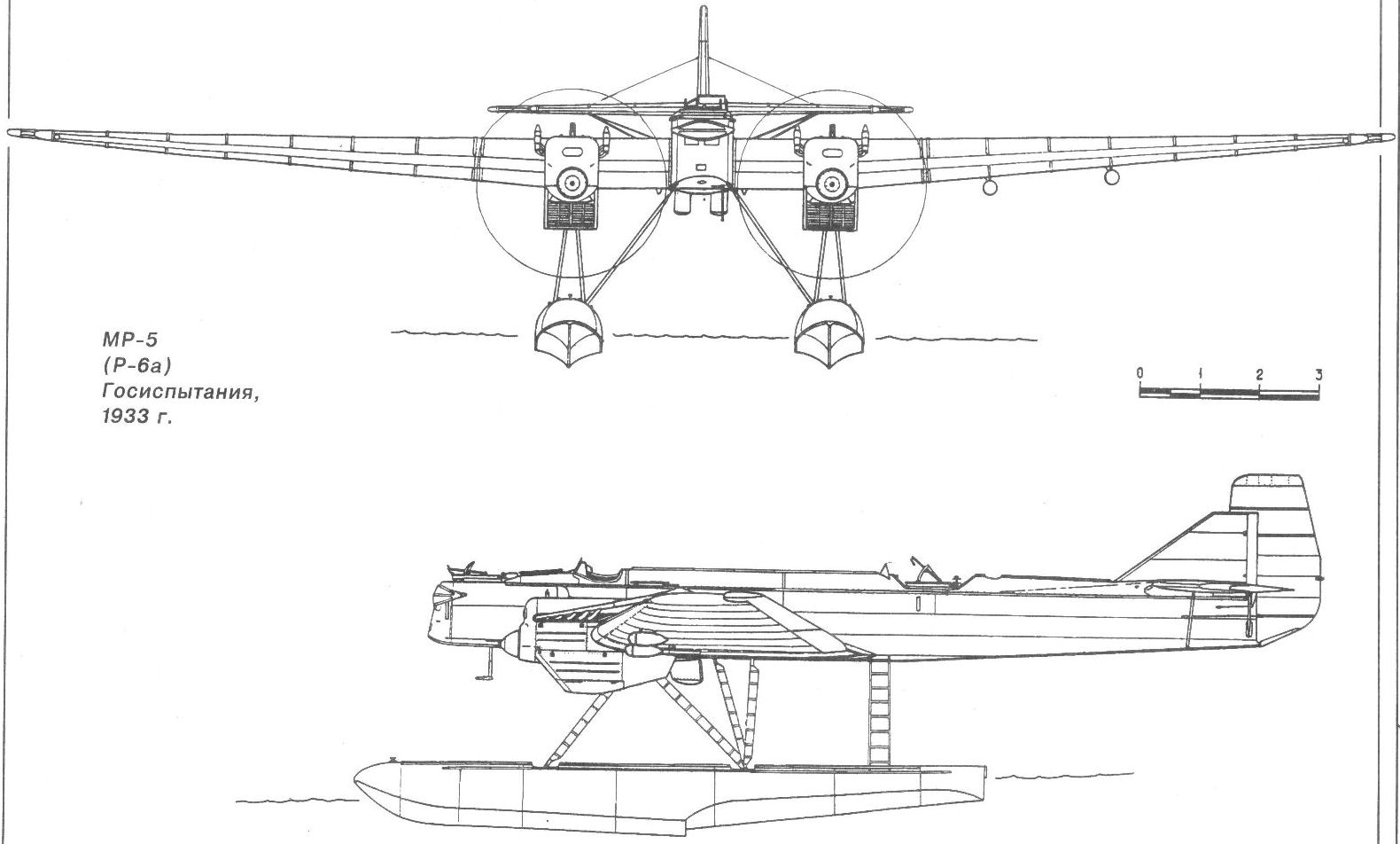

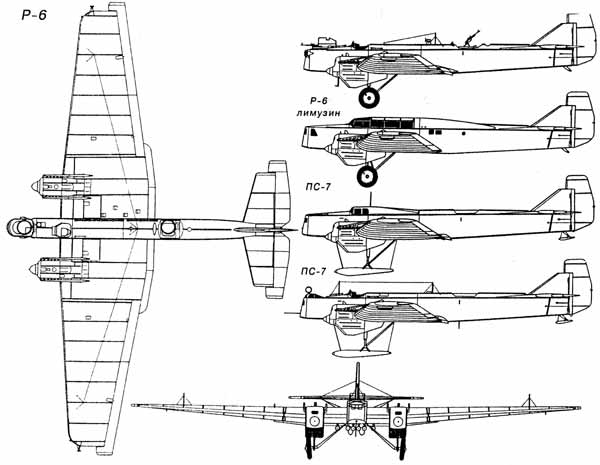

По схеме и внешнему виду этот цельнометаллический моноплан с двумя двигателями М-17 напоминал бомбардировщик ТБ-1, но отличался от него меньшими размерами. После некоторых доделок и изменений в конструкции оперения самолет облегчили на 80 кг. Вес пустого стал 3700 кг, взлетный остался прежним — 5400. Во время испытаний была достигнута максимальная скорость 240 км/час. Кроме колесного, также строился поплавковый вариант самолета, названный Кр-6. И хотя вес его был на 700 кг больше, летно-технические данные изменились мало.

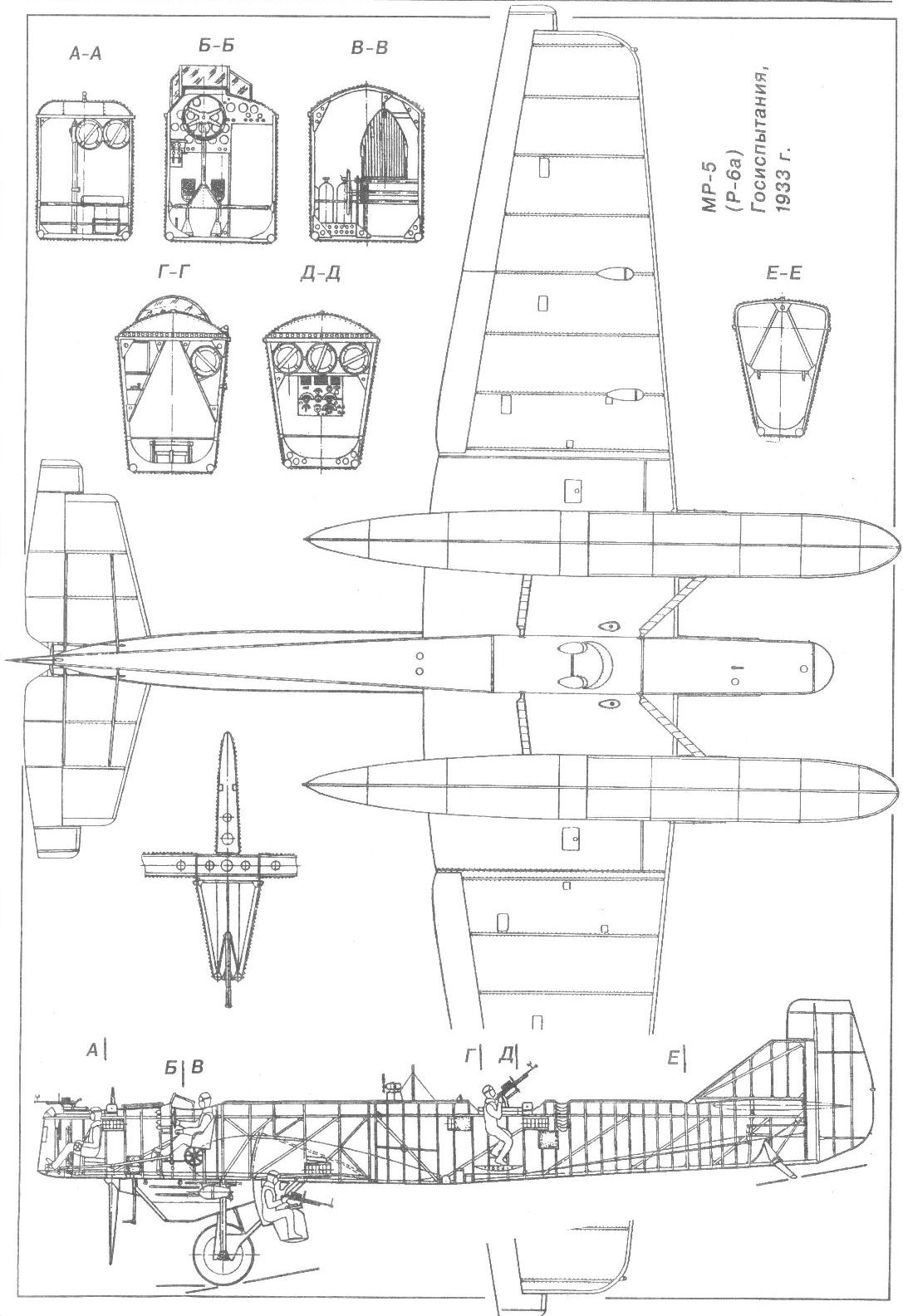

Экипаж Р-6 состоял из четырех человек: главного летчика, второго летчика (он же штурман и носовой стрелок), стрелка-радиста в задней турели и стрелка в подфюзеляжной башне. Центральная кабина главного летчика была смещена к левому борту фюзеляжа и находилась в плоскости передней кромки крыла. В фюзеляже имелся узкий коридор между носовой и хвостовой кабинами.

Управление самолетом было выполнено двойным: посты управления самолетом и двигателями устанавливались в кабине главного летчика и в носовой кабине второго летчика, причем управление второго летчика выключалось при стрельбе из носовых пулеметов.

К августу 1927 г. самолет был запущен в опытное производство. Заказ на серию получает завод № 22. Окончательно решается вопрос с двигателями, которые были однотипными с ТБ-1 (БМВ VI — М-17). К 26 августа 1929 г. первый АНТ-7 (обозначение по ВВС Р.-6) был закончен постройкой. В начале сентября АНТ-7 был перевезен на аэродром, и в этом же месяце начались заводские испытания, которые проводил летчик-испытатель М. М. Громов. Испытания и доводки продолжались до марта 1930 г. 11 марта самолет передается на государственные испытания, продолжавшиеся до середины октября 1930 г, по результатам которых самолет был рекомендован в серию и на вооружение в качестве «самолета дальней разведки» и «самолета сопровождения» (Р-6 и КР-6).

В варианте «воздушного крейсера» под обозначением Кр-6 самолет выполнялся трехместным без выдвижной подфюзеляжной башни и четырехместным. На самолетах Р-6 и Кр-6, как и на ТБ-1, имелся управляемый в полете стабилизатор и переставной на земле киль.

Вооружение — 3 пары пулеметов и 500 кг бомб на внешней подвеске. Бомбардировочное вооружение Р-6 обеспечивало наружную подвеску под фюзеляжем и центропланом крыла шести авиационных фугасных бомб АФ-32 общей массой 192 кг. В состав бортового оборудования Р-6 входили фотоустановка типа Потте и радиоустановка 13СК.

Постройка первого опытного самолета в варианте дальнего разведчика Р-6 была завершена через год после утверждения макета, и 11 сентября 1929 г. летчик М. М. Громов выполнил на нем первый полет. Из-за выявившихся в полете вибрации силовых установок и оперения, а также ряда других менее значительных дефектов, испытания опытного самолета затянулись, но, тем не менее, было признано, что Р-6 соответствует своему назначению.

В варианте самолета воздушного боя с полетной массой 5121 кг на опытной машине с импортными двигателями BMW-VI была получена максимальная скорость 244 км/ч на высоте 3000 м. Полученная на опытном самолете Р-6 максимальная скорость была лишь немногим меньше скорости полета одноместных серийных истребителей того времени И-3 и И-4.

По оценке НИИ ВВС серийный самолет Р-6 по ряду своих летных характеристик превосходил зарубежные самолеты аналогичного типа, в частности, пятиместный двухдвигательный истребитель сопровождения Блерио 127.

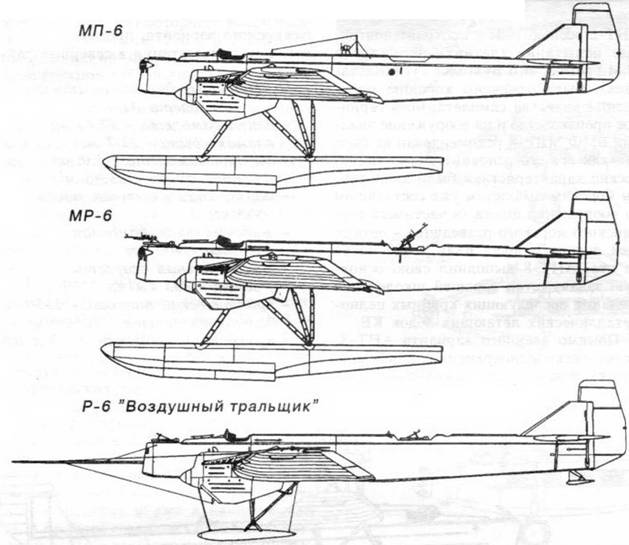

Эталоном для серии на заводе №22 стал доработанный опытный самолет. 5 октября 1931 г. первый серийный самолет Р-6 с двумя двигателями М-17 был передан в НИИ ВВС на государственные испытания. После устранения всех недостатков, выявленных в ходе испытаний головной машины, началось полномасштабное производство самолета. Начиная с 1932 г. на заводе №31 в Таганроге была освоена серия поплавкового варианта Р-6 – самолета МР-6. Начиная с 1936 г. самолет Р-6 строится на новом заводе №126 в Комсомольске-на-Амуре.

Основным недостатком первых серийных самолетов Р-6 являлись так и не устраненные при испытаниях вибрации оперения при выполнении спиралей и на планировании. Было установлено, что причиной вибрации оперения является бафтинг.

Для выявления причины срыва потока с крыла и ее устранения летом 1932 г. были проведены широкомасштабные летные исследования трех самолетов Р-6. На одном из них вся корневая поверхность крыла была очищена от надстроек, способных возмутить обтекающий крыло поток. На другом самолете на участке крыла между бортом фюзеляжа и гондолой двигателей был установлен предкрылок, а на третьем — профилированный закрылок, причем между задней кромкой крыла и верхней поверхностью закрылка, доходившего до элерона, имелась щель.Наибольший эффект, связанный с полным устранением вибраций на всех режимах полета, был получен на самолете с закрылком.

По результатам государственных испытаний этих самолетов без выдвижной подфюзеляжной башни, проведенных в декабре 1932 г., был сделан вывод, что по своим летным качествам самолет может быть использован как «воздушный крейсер», дальний разведчик и бомбардировщик. Кроме того, военные специалисты предложили ЦАГИ изучить возможность использования МР-6 в качестве низковысотного торпедоносца, сбрасывающего торпеды образца 1912 и 1927 гг. с высоты 5-20 м при скорости 130 км/ч.

Всесторонняя отработка методики торпедометания на самолетах ТБ-1П и МР-6, успешные войсковые испытания первых советских самолетов-торпедоносцев способствовали разработке в середине 30-х годов более совершенных тактико-технических требований к таким самолетам и созданию специализированных торпедоносцев Т-1 и ДБ-З, а затем и организации накануне Великой Отечественной войны минно-торпедоносной авиации.

С 1935 года эти машины под названием МП-6 и ПС-7 эксплуатировались и в Гражданском воздушном флоте. Один из самолетов имел общую закрытую кабину на 9 человек. На гражданском варианте самолета АНТ-7 летчик П. Головин 5 мая 1937 года первым в нашей стране пролетел над Северным полюсом для уточнения возможности посадки на «вершине» Земли научной экспедиции И. Д. Папанина.

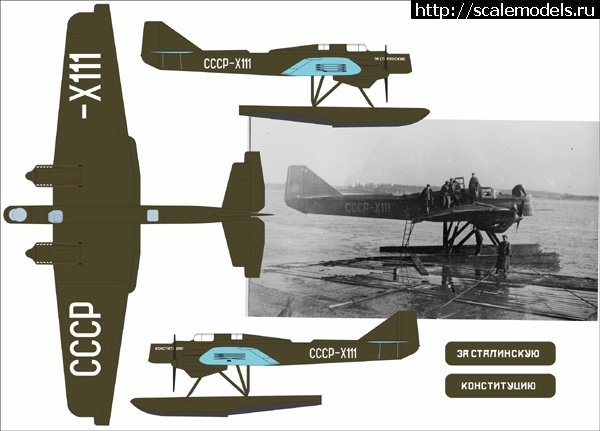

Один из самолетов Р-6 с бортовым номером Н-166 стал первым советским самолетом, пролетевшим над Северным полюсом. На нем экипаж летчика П. Г. Головина 5 мая 1937 г. совершил беспосадочный разведывательный полет с острова Рудольфа (Земля Франца-Иосифа) в район Северного полюса и обратно с целью выяснения метеорологической и ледовой обстановки, определения возможности посадки на лед тяжелых кораблей АНТ-6 «Авиаарктика» для организации дрейфующей станции «Северный полюс-1» во главе с И. Д. Папаниным.

В течение всей Великой Отечественной войны оставшиеся в строю самолеты Р-6 использовались для переброски летного состава при перебазировании аэродромов, снабжения частей ВВС боеприпасами, запасными частями, горючим, для связи между штабами и подразделениями и для перевозки медикаментов и раненых.

Опыт эксплуатации Р-6 и Кр-6 в частях ВВС определил два основных направления развития боевого самолета такого типа: создание тяжелых многоцелевых истребителей и скоростных средних бомбардировщиков.

Оба эти направления развивались вплоть до начала Великой Отечественной войны то в виде самолетов специализированных типов (истребители МИ-3, ДИП и бомбардировщик СБ), то на основе конструкции одного самолета (истребитель ДИ-8 на основе бомбардировщика СБ).

Лётно-тактические данные:

| Экипаж, чел. | 4 |

| Размах крыла, м | 23,2 |

| Длина, м | 15,06 |

| Площадь крыла, кв.м | 80 |

| Масса пустого самолёта, кг | 3856 |

| Масса нормальная взлётная, кг | 6472 |

| Максимальная скорость, км/ч | 230 |

| Крейсерская скорость, км/ч | 205 |

| Практическая дальность, км | 800 |

| Максимальная скороподъёмность, м/мин | 165 |

| Практический потолок, м | 5620 |

На основе главных серийных модификаций самолета имелось несколько вариантов АНТ-7 как реализованных, так и оставшихся только в проектах:

- ПС-7 2М-17 и МП-6 2М-17, сухопутные и поплавковые варианты передавались, начиная с 1936 г. из ВВС в ГВФ, и использовались для грузовых и пассажирских перевозок;

- Р-6 пушечный, в конце 1930 г. рассматривался вариант установки на самолете 37-мм пушки;

- Р-6 2М-34, в 1931 г в КБ были проведены расчеты модификации самолета под два двигателя М-34, проект реализован не был;

- Р-6 с дополнительными бензобаками, в 1932 г проводились работы по установке дополнительных топливных баков в крыле самолета, в серию не внедрялось;

- Р-6 с радиаторами в крыле, в 1935 г проводились заводские испытания серийного Р-6 с крыльевыми радиаторами, в серию не внедрялось;

- МР-6Т, опытный торпедоносец, в 1934 проходил испытания, на нем проводилась отработка метода торпедометания;

- АНТ-7 пассажирский – первая опытная машина, переоборудованная в семиместный пассажирский самолет с повышенным уровнем комфорта;

- Р-6 параван, серийный Р-6 дооборудованный системой прорыва аэростатных заграждений, проходил испытания в 1937 -1939 гг.

Самолет Р-6 и его модификации находились в первой линии ВВС РККА до второй половины 30-х годов. В годы Великой Отечественной войны Р-6 широко использовался для разведки, связи между штабами, снабжения партизанских баз и соединений регулярной армии, действовавшей в тылу врага, боеприпасами, запчастями, горючим. Машина буксировала планеры, садилась на партизанских «аэродромах», вывозя оттуда раненых и пилотов-планеристов (планеры уничтожались).

Самолеты типа АНТ-7 активно использовались практически во всех экспедициях, проводившихся в 30-ые годы в северных и арктических районах:

- участие самолета АНТ-7 (Н-166) в экспедиции по созданию первой дрейфующей станции СП-1;

- спасение людей с судов, дрейфовавших в море Лаптевых в начале 1938 г;

- в 1939 г. на самолете ПС-7 был выполнен сверхдальний перелет Москва — бухта Нагаева, всего за 9 дней было пройдено 9222 км.

Всего до прекращения производства в 1936 г. было выпущено 407 самолетов типа АНТ-7 всех модификаций (Р-6 2М-17, МР-6 2М-17, КР-6 2М-17, КР-6А 2М-17).

В Киеве, в учебном ангаре Национального авиационного университета (НАУ), можно увидеть единственный в мире образец самолета АНТ-7 (ПС-7, МП-6), который представляет собой гражданский вариант разведчика Р-6, созданного под руководством А. Н. Туполева в 1931 г. Самолет восстановлен из частей трех потерпевших аварии АНТ-7, которые были найдены в 1980-х гг. в отдаленных районах СССР и доставлены в Киев.