Юрий Пашолок. Танкетка из Горького с ручным приводом

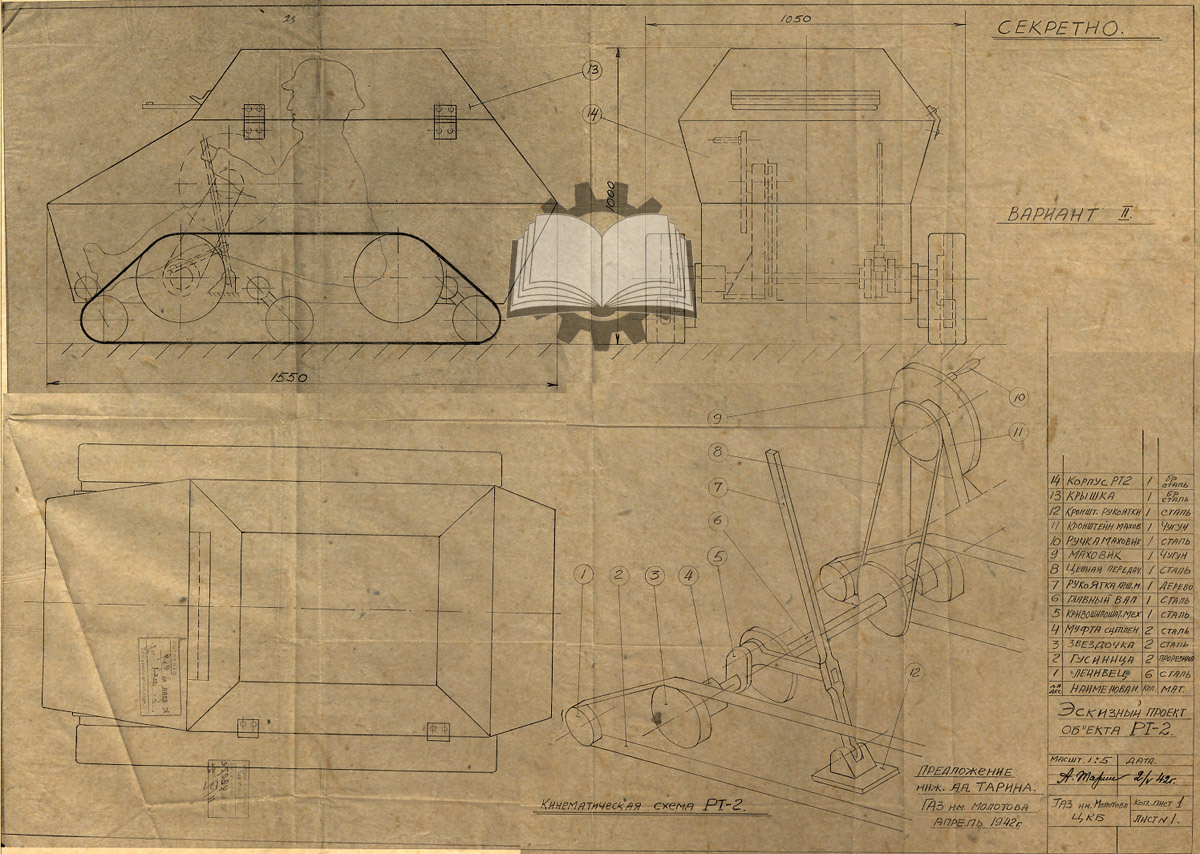

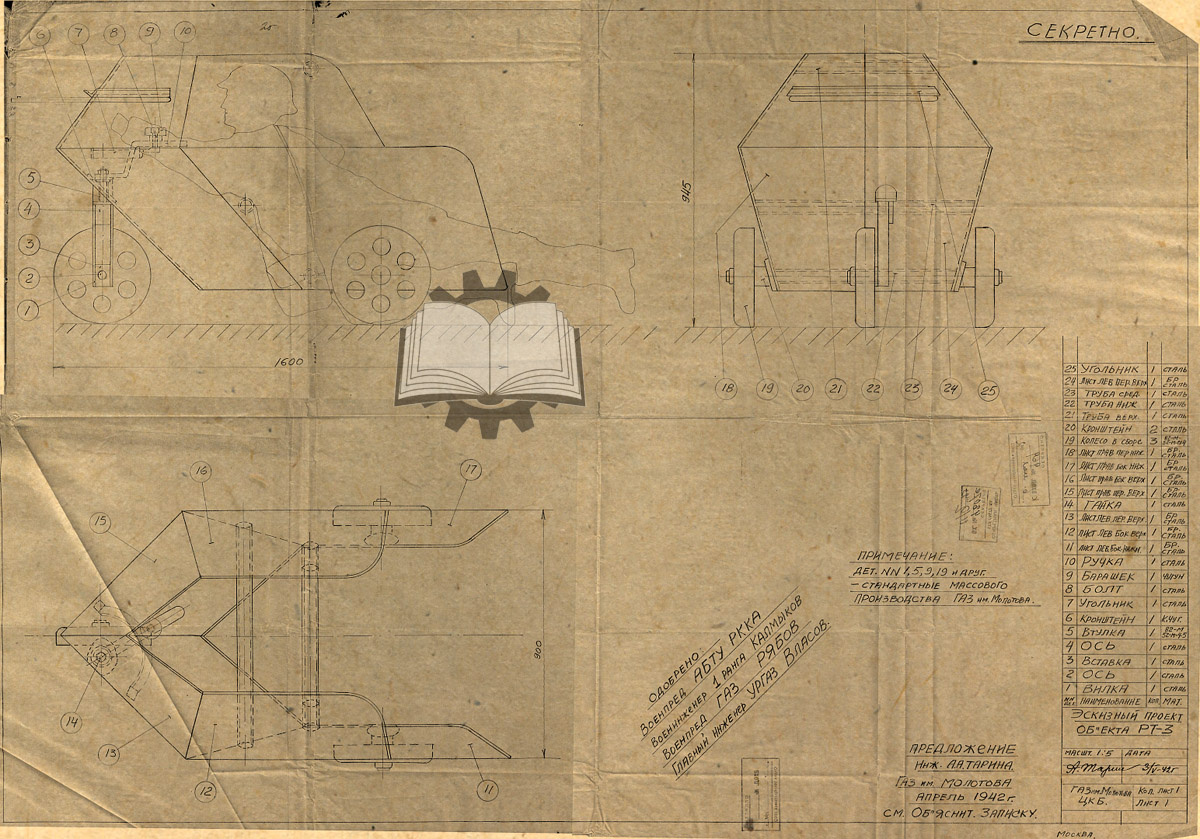

Проект «ручных танков» РТ-2, РТ-3 и РТ-3 за авторством инженера А.А. Тарина с ГАЗ им. Молотова

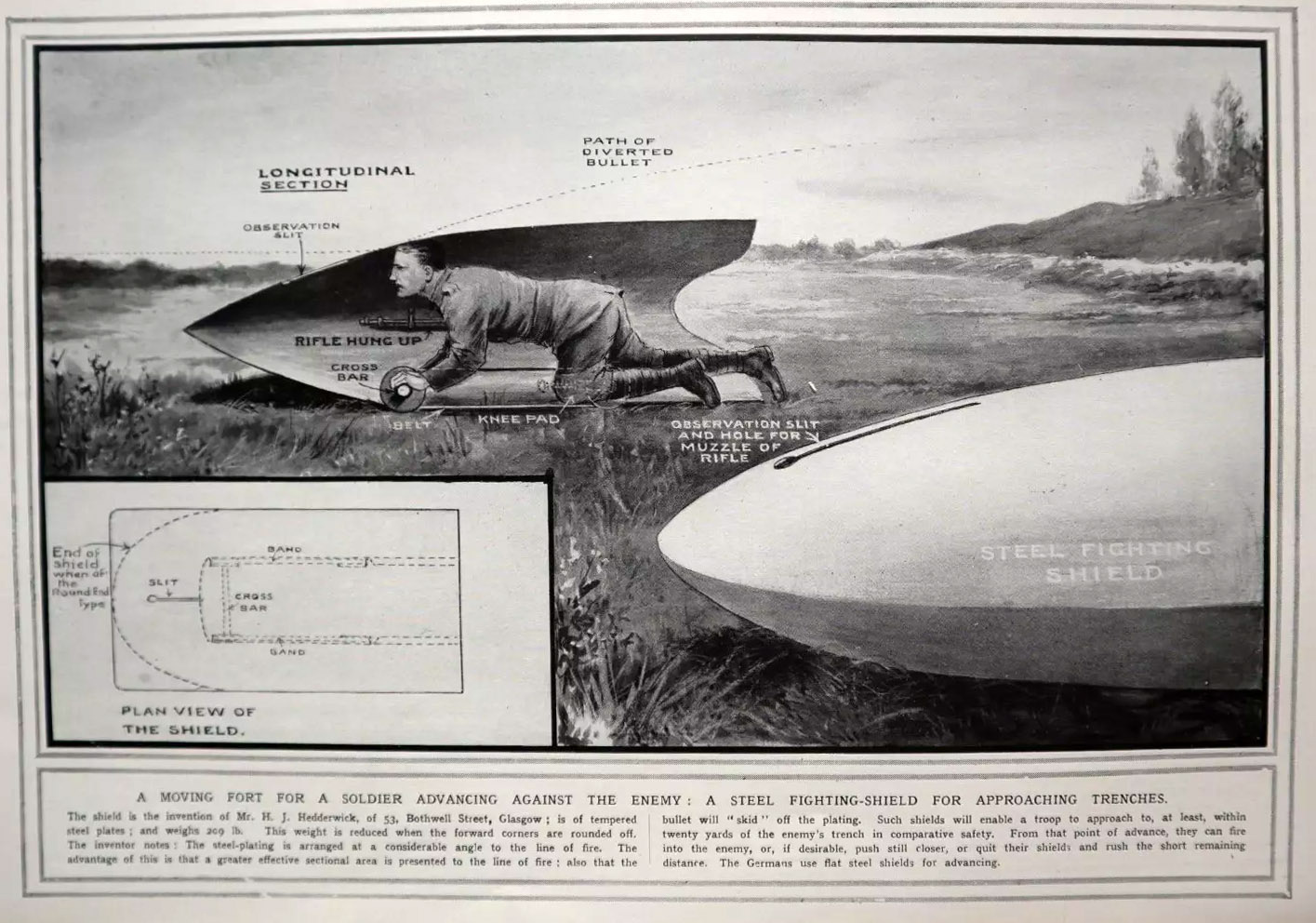

В годы Первой мировой войны позиционный характер боёв привел к развитию целого ряда образцов вооружения, военной техники и снаряжения. Началось всё куда раньше, но Первая мировая война стала настоящим катализатором. Касалось это и появления на фронтах Первой мировой войны стрелковых щитков. Они также не были ноу-хау этой войны, но именно во время нее получили наибольшее распространение. Кроме того, появились идеи более продвинутых конструкций, которые являлись первым шагом к такому явлению технической мысли, как танкетка.

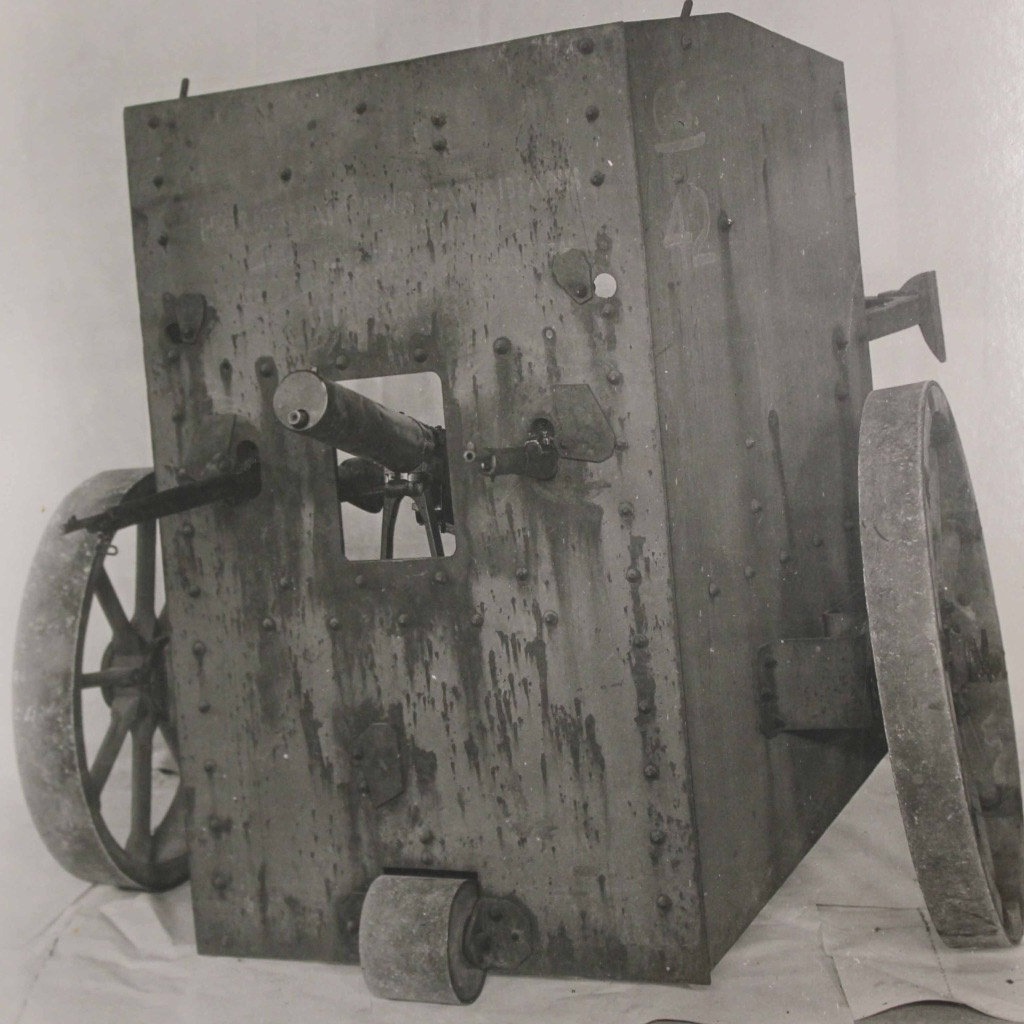

Идеи создания гипертрофированного стрелкового щитка, который защищал стрелка не только спереди, но и с боков, а также сверху, появились довольно быстро. Причем далеко не только в виде идей. «Ползучие танки», как их называли, вполне применялись, существовали и их аналоги. Впрочем, они оказались не самой лучшей идеей. Тем не менее, идея оказалась заразительной, причем появлялись еще более продвинутые проекты. Они больше напоминали танкетки, но уже с мускульной тягой. Самое интересное, что такие проекты появлялись и в годы Второй мировой войны.

Почему именно они появлялись, ответ достаточно простой. Как это очень часто бывает у военных, желание сделать чего-то получше приводит к росту габаритов и массы. В результате гипертрофированный стрелковый щиток превратился в танкетку. Потом кому-то этого показалось мало, вместо подвижного пулеметного гнезда сделали маленький танк, который постепенно увеличивался в габаритах и массе. Финал такой эволюции вполне очевиден. Вместо гипертрофированного стрелкового щитка, который являлся индивидуальным средством защиты, получился легкий танк, со всеми вытекающими последствиями.

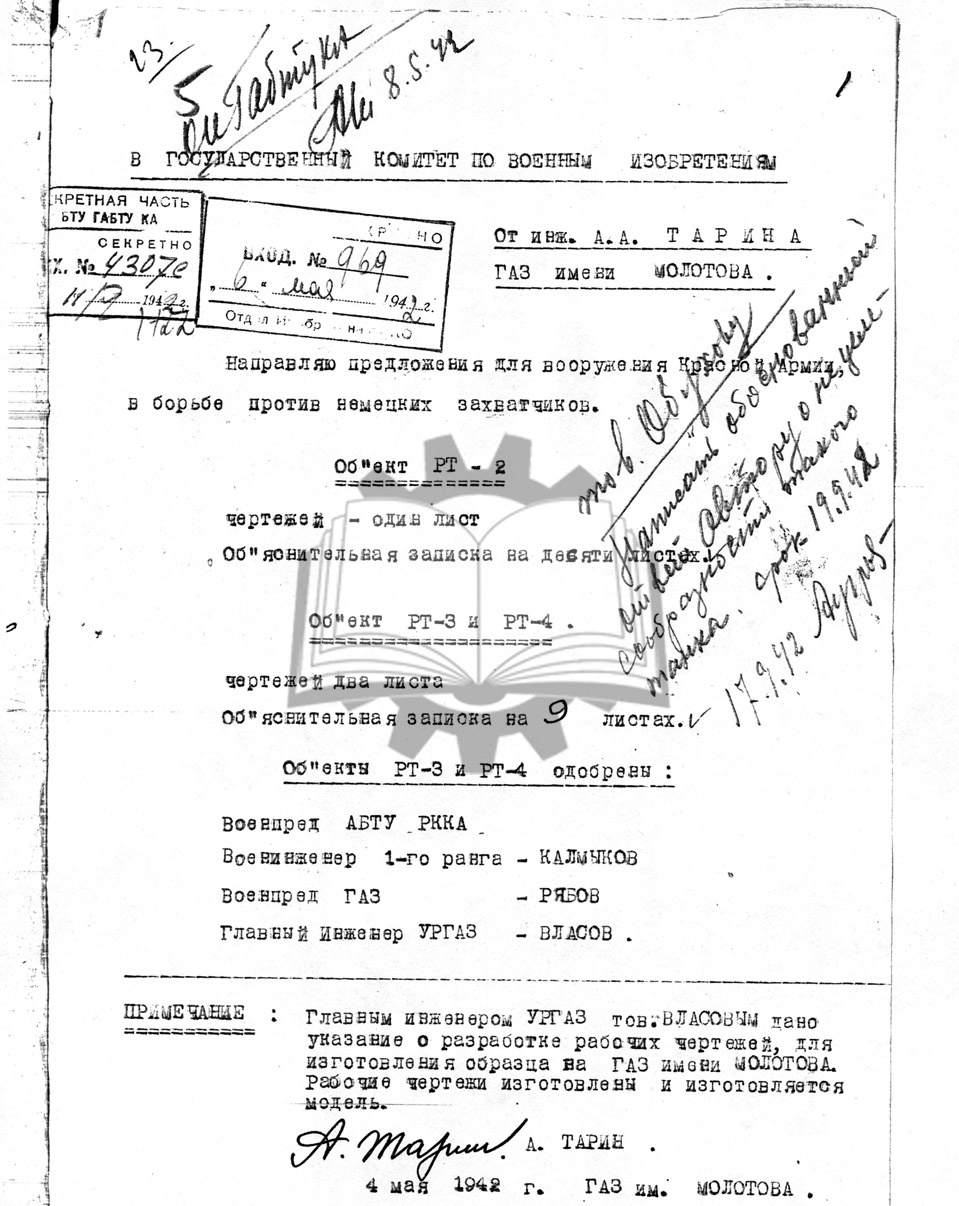

Письмо от инженера ГАЗ им. Молотова А.А. Тарина, 4 мая 1942 года. 2 дня спустя оно оказалось в отделе изобретений ГАБТУ КА

У нас то, что дела пошли не по тому направлению, поняли в ходе Советско-финляндской войны. Вспомнили не только про стрелковые щитки, но и подвижные пулеметные гнезда. В годы Первой мировой войны появлялись патенты и даже опытный образцы таких устройств с ручным или ножным приводом. В СССР пытались сделать подобное с мотором, но дальше работы пошли куда-то не туда, потом началось Великая Отечественная война… В общем, о подвижных пулеметных гнездах забыли, как страшный сон. Но при этом сама идея продолжала теплиться в умах людей. Одна из таких работ датирована 6 мая 1942 года. В этот день в отдел изобретений ГАБТУ КА поступило письмо от инженера ГАЗ им. Молотова А.А. Тарина. В нем находились предложения под общим обозначением “РТ” (ручной танк).

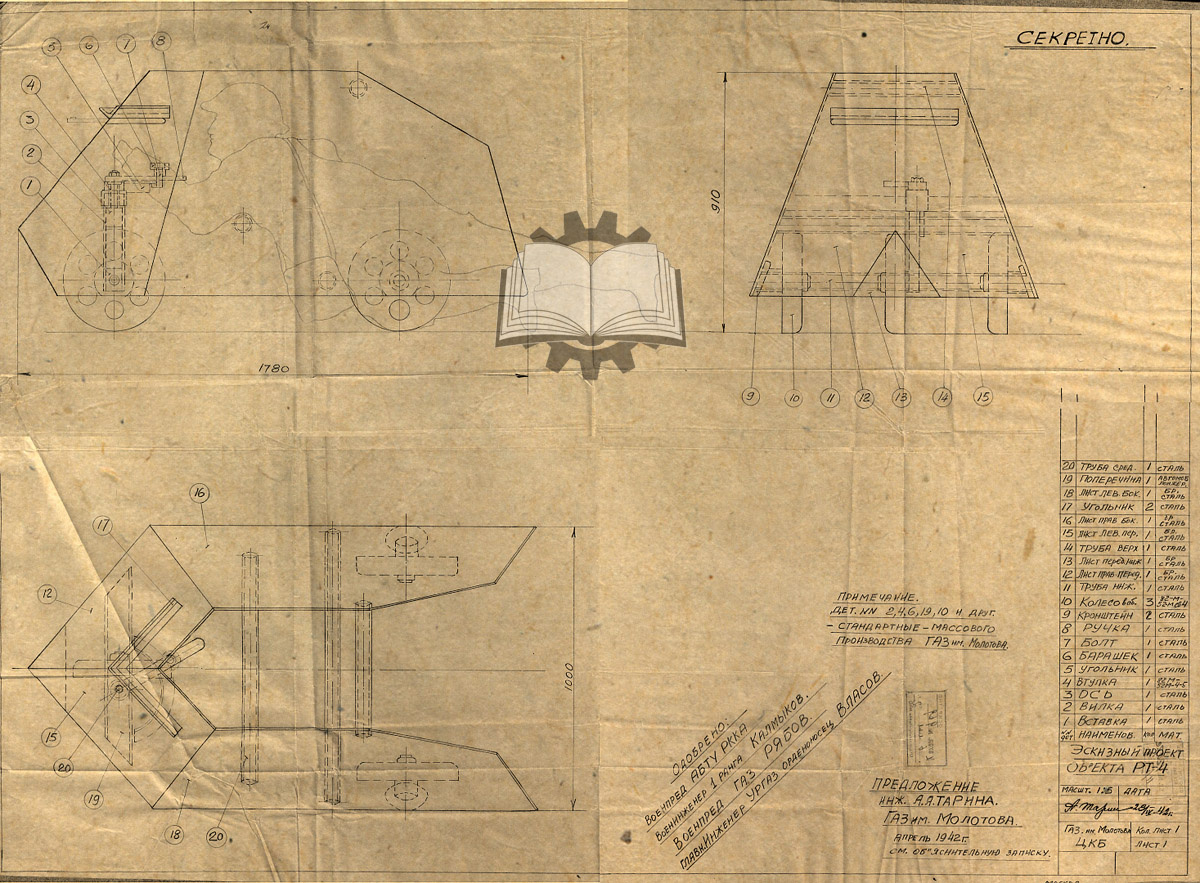

Всего было предложено три проекта — РТ-2, РТ-3 и РТ-4. Из них два, РТ-3 и РТ-4, являлись вполне типичными «ползучими танками» времен Первой мировой войны. Они представляли собой бронещитки высотой менее метра, открытые сверху и сзади. Щитки опирались на трехкатковое шасси и перемещались бойцом в положении полулежа. Масса щитков составляла менее двухсот килограмм, толщина брони 6-8 мм. В качестве вооружения предполагалось использовать ручной пулемет или пистолет-пулемет, для которых в лобовой части предусматривалась амбразура и станок. Обе конструкции использовали детали, изготовлявшиеся на ГАЗ им. Молотова, что позволяло в кратчайшие сроки запустить их в серийное производство. Причем автор, судя по записке, либо готовился изготовлять опытные образцы, либо их всё же сдалал.

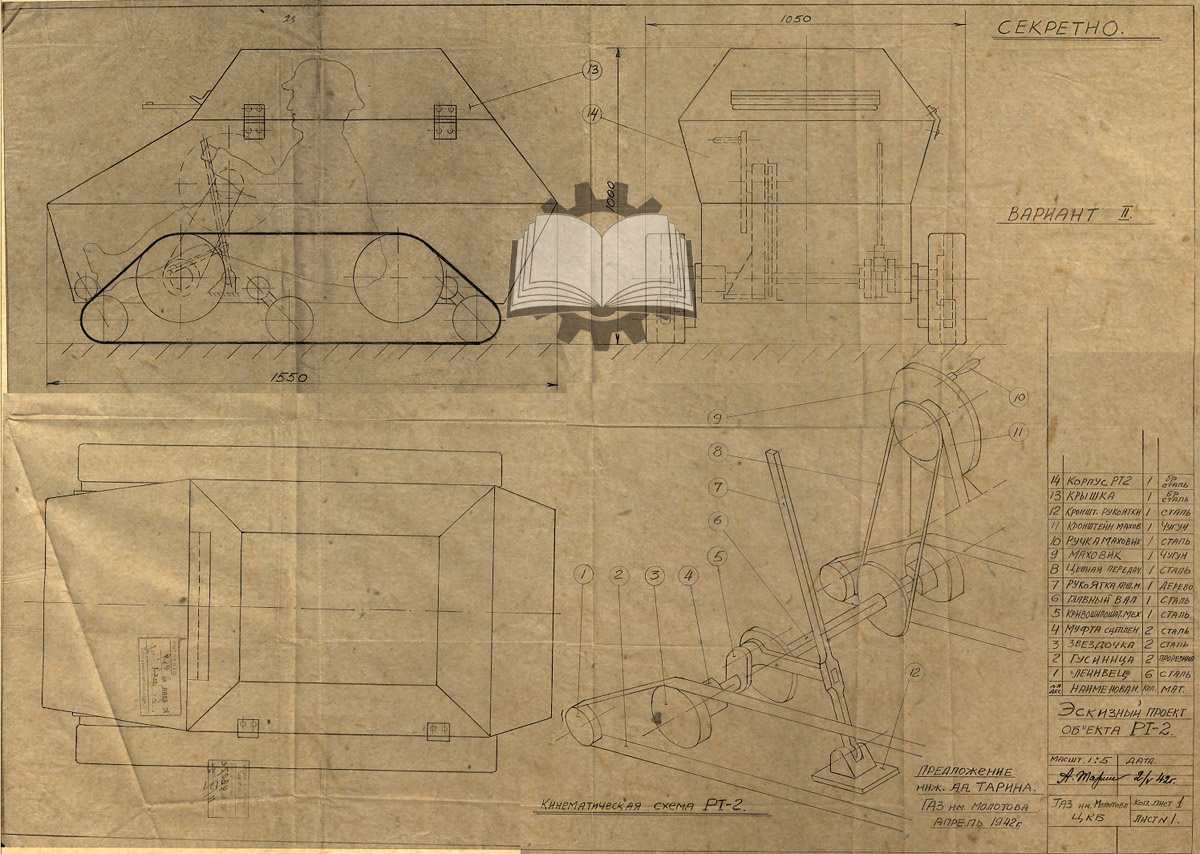

Впрочем, самым интересным среди них был РТ-2. Это уже была вполне себе танкетка, но вместо мотора у нее использовался мускульный (ручной привод). Согласно пояснительной записке, РТ-2 предназначался для защиты бойца от пулеметного, автоматного и винтовочного огня при наступлении пехоты или разведки, и в других случаях боя. При этом автор прекрасно понимал, что у боевой машины с ручным приводом ограничена проходимость, особенно при преодолении препятствий. В РТ-2 использовался привод в виде маховика, вращая его двумя руками, через цепную передачу, энергия передавалась на гусеничный движитель. Согласно расчетам автора, при вращении маховика со 100 об/мин при D=400 мм, танк РТ-2 должен был развивать скорость 7 км/ч по ровной местности.

РТ-2 планировался очень маленькой боевой машиной. Длина «Ручного танка» составляла чуть более 1,5 метров, ширина и высота около метра. При массе бойца 80 кг общая масса машины составляла 240 кг. Толщина брони составляла 6-8 мм, что защищало от ружейной пули на дистанции в несколько сотен метров. Вооружение состояло либо из ручного пулемета, либо пистолета-пулемета. Для транспортировки на ближние дистанции Тарин предлагал либо использовать ремень, за который боец тащил РТ-2 самостоятельно, либо использовать 4 ручки, за которые ручной танк поднимало четверо. На дальние дистанции аппарат перевозили на машинах.

Согласно задумке, РТ-2 предполагалось использовать в больших количествах. Как писал автор, «при наступлении пехоты неограниченного числа РТ-2 на позиции противника, с одновременным действием пехотинцев, может оказать внезапный как боевой, так и психический эффект на вражеские войска.». Предполагалось использовать РТ-2 как средство преодоления проволочных заграждений. Наконец, предполагалось использовать «ручной танк» как самоходную мину, либо для минирования местности (для этого противотанковую мину предполагалось скидывать через нижний люк). То есть аппарат предполагался многоцелевым.

Помимо краткой описательной части, к проектам предполагались расчеты. Согласно им, для достижения необходимой скорости движения требовалось прикладывать усилия где-то в районе 0,3 лошадиные силы (где-то на уровне пони). Таковую, по мнению автора, развить физически развитый боец. С этим мнением в ГАБТУ не согласились: разработку признали бесперспективной. Главный вопрос состоял в том, что одновременно крутить двумя руками маховик и вести огонь из пулемета человек с нормальной анатомией не мог. Так что тут всё равно был нужен маленький, но всё же моторчик.

Нынешние НРТК, например, «Курьер», имеет сходные массогабаритные характеристики. И задачи схожие. Разве что толпами не ходят (пока)

Конечно, можно было бы посмеяться над очередным казусом из отдела изобретений. Но если отнестись к данной разработке серьёзно и посмотреть, откуда она появилась, становится понятно одно — наличие спроса на малую бронированную машину. Кстати говоря, она появилась, но не в том виде, как многие думают. Посмотрите внимательно на гусеничные беспилотные аппараты, которые массово применяются в нынешних боевых действиях. Разница в том, что теперь «кожаный мешок» не сидит в бронекоробке, вращая маховик, а управляет ей на расстоянии. А так ровно те же функции — ведение огня из автоматического оружия, минирование, подрыв. И габариты с массой очень похожие.

Список источников:

- ЦАМО РФ

- eBay

- Архив автора

источник: https://dzen.ru/a/Z-jRMUmdFzLdMStu