То, что в ряде случаев даже от крупносерийных танков остаются одни рога, да копыта, не секрет. Тогда единственным способом вернуть их из небытия остается воссоздание с использованием того, что осталось. В этом смысле есть разные способы решения вопроса, всё зависит от того, каковы исходные материалы и то, что удастся найти в ходе реставрации. Результат может варьироваться от полного новодела, до максимальной оригинальности внешней оболочки. Тут уже всё зависит от удачи, бюджета и настойчивости.

В Музейном секторе парка «Патриот» новинки появляются редко. Особенно что касается бронетанковой техники времен Великой Отечественной войны. Тем не менее, случается и такое. Не столь давно там появился крайне редкий танк, который в целом виде не сохранился. Речь идет о колесно-гусеничном танке БТ-7 Артиллерийский, советском взгляде на танк поддержки, концепция которого сформировалась в 1920-е годы.

Идея специальной версии БТ, вооруженный 76-мм орудием, появилась летом 1931 года. Впервые ее реализовали в виде опытной башни, разработанной в КБ Н.И. Дыренкова. Изготовленная в 1932 году башня получила 76-мм пушку КТ, танковую версию полковой пушки обр.1932 года. Поскольку башня получилась тесной, она осталась опытной. Прорабатывалась установка пушки КТ и в опытную башню танка БТ-7. Она предполагалась универсальной, то есть с возможностью установки как 45-мм танковой пушки, так и КТ.

В отличие от похожего по концепции Т-26-4, который так и остался опытным, БТ-7 Артиллерийский оказался серийным танком. В 1936 году сдали 5 таких танков, а основная их масса, 149 штук, была изготовлена 1937 году (из них приняли 128, для части не хватило пушек КТ). Башня с расширенным погоном была похожа на Т-26-4, но всё же это не одинаковые башни. В целом получилась достаточно удачная конструкция, которая была более удачной, чем английские «артиллерийские» танки. За счет увеличенной башни работать в ней расчету было более-менее удобно, при этом имелся вполне приличный боекомплект (50 унитаров для линейного и 40 для радийного варианта). Следует также уточнить один важный момент. Связан он с обозначением данного танка. Так сложилось, что в отечественной литературе, включая и исторические исследования, данный танк обозначается как БТ-7А. На самом деле это неправильное обозначение. Под индексом БТ-7А подразумевался совсем другой танк, а именно БТ-7 первой волны модернизации. А вот БТ-7 с новой башней и 76-мм пушкой КТ проходил как БТ-7 Артиллерийский.

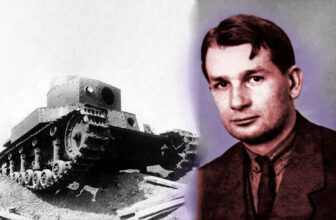

Несмотря на то, что серия БТ-7 Артиллерийских была небольшой, они вполне повоевали. Первым крупным конфликтом, где они поучаствовали, стали бои в районе озера Хасан. Далее они использовались в основной массе межвоенных конфликтов, где участвовала Красная Армия. На начало апреля 1941 года таких танков числилось 117 штук. Они повоевали летом 1941 года, а осенью 1941 года их использовала под Москвой 58-я танковая дивизия. Увы, ныне ни одного танка данного типа не сохранилось, по крайней мере в оригинальной конфигурации. Зато их можно видеть в виде макетов. Первый такой макет находится в Верхней Пышме, создан он силами Сергея Чибинеева.

В начале 2022 года на территории Музейного сектора парка «Патриот» появился второй БТ-7 Артиллерийский. В принципе, восстановленная мастерской «Арьергард» машина может считаться репликой, хотя родные детали тут вполне присутствуют. Интересно то, что на сей раз получилась совсем не пустая скорлупа. Данная машина, имеющая современные агрегаты, может ездить. То есть это уже не просто макет, а более продвинутая стадия. В «Патриоте», правда, большие покатушки закончились, вместо них иногда проводятся динамические показы, но тем не менее.

От БТ-7 здесь осталось не так много — детали ходовой части, гусеницы, лобовая деталь корпуса, 1-2 детали по башне. Тем не менее, получившийся экспонат вполне похож на оригинальный танк. Конечно, есть некоторые претензии по мелочам, но вообще местные умельцы порой делают на настоящих танках такое, что подобные мелочи выглядят не хуже. За неимением иноо БТ-7 Артиллерийского вполне себе вариант.

источник: https://dzen.ru/b/Zq89bQEbXDGykm_9

1. Никаких пяти С-20 не было. В книге Михеева и Катышева «Сикорский» (СПб, Политехника, 2003) приведены все заводские номера самолетов постройки РБВЗ. Под С-20 отведен ровно один номер: 267.

2. Да, никакого С-22 в природе не существовало, разве что на чертежной доске. Исходя из того же перечня, серийного номера под С-22 нет.

Ну и до кучи 3: «Илья Муромец» никогда не носил обозначение С-22. Ему должны были назначить номер 13, но когда Шидловский узнал об этом, то категорически запретил, потому что авиаторы — люди суеверные. Так и повелось, что все «Ильи Муромццы» были вне индексной системы Сикорского, модели обозначались буквами, серии (или модификации в рамках серии) численными индексами после буквы.

Вот по этому я и предпочитаю Маслова, а не Шаврова.

Прошу прощения, но не могу удержаться:

Sunbeam — более правильно читать «сунбим».

Как читается «селмсон» — я не знаю.

Возможно, не спорю. Транскрипция, в данном случае, моя собственная ))).

Да всё нормально! 😀

Санбим — солнечный луч. Вспоминайте старую «бониэмовскую» «Сани» — «солнечно».

Ирония?

Можно и «Вейтин фо зе сан».

Можно. Но по статистике про «Бони М» у нас знает больше народа, чем про «Дорз».

«Сальмсон», похоже, по французски произносится как «Самсон», при чем «а» такое себе, среднее между а и э. Ну, нафиг, у нас принято писать «Сальмсон» и точка. Тем более, что завод такой у нас был, и так назывался. Да и по прафилам практической транскрипции оно так.

«Хаус оф райзин сан»?

Помнится, мы с Вами уже беседовали про «Гудзон» и «Мазду»…

Тогда уж надо давать имя в оригинале.

Автор и дал.

Вот когда Вам придется писать книгу в тыщу страниц, где таких будет дофига, тогда поймете, что практическая транскрипция — это хорошо и правильно, а постоянно переключать язык — неудобно, не говоря уже о проблемах со склонением сопряженных с иностранным словом частей предложения.

Но здесь другой случай. В Москве был завод «Сальмсон», и во всей переписке именно так и писался, русскими буквами (ну, разве что с твердым знаком на конце).

Там, где пишу я, там через слово —

матпо-иностранному. А объемы приличные… 😀P.S. Обмен мнениями состоялся, я Вас понял. Не со всем согласен, но понял.

На мой взгляд, фотографиям соответствует.

Во-первых, модель не доделана. Во-вторых, видно, что колеса фотографиям не соответствуют. По чертежам делать не правильно, они в то время были очень приблизительные, тем более для опытных образцов. Поэтому их надо выверять по фотографиям.

«Виккерсы» и «шпандау» в 1916-1918 годах тоже не фюзеляжные.

«Кольт», как синхронный пулемет, та еще бяка, но тут претензий к Сикорскому быть не может. Что у него было в распоряжении, то и поставил. В том числе и хоть как-то работающий синхронизатор (а вот работал бы синхронизатор Дыбовского с «кольтом» это еще вопрос).

Прошу прощения — неудачно выразился. Имел в виду — «закрепленные непосредственно на фюзеляже». «Кольт» же фактически висел в воздухе. Говоря о синхронизаторе Дыбовского я как раз установку «Виккерса» и имел, вместо «кольта». Что касается модели Былкина то она содержит один скрытый момент, которого не было в реальности — идеально гладкая обработка древесины. У Сикорского такая наблюдается на S-33, но на С-20 не заметно (хотя, конечно же, это во-многом внешнее восприятие — фотографии-то черно-белые и качество их соответствующее). Вторая модель по-моему ближе к тогдашнему отечественному авиапрому в качестве изготовления. Хотя, конечно же, это все субъективно.

Сискорский поставил то, с чем был знаком. Откуда ему было взять установку с «Виккерсом»? С-20, судя по всему, был инициативной разработкой завода, синхронизаторы на «Ньюпорах» проходили по другому ведомству.

Древесина там разве что в стойках бипланной коробки. Всё остальное полотно или металл. Непринципиальный момент, на мой взгляд. Где Вы на модели Былкина усмотрели негладкость древесины — ума не приложу.

Наоборот — у Былкина она очень гладкая. Впрочем, это мне кажется…

помнится читал в МК статью про С-20. там скорость около 160 км/ч описана.

190 км/ч — это от Шаврова, наверное, повелось. Маловероятная скорость, разве что Сикорский какой-то специальный профиль для крыла нашёл с минимальным сопротивлением. Но Шавров ссылается на ЦГВИА.

Hanriot HD.1 с тем же Роном вроде как развивал 184 км/ч, а Fokker D.VI с его копией Оберурселем (мощностью даже не 120, а 110 л.с.) — и все 196 (правда, он безрасчалочный). По сравнению с Анрио, С-20 несколько легче и имеет меньшую площадь крыла, так что… возможно, 190 км/ч не такая уж и фантастика? Тем более нельзя исключать, что эту скорость он развил без вооружения.

Про «Анрио» я и забыл. Хороший аналог.

Плюс скорость, наверняка получили у земли (у того же «Анрио» скорость на двух километрах уже только 178 км/ч). Плюс высокое качество изготовления прототипа. В серии было бы меньше.

КПИ-5 имел при 100 л.с. максималку 198 км/ч (на оригинальном плане 198) хотя да, там аэродинамика сильно получше чем у С-20 будет. Но, с С-22 (или как там его) — непонятно. То это переделка С-20, то это уже прям другой ероплан. Если он сильно отличается (чего мы знать не можем), то тогда мог и Сальмсон по идее стоять.

Кстати, везде пишут — С-22. А не С-20-2?