Испытания английской 6-фунтовой (57-мм) противотанковой пушки в Советском Союзе

Противотанковая артиллерия появилась еще в последний год Первой мировой войны, но по факту ее более-менее серьёзное развитие началось в конце 20-х годов. По вполне понятным причинам в первых рядах были немецкие конструкторы, их 3,7 cm Tak (позже 3,7 cm Pak) стала «классической» противотанковой пушкой. В ряде стран, включая и Советский Союз, за основу взяли концепцию именно этого орудия. Вторым законодателем мод в этом направлении стала Франция, где поставили на пушки калибра 25 мм. Отчасти французскую школу можно наблюдать и в Чехословакии. Несмотря на то, что чехословацкая армия поставила на калибр 37 мм, партнерство Škoda со Schneider-Creusot видно очень хорошо. Вплоть до того, что более поздние 47-мм противотанковые пушки Schneider и Škoda нередко путают. Наконец, ко второй половине 30-х годов активизировались англичане. У них была своя дорога, и свой калибр. Причем англичане использовали старую систему, по которой давался не калибр, а масса снаряда.

Вместо 47-мм танковых пушек, которые, по английской классификации, именовались 3-фунтовыми, пришло более мощное орудие. Официально оно именовалось 2-фунтовым (Ordnance QF 2-pounder), но на самом деле калибр был 40 мм. Вполне традиционный калибр для малокалиберной английской артиллерии. Орудие получилось вполне удачным, хотя не без странностей вроде отсутствия в ассортименте осколочного боеприпаса. Это касалось, прежде всего, танковой версии. Хватало, впрочем, вопросов и к лафету. Англичане решили сделать пушку с круговым вращением, но перехитрили самих себя. Боевая масса 2-фунтовой противотанковой пушки составила чуть больше 800 килограмм, что существенно осложняло жизнь расчету. Кроме того, орудие, к 1941 году, оказалось устаревшим. По боевым возможностям оно было близко к нашей 45-ке, а порой даже чуть уступало. Впрочем, работы по замене 2-фунтовки начались еще в 1938 году.

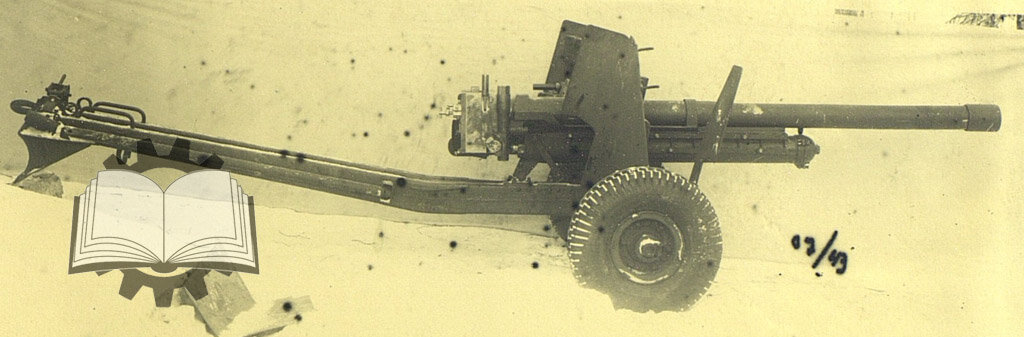

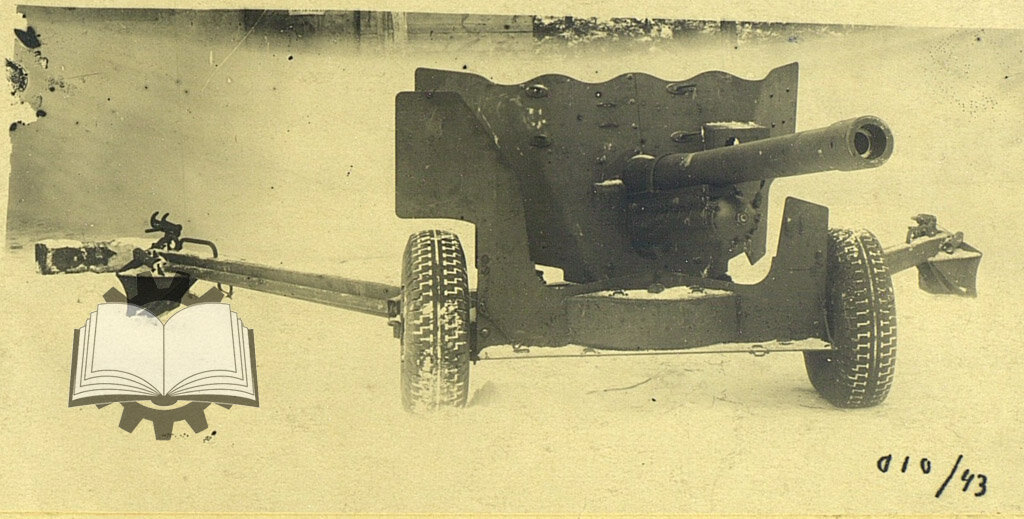

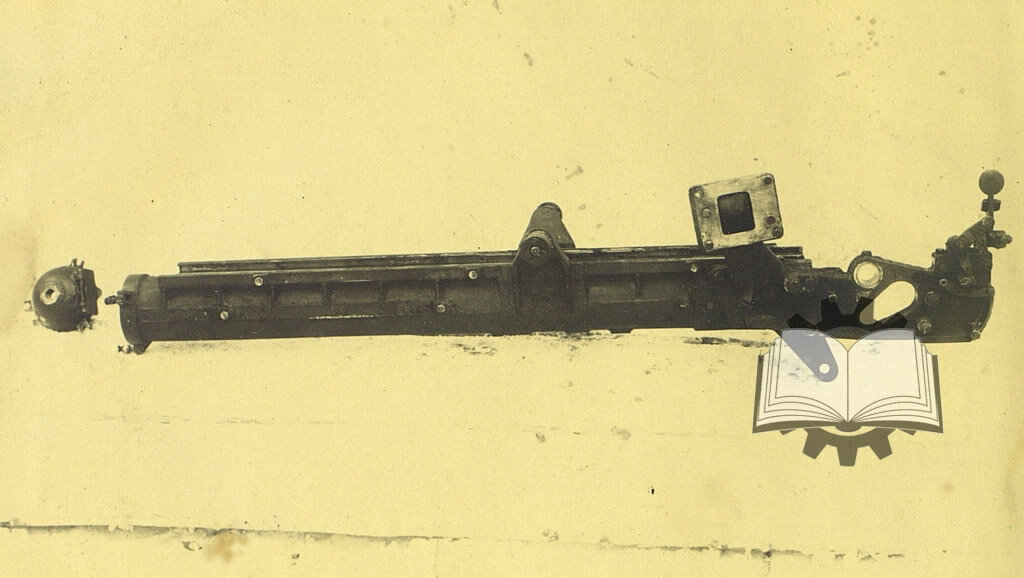

К 1940 году завершилась разработка нового английского противотанкового орудия. Традиционно для англичан калибр указывался по массе снаряда (Ordnance QF 6-pounder). По факту был выбран еще один традиционный для англичан калибр — 57 мм. Тот же калибр имела первая в мире танковая пушка, но между этими 6-фунтовками была настоящая пропасть. Поначалу с новым орудием наблюдались проблемы, что привело к созданию OQF 6-pdr Mk.II, с укороченным до 43 калибров стволом. «Полноценная», с длиной ствола 50 калибров, пушка появилась позже. Те же метаморфозы шли и с танковыми версиями орудия. В бой эти пушки пошли с 1942 года. Тогда же эти орудия появились и в Советском Союзе. Официально в Советский Союз отправили 400 таких пушек. Они даже присутствуют в некоторых музеях, но про боевое применение как-то не слышно. А вот о том, как английское орудие встретили артиллеристы, известно.

До Советского Союза новинка добралась ближе к концу 1942 года. К сожалению, отследить пушки не получается, приёмка ГАБТУ КА их, понятное дело, не фиксировала. Но есть подозрение, что прибыли OQF 6-pdr Mk.II едва ли не позже, чем первые танки, вооруженные танковой OQF 6-pdr Mk.III. По крайней мере, хоть какая-то переписка по этим орудиям появляется уже осенью 1942 года. Поэтому и испытания пушки сдвинулось к началу 1943 года. Кстати говоря, переписка по 2-фунтовой пушке датирована летом 1942 года. Она проходила как минимум два этапа испытаний, в ходе которых шли жалобы на полуавтоматику.

Предписание Артиллерийского Комитета ГАУ КА на проведение испытаний было подписано 10 ноября 1942 года. Проводили испытания на Гороховецком АНИОП. Во время войны он стал основным местом испытаний буксируемой и танковой/самоходной артиллерии. Само орудие поступило еще 7 ноября 1942 года, но по факту начались испытания 7 января 1943 года. Причина прозаичная — «снарядный голод». Прибыли боеприпасы только 6 января, причем в объеме всего 100 штук. Поэтому испытания оказались недолгими: закончились они 9 января, после того, как снаряды кончились.

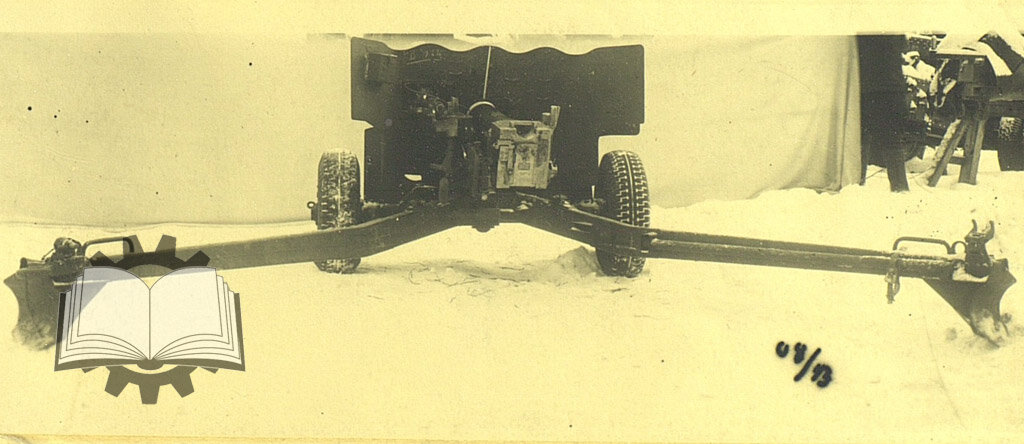

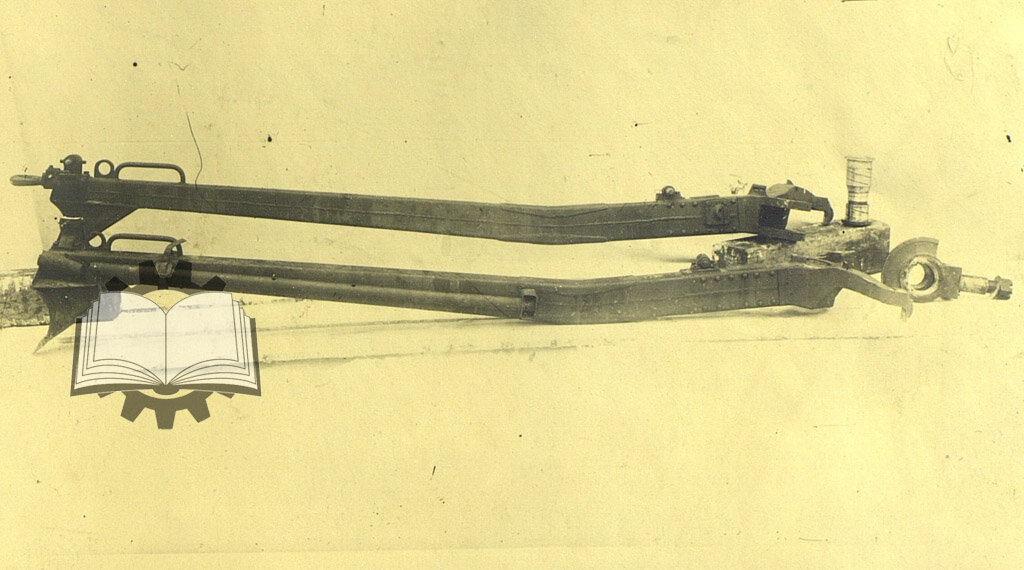

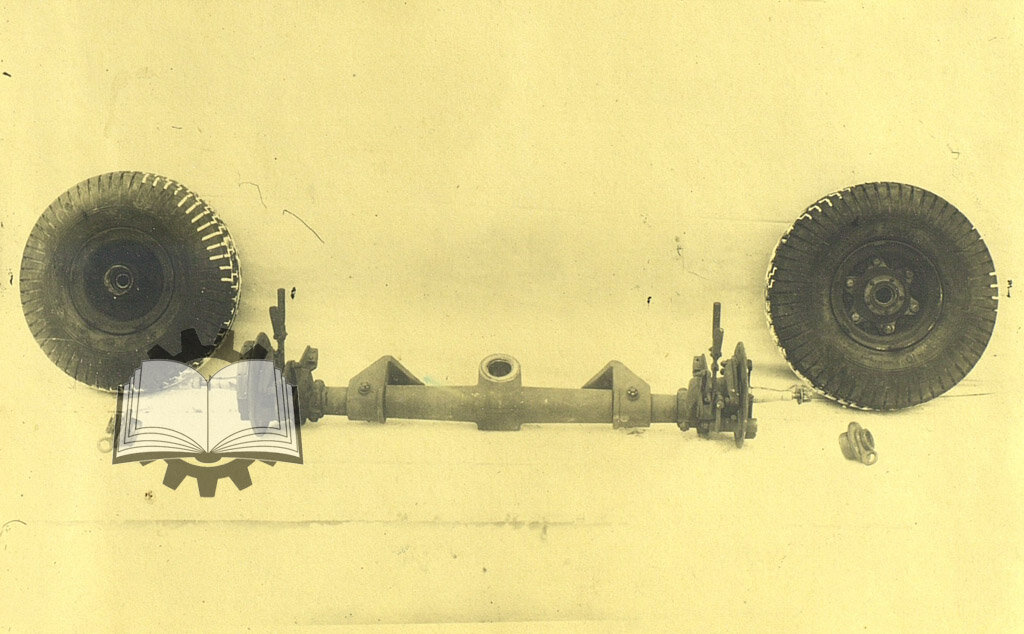

Помимо стрельб, проводилось и изучение орудия. И вот тут выяснились крайне интересные моменты. Если и есть у 6-фунтовой пушки преимущество, то только в низком силуэте. С учетом того, что у ЗИС-2 был чрезмерно высокий, для противотанкового орудия, щит, неудивительно. Но и тут имелся нюанс. Клиренс OQF 6-pdr Mk.II составлял 218 мм, это даже ниже, чем у 45-мм противотанковой пушки. У ЗИС-2 он составлял 350 мм, на пересеченной местности это уже важный показатель. У английской пушки был существенно больше сектор горизонтального обстрела, но заметно меньше вертикальные углы наводки. Наконец, приземистая и, вроде бы, более легкая пушка оказалась тяжелее ЗИС-2. Ненамного (1198 кг против 1125 кг у ЗИС-2), но тем не менее. Таскать такую пушку по раскисшей грязи — сомнительное удовольствие.

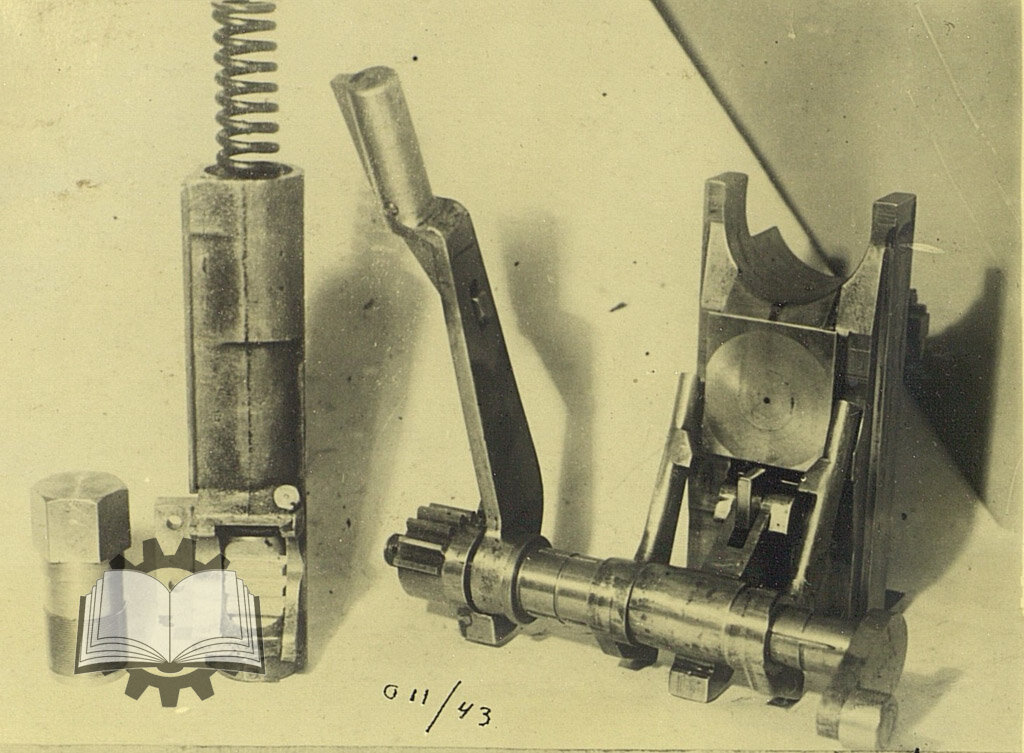

Не менее интересными оказались и результаты стрельб. Проводились они в несколько этапов, в том числе делались 2 серии по 44 выстрела. На испытаниях была достигнута скорострельность 20-25 выстрелов в минуту. При этом выявились и не очень приятные моменты. При стрельбе в ходе первой серии первые 15 выстрелов происходили с вялыми накатами, а затвор открывался не полностью. Если же затвор открывался вручную, что откаты получались штатными. К 15-му выстрелу, видимо, орудие сработалось, после чего длина отката выросла до 720 мм. Окончательно в норму полуавтоматика пришла к 20-му выстрелу. С 35-го выстрела накаты стали резкими, появился характерный стук. Во время всего этого экстракция гильз происходила в штатном режиме. Похожая ситуация была и во второй серии выстрелов, но тогда в норму полуавтоматика пришла после 10 выстрелов.

Причиной проблем полуавтоматики признали низкую температуру, жидкость замерзала, а по ходу стрельбы температура увеличивалась. Для проверки этой особенности позже провели еще этап стрельб. 26 выстрелов произвели, предварительно подогрев жидкость до температуры +25 градусов. После этого стрельба проходила в штатном режиме. Хватало, впрочем, и дополнительных замечаний по системе отката. Например, обнаружились трещины кронштейна полуавтоматического механизма при стрельбе, пришлось ставить другой. Наконец, часть орудий не имели противовеса на стволе. Это приводило к тому, что ствол оказывался неуравновешен. Введение противовеса отчасти проблему решило.

Испытания показали, что преимуществ OQF 6-pdr Mk.II перед отечественными орудиями не имеет. Этот вердикт вполне справедлив, правда, с одним нюансом. На бронепробиваемость орудие не испытывали. Решили оставить на потом, а это самое «потом» не случилось. Вместо буксируемой пушки стреляла танковая, установленная в Churchill III. Стреляла она в апреле 1943 по Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E, показав себя примерно на уровне ЗИС-2. В общем-то, орудие неплохое, но какого-то большого смысла в нем не имелось. Нет, оно даже повоевало, но в виде танковых пушек Churchill и Valentine. А также в виде орудий M1, установленных на полугусеничных истребителях танков GMC T48 (у нас СУ-57).

Ныне эти пушки можно видеть как минимум в паре наших музеев. А именно в Центральном Музее Вооруженных Сил РФ и в Музее Победы. Оба орудия более-менее позднего выпуска, с противовесами. В таком виде у нас им повоевать не пришлось, а вот у англичан карьера OQF 6 pounder вполне сложилась. Да и не только у них: последние случаи применения 6-фунтовки датированы 60-ми годами. С учетом того, сколько прожила наша ЗИС-2, неудивительно.

Список источников:

- ЦАМО РФ

- Архив автора