Война лучей: беспомощные стражи бесполезной империи

Немцы занялись радарами задолго до мировой войны: собственно, сама идея радиолокации и была изобретена в Германии, Кристианом Хюльцмеером еще в 1904 году! Его "телемобилоскоп" (предназначенный для предупреждения столкновений кораблей в тумане), будучи чрезвычайно грубым и примитивным прибором, не получил практического применения, но начало было в определенной степени положено.

"Телемобилоскоп" Кристиана Хюльцмеера: как все началось

В 1928 году, доктор Ганс Хольцман, Пауль-Гюнтер Эбшлох и несколько их единомышленников организовали небольшую частную компанию GEMA — Gesellschaft für Elektroakustische und Mechanische Apparate — занимавшуюся вопросами радиолокации в практическом применении. Исследования доктора Хольцмана в области микроволновых излучателей натолкнули их на мысль создать устройство для обнаружения кораблей в море при плохой видимости.

За поддержкой, GEMA обратилась к главному производителю германской электроники — концерну "Телефункен". В январе 1934 года состоялась встреча между руководством GEMA и ряд других исследователей из институтов Кригсмарине встретились с руководством "Телефункен" и попытались заинтересовать концерн своими работами. Но глава исследовательского отдела "Телефункен" — доктор Вильгельм Рунге — не заинтересовался радиолокацией, заявив, что идея представляет собой "чистую научную фантастику".

Несмотря на отсутствие поддержки, GEMA продолжило работу, и осенью 1934 года презентовало свой первый радиолокатор. Это грубое устройство могло обнаружить корабль на дистанции до 10 километров, и, собственно, ничего более — ни дистанции, ни даже точного направления прибор не давал. Но руководство Кригсмарине, чрезвычайно заинтересованное предлагаемыми возможностями, поддержало проект и заказало разработку нового радара.

Летом 1935, такой радар был создан инженерами GEMA. Впоследствие известный как Seetak, этот комплекс мог, как показали испытания, засечь цель размером с крейсер на дистанции до 8 км, и определить расстояние до него с точностью до 50 м. Этого было вполне достаточно, для навигации при плохой видимости (что и было главной целью проекта Кригсмарине), и для наведения орудий (что не было приоритетом, но было интересной дополнительной возможностью). Впоследствии, радары Seetak и их улучшенные версии — с радиусом действия до 50 километров — стали основными радарами крупных кораблей германского флота.

Но важно было другое. В ходе экспериментов с Seetak, инженеры GEMA убедились, что радар может засекать не только корабли, но и самолеты. Было установлено, что цель, размером с двухмоторный бомбардировщик, обнаруживается радаром с 28 км. На основании этих опытов, инженеры GEMA решили разработать новый радар, специально предназначенный для обнаружения и предупреждения о летящих самолетах.

Так появилась "Фрейя"

Freya

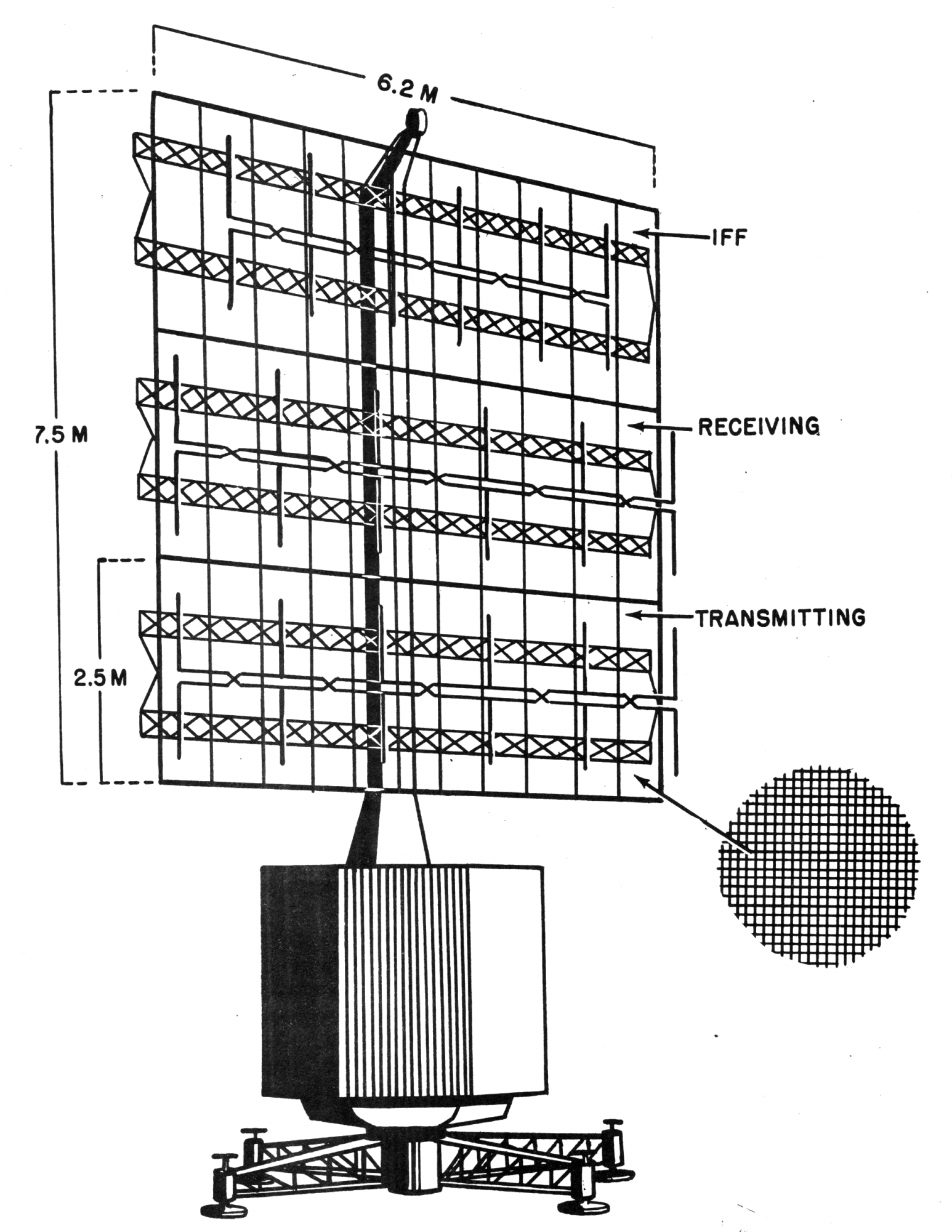

Первый немецкий радар раннего предупреждения был создан в 1938 году. Названный "Фрейя", он воплощал все новейшие на тот момент достижения радиолокационной технологии. В отличие от британцев, в своем "Chain Home" запустивших в производство по сути дела лабораторный прототип, немцы тщательно отработали все элементы конструкции — "Фрейя" была весьма компактным устройством.

Она функционировала в метровом диапазоне на длине волны около 2,3-2,5 метров. Это было ее главное премущество над британскими радарами, работавшими на длине волны около 10-12 метров: "Фрейя" могла засекать объекты гораздо меньших размеров (такие как истребители) и определяла их положение с гораздо большей точностью.

Несомненным и огромным преимуществом "Фрейи" была ее компактность. В отличие от монументальных британских станций, опиравшихся на целый лес высоких мачт, "Фрейя" перевозилась в полностью собраном виде на обычном трейлере. Таким образом, радары легко могли быть установлены непосредственно там, где в них возникала необходимость. Подобная возможность давала немцам значительные преимущества в обеспечении ПВО захваченных территорий: немецкий радар, фактически, надо было только привезти и установить. Британские же радарные станции приходилось строить.

Схема установки "Фрейя" (американское описание трофейной системы)

Были у "Фрейи" и недостатки. За счет меньшей длины волны и меньшей высоты радарной антенны, ее радиус действия значительно уступал британскому аналогу. Ранние модификации "Фрейи" обеспечивали дальность обнаружения не более 100 км. Только к концу войны дальность удалось увеличить приблизительно до 160.

Кроме того, "Фрейя" не могла эффективно определять высоту цели. Британский "Chain Home" решал эту проблему просто: два комплекта принимающих антенн были расположены на разной высоте, и по разнице принимаемого сигнала между ними определялась приблизительная высота полета цели. Но "Фрейя", с ее компактной, сравнительно небольшой антенной, была на это не способна. В попытке решить проблему, немцы не придумали ничего лучшего, чем… двигать антенну вверх и вниз, таким образом приблизительно определяя высоту полета цели.

Но самым главным недостатком "Фрейи" стало то, что немцы, доводя свой первый радар до совершенства, прозаически затянули все сроки. Да и Люфтваффе первоначально не проявило особого интереса к радарам, разрабатываемым Кригсмарине. К тому моменту, когда в 1939 году началась Вторая Мировая Война, во всей Германии действовали лишь 8 РЛС раннего обнаружения, прикрывавших отдельные объекты — воистину, жалкий результат по сравнению с сплошной сетью из 21 радара "Chain Home", протянувшейся по всему южному побережью Великобритании.

Потенциал радаров немцы осознали лишь после того, как 18 декабря 1939 с помощью одиночной "Фрейи" был отражен налет 22 бомбардировщиков "Веллингтон". Радар засек бомбардировщики на расстояниив 113 км, и обеспечил наведение истребителей на цель, сбивших почти половину британских самолетов. Люфтваффе было настолько впечатлено возможностями радара, что уже к весне 1940 года, одиннадцать радарных станций были расположены вдоль западной границы Германии. В дальнейшем, "Фрейи" широко применялись на западном и восточном фронтах, обеспечивая раннее предупреждение о ночных налетах.

Именно на "Фрейях" держалась печально известная "линия Каммхубера" — огромный барьер из радиолокационных станций, зенитных прожекторов, наземных зениток и эскадрилий истребителей, созданный немцами для прикрытия внутренних районов Германии летом 1940 года. Протянувшийся от Дании до центральных районов Франции, этот барьер был разделен на "ячейки", каждая из которых включала РЛС раннего предупреждения "Фрейя", нацеливаемые с помощью РЛС прожекторные посты, и приписанные к ней истребители ПВО Рейха, наводимые по сигналам радаров с наземных постов. Эта линия — своего рода, пояс укреплений в небе — предназначалась для защиты от ночных налетов.

Два радара "Фрейя" на позиции.

Британцы очень быстро осознали, какую опасность несет в себе "Фрейя". Хотя германская система ПВО была в целом, примитивнее британской — немцы так и не создали единой системы координации усилий противовоздушной обороны, в результате чего координация между отдельными секторами ПВО просто отсутствовала — тем не менее, многочисленные германские радары создавали множество проблем. "Фрейи" предупреждали о приближении британских бомбардировщиков, наводили на них прожекторы, и обеспечивали целеуказание для наземных постов наведения перехватчиков. Требовались меры противодействия.

И такие были быстро созданы. Британцы разработали систему, названную "Окном" — полоски мелко нарезанной фольги, сбрасываемой с бомбардировщиков. Имея ту же длину, что и длина волны "Фрейи", сбрасываемая фольга порождала полный хаос на экранах немецких радаров, скрывая летящий самолет за сплошной лавиной ложных сигналов.

Не довольствуясь этим, британцы разработали системы глушения. Первая из них — "Муншайн" (лунное сияние) основывалась на простом усилении сигнала с помощью транспондера бомбардировщика, настроенного на сигналы немецкого радара. Теперь вместо своего отраженного сигнала, "Фрейя" получала чудовищно усиленный — и в результате, одиночный бомбардировщик воспринимался как огромная армада из сотни самолетов в плотном построении! Вторая — "Мандрил" — была высокоэффективной глушилкой, начисто забивавшей возможность определения дистанции. Немецкие истребители метались в небе, пытаясь отыскать в воздушном пространстве огромные армады из сотен бомбардировщиков — и находя лишь пустоту, в то время как настоящие британские самолеты успешно проскальзывали сквозь рассредоточенную, раскоординированную немецкую оборону. Бомбардировка Гамбурга, обернувшаяся для немцев почти 45000 жертв, стала безжалостно эффективной демонстрацией британского технологического превосходства.

Более 1000 радаров "Фрейя" были изготовлены за время войны. Подавляющее большинство из них применялось на Западном Фронте или в ПВО Рейха.

P.S. Завершая разговор о "Фрейе" следует отметить ее оригинальное применение на Восточном Фронте. Так как собственно "по специальности" у радаров там работы особой не находилось — советские бомбардировщики по ночам бомбили много но без толку, а У-2 "Фрейя" толком не замечала — немцы использовали "Фрейю" как импровизированный аналог британской радионавигационной системы "Gee".

Летящий немецкий бомбардировщик постоянно отслеживался радаром, который измерял расстояние до него, и посылал поправки навигатору, ведя самолет по круговой траектории с "Фрейей" в центре. Вторая "Фрейя" определяла момент, когда бомбардировщик окажется точно над целью. Система позволяла немецким бомбардировщикам добиться высокой точности ночных ударов, но из-за недостаточного радиуса действия (до 160 км) применялась только в тактических целях.

Wurzburg

Как уже говорилось ранее, первоначально фирма "Телефункен" не заинтересовалась идеями радиолокации, сочтя их "научной фантастикой". Но уже в 1935, под влиянием успешной демонстрации радаров флота, доктору Рунже пришлось спешно пересмотреть свои взгляды и инициировать экстренную программу.

Понимая, что GEMA уже ушла далеко вперед в системах раннего обнаружения, и конкурируя с ней — коммерчески успешную систему создать вряд ли удастся, "Телефункен" сконцентрировала усилия на создании радара меньшего радиуса действия но очень высокой точности. Такой радар мог бы использоваться для эффективного наведения зенитных орудий на цель.

Первый прототип был представлен на испытания летом 1936 года. Испытания прототип провалил полностью: точность определиня положения цели составила… 50 метров на дистанции в 5 километров. Даже для самых тяжелых зениток это было уже чересчур. Тем не менее, работы продолжались активно, ибо "Телефункен" удалось заинтересовать своим проектом Люфтваффе. В 1938 году был получен полный контракт на разработку машины.

Переживший войну: радар Wurzburg-Riese в музее, Франция

В июле 1939, работы, наконец, увенчались успехом: прототип FuMG-62 был представлен лично Гитлеру. "Телефункен" удалось действительно создать чрезвычайно точную для своего времени систему! За счет применения параболической антенны, и работы на очень коротких (для того времени) 50-сантиметровых волнах, точность радара составила порядка 25 метров на дистанции в 29 километров. Испытания система прошла удовлетворительно, и в 1940 году была запущена в серийное производство: Рейх отчаянно нуждался в средствах ночного наведения зениток, лучших, чем зависимые от погоды зенитные прожекторы.

Базовая версия радара — названная Wurzburg-A — была довольно примитивным устройством. Параболическая антенна диаметром около 3 метров (которая еще и складывалась пополам для удобства транспортировки) наводилась оператором вручную: оператор следил за высотой пиков на экране осциллографа, и определял, в каком положении радар принимает максимальный отраженный сигнал. Понятное дело, точность была не ахти: поэтому поначалу радар использовали только для наведения зенитных прожекторов, а сами зенитки уже стреляли по "подсвеченному" самолету.

Не желая остановиться на этом, "Телефункен" разработала Wurzburg-B. Эта версия радара была дополнена инфракрасным детектором для "точного наведения". Результаты оказались еще хуже: немецкие инфракрасные приборы того времени либо просто не работали, либо работали хуже оптических, и в серию этот проект не пошел.

Чуть позже была создана версия радара Wurzburg-C, на которой проблему решили более эффективно. Слегка смещенные от центра параболической антенны эмиттеры поочередно отсылали сигнал, который оператор принимал как два пика на экране. Перемещая антенну, оператор следил за высотой обеих пиков, и находил тем самым нужное положение. Точности для наведения зениток не хватало по-прежнему.

Наконец, в 1941, немцы ввели Wurzburg-D — первый немецкий радар с коническим сканированием. Антенна теперь непрерывно вращалась: положение самолета противника определялось по возникающему пику сигнала, когда антенна оказывалась наведенной точно на него. Таким образом, оператор мог отслеживать перемещения цели, и эффективно сопровождать ее лучом. Размеры 3-метровой антенны сочли недостаточными: и была построена версия Wurzburg-Riese ("Гигант") c 7,4-метровой параболической антенной. Этот огромный радар уже не помещался на трейлер: для его перевозки использовались специальные железнодорожные платформы.

Именно эта версия радара наиболее широко применялась немцами. За время войны было выпущено более 4000 экземпляров! Радары этого типа использовались для наведения зениток, и истребителей: в последнем случае, использовались два радара. Один из них непрерывно сопровождал истребитель, а другой, по сигналам от "Фрейи" раннего обнаружения, брал на сопровождение бомбардировщик, и наземная станция, сопоставляя данные радаров, выводила истребитель точно на цель. Предельная дальность составляла 70 километров, но большинство моделей не работали более чем на 40.

Смертельно опасный дуэт: "Фрейя" (справа) и Wurzburg-Riese (слева) на Восточном Фронте.

В 1943 году, немцы установили версию радара на торговое судно "Того", преобразованное в "корабль наведения ночных истребителей". Немцы рассчитывали применять его для операций на Балтике. В 1944 году, после эффектного (но почти безрезультатного) ночного налета советской авиации на Хельсинки, "Того" был переведен в финские воды, для прикрытия столицы Финляндии от последующих налетов. В последние месяцы войны он прикрывал от бомбардировок эвакуацию немецких войск из Восточной Пруссии.

P.S. Немцы уделяли огромное внимание обеспечению секретности своих радарных разработок. Это не слишком устраивало британцев — и поэтому вскоре после того, как Wurzburg был запущен в серию, британцы устроили рейд на материк с целью его захвата.

Ночью, 27 февраля 1942 года, 120 коммандос были выброшены с парашютами на побережье Франции в районе Брюневаля. По данным британской разведки, в этом районе находилась одна из радарных установок. Высадившись, коммандос разделились на две группы: одна начала зачистку побережья для эвакуации, а вторая, скрытно приблизившись, атаковала виллу, где стоял радар, и захватила немецих операторов врасплох. Небольшая путаница в планах помешала немедленной эвакуации, но не привела к особым проблемам.

Утром 28 февраля, коммандос эвакуировались на моторных катерах. В результате этой операции, британцы захватили радарную установку Wurzburg, и шестерых ее операторов. Тщательное изучение радара позволило существенно продвинуть британские методы радиоэлектронной борьбы!

Jagdshloss

Война затягивалась, дела у немцев шли все хуже и хуже. Новые радары, которыми немцы пытались преломить ход воздушной войны, не заставили себя ждать.

В 1943 появился Jagdshloss — первый немецкий радар кругового обзора с вращающейся антенной и круговым экраном отображения. Собственно, идея-то появилась еще в 1936, но тогда ей не дали хода, сконцентрировав усилия на "Фрейе". Изменившаяся ситуация к 1943 потребовала и новых систем.

Радар Jagdshloss устанавливался на 8-метровой башне. Он представлял собой массивную антенну из двух рядов по четыре горизонтально расположенных диполя в каждом. Все элементы радара были заимствованы от предыдущих проектов — "Фрейя" и Wurzburg.

Предназначался радар для контроля воздушного пространства и эффективного управления ситуацией в воздухе. Он был оборудован системой определения "свой-чужой", которая демонстрировала на экране попеременно то свои, то вражеские самолеты. Радиус действия радара достигал 80 километров.

На испытаниях, установка продемонстрировала ряд недостатков. К примеру — летящий на высоте около 8000 метров самолет оказался для нее просто невидим: сигнал от него накладывался на отраженный сигнал от земли. Для компенсации недостатка пришлось добавить к вращающейся антенне параболический приемный элемент от Wurzburg. Кроме того, радарный комплекс оказался очень дорогим и сложным, и радиус его действия не превышал 80 км.

Захваченный американцами недостроенным радарный комплекс

Менее 80 радаров Jagdshloss были изготовлены к концу войны. Обычно они располагались вокруг крупных городов, обеспечивая эффективный контроль воздушного пространства и управление происходящим в ним. С помощью дисплея кольцевого обзора, операторы могли точно видеть происходящее в воздухе, куда направляются вражеские бомбардировщики и в каких количествах, но… к тому моменту, когда радары пошли в серию, немецким операторам уже оставалось в общем-то лишь беспомощно наблюдать, как огромные армады "Ланкастеров" и "Линкольнов", сминая жалкое сопротивление, методично стирают с лица земли кварталы городов "тысячелетней империи".

FuMG 41/42 Mammut

И все же под самый занавес войны немцам удалось хотя бы частично вырваться вперед.

В 1944 году, GEMA создала радар нового поколения. Он состоял из грандиозной неподвижной антенны, представлявшей собой шесть или восемь соединенных вместе антенн "Фрейя", и соединенный с двумя устройствами "Фрейя". За свои огромные размеры, система получила прозвище "Мамонт".

"Мамонт" был первым в мире радаром с фазированной антенной решеткой. Меняя цикл излучателей в антеннах, радар осуществлял электронную развертку луча на угле около 100 градусов с обеих сторон антенны. Боковые сектора в 90 градусов оставались "слепыми пятнами": но это считалось не слишком важным недостатком для радара, способного обнаружить летящий на 8000 метров бомбардировщик на дистанции в 325 километров!

"Мамонт"

"Мамонт" был верхом германской радарной технологии. Но появился он слишком поздно, чтобы сыграть какую-либо роль в войне. Хотя несколько бетонных площадок под будущие радары было построено во Франции, до конца войны ни одного устройства (если не считать прототипов) так и не было изготовлено. Так бесславно завершилась история немецкого радаро-строения.

Разрисованные граффити бетонные опоры, приготовленные для так и не построенного радара "Мамонт" на мысе Фагно (Франция). Печальное наследие империи, которая не имела права на существование.