Статья Владислава Гончарова с сайта WARSPOT.

Содержание:

Принято считать, что эра броненосцев кончилась в 1905 году при Цусиме, а Первая мировая война подписала им смертный приговор. Между тем последние броненосцы вступили в строй в начале 30-х годов. В то время они предназначались уже не для эскадренных боёв в океане, а для обороны побережья и взаимодействия с береговой артиллерией.

Обретя в 1918 году независимость, Финляндия вместе с ней получила и множество проблем, главной из которых был конфликт на восточной границе. Было очевидно, что при каком угодно режиме в России её власти будут недовольны границей независимой Финляндии, и восточный сосед неизбежно станет самым вероятным противником.

Севернее Ладожского озера граница была прикрыта полным бездорожьем, на Карельском перешейке строилась «Линия Маннергейма», но для защиты правого фланга, проходившего по Финскому заливу, требовалось сбалансированное сочетание береговых укреплений и флота. Уязвимость этого фланга уже продемонстрировала высадка в апреле 1918 года 14-тысячного германского десанта, решившего исход гражданской войны в Финляндии в пользу «белых».

Планы строительства финского флота в 20-е годы

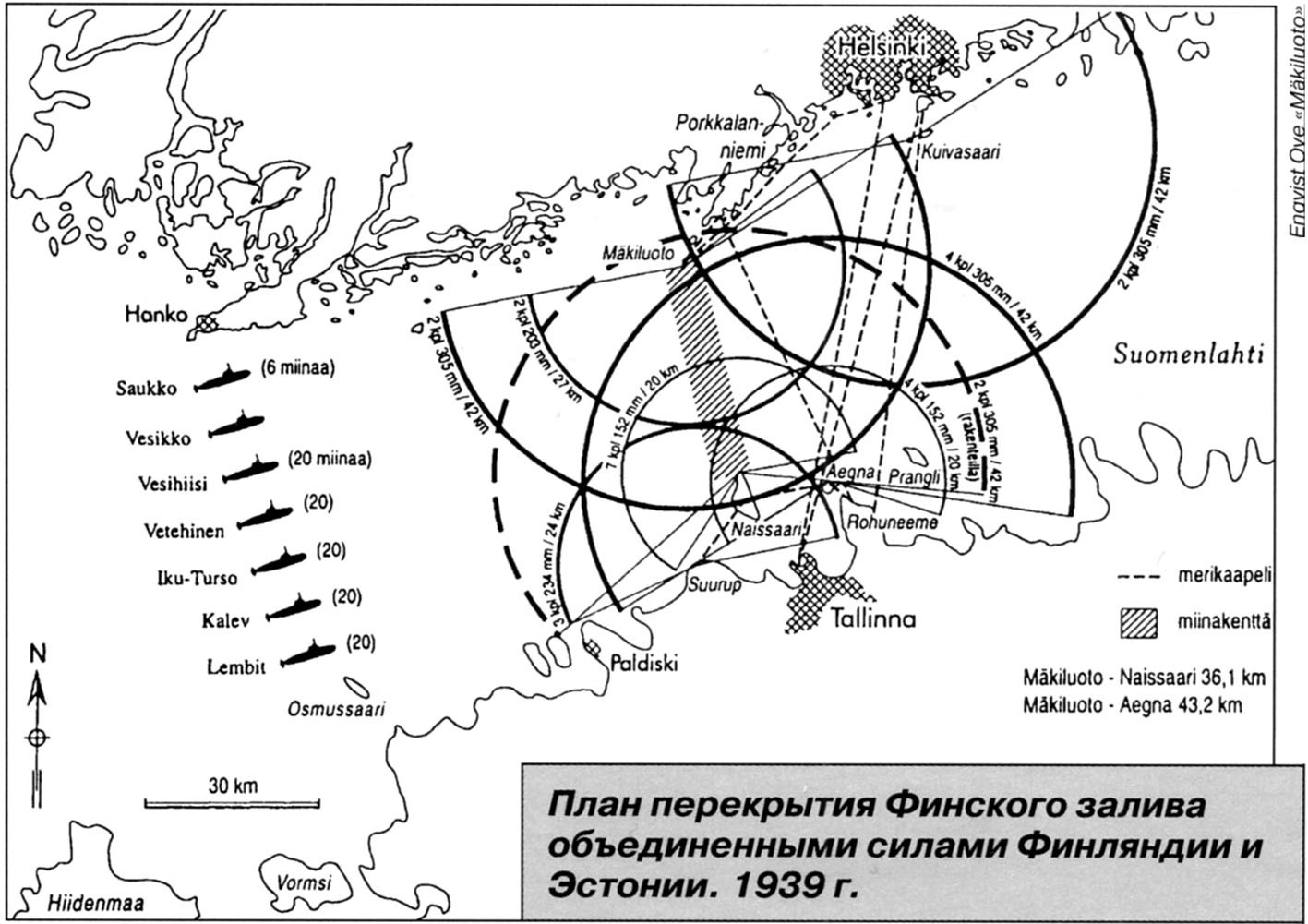

Для защиты побережья с начала 20-х и до середины 30-х годов Финляндия развернула мощную береговую артиллерию — её основой стали батареи, оставшиеся от русской морской крепости Петра Великого. Эта артиллерия, главной силой которой стали три десятка орудий калибром 254 мм и пять десятков 152-мм орудий, прикрывала все шхеры южного побережья Финляндии. Кроме того, имелись два 305-мм орудия на острове Эрэ и два таких же на мысе Ристиниеми. Позднее, уже в первой половине 30-х годов на островах Макилуото и Куйвассаари были возведены две башенные двухорудийные 305-мм батареи с дальностью стрельбы 42 км, полностью перекрывавшие огнём Финский залив в районе острова Найссаар.

Схема размещения финских береговых батарей в устье Финского залива и организации взаимодействия с береговыми батареями Эстонии в конце 30-х годов. «Арсенал-Коллекция», 2014, №3

С флотом у Финляндии дела обстояли гораздо хуже. От старого русского флота ей досталось некоторое количество небольших старых кораблей, самыми крупными из которых были минные крейсера «Посадник» и «Воевода», переименованные в «Клас Хорн» и «Матти Курки». Уже в 1919 году командующий финским флотом Яльмар фон Бонсдорф предложил обширную программу строительства кораблей общим водоизмещением до 32 000 т. Сюда должны были войти 4 монитора, 4 быстроходных разведывательных корабля по 1300 т, 2 минных заградителя, 4 больших подлодки, 4 малых канонерки, 9 больших и 36 малых миноносцев, 6 сторожевых и 2 учебных корабля.

Весной 1920 года в Финляндии была образована комиссия по делам флота под председательством капитана 1-го ранга Густава фон Шульца, предложившая альтернативный план с упором на строительство торпедных кораблей: 4 турбинных эсминца, 8 миноносцев, 4 средних подлодки с плавбазой, учебный корабль и ряд катеров. План не был принят, комиссию расформировали.

Новая комиссия уже под председательством представителя сухопутных сил генерала Оскара Энкеля рассмотрела альтернативный проект. Теперь он предусматривал прежде всего постройку малых артиллерийских кораблей: 8 больших и 4 малых канонерских лодок, 6 турбинных миноносцев со скоростью 30 узлов, 6 небольших подлодок с плавбазой, учебного корабля и двух минзагов. При этом большие канонерские лодки при водоизмещении в 700 т должны были нести по одному 234-мм и 152-мм орудию и иметь броню в 100 мм. В следующем году их характеристики были уточнены: водоизмещение выросло до 1200 т, вооружение — до двух 234-мм орудий; теперь они характеризовались как броненосцы береговой обороны.

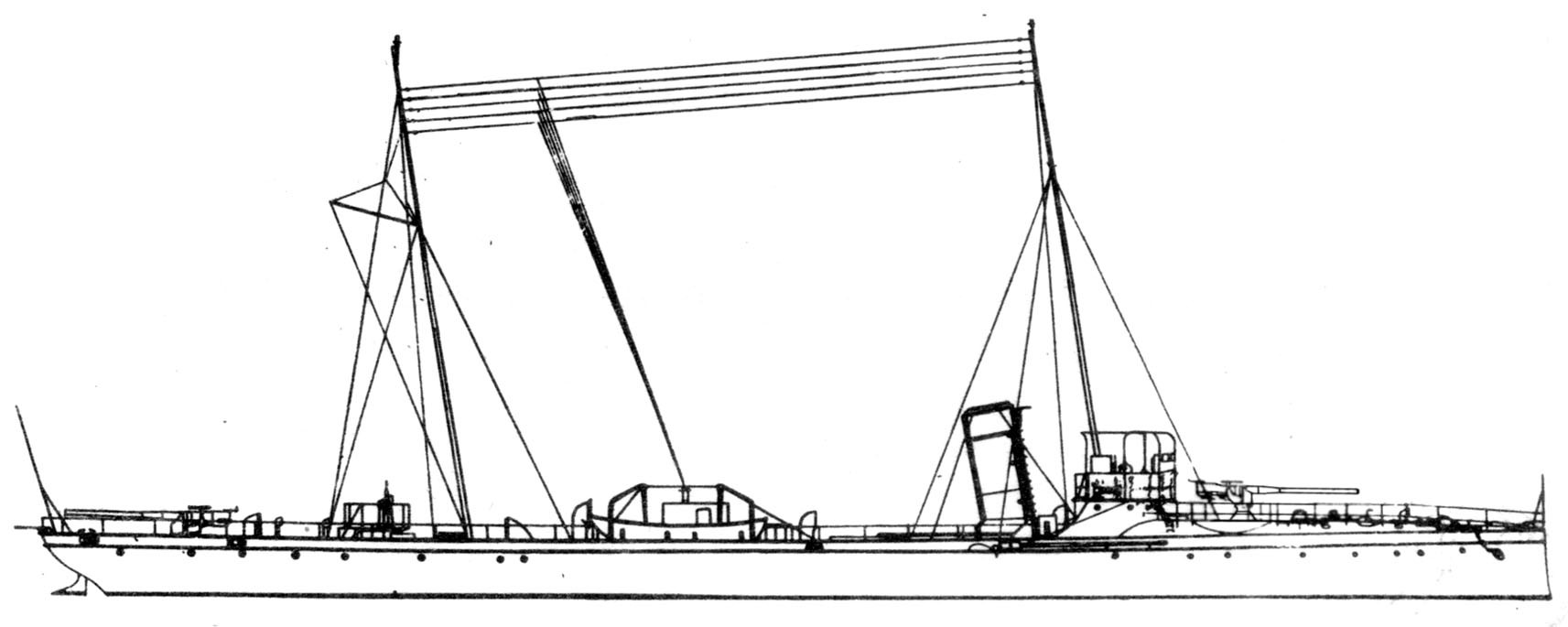

Посыльное судно (бывший минный крейсер) «Посадник». Захвачено финнами в 1918 году, продано им по цене металлолома в 1922 году, под именем «Клас Хорн» находилось в строю до начала 50-х годов. Ю.В. Апальков. Боевые корабли Балтийского флота. 8.1914−10.1917. Справочник. СПб.: ИНТЕК, 1996

На основе этих предложений в 1922 году комиссия Энкеля сформировала весьма амбициозный проект национальной кораблестроительной программы. Он предусматривал постройку 6 броненосцев береговой обороны, 6 больших турбинных миноносцев, 16 средних и малых подлодок, 48 малых миноносцев (обозначенных как торпедные катера) и ряда других судов. Общее водоизмещение кораблей программы составило бы 32 000 т в максимальном варианте и 21 000 т в сокращённом.

Естественно, для небольшой страны такая программа была неосуществима по экономическим причинам, поэтому в следующем году парламентский комитет по обороне представил новую программу, куда более умеренную. Она была рассчитана на восемь лет — за это время в состав флота предполагалось ввести 3 броненосца береговой обороны, 2 малых турбинных эсминца, 6 подлодок (из них 4 малых), 30 торпедных катеров, два минных заградителя и одну плавбазу.

При этом сокращались размеры всех кораблей, кроме броненосцев береговой обороны. Теперь при водоизмещении около 2450 т, длине 77 м и скорости 15 узлов он должен был нести два 210-мм орудия, три 120-мм орудия и четыре 75-мм зенитки. Толщина броневого пояса составляла 100 мм, палубы — от 25 до 40 мм. Наброски проекта разрабатывал инженер Линдхольм.

Работавшая в Финляндии английская миссия генерала У. Кирка предложила свой вариант броненосной канонерки: четыре 152-мм орудия и скорость 20 узлов при длине до 90 м и том же водоизмещении. В 1924 году программа была подана на утверждение сейма, общая её стоимость оценивалась в 452 млн финских марок. Даже эта сумма оказалась непосильной для Финляндии: программа была отклонена и подверглась значительным сокращениям. В феврале 1925 года в ней остались два броненосца береговой обороны, 4 подлодки, 4 торпедных катера и учебное судно. Теперь программа оценивалась в 375 млн марок и рассчитывалась на четыре года. Этот проект не был отвергнут, но парламент отложил его рассмотрение до того момента, когда типы предложенных кораблей станут более определёнными.

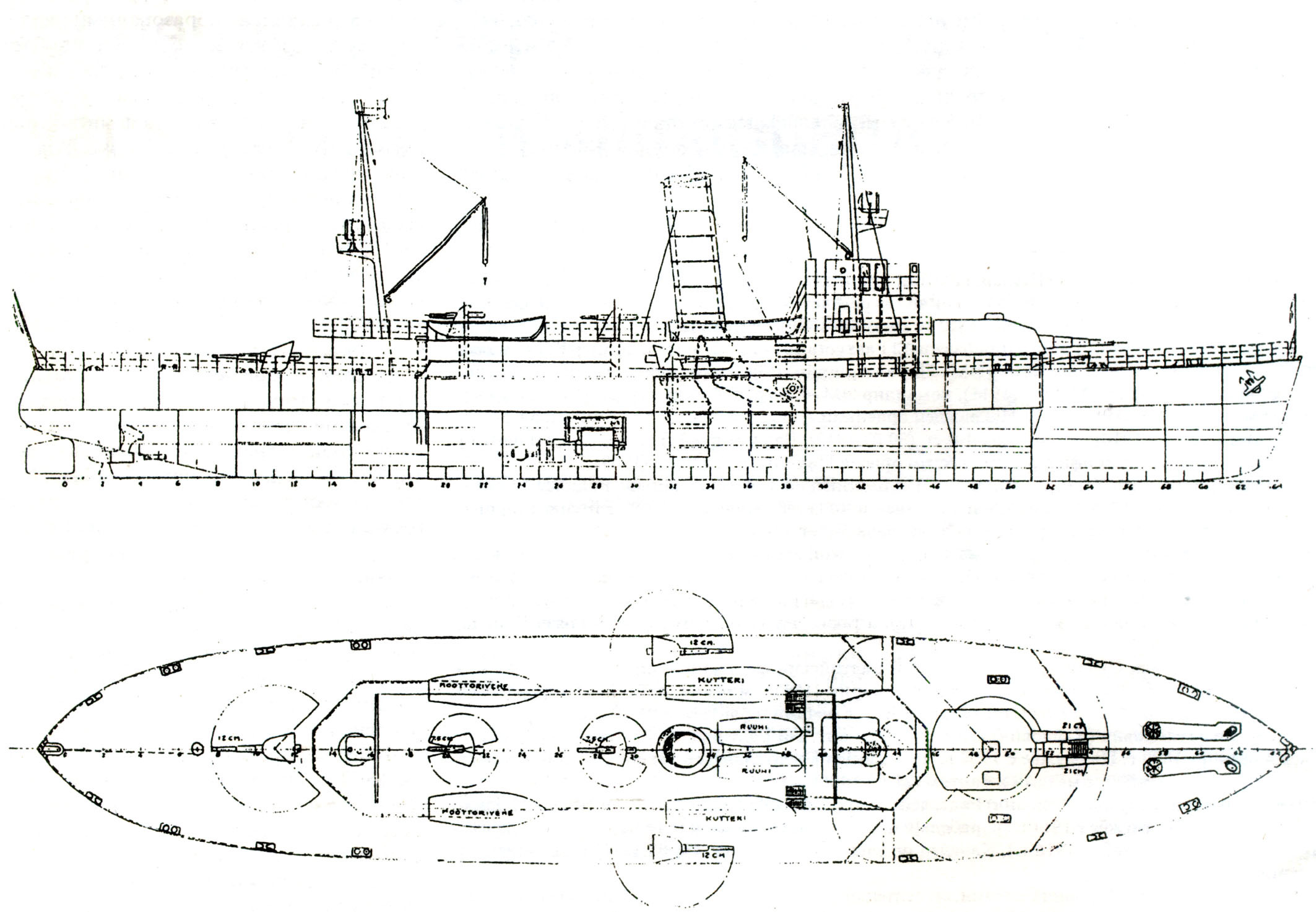

Проект броненосной канонерской лодки с двумя 210-мм орудиями в одной башне, разработанной фирмой «Коне я Силья» (1924 год). «Тайфун», 2000, №12 (31)

Мы видим, что в каждую из этих программ наряду с кораблями для «малой войны» (торпедными катерами и подлодками) включались броненосцы береговой обороны. Отчасти это стало влиянием соседней Швеции, где такие корабли традиционно являлись основой флота, но в первую очередь определялось характером обороняемой местности. Защита шхер требовала кораблей, способных играть роль подвижных крупнокалиберных батарей. Они должны были вести огонь из глубины шхер, используя береговые наблюдательные посты, поэтому высокая скорость и толстая броня им не требовались. Впрочем, отстаивая кораблестроительную программу в парламенте, военный министр специально отметил, что броненосцы могут быть пригодны как для обороны, так и для наступления.

Хотя ни одна из предложенных кораблестроительных программ так и не была принята, специалисты нескольких верфей начали инициативное проектирование кораблей — в первую очередь броненосцев береговой обороны. Так, уже в 1924 году фирма «Коне я Силья» на основе предложений Линдхольма спроектировала броненосный корабль с двумя 210-мм и тремя 120-мм орудиями. Главный калибр размещался в одной или двух башнях, а в качестве силовой установки предлагались на выбор паровые машины, турбины или дизели.

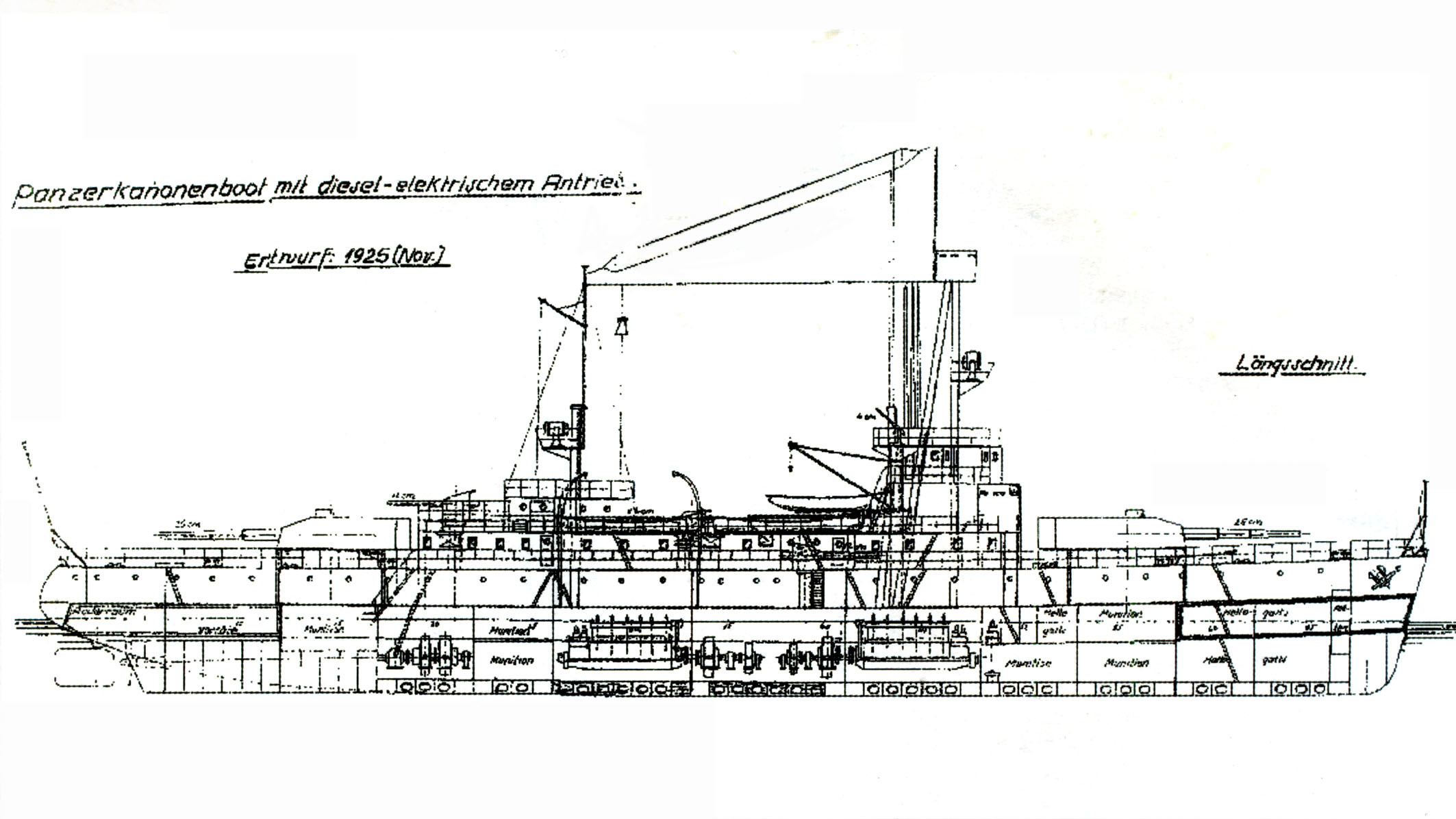

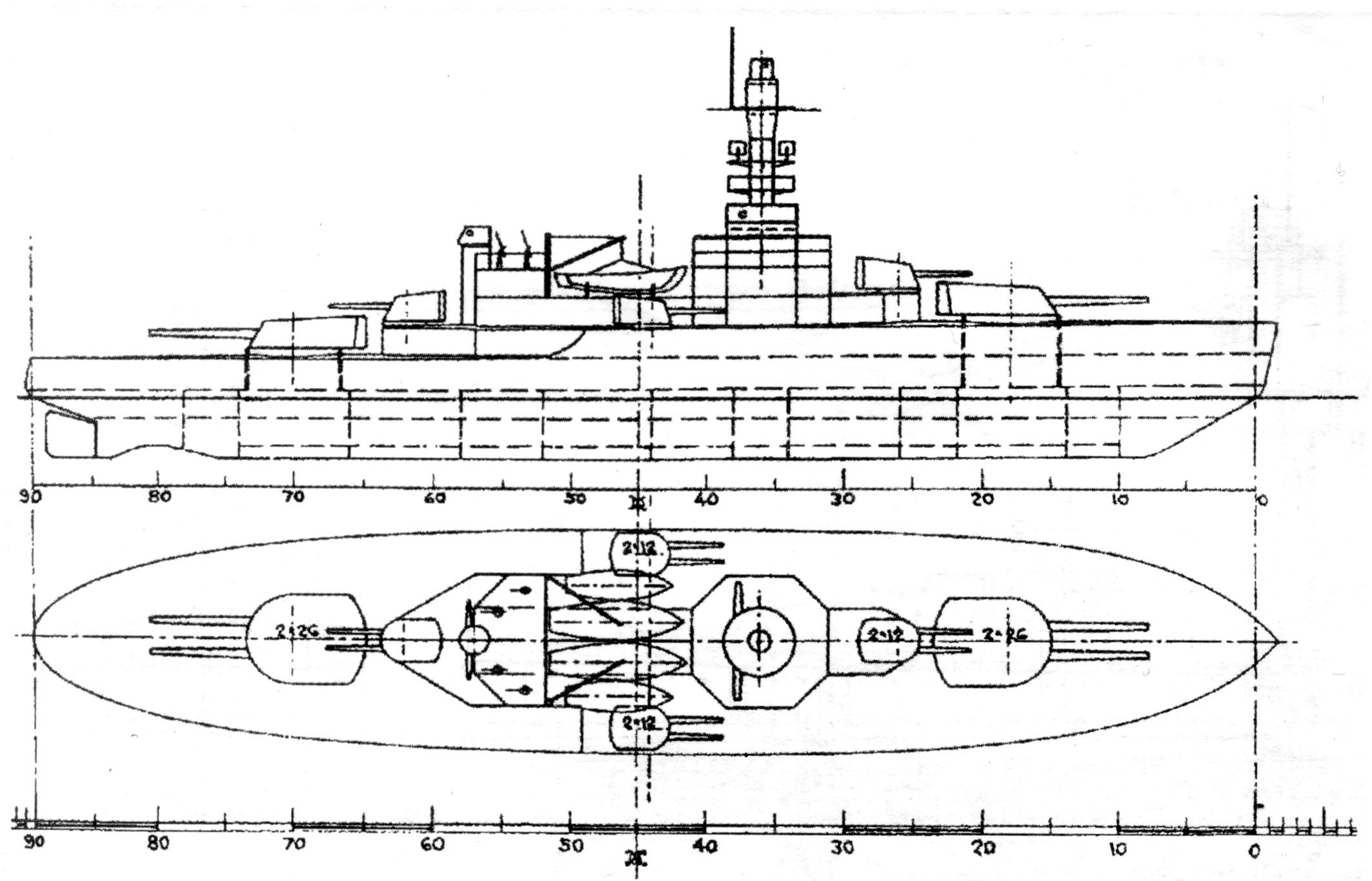

В следующем году итальянская фирма «Стабилименто Текнико Триестино» предложила финнам проект броненосного крейсера (!) в 2500 т с таким же составом вооружения, а голландско-немецкое конструкторское бюро «Инжениеурскантоор воор Схеепсбоув» (ИвС) — дизель-электрический броненосец в 3500 т с четырьмя 260-мм орудиями в двух башнях.

Проект броненосца фирмы «ИвС» с четырьмя 260-мм орудиями и дизель-электрической силовой установкой (1925 год). «Тайфун», 2000, № 12 (31)

В том же 1925 году завод «Крейтон-Вулкан» в Турку предложил ещё один вариант дизель-электрического броненосца в 3900 т, вооружённого двумя 280-мм и четырьмя 120-мм орудиями. Вдобавок корабль имел актуальные для Северной Балтики ледокольные образования, а дизель-электрическая установка позволяла быстро реверсировать винты, что было важно для ледокола.

Тем временем Линдхольм переработал свой проект броненосца, предложив два новых варианта, также с ледокольными образованиями. Мореходный вариант предусматривал три 240-мм одноорудийных башни, три 120-мм пушки в щитовых установках, а также 100-мм узкий либо 55-мм широкий броневой пояс. Водоизмещение корабля достигало 4500 т. Немореходный вариант не имел полубака и был меньше (3900 т), зато его главный калибр размещался в двух двухорудийных башнях, а средний был увеличен до восьми стволов, также размещённых в спаренных башнях.

В июле 1925 года эти проекты были рассмотрены на заседании парламентского комитета по обороне. Второй вариант парламентариям понравился больше, но показался слишком тяжёлым: было предложено сократить главный калибр до 210 мм, а число башен среднего калибра — до двух. Водоизмещение при этом уменьшилось непринципиально (до 3500 т). Вариант программы, предложенный парламентским комитетом в начале следующего года, включал уже 3 броненосца и 8 подлодок. Правда, чтобы увеличить число броненосцев, пришлось пойти на уменьшение их размеров.

Проект ледокольного броненосца инженера Линдхольма с полубаком и тремя 240-мм орудийными башнями (1925 год). «Тайфун», 2000, №12 (31)

Весной 1926 года для рассмотрения проектов броненосцев была создана специальная комиссия под председательством капитана 3-го ранга Э. Шванка, причём в качестве консультантов в неё вошли два немецких специалиста: корветтен-капитан Бартенбах и инженер Вольтинг. Теперь комиссии были представлены два новых проекта: в 3500 т с тремя 210-мм орудиями и в 3000 т с двумя такими орудиями. Под влиянием немцев комитет по обороне склонялся к выбору традиционного германского калибра в 210 мм, в то время как военное ведомство настаивало на калибре в 240-260 мм.

Проектирование финских броненосцев береговой обороны

Принять кораблестроительную программу удалось только после новых парламентских выборов 1927 года. 30 октября 107 депутатов Эдускунты (из 200) проголосовали за так называемый «Морской закон», а 22 декабря он был окончательно оформлен как «Закон об основах флота береговой обороны». Теперь помимо ежегодных 9 млн марок на строительство кораблей каждый год выделялась дополнительная сумма – свыше 60 млн марок или около 10% от годового военного бюджета. В программу вошли:

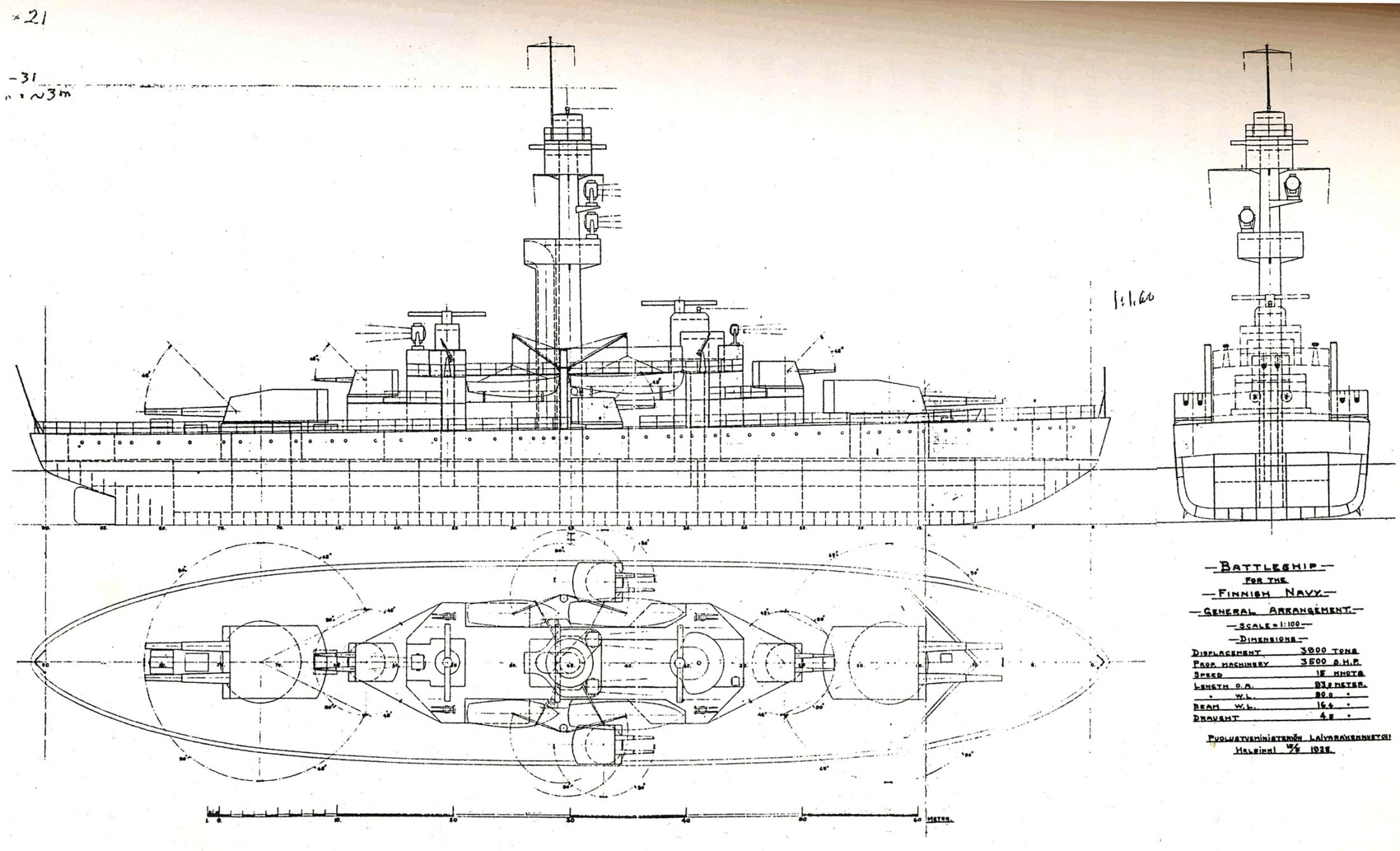

- два броненосца береговой обороны (3800 т) стоимостью по 100 млн марок;

- три средних (по 400 т) и одна малая (100 т) подлодки стоимостью по 30 млн и 8 млн марок соответственно;

- четыре торпедных катера по 2,5 млн марок;

- учебный корабль (1200 т) стоимостью 15 млн марок.

На оборудование, связь, производство боеприпасов и прочие нужды отводилось ещё 52 млн, а общая стоимость программы составила 375 млн марок или 9,45 млн долларов по курсу 1928 года. Таким образом, расходы на два броненосца береговой обороны должны были превысить все остальные ассигнования на флот.

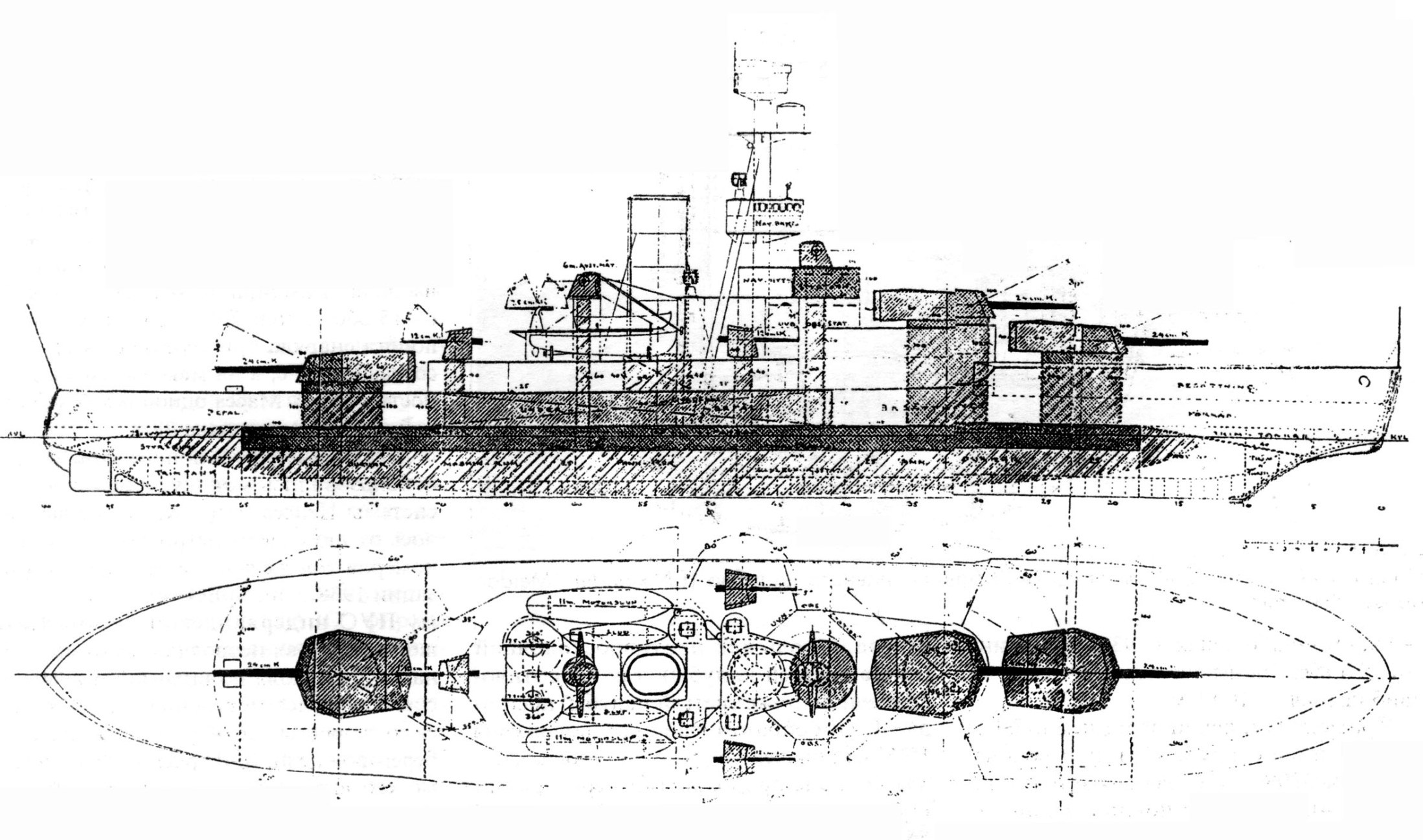

Проект броненосцев ещё не был готов. Расчёты, сделанные на основе проекта Линдхольма, показали, что «ледокольный» броненосец с дизель-электрической установкой скоростью в 15 узлов и четырьмя 240-мм орудиями в рамках заданного водоизмещения (3800 т) обойдётся несколько дешевле, чем броненосец с четырьмя 260-мм орудиями: 118 млн марок против 113 млн. При этом его можно будет лучше защитить, увеличив толщину пояса с 75-125 до 100-130 мм, палубы — с 23-30 до 25-32 мм, башни главного калибра — со 100 до 120 мм. Остальное вооружение было одинаковым: восемь 120-мм орудий и столько же 20-мм зенитных автоматов. Расчёты, отдельно проведённые финскими артиллеристами, показали, что 260-мм орудие при угле возвышения 30° имеет дальность стрельбы 24 700 м, а 240-мм — 23 800 м, то есть отличается не принципиально, зато бронепробиваемость первого по горизонтальной и вертикальной броне примерно на 10° больше.

Эскизный проект броненосца береговой обороны с четырьмя 260-мм орудиями (1927 год). «Тайфун», 2000, №12 (31)

23 января 1928 года финский Генеральный штаб прекратил дискуссию, приняв самое логичное решение: выбрать для броненосца 254-мм орудие фирмы «Бофорс» — то же, что устанавливалось на береговых батареях. Это обеспечивало унификацию боеприпасов и схемы управления огнём, в том числе с береговых постов. При этом часть характеристик корабля пришлось изменить в сторону уменьшения — так, толщина броневого пояса снизилась до 55 мм.

15 мая 1928 года парламентский комитет по обороне утвердил «генеральный чертёж» (по сути, эскизный проект) броненосца, разработанный фирмой «ИвС». После этого немецкие и голландские специалисты приступили к разработке технического проекта, хотя осенью того же года было решено, что корабли будет строить финская «Крейтон-Вулкан». Цена одного корабля была определена в 113,5 млн марок, или 286 000 долларов по курсу 1928 года.

Интересно, что заказ аналогичного корабля за рубежом, по подсчетам «ИвС», обошёлся бы в 109,2 млн марок. Впрочем, часть оборудования кораблей всё равно поступала из-за рубежа: артиллерия и броня заказывались шведской фирме «Бофорс», 40-мм зенитки — английской «Виккерс-Армстронг», дизели — германской фирме Круппа, генераторы, электродвигатели и вспомогательное оборудование — швейцарской «Браун-Бовери».

Генеральный чертёж броненосца береговой обороны в 3800 т с четырьмя 254-мм орудиями, утверждённый Комитетом по обороне 15 мая 1928 года. laststandonzombieisland.com

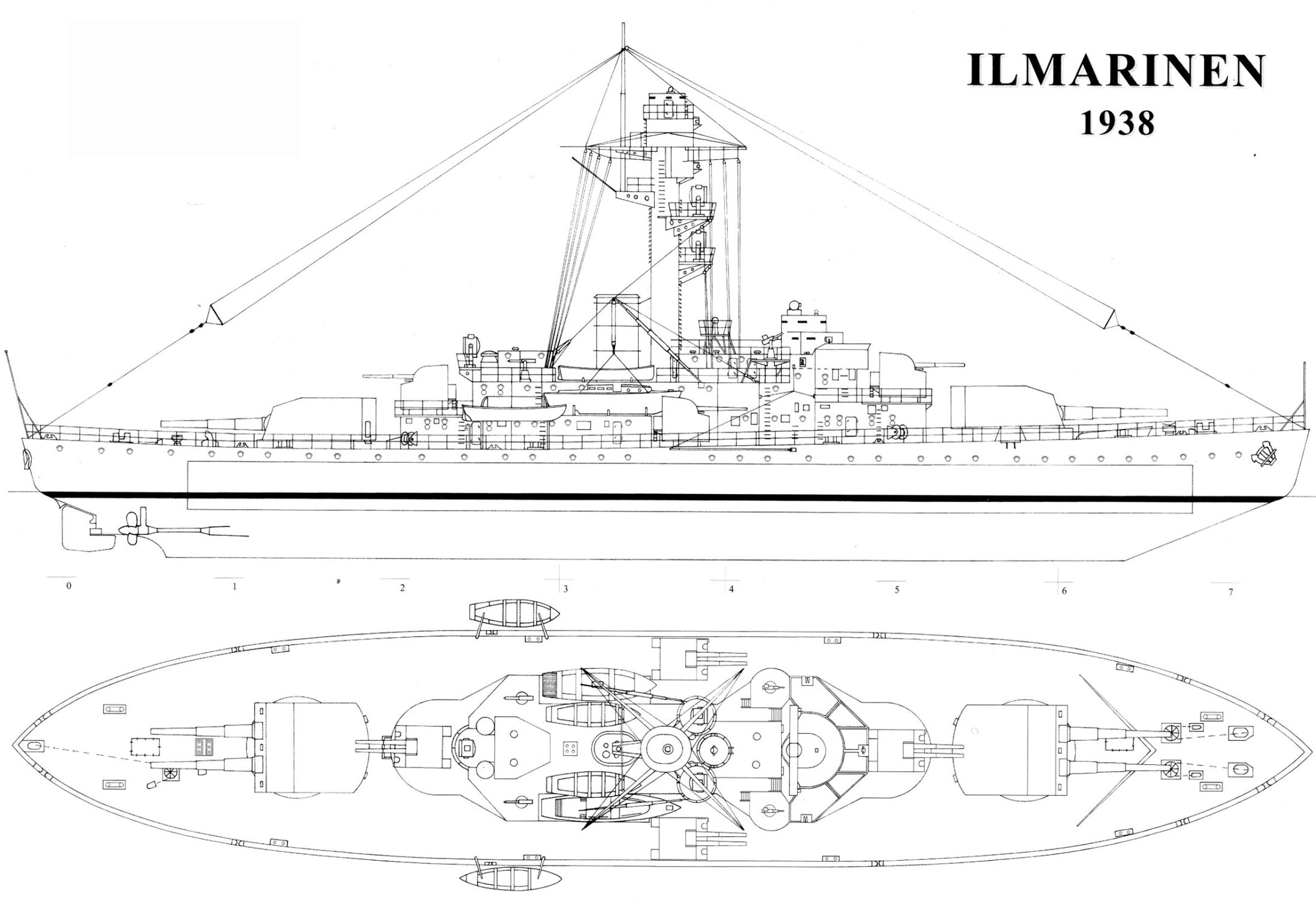

Головной броненосец «Вяйнямёйнен» был заложен на верфи «Крейтон-Вулкан» в Турку 15 октября 1929 года, а спущен на воду через 14,5 месяцев — 28 декабря следующего года. Достройка на плаву заняла ещё полтора года, корабль завершил ходовые испытания 30 июля 1932 года и 31 декабря того же года был принят в состав флота. Таким образом, постройка броненосца заняла 38,5 месяцев.

«Ильмаринен» строился дольше: он был заложен там же 1 сентября 1929 года, но имел более поздний строительный номер — 706 вместо 705. Спустить на воду корабль удалось только 9 июля 1931 года. Лишь 28 июня 1933 года он завершил ходовые испытания, а 3 сентября был принят в состав флота: строительство корабля затянулось на более чем четыре года.

Артиллерийское вооружение броненосцев

Главный калибр броненосцев состоял из четырёх 254-мм орудий B-2 фирмы «Бофорс» с длиной ствола 45 калибров. Стволы орудий были скреплённого типа, заряжание — раздельно-гильзовое, живучесть лейнера составляла 800 выстрелов. Маcса одного орудия — 38 т, максимальный угол возвышения — 45°, сектор обстрела каждой башни — 290°.

В боекомплект входили бронебойные, фугасные и осколочно-фугасные снаряды массой по 225 кг. Начальная скорость составляла 850 м/с, дальность при максимальном возвышении — 30 300 м, при 25° — 25 500 м. Табличная скорострельность орудий составляла 3 выстрела в минуту, практическая — 2 выстрела в минуту при возвышении до 15°, далее она снижалась до 1,7 выстрела в минуту. Общий боезапас составлял 260 выстрелов главного калибра, причём зарядные погреба находились на платформе, а снарядные — ниже их, в трюме; все погреба изолировались от подбашенных отделений огнеупорными крышками.

Для управления огнём служили два шестиметровых дальномера фирмы «Цейсс», установленные на крышах носовой и кормовой боевых рубок (последний позднее был укрыт бронёй). В 1938 году на кораблях установили систему управления огнём голландской фирмы «Хаземайер», её визир центральной наводки разместился на мачте в 30 м над ватерлинией.

Артиллерия среднего калибра по проекту состояла из восьми 120-мм орудий фирмы «Виккерс» в четырёх башнях, позднее вместо них решили поставить спаренные 105-мм универсальные установки фирмы «Бофорс» с длиной ствола 50 калибров и максимальными углами возвышения 85°. Две таких установки ставились в передней и задней части надстройки поверх главных башен, ещё две — по бортам на миделе. Орудия имели начальную скорость снаряда 800 м/с и максимальную скорострельность 12 выстрелов в минуту (поскольку подача патронов из погребов велась с перегрузкой (сначала элеватором из погреба, затем — вручную по палубе), то практическая скорострельность была значительно ниже). Скорость вертикального и горизонтального наведения установок составляла 12° в сек, максимальная дальность 18 700 м (100 каб), а по высоте — 11 400 м. Вес снаряда — 16 кг, вес унитарного патрона — 24 кг, общий боезапас — 1300 выстрелов. Управление огнём осуществлялось системой той же фирмы «Хаземайер», целеуказание обеспечивалось одним стабилизированным визирным постом.

102-мм орудия, первоначально смонтированные на «Вяйнямёйнене» вместо 105-мм башен. Кадр из финской кинохроники начала 20-х годов. forums.airbase.ru

105-мм установки были готовы с опозданием, поэтому на «Вяйнямёйнене» первоначально на их местах смонтировали 102-мм одинарные незенитные орудия Обуховского завода.

Малокалиберная зенитная артиллерия по первоначальному проекту состояла из четырёх 40-мм зенитных автоматов «Виккерс», представлявших собой «максим»-переросток с 900-граммовыми снарядами; дальность по высоте составляла 4000 м, скорострельность — 120 выстрелов в минуту. Несколько позднее к ним были добавлены два 20-мм шведских автомата «Мадсен» со скорострельностью 350 выстрелов в минуту.

К 1940 году устаревшие «Виккерсы» были заменены на 40-мм шведские автоматы «Бофорс» с той же скорострельностью (два одноствольных и один спаренный стабилизированный), а количество «Мадсенов» было увеличено до четырёх. К концу 1944 года «Вяйнямёйнен» имел уже восемь 20-мм автоматов. Общий вес всей артиллерии (без брони башен ГК) составил порядка 480 т, из которых 370 т приходилось на главный калибр, 88 т — на четыре 105-мм установки, 20 т — на системы управления огнём.

Конструкция и характеристики броненосцев

Итоговые характеристики кораблей оказались следующими:

- водоизмещение порожнее — 3531 т, стандартное — 3808 т, полное — 4028 т, максимальное — 5070 т;

- длина наибольшая — 93 м, по конструктивной ватерлинии — 90 м;

- ширина по конструктивной ватерлинии — 16,5 м (наибольшая — 16,86 м);

- осадка при полном водоизмещении — 4,55 м, при максимальном — 5 м.

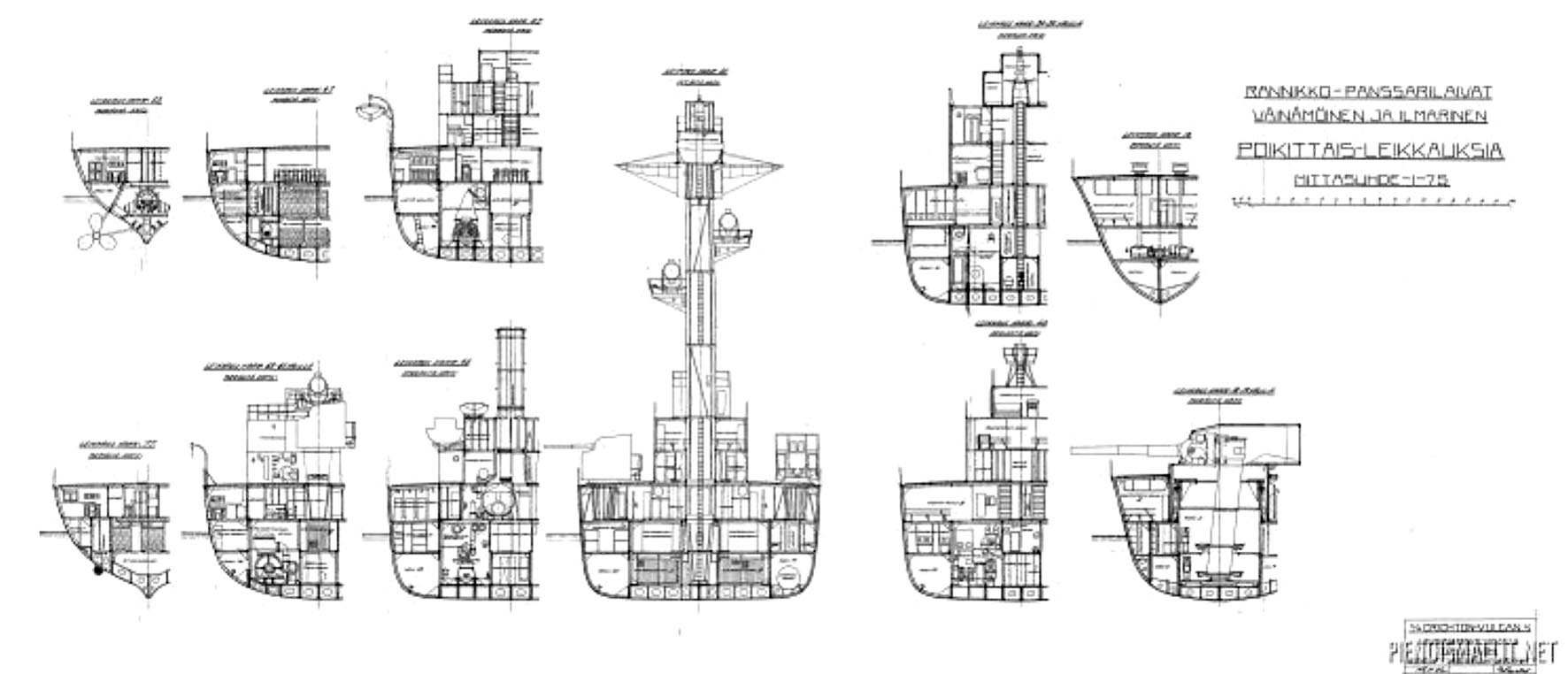

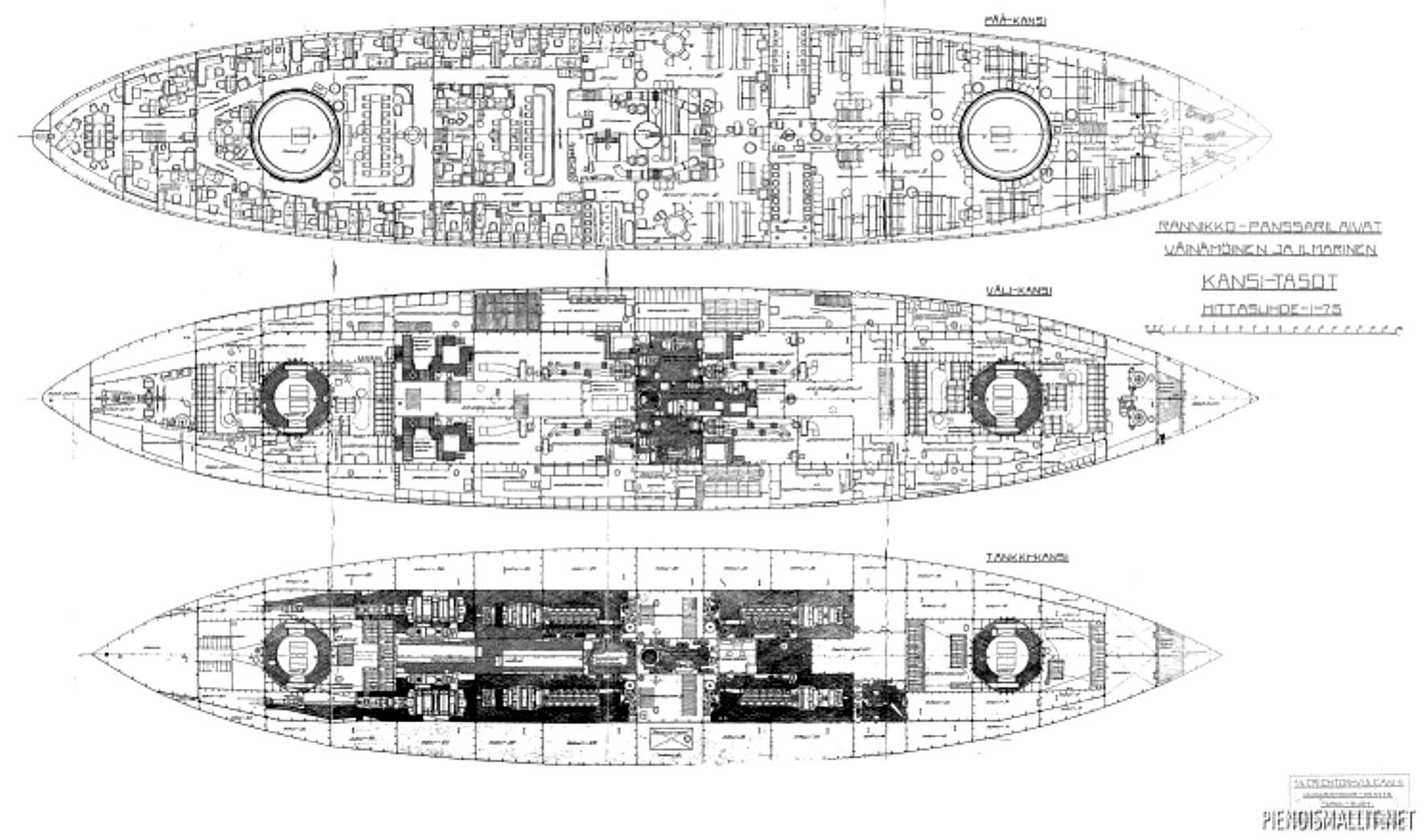

Корпус броненосца делался гладкопалубным, с довольно высоким бортом и небольшой седловатостью. Общая высота корпуса на миделе составляла 7,8 м, высота борта при полном водоизмещении носовой части — 5 м, на миделе — 3,35 м, минимальная в корме (в районе кормовой башни) — 3,1 м. Практически по всей длине корпуса шло второе дно, толщина наружной обшивки составляла 8-10 мм. Корпус имел восемь водонепроницаемых отсеков, но продольные переборки доходили только до главной броневой (второй сверху) палубы. Броневая цитадель занимала пространство с 11 до 79 шпангоутов, прикрывая три четверти длины корпуса, в том числе барбеты и погреба обеих башен. Цитадель образовывал 55-мм пояс из никелевой цементированной брони, крепившийся прямо на обшивку корпуса. Ширина пояса составляла 3,2 м, наклон кнаружи — 10°; при полном водоизмещении примерно треть пояса (около метра) находилась под водой.

Сечение броненосца типа «Вяйнямёйнен» по средней (броневой) палубе, нижней палубе и палубе трюма. pienoismallit.net

Спереди и сзади пояс замыкался 30-мм переборками, такую же толщину имела главная броневая (вторая) палуба, проходившая над ватерлинией, чуть выше середины пояса; она изготавливалась из гомогенной нецементированной брони. Верхняя палуба делалась из листов обычной конструкционной стали толщиной 15 мм и покрывалась досками палубного настила. Чуть глубже вдоль всей цитадели шла 30-мм продольная переборка из неброневой стали, на миделе отстоявшая от борта на 2,7 м: выше нижней (третьей) палубы она играла роль противоосколочной, ниже неё — противоторпедной. Таким образом, общую толщину вертикальной защиты можно оценить как эквивалент 75-80 мм броневой стали.

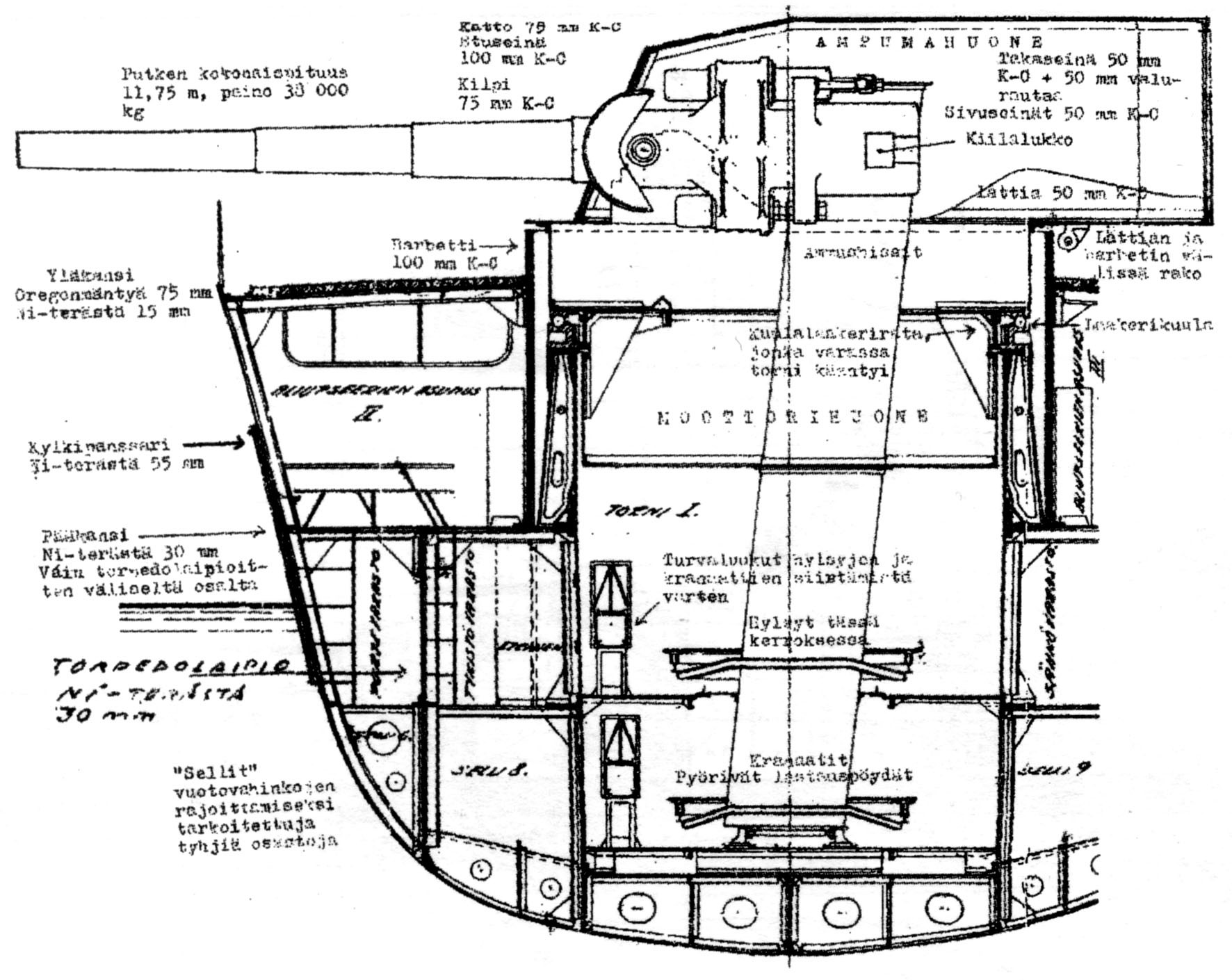

Барбеты башен главного калибра выше уровня броневой палубы имели толщину 100 мм. Сами башни защищались дифференцировано: лоб — 100-мм наклонными плитами, борта и верхняя скошенная часть — 75-мм плитами, крыша задняя стенка и пол в задней части башни имели толщину 50 мм. Вся броня башни была цементированной (марки КС). Стенки боевой рубки делались из 120-мм, крыша — из 75-мм брони. Кроме того, бронёй были защищены посты управления огнём и ведущие к ним кабель-каналы.

Вес корпуса с бронёй составлял 1773,6 т. Вес защиты (вместе с верхней палубой и продольной переборкой) распределялся следующим образом:

- пояс — 220 т;

- траверзы — 25 т;

- верхняя палуба — 205 т;

- главная броневая палуба — 185 т;

- продольная переборка — 175 т;

- посты управления огнём и крышки люков — 26 т;

- барбет носовой башни ГК — 70 т;

- барбет кормовой башни ГК — 52 т;

- башни ГК — 154 т;

- боевая рубка — 50 т;

- кабель-каналы — 8 т.

Таким образом, вся масса защиты корабля составляла 1170 т, или 31% от стандартного водоизмещения корабля. Правда, сюда включался вес верхней палубы, который обычно включается в вес корпуса.

Корабли имели своеобразный внешний вид: короткие корпуса с непропорционально большими башнями и толстой высокой мачтой высотой 33 м, больше всего похожей на маяк (на ней размещался наблюдательный пост). Для ведения стрельбы из 254-мм орудий даже на предельную дальность такая высота была несколько избыточной, особенно с учётом традиционной для Балтики дымки. Однако именно высота мачт свидетельствовала об основном назначении броненосцев: действовать из глубины шхер, где видимость перекрывается россыпью маленьких, но высоких скалистых островков.

Силовая установка корабля состояла из четырёх шестицилиндровых дизелей 39/42P мощностью 5600 л.с. Каждый из них устанавливался в отдельном отсеке вместе с генератором фирмы «Браун-Бовери» мощностью 700 кВт; эти отсеки располагались попарно по обе стороны от миделя корабля — так, чтобы можно было рассчитывать, что одно попадание выведет из строя только одну дизель-генераторную секцию.

Ток подавался на два электродвигателя «Браун-Бовери», каждый из которых по 20-метровому валопроводу вращал трёхлопастный винт диаметром 3 м. Максимальная частота вращения составляла 180 оборотов в минуту при скорости 15 узлов (на испытаниях «Ильмаринен» развил 194 оборота в минуту при скорости 15,44 узла). Максимальный объём цистерн составлял 178 т — этого хватало, чтобы пройти 5000 миль 12-узловым ходом. Кроме того, на корабле имелись два вспомогательных дизель-генератора «Дженерал Моторс» по 100 кВт и вспомогательный паровой котёл для бытовых нужд производительностью 0,6 т пара в час.

Основная часть жилых и бытовых помещений находилась на главной (броневой) палубе, камбуз и лазареты располагалась ярусом выше, в надстройке. В мирное время экипаж каждого броненосца состоял из 330 человек, в военное время и с учётом размещения штаба флотилии он мог увеличиваться до 400 человек.

Источники и литература

- П.В. Петров. Броненосцы береговой обороны «Vainamoinen» и «Ilmarinen» // Военно-технический альманах «Тайфун», 2000, №12 (31)

- П.В. Петров. Военно-морские силы Финляндии (1918-1939 гг.) // Военно-технический альманах «Тайфун», 2000, №4 (23)

- А.М. Васильев. Монитор «Выборг» // «Гангут», выпуск 25 (2000)

- Т. Вихавайнен. Экономика и общество Финляндии военного времени // Зимняя война 1939-1940. Политическая история. М.: Наука, 1999

- http://karsikas.mbnet.fi

- http://www.veteraanienperinto.fi

- http://www.pienoismallit.net

- http://forums.airbase.ru

источник: https://warspot.ru/14063-morskoy-schit-finlyandii