Т-26 и танки серии БТ вполне устраивали командование РККА, но их вооружение, не могло решить все проблемы на поле боя.

Хотелось чего-то более солидного. Вот только специальная «танковая пушка большой мощности» (ПС-3) шла у специалистов с большим скрипом – слишком много от неё хотели и удовлетворить всем капризам заказчика, у конструкторов не получалось. А в то, что специально модифицированной, относительно лёгкой трёхдюймовой полковушки, установленной в башню танка, в качестве «временной меры», окажется достаточно, верили далеко не все.

Ну, а поскольку взгромоздить на имеющиеся танки гаубицу (а ничего легче 122 мм дурынды тогда просто не имелось) никто не брался, выбор пал на обычную дивизионную трёхдюймовку обр. 02 г. Точнее её качалку.

Но, у дивизионки «габаритистая» казённая часть. Большой откат. Ни в одной имеющейся башне не поместятся. И мощная отдача – способная вывести из строя любой основной танк (того времени и тогдашнего качества).

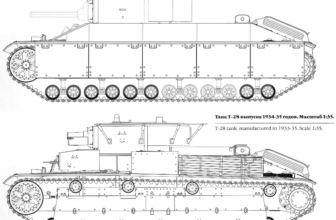

Вывод прост – нужна не только мощная пушка, но и соответствующая «платформа». Прочная, устойчивая – как тот же Т-28 (жаль, этот большой и очень дорогой танк уже «заточен» под другую задачу и вооружён в полном соответствии с ней). И при этом, годная для МАССОВОГО выпуска (в отличие от Т-28) нашей промышленностью. В идеале – по большей части, из уже освоенных элементов и на имеющейся технологической базе.

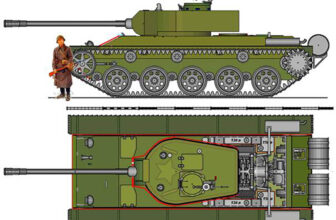

Идея самая простая и, конечно же, не оригинальная. Шесть узлов подвески вместо четырёх, аналогичных танку Т-26, с достаточно мощной силовой установкой от танка БТ. Этакий «франкенштейн».

Конструктора долго возились с шасси – а это большой труд, ведь только дурак наивно думает, что можно просто взять детали от Т-26, налепить их побольше чем на исходнике и получить «большое шасси». Нет! Если шасси Т-26 на четырёх узлах подвески было рассчитано на 6-8 тонн, а в итоге получилось 9 тонн и очевидно, что оно уже перегружено, тупо удлинить его, добавив ещё два узла подвески и «математически» вывести, что теперь оно «должно» выдержать тонн 14 (а некоторые и вовсе готовы были поднять планку до 16 тонн!) – это ошибка.

Проблема в том, что общая прочность шасси, зависит не только от «математической суммы» общего веса нагрузки, равномерно распределённой на соответствующее количество элементов подвески, а ещё и от прочности каждого конкретного элемента подвески.

Проще говоря, при преодолении препятствия, когда часть элементов подвески не работает, а другие напротив, испытывают повышенные нагрузки, эти элементы, не без проблем, но выдержат нагрузку, под которую изначально рассчитывалось шасси, но они хрен будут нормально держать, усиленную ПЕРЕГРУЗКУ массы «большого шасси».

Если нам нужно надёжное шасси, «элементики» надо усиливать. Те же детали подвески Т-26 – резиновые бандажи опорных катков – на фиг, при сохранении стандартного диаметра. Попробуем внутреннюю амортизацию. Будет чутка грубее, но уж точно гораздо надёжнее и долговечнее. А ещё, можно попробовать поставить катки от Т-28 (в РИ пробовали и не плохо получилось).

Пластинчатые рессоры – так же усиленные и вместо трёх, ставим пять пластин. Гусли придётся вообще вводить специальной выделки – более прочные и широкие. Это и для проходимости полезно будет.

Что же у нас останется от исходного шасси Т-26?! Конструкция (соответствующе «отмасштабированная») и ТЕХНОЛОГИЯ (ну, кроме тех катков)! Уже отработанная технология. Ведь это самое главное.

Те же технологии останутся и от силовой установки и трансмиссии БТ (с неизбежным разменом скорости на тягу – при той конструкции подвески, нам скорость выше 40 км/ч ни к чему). Что надо – усилим (не без того!), сохранив общую конструкцию.

Зато, мы получим хорошее шасси, на которое можно будет взгромоздить большую башню, в которой без проблем с компоновкой и стеснения расчёта, встанет качалка дивизионной пушки. Даже если это будет ОЧЕНЬ большая башня! В данном случае, не пушка для башни, а башня для пушки!

В конце концов, танк, это, прежде всего, именно «повозка для хорошей пушки». Пушки, благодаря которой, танк сможет успешно выполнять боевые задачи. Главное, чтоб «повозка» была надёжной и той пушкой, было работать удобно, а значит эффективно!

А почему, собственно, мы остановились на дивизионной пушке? У нас же ТАНК, который ввязавшись в бой, должен иметь максимально возможную скорострельность, чтоб успевать поражать цели раньше, чем те цели поразят его самого. Значит и пушка нужна скорострельная, полуавтоматическая.

А что у нас есть в этом «сегменте»? В трёхдюймовом калибре, ничего подходящего, кроме зенитки Лендера-Тарнавского обр. 14/15 г. Благо этих пушек, под маркой 8К выпускалось довольно много (даже после массового перевооружения армейских частей ПВО с 1934 года на новую мощную 3К обр. 31 г., а перед ВОВ, и 85 мм 52К обр. 39 г., в РККА тех 8К накануне ВОВ, числилось ещё более 500 штук).

Вот её и поставим. И даже особо переделывать под танк не будем – сразу «лепим» под неё большую башню! Чтоб не выёживаться и не терять времени.

И это будет не САУ, а ТАНК! Пусть для тогдашних «специалистов» «артиллерийский», но танк!

Помимо пушки, в башню ещё «тиснем» «29-го дегтяря» в отдельной установке – спарка тут ПОКА плохое решение – башня-то неизбежно получится громоздкая, тяжёлая, поворачивается медленно, скорость режима точной наводки ещё медленнее – он «заточен», прежде всего, под пушку с баллистикой дивизионки, стреляющую далеко. И только пулемёт в отдельной шаровой установке успеет оперативно довернуть на шуструю цель…. вроде вынырнувшего перед танком, будто ниоткуда, пехотинца с гранатой… А на случай выхода из строя вооружение с передней части башни, ещё и в кормовой нише пулемётную установку смонтриуем. Место есть.

Корпус в передней части оригинальный (или схожий с БТ- сужающийся для повышения снарядостойкости), а в задней, прямо повторяет БТ, поскольку силовая от него же.

Башня ПОКА, самой простой формы – цилиндр. Большой цилиндр! С кормовой нишей, под боеукладку первой очереди и радиостанцию, и четырьмя люками в крыше. А что – башня большая, вполне поместятся! Три больших люка, ровно по одному на каждого башнёра – у командира, наводчика и заряжающего, и четвёртый чуть поменьше, с колпаком как шляпка гриба – вентиляционный. Вытяжных вентиляторов пока нет. Но, это не на долго – при ведении интенсивного огня с большой скорострельностью (а полуавтоматика пушки позволяет!), загазованность быстро заставит распахнуть все люки нараспашку и станет ясно, что без мощной принудительной вытяжной вентиляции просто не выжить.

Люк наводчика – единственный, крышка которого откидывалась вперёд по ходу танка. Прикрываясь этой крышкой от огня с фронта, башнёры смогут покинуть танк в боевой обстановке под огнём противника. Поэтому люк наводчика считается «эвакуационным».

Люк заряжающего, оборудован зенитно-пулемётной установкой и его крышка откидывается назад. Правда, стрелять заряжающему, придётся, стоя ногами на своём сиденье и в довольно узком секторе – чтоб его увеличить, нужно поворачивать всю башню танка. Или танк в целом. Что, увы, не быстро. (Никакой танковой зенитной турели кругового вращения П-40 тогда ещё не было). Предложение, смонтировать нормальную вращающуюся турель самолётного типа, не прошло – поскольку тогда, пришлось бы вообще отказаться от крышки люка, на что танкисты категорически не согласились. И их можно было понять – рядом с тем люком, в кормовой нише, находились боеукладка «первой очереди» и радиостанция.

Люк командира тоже имеет свою «фишечку». Он оборудован невысоким пуленепробиваемым бортиком, приподнимавшим его над крышей башни. Как и над люком заряжающего, крышка откидывается назад, а командирское сиденье под люком, можно поднять выше, на уровень, позволявший вести наблюдение за полем боя, едва-едва высунув голову наружу – лишь до уровня глаз, что было удобно и относительно безопасно. Главное – обзор был не в пример лучше, чем из любой пресловутой «командирской башенки» и не требовались никакие специальные смотровые приборы!

О броне. Корпус, в основном, из наиболее технологичной, в то время, катаной броньки толщиной 16 мм. С передней проекции корпуса, броня 30 мм. Башня – 20 мм. Большую толщину брони тогда было просто не отвальцевать. Но зато! На той же передней проекции корпуса, ещё 16 мм бронеплиты навесных экранов (30+16) – были поставлены после того, как «заказчик» ультимативно потребовал обеспечить «абсолютную» защиту спереди от снарядов 37 мм противотанковой пушки 1К.

На передней части башни – так же вальцованные, 20 мм экраны «второго слоя», усиливающие защиту башни спереди (20+20 мм) и плотно прилегающие к основной броне, практически не выделяясь. Это не очень технологично, но: «жить захочешь – ещё не так раскорячишься» (С). Со временем, и башню внедрят коническую и толщину основной брони доведут до нужной. А пока, «чем богаты»! Больше, в то время, и на эту конструкцию, увы, было не поставить, не превысив предельно допустимую массу в 16 тонн (даже после всех мер по усилению конструкции).

Вот такой «головастый» АИ танк получился.

Построенный в 1933 году танк (в АИ, разработка Военной Академии Механизации и Моторизации РККА им. И. В. Сталина – сокращённо ВАММ), участвовал летом 1934 года в сравнительном конкурсе-испытании с новеньким (точнее одним из первых серийных от ЛКЗ) танком «качественного усиления» Т-28 разработки Спецмаштреста.

Танк Спецмаштреста, обогнал на трассе испытательного полигона танк ВАММ, благодаря более мягкой подвеске и большему клиренсу, но, учебный бой, т. н. «перестрелку» он с треском проиграл. Танк ВАММ, вооружённый качалкой 30-калиберной скорострельной зенитки с баллистикой дивизионной пушки, сделав контрольный круг по полигону, въехал на позицию для стрельб, отстав от Т-28 на полторы минуты, быстро и уверенно поразил все цели и, не дожидаясь, когда танк Спецмаштреста попадёт из своей куцей 16-калиберной КТ-шки хоть в одну, победно укатил на обед.

После обеда, огонь вели по мишеням полигона на ходу. Танк ВАММ, двигаясь со скоростью якобы бегущих рядом в атаку пехотинцев и благодаря хитро выглядывавшему со среза своего люка командиру, своевременно обнаруживал цели и, с коротких остановок, их уверенно поражал практически с любой дистанции. В тоже время, Т-28, с наглухо задраенными люками, шпарил так быстро, что даже при всех трёх своих башнях, треть целей (почти все имевшие хоть какую-то маскировку) просто проморгал, а те что обнаруживал, выбивал на ходу, сблизившись на минимальную дистанцию, т. к. издалека, да ещё в движении, он в мишени, требовавшие прямого попадания, увы, не попадал. Несколько выявленных целей он проскочил, так и не попав в них из-за высокой скорости, плохой баллистики орудия и его низкой скорострельности, и ему пришлось возвращаться, чтоб «закрыть мишень». Тем не менее, он всё равно финишировал первым с большим отрывом (не обнаружив и пропустив добрую треть целей).

От идеи устроить дуэль непосредственно танков – для проверки, как их пушки будут пробивать броню друг друга, отказались за очевидным преимуществом хорошо бронированного с лобовой проекции и исключительно мощно вооружённого танка ВАММ. Так же, пришлось отказаться и от обстрела лобовой проекции танков из штатных средств ПТО пехоты. Опять за очевидным преимуществом танка ВАММ в бронезащите.

На подведении итогов в УММ РККА (осенью того же 34-го, переименовано в АБТУ РККА), «депутаты» от разработчика Т-28 Спецмаштреста и его изготовителя в лице ЛКЗ, результаты «танкового биатлона» танка ВАММ, дружно и яростно опротестовали, поскольку их танк Т-28 шёл на максимально возможной скорости, с «по-уставному» задраенными люками и стрелял на ходу – как это предписывалось, а танк ВАММ условия теста грубо нарушил и, по мнению «протестующей депутации», должен был быть с испытания снят с аннулированием всех результатов.

Но, поскольку испытывать уже было нечего, то и снимать уже было некого.

Приняв во внимание все допущенные нарушения, как и то, что бронезащита танка ВАММ, превосходит таковую у Т-28 только благодаря дополнительным навесным деталям, Т-28 (на который было решено навесить такие же!), признали победителем конкурса. И постановили… немедленно начать осваивать танк от ВАММ на 174-ом танковом заводе ВМЕСТО слабака Т-26. Который, вообще-то, принимали на вооружение сугубо как временный вариант, до разработки отечественного, более сильного танка. И вот, наконец-то, такой появился!

Правда, в качестве официально принятых сопутствующих «земечаний и предложений», было решено «двойную» броню, сделать цельной (сохранив толщину), закупить для 174-го танкового завода хотя бы пару станков для массового изготовления больших башенных погонов, провести дефорсирование двигателя, и начать разработку новой, более динамичной подвески. Причём всё это решено было делать сделать постепенно, прямо по ходу освоения танка в серии.

Ну, а дальше, начались изыскания по структуре, наиболее оптимальной для нового танка РККА, поскольку использовать новый танк в качестве «артиллерийского» при обычных Т-26 не представлялось возможным – 174-й з-д получил задачу не выпускать два танка параллельно (один из которых заведомо слабый и больше чем на учебный не тянет), а полностью заменить Т-26, прекратив его выпуск уже в 1935 году.

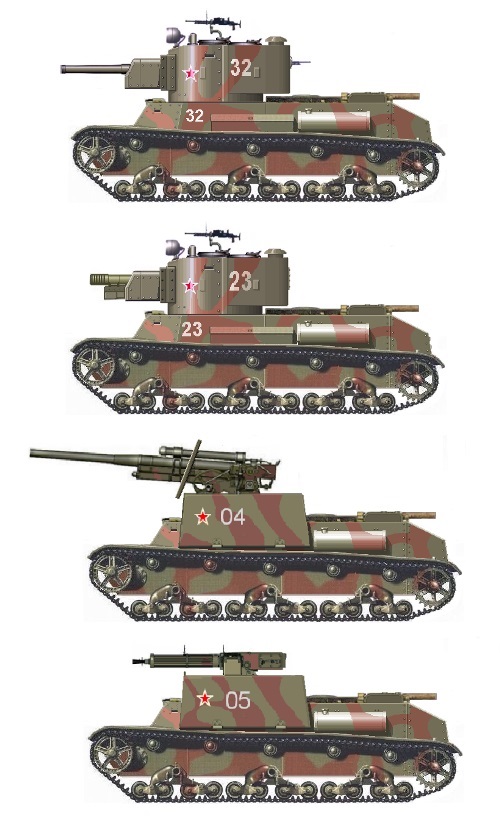

Вот итог тех изысканий.

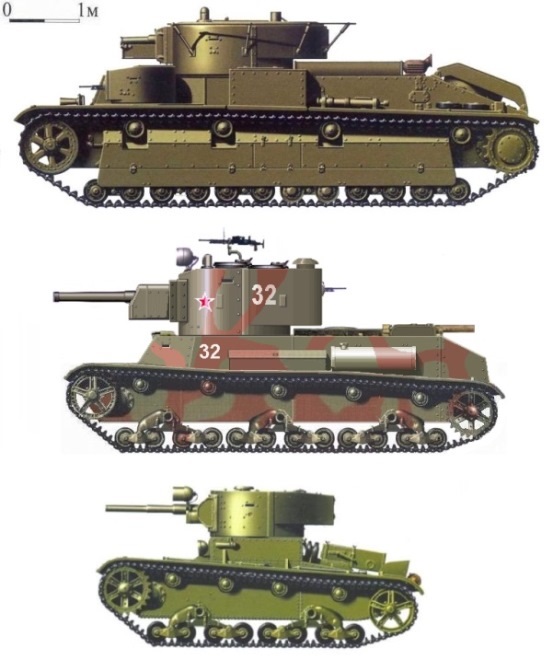

В РККА появились танковые (а не механизированные как прежде) бригады, с танковым полком (3 батальона по 33 танка при 3-х танковых взводах) всего в 100 танков Т-29 (так назвали танк ВАММ). Мотострелковым полком (4 батальона – по одному на каждый танковый батальон, плюс батальон разведки и боевого охранения). И полком САУ.

Что касается собственно САУ… Поскольку бригада должна была действовать исключительно в интересах стрелковых войск, тяжёлой буксируемой артиллерией её решили не «нагружать» и обеспечить только артой на таком же танковом шасси.

Проще всего, было с гаубичной и универсальной артиллерией. В большую башню и орудийную установку обычного Т-29, вместо качалки зенитки 8К, без проблем встала качалка сравнительно лёгкой 107 мм гаубицы – уменьшенной версии 122 мм, дооснащённой щелевым дульником для снижения силы отдачи и длины отката. Каждый танкобат предполагалось усилить батареей таких гаубичных «арттанков» в количестве 4 машин. Т. е. всего в бригаде 12 самоходок.

Универсальную САУ, получили, установив мощную 76,2 мм зенитку 3К на шасси Т-29 в открытой тумбовой установке. А для увеличения площадки обслуживания, внедрили откидывающиеся на надгусеничные полки бортовые панели.

В артдивизионе артполка, предполагалось иметь три батареи по 4 машины. Всего 12 установок.

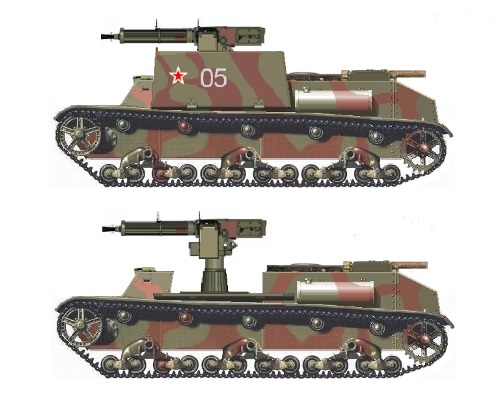

С малокалиберной автоматической ЗУ дело обстояло сложнее. А ведь без них, надёжную мобильную ПВО не сделать! Счетверённые «максимушки» на платформе грузовика (4М), тут плохие помощники. В лучшем случае, они смогут прикрывать мотопехоту на грузовиках. Танкам, по проходимости, они не ровня. Но, малокалиберные автоматические зенитные пушки тогда, в СССР, не производились. От попытки запустить в серию отечественный «пом-пом» отказались, а немецкие 20 и 37 мм АП, которые планировались вместо тех «пом-помов», ни в доведении до ума, ни в серии, никак не получались…

Учитывая, что «новопридуманных» танковых бригад «первой волны» предполагалось в период до 1937 года сформировать всего пять, и в зенитном артдивизионе артполка планировали иметь четыре батареи по 4 установки (т. е. всего 16 машин), что при пяти бригадах в сумме даёт 80 ЗСУ, придумали просто закупить в Италии сотню 40 мм зенитных установок «Виккерс-Терни» (40-мм/39 «Vickers-Terni» Model 1917) – итальянская (и довольно удачная) версия знаменитого «пом-пома».

В дальнейшем, когда наша промышленность наконец-то всё-таки освоит свои, отечественные зенитные автоматические пушки, ЗСУ будут перевооружены уже на них. А тем «Виккерсам-Терни», найдут другое применение, исходя из их возможностей и текущего техсостояния. Первыми на очереди заполучить этот «секонд-хэнд», стояли старые эсминцы «Новик» («Виккерс-Терни» у итальянцев так же предназначались главным образом для корабельной ПВО), а так же бронепоезда.

Всего, в бригаде получалось 100 танков и 40 самоходок всех классов на аналогичном шасси. В перспективе, на том же шасси планировалась разработка командирских и инженерных машин.

«Общее фото семейства».

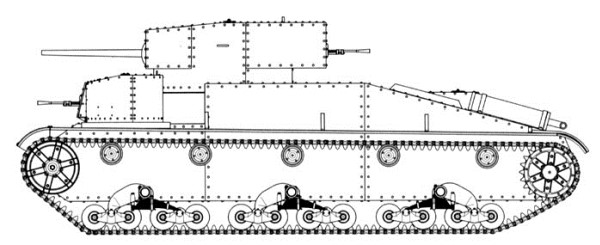

Ну и напоследок. Это реальноисторический проект «манёвренного» танка от ВАММ, который разрабатывался параллельно с танком Спецмаштреста (будущим Т-28) на конкурсной основе (конкурс на 16-тонный трёхбашенный «манёвренный» танк).

Может и неказистый, но и 16-тонный танк от Спецмаштреста тогда выглядел ещё отнюдь не 25-тонным красавцем Т-28, а такой вот «заготовкой» суррогатом… С силовой от БТ, подвеской «Гросстрактора» и «архитектурой» «Виккерс-16 тонн».

А вот что у меня когда-то давно, получилось в развитие темы «манёвренного» трёхбашенного танка ВАММ на элементах от Т-26…