В помощь Попаданцу в ВОВ №4 — Авиация и авиационная техника, вер.3.2

Развитие темы АИ «В помощь попаданцу в ВОВ»

Дополнение к теме «Авиация СССР с конца 1938 года«@ Юра27

Отдельное спасибо за материалы @boroda @Юра 27 @Гоплит @Serg @byakin @Ansar02 @admin @товарищ Сухов @E .tom @Дмитрий Ю @Евгений Аранов @bustrofedon

Прим. : *Отмечает важность данной темы

Содержание (частично освещенное здесь):

3.4. Дальний/стратегический б-к

Дальние высотные стратегические бомбардировщики не являются приоритетным направлением.

Ер-2 не выпускаем.

В конце 30-х годов из США вместе со знаменитым Дугласом ДС-3 пришел плазово-шаблонный метод производства, позволяющий резко уменьшить трудозатраты на изготовление самолетов. Еще в 1938 году в ОКБ Ильюшина начали перевод ДБ-3 на новую технологию. В результате трудоемкость машин была снижена до 20 тысяч человеко-часов.

Ил-4 не выпускать, но технологию развивать и применять на других самолетах.

Пе-8 М (АИ)

Глубокая модернизация ТБ-7 (Пе-8) по типу “Самолет Т” и с агрегатом центрального наддува АЦН. У этого самолета тогда просто не было аналогов в мире (пока Б-29 не появился). Аэродинамика у ТБ-7 была весьма хорошая. На таком самолете Молотов в войну летал в Британию и США через Европу и Атлантику. ТБ-7 с АЦН мог бы забираться на такую высоту, где его просто не могли достать тогдашние истребители, да и лучшие крупнокалиберные зенитки с трудом туда добивали. Некоторое количество модифицированных ТБ-7 с АЦН непременно надо иметь на вооружении.

В РИ проектирование и постройка модифицированного тяжелого дальнего бомбардировщика Пе-8 Самолет “Т” с увеличенной бомбовой нагрузкой, с двигателями АШ-82ФН с ТК-3 были заданы в соответствии с приказом НКАП № 619 от 18 октября 1943 года.

Новую компоновку передней части фюзеляжа с целью расположения обоих летчиков рядом, с одновременным выносом их кабины вперед для улучшения обзора в стороны. Изменялась также кабина штурманов- сокращалась ее длина, штурманы были приближены к носу самолета, что значительно улучшило обзор. В носу фюзеляжа был установлен крупнокалиберный пулемет 12,7 мм на шаровой опоре, с конусом обстрела в 60 градусов, обслуживаемый помощником штурмана.

Увеличение длины бомбового отсека до размеров, обеспечивающих размещение любых больших бомб. Увеличение емкости бомбового отсека достигалось за счет удлинения его вперед и в сторону хвостовой части фюзеляжа, с добавлением соответствующего количества балок с бомбодержателями. В связи с этим изменялось место радиста, его разместили позади первого пилота, рядом с бортмехаником.

Улучшение аэродинамики самолета за счет: уменьшения миделя фюзеляжа; уменьшения миделя туннелей водорадиаторов и обтекателей шасси; полного убирания шасси и хвостового колеса; понижения уровня спинной турели; потайной клепки по всему планеру самолета; герметизации планера (не путать с герметическим фюзеляжем).

Увеличение прочности лонжеронов центроплана, консолей крыла, фюзеляжа и шасси из расчета полетной массы 37500 кг, что позволяло перевозить вдвое большое количество бомб по сравнению с Пе-8 (4000 кг на 5000 км).

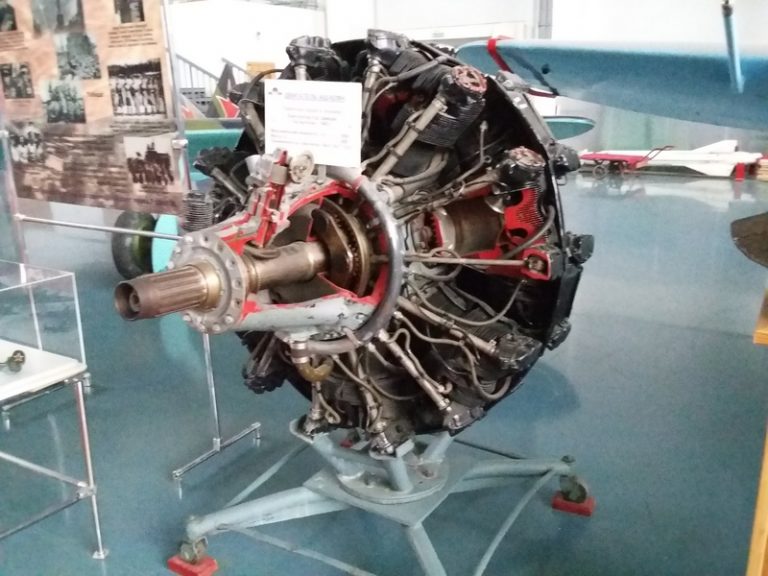

При проектировании ОКБ планировало использование бензиновых двигателей с непосредственным впрыском типа АШ-82ФН с турбокомпрессором ТК-3 . С этими двигателями модифицированный Пе-8М (самолет “Т”) должен был обладать следующими летно-тактическими данными (и его конкурентов):

Пе-8 Т Ссылка

Модификация: Самолет «Т»

| Длина, м: 23,59 Высота, м: 6,20 Размах крыла, м: 39,10 Площадь крыла, м2: 188,68 Масса, кг — пустого: 18200 — макс. взлетная: 37500 Двигатель: 4 х АШ-82ФН ТК-3 — мощность, л.с.: 4 х 1700 | Скорость, км/ч — максимальная: 497 — крейсерская: 388 Дальность, км: 5300 Потолок, м: 10600 Экипаж, чел: 11 Вооружение: 4 х 20-мм пушки ШВАК, 3 х 12,7-мм пулемета УБТ Бомбовая нагрузка, кг: 8000 |

Проведенная модернизация по сравнению с серийным Пе-8 4М-82 выпуска 1943 года давала следующие преимущества.

- При равной бомбовой нагрузке один модифицированный Пе-8 мог заменить два серийных.

- Размещение основной части бомб внутри фюзеляжа, а также другие улучшения аэродинамики снизили километровые расходы топлива на 10%.

- Увеличение максимальной скорости на 13% дало возможность самолету решать ряд новых тактических задач.

- Расположение основного экипажа впереди двигателей, помимо улучшения обзора, намного улучшало условия его работы в полете.Ссылка

Начать разрабатывать и выпускать до войны для создания полка РСВГК. Во время войны использовать как стратегический бомбардировщик и выпускать только по требованию. Родолжать разработки для развития и поддержания технологий.

3.5 Разведчик- корректировщик огня

Тактический самолёт-разведчик-корректировщик с оптимальными возможностями обзора и высокой живучестью. С хорошей оптикой и с фотоаппаратурой для разведки, с хорошей связью (200-250 км) и приборами навигации, с оборонительным вооружением (1-2 стрелка с 12.7мм.)

Немецкий Фронтовой разведчик/ корректировщик артогня FW 189 (так называемый “рама”) был неплох. Несмотря на хрупкий вид и откровенно низкую скорость, Fw 189 обладал хорошей манёвренностью на больших высотах и был там весьма сложной целью для истребителей. Пилот самолёта мог легко уклониться от атаки истребителей. Воздушные стрелки разведчика имели великолепный обзор и большие сектора обстрела. Советские авианаставления рекомендовали не вести с «рамой» бой на виражах, а производить отдельные атаки, желательно из облаков или со стороны солнца. Живучесть у самолёта также была отменная.

FW 189

Технические характеристики FW 189 (РИ)

(2 × 342 кВт)

| Лётные характеристики

Вооружение

|

В РИ в качестве корректировщика часто использовался Р-10 и Су-2, у которого был хороший обзор из кабины.

Для контрбатарейной стрельбы и подавления дотов нужна вся возможная корректировка огня, но высотный самолет не годиться.

Р-10 выпускаем до 1940г (как в РИ)

Вариант АИ- 2х местный ТА-3М (АИ) в варианте бронированного корректировщика с новой кабиной с улучшенным обзором (см.выше)

Та-3

Перед войной выпускать серийно. В начальный период войны можно ограничить выпуск в пользу других типов самолетов, более важных на тот момент. Подготовить съемный комплект оптики и фотографического оборудования для установки на серийные боевые машины- при необходимости.

3.6 Дальний высотный разведчик

В РИ проектирование и постройка модифицированного тяжелого дальнего бомбардировщика Пе-8 Самолет “Т” с двигателями АШ-82ФН с ТК-3 были заданы в соответствии с приказом НКАП № 619 от 18 октября 1943 года.

Пе-8МР (Аналог Ju.86R) см. (см. выше : Дальний бомбардировщик). Разрабатывается как специальный высотный разведчик:

Герметичная кабина с подогревом и подачей кислорода, противооблединительные устройства;

Разработать и установить 4-6 лопастный винт;

Увеличить площадь и удлиннение крыла, увеличить прочность лонжеронов центроплана, консолей крыла, фюзеляжа и шасси из расчета полетной массы 37500 кг;

Высотные двигатели с двумя центробежными нагнетателями — первый с приводом от выхлопа, второй — с механическим приводом и с промежуточным охладителем. Система охлаждения водяная, замкнутая под давлением. Решить проблему закипания масла на высоте.

Как дополнительные меры повышения высотности — рассмотреть двигатель работающий на высокооктановом бензине специально для сверхвысотных полетов, разработать применение впрыска закиси азота (для подготовленного двигателя);

Отработать (купить?) фотоаппаратуру и методику для высотных аэрофотосъемок.

Высота полета растет вместе с высотой истребителей-перехватчиков противника. В 1939г -10000м, в 1945г — 15000м

Разработать, выпускать в единичных экземплярах для стратегической разведки, отдельные разведэскадрильи РВГК .

4. Морская авиация

4.1. Палубный истребитель

Основная задача палубных самолетов это охрана конвоев на Севере, в составе летных групп конвойных авианосцев. Их палуба длиной 130-150м не позволяла взлетать самолетам- монопланам без катапульты.

Короткий взлет/посадка для применения на эскортных авианосцах, высокая маневренность, оборонительные задачи для конвоев.

И-15 (временный вариант)

Биплан И-190 .

Первый экземпляр И-190 был изготовлен на Государственном авиационном заводе № 1 (ГАЗ № 1) в октябре 1939 г. С мотором М-82 А он показал 420 км/ч у Конструктивно И-190 подобен И-153, что позволяло использовать в производстве его технологическую оснастку.

И-190

Самолёт имел фюзеляж ферменной конструкции, до кабины дюралевую обшивку, полотняную в хвостовой части.

Крылья двухлонжеронные, цельнодеревянные с фанерной обшивкой толщиной 1,5 мм. Бипланная коробка связана стойками и расчалена расчалками. Верхнее и нижнее крылья снабжены элеронами. Сверху вся поверхность крыльев обклеивалась полотном, после чего покрывалась несколькими слоями аэролака и полировалась.

Шасси убираемое с колёсами 700×150 мм. Хвостовой костыль — литое резиновое колесо, убираемое в полете.

Хвостовое оперение свободнонесущее, предусматривалась возможность установки расчалок между килем и стабилизатором.земли и 488 км/ч на высоте 6000 м, потолок — 12400 м.

Вооружение — установка 2-3 синхронных крупнокалиберных пулеметов. Максимальная бомбовая нагрузка составляла 200 кг. Для подвески бомб под нижним крылом были установлены встроенные бомбодержатели.

Вариант АИ от @Serg Палубный биплан ИК-3 АИ

ПИБ АИ

— свободнонесущий биплан цельнометаллической конструкции с убирающимся шасси и двигателем М-82А ОКБ Шевцова. Крылья свободнонесущие, неразрезные, дюралевые, моноблочной конструкции (без лонжеронов) со штампованными нервюрами. Верхние и нижние крылья были одинаковыми как по площади, так и по конструкции. Верхнее крыло имело закрылки, а нижнее — элероны и щиток. Силовым элементом крыла являлся передний блок, состоящий из параллельно идущих по своему размаху стенок и несущей обшивки из гофра и из гладкой обшивки.

ИК-3 был очень компактным в размерах и обеспечивал лучший обзор летчику. Меньшие величины корневых хорд крыльев дают возможность уменьшить длину фюзеляжа, и как следствие, – уменьшение омываемой поверхности фюзеляжа, то есть уменьшение сопротивления трения.

Из-за увеличения площади крыльев для повышения маневренности на биплане абсолютные значения увеличения сопротивления являлись более низкими чем для моноплана. Это означало, что при меньших площадях хвостового оперения в бипланной схеме можно было уложиться в выгодные значения удлинения фюзеляжа.

Для борьбы с чисто-бипланными недостатками – сопротивлением взаимоиндукции крыльев, сопротивлением интерференции стыков плоскостей и фюзеляжа, а также с многочисленными торчащими в потоке деталями крепления конструкторы решили путем использования тонких, узких крыльев, изогнутых в виде прямой и обратной «чайки». Предлагаемая схема не имела межкрыльевых стоек и расчалок, могла в достаточной степени обеспечить чистоту аэродинамики и достижение достаточно высоких показателей максимальной скорости (или грузоподъемности)

Для улучшения обзора вниз установить перископ и объеденить с бомбардировочным прицелом.

Вариант АИ -разработать палубную катапульту и специализированный вариант палубного истребителя И-16 . Позднее разработать моноплан на базе Як-9/Як-3 для тех же целей.

4.2. Палубный штурмовик

Строительство ударных авианосцев не планируется, в связи с чем Палубный штурмовик не актуален

4.3. Палубный пикировщик/торпедоносец

Строительство ударных авианосцев не планируется, в связи с чем Палубный пикировщик/торпедоносец не актуален

4.4. Палубный самолет ПЛО

Основная задача — борьба с подводными лодками и охрана конвоев, базируется на конвойных авианосцах. Используем бипланы (до появления палубных катапульт). Преимущества биплана:

Малая взлетно/посадочная скорость и как следствие — короткая дистанция взлета и посадки.

Минимальные размеры самолета, что позволяло отказаться от складных крыльев.

Высокая скорость не нужна для борьбы с ПЛ.

Вариант АИ- в зависимости от летных характеристик использовать И-15, И-190 или ИК-3 как палубный самолет ПЛО.

А-7 (автожир) (РИ 1940)

Автожир имел двигатель воздушного охлаждения М-22 мощностью 480 л. с., что позволяло ему развивать максимальную скорость 218 км/ч. Тянущий винт имел две лопасти, шаг которых можно было изменить на земле. Ротор (несущий винт) перед взлётом раскручивался системой механического привода от основного двигателя, что уменьшало дистанцию разбега перед взлётом. Камов использует схему «крылатого автожира». Все рулевое управление было выполнено по щелевой схеме, что заметно улучшало управляемость машиной при малых скоростях полета.Несущий винт имел три лопасти. При взлете винт раскручивался от основного двигателя с помощью специальной передачи, но во время полета передача отключалась и винт поддерживал вращение от набегающего потока воздуха. Скорость вращения составляла около 200 об/мин.

В 1939-1940 годах машины проходят боевое крещение в Финляндии, где используются для корректировки артиллерийского огня. Позже, уже в Великую Отечественную войну, 5 построенных А-7 также участвует в боях под Ельней, однако низкая скорость и невозможность сопровождения машины истребителями делают А-7 легкой добычей для авиации противника. Постепенно А-7, входящие в группу корректировки выходят из строя и их боевое использование прекращается. С 1942 года автожир используется только для проведения ночных операций на предельно малых высотах — поддерживает диверсионные группы в ближнем тылу противника и доставляет грузы партизанам. Высокая устойчивость к порывам ветра, способность взлетать с пятачка, возможность летать в условиях низкой облачности буквально задевая колесами верхушки сосен.

А-7-3а

ЛТХ Автожира А-7

| Размах крыла, м 10.40 Длина, м Высота, м 3.88 Площадь крыла, м2 14.70 Масса, кг пустого самолета 1225 нормальная взлетная 2300 Тип двигателя 1 ПД М-22 Мощность, л.с. 1 х 480 Максимальная скорость , км/ч 221 | Минимальная скорость , км/ч 53 Практическая дальность, км 1000 Боевая дальность, км 400 Продолжительность полета, ч 2.50 Максимальная скороподъемность, м/мин 160 Практический потолок, м 4700 Экипаж, чел 2 Вооружение: три 7.62-мм пулемета ПВ-1 боевая нагрузка — 750 кг: 4х 100-кг бомб ФАБ-100 или 6х РС-8 |

Боевая нагрузка — вертикальный (прыжковый) взлет 600 кг: 4-е ФАБ-100 2-е ФАБ-500, 8 РО-132 (или РО-82). Или 2-е подвесные кассеты Г-61 (транспортных контейнера) Гроховского в которых можно было перевозить до 8-и человек, по 4-е в каждом.

Боевая нагрузка (взлет по самолетному) — 1000 кг:Ссылка

Вариант АИ- использовать A-7 как палубный противолодочный аппарат и спасатель. При этом его недостатки перестают иметь значение. Интересный вариант!

4.5. Малая летающая лодка ПЛО

Базовые характеристики- максимально возможная живучесть, грузоподъемность в заданных размерах; среднее вооружение/дальность/ высотность/ маневренность/ скороподъемность.

Задачи- патрулирование акватории вдоль берегов и на подходах к портам Северного моря (в основном), борьба с подводными лодками, ближняя разведка, помощь и спасение пострадавших. Возможно применение и на других акваториях.

В РИ КОР-2 (Бе-4) — катапультный корабельный и базовый ближний морской разведчик, разработанный в 1940 году ОКБ под руководством Г. М. Бериева. Проходил испытания в 1942 году. В качестве силовой установки -двигатель воздушного охлаждения М-62 мощностью 950 л. с., однорядный звездообразный, с двухскоростным нагнетателем, крыло типа “обратная чайка”. Для снижения посадочной скорости самолёт имел щитки Шренка. Экипаж состоял из двух человек — пилота и штурмана. Гидросамолет имел двойное управление расположенное в кабине пилота, причем правая ручка и педали были съёмными.

КОР-2

Вооружение состояло из одной неподвижной установки пулемёта ШКАС (7,62 мм) в носовой части лодки и пулемёта ШКАС на турели типа МВ-5, расположенной в средней части лодки. Самолёт мог нести бомбы весом до 200 кг.

ЛТХ: Модификация Бе-4

| Размах крыла, м 12.00 Длина, м 10.50 Высота, м 4.04 Площадь крыла, м2 25.50 Масса, кг пустого самолета 2055 нормальная взлетная 2760 максимальная взлетная 3468 Тип двигателя 1 ПД Швецов М-62 Мощность, л.с. 1 х 1000 | Максимальная скорость , км/ч у земли 310 на высоте 358 Крейсерская скорость , км/ч 322 Практическая дальность, км 1150 Максимальная скороподъемность, м/мин 420 Практический потолок, м 7300 Экипаж 2 Вооружение: два 7.62-мм пулемета ШКАС; бомбы 200-400 кг |

В АИ- повышаем мореходность (взлет с волны 1.0-1.5м) и добавляем убирающееся шасси для сухопутных аэродромов. Впоследствии заменяем двигатель М-63 на М-82. Добавляем умеренное бронирование/протектирование. Дальность полета 1000-1200 км, скорость 400км/ч, потолок 6-8 тыс.м. Устанавливаем радионавигационное и разведывательное оборудование, средства обнаружения и борьбы с ПЛ, заменяем пулеметы 7.62мм на 12.7мм. Устанавливаем боковую дверь, место и ручную лебедку для подъема с воды пострадавших.

После разработки палубной катапульты для конвойных авианосцев- палубный самолет ПЛО.

Выпускать ограниченно, по потребности.

4.6. Большая летающая лодка — ПЛО/разведчик/спасатель- Важно

Базовые характеристики- максимальная дальность/живучесть/ грузоподъемность/крейсерская скорость; среднее вооружение/маневренность/ высотность/ скорость/ скороподъемность.

Задачи- патрулирование открытого моря, дальние разведывательные полеты, борьба с подводными лодками на большом расстоянии от берега, поисково-спасательные работы. Район применения — Северное море (в основном) и Тихоокеанский флот, возможно применение и на других акваториях

Летающая лодка Consolidated PBY Catalina. ТТХ машины: длина — 19,5 м; высота – 6,2 м; размах крыла – 31,7 м; площадь крыла – 130 м²; масса пустого – 9,5 т, взлетная – 16,1 т; двигатели – два Pratt & Whitney R-1830 мощностью 900-1200 л.с; скороподъемность – 5,1 м/с; максимальная скорость – 314 км/ч, крейсерская – 200 км/ч; практическая дальность – 4 000 км; практический потолок – 4 000 м; вооружение – два 12,7-мм пулеметов М-2 Browning и три 7,62-мм пулемета; бомбовая нагрузка – 1,8 т; экипаж – 8 человек.

Летающая лодка Consolidated PBY Catalina

В конце 1937 года в США были заказаны 3 самолета PBY «Catalina» Модели PBY-2 (28-2) для освоения лицензионного производства . Собирали машины на строящемся заводе № 31 в Таганроге. Первый ГСТ был собран в мае 1938 года. Второй самолет собрали в 1939 году. В 1940 году выпустили 22 самолета. Всего в Таганроге было сделано 19 ГСТ и 5 МП-7. На этом производство закончилось.

Летающая лодка МДР-6 (Че-2)

В РИ- Морской двухмоторный дальний разведчик был разработан ОКБ Четверикова в 1936 г. и выпускался серийно в 1939-1945 гг. Он представлял собой цельнометаллический моноплан с крылом типа «чайка», двухреданную лодку, подкрыльевые поплавки имели коробчатую форму и убирались в ниши крыла. ТТХ машины: длина — 15,7 м; высота – 4 м; размах крыла – 19,4 м; площадь крыла – 52,3 м²; масса пустого – 4,1 т, взлетная – 7,2 т; двигатели – два М-63 мощностью 1 100 л.с; объем топливных баков 2,2 тыс.л; максимальная скорость – 360 км/ч, крейсерская – 220 км/ч; практическая дальность – 2 600 км; практический потолок – 9 000 м; вооружение –2х 12,7-мм пулемет УБТ; бомбовая нагрузка – 1000кг; экипаж – 3 человека.

МДР-6/Че-4

В АИ- МДР-6 М Увеличиваем размеры, полезную грузоподъемность (2000-3000кг) и дальность полета (4000км), увеличить крылья, поплавки и шасси убираемые , как у Каталины. Предназначен для использования его на Северном и Тихоокеанском театре военных действий.

Моторы 2хМ-82А (Взлетная мощность 1700 л.с. (5 мин. при 2400 об./мин.), номинальная мощность у земли 1400 л.с., на 1-й границе высотности 2060 м 1540 л.с., на 2-й границе 5400 м – 1330 л.с.) Ссылка

Вариант -Противообледенительная система : воздушно-тепловые противообледенители передних кромок крыла, электрообогрев передних стёкол кабины, воздушно-тепловые противообледенители работают от четырёх бензиновых обогревателей, спиртовые омыватели передних стёкол кабины штурмана и лопастей винтов.

Установить радиолокатор (когда появится).

Средства подбора и приема на борт пострадавших.

Утепленная кабина и грузовой отсек с возможностью перевозки десанта, бомбы или торпеды снаружи на подвеске, вооружение- 3 оборонительные установки 12.7мм (позднее 20мм пушки): штурман, верхний стрелок, кормовой стрелок.

Выпускать сериями по 50 самолетов, по потребности.

5. Транспортная

5.1. Легкий посыльно-транспортный

В РИ У-2 или По-2 (Поликарпов-2) — советский многоцелевой биплан, созданный в 1927 году под руководством Н. Н. Поликарпова. Строился серийно до 1953 года, было построено 33 000 машин.

Массогабаритные характеристики

на колёсах — 752 кг, на лыжах — 758 кг. Нормальный полётный вес: учебного самолёта 1012 кГ, бомбардировщика — 1400 кГ, санитарного самолёта — 1472 кГ. | Скорость:

Потолок — 3800 м. Дальность беспосадочного перелёта (по топливу) — 350—400 км. Разбег и пробег — 100—150 м[3]. |

У-2/По-2

Вариант АИ- Самолет У-2 производить только в качестве двухместного учебного, посыльного, а также для сельского хозяйства.

Вариант АИ от @Serg : легкий военно-транспортный самолет ОКА-40 (Ан-2)

В РИ в марте 1940 года O.K. Антонову выдали задание на постройку легкого самолета ОКА-38 укороченного взлета и посадки ( по типу Fieseler Fi 156 Storch). Серийный выпуск самолета запланировали на авиазаводе № 465 в Каунасе, но из-за начавшейся войны успели закончить лишь одну машину.

АН-2НБ и Т

Кабина двухместная, в грузовой кабине размещались десять экипированных бойцов, 1000-сильный мотор воздушного охлаждения М-62 . Спец. механизация крыла, опробованная на ОКА-38, обеспечивает короткий взлет и посадку . (Предкрылки — во всю переднюю кромку. Закрылки и зависающие элероны — во всю заднюю).

Применялся для транспортировки грузов ( до 1000 кг.), личного состава ( до 10 человек)

| Размах крыла, м 14.18 Длина самолета, м 12.10 Высота самолета, м 3.12 Площадь крыла, м2 40.25 Масса, кг пустого самолета 2800 максимальная взлетная 4500 Тип двигателя М-62/ М-88Р Мощность, л.с. 1 х 1000/1200 | Максимальная скорость, км/ч 260 Крейсерская скорость, км/ч 225 Практическая дальность, км 1300 Практический потолок, м 4100 Экипаж, чел 2 Полезная нагрузка: 10 человек или 1200 кг. Вооружение: 2х12,7 мм УБК, 1х7,62/12,7 мм. Бомбы до 800 кг. |

Ан-2НБ АИ (ночной бомбардировщик). Машины получили 4 подкрыльевых и 4 подфюзеляжных механических бомбосбрасывателей АСИ-140 и замки Д-3-40 для подвески бомб калибром до 100 кг, всех типов стоящих на вооружении. Максимальная бомбовая нагрузка до 800 кг. Стрелковое вооружение было усилено 2 подкрыльевыми контейнерами с 12,7 мм пулеметами УБК, “позаимствованными” у истребителя МиГ-3. Оборонительный ШКАС был заменен на 12,7 мм УБ. Летчика защитили от осколков снарядов зенитной артиллерии 12-миллиметровым бронезаголовником и 4-миллиметровыми бронеплитами с бортов и со стороны пола.

Ан-2C АИ ( санитарный). Салон оборудован местами на четырех лежачих больных, с двумя сопровождающими медработниками. На транспортном самолёте Ан-2Т в грузовой кабине устанавливали 8 бортовых замков и 4 подвесных ремня для размещения четырех носилок.Сделать удобную дверь для раненых на носилках.

Вариант АИ- разрабатываем биплан ОКА-40 с укороченным разбегом и посадкой ( как у “Fieseler Fi 156 Storch”) по типу АН-2 . Конструкция и производство максимально упрощенная (мобилизационный вариант) по типу У-2.

Производим параллельно на тех же заводах что и У-2 в РИ: № 387 (Ленинград), заводы № 464 (г. Долгопрудный), № 471 (г. Шумерля), № 494 (г. Козловка). № 51В (Москва)

У-2 производим как учебный и как посыльный/почтовый, а АН-2 -как специальный транспортный самолет повышенной грузовместимости (1200кг или 10 бойцов);

Вариант АИ от @Bustrofedon : легкий военно-транспортный самолет САМ-5М

САМ-5бис

ЛТХ:

Модификация САМ-5-2бис

Размах крыла, м 11.49

Длина самолета, м 8.02

Высота самолета, м 3.86

Площадь крыла,м2 21.86

Масса, кг

пустого самолета 820

максимальная взлетная 1160

Тип двигателя 1 ПД М-11

Мощность, л.с. 1 х 100

Максимальная скорость, км/ч

у земли 205

на высоте 170

Крейсерская скорость, км/ч 165

Практическая дальность, км 1100

Практический потолок, м 4000

Экипаж, чел 1

Полезная нагрузка: до 6 пассажиров

ограниченно производим САМ-5 (25% САМ-5, 25% У-2, 50% ОКА-40) при этом унифицируем САМ-5 и У-2 по моторам и по возможности в производстве.

5.2. Средний транспортный/десантный- Важно

Ли-2 (ПС-84) советский поршневой пассажирский и военно-транспортный самолёт средней дальности, выпускавшийся с 1938 по лицензии Douglas DC-3, США. Впервые в СССР был внедрён прогрессивный плазово-шаблонный метод. Всего до 1953 г выпустили 4933 самолетов.

Ли-2 (пассажирский):

Ли-2

| Длина, м 19,64 Размах крыла, м 28,81 Высота хвоста, м 5,16 Площадь крыла, м² 91,7 Двигатели два М-62ИР Мощность взлётная 2×1000 л. с. Макс. скорость, км/ч 320 | Крейсерская скорость, км/ч 290 Максимальная дальность полёта пустого самолёта (перегоночная), км 2500 Потолок, м 5600 Взлётный вес, кг 7675 Макс. взлётный вес, кг 10700 |

ПС-84 (Ли-2П) (Пассажирский Самолёт) с 14—28 сидячими местами.

ПС-84К (Транспортно-десантный вариант). пол салона усилен, по оси фюзеляжа установлены съёмные лавки для 26 десантников. Груз размещали в отсеке (лавки снимали) и на внешней подвеске. В левом борту был выполнен широкий люк с открывавшейся вверх крышкой и подъёмным краном. Максимальная нагрузка составляла 2400 кг. Серийно не строился.

ПС-84И Санитарная модификация. В варианте санитарного в салоне в три яруса помещались носилки, всего самолёт брал 18 носилок, три сидячих раненых и санитара. Вооружение не устанавливалось.

“…Состоящие на вооружении ВДВ самолеты Ли-2 могут быть использованы только для переброски парашютистов с мелкими грузами, перевозки личного состава и легкого вооружения, для десантирования же тяжелых грузов и вооружения (76 мм пушки, СА У, автотранспорт) непригодны…Специального самолета для десантирования тяжелых грузов и вооружения … как парашютами, так и посадочным вариантом в ВДВ — нет…”

Производится как в РИ.

5.3. Тяжелый транспортный/десантный

Перевести все имеющиеся ТБ-3 в категорию транспортных самолетов.

ТБ-3

Туполев ТБ-3 «тяжелый бомбардировщик третий» (АНТ-6) — советский тяжёлый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы. Хотя ТБ-3 официально снят со службы в бомбардировочных (но не военно-транспортных) частях уже в 1939 году, он использовался как бомбардировщик и транспортный самолёт значительную часть Великой Отечественной войны. Построено 818 самолётов.

| Технические характеристики ТБ-3 Экипаж: 8 человек Длина: 24,4 м Размах крыла: 39,5 м Высота: Площадь крыла: 230,0 м² Масса пустого: 10967 кг Нормальная взлётная масса: 17200 кг Максимальная взлётная масса: 19500 кг Объём топливных баков: 7960 л Силовая установка: 4 × поршневой М-17Ф Мощность двигателей: 4 × 715 л.с.(4 × 533 кВт (взлётная)) Лётные характеристики Максимальная скорость: на высоте: 197 км/ч на 3000 м у земли: 177 км/ч Практическая дальность: 1350 км Техническая дальность: 3120 км (при максимальной взлётной массе) | Практический потолок: 3800 м Время набора высоты: 1000 м за 9,2 мин 2000 м за 22,0 мин 3000 м за 43,4 мин Нагрузка на крыло: 74,8 кг/м² Тяговооружённость: 85,5 Вт/кг (8,6 кг/л.с.) Длина разбега: 200 м Длина пробега: 300 м Вооружение Стрелково-пушечное: 4-8×7,62 мм пулемёта ДА Боевая нагрузка: нормальная: 2000 кг максимальная: 5000 кг Бомбы: в бомбоотсеке: 28×50 кг или 82 кг или 100 кг бомб под крылом: 4×250 кг или 500 кг или 1000 кг бомбы |

Вариант АИ- в 1942 г поручить Сухому разработать тяжелый десантно-грузовой самолет ДГС с моторами М-82 (по типу ДГС АШ-73), 2х или 4х моторный, с грузоподъемностью 10000кг.

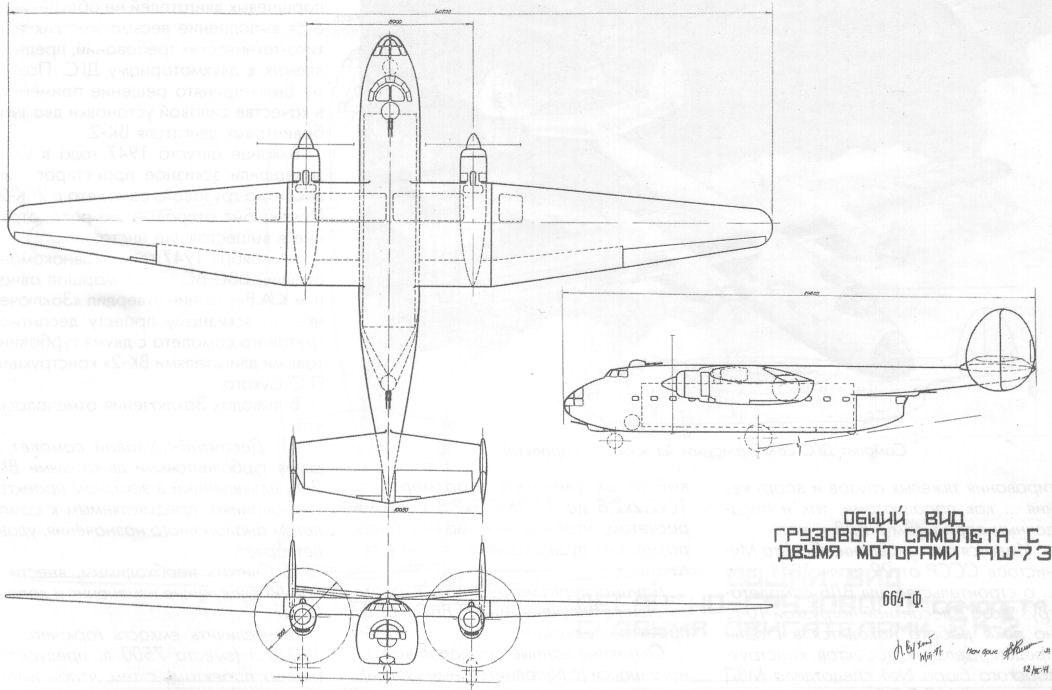

ДГС АШ-73 РИ

ДГС

| Полетный вес, кг | 29000 |

| Груз, кг: | |

| нормальный вариант | 8000 |

| перегрузочный | 10000 |

| 80 десантников с вооружением или 10 т груза или 48 носилок | |

| Максимальная скорость, на Н=5000 м, км/ч | 400 |

| Скорость, км/ч | 295(350) |

| Потолок, м | 6900 (6500) |

| Дальность, км | 2100 (3000) |

В отличие от транспортного грузового самолета, проект десантно-грузового самолета (ДГС) должен иметь грузовой отсек, приспособленный для выброски парашютных грузов (при этом пол снимался, а грузы подвешивались на замках, укрепленных на потолке грузового отсека).Установить групповое кислородное питание, используемое для десантников и раненых. Механизация погрузки и выгрузки крупногабаритных и тяжелых грузов. Предусмотреть установку дополнительных съемных колес на случай посадки самолета на мягкий грунт с преодолением канав шириной до одного метра. Ссылка

До войны выпускать сериями, по требованию. Необходим для снабжения окруженных частей/городов, удаленных частей, десантов, воздушных грузоперевозок.

5.5. Планеры

Военные планёры использовались во Вторую мировую войну для доставки войск и тяжёлого вооружения в зону боевых действий. До места доставки планёры буксировались военными транспортными самолётами или бомбардировщиками. Отделившись от буксирующего самолёта, они могли продолжать управляемый полёт на десятки километров и бесшумно приземляться на небольшие грунтовые площадки. Односторонний характер миссий подразумевал одноразовое использование, что вело к строительству планёров из дешевых материалов, таких как древесина и ткань.

В СССР планёры активно использовались для снабжения партизан в 1943—1944 годах, перевозили десант за линию фронта, и снабжали войска под Сталинградом и в ходе Днепровской воздушно-десантной операции в 1943г.

В РИ в январе 1940 года ЦК ВКП(б) проводит конкурс на разработку модели военного планера. По итогам конкурса планер РФ-8 (будущий А-7) О. К. Антонова (с нагрузкой 900 кг или 7 человек включая пилота и максимальной массой 1875 кг) был запущен в производство — всего с 1941 по 1945 было выпущено около 400 экземпляров.

Планер А-7

Г-11 — советский десантный планёр 1930—1940 годов конструкции В. К. Грибовского грузоподъемностью 11 десантников или 1200кг грузов.максимальная взлетная масса— 2660 кг.

Планер Г-11

Производство Г-11У продолжалось с 1941 вплоть до 1948 года- было выпущено около около 500 экземпляров.

КЦ-20 (Колесников/Цыбин — 20) — советский десантный планёр конструкции Д.Н. Колесникова и П. В. Цыбина, самый большой планер, стоявший на вооружении РККА в годы Великой Отечественной войны.

Планер КЦ-20

Планер обладал хорошими эксплуатационными и техническими характеристиками. Отличительной чертой машины было удобное размещение десантников и груза, простота изготовления и неприхотливость. Планер мог взять на борт 20 солдат или 2200 кг груза. КЦ-20 стал единственным типом авиационной техники, принимавшим участие в боевых действиях, ни разу за всю войну не сбитой противником.Основными недостатками было отсутствие грузового люка большего размера, что не позволяло использовать грузоподъемность планера в полной мере, а также переднее расположение кабины экипажа, что приводило к гибели экипажа при столкновении планеров с препятствиями на посадках в боевых условиях. За период 1942-1943 гг выпущено 68 экземпляров.

Дальнейшим развитием КЦ-20 стал тяжелый десантный планер Ц-25, работы по которому начались в 1944. Он был рассчитан на перевозку 25 десантников, с максимальной взлетной массой 5000 кг

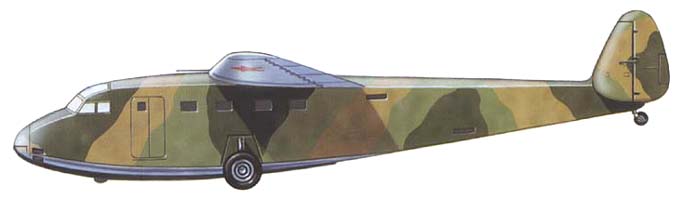

Самым известным немецким планером подобного типа был Gotha Go 242, разработанный в 1941-м,который вмещал 21 человека либо 2400 кг груза. Всего было изготовлено более 1500 экземпляров планера — и они успешно показали себя в деле доставки грузов и личного состава на Восточном фронте.

Планер GOTHA_GO-242

| Размеры: размах крыла 24,50 м общая длина 15,80 м длина фюзеляжной гондолы 6,05 м высота 4,40 м площадь крыла 64,40 м² ширина колеи основных стоек шасси 3,23 м ширина фюзеляжной гондолы 2,60 м длина грузового отсека 6,00 м ширина грузового отсека 2,00 м высота грузового отсека 1,90 м

| Масса: пустого 3236 кг с полной нагрузкой • на травяной ВВП 3564 кг • на бетонной ВВП 4046 кг взлетная • на травяной ВВП 6800 кг • на бетонной ВВП 7300 кг Удельная нагрузка на крыло: не более 113 кг/м² Летные характеристики: скорость буксирования максимальная 240 км/ч скорость планирования максимальная 290 км/ч посадочная скорость • без груза 105 км/ч • с грузом 140 км/ч Вооружение: до трех 7,92 мм пулеметов MG 15 (возможна установка в боковых окнах дополнительных пулеметов MG 34 и MG 15) |

Waco CG-4A

Американский планер Waco CG-4A , созданный в 1942-м (изготовлено свыше 13 900 штук) широко применялся в различных операциях как американцами, так и британцами. При длине в 14,8 м он мог вместить, помимо двух пилотов, 13 пехотинцев с амуницией, или классический военный Jeep , или другой груз весом до 1700 кг..

Вариант АИ — Планеры А-7 и Г-11 не выпускать.

Вместо них разработать планер КЦ-20АИ с грузоподъемностью 2.5 тонны (по типу Gotha Go 242, Waco CG-4A или модифицировать КЦ-20) — чтоб вошла пушка зис-2м или зис-3 с боекомплектом или легкий бтр/грузовик типа “доджа”. Разработать люк и способ погрузки накатом (Откидная аппарель сзади). Усилить кабину дугами безопасности.

Планеры это одноразовое оружие и не требует никаких моторов или дефицитных материалов- поэтому выпускать малыми сериями постоянно, не задействуя основные заводы.

6. Авиационное оружие

6.1. Пулеметы

С 1933 года реальной истории основным видом авиационного вооружения середины тридцатых годов был «7,62-мм авиационный скорострельный пулемет системы Шпитального — Комарицкого обр. 1932 г. ШКАС» и пулемет ПВ того же калибра 7,62-мм. Производство пулеметов ШКАС постоянно росло. В 1933 г. было выпущено 365 штук, в 1934 г. — 2476, в 1935 г. — 3566, в 1937 г. — 13 005, в 1938 г. — 19 687, в 1940 г. — 34 233, в 1943 г. — 29 450, в 1944 г. — 36 255 и в 1945 г.-12 455.

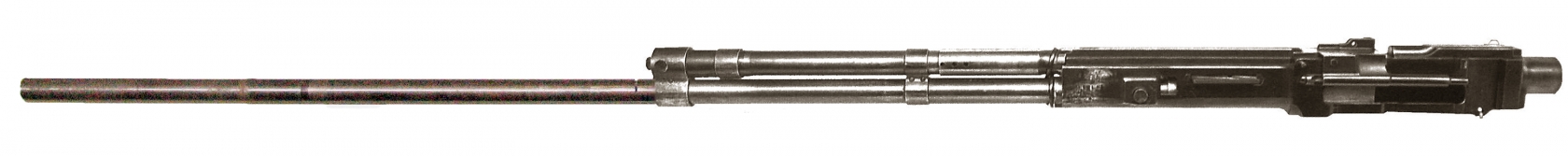

В 1939 году на вооружение Красной Армии был принят синхронный пулемет БС конструкции М.Е. Березина. При всех его достоинствах, наиболее существенным недостатком БС были трудности с перезарядкой пулемета в воздухе при помощи тросовой системы, которая требовала от пилота больших физических усилий. Объем производства БС составил в 1939 году 60 единиц, и в 1940 году вероятно от 500 до 2000 единиц.

В 1941 году был принят на вооружение ВВС Красной Армии усовершенствованный крупнокалиберный пулемет Березина, созданный в трех различных вариантах (синхронный — УБС, крыльевой — УБК и турельный — УБТ). В 1941 г. было выпущено 6300 пулеметов УБ, в 1942 г. около 25 000, в 1943 г. — 43 690, в 1944 г. — 38 340, в 1945 г. — 42 952.Ссылка

Для крыльевых и синхронных пулеметов УБ впервые в советской авиации была создана дистанционная система пневматического перезаряжания пулемета в случае появления задержек в стрельбе в воздухе .

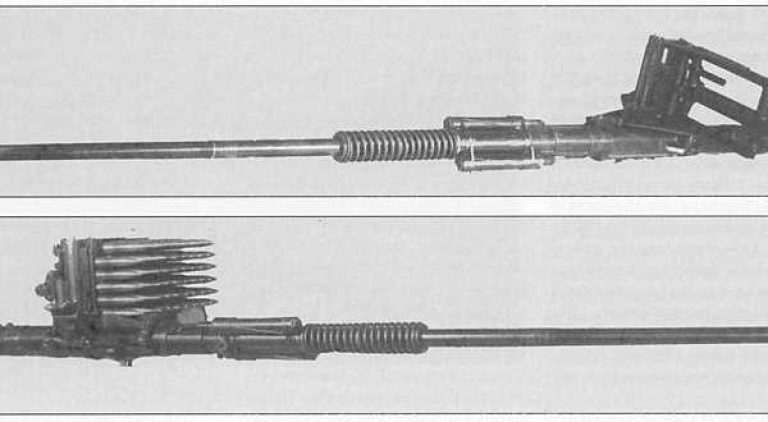

УБС

| Характеристики пулемета УБ Масса, кг 21,45 кг (УБС) 21,14 (УБК) 21,43 (УБТ) Длина, мм 1390 мм[1] Патрон 12,7 × 108 мм Калибр, мм 12,7 мм | Принципы работы отвод пороховых газов Скорострельность,выстрелов/мин 700—800 (УБС) 800—1050 (УБК, УБТ) Начальная скорость пули, м/с 840—860 |

Вариант АИ- Производство пулемета ШКАС постепенно сворачивать. Вместо него запустить УБ (ускорить разработку) во всех вариантах.

6.2. Пушки 20-30мм — Важно

В 1936 году было начато серийное производство 20-мм пушки ШВАК. Темп стрельбы ШВАК составлял 800 выстрелов в минуту, снаряд массой 96,6 грамм содержал 2,75 г взрывчатого вещества. Противник имел на вооружении 20-мм пушки Эрликон, темп стрельбы 650 выстрелов в минуту, снаряды массой 120 грамм содержали от 4 до 9 грамм взрывчатого вещества. Таким образом, пушка ШВАК превосходила Эрликон по темпу стрельбы, существенно уступая в могуществе патрона и, как следствие, дальности поражения. Фактически, пушка ШВАК скорее представляла собой улучшенный крупнокалиберный пулемет, нежели авиационную пушку.

В марте 1941 года, ЦКБ-14 (Михаил Березин) в инициативном порядке разработал 20-мм пушку масштабированием 12.7мм пулемета УБ, чтобы заменить в серии пушку ШВАК,

20мм пушка Б-20

В новом оружии М.Е. Березин применил опытный боеприпас 20х110, разработанный в 1937 году, который планировался для ряда отечественных авиационных и зенитных систем, разрабатываемых в предвоенные годы. 128-граммовый снаряд обладал почти в полтора раза более мощной энергией, чем серийный ШВАК-овский 20х99R.

Пушка Березина, поступившая на испытания в первые дни после начала войны, несколько подросла в габаритах по сравнению с пулеметом, но масса ее не превышала 28 кг, что выгодно контрастировало со ШВАКом. При этом темп стрельбы ее в крыльевом варианте ничуть не уступал изделию Шпитального и Владимирова, достигая 750 выстр/мин. Однако по требованию командования пушку переделали под патрон ШВАК 20х99R., что задержало ее производство и ухудшило характеристики. Пушка Б-20 была принята на вооружение 11 октября 1944 года.

В РИ летом 1937 года было выдано задание на разработку авиационной 23 мм автоматической пушки. В начале 1938 года определили мощный патрон 23х152B. Параллельно задача была поставлена московскому ОКБ-16 Я.Г. Таубина и тульскому ЦКБ-14, в котором 23-мм пушкой занимались несколько групп в том числе и группа в составе А. А. Волкова и С. А. Ярцева (проект ТКБ-201).Пушка МП-6 Таубина была снята с производства в связи с арестом Таубина Ссылка

МП-6

| Модификация МП-6 Калибр, мм 23 Тип автоматики Короткий откат ствола Масса тела орудия, кг 42.8 Масса лафета и механизма пневмозарядки, кг 26.4 Масса орудия со снаряженным магазином, кг 120.08 | Длина, мм 2310 Длина ствола, мм 1361 Темп стрельбы, выстр/мин 600-610 Начальная скорость снаряда, м/с 870-890 Емкость магазина, патронов 81 патрон Масса снаряда, г. 184-190 Тип боеприпаса 23х152 |

В 1941 году на вооружение была принята 23-мм пушка тульских конструкторов Волкова и Ярцева. Ссылка

| Модификация ВЯ-23 Калибр, мм 23 Тип автоматики газоотвод Масса тела орудия, кг 62.8 Масса лафета и механизма пневмозарядки, кг 49.9 Масса орудия со снаряженной лентой на 150 патронов 206 | Длина, мм 2147 Длина ствола, мм 1650 Темп стрельбы, выстр./мин 600-650 Начальная скорость пули, м/с 870-890 Емкость магазина Лента, 150 патронов Масса снаряда, г. 200 Тип боеприпаса 23x152B |

В 1940 выдать задание на разработку авиационной пушки под патрон 23х114 (сразу по типу НС/НР-23) За счет снижения начальной скорости снаряда до 700 м/с удалось уменьшить габариты системы и усилия отдачи; при этом массу пушки удалось снизить почти вдвое. Было разработано и новое звено. Вес такого патрона со звеном оказался почти вдвое меньше веса патрона 23 × 152 мм 23-мм пушки ВЯ-23 со звеном.

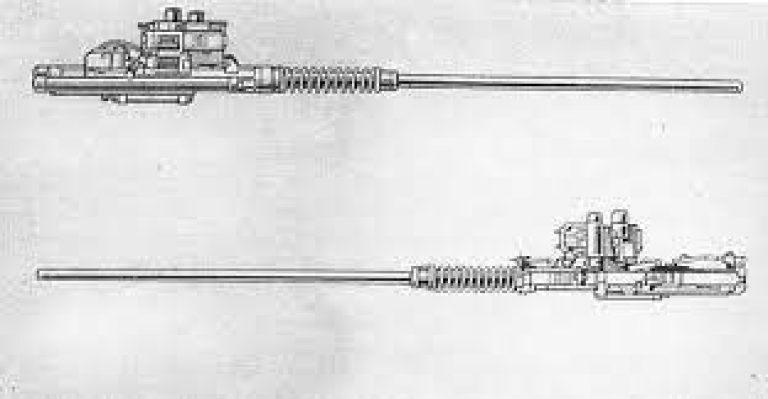

НР-23

НС-23

| Одноствольная автоматическая пушка НР-23 Конструктор — А. Э. Нудельман; А. А. Рихтер Разработан — 1946—1951 Производитель — заводы № 2 (Ковров) и № 525 (Куйбышев) Годы производства — 1948—1957 Варианты — Norinco Type 23-1 и Type 23-2 Масса, кг — 39 Длина, мм — 2018 Длина ствола, мм — 1450 | Ширина, мм — 165Высота, мм — 136 Патрон — 23×115 мм Калибр, мм — 23 Принципы работы — короткий ход ствола Скорострельность, выстрелов/мин — 800-950 Начальная скорость пули, м/с — 680 Вид боепитания — двухстороннее непрерывное ленточное |

Принципиальными отличиями НР-23 от своей предшественницы были двустороннее ленточное питание и больший темп стрельбы (до 800—950 выстр./мин). Всего было изготовлено 70383 авиапушки НР-23.

Вариант АИ- Пушку ШВАК 20мм выпускать до середины войны. Потом заменить на НР-23

Пушку ВЯ-23 не производить (МП-6 могла быть готова раньше).

Пушку МП-6 (23х152) переделать и пустить в производство. В 1939г в задании Таубину указать необходимость снизить отдачу ( использовать дульный тормоз, гидротормоз и пневмо-амортизаторы на точках крепления), применить 2хстороннее ленточное питание, довести скорострельность до 600-700 выс/мин ( использовать ускорители отката и наката).

6.3. Пушки 30-100мм

В РИ в марте 1942 года успешно прошла полигонные испытания 37-мм мотор-пушка конструкторского бюро Нудельмана НС-37, и уже в ноябре 1942 года начался ее серийный выпуск.

Как показали полигонные испытания, бронебойно-зажигательный снаряд калибра 37 мм с дистанций до 500 м при углах встречи в пределах 45° пробивал танковую броню толщиной 30 мм, а с дистанций до 200 м при углах встречи до 5° – 50-мм броню.

По сравнению с американской M4 от Airacobra, НС-37 имела ствол значительно большей длины (2300 мм против 1650 мм), а её дульная энергия была выше почти вдвое! По начальной скорости снаряда и могуществу это уникальное авиационное орудие превосходило даже немецкую противотанковую пушку Pak 36.

Снаряд пушки НС-37 массой 735 граммов был в два с половиной раза тяжелее снарядов самой мощной из немецких авиационных пушек, устанавливавшихся на истребителях (МК.108 калибра 30 мм, масса снаряда 330 гр). И в восемь раз тяжелее снаряда любой авиационной пушки калибра 20 мм!

В отличие от иностранных авиапушек большого калибра, НС-37 была достаточно сбалансирована для применения в качестве штатного оружия на самолетах. Настильность траектории её выстрелов позволяла уверенно целиться и поражать воздушные цели. Однако относительно низкая скорострельность и сильная отдача затрудняли поражение наземных целей, особенно на легких самолетах.

| Характеристики НС-37 Масса, кг 140-170 (установка в крыло/двигатель) Длина, мм 3410 Длина ствола, мм 2300 Ширина, мм 215 Высота, мм 415 Снаряд 37×195 мм Калибр, мм 37 | Принципы работы Отдача ствола Скорострельность, выстрелов/мин 240-260 Начальная скорость снаряда, м/с ОФЗ: 900 БТ: 880 Вид боепитания лента на 32 выстрела |

Пушка НС-37 вскоре была заменена на Н-37, выпускавшуюся до 1960г и использовавшую укороченный 37×155 мм выстрел с меньшей начальной скоростью.

| Размеры, мм Длина 2455 Ширина 227 Высота 354 Масса Масса снаряда, г 735-760 Масса патрона, г 410 Масса пушки, кг 103 | Характеристики Калибр, мм 37 Число стволов 1 Боекомплект, патронов 40-60 Скорострельность Темп стрельбы, выстр./мин 400 Начальная скорость, м/с 675-690 Длина непрерывной очереди, выстр. 40 |

Пулемет Афанасьева А-12.7 (сзади), пушка Нудельмана-Рихтера НР-23 (в центре) и Нудельмана Н-37Д (спереди) Ссылка

В 1943 году была принята на вооружение 45-мм мотор-пушка НС-45, созданная на базе пушки НС-37 с сохранением ее габаритных размеров. Вес пушки составлял 150-153 кг. Темп стрельбы 260-280 выст./мин. Питание пушки ленточное. В 45-мм авиационной пушке НС-45 впервые в СССР па самолете был применен дульный тормоз, поглощавший до 85% энергии отдачи.

НС-45

Ее серийный выпуск начался в 1944 году. В 1944-45 г. в общей сложности было произведено около 200 пушек. Специально под эту пушку был спроектирован и построен истребитель Як-9К (крупнокалиберный) с пушкой НС-45 в развале двигателя, с боекомплектом 29 патронов. Всего было изготовлено 53 самолёта этого типа. Предполагалось, что истребители с крупнокалиберными пушками будут действовать по группам вражеских бомбардировщиков, находясь вне зоны эффективного оборонительного огня их огневых точек. На один сбитый вражеский самолёт в среднем расходовалось десять 45-мм снарядов.

Однако прицельная стрельба из 45-мм пушек получалась только на первом выстреле, остальные снаряды летели мимо. После очереди в три выстрела, сделанных даже на максимальной скорости, последняя резко падала, терялась устойчивость самолета, наблюдалась течь масла и воды в трубопроводах.

Кроме того, встретить большую группу вражеских бомбардировщиков в конце 1944 г. было большой редкостью, и особой необходимости в таком истребителе не было. По итогам войсковых испытаний в массовое производство Як-9К не запускался.»

Вариант АИ- разработать НС-37 для для установки по оси Ц.Т. на тяжелых двухмоторных штурмовиках- при этом воздействие отдачи на самолет будет гораздо ниже чем у Як-9. По танкам малоэффективна, применять по автомобилям, железнодорожным станциям, поездам и небольшим плавсредствам, легким укреплениям.

Взрывчатое вещество и снаряда для авиационных пушек

В конце 1940 года специалисты Института баллистики Технической академии люфтваффе создали тонкостенный фугасный снаряд с высоким коэффициентом наполнения взрывчатым веществом. Более тонкий корпус снаряда выполнялся методом глубокой вытяжки из специальной легированной стали и упрочнялся закалкой. По сравнению с прежним осколочным снарядом, снаряженным 3 г пентрита, коэффициент наполнения увеличился с 4 до 20 %.

Новый 20-мм снаряд, получивший обозначение Minengeschoss (нем. снаряд-мина) содержал пластическую взрывчатку на основе гексогена с добавкой алюминиевой пудры. Данная взрывчатка, превосходившая по мощности тротил примерно в 2 раза, характеризовалась повышенным фугасным и зажигательным действием. Новые облегченные взрыватели замедленного действия обеспечивали возможность разрыва снаряда внутри конструкции самолета, нанося серьезные повреждения не обшивке, а силовому набору планера. Так, при попадании нового фугасного снаряда в основание крыла истребителя, его в большинстве случаев отрывало.

Вариант АИ-Начать разработку тонкостенного снаряда с увеличенным кол-вом ВВ для испльзования в авиационных пушках

A-IX-2 (гексал) — мощное бризантное взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена (73%), алюминиевой пудры (23%) и воска (парафина или церезина) (4%), используемого в качестве флегматизатора. Представляет собой однородное сыпучее негигроскопичное вещество серо-стального цвета. Гексал активно используется для снаряжения современных боеприпасов, в том числе в российской армии.

Изобретено советским инженером Евгением Григорьевичем Лединым в 1938-40 годах. Первоначально в качестве флегматизатора им применялся галовакс, хлорнафталин. Активно использовалось Советской армией.

Характеристики:

Плотность заряжания — 1650—1750 кг/м³.

Температура взрыва 5000°С, температура вспышки — 207 °С.

Удельная энергия взрывного превращения 6,35 — 6,48 МДж/кг.

Удельный объём продуктов взрыва — 0,75 м³/кг.

Скорость детонации при плотности: ρ0 = 1800 кг/м³ — 8400 м/с; ρ0 = 1730 кг/м³ — 8000 м/с; ρ0 = 1700 кг/м³ — 7900 м/с.

Раньше начать разработку и производство взрывчатого вещество A-IX-2 Гексал, применяемого для снарядов, бомб и ракет.

6.4. Бомбы

В РИ в США кумулятивную реактивную гранату впервые продемонстрировал для армии США 18 октября 1940 года Hеnry Mohaupt.

В СССР первый 76мм кумулятивный снаряд с пробиваемостью 100мм при прямом попадании поступает на вооружение в 1942 году. В 1943 — кумулятивные противотанковые снаряды к 122 мм и 152 мм гаубицам.с пробиваемостью по нормали до 150 мм брони.Ссылка

Снаряд с кумулятивной выемкой и металлической (медной, цинковой или стальной) облицовкой, при этом эффективность снаряда сильно увеличивается, а глубина проникания кумулятивной струи увеличивается с увеличением расстояния до преграды.

Эксперименты показали, что излишняя скорость для кумулятивного боеприпаса и его вращение снижают эффективность (Оптимально применять в бомбах и реактивных гранатометах). При выстреле из пушки снаряду сообщается очень большое вращение. При взрыве струеобразующий слой схлопывающейся кумулятивной облицовки раскручивается еще примерно в 50–100 раз за счет уменьшения момента инерции. Результирующее вращение имеет критически большое значение для сохранения целостности струи и полноценного кумулятивного действия. Способ спин-компенсации этого явления связан с закруткой облицовки и струи противоположно собственному вращению боеприпаса за счет использования кумулятивных рифленых, или ребристых, облицовок — так называемых fluted liners. Рекомендуемая эквивалентная частота не более 400 об/c.Ссылка

Вариант Аи- в 1939 начать исследования кумулятивного эффекта и разработку кумулятивных зарядов используя результаты профессора М.Я. Сухаревского. Отрабатывать ВВ смешанного состава и взрыватели. Включить в программу исследований компенсацию закручивания струи.

МАЛЫЕ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ АВИАБОМБЫ

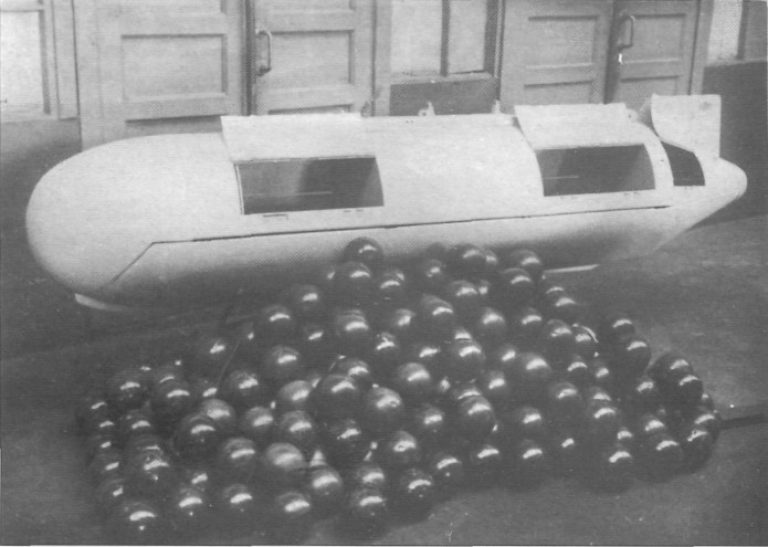

В РИ противотанковые кумулятивные авиабомбы ПТАБ-2,5-1,5 калибром 2,5 кг спроектировали и испытали в апреле 1943 г. (конструктор И. А. Ларионов). В бомбовую зарядку штурмовика Ил-2 входило до 192 ПТАБ в 4-х кассетах для мелких бомб или до 220 штук навалом в 4-х бомбоотсеках. При сбрасывании ПТАБ с высоты 200 м при скорости полета 340-360 км/ч одна бомба попадала в площадь в среднем 15 кв.м, при этом, в зависимости от бомбовой нагрузки, общая полоса составляла 15×(190-210) кв.м.- достаточно для гарантированного поражения любого танка Вермахта в полосе разрывов, т.к. площадь одного танка составляет 20-22 кв.м. Всего за годы войны было изготовлено 12 миллионов 370 тысяч ПТАБ-2,5-1,5.Ссылка

ПТАБ-2.5

Разработать в 1939 осколочно-фугасные авиабомбы по типу ПТАБ-2.5 или АО-2,5, но с увеличенным зарядом и толщиной литой осколочной рубашки/оболочки , способной пробивать легкую броню при близких разрывах. Вполне работоспособны против легких танков. Испытать их эффективность против средних танков. После разработки кумулятивных зарядов разработать противотанковые бомбы по той же технологии.

Разработать универсальные одноразовые бомбовые кассеты по типу КМБ или РБК — тонкостенные авиационные бомбы, предназначенные для снаряжения мелкими осколочными, противотанковыми, зажигательными бомбами или авиационными противопехотными и противотанковыми минами. Кассеты имеют габариты фугасных авиабомб калибра 100-500 кг и подвешиваются вместо бомб (КМБ-100 или КМБ-250). После сброса срабатывает вышибной заряд из черного пороха. Давлением пороховых газов кассета разделяется на части, бомбы выталкиваются из нее и падают самостоятельно.

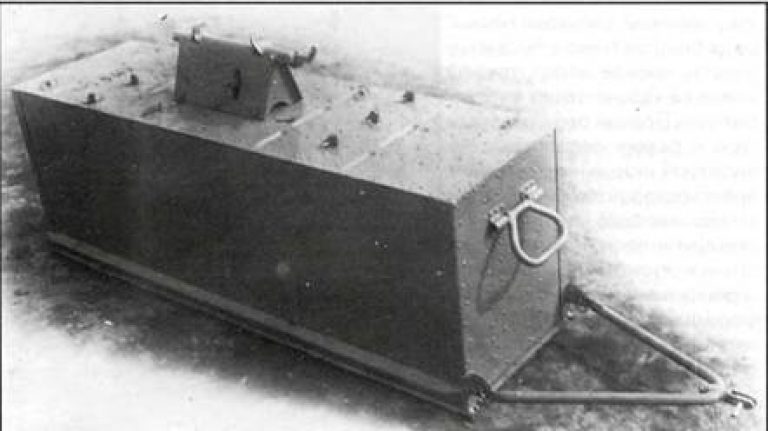

КМБ-2 для внутренней подвески

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ АВИАБОМБЫ

В РИ в 1939г на вооружение ВВС СССР поступили зажигательные ампулы АЖ-2 в жестяных корпусах, снаряженные самовоспламеняющейся горючей смесью КС (незагущенными самовоспламеняющимися жидкими огнесмесями). Ампула представляла собой тонкостенный металлический сосуд сферической формы с герметично закрывающимся отверстием для заправки смеси. Емкость ампулы – 1 литр. При попадании на цель ампулы разрушались, их содержимое расплескивалось и самовоспламенялось, создавая зону сплошного огня и плотную дымовую завесу. Капсула горела ярким пламенем с большим количеством белого дыма в течение 1,5-3 мин, развивая температуру 800-1000°С. Попадая на боевые машины, жидкость КС прилипала к броне или залепляла смотровые щели, стекла, приборы наблюдения, проникала в моторное отделение, отравляла дымом экипаж и выжигала все внутри.

Ампулы загружали на штурмовиках Ил-2 в кассеты мелких бомб КМБ. На одной машине удавалось разместить до 150 штук АЖ-2 диаметром 125 мм. Ссылка

В РИ использовали кассеты мелких бомб КМБ и АВК, в которые могли снаряжаться следующие боеприпасы: ПТАБ-2,5-1-5 до 96 шт, ампулы АЖ-2 до 128 шт, ЗАБ-2,5 до 120 шт, АО-10 36-40 шт, АО-2,5 от 120 до 150 бомб в зависимости от модификации.

Кассета АВК-П с ампулами АЖ-2

Сразу разработать зажигательную смесь КС-Напалм с загущением и пирогелями, ( с добавлением магния и неорганических окислителей). Разработать зажигательные бомбы снаряженные термитными составами (смесь окислов железа с алюминием) с температурой горения 2500-3000°С. Для изготовления корпусов термитных бомб можно использовать горючий металл электрон (сплав алюминия с магнием), который сгорает имеете с термитом. Разработать штатную одноразовую кассету (с загрузкой на заводе) по типу КМБ или РВК , для использования на штурмовиках.

Зажигательные авиабомбы большого калибра (100-500 кг) снаряжают органическими горючими веществами (бензин, керосин, толуол), загущенными до желеобразного состояния ( загустители- алюминиевые соли высокомолекулярных кислот, искусственные каучуки и т. п.).Для повышения температуры горения огнесмеси до 2000-2500 °С’. в нее добавляют порошки горючих металлов.

В отличие от жидкого горючего, загущенная огнесмесь дробится взрывом на крупные куски, которые разбрасываются на большие расстояния и горят с температурой 1000-1200 °С в течение нескольких минут. Огнесмесь хорошо прилипает к различным поверхностям и трудно удаляется с них. Горение огнесмеси происходит за счет кислорода воздуха, поэтому в радиусе действия зажигательной авиабомбы образуется значительное количество двуокиси углерода, оказывающей отравляющее действие.

В годы войны были созданы зажигательные авиабомбы с термитными шарами ЗАБ-100-65-ТШ и ЗАБ-500-300-ТШ. Первая создавала 65 огневых очагов на площади более 40 га, вторая — 300 очагов на значительно большей площади.

Данные зажигательных бомб

Тип бомбы ЗАБ-250 ЗАБ-500

Вес бомбы, кг 250 500

Вес БЧ, кг 200 480

Длина бомбы, мм 1000 2142

Диаметр бомбы, мм 267 321

Разработать состав Напалма для заполнения , остальное как в РИ.

МАЛЫЕ ОСКОЛОЧНЫЕ АВИАБОМБЫ

В ходе Великой Отечественной войны советская авиация использовала осколочные авиационные бомбы весом 2,5 кг, 5, 10, 15 и 20 кг.

Часть авиабомб АО-2,5 представляла собой 45-мм осколочный снаряд 0-240 от противотанковой пушки, к которому был приварен штампованный железный корпус с 4-перым стабилизатором.

Были и АО-2,5 специального изготовления с литыми корпусами из сталистого чугуна. Длина этой бомбы 378 мм, диаметр корпуса 52 мм, размах 4-перого стабилизатора 60 мм. Взрыватель АМ-А или АГМ-1.

Бомбы АО-НМ4 и АО-8М6 выпускались в двух вариантах каждая. Один вариант имел 4-перый стабилизатор, а другой — коробчатый. Бомба АО-8М представляла собой 76-мм осколочный снаряд с приваренным стабилизатором.

Осколочная бомба АОХ-10 с насыпными осколками имела длину 612 мм, размах 4-перого стабилизатора 125 мм.

Осколочная бомба АО-10 из сталистого чугуна имела длину 480 мм, диаметр корпуса 90 мм и коробчатый стабилизатор.

Осколочная бомба АОХ-15 имела длину 610 мм, диаметр корпуса 107 мм,

Бомба АО-20М представляла собой 107-мм осколочно-фугасный снаряд с приваренным стабилизатором.Ссылка

Вариант АИ- все как в РИ

ФУГАCНЫЕ АВИАБОМБЫ

Основные типы отечественных фугасных авиабомб калибра 50, 100, 250, 500 и 1000 кг. В 1934 г. была принята на вооружение ВВС фугасная авиабомба ФАБ-2000.

Фугасные авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-70 представляли собой 152-мм и 203-мм фугасные снаряды от устаревших орудий с приваренными стабилизаторами.

Перед войной в целях экономии дефицитного металла по предложению профессора Н. И. Гальперина в руководимом им КБ № 35 НКБ разработали серию фугасных авиабомб в корпусах из тонкостенного железобетона (ФАБ-100НГ, ФАБ-250НГ, ФАБ-500НГ и ФАБ-1000НГ). Испытания этих изделий удачно завершились в июне 1941 г. Еще до начала войны фугасные авиабомбы в железобетонных корпусах приняли на вооружение ВВС.

В ходе войны было развернуто массовое производство фугасных бомб упрощенной конструкции, созданных в 1942-1943 гг. в ГСКБ-47. Отливка корпусов из сталистого чугуна. На станках нарезали резьбу только под взрыватель, а в остальных резьбовых соединениях применяли резьбу Эдиссона, получаемую в процессе отливки корпусов. Стабилизаторы делали разъемными. Одновременно пересмотрели также и чертежи сварных вариантов корпусов фугасных авиабомб.Фугасным авиабомбам упрощенной конструкции и технологии изготовления присвоили индекс М-43. В течение года было создано 9 новых конструкций: ФАБ-50 М43, ФАБ-100 М-43, ФАБ-250 М43, ФАБ-500 М-43, ФАБ-2000 М-43, ФАБ-50сч (серого чугуна), ФАБ-ЮОсч, ФАБ-250сч и ФАБ-ЮООсл (стального литья).

К концу войны были приняты на вооружение мощные осколочно-фугасные авиабомбы ОФАБ-100. Эту бомбу снаряжали 26 кг амматола 50/50 и тротиловой пробкой весом 4,7 кг.При бомбометании с высоты 2000 м и взрыве бомбы ОФАБ-100 в обыкновенном грунте образовывалась воронка диаметром 4,8 м, глубиной 1,7 м и объемом 10 м^. Осколки при разрыве ОФАБ-100 обеспечивали сплошное поражение открытой живой силы в радиусе 50 м, пробивали броню толщиной 40 мм на расстоянии 3 м, 30 мм — на расстоянии 10 м и 15 мм — в 15 м от места взрыва.

В 1941 г., из-за нехватки взрывчатых веществ для снаряжения авиабомб,на вооружение ВВС была принята фугасная авиабомба ФАБ-100 КД, разработанная С. Г. Добрышем (НИИ-6), и снаряженная жидкой взрывчатой смесью КД, (азотная кислота, дихлорэтан и олеум в соотношении 60 : 40 : 30). По взрывчатым характеристикам эта смесь равноценна тротилу. Фугасный эффект ФАБ-100 КД был такой же, как и ФАБ-100, снаряженной тротилом. ВВ для ФАБ-100 КД снаряжалось поочередной заливкой компонентов в корпус авиабомбы. С начала 1942 г. ВВС начали применять ФАБ-100 КД на фронте

В начале войны, когда немецкие войска подошли к Москве, были предприняты попытки применить на Западном фронте оксиликвитные бомбы (начиненные смесью мха (сфагнума) и древесного угля, в который на аэродроме заливали жидкий кислород) разработанные в НИИ-6. Снаряженные таким образом авиабомбы сохраняли взрывчатые свойства на уровне бомб, снаряженных тротилом и амматолом 50/50, в течение 3-4 ч для ФАБ-100 и ФАБ-250.

Суммарная доля фугасных авиабомб ФАБ-500, ФАБ-100 и ФАБ-250 в годы войны составляла от 97 до 99,6 %. Номенклатура фугасных авиабомб изменялась в сторону преобладания более крупных калибров. Удельный вес ФАБ-250 с каждым годом увеличивался, к концу войны их доля по сравнению с 1941 г. увеличилась в шесть раз и достигла 17,2 %. Доля ФАБ-500 значительно уменьшилась, а производство ФАБ-100 все годы войны держалось на уровне 50-70 % общего количества выпускаемых фугасных авиабомб. Ссылка

Вариант АИ- все как в РИ

Управляемые авиабомбы

Немецкая планирующая авиабомба Fritz X является предтечей современных управляемых авиабомб. Управляемые авиабомбы «Фриц-Х» были потенциально многообещающим оружием, однако их эффективность оказалась ниже ожидаемой из-за того, что германские конструкторы слишком полагались на легко подавляемые системы радиокомандного наведения. Ссылка

Fritz_X

Fritz X управляемая бронебойная бомба массой 1570 кг, с массой взрывчатого вещества 320 кг. Управление бомбой осуществляется по радиосигналу с самолёта при помощи специального джойстика. Следить за полётом бомбы и корректировать её курс можно было через бомбовый прицел, для этого в хвостовом отделении бомбы при запуске загорались яркие трассирующие огни. Бомба не могла пользоваться в условиях низкой облачности, т. к. минимальная ее сбрасывания равнялась 4000 м. Высокая бронепробиваемость игравшая свою положительную роль в случаях с «Ромой» и «Уорсп» оказалась излишней для эсминцев и торговых судов. Авиабомба Fritz X

Ке-Го — самонаводящаяся авиабомба с инфракрасным наведением, разработанная и испытанная японским императорским флотом для применения с большой высоты против военных кораблей и излучающих тепло наземных объектов.Разработка бомбы началась в марте 1944 годаБомба «Ке-Го»

Фюзеляж бомбы «Ке-Го» имел достаточно простую цилиндрическую форму и собиралась из дерева.

Длина бомбы — 5,49 метров, размах крыла — 2,85 метра. Масса бомбы с боевым зарядом — 800 кг. В падении, бомба развивала безопасную скорость до 580 км/ч (с использованием воздушных тормозов).

KeGo

В носовой части бомбы располагалась инфракрасная головка самонаведения, основанная на никелевом болометре. Под действием интенсивных инфракрасных лучей, сверхтонкая зачернённая пластинка нагревалась, изменяя свою электропроводность. Усилитель усиливал сигналы, в свою очередь, приводящие в действие гидравлический автопилот бомбы. Эксцентрическое зеркало, отражающее излучение на болометр, вращалось внутри корпуса с помощью механического привода, осуществляя тем самым коническое сканирование и автопилот выводил бомбу на курс, соответствующий положению цели в равносигнальной зоне (то есть прямо по курсу).

Лабораторные испытания продемонстрировали, что бомба в состоянии обнаружить цель, соответствующую по тепловому излучению тысячетонному кораблю с дистанции 2000 метров.

Для своего времени бомба «Ке-Го» включала такие новаторские элементы как:

- коническое сканирование вращающимся зеркалом при неподвижном инфракрасном детекторе;

- использование элеронов на крыльях и синхронизированных с ними хвостовых стабилизаторов;

- применение воздушных тормозов для контроля скорости падения;

- применение пневматического гироскопа, приводимого в действие набегающим потоком воздуха через трубки Пито, во избежание создания дополнительных помех электронике бомбы.

Вариант АИ- Разрабатывать управляемые бомбы по типу немецкой бомбы Фриц X- крестообразные крылья, интерцепторное управление, система радиокомандного наведения, треугольные крылья с высокой стреловидностью для улучшения аэродинамики и т. д.

Разработать несколько типов бомб — тяжелых бронебойных (против бронированных судов), тяжелых фугасных ( против небронированных судов и береговых объектов), средних фугасных (для применения против объектов инфраструктуры). Использовать наработки по неуправляемым бомбам БРАБ-500 и БРАБ-1000, ФАБ-250 и ФАБ-500. Выпускать ограниченны, по требованию.

Разрабатывать управление по проводам/ кодирующее устройство противодействия глушилкам/ телевизионную систему наведения( в начале войны не актуально) . Начать разрабатывать инфракрасную систему наведения ( в начале войны не актуально) . Не производить серийно по крайней мере до середины войны ( а точнее, пока не понадобится).

6.5. Ракеты

Неуправляемые авиационные ракеты НУР воздух-земля — важно

В годы Второй мировой войны основными направлениями развития неуправляемых авиационных ракет в Германии было создание противосамолетных и противотанковых ракет, в отличие от СССР, где в основном создавались неуправляемые авиационные ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями, предназначенными для поражения живой силы и небронированной техники.

Немецкие перехватчики системы ПВО обстреливали строй тяжелых бомбардировщиков крупнокалиберными 210-мм НАР. Стартовый вес – 38 и 82 кг, с дистанционными взрывателями. Эти ракеты были созданы для пятиствольного 210-мм миномета NbW.42 на колесном лафете. От этого миномета были взяты и пусковые трубы. Снаряды 21-см W.Gr.42 запускались с истребителя FW-190.Их применение было довольно эффективным при отражении дневных налетов американских летающих крепостей В-17.

Турбореактивные снаряды 28-см WK 280-мм (без оперения, стабилизация вращением) имели стартовый вес 82 кг, т. е. меньше, чем у 21-см W.Gr.42, но зато снаряд содержал 50 кг взрывчатого вещества, т. е. в 1,5 раза больше. Длина снаряда составляла 1250 мм. Снаряд развивал максимальную скорость 145 м/с.

Для вооружения двухмоторного истребителя Ме-410В-2 была создана опытная шестизарядная пусковая установка револьверного типа, стрелявшая 210-мм снарядами W.Gr.42. Вращающийся барабан со снарядами размещался в специальной нише в нижней части фюзеляжа. Огонь велся залпами по две ракеты через вырезы по бортам носовой части фюзеляжа. Основное назначение пусковой установки — уменьшение аэродинамического сопротивления самолета. Установка не была принята на вооружение, но заслуживает внимания как первая в мире авиационная пусковая установка револьверного типа.

НУРС Германии

Ближе к концу войны немцы создали сравнительно небольшие и дешевые ракеты собственной разработки универсального применения (по воздушным и наземным целям) .

Наиболее удачной противосамолетной неуправляемой авиационной ракетой стала R4/M <Оркан>. Калибр ракеты 55 см, полная длина 812 мм, вес ракеты 3,85 кг. Осколочно-фугасная боевая часть содержала 0,52 кг взрывчатого вещества. Твердотопливный двигатель с весом топлива 0,815 кг сообщал ракете скорость 525 м/с (при нулевой скорости самолета-носителя). Принципиально новым был в ракете складывающийся шестиперый стабилизатор. До пуска он укладывался в калибр ракеты, а в полете стабилизатор раскрывался и имел размах 242 мм. Ракета R4/M могла запускаться с трубчатой или простейшей балочной направляющей. Под крыльями реактивного истребителя Ме-262 размещалось до 24 ракет R4/M. В связи с окончанием войны немцам удалось применить только 2500 ракет R4/M из 12000 изготовленных.

Близкой по типу была 55-см ракета (<Змея>) похожая на R4/M, но несколько короче. Вес ракеты 3,5 кг. Вес взрывчатого вещества 0,5 кг. Вес твердого топлива в двигателе 0,69 кг. Максимальная скорость <Змеи> достигала 450 м/с. Ракета была запущена в серийное производство, но боевого применения не имела.

Для борьбы с танками в 1944 г. была создана неуправляемая авиационная ракета <Панцерблитц I>. Эта ракета была создана на базе армейской ракеты 8-см WK, которая в свою очередь была переделанной советской 82-мм ракетой М-8. Калибр ракеты 8-см WK составлял 78 мм, длина 705 мм, полный вес ракеты 6,6 кг. Осколочная часть ракеты 8-см WK была заменена кумулятивной. Ракета имела максимальную скорость 374 м/с и пробивала по нормали 90-мм броню.Ракета <Панцерблитц I> запускалась с направляющих рельсового типа или с восьмизарядной пусковой установки, сбрасываемой после пуска ракет.В конце 1944 г. была выпущена небольшая партия модернизированных ракет <Панцерблитц> с надкалиберной кумулятивной боевой частью диаметром 130 мм. Реактивная часть была взята от 55-см ракеты R4/M. Ракета развивала скорость до 370 м/с.Ссылка

В РИ первые опыты с 82-мм и 132-мм авиационными ракетам начались в 1929г. К 1935г разработали PC-82 с оптимальными габаритами стабилизаторов 200 мм и РС-132 с стабилизаторами 300 мм. В 1937 г. в РНИИ была разработана направляющая желобкового типа с одной планкой, что значительно улучшило аэродинамические и эксплуатационные характеристики снарядов, упростило их изготовление, обеспечило высокую надежность схода снарядов.

| Снаряд | PC-82 | PC-132 |

| Калибр, мм | 82 | 132 |

| Длина снаряда, мм | 82 | 132 |

| Вес ВВ, кг | 0,36 | 0,9 |

| Вес ракетного топлива, w | 1,1 | 3,8 |

| Полный вес снаряда,кг | 6,8 | 23,0 |

| Максимальная скорость снаряда (без учета скорости носителя), м/с | 340 | 350 |

| Максимальная дальность, км | 6,2 | 7,1 |

| Радиус сплошного поражения осколками, м | 6-7 | 9-10 |

| Рассеивание при стрельбе по наземным целям, тысячные дальности | 14-16 | 14-16 |

Однако главной причиной большого рассеивания были не аэродинамические пороки РС, а неравномерное горение топлива двигателя при запуске.

Ускорить разработку (совместно с чехами, как в РИ) длинных шашек с каналом, снизив неравномерность горения пороха. Ускорить разработку единого цельного заряда (до войны не решить, а во время можно попробовать). Баллиститный нитроглицериновый порох, содержавший коллоксилина — 57 %, нитроглицерина — 28 %, динитротолуола — 11 %, централита — 3 %, вазелина — 1 % не ограничивал длину шашек.

Вариант АИ — разработать складывающиеся вдоль тела снаряда стабилизаторы по типу С-5 или R 4/М или “Schlange”, (в развёрнутом положении они имели наклон от продольной оси НУРС в 1 град, задающий вращение). При выходе ракеты из трубы стабилизаторы принудительно раскрывались газовым поршнем под действием пороховых газов и фиксировались в раскрытом положении. В сложенном положении узел стабилизатора был уложен между шестью соплами твердотопливного двигателя ракеты и закрыт стаканом, срывающемся при пуске.

С-5M

Hydra-70

Или по типу General Dynamics Hydra-70 mm, ракета с раскрывающимся 4хперьевым хвостовым оперением, складным на внешней поверхности корпуса. Перья расположены под углом — чтобы обеспечивать стабилизацию НАР.

Разработать осколочно-фугасную НУР РОФС-57мм (по типу С-5) с вращением вокруг своей оси, для борьбы с живой силой противника. Таких ракет можно взять больше. Применение малокалиберных НУР против танков неэффективно. Прекрасно работает против наземных, площадных и небронированных целей (мотомеханизированные колонны, ж.д. составы, склады, батареи полевой и зенитной артиллерии и т.д.), особенно при массированном залпе.

Разработать бронебойную РБС-132, и осколочно-фугасную РОФС-132 с улучшенной кучностью стрельбы. Боевая часть РБС-132 обеспечивала пробитие 75-мм танковой брони, а осколки РОФС-132 при разрыве вблизи танка на расстоянии 1 м от него (угол места 30°) пробивали броню толщиной до 15 мм. Позднее номенклатуру расширить. Добавить кумулятивные БЧ.

Разработать специальные пусковые устройства / блоки (авиационный аналог реактивных систем залпового огня сухопутных войск) с обтекателем, имеющие по 5-25 трубчатых направляющих со спиральным П-образным пазом для начальной закрутки, открытых с казённой части (по типу Б-8), одноразовых (с заводским заряжанием) или многоразовых (с перезарядкой на аэродроме). ,

Блок НУР Б-8Начать (дать задание на) разработку радиолокационного взрывателя (сразу переведет НУРС в категорию “воздух-воздух”)

Управляемые ракеты класса <воздух — воздух>

Первые управляемые ракеты класса <воздух — воздух>, были созданы в Германии в годы Второй мировой войны

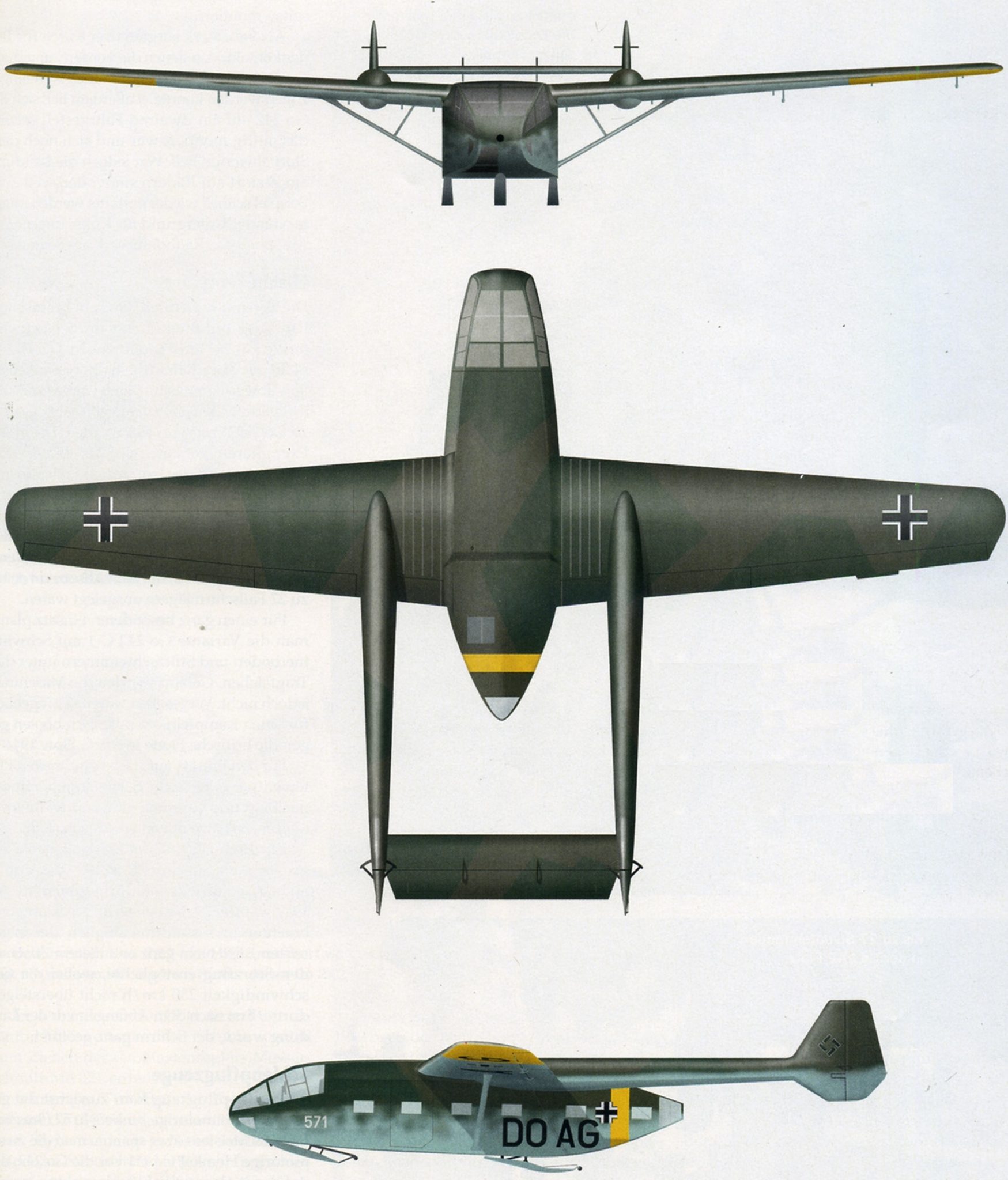

Проектирование ракеты Х-4 (серийное обозначение <8-344>) было начато в апреле 1944 г. на заводе фирмы <Руршталь> под руководством доктора М. Крамера.

Ruhrstahl X-4

Ракета имела крестообразно расположенные крылья и крестообразный стабилизатор со сдвоенными интерцепторами. Длина ракеты составляла 2,1 м, калибр 220 мм, размах крыльев 860 мм. Стартовый вес ракеты 60 кг.

Управление ракетой производилось по проводам с самолета-носителя.

На двух из четырех крыльев устанавливались обтекатели катушек проводов телеуправления. Два других крыла несли осветительные патроны, предназначенные для определения местоположения объекта во время его полета. Крылья устанавливались не точно по оси корпуса, а с небольшим перекосом с тем, чтобы в полете снаряд вращался вокруг своей продольной оси со скоростью около 60 об/мин.

Боевая часть ракеты содержала 20 кг взрывчатого вещества и снабжалась неконтактным акустическим взрывателем, реагировавшим на шум двигателей вражеского самолета.

Ракета Х-4 имела жидкостный реактивный двигатель BMW-109-548, создававший тягу 140-150 кг в течение 22 с. Маршевая скорость полета около 250 м/с. Эффективная дальность действия около 2 км, дальность полета максимальная 5 км.

Немцам удалось изготовить 1300 снарядов Х-4. Ими предполагалось вооружить винтомоторные истребители Ме-109 и FW-190 и реактивные истребители Ме-262. Х-4 могли стать эффективным средством борьбы с бомбардировщиками В-17. Истребители могли выпускать ракеты Х-4 вне зоны огня 12,7-мм пулеметов <летающих крепостей>. Атака должна была производиться с задней полусферы по возможности с небольшим превышением, чтобы достигнуть большей скорости за счет снижения. После пуска с расстояния примерно 2 км до цели самолет-носитель должен был оставаться в задней полусфере атакующей группы. Пилот, кроме управления своим истребителем, который снабжался автоматами курса, должен был осуществлять управление летящим впереди него снарядом.

Ракета Hs-298 была спроектирована в 1944 г. фирмой <Хеншель> под руководством профессора Вагнера. Наведение ракеты осуществлялось по радио.

Hs-298

Ракета Hs-298 состояла из двух фюзеляжей, соединенных в одно целое. В нижнем фюзеляже помещался ракетный двигатель и приводимый в действие ветряной генератор, в а верхнем — боевой заряд и аппаратура наведения.

Управление осуществлялось посредством рулей высоты на горизонтальном хвостовом оперении и интерцепторов Вагнера на крыльях. Руля направления ракета не имела.

Сопровождение ракеты было визуальным, причем в дневное время для наблюдения использовались трассеры, а в сумерки — электрические лампочки на хвосте.

Стартовый вес Hs-298 был около 295 кг. Длина ракеты 410 мм, ширина 200 мм. Размах крыльев составлял 510 м.

Двигатель пороховой системы Шмиддинга. В первые 5 с после начала работы двигатель создавал тягу около 150 кг. А через 20 с (к концу работы) тяга падала до 50 кг.

Начальная скорость относительно самолета около 140 м/с, максимальная скорость 235 м/с. Эффективная дальность стрельбы около 2 км, максимальная дальность полета ракеты около 5 км.

Носителями Hs-298 должны были стать самолеты FW-190 (2 ракеты) и Do-217 (5 ракет).

Начать (дать задание на) разработку радиолокационного взрывателя и радиокомандного устройства наведения ракеты- для стрельбы по самолетам (в начале войны не актуально, но потребует времени).

В дальнейшем начать разработки твердотопливных управляемых ракет (в начале войны не актуально, но потребует времени).

Управляемые ракеты класса <воздух — поверхность>

Вооружённые силы Японии применили в боевых действиях ракету с уникальной системой наведения — MXY7 Ohka, в которой основным элементом системы управления был летчик-камикадзе. Скорость горизонтальная 650-700 км/час и до 1000 км/час в пикировании, БО 1200кг аммонала

MXY7 Ohka

MXY7 Ohka

Модель Yokosuka MXY7Модель 33Экипаж, чел.1

| Длина, м | 6,83 |

| Высота, м | 1,62 |

| Размах крыла, м | 4,15 |

| Площадь консолей крыла, м² | 4 |

| Масса, кг | 1439 |

| Масса заряда, кг | 800 |

| Двигатель | Ne-20 |

| Мощность | |

| Макс. скорость, км/ч | 900 |

| Дальность полёта, км | 40 |

Основной недостаток- низкая дальность действия или недостаточная высотность носителя (носитель входит в зону ПВО).

Американцы в годы войны разработали ряд видов управляемого оружия «воздух-поверхность», включая управляемую ракету McDonnell LBD Gargoyle весом 680кг , но успели применить в военных действиях лишь часть образцов.Может

Противокорабельные ракеты могут понадобится на Северном и Тихоокеанском флоте- разрабатывать системы управления (ОСТЕХБЮРО?) и испытывать образцы и носители, можно иметь ограниченный запас (~30-50 шт), но серийно не производить пока не возникнет потребность.

6.6. Торпеды

Опытная торпеда. TAB-15 ( 1932 г) могла сбрасываться с самолетов МТБ-1, МТБ-3 и МР-6, летящих на высоте 2000-3000 м со скоростью 120-180 км/ч. Это была первая в мире торпеда для высотного торпедометания. Но из-за трудностей в эксплуатации TAB-15 в серию запущена не была.

В том же 1932 г. СССР закупил в Италии несколько образцов 53-см и 45-см торпед и технологическую документацию на них. В 1936 г. завод <Красный Прогресс> приступил к изготовлению корабельных торпед 45-36Н, созданных на базе 45-см фиумской (итальянской) торпеды. Торпеда имела длину 5,7 м, вес 950 кг, а ее боевое отделение содержало 200 кг тротила. Торпеда имела 2 режима хода: 3,0/41 и 6,0/32.

В 1939 г. на вооружение поступает торпеда низкого торпедометания 45-36АН и торпеда высотного торпедометания 45-36АВ-А, созданные на базе корабельной торпеды 45-36Н. В авиационных торпедах был оставлен только первый режим хода — 4/39 км/уз. Тактико-технические данные торпед 45-36АН и 45-36АВ-А практически одинаковы, а конструктивно они отличались только элементами крепления систем торпедометания. Это дало возможность в ходе Великой Отечественной войны использовать малоприменявшиеся торпеды 45-36АВ-А в варианте низкого торпедометания. Кроме того, в 45-36АН переделывали и корабельные торпеды 45-36Н, поскольку большинство кораблей-носителей таких 45-см торпед погибло.

Торпеда 45-36 АВ-А

В начале Великой Отечественной войны авиация ВМФ СССР располагала 876 торпедами 45-36АН и 1199 торпедами 45-46АВ-А, что составляло лишь 46 % от положенного числа торпед. Из этого числа торпед на Северном флоте было 28, на Краснознаменном Балтийском -696, на Черноморском — 280 и на Тихоокеанском флоте -1068 торпед.

В 1941-1943 гг. от промышленности было получено 511 авиационных торпед, и во флотских мастерских из отдельных элементов собрана еще 61 торпеда. За то же время было израсходовано или потеряно 526 авиационных торпед.

В 1944 г. завод № 182 в Махачкале приступил к производству модернизированной торпеды 45-36АНУ. Модернизация позволила сбрасывать ее с высоты 20-40 м при скорости самолета-носителя до 360 км/ч и глубине моря не менее 25 м.

Эти торпеды поступили на вооружение американских торпедоносцев А-20 <Бостон>, полученных по ленд-лизу. Однако в связи с окончанием войны в боевых условиях торпеды 45-36АНУ применить не удалось.Ссылка

Вариант АИ- оставляем как в РИ

6.7. АВИАЦИОННЫЕ МИНЫ

АВИАЦИОННЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЯКОРНЫЕ МИНЫ

Работы по созданию авиационных мин были начаты в СССР в 1926 г. в Остехбюро. В 1932 г. были созданы опытные образцы первых авиационных мин МАВ-1 и МАВ-2 (МАВ — мина авиационная высотная).

МАВ-1 представляла собой штатную корабельную якорную мину обр. 1912 г. с небольшими конструктивными изменениями. Вес мины около 600 кг, вес взрывчатого вещества — 105 кг. Мина могла быть установлена на глубинах до 150 м. Соответственно, МАВ-2 — это якорная мина обр. 1926 г. Вес мины 960 кг. Вес взрывчатого вещества 242-254 кг. Наибольшая глубина постановки — 130 м. Обе мины были снабжены грузовыми парашютами.

На вооружение была принята только мина МАВ-1. Ее серийное производство велось до 1936 г. включительно. МАВ-2 оказалась слишком громоздкой для самолетов того времени.

Параллельно в Остехбюро были разработаны две мины МАН-1 и МАН-2 для низкого минометания. Первоначально мины назывались ВОМИЗ-100 и ВОМИЗ-250 (воздушные мины заграждения). Обе мины прошли летные испытания, но на вооружение приняты не были.

В 1939 г. на вооружение была принята первая в мире беспарашютная якорная мина АМГ-1. Она была создана в ЦКБ-Зб под руководством А. Б. Гейро. Отсюда и ее название — АМГ — авиационная мина Гейро.

Мина АМГ-1 имела сфероцилиндрический корпус, на верхней полусфере которого размещалось 5 гальваноударных колпаков. Они выдвигались из шахт с помощью пружин после установки мины на заданную глубину и таяния сахарного предохранителя. Заряд мины тротиловый, его вес 250 кг.

АМГ-1

Корпус мины соединялся с якорем, который имел обтекаемую форму и 3-ступенчатую амортизацию из резины, войлока и дерева. В якоре размещались вьюшка с минрепом и петлевой механизм установки мины на заданное углубление. Для обеспечения устойчивого движения мины на воздушной траектории к ее корпусу присоединялся стабилизатор, а к якорю — обтекатель. Стабилизатор и обтекатель отделялись в момент удара о воду.

К началу Великой Отечественной войны наша морская авиация располагала 502 авиационными минами. Из них 92 были на Краснознаменном Балтийском флоте, 165 — на Черноморском флоте, 210 — на Тихоокеанском флоте и 35 на тыловых складах. В ходе войны флот получил от промышленности ещё 1413 авиационных мин АМГ-1. Ссылка

Вариант АИ- оставляем как в РИ

АВИАЦИОННЫЕ НЕКОНТАКТНЫЕ ДОННЫЕ МИНЫ 1942-1945

АМД-1-500

Первая отечественная авиационная донная мина АМД-1 была принята на вооружение в 1942 г. Мина была разработана конструкторами НИМФТИ ВМФ и ЦКБ-36. При создании мины был учтен германский опыт. Немцы применяли в боевых условиях авиационные донные мины с конца 1939 г. В 1940 г. немцы передали СССР несколько образцов своих неконтактных мин. Кроме того, в конце 1941 — начале 1942 г. нашим морякам удалось захватить некоторое число немецких донных мин.

Мина АМД-1 была оснащена 2-импульсным индукционным взрывателем, реагировавшим на магнитное поле корабля.

Мина АМД-1 выпускалась в двух вариантах: АМД-1-500 и АМД-1-1000.

Мина АМД-1-500, как и следовало из названия, имела вес 500 кг и содержала 300 кг взрывчатого вещества. Соответственно, мина АМД-1-1000 имела вес 1000 кг и содержала 700 кг взрывчатого вещества.