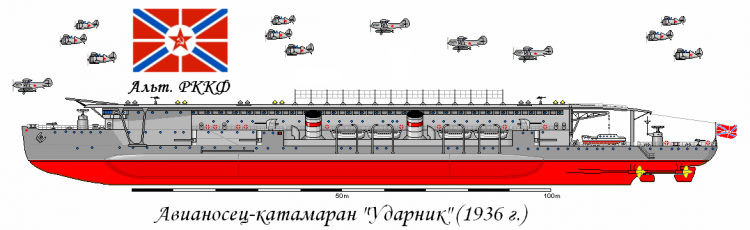

«Ударник»

В 20-е годы, когда ещё совсем недавно закончилась Гражданская война, а разруха, напротив, ещё как раз нет – советское руководство ломало голову, как обеспечить обороноспособность молодой Советской республики и одновременно поднять промышленность. Если с армией, массово демобилизуемой на трудовой фронт, всё более-менее вырисовывалось методом сокращения и перекачки кадров из военной области в производственную, то флот, напротив, своим усилением, с одной стороны мог серьёзно поспособствовать восстановлению не только обороноспособности и судостроения, но и многих смежных отраслей промышленности. Однако, с другой стороны, сам флот после Кронштадтского мятежа полностью утратил доверие новой власти и был, фактически, разгромлен и кадрово, и по части корабельного состава.

Возрождать его в прежнем виде было не только сложно, но и не хотелось, поскольку это неизбежно потребует привлечения старых, полностью дискредитировавших себя военспецов. Да и экономической возможности снова вводить в строй линкоры и крейсера пока не было. Тем не менее, иметь флот, способный при необходимости активной обороной нанести любому противнику такие потери, что мало не покажется и заранее заставит задуматься, стоит ли вообще соваться к берегам СССР, ещё как хотелось! Слишком свежи были в памяти и интервенции с моря едва не во все крупные портовые города страны, и трусливые провокации британского флота.

Наиболее передовым и, как сейчас говорят, ассиметричным ответом на угрозы с моря сильных флотов капиталистических стран считали авиацию, на которой в Стране Советов не экономили. Вот только ударная береговая авиация того времени имела несколько существенных недостатков, часть из которых была принципиально неустранимой (но которыми почему-то с лёгкостью пренебрегают радетели строительства вместо сбалансированного флота, сугубо мощной береговой артиллерии и авиации).

Сухопутные аэродромы береговой ударной авиации, как правило (не всегда конечно), удалены от берега – и от резких перемен погоды и от внезапных налётов палубной авиации флотов противника. Соответственно, для боевого вылета по получении информации о появлении эскадры противника, самолётам берегового базирования требуются ещё как минимум три промежуточные операции:

1. Обязательная доразведка цели;

2. Разведка и точный прогноз погоды в районе предстоящей операции в предполагаемое время операции;

3. Собственно подготовка к боевому вылету, что означало помимо подготовки техники, ознакомление экипажей с задачей, районом проведения операции, согласование с береговыми службами обеспечения и проч. и проч.

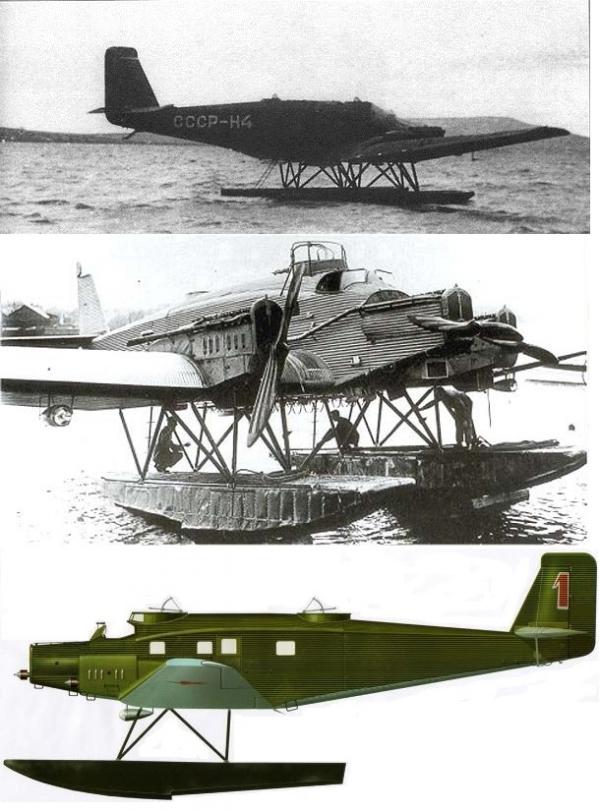

Кроме того, бомбардировщики того времени (напр. ЮГ-1 или ТБ-1), предназначенные для нанесения ударов по кораблям противника, имея невысокую скорость и крайне низкую манёвренность, в первую очередь учились наиболее безопасному, но одновременно и наименее эффективному высотному торпедометанию и не могли достаточно долго прикрываться имеющими гораздо меньшую дальность полёта береговыми истребителями. Да что там говорить – морская авиация берегового базирования торпед-то годных, что для высотного, что для низкого торпедометания имела «кот наплакал» – фактически, это были торпеды, кустарно переделанные из обычных корабельных в самолётные. Это был в прямом смысле слова штучный товар! Достаточно сказать, что к середине 30-х арсеналы СССР располагали всего двумя сотнями авиаторпед, почти ¾ из которых предназначались для высотного торпедометания! Бомбить же корабли противника обычными бомбами, с горизонтального полёта, было делом практически безнадёжным. С высоты не попасть, а пока тот неуклюжий и практически не маневрирующий тихоход пройдёт достаточно низко над целью, чтоб попасть в неё, его самого десять раз располосуют какимнить «пом-помом».

(Морская версия многоцелевого самолёта ЮГ-1)

Добавим к этим неприятностям полную зависимость самолётов того времени от погоды и явно недостаточную оперативную готовность авиации сухопутного базирования работать в «окнах» лётной погоды по морским целям на приличном удалении от берега.

В то же время корабельная авиация готова подняться в воздух для нанесения удара практически моментально, по первому же сигналу об обнаружении цели, причём в любое «окно» приемлемой погоды и самостоятельно, постоянно «вести» цель.

Кроме того, авианесущий корабль позволял атаковать эскадру противника на весьма значительном удалении от своего побережья. Для защиты тех же минных позиций – вообще идеальный вариант – авианосец, да хоть в виде просто достаточно большой баржи с ВПП, мог служить даже в качестве передового «аэродрома подскока», не позволяя противнику тралить мины и постоянно компенсируя потери в интенсивно работающей авиагруппе с ближайшего берегового аэродрома! Линкорам до него не дотянуться, подлодки на минное поле сами не полезут, а на любой авиаудар наш «плавучий аэродром» может ответить мощной ПВО – и истребителями авиагруппы (благо недостатка в них нет – ведь это, по сути, аэродром подскока) и собственной зенитной артиллерией.

А ещё, развитие авианосного ударного флота было делом абсолютно новым, возможно вообще не требовавшим классово чуждой «белой кости» старорежимного флотского офицерства! Нет, конечно, кое-какая гидроавиация у царя имелась и в виде гидросамолётов, и кораблей-гидроавиаматок, но тут-то речь шла уже не о гидроавиатранспортах, а о самых что ни есть авианосцах!

Но, как их построить? Первоначально, флотское командование планировало достроить в качестве авианосца громадный линейный крейсер «Измаил» и перестроить в авианосец серьёзно повреждённый пожаром линкор «Фрунзе». Но и то, и другое было крайне трудновыполнимо. «Измаил» слишком крупнотоннажный. Соответственно, дороговато может обойтись неудачный «эксперимент» при полном-то отсутствии опыта! Да и вполне восстановимый до боеспособного состояния «Фрунзе», «жаба давит» перестраивать столь радикально. Тем более без всякой гарантии на успех.

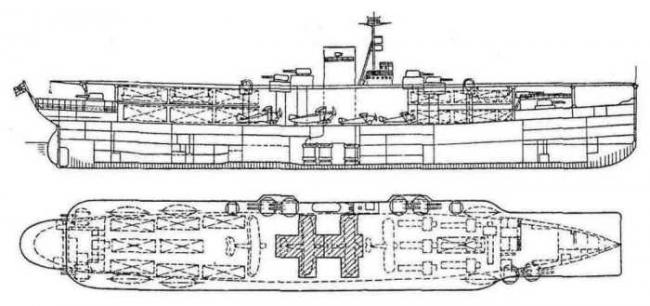

В РИ, для начала, в учебно-опытовый авианосец решили перестроить учебное судно «Комсомолец», но и этот проект не был реализован.

(Проект перестройки в авианосец учебного корабля «Комсомолец»)

А вот в данной АИ, решились не только на переделку «Комсомольца» в авианосец для морских сил Чёрного моря, но в добавок, специально для морских сил Балтийского моря постановили один из лёгких крейсеров типа «Светлана» достроить как небольшой учебный авианосец. А почему бы и нет? Ведь к концу 20-х, «Светланы» как крейсера, уже порядком устарели, да и сама концепция крейсерской войны на море, в СССР была «перезаточена» под большие океанские субмарины.

Однако, выполнив предварительные расчёты, убедились, что по банальной малотоннажности, сделать в корпусе лёгкого крейсера что-то сильное ударно-авианосное невозможно. Банально «овчинка выделки не стоит». На «Светлане» практически не было места для самолётного ангара, а чтоб разместить его между верхней палубой и полётной, надо поднимать полётную на высоких стойках, что потребует для сохранения удовлетворительной остойчивости, укладки в трюм тыщи (или около того) тонн балласта. Корабль при этом неизбежно «просядет», потеряв в мореходности. В общем, печальный тупик-с.

(Типичная «Светлана», достроенная в СССР как лёгкий крейсер «Червона Украина»)

Тупик? А если сделать авианосец в виде катамарана из двух «Светлан»?

Тут уже можно, не опасаясь за остойчивость, настелить огромную полётную палубу над обоими корпусами, подняв её на высоких стойках. Тогда и между полётной и верхней палубами разместится преогромный самолётный ангар, захватывающий всё пространство и над корпусами и между ними. А ниже, между корпусами «Светочек», промеж соединительных конструкций, можно воткнуть огромные цистерны для самолётного топлива (легко сбрасываемые в море в случае возгорания). И никакого балласта!

Более того. Чтоб увеличить грузоподъёмность катамарана, компенсировав вес соединительных конструкций, новых надстроек и соответствующих усилений набора корпусов, а заодно обеспечить приличную противоторпедную защиту, с наружной стороны каждого корпуса надо приклепать по здоровенной наделке (в обиходе называемых булями). Исходя из необходимого увеличения водоизмещения и в расчёте на защиту от подрыва боевой части торпеды, мазута в этих «булях» поместится на такую дальность (или автономность, если никуда особо далеко тащиться не нужно), какая никакому кораблю РККФ и не снилась.

Одна проблема – для обслуживания такого катамарана нужен док с широченной камерой и воротами.

Конечно, для линкоров есть на судостроительных заводах доки шириной за 30 м. Но тут же каждый корпус шириной по 15,35 м. Т. е. 30,7 м только по корпусам (фактически – ширина линейного крейсера типа «Измаил»). Учитывая же форму корпусов и её величество гидродинамику, чем больше будет расстояние между корпусами – тем лучше. Даже переделав носовые части (чтоб загоняли меньше воды в межкорпусное пространство), «зазор» нужен минимум в пару-тройку метров. А ещё бортовые наделки!

Впрочем, их-то как раз можно сделать по большей части длины отъёмными (после разгрузки корабля перед докованием) и обслуживаемыми отдельно.

Тем не менее, в сумме, минимальная ширина катамарана без булей получается порядка 35 м! Подумав, решили один из доков расширить до 37 м. Его ворота до 36. С собранными булями, обеспечивающими противоторпедную защиту и повышенную грузоподъёмность, полную ширину катамарана можно довести хоть до 40 метров и более!

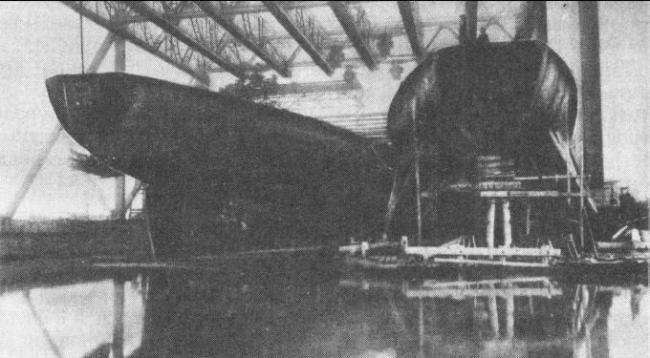

Для постройки авианосца-катамарана решили использовать недостроенные крейсера типа «Светлана», парно стоящие на стапелях (ИМХО – вполне допустимо использовать даже те, что не были достроены из-за деформаций корпусов).

(Корпуса крейсеров «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Бутаков». Первый был достроен в 1926 году в виде танкера, а второй разобрали на металл в 50-е годы. Их столь тесная дислокация в процессе постройки на верфи Путиловского завода так и навевает идею о катамаране!)

Поскольку объём переделок корпусов и без того получался вполне приличный, с теми деформациями вполне можно было разобраться попутно – тем более, чтоб поставить корпуса на необходимые позиции на общем слипе для сборки, один из них, скорее всего, придётся вообще разбирать почти до основания.

Пользуясь случаем, также демонтировали 76-мм броню поясов обоих корпусов с внутренней стороны, заменяя её на 15-мм противоосколочную.

Силовую установку менять не стали. Только ликвидировали на каждом корпусе первую трубу вместе с соответствующими КО, разместив на их месте кубрики для личного состава авиагруппы. Остальные котлы перевели на нефтяное отопление.

Из четырёх турбинных установок, в каждом корпусе, оставили три, ликвидировав работающие на внешние винты с внутренних сторон. (Вообще, какой из винтов в каждом корпусе убрать наиболее выгодно с гидродинамической точки зрения – вопрос дискуссионный). Учитывая ликвидацию носовых КО, парку для оставшихся ПТУ должно хватить вполне. Четыре трубы (по две от каждого корпуса) наклонили и вывели за габариты полётной палубы.

Из прежнего состава вооружения сохранились только по три 130-мм казематных орудия с внешних бортов корпусов – всего, таким образом, 6 орудий. Вроде маловато даже для отражения атак миноносцев, но как раз для этой цели, более эффективно могли быть использованы специально закупленные в Италии для авианосца-катамарана 4 универсальные установки «Минизини» со спаренными 100-мм скорострельными пушками.

Таким образом, 6 стволов калибра 130 мм обеспечивали «первую линию обороны», 8 стволов калибра 100 мм – «вторую линию обороны», а третью сформировали из четырёх установленных на баке и юте каждого корпуса 37 мм «пом-помов» (автоматических пушек обр. 1928 г.) и 8 крупнокалиберных пулемётов ДК (либо спаренных «Максимов»), расположенных прямо на полётной палубе, на съёмных во время полётов самолётов, лёгких станках-треногах.

Всей этой артиллерией управляли сперва два, а чуть позже 4 КДП, расположенные на противоположных оконечностях катамарана чуть ниже полётной палубы.

Если со строительством собственно корабля всё было более-менее ясно, то с авиагруппой для него и её вооружением положение складывалось гораздо менее благоприятно.

Так как специализированная палубная авиация в стране не производилась, пришлось пойти по пути создания глубоких модификаций того, чем располагали.

В классе истребителей, таковой стала существенно усиленная, палубная версия истребителя-биплана И-5, оснащённого вместо штатного двигателя М-22 мощностью 480 л.с. импортным «Циклоном» мощностью 700 л.с., что существенно улучшило и скоростные данные истребителя, и его взлётно-посадочные характеристики. Запас топлива ограничили дальностью всего в 500 км. Консоли крыльев за стойками сделали быстроразъёмными. Вооружение осталось на уровне двух пулемётов винтовочного калибра.

(Истребитель И-5)

Поскольку для взлёта, самолёту с полной боевой нагрузкой, требовалась полоса побольше имеющихся (не плохих в принципе!) 145 метров ВПП авианосца (на «Комсомольце» длина ВПП планировалась 137 м), а обзор из кабины пилота при разгоне был совсем не айс, решили применить резиновые тросы-ускорители, при помощи которых, совсем как из рогатки, запускали в 20-30 г.г. безмоторные планеры.

Для растягивания резиновых тросов-ускорителей использовалась лебёдка с электрическим и ручным приводами. Предстартовая фиксация натянутых резиновых тросов осуществлялась за специальное пусковое устройство, названное острыми на язык моряками «шнягой». А уже непосредственно к серединке оси шасси, от них шёл специальный фал с устройством самоотцепления по окончании разгона. Это было необходимо ещё и ради безопасности – чтоб те резинки не попали под лопасти винта самолёта.

С такой системой, истребитель получал резкое дополнительное ускорение при старте, и пилоту не нужно было париться, выдерживая направление при порывистом ветре и плохом обзоре – резиновые тросы обеспечивали форсированный разбег строго по оси ВПП. Кстати, учитывая ширину полётной палубы катамарана (не менее 32 м!), таких стартовых треков вполне может быть и два!

Торможение после касания палубы после посадки осуществлялось аэрофинишёрами. Для предотвращения съезжания самолёта с ВПП в случае обрыва финишёра служила специальная сеть.

В процессе разработки палубной версии самолёта, в стране был разработан более совершенный истребитель И-15 и палубник ваять продолжили уже на его базе. В конце концов, флот получил и палубную версию «Чайки» (И-153).

(Истребитель И-15 бис)

(Истребитель И-153 «Чайка»)

При создании палубного ударного самолёта тоже в качестве исходника использовался серийный разведчик Р-5. В отличие от вполне РИ палубного штурмовика особого назначения (ШОН), вместо штатного двигателя М-17 мощностью 730 л.с. установили новенький М-34Н мощностью 815 л.с. Крыло (и верхнее и нижнее) усилили и ввели съёмные консоли (на ШОН консоли были поворотными).

(Палубный штурмовик особого назначения ШОН, проектировавшийся для размещения на «Комсомольце»)

Фюзеляж альтернативного ударного самолёта стал короче почти на полтора метра за счёт отказа от кабины второго члена экипажа – всё равно с требуемой боевой нагрузкой он уже никак во взлётный вес не укладывался.

О боевой нагрузке. В СССР тогда не существовало торпед, годных для вооружения ударных самолётов палубной авиации. Да, одноместный и почти разоружённый Р-5Т мог кое-как взлететь со специально переделанной «короткой» торпедой (разработанной ещё при царе-батюшке для подводных лодок) массой со всем сопутствующим оборудованием немногим за 800 кг. Но палубник, с существенно ограниченной по длине ВПП, поднять её в воздух не смог бы вообще.

(Торпедоносец Р-5Т с торпедой ТАН-15 (Торпеда авиационная низкого торпедометания. 15 – это год разработки торпеды, переделанной в авиационную!)

Поэтому было принято принципиальное решение о разработке специальной лёгкой авиаторпеды для низкого сброса ударными самолётами палубной авиации. Для чего выбрали опять-таки «старорежимный» калибр 15 дюймов (381 мм), массу ВВ ограничили всего 80 кг, при полном весе торпеды не более 500 кг. Режим хода требовался только один – торпеда должна быть способна преодолеть дистанцию в 2 км на скорости не менее 32 узлов.

Эти лёгкие торпеды предполагалось использовать против вспомогательных кораблей и судов всех типов (в первую очередь против больших эскадренных тральщиков) и более крупных боевых кораблей до крейсера включительно.

Для атак против таких крупных целей, как линкоры и линейные крейсера, предполагалось использовать уже сугубо фугасные бомбы массой до той же полутонны.

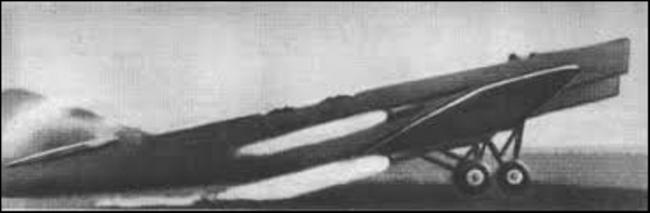

Но и 500-кг груз был чрезмерно велик для палубного самолёта, взлетающего с короткой корабельной ВПП, поэтому для успешного старта с такой нагрузкой (плюс один курсовой, неподвижно закреплённый как на истребителе авиапулемёт), ударный самолёт дооснащался пороховыми стартовыми ускорителями, опыты с которыми успешно завершились в 1933 году.

(Короткий старт бомбардировщика ТБ-1 оснащённого пороховыми ускорителями)

Имея разделённый на две части (каждая с собственным подъёмником) авиаангар общей площадью около 2,5 кв. км, корабль в штатной загрузке нёс весьма внушительную авиагруппу: 12 истребителей (точнее истребителей-бомбардировщиков, поскольку каждый из них мог поднять до 100 кг бомб за счёт части топлива), 12 ударных самолётов (с боевой нагрузкой не менее 500 кг), 6 разведывательных самолётов, лёгких многоцелевых аэропланов или летающих лодок-спасателей. Всего – 30 самолётов и летающих лодок. В случае частичной разборки и плотного складирования авиатехники, в ангарах могло поместиться до 45 летательных аппаратов, и ещё до десятка самолётов можно было разместить на одной из половин широченной полётной палубы в передней части катамарана, не мешая взлётам-посадкам на второй половине. Но этот вариант рассматривался только на случай дальнего похода в составе эскадры.

При этом, в качестве всегда готового пополнить стандартную корабельную авиагруппу резерва, на ближайшем береговом аэродроме базировались ещё вдвое больше полностью боеготовых самолётов аналогичных типов, с подготовленными экипажами.

Неся службу на корабле на ротационной основе, эти силы, были равнозначны по опыту, и всегда находились в полной боеготовности, составляя отдельную авиабригаду корабельной авиации Балтийского флота. Вторая аналогичная бригада имелась и в составе Черноморского флота.

После успешных испытаний, было принято решение о строительстве ещё одного подобного авианосца-катамарана. Использовать их предполагалось – один на Балтике для защиты основных минных позиций, а второй на Чёрном море для блокирования пролива Босфор. Для чего в комплекс вооружения палубных ударных самолётов были включены авиамины. При этом «Комсомолец», несущий более слабую авиагруппу, переклассифицировался в учебный авианосец. Используя в критической ситуации сразу оба авианосца, да в сочетании с подводными лодками-минными заградителями, Черноморский флот вполне мог существенно осложнить вход в Чёрное море для непрошенных «гостей». Кроме того, благодаря положительному опыту разработки, постройки и эксплуатации двух «лёгких» авианосцев, созрели все предпосылки для достройки в качестве тяжёлого ударного авианосца, тщательно сохраняемого корпуса линейного крейсера «Измаил».