Почтенные коллеги! Предвижу, что для многих уважаемых коллег «машинофилов» данная АИ – полная авантюра. Но, поскольку проблему я пытаюсь решить вопиюще требующую хоть какого-то решения, пусть на мою седую голову обрушатся все тапки свирепых «технозубров»…

Итак.

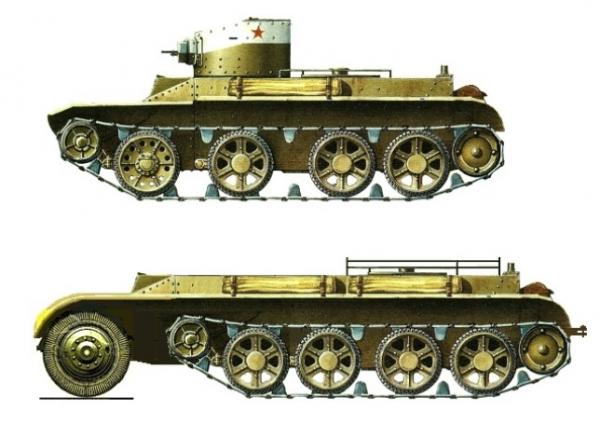

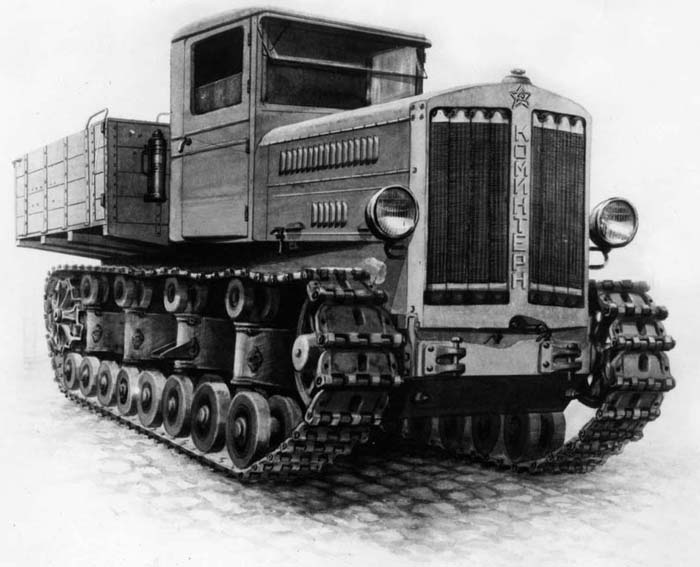

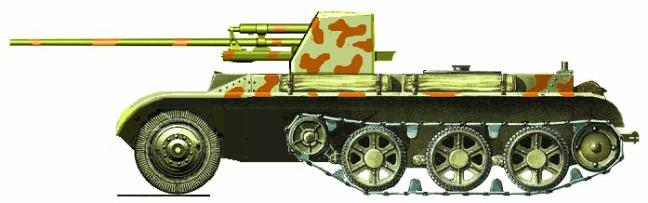

В 1931 году в СССР начался серийный выпуск колёсно-гусеничного танка БТ-2, и поначалу он ну совершенно не отличался надёжностью. Поскольку масса этого танка равнялась 11,3 тоннам, буксировать неисправные БТ-2 приходилось либо таким же танком БТ-2 – с риском убить чрезмерной нагрузкой ещё один танк, либо гусеничным трактором «Коммунар» – что вариант ничуть не лучше, ведь для «Коммунара» нагрузка за 11 т – также критическая.

А что будет, если война вдруг начнётся (не дай Бог!)? Танки должны воевать. А кто будет выполнять функцию эвакуаторов? Едва ползающие с такой нагрузкой, тихоходные и никак не защищённые «Коммунары»?

О! Об этом тоже заблаговременно побеспокоились! Немцам был заказан мощный полугусеничный тягач, способный буксировать хоть тяжёлую артиллерию, хоть танки. Но РККА немецкую машину так и не получила. Её посчитали слишком дорогой и сложной.

Вот этот красавчег… на вооружении Вермахта.

(Тяжёлый арттягач Sd.Kfz.8. Тот самый, разработанный в 1932 году по заказу СССР для РККА. При собственной массе в 12,15 т развивал тяговое усилие до 12 т и максимальную скорость 51 км/ч. Предназначался для буксировки тяжёлых орудий, использования в качестве танкового трейлера и как шасси для САУ с 88-мм зенитными пушками. Объём выпуска – около 3,5 тыс. машин. Особая розочка на этом торте – надёжный 185-сильный двигатель! Такой бы моторчик нашим конструкторам для модернизации Т-26 и установки на «Коминтерн»!)

Так наши бэтэшки остались без мощных эвакуаторов. А поскольку в боевой обстановке время эвакуации подбитого или неисправного танка зачастую важно до чрезвычайности (от него просто зависит, потеряем мы танк безвозвратно или нет), в танковые части в качестве эвакуаторов начали поставлять быстроходные арттягачи «Коминтерн».

И опять та же проблема – масса танка (к тому времени уже БТ-5) в 11,5 тонн для «Коминтерна» тоже уже критическая (предельная нормальная нагрузка 7 т).

И хотя на парадах «Коминтерны» таскали даже 19-тонные 203 мм гаубицы Б-4, показуха – это одно, а реальная эксплуатация – совсем другое.

А ещё, тех «Коминтернов» всегда было недостаточно. Ведь на него можно было «навьючить» и 76,2-мм зенитку 3-К, и все корпусные орудия, и практически всю артиллерию РГК (последнюю, правда, крайне желательно в разобранном виде)…

Поэтому в данной АИ, в связи с отказом от услуг немцев, танкостроителям поручили создать собственный эвакуатор на танковом шасси и прекратить даже в мечтах покушаться на дефицитнейшее «движимое имущество» нашей тяжёлой артиллерии («Коминтерн» начнут выпускать серийно только в 1934 году).

В общем, решено было сделать на шасси танка БТ мощный и быстроходный эвакуатор.

Конечно, мне наверное все умные люди скажут – чего тут выдумывать? Снимай башню с бэтэхи, навинчивай «шпоры» на траки гуслей и вуаля! Вот тебе готовый эвакуатор.

Так-то оно так. Но, с одной стороны, если бы оно и в самом деле было так просто – подобные эвакуаторы в каждой мехбригаде шастали бы пачками, не заставляя работать за себя «Коммунаров» и «Коминтерны». А с другой стороны, даже если сия простота технически осуществима, мне такой дюже «оптимальный» вариант просто не интересен.

В общем, едва наши танкостроители сели обдумывать, как не вынимая пальца из носа, легко и непринуждённо слепят эвакуатор методом банального снятия башни с линейного танка, как раздался телефонный звонок с кремлёвской вертушки и мудрый вождь всех трудящихся товарищ Сталин лично, очень скромно так попросил конструкторов сделать танковый эвакуатор по совместительству ещё и годным для использования в качестве тяжёлого арттягача со всем полагающимися таковому атрибутами. А то ни 152-мм корпусную пушку, ни новую «замечательную» 122-мм пушку А-19 возить кроме всё тех же «Коммунаров» нечем. А это очень тяжело и очень долго.

И то верно – объёмы производства «Коминтерна» даже в лучшие годы армию ни в коей мере не устраивали, поскольку не поспевали за ростом количества тяжёлой артиллерии, и резко увеличить их выпуск для ХПЗ было крайне затруднительно – ведь основной продукцией завода был танк БТ. И их-то штамповали уже в огромных количествах.

Сделать тягач на шасси БТ – это наверняка и не так сложно, и выпускать можно ну очень массово – хотя, надо признать – не так уж и дёшево. В самом деле, куда уж проще – берёшь, грубо говоря, каждое десятое танковое шасси прямо с конвейера и лепи из него необходимую армии спецтехнику…

Ну, вот и пришлось товарищам конструкторам, вместо несложной операции по ампутации башни-головы серийному БТ, придумывать, как сделать на шасси БТ машину, удовлетворяющую требованиям и танкистов и артиллеристов. Т.е. шасси надо было не просто перезаточить под возможность таскать большие грузы (вплоть до буксировки тех же БТ), так ещё надо было обязательно предусмотреть место для размещения расчёта тяжёлого орудия (а это минимум 6 человек) и боекомплекта.

Сперва хотели просто поставить на крышу БТ вагон-«кунг» для размещения расчёта орудия, а прежнее укрытое бронёй боевое отделение превратить в место перевозки боеприпасов. Но машина даже в проекте получалась неприемлемо высокой, безобразной и наверняка неудобной. К тому же, если кунг не бронирован – слабо защищённой. А если кунг бронирован – перетяжелённой и обязательно склонной к опрокидыванию на виражах и косогорах.

Стали искать более хитрые варианты.

Одним из них было предложение удлинить корпус, чтоб в соответствующе удлинённом БО, под защитой брони, разместить и расчёт и БК. Но столь серьёзное удлинение корпуса требовало соответственно удлинения и ходовой части, что приводило к существенному увеличению массы машины и снижению надёжности ходовой и агрегатной частей. Кроме того, длинный ход требовал увеличения числа катков подвески (в противном случае снижалась проходимость, а спадение гусениц превращалось в хроническую болезнь). А ещё выяснилось, что сохранение колёсного хода при 5-катковой подвеске (Тухачевский требовал, чтоб порожняком машина могла ехать по шоссе на колёсах вслед за БТ, идущими так же на колёсном ходу), было возможно только при вывинчивании свеч второго и третьего катков (чтоб эти катки не касались дорожного полотна) и передаче крутящего момента на два задних колеса по каждому борту. При этом что передние управляемые, что задние ведущие колёса-катки, естественно, нуждались в усиленных пружинах подвески и усиленных бандажах – стандартные явно начнут усиленно разрушаться. Т.е. шасси уже работало как у тяжёлого грузовика формулы 6×4. Что существенно усложняло трансмиссию, утяжеляло машину и совершенно не отвечало интересам ХПЗ по части стандартизации запчастей.

В общем, и так плоховато и так херовато, как говорят японцы, перебрав сакэ.

Народ в КБ загрустил, запил и задумался. Или задумался, запил и загрустил? Не помню… Надо было закусывать как следует. Наверное…

Неожиданно, кто-то в хмельном бреду вспомнил про немецкую полугусеничную разработку, заорал «эврика – блябуду!» и тут всё вдруг само-собой срослось и какому-то салабону-практиканту опять пришлось бежать в лабаз, но уже на радостях в воодушевлённом коллективе.

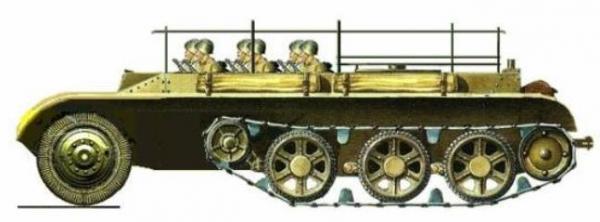

И в самом деле, всё оказалось просто (ну, поначалу так казалось). Гусеничный ход упрощался полным демонтажем колёсного привода. Все 4 катка каждого борта подвешивались на совершенно одинаковых и одинаково смонтированных вертикальных пружинах. Причём длина гусеничного хода даже несколько сокращалась! В передней же части корпуса ставились два управляемых колеса от самого здорового в СССР грузовика ярославского автозавода.

В соответствии с назначением машины, её оснастили прочным буксировочным устройством, запланировали установку мощной лебёдки, а траки гусениц оснастили намертво приклёпанными развитыми «шпорами»-грунтозацепами (которые на гусеницах обычных БТ могли пришпандориваться на болтах только в экстренных случаях, чтоб не портить дорогу и не насиловать подвеску).

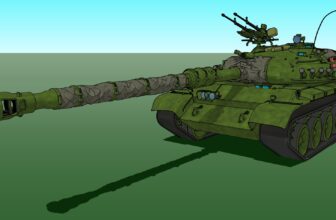

Для размещения расчёта артсистемы служил большой открытый сверху пассажирский отсек на месте прежнего БО, в котором с комфортом, и при этом за бронёй, могли разместиться 6 артиллеристов на трёх поперечных лавках, либо 8 на продольных, установленных вдоль бортов. Под лавками размещалась часть боекомплекта. Между «пассажирским салоном» и МТО поместился дополнительный топливный бак – благо большая длина машины позволяла и это.

Для части боекомплекта и шанцевого инструмента, над двигательным отсеком установили съёмный (для удобства обслуживания мотора) «багажник» из стальных труб.

Нельзя сказать, что испытания машины прошли сразу успешно – так не бывает – то одно сломается, то другое… Были и эксплуатационные проблемы. При такой длине корпуса машина имела чрезмерный радиус поворота, а большая длина гусеничного хода ухудшала управляемость, которая зависела только от пары колёс. Хуже того. При движении в гору под большой нагрузкой «на крюке» тягач начинал «козлить» – колёса разгружались настолько, что машина практически теряла управление. Кроме того, буксировать большие грузы тягач мог, только имея очень развитые грунтозацепы, что в сочетании с двигателем большой мощности и «рвущей» с места скоростной КПП сильно разрушало дорожное покрытие. И вообще, машина получилась тяжеловатой и с не важной, в плане управляемости, динамикой.

Тем не менее, конструкцию тягача признали перспективной и по результатам испытаний его существенно перепроектировали. Благодаря опыту, полученному на испытаниях прототипа и тому, что тягач создавался на базе уже хорошо отработанного танка, довести машину до ума удалось довольно быстро – в течение года.

Новая версия получила укороченный (за счёт удаления дополнительного бензобака) облегченный корпус с трёхкатковым гусеничным ходом на гусеницах, уширенных до ширины «Коминтерновских» с более практичными «умеренными» грунтозацепами, обеспечивавшими и хорошее сцепление с грунтом, и не столь разрушительными для дорог.

В трансмиссию включили дополнительный мультипликатор, удваивавший число передач и позволявший использовать большую мощность мотора более мягко и рационально. В т. ч. и для движения под большой нагрузкой и в тяжёлых условиях. (В принципе, можно и без этой детали – просто изменить соотношение передач в КПП, пожертвовав скоростью ради тяги).

Для кардинального решения проблемы с управляемостью, параллельно с поворотом колёс, притормаживалась и гусеница соответствующего борта. В сочетании с укороченным гусеничным ходом и соответственно немного возросшей нагрузкой на колёса удалось добиться нормальной управляемости на всех режимах движения.

О «полезной нагрузке» тоже позаботились дополнительно. Из тех же труб, из которых был сделан съёмный «багажник» для боекомплекта орудия и шанцевого инструмента, сделали каркас тента, которым можно было укрыть от непогоды и расчёт в пассажирском отсеке, и багажник.

В таком обновлённом виде тягач блестяще прошёл всю программу испытаний.

Но когда машина была уже полностью готова к серии, вдруг выяснилось, что производить её негде! Жертвовать выпуском танков БТ ради тягачей не собирались ни АБТУ, ни руководство ХПЗ!

Но всё-таки тягач был очень нужен, и выход нашли оригинальный. Для его производства постановили задействовать промплощади, где прежде собирали тяжёлые Т-35А – танк армию не устроил и от его дальнейшего выпуска благоразумно решили отказаться. В качестве «заготовки» под тягачи первоначально подавали сломанные и нуждающиеся в капремонте БТ-2, из которых собственно и делали новые тягачи. А учитывая, что БТ-2 были «мягко говоря» качества просто безобразного, с кучей конструктивных недоработок и производственных дефектов, им неминуемо грозило превратиться в тягачи всем шестистам и очень быстро. Зато, пока тянулась вся эта волынка с переделкой БТ-2, завод имел возможность не спеша и основательно подготовиться к массовому выпуску изначально новых тягачей.

В танковые части тягач, названный БТР-1 (бронированный транспортёр), поставлялся из расчёта 10 эвакуаторов в каждую мехбригаду.

В артиллерии тягач использовался для скоростной буксировки артсистем массой до 8 тонн. Под эту категорию подпадали корпусные 122-мм и 152-мм пушки. В принципе, тягач мог буксировать и более тяжёлые артсистемы, но суть его была не в том, чтоб тащить больше, а в том, чтоб тащить быстрее!

Естественно, едва тягач пошёл в войска, во многих светлых головах возникла идея сделать из него САУ. Описывать эту эпопею мне не хочется – всё банально. Дуплекс из 122-мм гаубицы и 76,2-мм дивизионной пушки был создан, но, как и следовало ожидать, в серию не пошёл, поскольку ни АБТУ, ни ГАУ жертвовать дефицитными тягачами ради САУ не собирались – и тем и другим тягачей не хватало.

Но тему опять подняли перед самым началом ВОВ – когда и тягачи уже выпускались достаточно массово (ХПЗ перешёл на выпуск Т-34, а мощности, прежде задействованные в выпуске БТ, теперь были перепрофилированы на выпуск тягачей), и РККА понадобилось шасси для установки новой мощнейшей 57-мм ПТП ЗиС-2.

Поскольку пушек этих было немного, возникла идея резко увеличить их мобильность и включить в состав моторизованных противотанковых бригад в виде мощного самоходного ПТ-полка (24 САУ с 57-мм ПТП ЗиС-2, 4 тягача со 107-мм буксируемыми пушками М-60 и 4 тягача с 37-мм зенитными пушками 61-К). Ещё 8 тягачей в запас и для доставки БК.

Для формирования 10 таких полков промышленность получила заказ на 240 57-мм ПТП ЗиС-2, 40 пушек М-60, 40 37-мм автоматов 61-К и на 400 арттягачей (в т. ч. 240 в качестве шасси под САУ).

Касательно того, что даже САУ нарисованы с мотором М-5. Это не «косяк». Как известно, двигательный кластер при ХПЗ появился благодаря постановлению правительства о серийном выпуске на ХПЗ танка Т-24 и строительству при ХПЗ завода для производства мотора М-6 для тех Т-24. Из этого постановления в сущности и «вырос» головной завод по производству дизелей В-2 для Т-34.

Так вот. В данной АИ этот же завод строится под выпуск мотора М-5 для БТ. И когда наша доблестная авиапромышленность свернула выпуск М-5, окончательно перейдя на М-17, в РИ пришлось и для бэтэх разрабатывать «кастрированную» танковую версию могучего авиационного М-17 – двигатель М-17Т мощностью 450 л.с. Но и он, при существенно ограниченной мощности, из-за превышения крутящего момента «рвал» трансмиссию бэтэшек, не рассчитанную на такие нагрузки.

В АИ, собственный двигательный з-д при ХПЗ продолжает выпуск М-5 и параллельно отрабатывает 400-сильный дизель В-2, у которого, возможно, больше шансов быть доведённым и освоенным в серии несколько раньше, чем в РИ у более мощной 500-сильной версии. По крайней мере гарантийный ресурс наверняка будет повыше.

Таким образом, двигательный кластер ХПЗ развернёт выпуск 400-сильного дизеля В-2 сперва для танка БТ-7М, а потом и Т-34, оснащая тягачи моторами М-5 из оставшегося задела (а он у серийного завода большой), и только после танков, когда дизель-моторов станет достаточно много, а двигатель М-5 будет окончательно снят с выпуска, тягачи также получат 400-сильный дизель В-2.

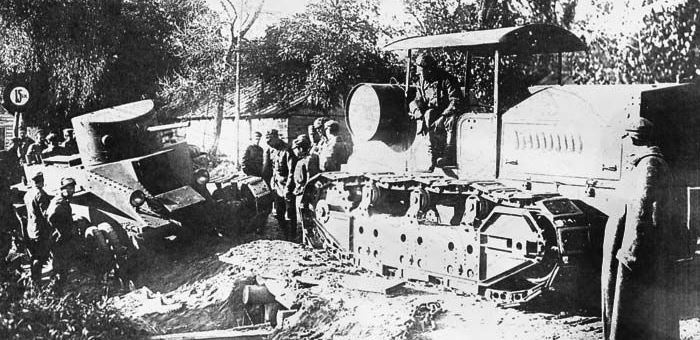

Р.С. Интересная фотка. Немцы используют советские трофейные БТ в качестве арттягачей для буксировки советских трофейных 45-мм противотанковых пушек 53-К обр. 37 г.

Для буксировки столь лёгкой артиллерии и никакие переделки не нужны – башню долой и вуаля – только готовь бензин и побольше! Всё-таки использовать быстроходное танковое шасси с двиглом в 450 л.с. для того чтоб таскать «сорокапятку» – не так уж рационально с экономической точки зрения.