17 июня 1924 года на базе различных частей Особого назначения, была сформирована отдельная Дивизия Особого Назначения ОГПУ СССР. В её структуру вошли 4 проверенных, беззаветно преданных делу революции стрелковых полка и автобронедивизион сформированный ещё в 1918 году лично Свердловым для охраны членов ЦК партии большевиков и членов советского правительства.

В 1926-ом году, после скоропостижной смерти Дзержинского, дивизии присваивается его имя.

В 1929-ом, дивизия перешла на штаты кадровой стрелковой дивизии РККА (с сохранением в составе дивизии автобронедивизиона), но практически тут же, структура дивизии была пересмотрена и приобрела совершенно отличный от РККА вид: она теперь состояла из двух стрелковых полков, самокатного полка, кавалерийского полка, бронетанкового дивизиона (который в 1931-ом году, развернули в собственный бронетанковый полк!), и различных вспомогательных подразделений. Дивизия стала мотомеханизированной.

Приказом по НКВД СССР от 8.09.37 г. отдельная мотомеханизированная дивизия особого назначения преобразовывалась в мотострелковую, формально приписанную к Пограничным войскам НКВД. Но, с 28 февраля 1941 г. дивизия перешла в подчинение оперативных войск НКВД, преобразованных позже во Внутренние Войска НКВД-МВД СССР. Естественно, структура дивизии опять претерпела серьёзные изменения.

Это история наверное самого «элитного» подразделение Внутренних Войск СССР – знаменитой «Дзержинки».

К началу ВОВ в состав дивизии входили:

— Управление, штаб и политотдел;

— 1-й мотострелковый полк;

— 2-й мотострелковый полк;

— 3-й мотострелковый полк;

— Кавалерийский полк;

— 12-й отдельный стрелковый батальон;

— Отдельный танковый батальон;

— Отдельный артиллерийский дивизион;

— Отдельная рота спецназначения;

— Отдельная рота связи;

— Отдельная саперная рота;

— Отдельный отряд ПХО;

— Ремонтно-восстановительный парк;

— Дивизионный госпиталь;

— Комендатура лагеря.

В соответствии с мобпланом отдельный артиллерийский дивизион и отдельный танковый батальон были развернуты в полки, отдельная саперная рота – в батальон.

Рассказ о боевом пути этой уникальной дивизии целью данной статьи не является. Скажу лишь коротко, что эта дивизия (точнее выделенный из неё полк, специально для этой цели развёрнутый в стрелковую бригаду) охранял всю войну важнейшие объекты на территории Москвы и Московской области, сама дивизия, точнее дивизии (на базе первой дивизии развернули вторую ДОН-2) обеспечивали охрану тыла войск Западного и Калининского фронтов, входили в их структуру и принимали непосредственное участие в битве за Москву.

В дальнейшем, снайперы, артиллерия и другие подразделения ДОН на ротационной основе постоянно присутствовали на фронте в действующей армии, получая необходимый боевой опыт. В 1944-ом, части дивизии так же участвовали в депортациях неблагонадёжных народов.

Теперь, собственно АИ. Так вот. Когда в 1931 году встал вопрос о перевооружении мотомеханизированной дивизии Особого назначения (ДОН), техника в которой уже не отвечала современным требованиям, руководство страны приняло решение в качестве эксперимента преобразовать дивизию в бронемобильную. Главным достоинством дивизии должна была стать её высочайшая мобильность и постоянная боеготовность.

Теперь, небольшая ремарочка (или как там называется вставочка цитат из замечательной книжки уважаемого М. Свирина «История советского танка 1919-1937):

«Во время освоения Т-26 руководство Спецмаштреста, видя, что танк Т-26 является сравнительно сложным, приняло решение о спешной разработке более дешёвого и простого «танка вторых эшелонов» на базе автомобильных агрегатов, чтоб можно было вести его выпуск на автомобильных заводах АМО-ЗиС и ЯАЗ и чтоб выпуск этого танка мог покрыть недостачу Т-26 в РККА, которая ощущалась наиболее ярко».

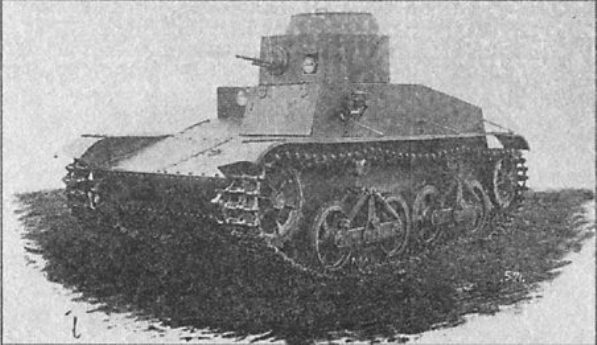

«Опытный образец танка, получившего индекс Т-34, был изготовлен в конце 1932 года».

«На испытаниях, танк показал очень хорошие результаты. Его тактическая подвижность была выше чем у Т-26, проходимость так же великолепной…., но главное – танк имел освоенные автомобильные агрегаты, что делало его производство привлекательным, особенно в военное время».

«Лишь одно было записано в число недостатков – слабое вооружение» (аналогичное плавающему, точнее тогда ещё учащемуся плавать, танку Т-33).

В РИ, танк предполагалось довооружить 20 мм автоматической пушкой Шпитального (на фото, Т-34 с макетом пушки в специально заточенной под эту пушку башне).

Но, с пушкой случился облом, в массовую серию были успешно запущены Т-26, БТ и Т-37А. Реконструкция же Ярославского автозавода осталась на бумаге. Поэтому, проект Т-34 по тихому прикрыли, а его индекс «Т-34» значительно позже достался всем известной легендарной «тридцатьчетвёрке».

На мой взгляд, закрытие проекта Т-34 обр. 32 г. было ошибкой. Из Т-34 действительно, мог получиться великолепный танк «вторых эшелонов», готовый для массового выпуска автозаводами ЗиС и ЯГАЗ в случае начала войны. Ни Т-26, ни БТ автозаводы выпускать не могли, а Т-37А был даже не танк, а по сути, танкетка с башней, делающая всё плохо. Плохо плавающая, плохо двигающаяся (постоянные проблемы со сваливающимися гусеницами), плохо вооружённая и почти незащищённая. К тому же, в случае войны, форсировать выпуск Т-37А, обязан был Горьковский автозавод производящий полуторки, из узлов и агрегатов которых сие чудо и было слеплено.

Конечно, у Т-34 тоже имелись свои проблемы. Но, они, по крайней мере, были решаемы эволюционным путём, а не пожарно-заполошным, как это случилось уже во время войны с плавающим Т-40 из которого спешно слепили мобилизационный Т-60.

В общем, я предлагаю машину типа Т-60 начать развивать уже с начала 30-х без промежуточного звена в виде кое как плавающих уродцев. Кстати, в 1932-ом году, когда Т-34 уже был изготовлен в металле, никаких серийных плавающих танков в стране ещё не производили. Более того. Изготовленный тогда же, первый советский опытный «плавунец» Т-33 испытаний не выдержал и в серию не пошёл.

А вот Т-34 в данной АИ пойдёт. Ещё как пойдёт! Напомню, что год на дворе 33-й, а значит и Т-26 и БТ хоть и «растут» в плане объёмов производства, но качество их пока ужасное. И если армия пока с этим ещё мириться может, тема перевооружения ДОН на надёжную технику уже сверхактуальна.

Поскольку танки Т-26 и БТ для этого как оказалось не годились (Т-26 из-за малой оперативной и технической подвижности, а БТ по причине эксплуатационной сложности и низкой надёжности), а стране действительно был остро необходим боеспособный мобилизационный танк, правительство СССР приняло-таки к реализации постановление о модернизации Ярославского Государственного Автозавода, создании при нём собственного двигателестроительного подразделения и серийном (в мирно время мелкосерийном) выпуске на базе предприятия нового, предельно простого, надёжного и дешёвого т. н. «танка вторых эшелонов», центром подготовки кадров танкистов для которых, должны были стать войска НКВД, которым данные танки были обещаны в первую и эксклюзивную очередь. (Что касается эксклюзивности танковых частей НКВД. В РИ они прихватизировали дизельные БТ-7М в потребном для себя количестве. И, ежели, скажем с умом развить некую АИ, то по образу и подобию танковых дивизий СС, почему бы в ней не быть элитным танковым дивизиям НКВД? Кому идея нравится – ловите!).

Поскольку опытная модель Т-34 была довольно слабой в военном отношении (по вооружению и по бронезащите), танки в таком виде предполагалось выпускать небольшими сериями (чтоб поддерживать автозаводы в мобготовности) и использовать в отдельных лёгких бронемобильных полках усиления пограничных войск НКВД, а собственно ДОН формировать из трёх аналогичных по структуре полков.

Структура полка: батальон малых танков (с постоянно приданной танкодесантной стрелковой ротой), мотострелковый батальон, инженерно-сапёрная рота, смешанный моторизованный артдивизион, зенитно-пулемётная батарея, отдельная разведрота, автобат и ремонтно-восстановительная рота.

Подразделения непосредственно дивизионного подчинения – на усмотрение шефа оперативных войск НКВД.

(Кстати, думаю не лишним будет сказать пару слов о такой фишке как танкодесантная рота. В танковом батальоне отдельного бронемобильного полка ОСНАЗ НКВД всего 33 танка. В роте 10 танков. Взвод – 3 танчика. Если в отделении танкодесантной роты 9 бойцов, соответственно на броне каждого малыша Т-34 будет постоянно кататься три бойца (двое с карабинами и один с ППД). И для танка не чрезмерный груз и из мотострелкового батальона не надо постоянно выделять части для сопровождения танков и их боевого охранения в мирное время. В бою и на учениях – да, мотострелковый и танковый батальоны действуют совместно, но и в военное время, мотострелковый батальон может иметь значительно больше боевых задач, нежели просто сопровождение танков. Это тем более значимо, если вспомнить, что ОСНАЗ НКВД большую часть времени выполняет более «специфические» задачи, чем фронтовые действия пехоты при поддержке танков (или наоборот). В общем, мотострелки могут в полном составе выполнять любые поставленные перед ними задачи (не требующие поддержки танков) и танки при этом не будут брошенными сиротинушками.

Танки и прочее тяжёлое вооружение, а так же личный состав полка на большие расстояния предполагается перебрасывать в кузовах тяжёлых ярославских грузовиков. Поэтому выдумывать ситуации, где трое «громыхал из Подмышки» превращаются в сосульки, совершая двухсоткилометровый марш на броне в январскую стужу не надо).

Для улучшения тягово-динамических характеристик грузовиков, а так же повышения ТТХ малых танков (боевой массой не более 5 тонн), на западе была приобретена лицензия на выпуск автомобильных двигателей Hercules-YXC мощностью 93,5 л.с. и его развития мощностью уже в 103 л.с.

При наличии собственного моторного производства, тяжёлые грузовики можно будет выпускать в значительно больших объёмах, к тому же в трёх основных модификациях:

1. Гражданской – двухосной с задним приводом, двигателем 93 л.с. и грузоподъёмностью 5 тонн (фактически серийный Я-5, но с нормальным, а не маломощным для такой машины ЗиСовским двигуном);

2. Гражданско-военной – трёхосной с приводом на обе задние оси, грузоподъёмностью 8 тонн и двигателем мощностью 93 л.с. (серийный Яг-10, но в достойной серии, а не 333 машины за 8 лет выпуска). Со временем, у этой версии неизбежен переход на 103-сильный мотор;

3. Военном – фактически, тот же Яг-10, но установленный на колёса увеличенного размера (42 дюйма против 40 – такие колёса испытывались на четырёхосном ЯГ-12), изначально с двигателем мощностью 103 л.с. и приводом на переднюю пару колёс. Понятно, что для этой версии придётся вводить пониженную передачу и закупать шарниры равных угловых скоростей. Но! Опыт эксплуатации машин со ШРУСами, их высочайшая проходимость, а так же достаточно высокая стоимость импотных ШРУСов при их довольно быстром износе на тяжёлых грузовиках, без сомнения заставят руководство вложиться в технологии и оборудование для изготовления этих важных узлов на предприятиях отечественного автопрома.

В случае успеха освоения модернизированным ЯГАЗом всех трёх модификаций, предполагалось рассмотреть возможность создания на базе военной полноприводной модификации семейства бронетехники в составе тяжёлого БА и многоцелевого БТР. Но, статья не о них.

В общем, реальные мобвозможности выпуска Т-34 сразу двумя автозаводами и специфические требования к танку войск НКВД предоставили ему отличный шанс.

Более того. Танк испытывался с 70-сильным двигателем от серийного ЗиС-5. При установке 90-сильного Геркулеса, танк получал уже не просто хорошие, а великолепные динамические характеристики.

Основными недостатками танка были слабость бронезащиты (10 мм) и вооружения (башня от плавающего Т-33 с пулемётом ДТ).

Опять-таки благодаря более мощному двигателю, появилась возможность усилить и бронезащиту и вооружение. Правда, пренепременным условием, серьёзно ограничивающим это усиление, оставалось требование уложиться в грузоподъёмность тяжёлого грузовика. Причём с запасом – чтоб и экипаж со всем ЗИПом и приданым десантом в том же грузовике разместить и «сходни» для танка, и чтоб столь тяжко гружёной машине не светило быстро развалиться на плохих дорожных покрытиях.

Поскольку опытный Т-34 с ЗиСовским мотором, 10 мм бронёй и башенкой от плавунца уже вместо «заказанных» 4 тонн тянул на 4800 кг, о его перевозке в кузове гражданского пятитонника Я-5 речь уже не шла. А вот под восьмитонный Яг-10 машинку, предназначенную для серийного выпуска, модернизировали вполне успешно. Модернизация заключалась (помимо перехода на 93-сильный двигатель) в усилении бронезащиты с фронтальной проекции до 15 мм (как на Т-26 чтоб бронебойную пулю винтовочного калибра держал) и усилении вооружения путём установки в башне новой конструкции сразу двух пулемётов: ДТ и новенького ДК (качественно доведённой 20 мм танковой пушки от Шпитального в рассматриваемые годы (33-34) танкостроители так и не дождались).

Причём башенная установка была довольно хитрой.

Башня была одноместной и чтоб обеспечить стрелка-командира машины хорошим обзором при прилично загромождающем её вооружении, над ней появился куполок со смотровыми щелями по окружности (позже, щели заменили на пуленепробиваемые стеклоблоки). Вооружение разместили в общей маске, присовокупив к нему цацку, которую в первой половине-середине 30-х могли позволить себе исключительно войска НКВД – оптический прицел той же конструкции (точнее его копию) с которыми в СССР были доставлены шеститонные танки от «Виккерса». А ещё, специально для танковой версии ДК ввели такую хрень как ножной спуск, фиксированную длину очереди (одиночными стрелять ДК не умел в принципе) и магазин увеличенного объёма.

Т.е. теперь, обнаружив цель из своего наблюдательного купола, командир-стрелок приникал к оптическому прицелу и, не отрываясь от него шмалял, либо нажимая пальцем на спусковой крючок ДТ, либо ногой на педаль спуска ДК, посылая каждым нажатием в сторону цели ровно три 12.7 мм «огурца» обладающих завидной проникающей способностью. Позже, опытные стрелки добивались и двухпатронного выстрела. Больше трёх патронов выпускать за раз было почти бессмысленно – отдача сбивала точную наводку. Тем более на столь лёгкой машине.

Нового 36 патронного магазина соответственно хватало на дюжину трёхпатронных выстрелов. (В РИ, уже после начала ВМВ вместо родного 30-патронного, специально для имевшихся на вооружении РККА ДК, был успешно разработан 41-патронный магазин). Полный боекомплект танка состоял из 15 магазинов к ДК (540 патронов) и 30 магазинов к ДТ (1890 патронов).

В таком виде, танк Т-34М выпускался небольшими сериями на ЗиСе и Ярославском автозаводе с 1934 по 1938 годы. Общий объём выпуска за эти годы не превысил 500 машин из которых ровно 100 находились непосредственно в ДОН НКВД, несколько десятков в различных учебных заведениях танковых войск РККА, а большая часть шла на укомплектование танковых батальонов отдельных бронемобильных полков НКВД.

По итогам Испанской войны, куда была отправлена партия из десяти Т-34М для фронтовых испытаний и где они показали себя значительно лучше неуклюжих Т-26 (особенно в разведке), военные настоятельно рекомендовали усилить бронезащиту и каждую машину оснастить радио, что и было воплощено в модификации Т-34М2.

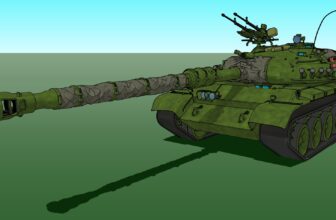

Танк получил корпус усовершенствованной формы, усиленную трансмиссию (слабоватые детали от ЗиСа поменяли на ярославские), двигатель мощностью 103 л.с. и усиленную подвеску. Эти меры позволили увеличить толщину бронирования в передней проекции сразу до 35 мм, а бортов и кормы до 15 мм. В новой, более комфортной и оборудованной радиостанцией башне вместо ДК наконец-то появилась та длинностволая (более 82 клб.) хрень, которую в те времена называли тяжёлым 20 мм пулемётом и бронебойный снаряд которого имел вольфрамово-карбидный сердечник. Так же рассматривался вариант создания более мощного чем 12,7 мм, 14,5 мм пулемёта (под новоразработанный патрон для противотанковых ружей) на много превосходящего по бронепробиваемости и ДК(ДШК) и 20 мм пушку.

Единственной околокритической проблемой танка стал вес. Несмотря на оптимизацию формы корпуса переваливший за 6,5 тонн Т-34М2 перевозить со всеми причиндалами в кузове старого серийного Яг-10 стало возможно только по нормальной дороге. Но, выручило то, что и сам грузовик в данной АИ в своём развитии, слава Богу, не останавливался, а совершенствовался и усиливался, благодаря чему общая оперативная подвижность бронемобильных полков НКВД не уменьшилась. Бронемобильный полк ОСНАЗ НКВД мог в полном составе двигаться в течение 12 часов со средней скоростью более 40 км/ч (в зависимости от качества дорог), преодолевая за это время до 500 км! Едва ли в мире была хоть одна моторизованная часть того же полкового уровня, способная на такое. При этом, драгоценному ходовому ресурсу танков ничто не угрожало.

Одновременно, по опыту создания плавающего «танка Молотова» (ТМ) Горьковского автозавода, снабжённого третьей тележкой подвески,

появилась так же удлинённая версия Т-34М2 – ТР-34Д (длинный) который использовали в качестве универсального транспортного шасси для перевозки личного состава разведроты, транспортёра подвоза боеприпасов, буксировщика противотанковых пушек и эвакуатора раненых с поля боя. (Единственный недостаток – из-за длины и массы транспортёра, в кузов Яг-10 нельзя было погрузить уже ничего более). А ещё, из него же чуть позже, сделали опытную самоходную платформу для размещения противотанковой пушки и тяжёлого миномёта. Во время ВОВ этот опыт очень пригодился.

Поскольку при максимальной эксплуатационной нагрузке на удлиненное шасси транспортёра постепенно начали сдавать детали подвески, на одном из серийных транспортёров была успешно опробована и очень быстро пошла в серию и на ТР-34Д и на танках Т-34М2 новая торсионная подвеска.

Помимо Испании, машины Т-34М, Т-34М2 и ТР-34Д использовались по своему прямому назначению во время конфликтов с японцами на Дальневосточном Хасане и в Монголии на Халхин-Голе, где малыши наших отважных пограничников смотрелись очень даже не плохо на фоне японских малых и лёгких танков.

Ярославский автозавод и ЗиС выпускали танки в ограниченных объёмах вплоть до начала ВОВ, после чего в течение четырёх недель перешли на их массовую сборку – выпуск сдерживался лишь нехваткой автоматических пушек и крупнокалиберных пулемётов (ставили что было) из-за чего заводам приходилось вместо танков, периодически собирать вообще невооружённые бронетранспортёры на коротком танковом шасси. Уже в армейских частях на эти БТРы устанавливали станковые «Максимы» и противотанковые ружья и использовали в качестве тягачей полковых и противотанковых орудий.

В конце 1941-го года по требованию НКТП (Народный Комиссариат Танковой Промышленности), была проведена очередная модернизация танка, заключавшаяся во всемерном упрощении конструкции, форсировании двигателя, усилении бронезащиты (снимались ограничения по весу, поскольку возить танки в кузовах грузовиков теперь нужды не было) и установке в уже двухместной башне вместо дефицитных автоматов 45 мм танковой пушки 20К – выпуск которой намного опережал производство автоматов, тем паче что и 20 мм АП, и ДШК как воздух требовались частям ПВО.

Эта модель получила маркировку Т-34М3. В таком виде танк выпускался ещё почти год. Когда дефицит средних танков в армии был преодолён, ЯГАЗ восстановил и даже значительно расширил программу выпуска тяжёлых грузовиков, одновременно перейдя на выпуск лёгких САУ на шасси Т-34М3, а ЗиС так же расширяя по мере возможности выпуск автомобилей, параллельно, вместо танков перешёл на производство лёгких бронетранспортёров ТР-34Д на шасси Т-34М (исходя из наличия на заводе только ЗиСовских узлов и двигателей).

Заключение. До начала ВОВ, в СССР было сформировано 10 отдельных бронемобильных полков ОСНАЗ НКВД, игравших роль высокомобильных резервов погранвойск. Три из них участвовали в Освободительном польском походе, и ещё два в присоединении Бессарабии и Буковины. По три таких полка входили в состав двух отдельных дивизий ДОН внутренних войск, дислоцированных возле Москвы и Ленинграда, сыгравших свою положительную роль в боях на дальних подступах к этим важнейшим для страны городам (на ближние подступы, в отличие от РИ, немцев не пустили в т. ч. и благодаря мобтанкам).

Во время ВОВ, массовый выпуск «мобилизационных танков», позволил бронетанковым частям РККА не рассеяться в ноль в первые месяцы войны, а выстоять пока не завершилась эвакуация на восток и развёртывание предприятий, выпускавших средние и тяжёлые танки.

В тактическом плане, наличие у пограничников бронемобильных полков (к началу войны все 10 были сосредоточены возле западной границы) позволило дислоцировать мехкорпуса РККА дальше от границы и использовать их несколько более осмысленно, от обороны, исходя из складывающейся обстановки, а не бросать в заполошные, совершенно неподготовленные наступления исходя из предвоенных наступательных доктрин. А учитывая высочайший профессионализм и моральную стойкость пограничных частей НКВД, бронемобильные полки действовали с первых часов войны чрезвычайно яростно, грамотно и эффективно, нанося удары по врагу там, где их меньше всего ждали и своевременно уходя из под ударов более сильного противника.

Вместо Р. С. Возможно, кто-то скажет: на хрена довоенной РККА, при её Т-26, БТ, Т-28, Т-38 ещё и Т-34? Но, господа-товарищи, вы возможно просто не заметили, что у энтой «тридцатьчетвёрки» имеется своя ниша – а именно, ниша мобилизационного танка, годного для выпуска двумя крупными автозаводами. Ни Т-26, ни БТ, не говоря уже о более тяжёлых и современных машинах, там строить не могли.

А как же ГАЗ с его Т-40/60, спросите Вы?

"Та шо ему сделается?" Напомню. Плавающие танки в СССР собирались на заводе №37 им. Орджоникидзе в Черкизово под Москвой из узлов, поставляемых с ГАЗа. Попытка по требованию КО (комитет обороны) научить ГАЗ (на всякий случай) собирать эти танки закончилась фиаско – завод долго и мучительно собирал жалкие 50 машин и до начала войны больше танкостроением не заморочивался (не считая неудачи с ТМ) – у главного автозавода страны и без танков хватало забот.

А вот на 37-ом, в 41-ом конвейер по сборке Т-40 был остановлен и завод начал реконструкцию под выпуск всем известного Т-50.

Война заставила срочно бросить это безнадёжное занятие и заняться созданием на базе Т-40 его сухопутного варианта, к тому же годного для массового производства военного времени. В армию чрезвычайно своевременно хлынул поток сухопутных Т-40, которые с августа, получив чуть лучше забронированный корпус упрощённой формы выпускались под маркой Т-60. И только к битве под Москвой (не ранее октября-ноября) Т-60 обзавёлся наконец 20 мм пушкой ТНШ (танковый вариант авиационной ШВАК).

Естественно, к выпуску Т-60 были подключены и ГАЗ и другие заводы, способные его строить. Каких усилий это стоило в условиях тогдашнего бардака даже представить себе сейчас сложно. Но, без маленького Т-60 мы бы наверное в 41-ом пропали.

Так вот. В АИ варианте, мучиться подобно ГАЗу в мирное время с Т-34 возможно будет сугубо ЗиС, поскольку ЯГАЗ изначально модернизируется с прямым расчётом на массовый выпуск Т-34 в случае мобилизации промышленности.

Танк Т-34 уже в версии Т-34М обр. 34 г. если не считать умения кое как плавать, по боевой ценности соответствует предвоенному Т-40, Т-34М2 обр. 38 г. – Т-60, а Т-34М3 – Т-70.

Что сие означает, надеюсь понятно – уже в июле 41-го на немцев обрушится вал небольших и недорогих, но достаточно сильных для поддержки и пехоты и кавалерии танков. Причём для 41-го эти танки куда как более адекватны, чем РИ Т-70 в 42-ом!

Аргумент, что они заведомо слабее основных немецких танков не очевиден, поскольку те же Т-60 (сыгравшие первую танковую скрипку в победе под Москвой) были ничуть не сильнее. А Т-34, при всём моём уважении к нему, тоже ведь уступал не только тяжёлым «Тигру» и «Пантере», но и некоторым модификациям средней «четвёры» (не зря его "подняли" до Т-34-85), что вовсе не бросает тень на его неоспоримый статус танка Победы. Да и танковые дуэли вовсе не были пренепременным артибутом фронтовой жизни того времени, а скорее эпизодами, случающимися по воле обстоятельств.

А Т-40… это тоже танк без сомнения имеющий свою нишу. Но, при наличии массового выпуска моб. Т-34 (естественно эволюционирующего в правильном направлении), я бы предпочёл чтоб насытив армейские части необходимым количеством плавунцов-разведчиков, завод №37 и в самом деле успешно перешёл на выпуск Т-50, а ГАЗ, вместо суррогатных Т-60, обеспечивал армию столь нужными ей грузовиками и «Комсомольцами» (лёгкий бронированный арттягач Т-20).

И ещё. Я в своих «танковых» АИ всегда выступал сторонником прекращения выпуска Т-26 как танка, после участия наших танкистов в Гражданской войне в Испании. И если вместо Т-26, завод №174 перейдёт на впуск САУ АТ-1, одновременно модернизируясь под выпуск танка нового поколения (какого – разговор отдельный), значение более дешёвого и при этом не менее боеспособного Т-34М2 в переходный период существенно возрастёт.

ТТХ РИ и АИ лёгких танков РККА 32-34 г. г.

| Т-37А | Т-26 | Т-34 | Т-34М |

масса | 3200 | 9200 | 4800 | 5400 |

габариты | 3,73х1,94х1,84 | 4,6х2,24х2,22 | 3,6х1,98х1,8 | 3,8х2х2,1 |

двигатель | 40 | 90 | 70 | 93 |

скорость | 40 | 31 | 45 | 45 |

Броня: Лоб Борт |

9 9 |

15-13 13 |

10 10 |

15 10 |

Вооруж. | 7,62 | 45/7,62 | 7,62 | 12,7/7,62 |

экипаж | 2 | 3 | 2 | 2 |

ТТХ РИ и АИ лёгких танков РККА 38-42 г. г.

| Т-40 | Т-60 | Т-70 | Т-34М2 | Т-34М3 |

масса | 5500 | 6200 | 9200 | 6800 | 8700 |

габариты | 4,03х2,23х1,9 | 4,1х2,29х1,75 | 4,29х2,3х1,81 | 4х2х2,1 | 4х2,25х1,9 |

двигатель | 70 | 70 | 140 (2х70) | 103 | 120 |

скорость | 45 | 44 | 42 | 45 | 42 |

Броня: Лоб Борт |

13 13 |

35 15 |

45 35 |

35 15 |

35+6 35 |

Вооруж. | 12,7/7,62 | 20/7,62 | 45/7,62 | 20/7,62 | 45/7,62 |

экипаж | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |