Строим альтернативный флот СССР

ВМФ СССР – альтернатива.

Да, уважаемые коллеги, тема «стара как мир» и уже многократно обсуждавшаяся. Но, думается, точку в ней ставить рано. Тем паче недостатка в «заинтересованных лицах» по ней, не предвидится. Надеюсь…

Чем же меня лично не устроили все предложения коллег по данной теме, с коими я имел возможность ознакомиться? Во-первых, послезнание. Во-вторых, слабый учёт возможностей отечественной судостроительной отрасли и экономического положения страны вообще. В третьих – стремление «быть круче всех» в каждом конкретно классе без увязки этого пожелания с какой-либо более-менее стройной военно-морской доктриной. Складывая эти три проблемы в разных пропорциях, мы на выходе получаем обычно либо флот, который страна построить вообще была не в состоянии по экономико-финансовым причинам, либо флот крайне несбалансированный, практически непригодный для реализации искусственно «раздутого» потенциала его отдельных компонентов.

Безусловно, я встречал и вполне разумные и, главное, реализуемые варианты, и тот флот, что, я надеюсь, получится из этой статьи, ни в коем случае не претендует на нечто близкое к идеальному варианту. Но, может быть, попробуем общими усилиями?

Одна из проблем строительства многочисленных вариантов альтернативного флота СССР – это его фундамент, как правило, опирающийся прежде всего на опыт ВОВ. Подход не самый продуктивный. Простой пример: опыт ВОВ показал – нужны сторожевики и много. Очень много. Много настолько, насколько страна может себе позволить. Что СССР имел в реале? Лишь 20 кораблей специальной постройки, десятки всевозможных эрзацев и сотни катеров класса МО, призванных хоть как-то заткнуть дыру в ПЛО и боевом охранении не качеством, а сугубо количеством. (Кстати, то же самое наблюдалось в классе тральщиков).

Лежащий на поверхности вывод? Надо клепать сторожевики и тральщики сотнями! И такие варианты я встречал не раз. А если подумать? Функцию сторожевика (как и морского охотника и тральщика), в принципе, может выполнять практически любое подходящее по тоннажу и своим мореходным качествам судно, после мобилизации и соответствующего дооборудования и вооружения. Значит – НЕ надо строить сторожевики сотнями в ущерб другим классам боевых кораблей, но их флоты должны иметь столько, чтоб у нас не возникло проблем с хорошо подготовленными кадрами и дефицитом «услуг» этих боевых средств в течение времени, необходимого на мобилизацию, скажем тех же грузовых шаланд и рыболовецких траулеров.

Так сколько же нам необходимо сторожевиков? Тут можно считать по-разному. Самый простой – это количество судов гражданского флота, стоящих на мобучёте (а это, не сомневаюсь, было сделано), исходя из которого определяется штат моряков-резервистов, необходимых для обслуживания военной оснастки мобилизуемых судов. После чего проводится элементарный пересчёт – сколько нужно иметь в строю боевых кораблей, чтоб при тогдашнем сроке службы в РККВМФ (4 года с 21.03.24) постоянно располагать требуемым количеством резервистов первой очереди (до 40 лет).

Другой вариант – тоже вполне корректный: взять то количество сторожевиков, что имел СССР, скажем, в 44 году, когда проблема их дефицита была в общем-то решена путём мобилизации и ленд-лиза. Из общего количества вычесть импорт и катера-эрзацы (поскольку они будут пополнять флот в любом случае), а отечественные сторожевики (и специальной постройки и мобилизованные) поделить на 3. В результате мы получим количество сторожевиков специальной постройки, которые при строительстве альтернативного флота было бы желательно иметь к началу ВОВ. Прочему коэффициент 3? Всё просто. Именно столько экипажей матросов и старшин срочной службы, при четырёхлетнем сроке службы, можно было получить в «боеготовый» резерв первой очереди, опять-таки для обслуживания военной оснастки мобилизуемых траулеров. В идеале, если бы мы уже «в начале пути» имели все эти сторожевики спецпостройки, корректнее был бы коэффициент 4. Но флот строился достаточно долго и сторожевики в том числе. И что в итоге? Суммарное число сторожевых кораблей нам известно – ок. 70 (наиболее точная цифра ЕМНИП 66). Делим на наш коэффициент 3 и получаем – практически реальные 22 единицы! Нужно нам больше в начале войны, когда БФ драпал из прибалтики в Питер, ЧФ избивался люфтваффе, а северными конвоями ещё и не пахло? Нет.

С тральщиками ситуация похожая, но не совсем. На Балтике и мы, и немцы так усердствовали с минным оружием, что именно на Балтике количество тральщиков можно смело удваивать. И послезнанием это никак не назовёшь, поскольку минная стратегия была основой нашей обороны Финского залива ещё со времён 1 МВ!

Далее. Основой строительства любого флота должна быть доктрина его боевого применения. Поскольку мы решили начать строительство советского флота «с нуля», то есть фактически с 1924 года, когда были завершены основные восстановительные работы на восьми главных судоверфях страны и флотские специалисты уже имели относительно чёткое представление о том, что из царского наследия можно и нужно восстанавливать, а в чём следует полагаться исключительно на новые разработки.

Напомню: к концу 1924 года в строю числились: ЛК «Марат» и «Парижская Коммуна», КРЛ «Аврора» и «Коминтерн», 17 ЭМ, 14 ПЛ, 5 МЗГ, 18 ТЩ, 13 канонерок, 2 СК, до сотни судов и кораблей вспомогательного флота, 30 самолётов морской авиации и 15 тыс. чел. плавсостава.

Какого качества были кадры – вопрос архиважный!

В начале 21 года, начсостав РККФ: из 8455, 6559 – служили в императорском флоте, в т. ч. 128 адмиралов, 649 капитанов 1 и 2 рангов, 727 лейтенантов и ст. лейтенантов, 901 мичман, 2507 специалистов. Вроде бы всё не так уж плохо. Но случился Кронштадтский мятеж, и тут происходит обвал. До конца того же 1921 года ведётся тотальная чистка, сократившая численность личного состава ВМС со 180 тыс. до 40 тыс. человек и фактически оставившая флот без профессиональных командиров. Флот оказался на грани коллапса. Чтоб выйти из этой ситуации, 25 апреля 21 года ВКП(б) в принудительном порядке мобилизует и возвращает на флот ВСЕХ моряков-большевиков, вне зависимости кто, где и чем занимался. Идейные большевики (в подавляющем большинстве без соответствующего образования) стали начкомсоставом РККФ! Но, думается, наш флот эта мера спасти уже не могла. Лучшие кадры и традиции были утрачены, и на восстановление требовались уже не годы, а, пожалуй, десятилетия профессиональной (отнюдь не идеологической) селекции. Таким образом, чтоб иметь личный состав, способный побеждать противника при равных силах или хотя бы эффективно использовать имеющиеся, для «правильной» флотской АИ крайне желательно избежать Кронштадтского мятежа и чисток. Как – вопрос «авторский».

Но вернёмся к кораблям. Известно высказывание М. В. Фрунзе в январе 25 года:

«Мы сейчас не располагаем средствами, чтоб превратить флот в ту величину, которая отвечала бы интересам нашей морской обороны. Но мы надеемся, что улучшение экономики и укрепление финансов эту возможность в дальнейшем нам откроют. Пока же мы ограничимся программой восстановления флота в тех размерах, в каких получили от царской России».

И тут, практически сразу же, табакерочным чёртиком выскакивают «извечные» вопросы о достройке «Измаила», «Николая Первого» и модернизации «Гангута». В РИ, как известно, «Гангут» в 1924 году начали восстанавливать, в мае 25-го корабль поднял флаг ВМФ СССР и под именем «Октябрьская революция» вошёл в строй. «Николай Первый» (готовность по корпусу 65 %) и «Измаил» (готовность 60 %) стояли у стенки до середины 20-х, когда наконец было принято решение об их сдаче на слом. Хотя в 25 году возникала идея достройки «Измаила» в качестве первого советского авианосца…

Но тут, помимо экономических факторов, во весь рост опять-таки встаёт вопрос о доктрине использования флота. Поскольку очевидно слабый флот не мог играть иной роли, кроме защиты собственного побережья и поддержки сухопутных сил, устаревшие линкоры с их достаточно мощной и дальнобойной артиллерией в эту концепцию отлично вписывались, а вот авианосцы – категорически нет.

Для нас же, в строительстве альтернативного флота СССР, главное (помимо экономического фактора) – разумная доктрина, поскольку именно от неё зависел вектор строительства. До конца 20-х это было не слишком актуально, поскольку флот был мал, слаб, усиливался в основном путём восстановления кораблей императорского флота и, по сути, являлся приложением к РККА. Но, время идёт и к началу тридцатых индустриализация набирает обороты, старые корабли уже не устраивают флот, как впрочем и унизительное положение придатка сухопутных войск. И вот, в 1933 году выходит первая, более-менее стройная (хотя от того не менее авантюрная при тогдашних силах и средствах) доктрина боевого применения каждого из флотов. Вот их задачи:

1. Балтийский флот: оборона Ленинграда с моря, недопущение высадки десантов на территорию СССР; обеспечение высадки наших десантов на побережье Эстонии, Финляндии и островах Финского залива; содействие операциям сухопутных войск РККА в прибрежной зоне; действия в Балтийском море против флота и на коммуникациях противника; противодействие проходу противника в Финский залив.

2. Северная флотилия (с 34 года Северный флот): оборона Мурманска и Архангельска с моря…; противодействие проходу противника через горло Белого моря; действия на коммуникациях противника.

3. Черноморский флот: недопущение прохода флота противника в Чёрное море. В случае прохода – уничтожение флота противника и безусловное недопущение высадки десанта на нашем побережье; защита крупных промышленных и политических пунктов на побережье Ч. М.; нанесение ударов по базам флота противника и действия на его коммуникациях.

4. Тихоокеанский флот: прочная защита Владивостока с моря и недопущение высадки десантов противника на побережье СССР в Японском море и Татарском проливе; действия на важнейших коммуникациях Японии, нанесение ударов по базам японского флота и военной промышленности на Японских островах; содействие сухопутным войскам РККА на реках Амур и Сунгари.

Конечно, учитывая силу флота начала тридцатых, можно отнестись к данной доктрине как благому пожеланию на перспективу. Но мы ведь хотим строить альтернативный флот, задачи которого вряд ли будут сильно отличаться от перечисленных. Разница лишь в том, какими средствами эти задачи следует решать, чтоб добиться максимальной эффективности.

Что же нам предстоит? Прежде всего, скорректировать восстановительную программу 24-32 годов и сформировать свою «Программу военно-морского строительства на 1933-1938 гг.», утверждённую в РИ Советом Труда и Обороны СССР 11 июля 1933 года. Возможно, даже более раннюю. Скажем, сразу на две пятилетки – с 29-го по 39-й годы.

С чего начнём? Я думаю, с «самого крупного калибра». Два линкора к середине 20-х уже в строю. Что МЫ будем делать с «Гангутом», недостроенными «Николаем» и «Измаилом»? На мой взгляд – пока НИ хрена. БФ и ЧФ получили по артиллерийскому кораблю поддержки сухопутных войск – и ладушки, потому как денежки надо экономить… «голодомор» на носу и аппетит у индустриализации колоссален. Но и «пилить на иголки» мы их погодим…

Теперь, крейсера. Из остатков императорского флота, будет восстановлено три «светки»: «Профинтерн», «Червона Украина» и «Красный Кавказ».

К началу тридцатых крейсера безусловно устареют, и самым лучшим вариантом считаю переоборудование их в минные крейсера – благо артиллерия у них достойная и мин они принять могут много. Как их распределять – по одному на флот или все организовать в «стратегический» дивизион БФ – вопрос. Кстати, так же в минзаги можно переоборудовать всё ещё числящиеся в строю крейсера-анахронизмы «Аврора» и «Коминтерн».

Также нам в наследство достались 15 ЭМ класса «Новик». То, что их восстанавливать надо – сомнений нет, и хотя особой ценности, как корабли для морских баталий, они из себя уже не представляют, до введения в строй новых эсминцев выбора у нас нет. Нехай будут. Тем паче на перспективу из них получатся отличные конвойные сторожевики дальнего действия (получше иных, полученных по ленд-лизу, откровенно убогих эсминцев!).

Но это всё восстановление старого. Уже в начале тридцатых можно начинать строить новое. Что именно? Тут опять встают вопросы доктрины.

Пока мы, так сказать, обороняемся. Что нам для обороны полезно и по цене подходяще? Небольшие (недорогие) субмарины прибрежного действия и торпедные катера. И те и другие желательно в тоннаже, допускающем перевозку по ЖД (подлодки, естественно в расчленённом виде). Сколько и какие? Пока мы думаем исключительно об обороне – лодки класса М (то есть на больших субмаринах классов Д и П мы экономим, хотя по одному опытовому кораблю можно и построить) и торпедные катера – абсолютно как в РИ. Но и тут мы экономим. Лодок класса М (серия с 32 г.) построим лишь по небольшому дивизиону (4 единицы) для каждого из 4-х флотов. Всего 16 субмарин. Торпедных катеров, водоизмещением от 15 до 30 тонн по два дивизиона по 6 единиц на флот – всего 48 катеров. Плюс один малый дивизион (4 единицы) для Каспийской флотилии. Учитывая возможность маневрирования этими силами – вполне достаточно.

В 1930 году началось производство лодок класса Щ. Их мы опять-таки построим по дивизиону на флот – серия из тех же 16, максимум 20 кораблей. И всё – слишком уж неважнецкие у Щук ТТХ. Фактически – это такие же позиционные субмарины, как и Малютки, но, разумеется с увеличенной дальностью и автономностью. То есть Щуки – это первая линия нашей обороны, Малютки – вторая. Программа их строительства будет закончена уже в 1933 году, и мы получим мощности для сборки гораздо более полезных субмарин. Для начала тридцатых, это касается в первую очередь подводных минных заградителей класса Л (головная заложена ещё в 1929 году).

И ещё, касательно субмарин. В середине 30-х вышеизложенная доктрина уже начала переставать быть «перспективной», и применительно к подводному флоту она выражалась в следующем:

ЧФ – нам нужны средние субмарины для блокирования баз противника на Чёрном море и подводные минные заградители для прочной закупорки проливов.

Если мы лодки класса М рассматриваем в качестве мобильного резерва защитников наших же баз, а Щуки в качестве позиционных лодок дальнего (для данного ТВД) действия, в качестве развития подводного флота в рамках доктрины, нам понадобятся 8 минных заградителей класса Л и 8 активных охотников класса С. Таким образом (учитывая 4 стареньких подлодки типа АГ), ЧФ получит в своё распоряжение 28 субмарин. Мало? А кто из наших противников во 2МВ имел на ЧМ больше? Послезнание? Не смешите мои тапочки – если каждый из наших флотов получит эти самые 28 субмарин – в сумме, к началу 2МВ, это будет более чем достойная величина! Ориентирование на логичную достаточность и количественные параметры аналогичного оружия у противника – чем не ориентиры? Тем паче, что пока мы обороняемся, и отставание в крупных надводных кораблях можем компенсировать более дешёвыми и мобильными средствами, чем субмарины – той же авиацией, например. Уж для её-то перебросок с одного ТВД на другой вообще никаких препятствий не существует.

БФ – тут нам понадобятся практически те же силы, что и на ЧМ. 8 лодок-минзагов, чтоб оставлять сюрпризы неприятелю, и 8-12 охотников класса С. Учитывая силу немцев, а то и их совместные действия с англичанами (в те времена, когда намалёванный на кумаче кукиш лорду Керзону украшал чуть не каждый местком – это вполне нормальная угроза), количество Щук так же может быть увеличено до 8. А зачем больше? Чтоб они опять гибли от подрывов на СВОИХ минах чаще, чем от ПЛО противника? Условия балтийского морского ТВД таковы, что для ОБОРОНЫ, авиация подходит просто идеально. Как и торпедные катера. А вот субмарины как раз не очень… Слишком уж и мы и немцы активно использовали минные постановки. (Да! Там же ещё сохранились 4 «Барса»! Это сила!).

СФ – а вот здесь уже интереснее! Север (а защиту конвоев с ленд-лизом от союзников мы пока даже в теории не рассматриваем) – это прежде всего возможность прямого выхода на Британские острова и, соответственно, жизненно важные для островов коммуникации! И это означает потребность иметь не менее 16 больших субмарин класса К (также выполняющих функцию минзагов) плюс дивизион охотников более близкой зоны ответственности класса С. На долю Щук остаётся Баренцуха, а Малюток – вход в Кольский залив и горло Белого моря.

ТОФ – как мы помним, задачи флота это защита Владивостока (4 Малютки), нашего побережья Японского моря и Татарского пролива (4 Щуки), а также – удары по базам японских ВМС и японским же коммуникациям. Для этого, неплохо подойдут 12 лодок класса Л и 12 класса С. При необходимости, несколько «Катюш» всегда можно будет перебросить на ТОФ с СФ. Разумеется, в сравнении с подводными силами Японии этого мало (соотношение 1:2), но устраивать гонку бессмысленно и упор мы опять-таки, прежде всего, будем делать на ударную морскую авиацию.

Итого:

| АГ | Барс | Д | Щ | М | Л | С | К | Иностр. | Всего |

СФ | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | 16 | – | 28 |

БФ | – | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 12 | – | 5 | 42 |

ЧФ | 4 | – | – | 4 | 4 | 8 | 8 | – | – | 28 |

ТОФ | – | – | – | 4 | 4 | 12 | 12 | – | – | 32 |

Всего | 4 | 4 | 1 | 20 | 16 | 28 | 36 | 16 | 5 | 130 |

Примерно вдвое меньше, чем имелось в РИ. Критика такого «умеренного» количества понятна – «СССР должен построить много лодок, поскольку во время ВОВ не сможет штамповать их конвейерным методом, как немцы. А на ДВ это единственный противовес растущему как на дрожжах яповскому флоту». Так?

Возражений тут несколько. Во-первых, много лодок – это отнюдь не гарантия успеха в войне на море. Хуже, чем у нас, статистика подводной войны только у япов. Во-вторых, по большому счёту, сокращение касается исключительно самых паршивых лодок нашего флота – М и Щ. Да, я знаю – «именно их вклад в суммарный потопленный тоннаж противника максимален» – но опять-таки исключительно за счёт их умопомрачительного количества и пропорция побед/потерь для них неутешительна. По сути, это был расходный материал (из 44 участвовавших в боях Щук погибли 31!). Мне такой «расход» не нужен. Что касается более полезных классов – минзагов Л будет построено существенно больше (32 против 25), средних С – чуть-чуть больше (36 против 34 – из которых 17 в РИ были введены в строй уже во время войны), крейсерских реально больше (16 против 11). Кроме того, приведённые цифры не окончательны – это количество боеготовых субмарин в строю на момент начала ВОВ. Сколько их ещё будет в достройке – судить не берусь (Для примера – из 12 запланированных, на Север успели перейти только 6 лодок класса К. Ещё 5 были достроены уже во время войны и воевали, соответственно, на Балтике. Последняя достроена не была).

В общем, увеличение количества полезных лодок, как видно, отнюдь не напряжно и даже, учитывая просто гигантское сокращение поголовья «слабаков», выгодно промышленности и позволяет высвободить весьма не малые ресурсы.

Далее. Второй пункт – торпедные катера. Ограничив количество малых ТК прибрежного действия полусотней единиц, мы получим ресурсы для строительства больших ТК, способных благодаря хорошей мореходности и большому радиусу действия наносить удары по базам и кораблям противника в открытом море далеко от мест своего базирования (в т.ч. и по наводке авиаразведчиков). Разумеется, такие ТК водоизмещением от 60 до 100 тонн строить надо, и образцом для подражания вполне могут быть немецкие шнелльботы «Люрссен».

Количественно, 12 штук на флот – до осложнения политической обстановки в мире, вполне достаточно. В сумме – 48.

Эсминцы – согласимся с реальными планами (более 50 единиц) «семёрок», причём досадной заминки в их строительстве постараемся избежать.

А вот с лидерами, нужно крепко подумать. В идеале, их потребно по штуке на каждый дивизион эсминцев, плюс ещё несколько для самостоятельных крейсерских функций. Лидер, «слепленный» в рамках идеологии «дестройера» (мало ТА, зато много артиллерии, в т. ч. ПВО), вполне способен самостоятельно крейсерствовать. То есть, лидеров нам необходимо как минимум дюжину! Это конечно много. Но уж десяток-то можно попытаться осилить (в РИ, к началу ВОВ было построено 6 лидеров, один куплен в Италии и ещё два находились в постройке). Разница (учитывая недострой), как видно, не слишком велика.

Наконец самый трудный и спорный вопрос – крейсера (и крупнотоннажные боевые корабли вообще). Мне лично глубоко не нравится то, что творилось в РИ. Программы строительства «большого флота» то принимались, то отменялись. Головы летели… Что строить, однозначно решить не могли. Сталин охарактеризовал этот сумбур одной фразой, брошенной в раздражении нашим гениальным флотоводцам: «Вы сами не знаете, чего хотите…». Из чего следует вполне логичный вывод – как ни велика стоимость таких кораблей, при соответствующей политической воле (а значит осознанной необходимости), средства были бы изысканы.

Я, как мне кажется, понимаю чего хочу. Вопрос – где взять именно то, что нужно и не слишком дорого?

Я понимаю, почему в самом начале 30-х, мы обратились за технической помощью именно к итальянцам (с Англией имел место быть громкий дипломатический скандал. Германия строила только лёгкие крейсера, причём с использованием непривычных дизелей в силовой установке. САСШ СССР признали-то только в 33-м, а заказ боевого корабля – это жест политический. Франция же в числе друзей не рассматривалась, поскольку всё портили её гигантские финансовые претензии).

Итак – Италия. Мы пытались купить один из «Кондоттьери» – грубо говоря, «сверхлёгкий» крейсер-скаут даже по «вашингтонским» понятиям (6-7 тыс. т водоизмещения). Бред какой-то… Для обороны категорически не годится – шестидюймовки для этого не комильфо. Для серьёзного морского боя – опять-таки слаб. Для набеговых операций – несравнимо дешевле использовать лидер, способный потопить любой корабль охранения (до эсминца включительно). Покупали такое фуфло по бедности? В начале 30-х – вполне может быть. Но, итальянцы отказались продать готовый корабль, зато предложили разработать и построить для нас ЛЮБОЙ крейсер по ЛЮБЫМ ТТХ. Но наши функционеры приняли решение строить крейсера дома, но с использованием итальянских технологий, специалистов, машин, оборудования и т.д. с локализацией производства комплектующих уже на втором и последующих «систершипах». Проект тоже, по сути, был глубоко доработанным вариантом одного из итальянских. В итоге, головной крейсер пр. 26 начали строить сравнительно поздно – только в 35 году, и даже с широким использованием итальянского опыта, технологий и оборудования головной «Киров» строили долго – целых 3 года. А его «локализованных» собратьев ещё на год дольше (!), и в итоге к началу войны мы имели лишь 4 современных лёгких крейсера (плюс два в недострое), ценность которых оказалась весьма сомнительной. В набеговых операциях ими не рисковали. Морские баталии при их слабом бронировании исключались. Единственный вариант – эпизодические обстрелы частей противника на прибрежных ТВД всякий раз угрожали потерей столь ценных кораблей от ударов немецкой авиации, поскольку и бронезащита слаба и система ПВО тоже. Начатые постройкой с огромным опозданием тяжёлые крейсера типа «Кронштадт» и линкоры «Советский Союз» достроены так и не были. Как не был достроен единственный тяжёлый крейсер, купленный в 40-ом году у Германии.

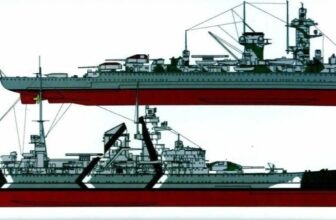

А теперь, мой альтернативный вариант (не смею его никому навязывать!). В том же самом начале тридцатых итальянцы закончили серию, как говорят, «лучших вашингтонских» крейсеров типа «Зара». «Зара» – это, по сути, значительно улучшенные, точнее оптимизированные по большинству параметров (прежде всего по бронированию) крейсера типа «Тренто».

Вот я и думаю, а почему бы не заказать итальянцам два полных комплекта начинки крейсеров типа «Зара», а главную силовую установку усовершенствовать и форсировать по типу крейсера «Больцано». Корпуса по итальянским технологиям построим сами, несколько больше чем у оригинала, причём с бронированием, как изначально задумывалось у той же «Зары» – до 200 мм! (и максимальная толщина пояса, и барбеты, и башни, и рубка). Эти два корабля (один в Питере, другой в Николаеве), с самым активным итальянским участием, будут построены минимум на два года раньше «Кирова» (нет необходимости разрабатывать новый проект и его начинку). Что касается стоимости, то тут тоже есть определённая экономия – ведь машины и механизмы для двух «Тренто», четырёх «Зара» и одного «Больцано» отлично отработаны и фактически серийные! Ничего вновь проектировать и осваивать в производстве не нужно. Что существенно снижает и стоимость, и сроки поставки (тем более что к моменту начала постройки наших крейсеров, итальянцы ещё будут достраивать свой «Больцано»). Было бы денежек побольше, можно было бы заказать один-два крейсера итальянцам – мощности есть – после 4-х «Зара» они, повторюсь, в 33 году достраивали один «Больцано». Но, во-первых, мы же экономим (!), а во вторых, строить для нас тяжёлые крейсера с бронёй в 200 мм итальянцы не будут – на этот счёт есть недвусмысленная статья «Вашингтонского соглашения» о предельном водоизмещении в 10 000 тонн, уложиться в которые при указанном бронировании физически невозможно. Причём ограничения касались не только флотов стран, подписавших договор, но и строительства кораблей в этих странах для любых других заказчиков. В общем, лучшее, мы могли бы приобрести у итальянцев в готовом виде – это очередного клона «Тренто-Зара-Больцано».

Далее. Уже в 36 году два ТЯЖЁЛЫХ крейсера войдут в строй, и на верфях можно будет заложить ещё сразу 4, а учитывая верфи Дальнего Востока (где в РИ построили и во время ВОВ ввели в строй два крейсера), то и 6 уже усовершенствованных кораблей с максимальной локализацией по машинам и оборудованию. Даже при задержках постройки как в РИ, уже к началу 2 МВ наш флот будет иметь в своём составе минимум 6 мощных крейсеров, способных и эффективно поддерживать сухопутные войска и готовых к любым морским баталиям, если, конечно, речь не идёт о боях против линкоров и линейных крейсеров. И ещё. Имея в составе флота 6 тяжёлых крейсеров (плюс, как минимум, ещё два в достройке), 10-12 лидеров и 50 эсминцев, уже вполне можно будет задумываться о проведении операций вдали от своих баз. Для обеспечения этих операций, на горизонте обязательно возникнет идея постройки авианосца. Точнее, сразу двух – одного для поддержки эскадры Северного флота, способной беспрепятственно выходить в Атлантику, и второго – для поддержки сил ЧФ, призванных закупоривать выход из Босфора в Чёрное море, что сделать, не имея истребительного прикрытия с воздуха, проблематично.

Тут вариантов два – либо использовать корпуса того же типа, что и у наших новых тяжёлых крейсеров (водоизмещение до 15 тыс. т., соответственно 24–32 самолёта), либо, использовать корпуса «Гангута» и «Николая Первого» (водоизмещение до 25 тыс. т., 48–60 самолётов). Во втором случае, мы сможем получить к началу ВОВ нечто подобное «Арк-Ройал»… Причём в двух экземплярах! Не успеем – не страшно. Когда пойдут северные конвои, авианосцы (в принципе – аж три единицы, ведь на базе корпуса «Измаила» можно вообще отгрохать ударный авианосец водоизмещением в 35 000 тонн при 80 самолётах) можно будет достроить по ускоренной программе в более дешёвом «конвойном» варианте (без катапульт). Главное – успеть до начала войны перетащить 1-2 «недостроя» из Балтики в Молотовск для окончания работ и введения кораблей в строй.

Теперь о сроках. Все тяжёлые крейсера, строящиеся по данной программе, необходимо заложить на стапелях до июля 1937 года. Поскольку едва ли у нас будут серьёзные резоны уклоняться от Советско-Британского морского соглашения от 1937 года, в котором СССР, по сути, присоединился к Лондонскому договору от 1936 года. Сам по себе, этот договор нам был на фиг не нужен. Но! Англичане сумели увязать между собой заключения практически аналогичных договоров между Британией и СССР и Британией и Германией. А вот это было уже очень важно.

Но, как в РИ мы сумели выторговать себе право сохранить на своих лёгких крейсерах пр. 26 (в том числе ещё только заложенных к постройке) 180-мм артиллерию (пр. 68 уже строились с «договорной» шестидюймовой артой), так и тут мы сможем достроить все наши «тяжи», заложенные до подписания договора, с 200-мм бронёй и водоизмещением под 15 000 тонн! И это будут сильнейшие тяжёлые крейсера в мире! После достройки этих 6-8 крейсеров, можно уже с чистой совестью строить «вашингтонские» лёгкие крейсера – может быть, их даже удастся ввести в строй (годику этак к 43-му). В любом случае, денег на ветер будет выброшено несравнимо меньше.

Так же всё очень удачно сложится и для наших авианосцев. По существующим договорам, их водоизмещение ограничено 25 000 тонн. В этот тоннаж вполне укладываются все наши довоенные планы. А когда начнётся заваруха, будем мы строить суперавианосец на базе «Измаила» или нет – хрен его знает… но тут уж нам никакие договора точно не помешают.

В целом, при реализации данной программы мы получаем силы, способные совместно с англами полностью выдавить «кригсмарине» с Севера и обеспечить безопасность конвоев с ленд-лизом, гарантировать наши приоритеты на Чёрном море, несколько осложнить жизнь системы морских коммуникаций немцев на Балтике и сосредоточить уже отнюдь не шуточные силы на Дальнем востоке к началу кампании против Японии в 1945 году.

Я, конечно, понимаю, что 6 тяжёлых крейсеров и 2 авианосца моей альтернативы – это дороже чем 4 и даже 6 новых лёгких крейсеров РИ. Но сколько СССР успел потратить на третий (лишний) старый линкор, 2 «Кронштадта» и 4 «Советских Союза»? Сколько выложил за «Лютцов» и лишнюю сотню подводных лодок? В общем, это мой вариант (не окончательный). Если у кого есть другие – предлагайте.

ТТХ/тип | «Зара». | «Больцано», | «Адмирал Хиппер», | ТК «Киров», |

Водоизм. | 11 870 | 10 890 | 14 250 | 15 000 |

дл/ш/ос | 182/20/6,2 | 196/26/6,8 | 206/21/5,8 | 205/25/6,8 |

ГСУ | 95 000 | 150 000 | 132 000 | 150 000 |

Скор. | 32 | 36 | 32 | 34 |

Бр. пояс | 150-100 | 70 | 70-40 | 200-100 |

Бр. палуба | 70-20 | 50-20 | 50-30 | 70-50 |

Бр. барбет | 150-120 | 70-60 | 80 | 200-150 |

Бр. башня | 150 | 100 | 160 | 200 |

Бр. рубка | 150 | 100 | 150 | 200 |

Дальн. | 5300 |

| 6800 | 3500 |

Экип. | 841 | 788 | 1400 | 900 |

Гл. клб. | 4×2-203/53 | 4×2-203/53 | 4×2-203/60 | 4×2-203/60 |

Ун. клб. | 6×2-100/47 | 6×2-100/47 | 6×2-105/65 | 6×2-100/56 |

Зен. клб. | 4×2-37/54 | 4×2-37/54 | 6×2-37/83 10×1-20/65 | 12×2-37 |

Зен. плм. | 4×2-13,2 | 4×2-13,2 | – | 4×2-12,7 |

ТА | – | 4×2-533 | 4×3-533 | 2×2-533 |

самолёт/катап. | 2-3/1 | 2-3/1 | 3-4/1 | 2-3/1 |

Примечания по вооружению:

В РИ в 1932 году от итальянской фирмы "Ансальдо" Советским Союзом была получена новая технология производства стволов для орудий калибром от 76 до 203 мм.

В АИ в 1935 году СССР купил лицензию на корабельный сдвоенный 40-мм зенитный автомат Бофорс. В серию пошёл год спустя перекалиброванным на 37 мм.

В РИ в 1936 году создана 100 мм универсальная установка Б-34. Доводка затянулась до 1940 года. Поэтому в АИ, использована двухствольная установка итальянского образца того же калибра, но с нашими орудиями длиной ствола 56 калибров.

Сдвоенные пулемёты ДК в конце тридцатых заменены на ДШК.