Секретный филиал на Городомле

Интересная статья Андрея Первушина с сайта WARSPOT, которая, думаю, заинтересует коллег.

Содержание:

22 октября 1946 года началась тайная операция по вывозу из Германии специалистов по ракетной технике. Они понадобились для помощи в организации промышленного ракетостроения на территории СССР. «Избранных» инженеров вместе с семьями поселили на острове Городомля (озеро Селигер), где они под охраной начали работу над перспективными проектами. Однако вскоре выяснилось, что их деятельность не столь востребована, как предполагали и надеялись советские военачальники.

Операция «Ост»

После завершения Второй мировой войны было организовано изучение перспективной ракетной техники, созданной немецкими инженерами, в первую очередь — тяжёлых баллистических ракет А-4, более известных как «Фау-2» (V-2). Разумеется, для ускорения процесса по возможности привлекались местные специалисты, изъявившие желание сотрудничать с оккупационными властями. При этом американцам досталась большая группа работников исследовательского центра Пенемюнде (Heeresversuchsanstalt Peenemünde) во главе с Вернером фон Брауном, а советским военным пришлось довольствоваться инженерами-производственниками, которые вошли в состав института «Рабе», а затем — «Нордхаузен» в Бляйхероде.

Впрочем, одну крупную фигуру из числа близких соратников фон Брауна к работе в интересах советского ракетостроения привлечь всё-таки удалось. Конструктор ракетно-космической техники Борис Евсеевич Черток, занимавшийся изучением А-4 непосредственно в Германии, позднее вспоминал:

«С немецкими специалистами дело обстояло явно неудовлетворительно. Надо было срочно активизировать деятельность по переманиванию их из западной зоны. <…>

Один из посетивших Бляйхероде офицеров высокого артиллерийского чина прямо мне сказал: «Такое впечатление, что русские авиационные специалисты уже изучили эту технику лучше здешних немцев. А миномётчики и артиллеристы не получают материалов для изучения».

Да я и сам понимал, что у нас работают «не совсем те немцы». Надо поднимать вторую волну, добывать настоящих специалистов. <…>

Вот для этого я и учредил «секретное» второе направление, которое поручил вести Василию Харчеву. Он должен был создать агентуру, а если надо, то и лично проникнуть в американскую зону с целью перехвата специалистов, пока их ещё не отправили в США. Этому направлению, по предложению Харчева, мы присвоили условное название «операция “Ост”» (“Восток”).

Семёну Чижикову были даны указания снабжать Харчева «под отчёт» для операции «Ост» коньяком, сливочным маслом и различными деликатесами. С начальником штаба дивизии договорились, что по заявкам Харчева для него будет в нужных местах открываться и закрываться граница между нашей и американской зонами. <…>

Рано утром меня разбудил телефонный звонок от коменданта города. Он сообщил, что его патруль задержал два «джипа» с американцами, которые неизвестно как ворвались в город и пытались похитить немецких женщин. Те подняли такой крик, что приехал наш патруль, и вот задержанные американцы скандалят в комендатуре. Они объясняют, что эти женщины — жёны немецких специалистов, которые должны быть отправлены в Америку.

Я попросил коменданта угостить американцев чаем и папиросами «Казбек» и обещал вскоре приехать.

Разбудил Чижикова, Харчева, велел искать коньяк, хорошую закуску и срочно накрывать стол. Когда я появился в комендатуре, там стоял страшный шум. Четыре американских офицера, крича наперебой, общались с комендантом через двух переводчиков: немец переводил с английского на немецкий, а русский лейтенант с немецкого на русский и обратно.

Я, прежде всего, попросил успокоиться американских друзей и отдохнуть от утомительной работы за столом на вилле Франка, куда я приглашаю их как советский представитель по немецким ракетным специалистам. Последовало «о’кей», и кортеж отправился к нашей вилле.

Чижиков и Харчев не подвели. Когда американцы глянули на стол, их глаза заблестели, все четверо молодых янки расплылись в улыбках и последовали одобрительные восклицания.

После многочисленных тостов американцы серьёзно захмелели. Усиленно хлопая друг друга по плечам, мы объяснялись в дружбе и выяснили, что в сентябре-октябре все немецкие специалисты, которых американцы называли преступниками, должны быть отправлены из Витценхаузена через Францию в США. Но у некоторых жёны или любовницы остались в советской зоне, в частности в Бляйхероде. Немцы категорически отказываются без них ехать. От имени командования американцы просят, чтобы советская сторона помогла и отдала им этих женщин.

В конце концов мы договорились. Американский представитель должен представить коменданту города бумагу с указанием, каких женщин он желает перевезти из Бляйхероде и окрестностей и к каким именно немецким специалистам. Мы дадим разрешение, но при условии, что каждая из женщин, а тем более если она с детьми, в присутствии нашего офицера добровольно согласится уехать.

Тут же сочинили протокол на русском и английском языках и подписали. В какой мере тексты были идентичны, теперь сказать трудно.

Старший лейтенант Василий Харчев был предоставлен американскому майору для участия в операции. Операция по отправке пяти жён и трёх детей прошла после этого мирно, без криков. Харчев объяснил переволновавшимся женщинам, что они не только вольны поступать так, как хотят, но, если им в американской зоне не понравится, советское командование готово хлопотать, чтобы их вернули в Бляйхероде. <…>

Харчев сразу обзавёлся друзьями среди американских офицеров, охраняющих немцев в пограничном Ворбисе и Витценхаузене, знакомыми женщинами, судьбой которых был вправе интересоваться.

Уже через неделю мы получили через новую «женскую» агентуру донесение, что с нами хочет встретиться жена немецкого специалиста фрау Грёттруп.

Встреча состоялась вблизи самой границы. Ирмгардт Грёттруп — высокая блондинка в спортивно-дорожном светлом костюме — явилась с сыном лет восьми. «На случай неприятностей я объясню, что гуляли и заблудились».

Сразу дала понять, что вопрос решает не муж, а она. Она якобы ненавидела фашизм. Даже подвергалась арестам. Гельмут тоже. Но они хотят знать, что русские им обещают.

Гельмут Грёттруп, по её словам, был заместителем фон Брауна по радиоуправлению ракетами и вообще электрическим системам. Он готов перейти к нам при условии полной свободы. Я сказал, что мне надо получить согласие генерала из Берлина и только после этого мы дадим ответ. Но мы бы предварительно хотели встретиться с господином Грёттрупом. Фрау сказала, что надо торопиться, через неделю или две их могут уже отправить в США. Через три дня, конечно без согласия Берлина, мы осуществили переброску всей семьи: папы, мамы и двух детей Грёттрупов.

Грёттрупов поселили на отдельной вилле, положили очень высокий по сравнению с другими немцами оклад и продуктовый паёк».

Гельмут Грёттруп действительно оказался специалистом высочайшего класса. Он окончил Берлинский технический университет, а в декабре 1939 года стал сотрудником Отдела бортовых, контрольных и измерительных приборов (Abteilung Bord-, Steuer- und Meßgeräte, BSM) центра Пенемюнде. Именно Грёттруп разработал систему управления для ракет А-4 и считался ближайшим помощником Вернера фон Брауна. В марте 1944 года его даже арестовали вместе с ним по обвинению в саботаже за разговоры о пилотируемых космических полётах. В конце концов, все были освобождены, но до конца войны находились под пристальным надзором гестапо.

В институте «Рабе» Грёттрупа приняли настороженно. Он довольно пренебрежительно отнёсся к коллективу немецких специалистов, которых удалось собрать там, высказавшись в пользу только гироскописта Курта Магнуса и электронщика Ганса (Йоханнеса) Хоха, — остальных он просто не знал. Чтобы не разжигать страсти, было решено образовать специальное «Бюро Грёттруп» (Büro Gröttrup), первой задачей которого обозначили составление подробного отчёта о ракетных разработках Пенемюнде. Им оно занималось до середины 1946 года.

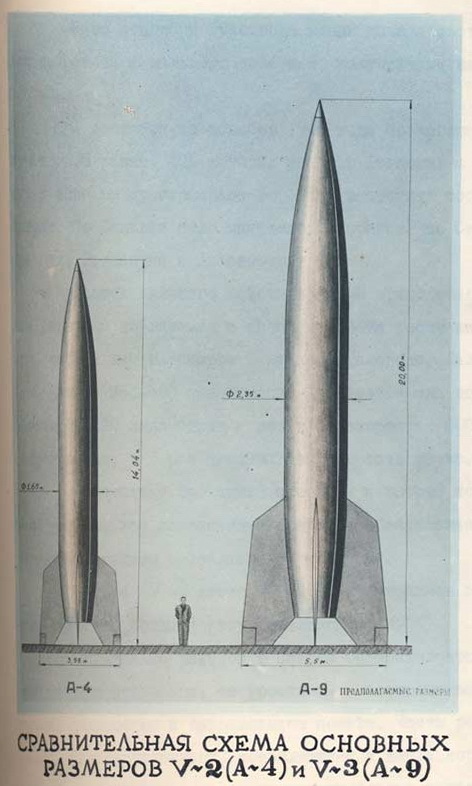

Сравнительная схема основных размеров V-2 (А-4) и V-3 (А-9). Страница из доклада Комиссии по изучению и освоению немецкой техники; 1945 год. РГАЭ projects.rusarchives.ru

Установка ракеты V-2 на стартовую площадку. Страница из доклада Комиссии по изучению и освоению немецкой техники; 1945 год. РГАЭ projects.rusarchives.ru

Схема управления ракетой V-2 в полёте. Страница из доклада Комиссии по изучению и освоению немецкой техники; 1945 год. РГАЭ projects.rusarchives.ru

Иногда семья Грёттрупов доставляла хлопоты. Черток писал в мемуарах:

«При вилле, в которую мы поселили Грёттрупов, было здание — что-то вроде конюшни. Фрау не терпелось его использовать по назначению. И вот однажды ночью там появились две вполне приличные лошади. Полковник Кутейников, человек уже в летах, оглядываясь по сторонам, сообщил, что фрау желает совершать верховые прогулки, но не с мужем, а только в сопровождении советских офицеров. Иначе ведь могут задержать на ближайшем КПП.

Полковник [Михаил Сергеевич] Рязанский, услышав об этом, позлословил: «Вот у полковника Кутейникова мать балерина, отец танцор, он наверняка усидит в седле, пусть первый и начинает».

Я тоже не утерпел:

«А что скажет ваша жена, если получит фото и письмо о том, как приятно её муженёк проводит время в верховых прогулках с немецкой амазонкой?»

Кутейников всю войну работал на заводах радиопромышленности в качестве военного приёмщика. Был он неплохим радиоинженером и дослужился до полковника инженерно-технической службы. И не по своей воле оказался прикреплённым к семейству Грёттрупов. Он не на шутку обиделся: «Моя жена еле выжила в блокадном Ленинграде. Сейчас тяжело больна, а я должен заботиться о немецких кобылах. Да идите все к чёрту!» <…>

Поручили Чижикову разработать операцию обмена лошадей на служебные автомобили для института. Но один из автомобилей на правах служебного фрау Грёттруп всё же закрепила за собой. Она носилась по окрестностям сама за рулём: в одном месте закупает для нас тонну яблок, в другом по её команде режут и продают свинью, в третьем сдают нам в аренду «представительскую» спортивную автомашину, из четвёртого по её распоряжению в офицерскую столовую доставляют молоко повышенной жирности. Она врывалась в нашу офицерскую столовую, проверяла еду и требовала, чтобы мы немедленно уволили проворовавшихся кухарок. Несмотря на протесты мужа и Кутейникова, выгоняла и заменяла стенографисток-машинисток. Впрочем, при всём при том воспитывала детей, изучала русский язык, на мотоцикле приезжала на виллу Франка, чтобы играть на рояле Листа, Бетховена и Чайковского».

Операция «ОСОАВИАХИМ»

С начала 1946 года шли разговоры о необходимости завершения исследовательской деятельности на территории Германии и перебазирования специалистов в СССР. Встал вопрос и о дальнейшей судьбе немецких инженеров, которых набралось около пяти тысяч. Решить его взялся генерал-полковник Иван Александрович Серов — заместитель министра внутренних дел и член Специального комитета по реактивной технике при Совете Министров. Во время своего визита в институт «Нордхаузен» он собрал руководителей проектов и попросил составить список местных работников, которые могут принести пользу в Союзе; при этом они будут вывезены «независимо от их желания».

Секретную операцию под названием «ОСОАВИАХИМ» будут осуществлять специально подготовленные оперуполномоченные, каждому из которых придаются военная переводчица и солдаты. Немцам объявят, что их вывозят по решению военного командования, поскольку работать в Германии далее небезопасно. При этом разрешат забрать с собой любые вещи, включая мебель. Что касается членов семей, то пусть решают сами: если жёны и дети захотят остаться, препятствовать им не будут. Аналогичные акции пройдут в Берлине и Дессау.

Советские ракетчики в Германии; 1945 год. Фото из личного фонда А.В. Палло РГАНТД. Ф.107, оп.1, д.21

Советские ракетчики в Германии; 1945 год. Фото из личного фонда А.В. Палло РГАНТД. Ф.107, оп.1, д.26

Вскоре список вывозимых был составлен, в нём числилось 175 фамилий. Начало операции назначили на 22 октября. Вечером в роскошном ресторане «Япония» был устроен банкет якобы по случаю успешного завершения сборки и стендовых испытаний первой дюжины ракет А-4. Советским военным, участвовавшим в нём, выпивать строго запрещалось — зато немцев, наоборот, всячески подзуживали к веселью. Аэродинамик Вернер Альбринг, попавший в список «избранных», рассказывал:

«Подковообразный стол был празднично накрыт. Большие вазы с фруктами, много блюд с салатами. Возле каждого прибора стояло несколько различных бокалов. Генерал [Лев Михайлович] Гайдуков председательствовал, сердечные тосты сменяли друг друга. Я знал уже по опыту прежних празднеств, что русские не пьянеют. Генерал пил чаще, чем мы, немцы, а потом заметил, что по такому поводу мы должны выпить всё, что налито в бокалы. Ловкие ординарцы разливали чистую водку. <…>

Тем временем шум за праздничным столом усиливался. Многие немецкие коллеги уже обессилели. Было довольно поздно, когда я попрощался. Мой хороший знакомый, старший лейтенант [в действительности подполковник Георгий Александрович] Тюлин, поднялся, чтобы меня подвезти, поскольку нам было по пути. У дома он дружески помог мне выйти из автомобиля и уехал только после того, как за мной захлопнулась входная дверь. <…>

После такой ночи человек нуждается в продолжительном сне. Однако вскоре я почувствовал, что кто-то довольно настойчиво пытается меня разбудить. Сквозь дурман алкоголя я слышал, как жена и невестка стараются меня растормошить. До меня даже как будто донёсся голос старшего лейтенанта Тюлина. Однако я изо всех сил сопротивлялся попыткам разбудить меня и продолжал спать. Пока не услышал отчётливые слова Тюлина: «Уже сегодня Вы должны уехать в Москву». От такого сообщения я поднялся рывком: «Когда?». Я полностью пришёл в себя. Сначала я предполагал, что речь идёт о короткой командировке в советскую столицу. Старший лейтенант Тюлин сел на край кровати. Он говорил медленно: «Пришёл приказ перевезти в Москву всех немецких специалистов».

Молчание. Я взглянул на обеих женщин. Они уже были одеты и смотрели на меня так, как будто хотели сказать: «Ну, теперь тебе самое время вставать!». Господин Тюлин пояснил: «В шесть часов в Вашу квартиру придёт лейтенант с солдатами». Он сделал паузу, чтобы дать усталому человеку время осознать сказанное: «Я пришёл, чтобы вы не очень ужаснулись эскорту. Я попросил генерала разрешить мне лично уведомить Вас обо всём за четверть часа до прихода солдат».

Скоро в дверь позвонили. Это был эскорт. Возглавлявший его лейтенант был удивлен тем, что мы уже ожидали его прихода. Потом всё понял, узнав Тюлина. <…> Переводчик показал мне написанный от руки перевод приказа. Я прочёл о том, что наш Центральный институт должен переехать в Советский Союз сроком на пять лет. Часть немецкого коллектива, в соответствии с репарационными обязательствами по Потсдамским соглашениям, привлекается к трудовой повинности. <…>

Я со своей больной от алкоголя головой довольно пассивен. Женщины организуют сбор вещей и их упаковку, привлекая к этому солдат. <…> Меня самого старший лейтенант Тюлин довозит до работы. Я беру с собой из письменного стола некоторые технические книги. Во время поездки через город я вижу, что перед квартирами многих моих коллег по работе стоят мощные, окрашенные в зелёный цвет военные грузовики. Туда солдаты грузят мебель. Я вздыхаю с облегчением. Похоже, что коллектив легко воспринял необычную новость».

Специалистов с семьями и вещами отвезли на станцию Кляйнбодунген, там ожидали подготовленные поезда. Путешествие до подмосковных Подлипок, где над ракетными проектами начал работу Научно-исследовательский институт №88 Министерства вооружения (НИИ-88 МВ), занял двадцать суток. Впрочем, в Подлипках немцы задержались всего на несколько дней: их тем же поездом отправили в Осташков — город, который находится на южном берегу озера Селигер в Тверской (тогда — Калининской) области. С учётом членов семей в СССР было перевезено почти пятьсот человек. Бо́льшая их часть разместилась на острове Городомля.

Филиал №1

Подготовка к переезду немецких ракетчиков в Советский Союз началась незадолго до осуществления операции «ОСОАВИАХИМ». Сохранился приказ министра вооружения №258 от 31 августа 1946 года, в котором руководству НИИ-88 предписывается принять на баланс «все строения острова Городомля» и «три подворья в городе Осташков». На этой базе был организован филиал №1 НИИ-88, в котором предстояло работать иностранцам.

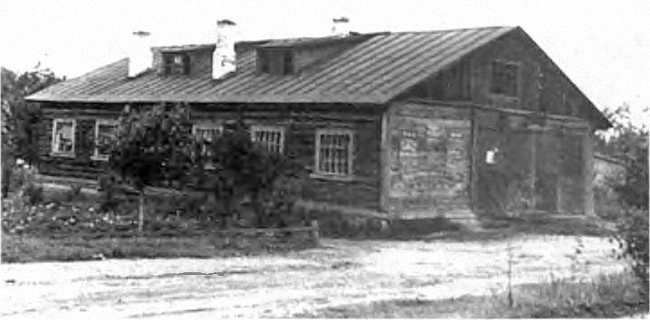

Остров Городомля расположен в 7 км от Осташкова, его длина с востока на запад составляет 3 км, а с севера на юг — 1,2 км. В 1929 году там началось строительство, а через два года был открыт Противоящурный институт. Своей удалённостью от обжитых мест остров очень подходил для экспериментальных работ в области вирусологии. Летом 1937 года туда был перемещён Биотехнический институт (БИТИ), который занимался весьма специфическими проектами: бактериологической бомбой для авиации, бактериологическим танком и даже «диверсионным чемоданом». В апреле 1938 года на Городомле учредили Санитарно-технический институт (СТИ), который должен был подготовить оружие для ведения «наступательной бактериологической войны». Впрочем, больших успехов учёные, работавшие в нём, не добились, и с началом настоящей войны институт был эвакуирован в Саратов, а затем в Киров.

Гитлеровцы не сумели захватить ни Осташков, ни Городомлю. К весне 1942 года советским войскам удалось отодвинуть линию фронта, и в Осташкове началось размещение эвакогоспиталей, прачечных, хлебопекарен и других учреждений. В июле 1942 года на Городомле был дислоцирован первый военный госпиталь, а в сентябре 1944-го последний из них вывели с острова.

В сентябре 1946 года в сохранившихся зданиях Противоящурного института организовали «Механический завод» со своей пожарно-охранной частью, который, очевидно, служил прикрытием для подготовки размещения немецких ракетчиков. Впрочем, когда они, наконец, прибыли на остров, то процесс обустройства филиала был далёк от завершения. Вернер Альбринг вспоминал:

«Первую ночь мы с одним из моих коллег провели на пирсе. Мы охраняли нашу мебель, которая ещё находилась на барже. Когда, наконец, утреннее солнце осветило нашу «Terra incognita», я увидел, что нахожусь в живописнейшем месте нашей земли. Вокруг вода, вдали другие острова, поросшие лесом. На одном из соседних островов блестят белые здания, самое большое из них, с куполом, напоминает восточную мечеть. На нашем острове мы обнаружили десять двухэтажных, в основном, деревянных домов, далеко отстоящих друг от друга. Несколько административных зданий, столовая, магазин. <…>

Мы начали заниматься обустройством нашей трёхкомнатной квартиры. Мы поженились во время войны, когда не было возможности купить мебель. Поэтому пришлось добавить к нашей скромной обстановке кровати и небольшие шкафы со склада на острове. Семьи, которые взяли с собой много мебели, могли сдать её на хранение.

Между тем, пока мы обживались на новом месте, пришла поздняя осень. <…>

Мы научились заготавливать в лесу дрова. Организованной доставки топлива в первую зиму ещё не было. Сначала мы рубили совсем тонкие деревца диаметром примерно в десять сантиметров. Но это было неэффективно. Продукт долгого труда сгорал моментально. Поэтому уже в начале зимы я, Гертруд и Лидди осмелились заготавливать большие деревья, диаметром до полуметра. Мы валили их с помощью большой пилы. <…> Дерево, сваленное за один день и расколотое за несколько вечеров на поленья, давало нам тепло на две недели. В последующие зимы дрова нам стали подвозить централизованно.

Комнатная печь была каменной. Утром мы протапливали её примерно в течение часа. Кирпичи печки впитывали тепло и в течение дня отдавали его комнате. Вскоре после того, как огонь гас, в печь закладывали охапку дров, чтобы до следующей топки они могли как следует просохнуть. Для проветривания в холодное время года использовалась оконная заслонка, шириной в ладонь, называемая по-русски «форточка».

Уже в первые дни нашего пребывания на острове для немцев был организован обед. По русскому обычаю обедали после 16 часов. Дни стали короткими, и после обеда мы шли домой в темноте. Маленькая трёхлетняя Катрин удивлялась и спрашивала: «Мама, когда же здесь послеобеденное время?»

В один из первых дней, когда мы уже расставили всю мебель, распаковали все ящики и привели нашу квартиру в жилой вид, на острове рано утром в сопровождении жены и полковника [Юрия Александровича] Победоносцева появился живший в Москве господин Грёттруп. Все руководители отделов были приглашены к нему на заседание. Господин Грёттруп сидел за длинным столом из красного дерева. Справа от него сидел полковник Победоносцев. Первым вопросом Грёттрупа к полковнику было: «Как называется этот остров?» Только теперь мы узнали его название: «Городомля». В повестке дня стояли преимущественно вопросы о бытовых потребностях жителей острова, поскольку обеспечение продуктами, дровами и электроэнергией зачастую представляло серьёзную проблему.

Полковник Победоносцев рассмеялся от всего сердца, когда узнал, что нашего термодинамика, который, как все теоретики, был не особенно расположен к решению практических проблем, мы в силу его профессиональной компетентности назначили ответственным за топливное обеспечение наших домов».

Согласно архивам, в первые месяцы пребывания на острове перед немецкими специалистами была поставлена задача продолжить работу по восстановлению технической документации. Кроме того, они должны были выполнять расчёты по аэродинамике и баллистике, участвовать в лабораторных и стендовых испытаниях, монтаже и отладке оборудования, а также сборке десяти А-4 из деталей, изготовленных в Германии.

Главным конструктором филиала был назначен Гельмут Грёттруп, но первое время он жил в Москве, поэтому его представителем на острове стал доктор Вольдемар Вольф, специализировавшийся на баллистике. Директором филиала стал Николай Алексеевич Агафонов из НИИ-88, которого в 1947 году сменил Фёдор Гурьевич Сухомлинов, ранее работавший в аппарате Министерства вооружения.

Городомлю охраняли довольно строго. Спецкомендатура набирала охрану, в основном, из жителей Осташкова и ближайших деревень. Территория филиала была обнесена колючей проволокой, а часовые не только стояли на проходной, но и совершали обходы по периметру, и патрулировали акваторию на сторожевом катере.

Из местных набирался и обслуживающий персонал: уборщики, грузчики, рабочие, конюхи, лесорубы. Из приёмных документов следует, что основная масса имела образование от одного до четырёх классов, поэтому многие из них, устроившись в филиал, не смогли сразу привыкнуть к строгостям установленного порядка. В результате были часты нарушения трудовой дисциплины: опоздания, прогулы, самовольный уход с работы. Дела провинившихся рассматривал суд Осташкова: типичный приговор — пять-шесть месяцев исправительных работ по месту трудовой деятельности с вычетом четверти от заработка в доход государства; за самовольный уход полагалось до четырёх месяцев тюремного заключения.

Немецкие ракетчики во время водной прогулки по озеру Селигер; крайний справа — Гельмут Грёттруп rvsn.ruzhany.info

При этом немцы чувствовали себя довольно вольготно. Они выезжали в Осташков за продуктами и в Москву на экскурсии. Вместе с членами семей специалистов обеспечивали продовольствием по нормам существовавшей до октября 1947 года карточной системы. На острове все здания были добротно отремонтированы, а жилищные условия, если сравнивать с «коммуналками», в которых приходилось ютиться многим советским коллегам, выглядели вполне приличными.

В зависимости от квалификации и учёных степеней немцам была установлена довольно высокая зарплата: доктора получали от 6000 до 7000 рублей, дипломированные инженеры — от 4000 до 5000 рублей, мастера производства — до 2500. При этом чёрный хлеб стоил 2 рубля, белый — 8 рублей; картофель на рынке — 2 рубля за килограмм; молоко на рынке — 5 рублей за литр, пачка папирос «Беломор» — 2,45 рубля, бутылка водки — 25 рублей.

Высокий уровень зарплат позволял немцам не думать об экономии. Поэтому, когда они по выходным дням приезжали на рынок в Осташков, цены взлетали сразу в три раза. Видя спрос, рабочие филиала, которые жили в деревнях, тайком провозили свежие продукты непосредственно на остров и продавали там, несмотря на риск попасть под уголовную статью.

Немцы, конечно, понимали, как трудно приходится советским гражданам, как мало они получают за тяжёлую работу, поэтому старались всячески помочь. Сантехникам и электрикам всегда платили за ремонт, официанткам в столовой оставляли чаевые, не скупились при закупке продуктов и черники, которую собирали жители острова. Очень часто придумывали различные подарки тем, с кем постоянно общались. Хоть и делалось всё это украдкой, симпатии обитателей Городомли друг к другу укреплялись.

Ракеты серии Г

Официально все немецкие сотрудники Филиала №1 НИИ-88 именовались в переписке «иноспециалистами» и были объединены в «коллектив 88». Сами они со временем разделились на специализированные сектора: баллистики, аэродинамики, двигательных установок, систем управления полётом, конструкторский, измерительного оборудования, химический, производственный, статический и пусковых установок.

В НИИ-88 составили годичный тематический план для немецкого коллектива, включавший консультации по выпуску комплекта документации на русском языке, составление схем исследовательских лабораторий А-4 и зенитных управляемых ракет (ЗУР), исследование вопросов, связанных с форсированием двигателя А-4, и разработку проекта двигателя с тягой 100 т. Однако важнейшим этапом этого периода, пожалуй, была подготовка предложений к программе пусков А-4 на Государственном центральном полигоне в Капустином Яре осенью 1947 года. Среди немцев были участники боевых стрельб, опытные специалисты по измерениям и баллистике, поэтому они должны были представить методику получения максимума информации о ракетах при минимальном числе пусков. С этой работой немцы справились блестяще и даже помогли быстро определить причину сильного отклонения ракеты при втором пуске 20 октября 1947 года.

Немецкие ракетчики после удачного запуска ракеты А-4 (V-2) на полигоне Капустин Яр; 1947 год. Слева направо: Карл (Виктор) Шталь, Йоханнес (Ганс) Хох, Гельмут Грёттруп, Фриц Вейбах, Ганс-Альберт Вилтер. Фото из архивов Олафа Пшибылски, экспонируется в музее Пенемюнде rvsn.ruzhany.info

В то же время назревала серьёзная проблема. В июне 1947 года в кабинете Льва Рувимовича Гонора, директора НИИ-88, состоялось совещание по вопросу дальнейшего развития филиала. Полугодичный опыт показал, что немцы, изолированные от формирования новой отрасли промышленности, не связанные с советской производственной кооперацией по двигателям, системам управления и материалам, не способны решать задачи создания перспективных ракетных комплексов. Тем не менее, Гельмут Грёттруп выступил с предложением предоставить его коллективу возможность испытать свои творческие силы, доведя до опытного образца проект баллистической ракеты дальнего действия Г-1 (G1), который он начал прорабатывать ещё в институте «Нордхаузен» при участии советских специалистов. В документации ей был присвоен индекс Р-10. Курировал проект Юрий Александрович Победоносцев, занимавший должность главного инженера НИИ-88.

Одноступенчатая ракета Г-1 была развитием А-4 и создавалась на дальность 600 км, как и Р-2, которую проектировала команда под руководством Сергея Павловича Королёва. Поскольку последний был перегружен работой по созданию отечественного аналога А-4 — ракеты Р-1, то немецкий коллектив поначалу вырвался вперёд, придумав несколько важных решений для увеличения дальности полёта.

В сентябре 1947 года Грёттруп вынес проект Г-1 на обсуждение Научно-технического совета НИИ-88. Борис Черток вспоминал:

«В своём сообщении Грёттруп сказал: «Ракета с дальностью 600 км должна быть ступенью для последующего развития ракет дальнего действия, и именно наша конструкция даёт возможность для разработки ракет с ещё большей дальностью действия». Напомнив, что на такую же дальность разрабатывается ракета советскими специалистами с максимальным использованием задела по А-4, он предложил: «В дальнейшем также целесообразно разрабатывать оба проекта параллельно, но совершенно независимо друг от друга, вплоть до изготовления опытных образцов и проведения пробных пусков».

Основными особенностями проекта Г-1 были сохранение габаритов А-4 с уменьшением сухой массы и значительным увеличением объёма для топлива, сильное упрощение бортовой части системы управления за счёт максимальной передачи функций управления наземным радиосистемам, возможно большее упрощение самой ракеты и наземных устройств, повышение точности, отделение головной части на нисходящей ветви траектории, сокращение вдвое временного цикла подготовки ракеты к пуску, применение в конструкции двух несущих баков — спиртового и кислородного. <…>

Существенной была и переработка схемы двигателя. Турбина, вращающая насосы подачи спирта и кислорода, приводилась в движение газом, отбираемым непосредственно из камеры сгорания двигателя. Высокая точность стрельбы обеспечивалась новой радиосистемой управления. Выключение двигателя производилось в одну ступень при достижении и расчётной точки траектории и скорости, которая измерялась с земли по радио. Скорость не только измерялась, но и корректировалась по радио на прямолинейном участке траектории. <…>

Самым главным отличием проекта Г-1 от А-4, Р-1 и проекта Р-2, конечно, было значение вероятной ошибки, несоизмеримое с нашими воззрениями. В проекте вместо свободных гироскопов «Горизонт» и «Вертикант» предлагалось применить простой и дешёвый двухстепенной гироскоп, теория которого была детально разработана доктором Магнусом ещё в 1941 году, а контур управления в целом был теоретически рассчитан доктором Хохом.

Гидравлические рулевые машинки заменялись пневматическими под тем предлогом, что «пневматическая энергия на борту ничего не стоит». Классические рулевые машины «Аскания» требовали тяжёлых аккумуляторов и электромоторов.

На борту резко уменьшилось количество электрических приборов, разъёмов, кабелей. За счёт всех мероприятий масса конструкции ракеты была уменьшена с 3,17 т у ракеты А-4 до 1,87 т, а масса взрывчатки при этом увеличена с 0,74 т до 0,95 т. Благодаря использованию всего свободного объёма увеличивалась масса топлива.

В новой конструктивной схеме ракеты головная часть отделялась от корпуса после окончания активного участка, уменьшилась площадь хвостовых стабилизаторов, корпус предлагалось изготавливать в основном из лёгких сплавов.

В заключение Грёттруп привёл расчёт повышения боевой эффективности ракеты: для разрушения площади 1,5×1,5 км на расстоянии 300 км требуется пустить 67 500 ракет А-4, а на расстоянии 600 км — только 385 ракет Г-1».

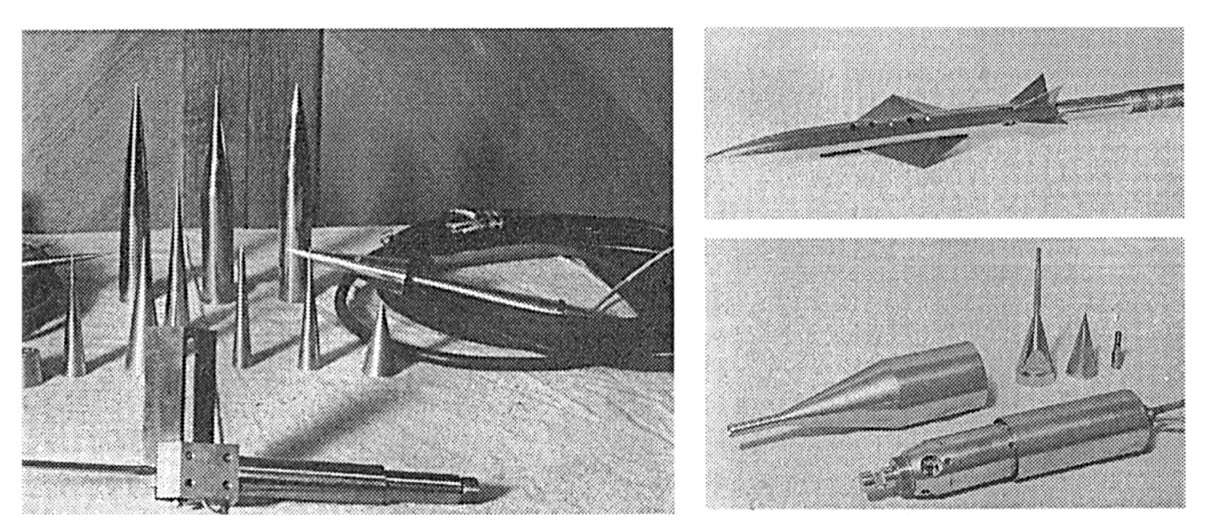

Модели ракет, подготовленные сотрудниками Филиала №1 НИИ-88 для испытаний в аэродинамической трубе rvsn.ruzhany.info

Общая оценка рецензентов, предварительно рассмотревших проект, была положительной. При этом советские ракетчики, ранее работавшие в институте «Нордхаузен», не преминули напомнить о своём участии в создании теоретических основ для обоснования возможностей Г-1. Однако прозвучала и критика: путь, предложенный Грёттрупом, подразумевал радикальный отказ от конструкции, рождённой в Пенемюнде, что требовало введения значительной экспериментальной программы по уточнению проделанных расчётов. Грёттруп согласился, но не увидел в этом большой проблемы.

Научно-технический совет решил не торопиться с окончательными выводами. В его заключении были перечислены достоинства проекта, но при этом указывалось, что многие предложения должны быть проверены с использованием опытных образцов узлов и агрегатов. Свою роль сыграли и политические мотивы: сотрудники НИИ-88 прекрасно понимали, что немцам не дадут работать с советскими ракетчиками столь же тесно, как это было в Германии. Хуже того, Королёв и другие, кто создаёт сейчас Р-1 и Р-2, будут всегда видеть в филиале конкурентов, пытающихся забрать себе дефицитные ресурсы, и оказывать противодействие, привлекая высоких покровителей из различных министерств.

Всё же Грёттруп надеялся, что Г-1 получит одобрение, и сильно разочаровался, когда ни один из пунктов решения совета по организации экспериментальных работ не был выполнен. Немцев не допустили ни к большим аэродинамическим трубам, ни к двигательным стендам, ни к полигонам. Своими силами «коллектив 88» сумел модернизировать только лабораторию по испытаниям новой системы управления. Борис Черток свидетельствует:

«Мы убедились, что, несмотря на весьма примитивное производственное оборудование, были изготовлены и проходили испытания основные новые приборы системы: суммирующий гироскоп с шаровым ротором и электрической пружиной, предложенный докторами Магнусом и Хохом, усилитель-преобразователь на магнитных усилителях вместо электронных ламп, которые стояли в «мишгерете» ракеты А-4, программный механизм и пневматическая рулевая машинка. Из наземного оборудования заканчивалось изготовление стартового пульта и пульта испытаний системы управления перед стартом».

28 декабря 1948 года вновь собрался Научно-технический совет НИИ-88 для обсуждения эскизного проекта Г-1. Во время своего выступления Грёттруп сразу заявил, что

«большинство элементов конструкции можно будет назвать годными лишь после тщательной проверки и испытаний».

В новом варианте более тщательно были проработаны наиболее оригинальные элементы конструкции. В частности, отделение боеголовки происходило без дополнительного механизма за счёт различия аэродинамических сил, а для надёжности на корпусе включались две тормозящие твердотопливные ракеты. Для основных компонентов топлива применялся общий несущий бак, разделённый на две ёмкости промежуточным днищем. Принципиально новым было предложение использовать отработанный газ после турбины для наддува спиртового бака. Благодаря мерам по оптимизации проекта расчётную дальность полёта удалось увеличить до 810 км!

Особый интерес и одновременно резкую критику вызвала прорывная методика проектирования систем управления с использованием электромеханической аналоговой моделирующей установки (Bahn-Modell), созданной доктором Хохом. Она позволяла решать уравнения движения ракеты относительно центра масс с переменными коэффициентами и получать результат с учётом характеристик приборов, подключаемых к установке. Хох заявил, что теперь появилась возможность проводить проверку аппаратуры ракет ещё до пусков. Идея выглядела революционной, и слава о достижении доктора вскоре вышла за стены НИИ-88 — в итоге Сергей Лаврентьевич Берия, работавший над системами противовоздушной обороны, добился его перевода к себе в Конструкторское бюро №1 (КБ-1).

Завершая обсуждение, Грёттруп ещё раз подчеркнул, что дальнейшее развитие проекта Г-1 невозможно без проведения экспериментов и попросил присутствующих поспособствовать скорейшей доставке на Городомлю материалов и оборудования.

Конечно, забраковать многолетнюю работу ни у кого в НИИ-88 не поднялась рука, поэтому решение по эскизному проекту было положительным. Однако все понимали, что, условно говоря, дать Грёттрупу означает отобрать у Королёва. Поэтому филиалу выделили ещё год на дополнительные изыскания.

Параллельно немцы прорабатывали проект Г-2 (G2, Р-12) — одноступенчатой ракеты с дальностью полёта до 2500 км и массой боевой части не менее 1 т. Двигательную установку для неё предлагалось собирать из трёх двигателей Г-1 — общая тяга должна была составить не менее 100 т. При этом впервые было предложено отказаться от газоструйных графитовых рулей, стоящих в потоке извергаемых горячих газов, а управление движением ракеты осуществлять изменением тяги самих двигателей, расположенных по периферии хвостовой части под углом 120°. По проекту был выпущен подробный отчёт.

Многообещающими выглядели проекты Г-1М (G1M, Р-13), представлявший собой ракету с корпусом Г-1 и форсированным двигателем, баллистической Г-4 (G4, Р-14) и крылатой Г-5 (G5, Р-15) ракет, рассчитанных на дальность полёта до 3000 км с боеголовкой весом 3 т. Однако все они не вышли за рамки теоретических выкладок.

В апреле 1949 года Городомлю посетил министр вооружений Дмитрий Фёдорович Устинов. Осмотрев лаборатории и стенды, он поставил перед филиалом задачу — как можно скорее представить свои предложения по Г-4 (Р-14). Позднее выяснилось, что в то же самое время Сергей Королёв работал над аналогичным проектом под обозначением Р-3, однако немцы об этом ничего не знали и решили, что это их «последний шанс».

Подчинённые Грёттрупа рассмотрели десять конфигураций и остановились на одноступенчатой ракете в форме изящного конуса, полностью отказавшись от «консервативной» А-4. При этом предусматривалось использование всех оригинальных решений, предложенных для Г-2. Кроме того, изучался двухступенчатый вариант, позволяющий, как полагали сотрудники филиала, вывести на орбиту небольшой искусственный спутник Земли.

В начале июля немцы представили первые результаты своих исследований и черновые чертежи технической комиссии НИИ-88. Грёттруп с оптимизмом полагал, что вскоре будет приглашён в Подлипки для дальнейших консультаций.

В октябре Устинов ещё раз посетил Городомлю в сопровождении Победоносцева и Королёва. Изучив проект Г-4, они, вероятно, пришли к выводу о нецелесообразности распыления работ над ракетами дальнего действия.

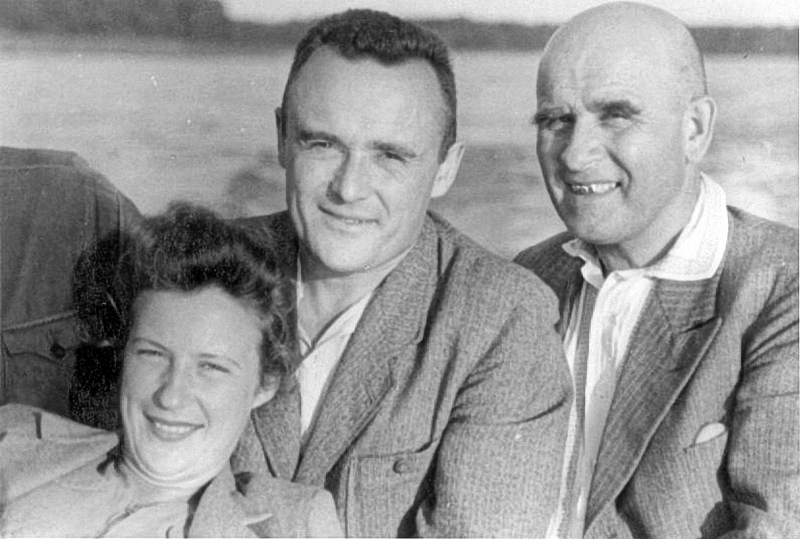

Н.И. Королёва, С.П. Королёв, Ф.Г. Сухомлинов во время прогулки на катере по озеру Селигер. Фото из фонда Музея космонавтики в Москве (ММК КП 3530/2) rvsn.ruzhany.info

Летом 1950 года порядок работ в филиале был изменён. Министерство вооружения приняло решение о прекращении проектирования ракет с привлечением немцев. Для загрузки коллектива был сформулирован перечень второстепенных и разрозненных по тематике задач, которые по тем или иным соображениям нецелесообразно было выполнять в самом НИИ-88. Среди них — совершенствование приборов системы управления, измерительной техники и моделирующей установки доктора Хоха.

В октябре все работы, носившие секретный характер, были в филиале прекращены, и дальнейшее пребывание немецких специалистов на острове теряло смысл. Грёттрупу предложили заняться ракетными топливами с использованием азотной кислоты в качестве окислителя, но он отказался, сославшись на её «опасность для здоровья». Материалы к многочисленным проектам были переданы в Подлипки.

В 1951 году персонал филиала насчитывал 166 немцев и 450 советских работников. В течение двух следующих лет «иноспециалисты» в три этапа выехали в Германию; двадцать четыре из них остались в СССР, заключив контракты. Филиал №1 НИИ-88 был позднее преобразован в завод «Звезда» (п/я А-1645), специализировавшийся на производстве высокоточных гироскопических приборов для ракет и космических кораблей.

В современных источниках можно встретить утверждения, что советский ракетно-космический прорыв состоялся во многом благодаря инициативам, которые выдвигали немецкие специалисты, проживавшие на Городомле. Сторонники этой версии истории указывают на некоторое сходство вариантов ракет Грёттрупа с ракетами Королёва. Однако внимательное изучение сохранившихся документов и свидетельств показывает: в данном случае желаемое выдаётся за действительное. Проекты ракет, разработанные в филиале, не получили практического воплощения, и нет ясности, насколько легко или тяжело они прошли бы путь до серийных изделий. Оригинальные идеи, придуманные с целью увеличения дальности полёта, появились при коллективном участии советских специалистов, поэтому вопрос национального приоритета отпадает сам собой. Что же касается вклада Пенемюнде в становление ракетостроения в США и СССР, то его сегодня никто не возьмётся оспаривать, но как раз проекты Гельмута Грёттрупа имеют к нему самое отдалённое отношение.

Источники и литература

- Альбринг В. Городомля. Немецкие исследователи ракет в России / пер. с нем. И. Суслиной. — СПб.: Изд-во «Европейский дом», 2005

- Бахмов Г. Обернёмся немного назад (из истории предприятия) // Вестник Звезды. 2013. №5(17)

- Губанова Т. Остров Городомля: https://urokiistorii.ru/article/391

- Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945-1959 гг.): сб. док. / сост. В. Ивкин, Г. Сухина. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010

- Каблуков Г. На пути к юбилею // Вестник Звезды. 2016. №2(34)

- Королёв А. Хронология Городомли: https://rvsn.ruzhany.info/0_2018/gorodomlja_01_00.html

- Ратнер В. Воспоминания: http://www.iki.rssi.ru/books/2004ratner.pdf

- Чертопруд С. Научно-техническая разведка от Ленина до Горбачёва. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002

- Черток Б. Ракеты и люди. 2-е изд. — М.: Машиностроение, 1999

- Uhl M. Stalins V-2. Der Technologietransfer der deutschen Fernlenkwaffentechnik in die UdSSR und der Aufbau der sowjetischen Raketenindustrie 1945 bis 1959. Bonn. Bernard & Graefe Verlag, 2001

источник: https://warspot.ru/18155-sekretnyy-filial-na-gorodomle