Фау-1 и ее модификации

Германская крылатая ракета Фау-1 (более корректно — Fi-103), казалось бы, известна достаточно хорошо. Однако, я с интересом/удивлением заметил, что большинство русскоязычных источников, говоря об этой ракете, из всех ее вариантов упоминают разве что пилотируемую версию Fi-103R «Рейхенберг». Лишь немногие упоминают существование дальнобойного варианта Fi-103F. В результате, у читателя складывается впечатление, что Фау-1 производилась в одной-единственной версии.

Что неверно:

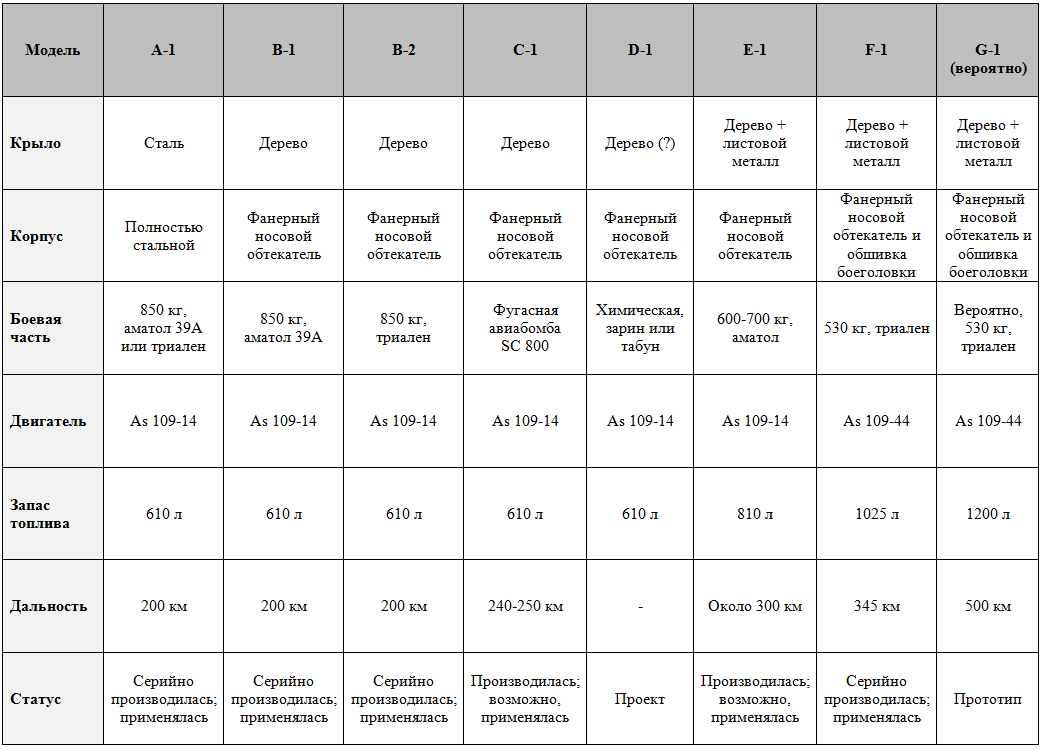

Модификаций Фау-1 только в одной Германии (без учета американских, советских, японских, французских, шведских и аргентинских «нелицензионных копий») существовало минимум восемь. Некоторые из них различались лишь в деталях; другие же имели существенные конструктивные отличия и значительные расхождения по ТТХ. Не все производились серийно, а некоторые так и не сошли с конструкторских досок (и не только потому, что не успели до конца войны):

Содержание:

Fi-103A-1

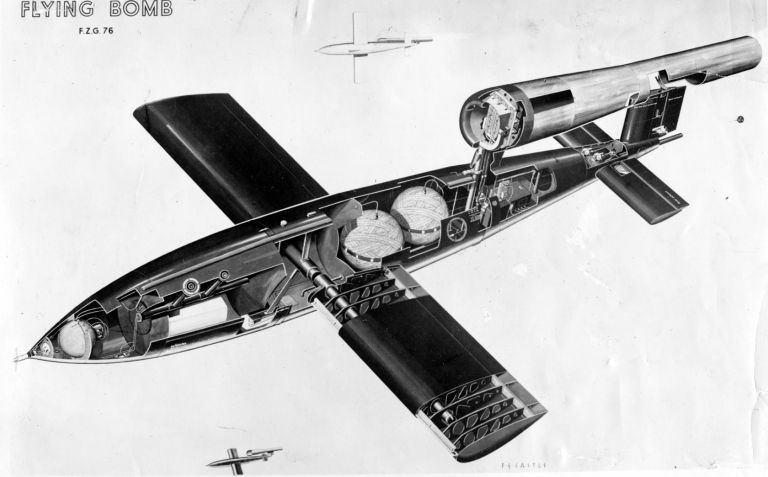

Базовая модель ракеты. По сути, именно та, что обычно и считается знаменитой Фау-1, впервые запущенной летом 1944 года. Все ракеты, выпущенные по Лондону до потери немцами пусковых позиций во Франции, относились к модели A-1.

Fi-103A-1 приводилась в движение пульсирующим двигателем “Аргус” As 109-14 и несла на борту 610 литров (133 галлона) авиатоплива E-1; этого хватало, чтобы пролететь от 200 до 210 км. Скорость составляла 670 км/ч на высоте в 1375 метров (4500 футов).

Боевая часть базовой Fi-103A-1 весила 850 килограмм и снаряжалась амматолом 39А. По распоряжению OKW, в попытке увеличить разрушительный эффект от ракеты двести пятьдесят единиц были снаряжены триаленом 105 – смесью взрывчатых веществ, усиленных алюминиевой пудрой. Поскольку версия с триаленом ничем больше не отличалась от базовой, она не считалась отдельной модификацией (однако, изредка встречается обозначение Fi-103A-2, возможно, относящееся именно к ней). В 1945 году, в связи с дефицитом качественной взрывчатки, некоторые боевые части снаряжались дешевыми инженерными взрывчатыми веществами на основе динамита.

Fi-103B-1

Еще до начала массового производства Фау-1, Министерство вооружений и боеприпасов пришло к выводу, что даже это “дешевое оружие” обходится Рейху слишком уж дорого. Острая нехватка ценных в условиях военного времени материалов (в том числе и стали), вызванная огромными потерями на фронтах и непрерывными бомбардировками, вынуждала экономить на всем.

В попытке уменьшить стоимость ракеты, была разработана упрощенная и удешевленная версия Фау-1. На ней стальное крыло заменили деревянным несколько большего размаха, а носовой обтекатель выполнили из фанеры. Вес ракеты уменьшился примерно на 38 килограмм, что повлекло за собой небольшую прибавку к дальности. Все ракеты версии B-1 снаряжались амматолом.

Первые Fi-103B-1 были запущены в феврале 1945 года по Антверпену. Большая часть ракет, собранных зимой 1944-1945 года, относилась, по-видимому, к этой серии.

Fi-103B-2

Эта модификация ракеты отличалась от предшествующей B-1 только тем, что ее боевая часть снаряжалась триаленом. Взрыватель ракеты был также улучшен, с целью снизить процент неразорвавшихся после падения Фау-1. В ряде источников упоминается, что ракеты этой модификации несли особую маркировку в виде красного “Х” на корпусе секции боеголовки. Нет точных данных, какой процент от ракет B-серии составляли B-1, а какой B-2.

Fi-103С-1

В попытке еще более уменьшить стоимость ракеты, была разработана версия С-1. Она сохраняла основные черты B-1 – деревянное крыло, фанерный головной обтекатель, 610-литровый топливный бак – но ее боевая часть была заменена стандартной авиационной фугасной авиабомбой SC 800 (возможно, ошибка — мне не удалось найти упоминаний о 800-килограммовых фугасных бомбах на вооружении Люфтваффе). За счет использования более легкой боевой части, дальность полета ракеты несколько увеличилась.

Ракеты этой серии, возможно, применялись по Антверпену и Брюсселю вместе с ракетами A и B-серии. Точное количество ракет С-1 неизвестно.

Fi-103D-1

Эта версия ракеты была разработана на случай начала химической войны. Боевая часть должна была нести заряд ОХВ вроде зарина или табуна, и, возможно, представлять собой выливной прибор, распыляющий содержимое по мере полета ракеты. В остальном, D-1 соответствовала модели B-1, за исключением несколько меньшего веса химической боевой части.

Модификация D-1 не производилась серийно. Германское командование предпочитало не производить массово средства доставки химического оружия: поскольку после инцидента 8 сентября 1939 года (когда польские солдаты случайно применили химические боеприпасы, перепутав их с обычными), боялось непреднамеренно спровоцировать союзников на катастрофический ответный химический удар. В результате, проекты носителей химического оружия держались в секрете, а запасы химического оружия эвакуировались в тыл — из опасений, что какой-нибудь отчаявшийся генерал может самовольно спровоцировать химический Армагеддон.

Fi-103E-1

Первая “дальнобойная” версия Фау-1. В августе 1944, наступающие американские войска захватили немецкие пусковые позиции в Па-де-Кале. Дальности стандартных ракет Фау-1 не хватало для применения их с более удаленных позиций.

Пытаясь решить эту проблему, немецкие инженеры создали новую версию ракеты. Вес боевой части уменьшили, а стальную обшивку отделения боевой части заменили на фанерную. Высвободившийся вес использовали для увеличения объема топливного бака до 810 литров (т.е. почти на треть по сравнению с версией A-1).

Ракета E-1 предназначалась для применения по Лондону с позиций в Голландии, однако мне не удалось установить, производилась ли эта версия серийно и применялась ли в боевых действиях. Возможно, работы над Е-1 не вышли за стадию прототипов, поскольку 30% увеличение запаса топлива едва ли могло обеспечить эффективный обстрел Лондона с более удаленных позиций.

Fi-103F-1

Итоговая “дальнобойная” версия Фау-1 и последняя, запущенная в серийное производство.

Для начала, вес боевой части уменьшили до 530 килограммов. Чтобы компенсировать нехватку мощности, было решено снаряжать все ракеты серии F-1 триаленом (однако, дефицит взрывчатки в последние месяцы войны привел к тому, что боевые части Фау-1 позднего выпуска снаряжались чем попало – от амматола, и до инженерного динамита). Ракета имела деревянное крыло, но его наружную обшивку для прочности и лучшей сохранности покрыли тонкими листами металла. Головной обтекатель и отделение боевой части были изготовлены из фанеры.

Сэкономленный вес целиком использовали на увеличение запаса топлива. Увеличенный топливный бак вмещал 1025 литров топлива – почти вдвое больше, чем у исходной A-1. Наконец, пульсирующий двигатель “Аргус” модели As 109-14 заменили новой, более мощной модификацией As 109-44.

Все эти меры позволили увеличить дальность ракеты до 345 километров при использовании стандартного авиатоплива E-1. При замене топлива на более эффективное E-2, дальность ракеты возрастала до 370 километров.

Ракеты модификации F-1 применялись в ходе последнего “роботблица” в феврале-марте 1945 года, когда несколько сотен дальнобойных снарядов было запущено по Лондону с позиций в Голландии. Первоначальные планы предусматривали накопление нескольких тысяч снарядов и начало бомбардировок параллельно с контрнаступлением в Арденнах, однако нехватка топлива и материалов, непрерывные бомбардировки союзной авиацией и общий коллапс германской промышленности затянули начало операции. В результате, последний “роботблиц” начался уже после того, как Арденнское контрнаступление завершилось катастрофическим провалом, и не возымел никакого эффекта — только 13 из 275 запущенных ракет достигли Лондона. В апреле, наступавшие американские войска заняли территорию Голландии, и ракетные атаки окончательно прекратились.

(предположительно) Fi-103G

В начале 1945 года, в Пенемюнде еще продолжались работы над усовершенствованными моделями Фау-1. Наиболее близкая к реализации модель была известна как “500-километровая версия”, и, вероятно, должна была получить буквенное обозначение Fi-103G.

На этой модели ракеты, объем топливного бака предполагалось довести до 1200 литров. Использование топлива E-2 и двигателя As 109-44 позволило бы обеспечить дальность полета порядка 450–470 километров. Это дало бы возможность обстреливать Лондон непосредственно с территории Германии. Поскольку запаса сжатого воздуха (приводившего в действие рули и автопилот ракеты) в стандартном сферическом баке не хватало на столь долгий полет, а для установки более крупного бака не хватало места, новая модель должна была получить примитивный компрессор, питаемый от двигателя.

“500-километровая версия” не была готова к концу войны и не поступила в серийное производство. Незавершенный прототип был захвачен союзными войсками на фабрике “Миттельверк”.

Турбореактивная Fi-103, FGZ 76B

В конце войны инженеры Пенемюнде предложили радикально улучшить характеристики Fi-103 посредством замены пульсирующего воздушно-реактивного двигателя “Аргус” на небольшой турбореактивный двигатель. Ценой незначительного прироста стоимости, представлялось возможным решить две ключевые проблемы ракеты: неэкономное расходование топлива и большое лобовое сопротивление.

Был подготовлен эскиз турбореактивной версии Фау-1, оснащенной компактным турбореактивным двигателем Порше 109-005. Развивая тягу в 4,9 килоньютона (приблизительно на ¾ больше стандартного “Аргуса”), двигатель обеспечил бы теоретическую скорость около 900 километров в час при дальности полета до 700 километров. Альтернативный заказ на компактный турбореактивный двигатель получила BMW.

Подобный прирост характеристик, во-первых резко затруднил бы перехват самолетов-снарядов (на скорости около 800-900 км/ч они были бы практически неуязвимы для поршневых истребителей), и во-вторых – позволил бы бомбардировать Лондон со столь отдаленных позиций, как Гамбург. Согласно ряду данных, для улучшения точности предполагалось оснастить трбореактивную версию системой радиокомандного управления, отслеживая ее полет по сигналам транспондера. Однако, хотя двигатель 109-005 и был изготовлен и испытан, работы над FGZ 76B не вышли за рамки эскизного проектирования.