Юрий Пашолок. Самый первый ИС-7. Проект тяжелого танка Объект 257. СССР

Обновил графику в статье.

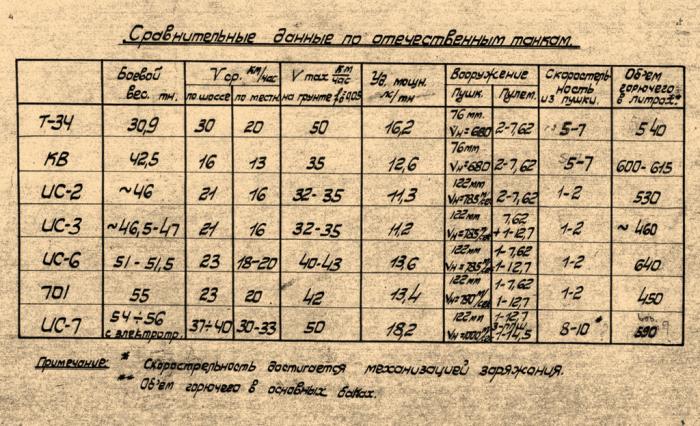

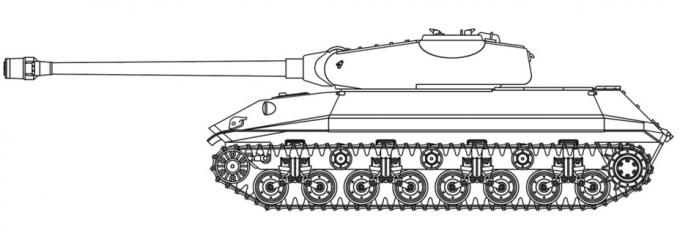

Тяжёлый танк ИС-7 достаточно хорошо известен любителям бронетанковой техники. Сочетавший в себе внушительное бронирование, мощную пушку и двигатель, разгонявший почти 70-тонную машину до 60 км/ч, этот танк оказался наиболее совершенным в своём классе. Между тем, под индексом «ИС-7» в разное время существовало, ни много ни мало, семь машин, причём сразу три из них носили наименование «Объект 260». Начало истории разработки этой машины во многом покрыто мраком, чему способствовали условия секретности, созданные в КБ завода №100. Благодаря обнаруженным в последние годы архивным материалам появилась возможность понять, как именно развивалась конструкция ИС-7 (тогда ещё — Объекта 257) в начальный период проектирования.

Содержание:

Конкуренция между соседями

Появление на фронте летом 1943 года новых немецких боевых машин, прежде всего истребителя танков Ferdinand, внесло серьёзные коррективы в работу создателей советских тяжёлых танков. В ноябре 1943 Главное бронетанковое управление Красной армии (ГБТУ КА) сформировало тактико-технические требования, которые определили боевую массу перспективного тяжёлого танка в 55 тонн. Впрочем, советские танкостроители не пошли по пути банального увеличения толщины бронирования, как часто делали их зарубежные коллеги. Одновременно начались работы по определению наиболее рациональной формы для корпуса и башни, что позволило бы значительно повысить снарядостойскость при минимальном увеличении толщины брони.

Начало работ над перспективным тяжёлым танком примерно совпало по времени с началом прямой конкуренции между конструкторским бюро СКБ-2 Кировского завода (ЧКЗ) под руководством Н. Л. Духова и коллективом опытного завода №100 под руководством Ж. Я. Котина. В чём-то эта борьба напоминала то, что происходило в 1938–40 годах между Кировским заводом (г. Ленинград) и опытным заводом №185.

Теперь жёсткая конкуренция развернулась даже не в пределах одного города, а на территории одного предприятия. Выделенный в марте 1942 года из ЧКЗ завод №100 занимался опытными разработками и перенял от Кировского завода 200-е индексы для своих изделий (233, 237 и т.д). СКБ-2 ЧКЗ стало использовать 700-е индексы, например, первый танк, который стало разрабатывать это КБ, имел индекс 701 (Объект 701). Именно этот танк и должен был стать перспективной заменой ИС-2 (объекта 240).

Между тем коллектив завода №100, вместо того чтобы работать над модернизацией ИС-2, весной 1944 года начал разработку своего перспективного танка, позже получившего индекс ИС-6. Эта машина разрабатывалась в плотном взаимодействии с НИИ-48, который как раз и продвигал концепцию использования брони с рациональными углами наклона бронелистов. Чтобы информация по ИС-6 не «всплыла» раньше времени, работы шли в режиме строгой секретности. На заводе для них выделили специальную комнату, куда пускали только отдельных сотрудников КБ (Шашмурина, Нейдмана, Турчанинова, Мицкевича и других) и самого Котина. При этом туда не пускали, например, старшего военпреда завода №100 Вовка, который в апреле 1944 года поднял шум по этому поводу.

Проект ИС-6 (Объект 252) с переработанным корпусом и башней, датирован концом ноября 1944 года. Именно он лёг в основу будущего Объекта 257

Технический проект ИС-6, представленный в начале июня 1944 года, оказался крайне неоднозначным. Попытка сделать танк в весовой нише ИС-2 не удалась. Реально ИС-6 получался массой больше 50 тонн. При этом толщина его брони больше соответствовала не Объекту 701, а ИС-2. Постройку машины в двух вариантах (Объект 252 с механической и Объект 253 с электромеханической трансмиссиями) Котину всё же удалось продавить, но итоги испытаний оказались противоречивыми. У танков имелись проблемы с ходовой частью, скорость их передвижения была даже чуть ниже, чем у более тяжёлого конкурента. Крайне ненадёжной показала себя электромеханическая трансмиссия. И, что самое главное, преимуществ перед танком разработки СКБ-2 ЧКЗ эта машина не имела. Тем не менее, Котин смог добиться отправки ИС-6 в Москву для демонстрации, в которой также участвовал Объект 701. На судьбу ИС-6, впрочем, это уже особо повлиять не могло.

Между тем, в конце ноября 1944 года ИС-6 подвергся серьёзной переделке. Во многом это связано с дальнейшими изысканиями НИИ-48. Танк получил переработанный корпус с «щучьим носом» и переделанную башню. Поскольку перспектив у ИС-6 в конце 1944 года уже не было, проект модернизации Объекта 252 на этом остановился, строить в металле его не стали. Тем не менее, работы по нему не канули в Лету: уже зимой 1945 года начались работы над совсем другой машиной на его основе.

Бронирование предельных параметров

Первые подвижки по созданию танка нового поколения, который должен был в перспективе заменить Объект 701, имели место в начале февраля 1945 года. 6 февраля был издан приказ №66 по Народному комиссариату танковой промышленности (НКТП). Согласно ему, СКБ-2 ЧКЗ должно было разработать концепцию нового танка, опираясь на требования, аналогичные предъявляемым к Объекту 701. Но конструкторскому бюро в тот момент было совсем не до концепций. Шла доработка Объекта 701, машина неоднократно меняла конфигурацию корпуса и башни, и света в конце тоннеля всё ещё не было видно. Кроме того, как раз в феврале 1945 года происходила доводка модернизированного ИС-2, получившего заводской индекс Кировец-1, а также чертёжный индекс 703 (Объект 703). Месяц спустя, 29 марта 1945 года, 703-й приняли на вооружение как ИС-3, что ещё сильнее отдалило перспективу запуска Объекта 701 в серию.

Совсем иное положение дел сложилось у КБ опытного завода №100. По состоянию на начало 1945 года работы по ИС-6 оказались свёрнуты, и завод в основном занимался испытаниями новых агрегатов. Положение усугублялось тем, что завод №100 старался отмежеваться от ЧКЗ по всем видам деятельности, поскольку последний задерживал поставки. Дошло до того, что ЧКЗ, находящийся всего в сотне метров от завода №100, не поставлял конкурентам даже серийных агрегатов, и это несмотря на приказы наркома танковой промышленности В. А. Малышева! Не последнюю роль в этих напряжённых отношениях сыграла история с ИС-6, который столь упрямо проталкивался Котиным и который при этом всё равно проиграл Объекту 701.

Вероятнее всего, работы по новому танку начались тогда же, когда появился приказ №66 – в феврале 1945 года. Точной информации по этому поводу нет, поскольку Котин снова прибегнул к тактике строгой секретности. Новый акт производственной драмы «Военпред Вовк и тайная комната» приключился 28 марта 1945 года, когда старший военпред завода №100 отправил в ГБТУ КА письмо с жалобой на происходящее:

«Вступив в обязанности старшего военпреда ТУ ГБТУ КА на заводе №100 в апреле 1944 года, я Вам докладывал, что моя работа на заводе затруднена тем обстоятельством, что руководство завода все время скрывает от меня все те опытные работы, которые вновь прорабатываются на заводе. На первых порах моей работы эта скрытность была выражена в форме организации особой комнаты, куда вход был разрешен т. Котиным по особому списку, куда я включен не был (в то время от меня скрывалось проектирование танка ИС-6).

За последнее время эта форма особых комнат приняла более широкий размах (особенно с момента назначения т. Котина директором завода), все новые темы исключительно прорабатываются в изолированных комнатах, куда вход разрешен только сотрудникам этих комнат. Сейчас каждая группа ОКБ выделила из своего состава отдельную группу людей, которая занимается проектированием: нового тяжелого танка мощного бронирования и артсамохода ИСУ-122 со спаренными двумя пушками Д-25с.

В связи со сложившимися такого рода обстоятельствами, я пытался выяснить причину принятых мер, неоднократно разговаривал с т. Котиным и из этих разговоров понял, что основной причиной является боязнь разглашения проводимых работ на заводе №100 от Кировского завода, и что источником всего этого является военный представитель, как лицо, подчиненное Уполномоченному ГБТУ КА, по усмотрению которого полученная информация может передаваться конструкторам Кировского завода».

Попытки Вовка внести порядок в опытных работах и прекратить битву двух КБ существенного результата не дали. Впрочем, как уже говорилось выше, СКБ-2 ЧКЗ на тот момент было не до работ над перспективным танком, так что у завода №100 появился шанс. 7 апреля 1945 года были подписаны тактико-технические требования на разработку 122-мм пушки с начальной скоростью 1000 м/с, предназначенной для установки в башню тяжёлого танка. Пушка, спаренная с пулемётом ДШК, должна была иметь скорострельность 4 выстрела в минуту и раздельное заряжание.

По большому счёту, эти ТТТ лишь возобновляли работу по 122-мм пушке БЛ-13, разработка которой была инициирована ещё в декабре 1943 года. Пушка проектировалась ОКБ-172 на базе орудия Д-25Т с использованием ствола 122-мм самоходной пушки ОБМ-50 (БЛ-9). Технический проект БЛ-13 ОКБ-172 и завод №100 начали разрабатывать в феврале 1944 года, первые наработки по теме появились в июле. По ряду причин вместо БЛ-13 на ИС-6 установили пушку Д-30, которая оказалась ненамного лучше, чем Д-25Т. И вот теперь у БЛ-13 появился второй шанс.

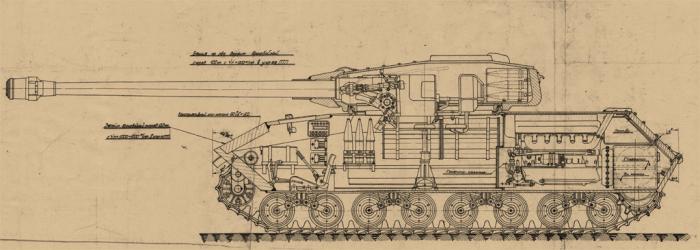

Наработки по новому танку, получившему шифр 257 (Объект 257) и индекс ИС-7, стали приобретать законченную форму к 20-м числам мая 1945 года. За основу для него коллектив инженеров под руководством ведущего конструктора П. П. Исакова взял проект модернизации ИС-6, который, впрочем, подвергся очень серьёзной переработке. От ИС-6 остались сильно изменённые корпус и башня, а также форма командирской башенки, люк механика-водителя и переработанный механизм поворота башни. С объекта 253 была позаимствована, несмотря на фиаско (на первом же выезде танка произошёл пожар), электромеханическая трансмиссия.

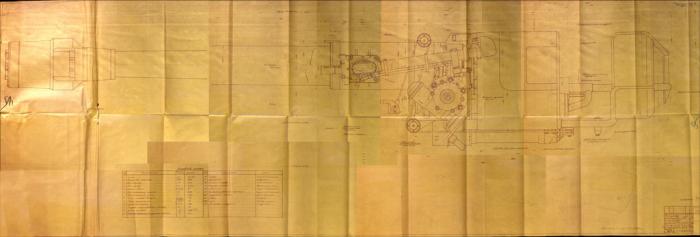

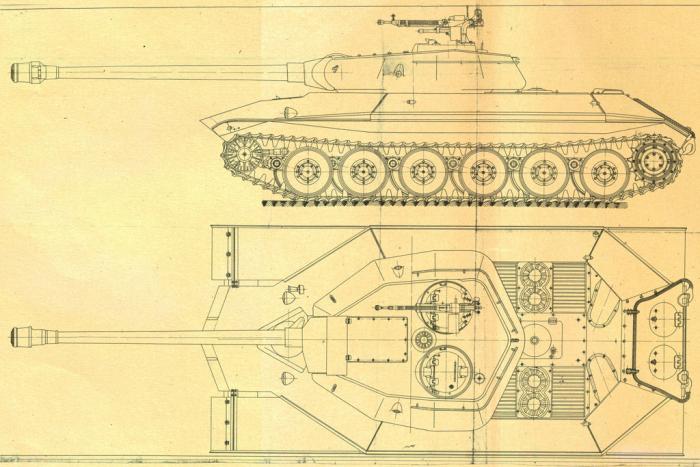

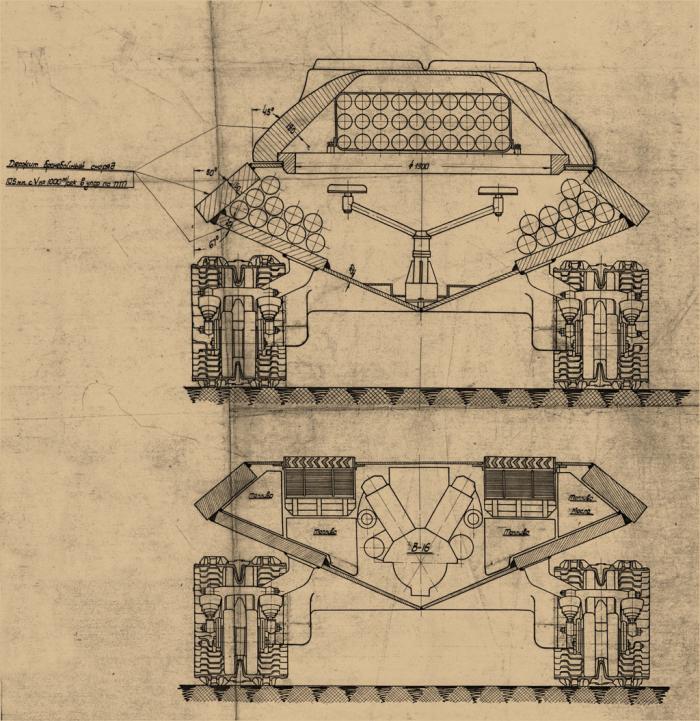

Поперечный разрез танка. В то время далеко не каждый танк имел такую защиту в лобовой части, какую дали Объекту 257 с бортов

Едва ли не главной задачей при разработке Объекта 257 коллектив завода №100 наметил значительное усиление бронирования. Ввиду того, что тактико-технические требования по массе оставались в пределах Объекта 701 (55 тонн), инженерам пришлось пойти на нестандартные решения. Основной движущей силой проекта были конструкторы Г. Н. Москвин и В. И. Таротько, те самые, которые придумали «щучий нос» и многие другие технические решения, оказавшие впоследствии влияние не только на советское, но на мировое танкостроение.

Толщина лобового листа корпуса выросла до 150 мм, при этом форма лба несколько изменилась. Исчезла маленькая ступенька в районе люка механика-водителя, которая была уязвимым местом. Ликвидировать её удалось за счёт небольшого изменения угла наклона листа, но поскольку толщина брони выросла, характеристики стойкости брони только улучшились. Корпус танка стал короче, что позволило скомпенсировать по весу утолщение брони. Масса корпуса, по сравнению с ИС-6, выросла с 21 всего до 23 тонн, а бронирование при этом стало значительно более мощным. Согласно расчётам, лоб корпуса нового танка не пробивался 122-мм пушкой БЛ-13 в упор.

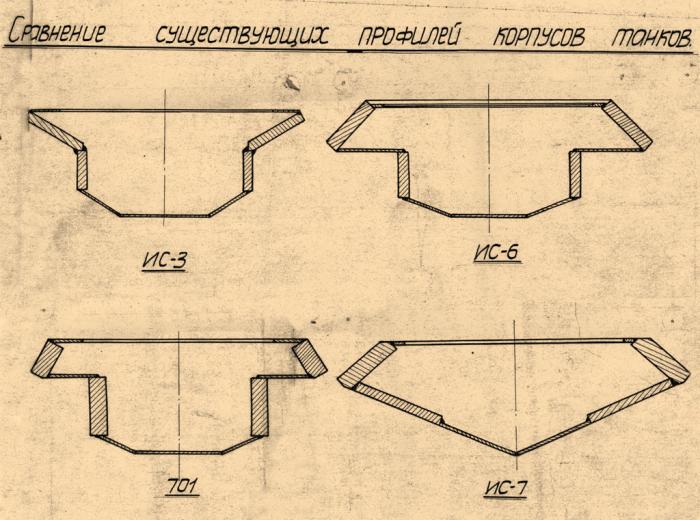

Сравнение конструкций корпусов тяжёлых танков. Даже Объект 701 и Объект 703 выглядели на фоне 257-го вчерашним днём

Ещё большим изменениям оказалась подвергнута нижняя часть корпуса. Использование ходовой части с элементами, находящимися внутри корпуса, вынуждало инженеров делать как минимум часть бортовых листов прямыми. Это сильно усложняло форму бортов в районе ходовой части и снижало снарядостойкость. На Объекте 257 было принято решение ходовую часть из корпуса убрать, а за счёт этого нижние бортовые листы установить под рациональными углами. Это позволило сделать невозможным пробитие бортов нового танка немецкой 105-мм зенитной пушкой Flak 39 даже при стрельбе в упор, а заодно увеличило стойкость днища танка при подрыве на противотанковых минах. Правда, при этом усложнилась компоновка боевого отделения и моторно-трансмиссионного отделений.

Ещё бóльшей проблемой стало то, что использовавшаяся на тот момент в советских тяжёлых танках торсионная подвеска в танк с такой формой корпуса не вставлялась никак. Решением проблемы стало использование тележечной подвески на буферных пружинах в качестве упругих элементов. Это решение было подсмотрено на американском среднем танке M4A2. Правда, советская конструкция от оригинала отличалась довольно сильно.

В качестве вооружения на Объекте 257 использовалась 122-мм пушка БЛ-13-1. От исходного варианта орудие отличалось тем, что в его конструкцию был введён механический досылатель. Согласно расчётам, применение досылателя должно было увеличить скорострельность до 8–10 выстрелов в минуту. В июне 1945 года досылатель для БЛ-13-1 прошёл испытания, на которых показал безотказную работу. В реальности орудие с ним достигло темпа стрельбы в 7–8 выстрелов в минуту.

Башня, в которую ставилась эта пушка, вела свою родословную от ИС-6, но при этом и её конструкция подверглась серьёзным изменениям. Бронирование было усилено до уровня корпуса Объекта 257. Кроме того, несколько изменилась её форма. Как и в ИС-6, снаряды находились в кормовой нише, но теперь их разместили так, что укладка из 30 снарядов располагались максимально удобно для заряжающего.

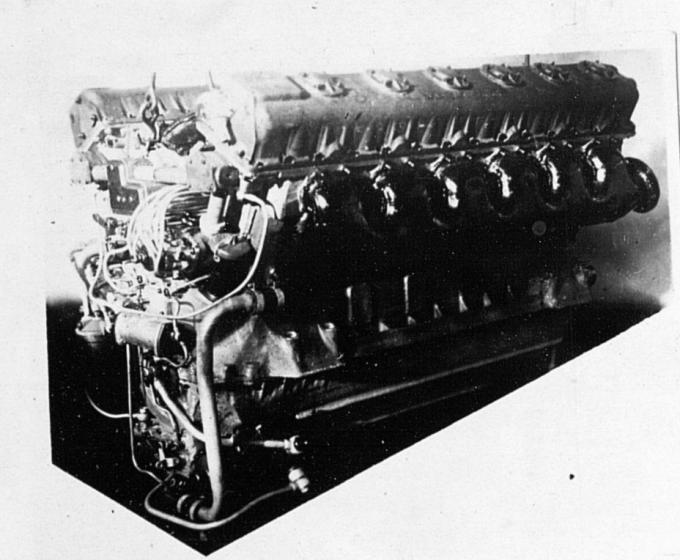

Согласно расчётам, танк с боевой массой около 55 тонн должен был развивать максимальную скорость 50 км/ч. Приводить его в движение должен был двигатель В-16, разработанный заводом №77. Это была попытка модернизации двигателя В-2, причём работы по нему шли как минимум с 1944 года. Подобно Объекту 253, двигатель был сблокирован с электромеханической трансмиссией. К слову, мощность мотора в проекте указана не была, судя по всему, от него ожидали примерно тех же характеристик, что и от В-12, устанавливавшегося в ИС-6 и Объект 701.

Мышиная корректива

Окончательно материалы по Объекту 257 были подготовлены 6 июня 1945 года. Общая концепция новой машины была наркомом танковой промышленности Малышевым одобрена, но примерно в то же время начали меняться требования к перспективным тяжёлым танкам.

Для начала, очень узким местом для нового танка оказалась его силовая установка. Испытания В-16Ф, проходившие в течение марта-мая 1945 года, показали низкую надёжность двигателя. До уровня В-12 мотор даже не стали форсировать, а при форсировании до 600 лошадиных сил отмечалась масса дефектов. При мощности 520 лошадиных сил дефекты также имели место, да и для нового тяжёлого танка в таком виде он уже не годился. Дело в том, что в таком случае по мощности он даже чуть уступал серийному мотору В-2ИС. Работы по В-16 продолжились, окончательно из программы ИС-7 он исчез только к началу 1946 года, хотя к этому времени его конфигурация несколько изменилась.

Куда более существенным моментом стало то, что 4 июня 1945 года в ГБТУ КА пришла информация о найденном неподалёку от Цоссена опытном образце немецкого сверхтяжёлого танка Pz.Kpfw. Maus. Ещё одна такая машина обнаружилась на полигоне Куммерсдорф. Также в Австрии был захвачен вполне исправный образец немецкого истребителя танков Jagdtiger. Стало ясно, что предполагавшаяся защита Объекта 257 от 122-мм пушки БЛ-13 с лобовой части уже недостаточна. Теперь в качестве орудия, от которого должна была защищать броня перспективных тяжёлых танков, выступали 12,8 cm Pak 44 и KwK 44, которые ставились, соответственно, в Jagdtiger и Pz.Kpfw. Maus. Это означало, что боевую массу танка придется увеличивать.

Одновременно пришлось пересматривать и вооружение. Дело в том, что для БЛ-13 броня обнаруженных немецких боевых машин являлась предельной. Пробить её она могла разве что в упор. Таким образом, нужна была замена, которая быстро нашлась. Ею стала 130-мм пушка С-26, которую спроектировал коллектив ЦАКБ под руководством В. Г. Грабина. Но теперь появилась новая проблема, которая заключалась в том, что существующая башня Объекта 257 по внутренним габаритам для новой пушки не подходила.

Подорванный неподалёку от Цоссена Pz.Kpfw. Maus. Обнаружение этой машины спровоцировало новый виток роста требований к советским танкам, заодно похоронив Объект 257

11 июня 1945 года был разработан проект тактико-технических требований на тяжёлый танк. Согласно ему, боевая масса утверждалась в 60 тонн, экипаж увеличился до 5 человек (добавился второй заряжающий). Броня должна была обеспечивать защиту танка от 128-мм немецкой пушки. В качестве вооружения утверждалась либо 122-мм пушка с начальной скоростью 1000 м/с, либо 130-мм пушка. Подвеска по типу американского танка М4А2 всё ещё рассматривалась, правда, уже как запасной вариант. Торсионная подвеска снова стала считаться приоритетной, но при условии, что её удастся разместить вне корпуса танка. Таким образом, Объект 257 оказывался не у дел, а коллективу завода №100 предстояло на его базе построить новый танк. История ИС-7 только начиналась.

Источник: http://warspot.ru/6247-samyy-pervyy-is-7