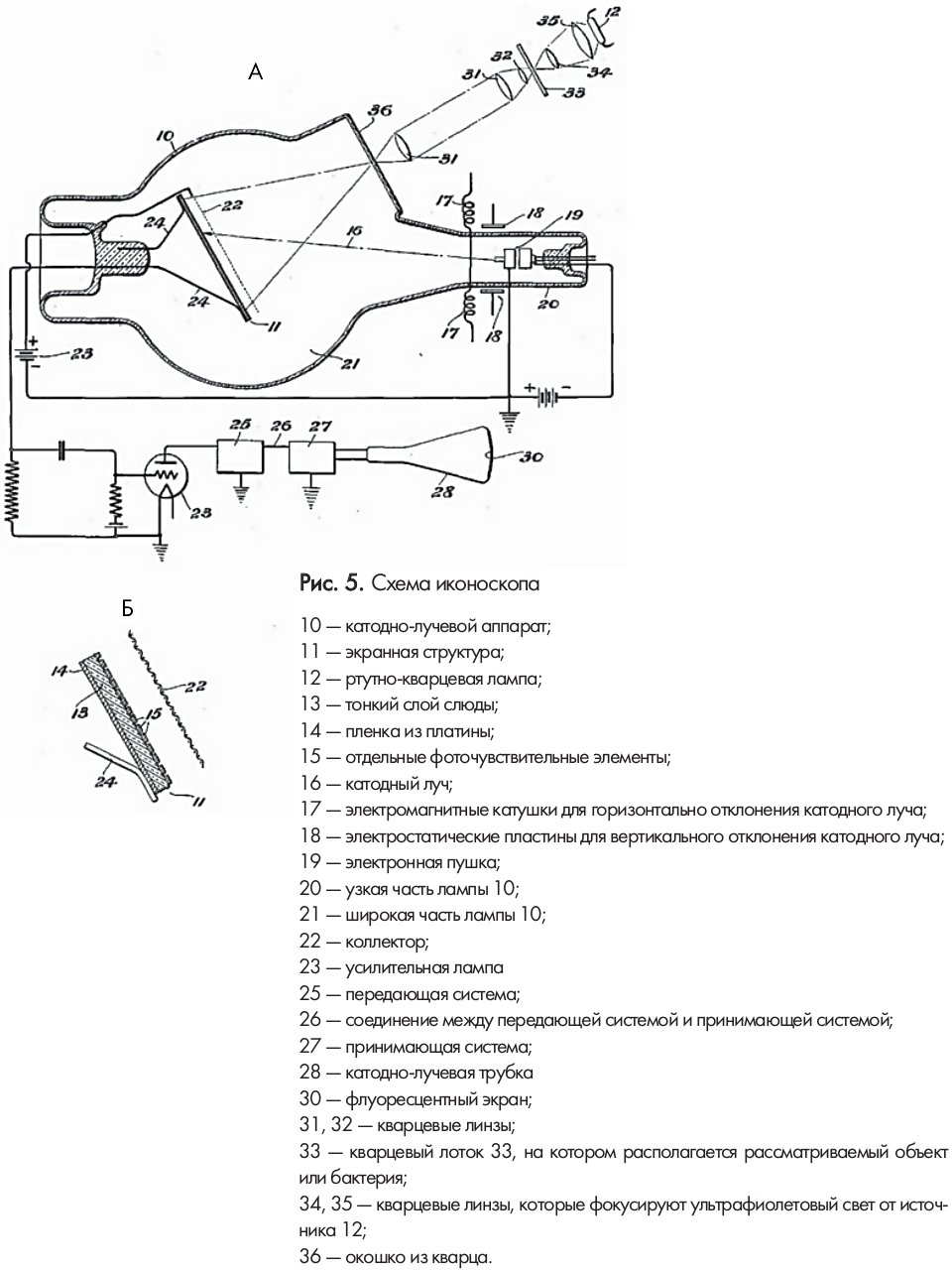

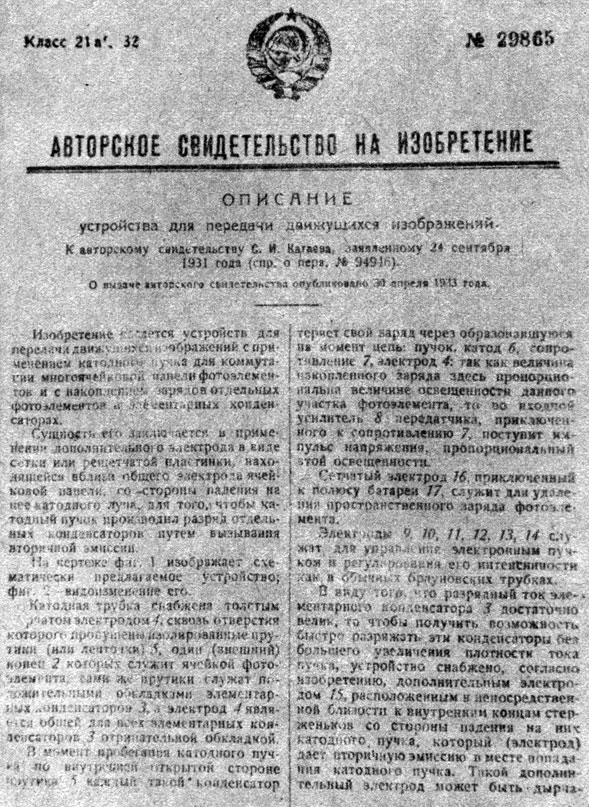

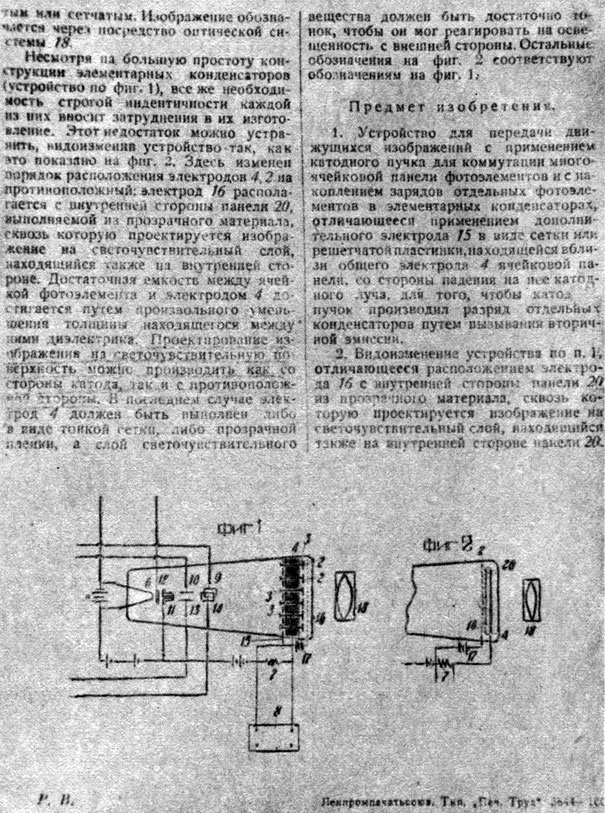

24 сентября 1931 года С.И. Катаев подал авторскую заявку на «устройство для передачи движущихся изображений». В данной заявке был описан принцип и приведена схема передающей телевизионной трубки с накоплением зарядов и мозаичной мишенью. Авторское свидетельство №29865 было опубликовано 29 апреля 1933 года. В передающей трубке (радиоглаз), предложенной Катаевым, впервые в мире использовалось явление эмиссии вторичных электронов.

Заявка Катаева на изобретение передающей трубки на 51 день опередила аналогичную заявку Зворыкина.

— Чьи это телевизоры? — раздался в темноте голос Зворыкина.

— Один — ваш, и два — наших, — ответил Шмаков.

— Вот наш. — Зворыкин указал пальцем на телевизор, что стоял в центре. Зажгли свет. И все мы убедились, что американский профессор не ошибся. Шмаков забарабанил пальцами по столу. Зворыкин заметил это.

— Не волнуйтесь, коллега, — успокоил он, — ваш приемник лучше, потому я и угадал.

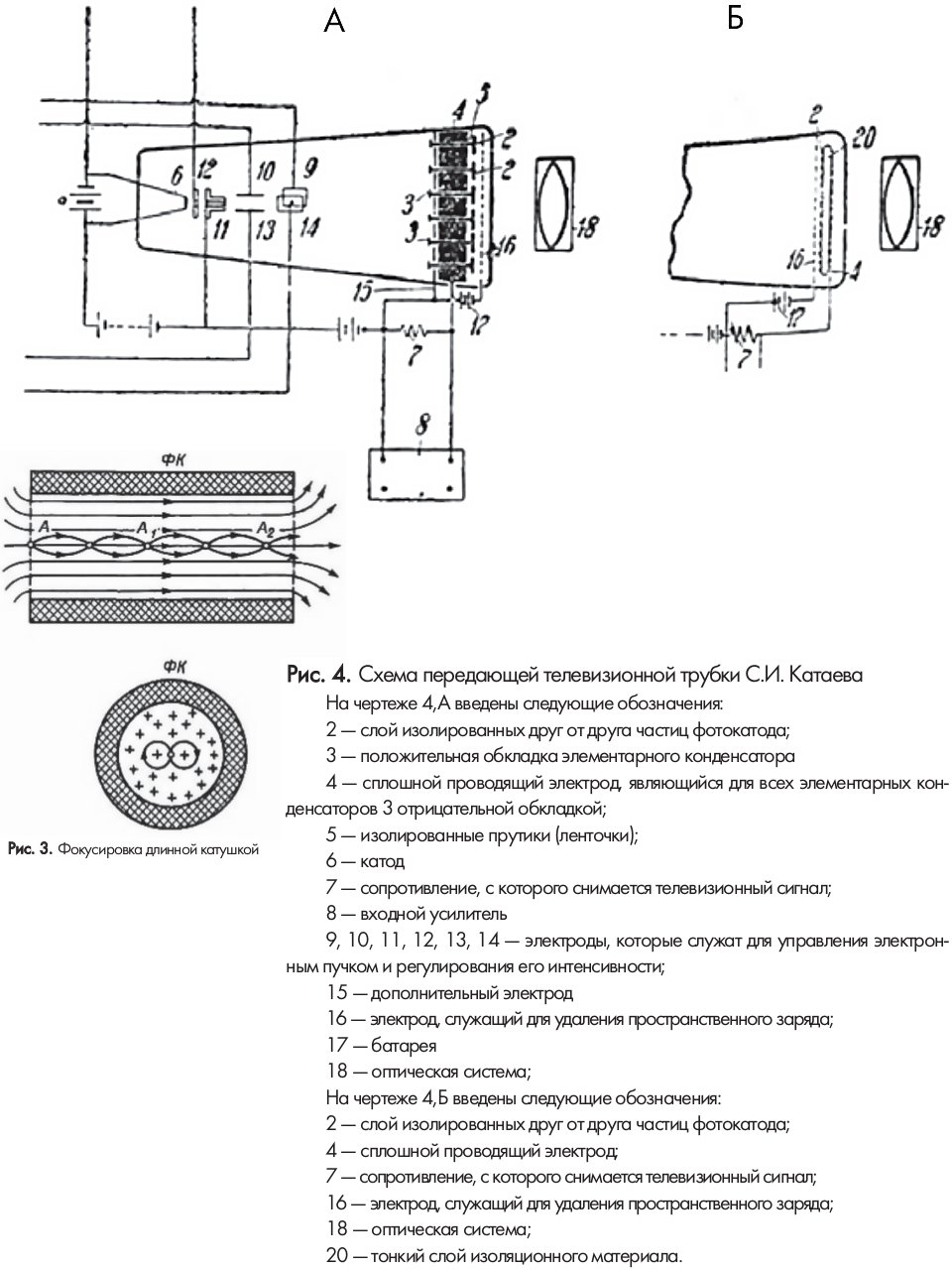

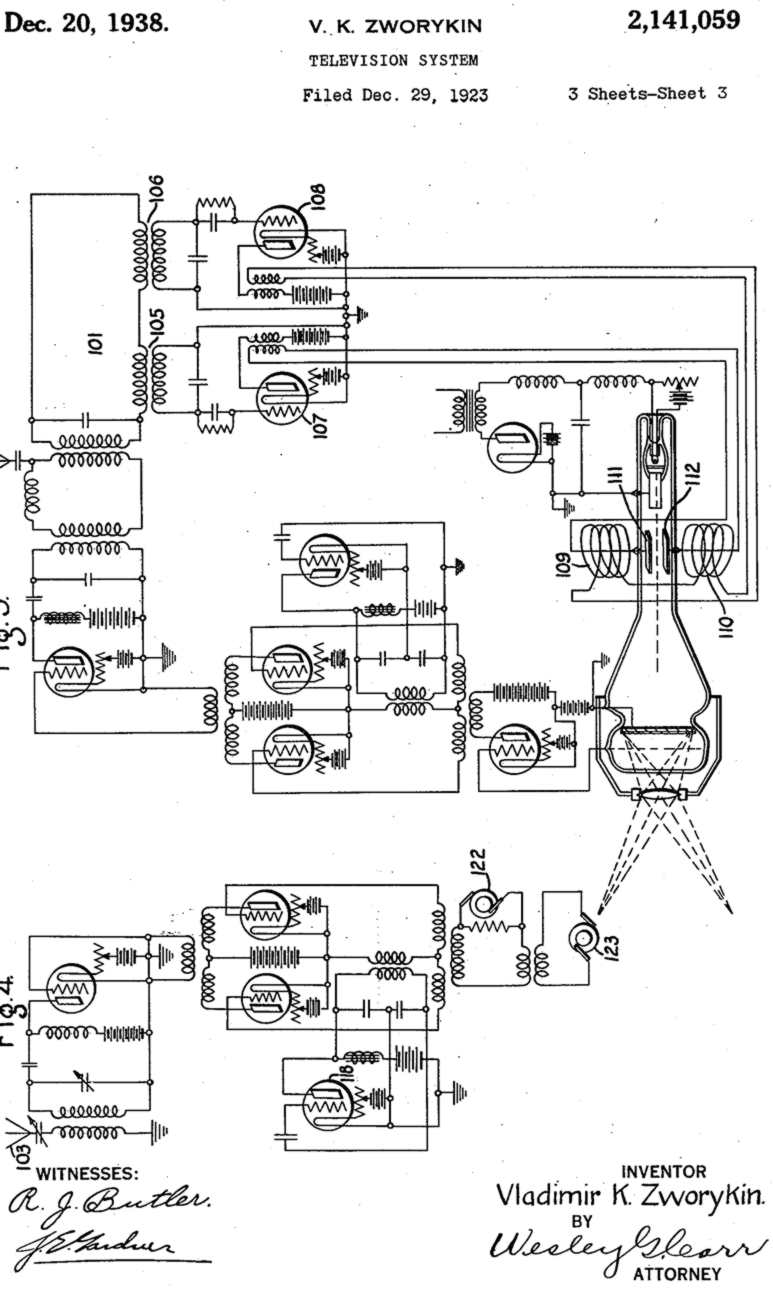

13 ноября 1931 года В.К. Зворыкин подал заявку на «метод и аппарат для производства изображений объектов», где он заявил, что «изобретение заключается в усовершенствовании методов и аппарата для получения изображений объектов и явлений, которые невидимы для человеческого глаза». В дальнейшем данное устройство Зворыкин применил как передающую телевизионную трубку с накоплением электрических зарядов на мозаичном фотокатоде, которая была названа иконоскопом, и 26 сентября 1935 года ему выдали патент США №2021907.

И всё же, Владимир Кузьмич Зворыкин был вторым.

Несмотря на внешнее сходство, патенты имеют принципиальные отличия. Это были два пути в изобретении передающей телевизионной трубки. Если сравнить иконоскоп и радиоглаз, то техническая компоновка, структура устройства и их внешний вид различны.

В 1923 году Б.Л. Розинг в своей работе «Электрическая телескопия» отмечал необходимость устранения из электрических телескопов всяких инертных материальных механизмов и замены их безынерционными, в обыденном смысле этого слова, электрическими устройствами. «Катодный пучок, — писал Розинг, — есть именно то идеальное безынертное перо, которому самой природой уготовано место в аппарате получения изображения в электрическом телескопе. Оно обладает тем ценнейшим свойством, что его можно непосредственно двигать с какою угодно скоростью при помощи тоже нематериального электрического или магнитного поля, могущего быть притом возбуждённым со скоростью света с другой станции, находящейся на каком угодно расстоянии».

После появления предложения Розинга попытки использования электронно-лучевых трубок в телевидении стали предприниматься в различных странах. Особенно много работ в период с 1925 по 1932 годы было опубликовано в Германии. Однако, немцы с упорством, достойным лучшего применения, добивались в ту пору получения телевизионных трубок с так называемой газовой фокусировкой, с виду более удобной, но обладавшей рядом органических недостатков, затруднявших развитие телевизионной техники и уводивших в сторону от достижения более высокого качества телевизионного изображения.

Работавший в то время в США ученик Розинга Зворыкин, вместо трубок с газовой фокусировкой, стал разрабатывать телевизионные трубки с электростатической фокусировкой, а Катаев, работавший в ту пору во Всесоюзном Электротехническом институте в Москве, предпочёл для той же цели разработку высоковакуумной низковольтной телевизионной трубки с магнитной фокусировкой, вопреки мнению большинства специалистов того времени.

14 августа 1933 года Зворыкин сделал доклад в научно-техническом обществе электриков в Ленинграде. В этом докладе он рассматривал устройство и принцип работы электростатической фокусировки, применяемой в иконоскопе. Фокусирование электронного пучка выполнено с помощью электростатического поля, образуемого приложенными потенциалами между составляющими частями прожектора, а также между концом прожектора и металлизированной поверхностью стеклянной трубки.

В отличие от электростатической, магнитная фокусировка луча не требует регулировки анодного напряжения для целей фокусировки.

Электронная пушка при магнитной фокусировке обеспечивает больший ток пучка, по сравнению с пушкой, имеющей электростатическую фокусировку. Это связано с тем, что её анод не имеет диафрагмы, и для формирования пучка используется весь ток катода, а не его часть, как в пушках с электростатической фокусировкой.

Другим преимуществом магнитной фокусировки является меньший размер электронного пятна на мозаике. Это связано с большим диаметром фокусирующей катушки по сравнению с диаметром электродов электростатической линзы.

Электростатическая фокусировка экономична, так как не требуется мощности на создание тока в фокусирующей катушке. При магнитной же фокусировке катушки должны иметь довольно большую мощность. Зато магнитная фокусировка позволяет использовать более простую конструкцию трубки, нежели электростатическая, так как фокусирующая система в виде катушек устанавливается снаружи трубки, а не монтируется в вакууме. Она приводит к значительно меньшей длине трубок.

Существенным недостатком иконоскопа Зворыкина является эффект чёрного пятна, вызванный различием условий перераспределения вторичных электронов по поверхности мозаики. Имеется значительная неравномерность электрического поля около мозаики. В езультате сигнал на выходе трубки оказывается искажённым. Эффект чёрного пятна проявляется при работе с иконоскопом настолько сильно, требуя совершенно необходимой компенсации, осуществляемой замешиванием компенсирующего сигнала в усилительном тракте телецентра. К сожалению, этот метод не позволял полностью избавиться от искажений, так как требуемая форма сигнала компенсации зависит от характера передаваемого изображения. Оператор при изменении содержания изображения не всегда успевал осуществить подстройку генератора. В передающей трубке Катаева эффект чёрного пятна отсутствует.

Другим недостатком иконоскопа является трапециевидное искажение растра, возикающее в связи с наклонным падением луча на мозаику. В передающей трубке Катаева катодная пушка расположена к мозаике перпендикулярно, поэтому падением электронного луча на мозаику не вызывает трапециевидного искажения растра. Такое расположение катодной пушки было признано оптимальным и применено во всех последующих передающих телевизионных трубках, кроме иконоскопа и супериконоскопа.

В иконоскопе у Зворыкина световой поток от объекта и электронный луч попадают на мозаику с одной и той же стороны, что не нашло дальнейшего применения, а в радиоглазе Катаева — с двух противоположных.

Логика мышления двух учёных была взаимно противоположной, что нашло своё отражение и в последовательности изобретения системы электронного телевидения. Зворыкин изобрёл сначала приёмную трубку, по которой начал работать ещё с Розингом, а затем передающую. При этом в качестве передающего телевизионного устройства в данной системе можно было использовать передатчик механического типа, построенный на основе диска Нипкова. Затем Зворыкин приступил к изобретению передающей трубки. Катаев, как истинный теоретик, создал сначала передающую трубку, а затем — приёмную.

В 1932 году группой учёных во главе с Катаевым изготовлены образцы как передающей, так и приёмной трубок с магнитной фокусировкой луча. Все расчёты были закончены в сентябре 1931 года. Наступило 6 ноября 1932 года. Сотрудники Всероссийского Электротехнического института уже собрались по случаю праздника, а коллектив Катаева всё ещё продолжал трудиться над своим изобретением. И только поздно вечером, когда торжество подходило к концу, работа завершилась демонстрацией электронного устройства. Так была создана система электронного телевидения, с помощью которой уже 6 ноября 1932 года публично произведена передача движущихся изображений на расстояние.

Магнитная фокусировка луча, начиная с середины 1930-х годов, получила большое распространение. Она давала лучшие результаты, нежели электростатическая. Только в конце 1970-х годов была создана передающая телевизионная трубка с электростатической фокусировкой, которая по качеству не уступала магнитной.

Подробнее: media-publisher.ru/pdf/nom-9-2012.pdf Аладин В.М., н.с. МТУСИ «Сопоставление истории двух изобретений: радиоглаза И.С. Катаева и иконоскопа В.К. Зворыкина», «Теоретическая структура докторской диссертации И.С. Катаева» (с. 13-23).

Катаев С.И. Авторское свидетельство №29865 «Устройство для передачи движущихся изображений» от 30 апреля 1933 г. (заявлено 24 сентября 1931 г.)

Зворыкин В.К. Патент №2021907 «Метод и аппарат получения изображения объектов» от 26 ноября 1935 г. (заявлено 13 ноября 1931 г.)

Зворыкин В.К. Телевидение при помощи катодных трубок. — Л., 1933.

Катаев С.И. Вклад современных учёных в развитие телевидения. Журнал «Радио» — №5. —1948. — С.14-17.

Алекса́ндр Григо́рьевич Столе́тов (29 июля (10 августа) 1839, Владимир — 15 (27) мая 1896, Москва) — русский физик, один из основоположников квантовой физики. Создал первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте.

Бори́с Льво́вич Ро́зинг (23 апреля 1869, Санкт-Петербург — 20 апреля 1933, Архангельск) — российский физик, учёный, педагог, изобретатель телевидения, автор первых опытов по телевидению. В 1907 году Розинг подал заявку на изобретение («Способ электрической передачи изображений») и вскоре получил первые в мире патенты на электронный телевизор: в России заявка была представлена 25 июля 1907 года, в Германии – 26 ноября, в Англии – 13 декабря того же года; патенты Б.Л.Розинг получил в Англии 25 июня 1908 г. (№ 27570), в Германии – 24 апреля 1909 г. (№ 209320), в России – 30 октября 1910 г. (№ 18076). Сам же изготовил и опробовал предложенное устройство в работе.

Семён Иси́дорович Ката́ев (1904—1991), советский учёный и изобретатель в области телевидения и радиоэлектроники, доктор технических наук (1951), профессор (1952), заслуженный деятель науки и техники (1968). Принципы замедленного (малокадрового) телевидения, разработанные и опубликованные им в 1934 г., нашли применение в последующие десятилетия, в частности в системах дальней передачи ТВ с бортов космических кораблей и автоматических станций. В 1944 г. Катаев с группой специалистов предлагает впервые в мире стандарт телевизионного вещания на 625 строк, принятый в дальнейшем во многих странах.

Влади́мир Козьми́ч Зворы́кин (17 (29) июля 1888, Муром, Владимирская губерния, Российская империя — 29 июля 1982, Принстон, Нью-Джерси, США) — русско-американский инженер, проживший полжизни в Америке, один из изобретателей телевидения.

Катаев подчеркивал, что считает приоритет В.К. Зворыкина справедливым, поскольку он проистекает, фактически, не из заявки от ноября 1931 г., а из работ, выполненных ученым еще в 1926 г.

Электронно-лучевые трубки:

tubeamplifier.narod.ru/mess040.htm — Электростатические

tubeamplifier.narod.ru/mess041.htm — Магнитные

nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000084/st039.shtml — Алексей Злыгостев, NPLit.ru: Библиотека юного исследователя. «По времени заявки и выдачи патента и публикации в общедоступной литературе приоритет на изобретение передающей трубки с накоплением зарядов типа иконоскоп принадлежит Советскому Союзу». Как бы вторя опровержениям нашей печати, американский «Журнал Общества кино- и телевизионных инженеров» в статье «Пионеры телевидения. Владимир Косма Зворыкин» (№ 7/1981) позволил себе возразить официальным историкам Американской радиокорпорации: «Иконоскопа не было вплоть до 1931 года» (SMPTE journal, vol. 90, № 7, july 1981, p. 583).

«Самая грубая ложь выражается часто умолчанием», — Роберт Л. Стивенсон

«…Наступит, наконец, такое время… когда миллионы таких приборов, таких «электрических глаз», будут всесторонне обслуживать общественную и частную жизнь, науку, технику и промышленность…»

Б. Розинг

«Мне довелось испытать счастье любимого и свободного труда… Ждет оно по-прежнему тех, кому чужда погоня за легкой добычей, ловля чинов-званий любой ценой. Не бойтесь перетрудиться!»

С. Катаев, из интервью для редакции серии «Открытия и судьбы».

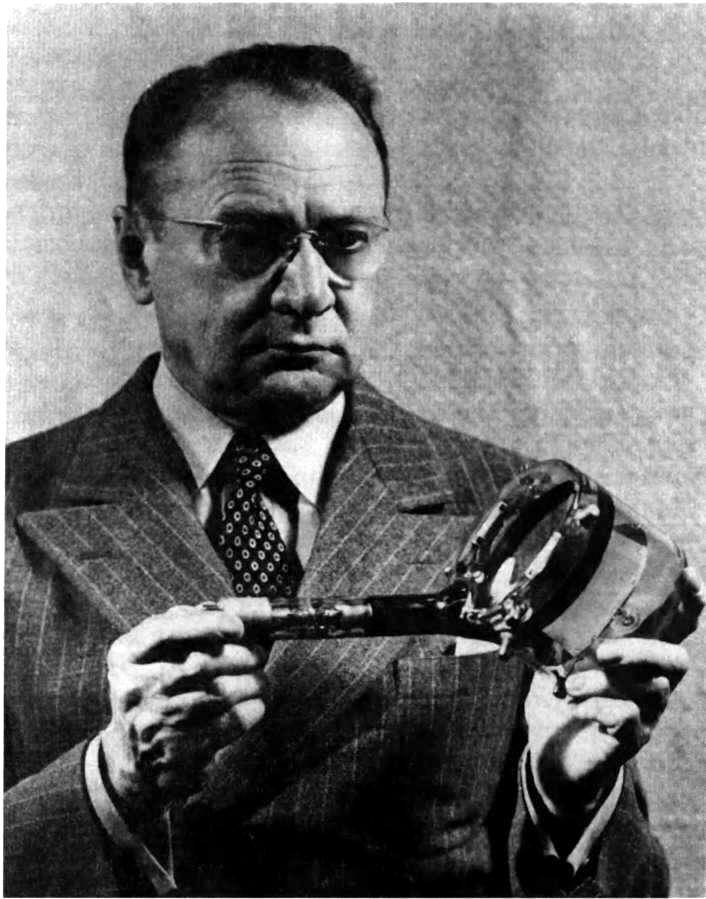

С. И. Катаев в 1937 (?) г.

Семен Катаев (с книжкой) в кругу семьи в станице Великокняжеской

Семья Зворыкиных. Вверху слева — В. Зворыкин

Зворыкин в США. 30-е годы

В.К. Зворыкин в Ленинграде в 50-е годы

В.К. Зворыкин в 60-е годы

Drawing from V. Zworykin's 1923 patent application Television System

![]()

Принципиальная схема иконоскопа В.К. Зворыкина

![]()

Iconoscope. first practical television camera from 1933 designed by Vladimir Zworykin taken in the science museum

Авторское свидетельство С. И. Катаева. Заявка от 24 сентября 1931 г.

С.И. Катаев в 30-е годы XX в.

Интересно а автор статьи

Интересно а автор статьи знает что кроме американцев ещё десятки стран занимались разработкой и изготовлением ракет морского базирования? Тошнит от самовосхваления пиндосов. 20 лет разрабатывали кусок железа и получили что-то что во Вьетнаме вроде попало в самолёт который сам по себе разваливался. То что в 90-х пиндосы прикупили в России мишени для тренировок ПВО и их хвалёные ракеты догнать не могли мишени скромно умалчивается. Пришлось вызывать спецов с завода просить снизить скорость мишеней.

Тошнит от самовосхваления

Тошнит от самовосхваления пиндосов.

А от самовосхваления совков Вас значит , не тошнит ?

СССР может похвастаться чем-то подобным ?

Милейший , у Вас очень буйная фантазия , помноженная на вопиющую техническую безграмотность . Учтите , что ракеты ПВО не "гоняютя" за мишенями , они их перехватывают на ВСТРЕЧНОМ курсе .

Передачки вроде "Угарной силы" или телеканала "Звизда" — то же самое , только агитпропа больше , а фактов меньше . Ну и снято похуже .

Судя по написанному — вообще никак .

Посмотрите "Угарную силу" или "Военную тайну" — эффект будет даже сильнее .

На мой взгляд «Тэлос» был

На мой взгляд "Тэлос" был лучшей зенитной ракетой 50-60хх годов. Ушел он не потому,что устарел.В-52 устаревал не раз,но служит. Просто сменилась сама концепция воздушной войны. Атаки стали маловысотными , средства нападения — малоразмерными . Оставался всего один шаг до ПКР . Для охоты на мышей уже нужна была "кошка" , а не фокс , прежде истреблявший " крыс". Публикация интересная. Спасибо . С уважением .

+++++++++

+++++++++

На мой взгляд «Тэлос» был

В общем, согласен — устарел он не физически, но морально.

Интересно, Немец-06 может Интересно, Немец-06 может назвать хоть одну ЗРК в 1960-ых которая хотя бы приблизилась к параметрам "Талоса"? Я ему помогу, я назову основные ЗРК той эпохи хотя бы среднего радиуса действия… СССР — ЗРК М-2 "Волхов". Корабельная версия С-75. Максимальный радиус — 44 км, наведение радиокомандное, ядерной БЧ НЕТ. Установлен на ОДНОМ крейсере в испытательных целях, ввиду чрезвычайно неудачной для морского комплекса конструкции ракет более нигде не применялся. Великобритания — ЗРК "Си Слаг". Максимальный радиус — 32 км (и то не в первых версиях). Наведение — "по лучу", ядерной БЧ НЕТ. Комплекс очень громоздок, нескорострелен, вынудил англичан почти сразу разрабатывать ему замену. Франция — ЗРК "Масурка". "Терьер" по французски, создан на основе "Терьера". Радиус — 55 км. Наведение полуактивное, ядерной БЧ НЕТ. Громоздок, установлен всего на 3-х кораблях ВМФ. Все. ВСЕ! Не было больше в то время в мире дальнобойных морских ЗРК! Не было НИКАКИХ десятков стран, создававших морские ЗРК — в то время лишь несколько стран вообще могли делать ХОТЬ КАКИЕ-ТО ЗРК! Так что Немец — ХВАТИТ МОЛОТЬ ЕРУНДУ. и их хвалёные ракеты догнать не могли мишени скромно умалчивается. А какой идиот вообще требует от морского ЗРК ДОГОНЯТЬ мишени, вы, голова — два уха? Он должен их перехватывать на ВСТРЕЧНОМ… Подробнее »

Колега Fonzeppelin чесслово

Колега Fonzeppelin чесслово не хотел вас обидеть. Извините

Я не знаю что вы смотрите у себя но то что показывают у нас в Германии в плане технических передач которые я очень люблю и охотно смотрю. Передачи об американской технике можно обозначить только одним названием — ВОТ ЭТО ЛИЗНУЛ!!!!

Я достаточно хорошо разбираюсь в технике и никак не хочу унизить специалистов США но то как ВСЁ преподносится ВОСХВАЛЁНО ВОЗВЫШЕНО у меня вызывает блевотину. Тем более что я могу сравнить как СССРовское производство так и немецкое в ОРИГИНАЛЬНЫХ статьях и документах. Уж воспоминаний сегодня по инету гуляет достаточно. Было бы желание поискать.

Ещё раз извините.

Хватит выдумывать, вы ни в

Хватит выдумывать, вы ни в чем не разбираетесь. Всем на форуме давно уже известно, что вас хватает только надерганные как попало отрывки слухов. Вы замечательно только что если в лужу с

Так не лезьте же в эту лужу еще больше!

Хватит выдумывать, вы ни в

Простите я забыл что вы у нас единственый эксперт на этом сайте. Ещё раз великодушно простите что Итальянцы с Испанцами, да и французы с немцами работали над защитой судов и побережья. Было ещё помниться такое государство ЮАР называлось. Ах да забыл — СССР.

Я вас попрошу свой гонор пиндоса слегка опустить до уровня нормального человека. Ненадо нам демострировать великосветское хамство.

«Я вас попрошу свой гонор

"Я вас попрошу свой гонор пиндоса слегка опустить до уровня нормального человека. Ненадо нам демострировать великосветское хамство."

Александр. ХВАТИТ передёргиваний.

Появление в арсенале США Появление в арсенале США "Талоса" де-факто обесценило основную ПКР ракетоносной авиации СССР — КС-1 "Комета" — ибо ее радиус действия в 90 кмне оставлял носителю почти никаких шансов выжить под атаками "Талосов". Уже очень старую ракету, с 62-го года снимавшуюся с вооружения. Дальнобойные ракеты К-10С и КСР-11 не были также неуязвимы для "Талоса", и даже выдающая 3,6 МаХа X-22 была уязвима для его атомной боевой части. Ракеты, но не их носители. А ракеты (те, крупногабаритные и высотные) были уязвимы для всех ЗРК. Особенно, если шарашить по ним нюками. Появление "Талоса" подняло проитвовоздушную оборону АУГ на новый уровень, сделав невозможным ее прорыв иначе как большим числом носителей. Да ну, ерунда. На новый уровень ПВО АУГ подняли десятки эскортников с "Терьерами" и "Тартарами", а главное — всепогодные перехватчики с УР "воздух-воздух" и самолеты ДРЛО. А этот "Талос" — дорогая громоздкая игрушка, установленная на 2,5 парохода (на 7, если быть точным, из них 6 — крейсера постройки ВМВ со всеми вытекающими), со своими немалыми проблемами в эксплуатации. (Просто у янки нет такой склонности посыпать голову пеплом, как у наших. Это у нас и самолеты не летают, и корабли плавают исключительно плохо — и в разоблачительных статейках, и, главное, на каждом шагу в мемуарах участников. Но иногда у них в… Подробнее »

Хорошо сказано, коллега!

От

От себя пять копеек —

ПВРД вообще плохо сочетается с поражением маневрирующих целей, поэтому "Талос" — только для бомбардировщиков.

Уже очень старую ракету, с Уже очень старую ракету, с 62-го года снимавшуюся с вооружения. Ну, учитывая что "Талос" появился в 1958 — он успел. Ракеты, но не их носители. А ракеты (те, крупногабаритные и высотные) были уязвимы для всех ЗРК. Особенно, если шарашить по ним нюками. Разумеется. А достоинством был увеличенный радиус обстрела. Да ну, ерунда. На новый уровень ПВО АУГ подняли десятки эскортников с "Терьерами" и "Тартарами", а главное — всепогодные перехватчики с УР "воздух-воздух" и самолеты ДРЛО. А этот "Талос" — дорогая громоздкая игрушка, установленная на 2,5 парохода (на 7, если быть точным, из них 6 — крейсера постройки ВМВ со всеми вытекающими), со своими немалыми проблемами в эксплуатации. Не скажите. "Талос" был первой в мире дальнобойной корабельной ЗУР, которая действительно обеспечивала широкую область перехвата вокруг АУГ. С учетом, что скорость перезарядки тогдашних ПУ составляла около 30 секунд — это было вполне актуально. Насчет стрельбы по наземным и морским целям: модификации "Талоса" на 185 км (начиная с RIM-8C) имели стержневую БЧ. Толку от них при стрельбе по кораблям — нуль Учитывая что основной целью были ракетные катера — им, знаете ли, не то чтобы сильно легче. Никто не предполагал сособо стрелять "Талосом" — исключая ядерные модификации… Подробнее »

ПВРД вообще плохо сочетается

Эм… Вообще-то по факту он сбивал Миг-19 на 112 км. 😉

Не спорю.

Просто представьте:

Не спорю.

Просто представьте: летите вы на МиГ-19 (без радара!), на расстоянии сотни км никого, опасности никакой и тут, внезапно, в вас попадает этакое бревно со взрывчаткой. Вы маневрировали до момента поражение? Разумеется нет! Даже и не думали об этом.

Другое дело, если вы определили, что по вам запустили ракету, начинаете противоракетный маневр, вот тут-то ракета и начинает плошать: воздухозаборник ПВРД, тем более осевой, ну оооочень не любит полета на углах, отличных от направления движения. Происходит мощнейший срыв потока, а ПВРД от этого захлёбывается ещё сильнее, чем ТРД. Так что ипостасия "Талоса" одна и достаточно узкая: неманевренные самолеты и КР. Разумеется с ЯБЧ количество целей увеличивается.

Ну, летел себе Мигарь по

Ну, летел себе Мигарь по своим делам, никого не трогал, и, главное, никаких сюрпризов не ждал. У него еще и станций предупреждения об облучении не было тогда. Что ж ему, противоракетные маневры выполнять?

Ну, летел себе Мигарь по

Вопрос — а кто тогда вообще мог их выполнять, окромя истребителей-то? Тогдашние ПКР этого явно не умели, бомбардировщики — кое-как и РЛС сопровождения вряд ли впечатлит. Ну и да, один раз прокатит, но четыре сбитых Миг-19 — это уже как-то наводит на мысли о тендеции? 😉

Т.е. задачи свои комплекс выполнял? Выполнял. В боевых условиях себя продемонстрировал? Продемонстрировал. Так какие претензии, окромя того что был зверски громоздким и устарел с появлением низколетящих ракет?…

Коллега, вы не забывайте ситуацию 1960-ых. ПКР в основном высоколетящие и тяжелые, низколетящих и маленьких нет и в помине (кроме совсем уж малого радиуса). Пусковые громоздкие и перезаряжаются долго. В такой ситуации, дальнобойные снаряды, способные дать как можно больше залпов по приближающимся ПКР были настоящим спасением! Опять-таки отбивает охоту у носителей соваться ближе.

P.S. Хотя интересно, как выглядела бы модификация "Талоса" с активной ГСН?

Хотя интересно, как выглядела

Да так бы и выглядела: в центральном теле разместили бы приёмную антенну, четыре "рога" выполняли роль передающих. Конечно, БЧ пришлось бы уменьшить или увеличить размеры ракеты, если она осталась бы прежней. Тогда бы он даже на "Лонг" не попал бы!