Часть первая:

Интересная статья с канала «Есть мнение» на яндекс-дзене.

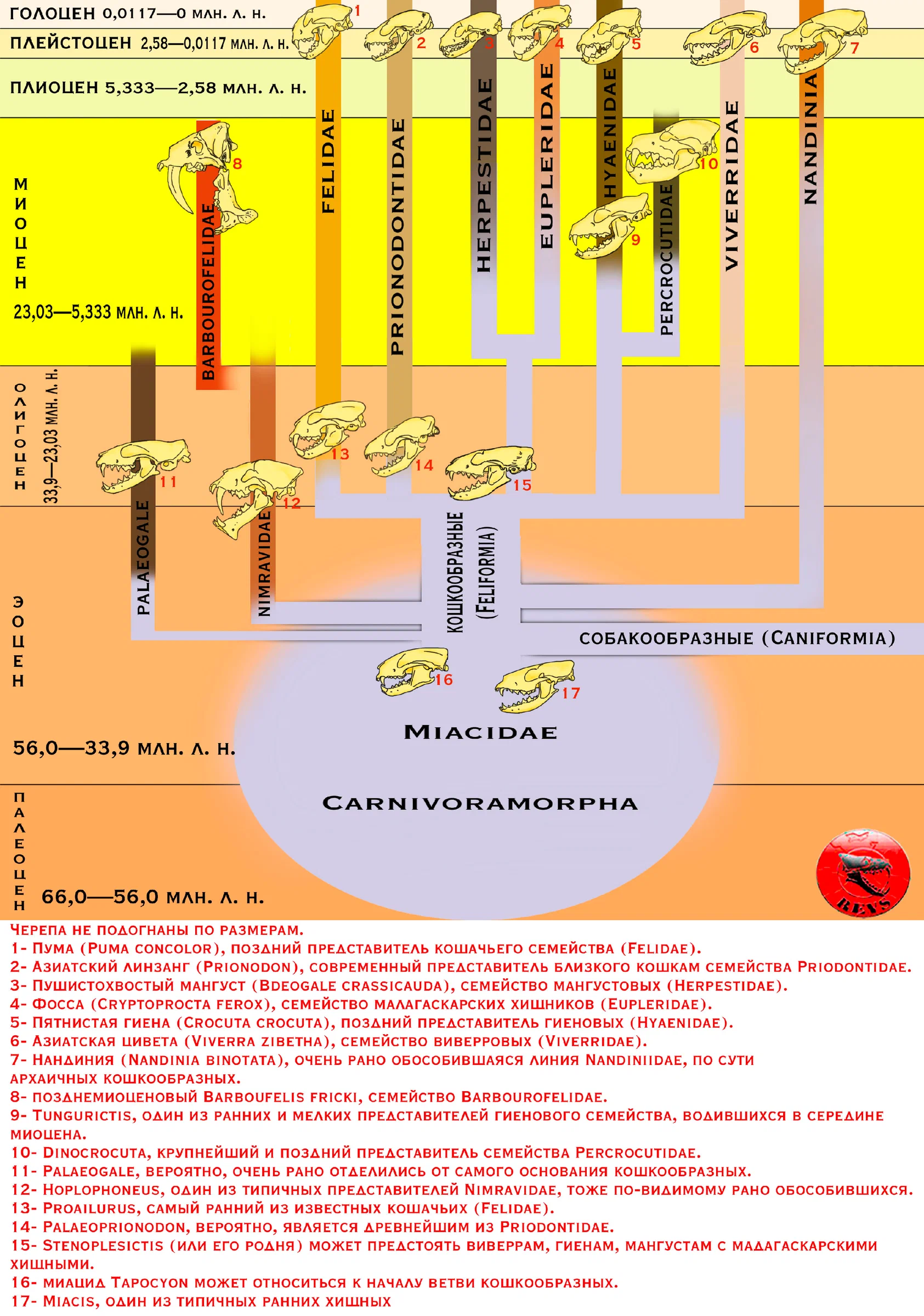

Итак, примерно во второй половине эоцена, то есть примерно 42 млн. лет назад, из среды миацид (стоит заметить, что миациды могут быть довольно сборной командой из разношёрстных архаичных Carnivoramorpha) появляются кошкообразные (Feliformia). Архаичные кошкообразные были некрупными животными, похожими на виверровых и нандиний – в основном древолазающих зверьков с удлинёнными мордочками и длинными хвостами. Такие животные и дали начало современным и вымершим семействам Feliformia.

Все нынешние кошкообразные (кроме вымерших нимравид и нынешних нандиний) имеют общий признак – внутренняя полость слуховых капсул (костные пузыри, покрывающие среднее и внутреннее ухо) делится костной перегородкой на переднюю и заднюю камеры. Это один из главных признаков, по которому различают кошкообразных и собакообразных. У собакообразных (Caniformia) слуховая капсула всегда окостеневшая и однокамерная (стоит заметить, что псовые (Canidae) имеют костную перегородку, но неполную). У кошкообразных, как правило, более короткие морды, чем у собакообразных, а их сокращённые зубные ряды более специализированы к хищничеству (хотя встречаются и всеядные формы, особенно в семействе виверровых). У многих Feliformia сформировались втяжные или полувтяжные когти, и соответственно, многие из них древесные или полудревесные животные. Кошкообразные также имеют значительную тенденцию к пальцехождению.

Как упоминалось выше, история Feliformia начинается примерно во второй половине эоцена. От самого начала родословной кошкообразных, к позднему эоцену, обособляются Palaeogalidae, мелкие куницеподобные хищники, и нимравиды (Nimravidae), занявшие более широкий спектр довольно крупных и схожих с кошками хищников – обе эти группы развили свои анатомические особенности, заметно отличающие их от прочих групп кошкообразных. Такие, как устройство тех самых слуховых капсул. Вероятно, примерно в те же времена обособилась линия нандиний (выделяемых в отдельное семейство Nandiniidae) – эти зверьки до наших дней «донесли» такую архаичную черту, как неокостеневшие слуховые капсулы. Позже, примерно в конце эоцена или начале олигоцена, разделяются ветви семейств кошачьих и азиатских линзангов с одной стороны и виверровых, перкрокутид с гиенами и мангустов с мадагаскарскими хищными с другой стороны. Большинство семейств Feliformia дожили до наших дней, и их нынешние представители часто заметно отличаются от наиболее ранних предковых форм.

Palaeogale, выделяемый в собственное семейство Palaeogalidae (на картинке вверху), довольно необычный мелкий зверёк, похожий на небольшую куницу, обитавший в позднем эоцене и олигоцене по Северному полушарию. Несомненный представитель отряда хищных (Carnivora), он имеет смешанную анатомию, свойственную представителям двух крупных ветвей отряда. Например, слуховая капсула окостеневшая, однокамерная, что свойственно, как упоминалось выше, скорее собакообразным, но его зубы, в значительной мере приспособленные к плотоядной диете, имеют типичные для кошкообразных черты. Palaeogale может иметь отношение к формам, предстоящим этим двум ветвям Carnivora.

Stenoplesictis (на картинке вверху), типичное примитивное кошкообразное, обитавшее в олигоцене Евразии. В раннеолигоценовых породах Керси (Франция) было найдено множество подобных ему ранних Feliformia, в том числе черепа нескольких родов, которые, по-видимому, близки к основанию виверровых и кошачьих, о чем свидетельствует наличие у них двухкамерной слуховой капсулы. Они относительно мало отличаются друг от друга по зубной или черепной анатомии, и фауна Керси является хорошим образцом начала разветвления современных групп кошкообразных. Их внезапное появление в Европе сразу после эоцен-олигоценового вымирания указывает на то, что они мигрировали, возможно, из Азии.

Пальмовая циветта, или нандиния (Nandinia binotata) – единственный ныне живущий представитель своего семейства Nandiniidae. Пальмовые циветты обычны в лесистых районах Африки. Это небольшие зверьки (чуть за полметра в длину) с длинными хвостами и удлинёнными мордочками. На серовато-буром мехе раскиданы мелкие тёмные пятна, хвост украшен характерным кольчатым рисунком. На подошвах лап имеются пахучие железы, внизу живота — узкое продольное железистое поле, выделяющее бурую жидкость с сильным запахом. Общим внешним видом нандинии напоминают виверровых, но у них имеется очень важная черта – неокостеневшая слуховая капсула, по которой их выводят из самых начал родословной Feliformia. То есть это по сути самое примитивное из нынешних кошкообразных.

Нандинии (Nandinia binotata), ранее относимые к виверровым, обособились довольно рано в родословной кошкообразных

Нимравиды (Nimravidae) появляются примерно 40 млн. лет назад, и это первые из кошкообразных (и из отряда хищных вообще), вышедшие в достаточно крупные хищники. В основной своей массе это похожие на кошек (из-за чего их долгое время к кошкам и относили) плотоядные животные, размером от небольшой рыси до крупного ягуара или даже льва. Нимравиды сравнительно коренастые, их массивные и мускулистые лапы оканчиваются втяжными когтями. Изначально в этом семействе предопределился путь развития в саблезубые формы, и наиболее это выразилось в таких представителях, как гоплофоней (Hoplophoneus) и эусмил (Eusmilus). Помимо зубных и прочих характеристик, у нимравид есть одна немаловажная черта – слуховые капсулы у них либо неокостеневшие, либо не имеют перегородок. Эта особенность проблематична для классификации Nimravidae как кошкообразных. То есть нимравиды либо происходят от самого основания ветви Feliformia, либо вообще из среды более ранних Carnivoramorpha (возможно, предстоящих ветви Feliformia).

Диниктис (Dinictis), один из ранних нимравид (Nimravidae), обитавших в Северной Америке с позднего эоцена до раннего миоцена. Диниктисы были сравнительно некрупными и призёмистыми хищниками, размером с небольшую рысь, с уже заметно удлинёнными верхними клыками

Виверровые (Viverridae) ведут свою историю примерно из олигоцена – раннего миоцена. Внешне они выступают этакими эталонными образами как минимум ранних кошкообразных. Виверровые, как правило, небольшие призёмистые животные с длинным хвостом, обитающие на деревьях. Часто имеют пёстрый пятнистый или полосатый окрас. Своим обликом многие виверровые напоминают странных длинномордых кошек. Их зубные ряды не столь сокращены, как у кошачьих, а хищные зубы не имеют настолько выраженных режущих плотоядных характеристик. Большинство виверровых всеядны.

Некоторые представители Viverridae: слева — африканская циветта ( Civettictis civetta ), справа — полосатая циветта (Hemigalus derbyanus)

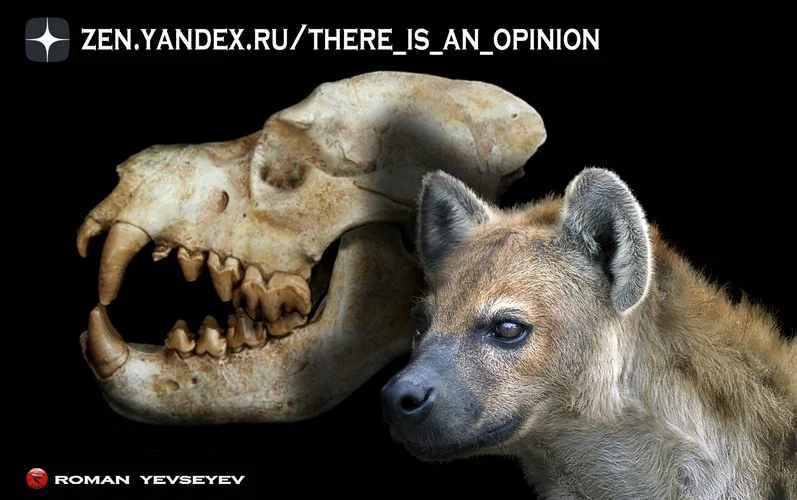

Перкрокутиды (Percrocutidae) со среднего миоцена прежде настоящих гиен заняли нишу крупных поедателей падали. Представители этого немногочисленного, но широко распространившегося по Старому Свету семейства раньше гиен развили мощные костедробящие зубочелюстные аппараты. Известные представители Percrocutidae внешне напоминали гиен, но в размере и массивности превосходили их. Стоит заметить, что до сравнительно недавнего времени перкрокутид причисляли к гиенам, но выяснилось, что они развились практически параллельно гиеновому семейству.

Гиеновое семейство (Hyaenidae) появляется в миоцене, более 20 млн. лет назад. Древнейшие гиены походили скорее на африканскую циветту и были охотниками на мелкую добычу. Но далее, в виду отсутствия псовых в Старом Свете, выдали более длинноногих и активно бегающих по открытым пространствам хищников. Среди Hyaenidae выделяются как активно бегающие формы, обладающие сравнительно облегчённым зубочелюстным аппаратом, предназначенным большей частью для срезания мяса, так и костедробящие гиены с более массивными премолярами. Однако среди гиеновых имеется интересное исключение – мелкий и насекомоядный земляной волк (Proteles cristatus). Он, вероятно, является потомком очень давно обособившейся линии гиен.

Сопоставление черепа динокрокуты (Dinocrocuta gigantea), позднего представителя Percrocutidae, и пятнистой гиены (Crocuta crocuta), нынешнего представителя семейства гиен (Hyaenidae)

Также, как и гиеновые, мангустовое семейство (Herpestidae) появляется в первой половине миоцена (примерно 20 млн. лет назад). Мангустовые внешним видом напоминают куниц. Это обычно наземные оппортунистические всеядные животные, то есть едят всё, что съедобно. Охотятся и на мелких животных, широко известно умение мангустов убивать ядовитых змей. Их невыдвижные когти используются в основном для копания. Многие мангустовые живут крупными группами и селятся в норах. Близкими родственниками мангустовых являются мадагаскарские хищники (Eupleridae) и немного более далёкой роднёй приходятся гиеновые (Hyaenidae).

Мадагаскарские, или малагасийские хищники (Eupleridae), очень похожие на виверровых, являются близкой роднёй мангустам, с предками которых разделились либо в конце олигоцена, либо в раннем миоцене, обособившись на острове Мадагаскар. Там они произвели довольно приличный спектр форм некрупных хищников, самым удивительным из которых является очень похожая на кошек фосса (Cryptoprocta ferox).

Слева – жёлтый мангуст (Cynictis penicillata), семейство мангустовых (Hesperidae), справа – фаналука (Fossa fossana), представитель семейства мадагаскарских хищных (Eupleridae)

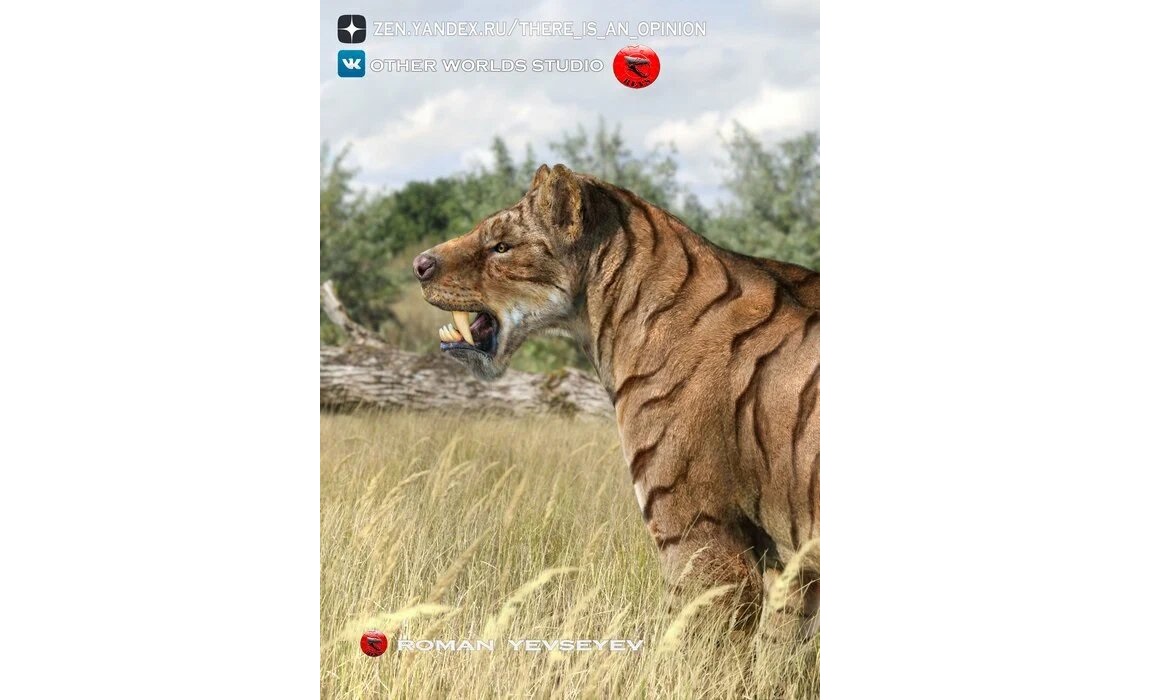

Барбурофелиды (Barbourofelidae) – ещё одна группа достаточно крупных кошкоподобных хищников. Они возникли в раннем миоцене Африки, расселились по Старому Свету и в позднем миоцене проникли в Северную Америку. Barbourofelidae изначально взяли курс на развитие в саблезубые формы, а их крупнейшие представители достигали размеров крупных ягуаров и львов. Наибольшую степень как саблезубой, так и хищной специализации демонстрирует Barbourofelis fricki: устройство его челюстного сустава позволяло чрезвычайно широко разевать пасть, чтоб задействовать длинные сабельные клыки, а хищные зубы расширились вдоль, приняв вид продолговатых лезвий, прочие зубы уменьшились.

Систематическое положение барбурофелид на ветви кошкообразных и поныне является предметом дискуссий. Их неоднократно пересматривали либо как родню нимравидам, либо в качестве параллельного кошкам семейства. Недавно их положение было вновь пересмотрено после описания среднемиоценового барбурофелида Oriensmilus из северного Китая. Авторы описания предоставили доказательства, в основном базирующиеся на анатомии основания черепа, что Barbourofelidae могут быть более тесно связаны с нимравидами, чем с кошачьими.

Это барбурофелис Морриса (Barbourofelis morrisi), довольно крупный (размером примерно с ягуара) кошкоподобный саблезубый хищник из позднего миоцена Северной Америки

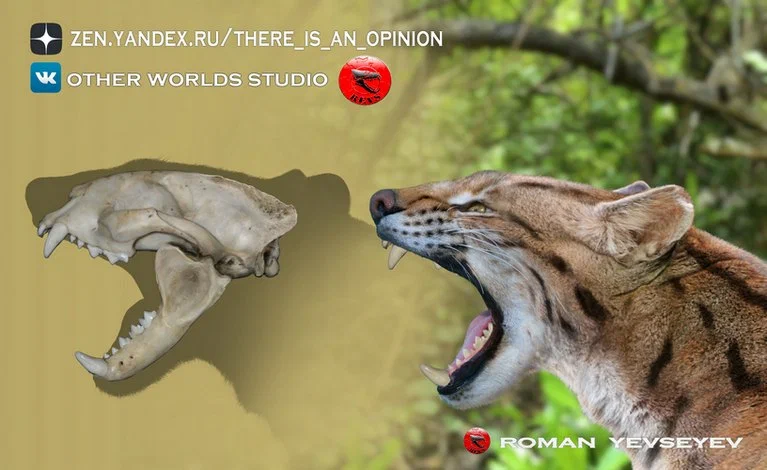

Самые ранние кошачьи (Felidae), такие как Proailurus и Stenogale, найдены в олигоценовых породах Европы. Это были сравнительно архаичные формы, сохраняющие большее количество жевательных зубов, но на основе зубной анатомии и строения основания черепа эти животные уже могут быть чётко идентифицированы как кошки. Разветвление родословной кошек произошло в Старом Свете, там возникли основные группы кошачьего семейства: саблезубые кошки (Machairodontinae), разнообразные малые кошки (Felinae) c гепардами (которых склонны выделять в Acinonychinae) и пантерины (Pantherinae). В Новый Свет кошки проникают в миоцене, примерно на 20 млн. лет позже, чем нимравиды.

В целом кошки сформировались гибкими, быстрыми и сильными хищниками, способными и по земле активно догонять добычу, и на деревья взбираться, благодаря опирающимся на пальцы подвижным конечностям, вооружённым выпускными когтями (за исключением гепарда, у которого когти полувтяжные). Морды у кошек укорочены, количество жевательных зубов сокращено, хищные зубы продолговаты и оснащены лезвиями для отрезания мяса. Размеры кошачьих варьируются от едва ли полуметровой длины зверьков, промышляющих всякую прыткую мелочь, до крупных и массивных охотников в несколько сотен килограмм веса, способных валить добычу крупнее себя.

Proailurus, обитавший в олигоцене Евразии, является древнейшим из найденных кошек. По форме черепа и многим чертам это уже вполне сформировавшаяся кошка, но ещё имевшая, хоть и сильно уменьшенные, «лишние» жевательные зубы, исчезнувшие у более поздних представителей кошачьего семейства

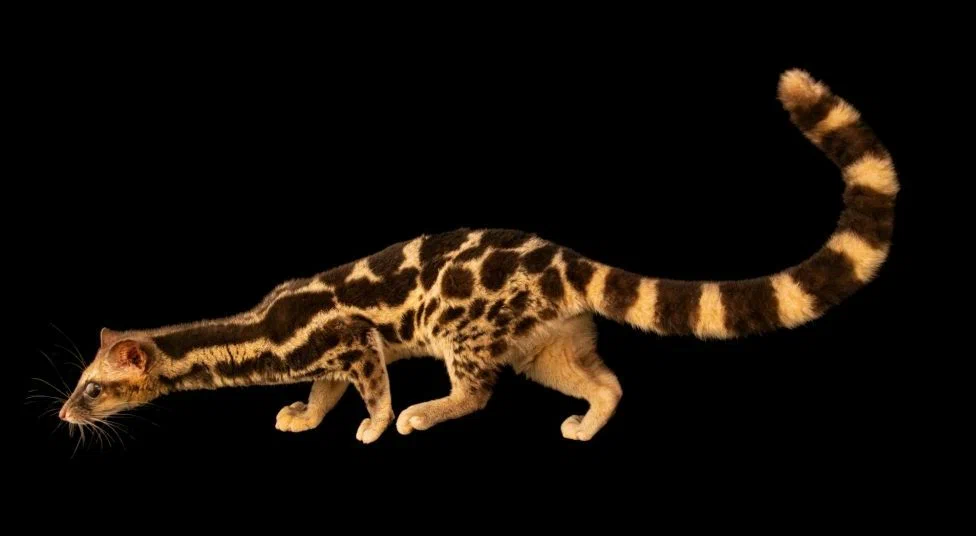

Азиатские линзанги (Prionodontidae), до недавнего времени включавшиеся в Viverridae, ныне считаются сестринской группой кошачьему семейству, с которым разделились примерно 35,2 — 31,9 миллионов лет назад. Ныне это семейство ограничивается лишь двумя видами рода Prionodon. Внешне азиатские линзанги схожи с виверровыми, но, в отличие от многих из них, не имеют запаховых желёз. В целом это небольшие (длиной менее полуметра) пятнистые зверьки с удлинёнными мордочками и хвостами. Азиатские линзанги водятся преимущественно в лесах, ведут ночной образ жизни и живут на деревьях, но часто спускаются на землю в поисках пищи.

Азиатские линзанги (Prionodontidae), хоть и похожи на типичных виверровых, состоят в более близком родстве с кошачьим семейством

источник: https://dzen.ru/a/YxNuB6K7xRBCV_EK