Поплавковый Do 217. Знакомство с морским пикирующим бомбардировщиком

Данный материал был переведен уважаемым коллегой NF. Перевод был выполнен в июле 2014 года.

Исключительно плохие результаты проведённых в 1936/1937-х годах испытаний, во время которых с больших высот производились бомбардировки кораблей-целей, стали причиной, из-за которой осенью 1937 года генеральный штаб Luftwaffe и инспектор морской авиации при главнокомандующем Kriegsmarine полковник Кёлер (Coeler), являвшийся так же персональным советником главнокомандующего Kriegsmarine, приступили к поискам соответствующих решений, которые позволили бы успешно решить возникшую проблему. При этом вспоминали о более ранних американских попытках атаковать корабли-цели и расположенных где-либо на суше точечных целей, во время которых бомбовые удары наносились в почти вертикальном пикировании. Проведённые дополнительные испытания по нанесению подобных ударов одномоторными бомбардировщиками Ju 87 позволили получить значительное увеличение количества попаданий.

Однако, во-первых, Ju 87 был сухопутным самолётом, а во-вторых, он не был рассчитан на нанесение ударов по целям, находящимся на большом расстоянии от аэродромов базирования. Командование военно-морских сил пожелало использовать для нанесения подобных ударов более крупные гидросамолёты, обладавшие мощным вооружением и большей дальностью полёта.

Компании Blohm & Voss, Dornier, Heinkel и Junkers получили распоряжение технического департамента RLM на разработку морской пикирующего бомбардировщика («Stuka See»). Для того чтобы облегчить и ускорить разработку было решено доработать уже имеющиеся самолёты. В дальнейшем при помощи имеющихся в моём архиве документов будет рассказано, каким образом велись разработки по созданию морской пикирующего бомбардировщика. В заключении будет дано оригинальное описание и чертежи проекта Dornier P-85 (Do 217 W).

В письме (L.In.8, B.-Nr. 84/38 g.Kdos.) инспекцией ВВС (Luftwaffeninspektion), выпущенном 5 февраля 1938 года и направленном в оперативный отдел (Genst.1.Abt.) генерального штаба Luftwaffe, была указана необходимость разработки для морской авиации самолёта нового типа.

Исходным материалом послужили уже упомянутые выше крайне плохие результаты проведённых в 1936/1937-х годах испытаний, во время которых с больших высот производились бомбардировки кораблей-целей. Бомбардировку корабля-цели «Цяринген» («Zähringen») проводили подразделение морской авиации, учебная эскадра «Грейфсвальд» (Greifswald) и пилоты подразделения «Е» испытательного центра Травемюнде (Travemünde). Во время учебного бомбометания корабль-цель двигался с малой скоростью, и потому мог выполнять лишь незначительные маневры уклонения. Из-за низкой скорости корабля-цели в него было сравнительно легко добиться попаданий. Эти условия были значительно более простыми чем те которые имели бы место в ходе реальных боевых действий, когда корабли противника двигались бы на большой скорости и использовали для защиты зенитную артиллерию.

Во время учебного бомбометания, которое велось самолётами в горизонтальном полёте, была получена точность попаданий от 1 до 2%. Такие показатели однозначно оценивались, как очень низкие и потому подобные методы нанесения ударов по кораблям и точечным целям противника были признаны неприемлемыми.

Имевшееся в то время бомбардировочные прицелы не позволяли наносить более точные удары, и было известно, что в обозримое время эту проблему не удастся разрешить. К тому же крайне тяжелые погодные условия Северного и Балтийского морей и в водах, прилегающих к Британским островам, снижали тактическую возможность нанесения подобных ударов до минимума.

Еще в 1937 году по заказу отдела L.ln.8 технического департамента RLM были проведены испытания по нанесению ударов учебной эскадрой «Грейфсвальд» по тому же кораблю-цели «Цяринген» на участке перед бухтой Тромпер (Tromper Wiek) и пилотами подразделения «E» испытательного центра Travemünde на участках перед островом Зильт (Sylt) и в Кильской бухте. В данных случаях удары наносились в пикировании одномоторными бомбардировщиками Ju 87, которые в среднем добились 40% попаданий. Это однозначно доказало явное превосходство пикирующих бомбардировщиков при нанесения ударов по подобным целям.

Разрабатываемый новый самолёт, работы по которому шли под обозначением «Stuka See», должен был использоваться в качестве морского разведчика и пикирующего бомбардировщика, а так же в качестве тяжелого истребителя, способного перехватывать над морем самолёты-разведчики противника.

К самолёту предъявлялись следующие предварительные требования:

- двухпоплавковый гидросамолёт;

- максимальная скорость 400 км/ч;

- вооружение из четырех пулеметов, установленных неподвижно и стреляющих вперед, и из двух подвижные подвижных пулеметов для защиты задней полусферы;

- бомбовая нагрузка 1×500 кг или 2×250 кг;

- дальность полёта 1500 км;

- авиационные двигатели с маловысотными нагнетателями;

- возможность нанесения бомбовых ударов в пикировании.

В совещании, состоявшемся 6 января 1938 года, принял участие представитель инспекции морской авиации при главнокомандующем Kriegsmarine полковник Кёлер. В ходе совещания возникли вопросы, касавшиеся примерных требований, которые предъявлялись к характеристикам «Stuka See». После совещания компании Dornier, Heinkel и Junkers получили заказы на выполнение ориентировочных предварительных исследований, целью которых было отработать возможность использования самолётов Do 217, He 115 и Ju 88 в соответствии с вышеуказанными требованиями. Результаты исследований необходимо было до начала февраля 1938 года направить в технический департамент RLM.

18 февраля 1938 года в отделе L.ln.8 технического департамента RLM состоялось еще одно совещание, в ходе проведения которого было принято следующее решение: Do 217 и Ju 88 из-за их высокой посадочной скорости невозможно было использовать в вариантах гидросамолётов и от их применения было решено отказаться.

Между тем RLM подключило к работам компанию Blohm & Voss и предложило ей доработать проект На 140 в качестве морского пикирующего бомбардировщика.

2 марта 1938 года в гамбургском отделении компании фирмы Blohm & Voss и 3 марта 1938 года в компании Heinkel прошли следующие совещания. Обе фирмы обработали проектную документацию таким образом, чтобы прототипы морских многоцелевых самолетов Ha 140 и He 115 соответствовали требованиям нового проекта.

В течение недели с 12 по 18 марта 1938 года RLM получило от компаний-участников следующие проектные разработки:

- • компания Blohm & Voss представила проект на основе Ha 140 и новый проект BV P 56;

- • компания Dornier представила проект на основе Do 217 – Do P 85;

- • компания Heinkel представила проект на основе He 115;

- • компания Junkers представила проект на основе Ju 88.

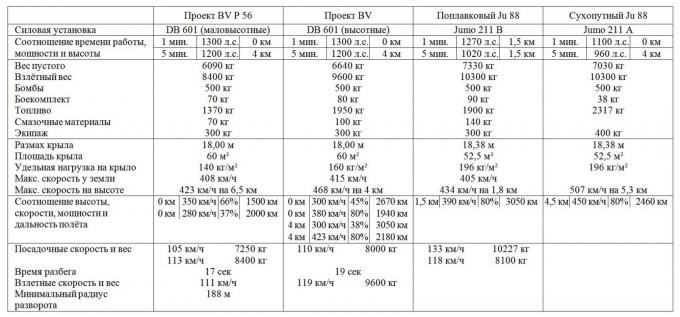

Предварительная перепроверка показала превосходство проекта P 56 компании Blohm & Voss.

В мае 1938 года оперативный отдел (Genst.1.Abt.) принял решение использовать сухопутный Ju 88 в качестве многоцелевого самолёта, который должен был применяться для борьбы на море. OKM считало Ju 88 особенно ценным для выполнения боевых задач при ведении боевых действий и разведки на морском театре. Однако дополнительно необходимо было провести исследования возможности использования этого самолёта в качестве торпедоносца и постановщика мин. При этом следовало обеспечить самолёт необходимыми спасательными средствами для экипажа.

Весной 1938 года командование ВМФ провело командно-штабные учения, одним из результатов которых стало сформулирование мнения относительно необходимости использования в составе морской авиации скоростного боевого самолёта, экипаж которого должен был иметь возможность:

- a) наносить бомбовые удары по малоразмерным точечным целям и кораблям;

- b) наносить удары по западному побережью Британии и Ла-Маншу, выполнять боевой разведку (основные требования), иметь более высокие летные характеристики и более мощное вооружение, позволяющие проникать вглубь территории противника на 600 морских миль;

- c) выполнять функции тяжелого истребителя и уничтожать передовые соединения противника в своих прибрежных водах (вспомогательные задачи);

- d) в ходе проведения разведывательных полётов выполнять различные задачи вне указанного перечня.

Эти требования были изложены в письме командования ВМФ (1 .Ski. I L Nr.797/38 g.Kdos.) от 6 апреля 1938 года. В примечаниях в плану еще раз отмечалось, что бомбовые удары по кораблям – если метеорологическая ситуация допускает это –следовало наносить только с использованием пикирующих бомбардировщиков. В дальнейшем в октябре 1940 года при отработке различных ситуаций, где в частях морской авиации применялись гидросамолёты He 115 и BV 138 оказалось, что с передовыми подразделениями флота противника собственные корабельные соединения эффективно бороться не способны и оба этих опытных образца самолётов должны были иметь не только достаточно мощное наступательное вооружение, но и необходимую для этого более высокую скорость полёта. По этой же причине He 115 и BV 138 не имели возможность выполнять разведывательные полёты.

В письме ОКМ от 6 апреля 1938 года были установлены окончательные тактические требования к морском пикирующему бомбардировщику:

- a) назначение: пикирующий бомбардировщик, разведчик, тяжелый истребитель;

- b) регион применения: Северное и Балтийское моря, участки севернее и северо-западнее Британских островов, включая канал Ла-Манш и его западный выход;

- c) конструкция: поплавковый гидросамолёт;

- d) силовая установка: двухмоторный;

- e) экипаж: два человека – пилот и наблюдатель. (от руки приписано 3 человека);

- f) скорость: максимальная – 500 км/ч, крейсерская – 300 км/ч;

- g) возможность выполнять взлёт с поверхности моря при волнении до 3 баллов и выполнять посадку при волнении до 4 баллов;

- h) дальность полёта: 2700 км;

- i) вооружение: две 2-см автоматические пушки с боекомплектом по 100 снарядов на ствол и два пулемёта с боекомплектом по 1000 патронов на ствол;

- j) сбрасываемая нагрузка: одна 500 кг бомба или две 250 кг бомбы;

- k) набор высоты: как можно более высокие характеристики скороподъёмности до рабочей высоты в 6000 метров;

- l) желательность обеспечения возможности выполнять взлёт со сбрасываемой нагрузкой с катапульты;

- m) наличие средств связи с дальностью действия до 1500 км, ручного сигнального прожектора, двухствольного сигнального пистолета с боекомплектом и прочих сигнальных средств;

- n) система управления: ручка или штурвал;

- o) средства обеспечения безопасности полета: оборудование для осуществления полётов условиях плохой видимости, огнетушить на случай возгорания системы подачи топлива;

- p) средства защиты: только против пожара;

- q) аварийно-спасательные средства: аптечка, аварийный запас продуктов, два линя, якорь;

- r) прочее оборудование: навигационное оборудование, компас для пилота и второй компас для наблюдателя, сумка с картами, сумка для наблюдателя, рулон писчей бумаги, прибор для замера величины сноса, бортовые часы, высотомер, резервный компас у наблюдателя, строп для запуска с катапульты;

- s) последовательность степени важности основных характеристик: горизонтальная скорость, способность пикировать, посадочные характеристики, скороподъёмность, взлётные характеристики.

Технический департамент RLM в письменной форме запросил рассмотреть возможность использования самолётов-амфибий, созданных на той же основе, что и вышеописанные самолёты, в случае, если требования пунктов f) и j) для поплавковых самолётов окажутся для недостижимыми.

В дальнейшем командование ВМФ на случай если поплавковые самолёты и самолёты-амфибии не будут соответствовать предъявляемым к ним требованиям решило проверить вариант применения обычного двухмоторного самолёта, который при выходе из строя одного двигателя и после сброса бомбовой нагрузки, имел бы возможность долететь от занимаемой противником территории до места базирования на высоте 200 метров без потери высоты и соответствовал бы указанным выше требованиям за исключением пунктов c) и g). В случае аварийной посадки на водную поверхность экипаж должен был иметь возможность без помех подать аварийный сигнал.

Пожелание обеспечения старта с катапульты было обосновано необходимостью производить взлёт на побережье при неблагоприятных погодных условиях в районе авиабазы. Речь в первую очередь идет о авиабазах на побережье Северного моря, где нередки сильное волнение, образование льда и ледоход.

15 июня 1938 года из оперативного отдела (Genst.lAbt.) ОКМ было получено письмо (Nr.1173/38 g.Kdos. III), в котором указывалось, что предъявленные требования от различных инстанций отличаются: имели место разногласия между исследованиями, которые проводились по заданию генерального штаба Luftwaffe и технического департамента RLM. Все эти различия были кратко обобщены в докладе, положения которого должны были послужить для отработки единых требований. Письмо было датировано 9 августа1938 года, имело пометку руководителя технического отдела RLM (Nr. 51/38 LC III g.Kdos.) и было связано с ранее отправленным письмом Nr.797/38 от 4 июня 38 года.

I. Принципиальные требования:

1. Скорость, которая предъявлена ОКМ в качестве необходимого требования, будет снижена примерно на 7%:

- – на уровне моря скорость будет равна 415-422 км/ч при полётном весе 9,6-9,7 тонн;

- – на высоте 4 км скорость будет равна 468-480 км/час при полётном весе 9,6-7,6 тонн;

- – полный полётный вес будет составлять 9,6 тонн;

- – полётный вес без бомбовой нагрузки с запасом топлива, достаточным для полёта на экономическом режиме, и с полным боекомплектом будет составлять 7,6 тонн.

2. Для самолёта-амфибии предъявленные требования должны быть еще меньше, поскольку двухпоплавковый самолёт по сравнению с летающей лодкой отличается гораздо лучше проработанной аэродинамикой.

3. Применение двухмоторных самолётов, способных действовать с обычных аэродромов. В случае выхода из строя одного из двигателей и сброса бомб самолет, обладающий требуемыми значениями характеристик, способен вернуться при полете на малой высоте.

Тем не менее, подача аварийного сигнала после выполнения аварийной посадки на воду была невозможна. При этом ожидалось, что при посадке остекленная передняя секция фюзеляжа может сразу заполниться водой или даже разрушиться. Радиостанция при проникновении воды во внутреннюю часть фюзеляжа сразу же выйдет из строя. Кабина экипажа из-за не подходящего для подобных посадок расположения несущих плоскостей и стабилизаторов сразу же окажется заполненной водой.

II. Заключение к требованиям ОКМ (см. выше):

- – пункты a/b, касающиеся вариантов применения и территорий, на которых предусматривается применение: разрабатываемый проект предусмотрен для данных целей;

- – пункт c) конструкция: двухпоплавковый самолёт со свободнонесущей подвеской поплавков, расположенным за двигателями двухкилевым хвостовым оперением, расположенной по центру гондолой с экипажем, отличными секторами обстрела установленного на самолёте оборонительного вооружения;

- – пункт d) двигатели: 2×DB 601 со взлётной мощностью по 1300 л.с. и боевой мощностью на высоте 4 км по 1200 л.с.;

- – пункт e) экипаж: предусмотрено данное расположение членов экипажа. Дополнительно на случай применения самолёта в варианте разведчика можно будет устанавливать четвертое сиденье;

- – пункт f) скорость: на высоте 4 километра 468-480 км/ч. Для получения более точных данных по величинам скорости и дальности полёта для данного самолёта должна быть определена рабочая высота полёта;

- – пункт g) взлетно-посадочные характеристики: требуемая мореходность для взлёта с поверхности моря при полной нагрузке по возможности должна быть рассмотрена с учетом высокой взлётной мощности силовой установки и соответствующего малого времени, необходимого для выполнения взлёта. Самолет должен быть способен выполнять посадку при волнении моря до четырех баллов со сниженным полётным весом: без бомб и с небольшим количеством топлива на борту.

- – пункт h) дальность полёта: при требуемой экономической скорости полёта 300 км/ч дальность полета должна составлять над уровнем моря – 2670 км, на высоте 4 км – 3000км.

- – пункт i) вооружение: предусмотрена установка следующего стрелкового вооружения:

- — наступательное вооружение: неподвижная установка в передней части фюзеляжа двух 2-см автоматических пушек и двух пулемётов,

- — оборонительное вооружение: два пулемёта в оборонительных подвижных огневых точках для защиты задней полусферы. Окончательное решение всего комплекта вооружения в связи с состоянием разработок и производства вооружений и лафетов еще не представляется возможным.

Размещение на борту боеприпасов в указанном выше количестве предусмотрено.

- – пункт j) бомбовая нагрузка: предусмотрена возможность размещения одной бомбы весом 500 кг. От варианта бомбовой нагрузки в виде двух 250 кг бомб предположительно необходимо будет отказаться из-за применения простой системы подвески бомб;

- – пункт k) набор высоты: скороподъёмность при нормальном полётном весе на уровне моря должна быть 7,5 м/с. Рабочий потолок полёта должен составлять 7,5 км, время набора высоты 4000 метров должно составлять 9 мин.

- – пункт l) способность выполнять взлёт с катапульты: от этого требования следует отказаться, поскольку может быть гарантирована возможность взлёта с поверхности воды при полной нагрузке при волнении моря в 2 балла. При превышении нагрузки возникают ограничения касающиеся группы 1. Топливные баки при превышении нормальной нагрузки, если это технически возможно, должны иметь возможность принимать дополнительный запас топлива;

- – пункт m) аппаратура связи: предусмотрена;

- – пункт n) система управления: штурвал, возможность лёгкой замены пилота в ходе полёта;

- – пункт o) средства обеспечения безопасности полета: предусмотрено оборудование самолёта всеми необходимыми приборами и размещение экипажа для выполнения полёта по приборам;

- – пункт p) средства защиты: в данный момент разрабатывается использование защищенных топливных баков и размещение топливных баков в лонжеронах, изготовленных в виде труб.

- – пункт q) прочее оборудование: на данном самолете предусмотрена установка прочих приборов и оборудования.

Отличительной особенностью данного проекта являются отличные сектора обстрела в направлении хвоста самолёта для подвижных оборонительных огневых точек. Лёгкий доступ к неподвижно установленному в носовой части вооружению и возможность осмотра данного вооружения в процессе полёта особенно важны.

III. Даты различных этапов разработки самолета данного типа при условии скорейшего начала работ должны быть следующими:

- – изготовление макета к весне 1939 года,

- – изготовление первого прототипа к весне 1940 года,

- – начало серийного производства с весны 1941 года.

Уже 13 августа 1938 года ОКМ направил в штаб оперативного руководства Luftwaffe сообщение, в котором указывалось, что технический департамент RLM обращается с просьбой выдать заказ на изготовление нескольких опытных образцов самолётов. Разумеется, что штаб оперативного руководства Luftwaffe сначала желал убедиться в том, что предъявляемые к самолёту требования действительно могут быть выполнены. Однако это решение возможно было принять не ранее лета 1940 года.

Примечательным тут является факт того, что данное предложение ОКМ было связано с изображениями, опубликованными в английском журнале «The Aeroplane» (Опубликован 1 апреля 1938 года). На данном изображении показана амфибия Saunders-Roe Cloud. Было бы ошибочно предполагать, что шасси здесь выполняло только вспомогательную роль, поскольку из летающей лодки была сделана амфибия.

ОКМ было заинтересовано в гарантированном использовании подразделений морской авиации в зимнее время. Амфибии и прочие самолёты подразделений морской авиации должны были дополнительно иметь возможность при образовании на поверхности воды льда выполнять полёты с сухопутных аэродромов.

На Балтийском море проблемы льдообразования предполагалось преодолеть в основном подготовкой специальных участков водной поверхности очищенных ото льда и усиления прочности поплавков самолётов. Считалось, что этого будет достаточно, и возникавшие временами проблемы, таким образом, будут решены. В Северном море проблема льдообразования была значительно сложнее. Технический департамент должен был проверить вариант, при котором все самолёты подразделений морской авиации могли бы получить возможность установки на поплавки или корпуса гидросамолётов колёсного шасси и в случае образования на поверхности воды льда данные самолёты могли бы выполнять посадки на обычные сухопутные аэродромы.

Под пунктом «Временное оборудование самолётов морской авиации с колёсным шасси» штаб руководства боевыми действиями Luftwaffe 31 августа 1938 года сообщил ОКМ, что вне всякого сомнения применение в морской авиации самолётов-амфибий является наилучшим вариантом, который возможно осуществить на практике. Тем не менее, техническая реализуемость данного предложения претерпела бы неудачу от того, что:

- a) принципиальная применимость конструкции самолета-амфибии к двухпоплавковым самолетам была технически малореализуемой. Это касалось как бортовых разведчиков He 60, He 114 и Ar 196, так и многоцелевых самолётов морской авиации He 59 и BV 138.

- b) разработка морских самолётов-разведчиков на базе Do 18 до BV 138 привела бы к такому увеличению взлётного веса, что их изготовление в вариантах самолётов-амфибий стало бы невозможным.

Попытка доработать уже имеющиеся самолёты морской авиации и оборудовать их поплавками (позднее специальными ледовыми поплавками), которые позволяли бы выполнять посадки в портах, водная поверхность которых была покрыта льдом, были решением, которое позволяло бы добиться желаемого результата.

В октябре 1939 года Технический департамент сообщил всем заинтересованным инстанциям о том, что разработка проекта «Stuka See» приостановлена и от постройки опытного образца данного самолёта решено отказаться.

Окончательное распоряжение и таким образом полное прекращение работ по созданию морского пикирующего бомбардировщика было сообщено в письме Genst.1.Abt. Nr. 3598/38 g.Kdos.(III) от 6 октября 1939 года. Обоснование прекращения работ по данной теме было следующим:

Требования по разработке боевых самолётов морской авиации пересмотрены потому что:

- по сообщению отдела LC 7 (главный штабной инженер Райденбах [Hauptstabsing. Reidenbach]) в октябре 1938 года разработки, которые велись по данной теме требовали привлечения значительных ресурсов что не позволяло в полной мере вести работы по другим темам;

- результаты проведённых исследований показали, что предъявляемые требования сложно обеспечить в полной мере;

- в рамках программы развития ВВС, на которой господин генерал-фельдмаршал Геринг распорядился сконцентрировать все усилия, боевой самолёт, способный выполнять над морем задачи истребителя, пикирующего бомбардировщика и разведчика, не предусмотрен;

- господин генерал-фельдмаршал Геринг приказал, что работы по созданию самолётов морской авиации должны быть сконцентрированы на больших летательных аппаратах с экстремально большой дальностью полёта и вооружением, способным бороться с кораблями противника.

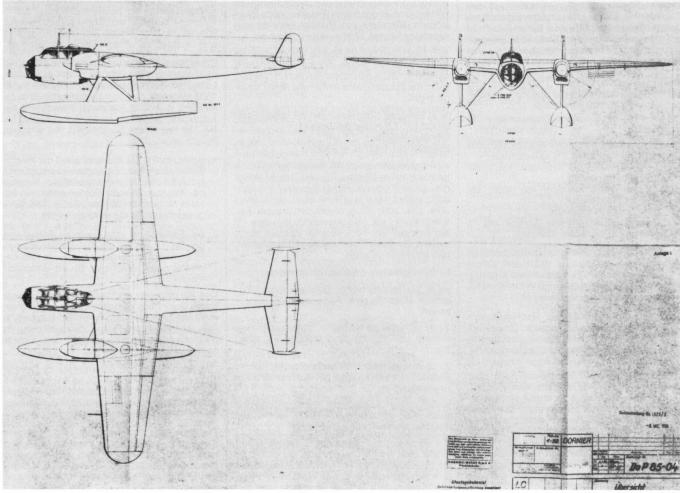

В заключении следует сказать, что, возможно, представляют интерес планы постройки компанией Dornier двух прототипов (V1 иV2) поплавкового гидросамолета Do 217 W. Для разработки V1 требовалось RM 285100, для его постройки RM 453200 и еще RM 405500 необходимо было затратить на постройку Do 217 W V2. Осмотр макета данного варианта самолёта был запланирован на 18 июля 1939 года.

В связи с этим я хотел бы внести некоторое уточнение. В журнале «Flieger», выпуск 06/1979, в статье под заголовком «Dornier P-85» сообщено следующее:

«Компания Dornier предлагала RLM как возможный вариант, продать Японии разработки по проекту P-85. В это время (1938 год) проект Do 217 еще не был полностью готов и при этом еще не было разрешения продавать данные по этому самолету за рубеж».

Кроме того, на эскизах, которые отсутствуют в оригинальных документах, представленных в статье журнала «Flieger», поплавковый вариант Do 217 должен был получить два двигателя воздушного охлаждения BMW-801. Но дело в том, что двигатели типа BMW-801 не предусматривалось устанавливать на поплавковых версиях Do 217 и к тому же в то время о возможности установки двигателей данного типа еще не могло быть и речи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническое описание

№ 1325

Дата: 8.03.1938 года

Двухмоторный цельнометаллический самолёт Dornier

морской пикирующий бомбардировщик Do P 85

с силовыми установками DB-601 C, редукция 1,88/1

Государственная тайна!

Соблюдать требования по режиму секретности!

Содержание:

данное техническое описание содержит:

8 страниц и

7 приложений.

Приложение 1, лист 1

Основные размеры № 170

Морской пикирующий бомбардировщик

Do P 85 (Do-217 с поплавками)

Силовая установка: 2×DB-601 C

1) Различное:

Расчетный вес: 10000 кг

Категория: пикирующий бомбардировщик

Норма прочности: требуемая группа II с 0-8,5 т

Максимальная длина: 16,4 м

Максимальная ширина: 19,0 м

Максимальная высота, включая воздушные винты: 5,55 м

2) Количество мест:

Пилот: 1

Радист-стрелок: 1

Стрелок: 1

3) Несущие плоскости:

Размах крыла: 19 м

Максимальная длина хорды крыла: 4,1 м

Площадь крыла, включая элероны: 57 м²

Стреловидность крыла у корня: 4°

Стреловидность крыла у законцовок: 4°

V-образный угол установки крыла по задней кромке: 2°20’

4) Поплавки:

Расстояние между поплавками: 5,8 м

Максимальная длина: 10,15 м

Максимальная ширина: 1,28 м

Максимальная высота: 1,25 м

Объём поплавков: 2×8100 л

Угол поплавка у редана: 140°

Приложение 1, лист 2

5) Хвостовое оперение:

Площадь горизонтального оперения с компенсаторами: 9,44 м²

Площадь вертикального оперения с компенсаторами: 4,72 м²

Площадь элеронов с компенсаторами: ≈4,16 м²

Площадь посадочных щитков с разгружающими поверхностями: ≈4,4 м²

6) Воздушные винты:

Исполнение винта: с регулировкой шага

Диаметр винта нормальный: 4 м

Диаметр винта максимально возможный: 4 м

Количество лопастей: 3

Материал: металл

Тип винта: VDM

7) Топливная система:

Количество топливных баков: 4

Объём воздуха, помещающийся в топливные баки: 2200 л

Практический объём топливных баков, подлежащий заполнению топливом: 2200 л

Установка топливных баков: встроенные

Материал, из которых изготовлены топливные баки:

2 бака из коттонида,

2 бака мягкие.

8) Система смазки:

Объём воздуха, вмещающийся в масляные баки: 240 л

Практический объём масляных баков: 190 л

Установка масляных баков: встроенные

Материал, из которых изготовлены масляные баки: коттонид

Manzell, 17.02.1938 год

Т 101-Hd/Sch

2 подписи

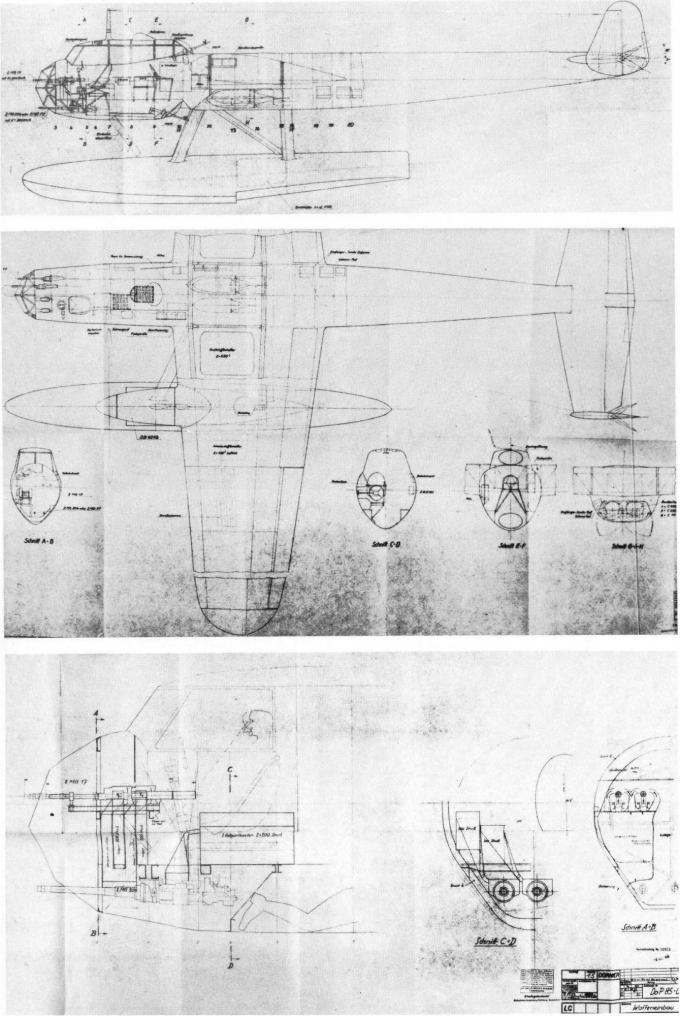

I Общее

1. Исполнение:

свободнонесущий цельнометаллический высокоплан

2. Прочность:

В соответствии с обговоренными 22.01.1938 года данными, касающимися нагрузки для пикирующего бомбардировщика, предел прочности при полётном весе 9000 кг:

n×j=5,5/1,8=9,9

Т 202

подпись

II Конструкция

1. Фюзеляж:

Фюзеляж как у Do-217 с учетом необходимости размещения на борту необходимого оборудования и выполнения ряда необходимых изменений.

Фюзеляж состоит из трех частей: до шпангоута 10/11 располагается передняя секция, до шпангоута 2/3 съёмная полностью прозрачная кабина, до шпангоута 16/17 располагается средняя секция, представляющая собой единое целое со средней частью крыла, и несущая задняя часть фюзеляжа на которой располагается так же и часть средней части крыльев.

Подобное исполнение фюзеляжа упрощает изготовление и обеспечивает возможность транспортировки по автомобильным и железным дорогам.

Экипаж, состоящий из трех человек, размещается в передней секции фюзеляжа перед 11-м шпангоутом как можно ближе друг к другу с учетом обеспечения свободного перемещения.

Остекление кабины пилота выполнено из стекла, которое при повреждениях не даёт осколков.

На левой стороне для пилота смонтировано приспособление, позволяющее осуществлять регулировку по высоте и длине установленного на шлицах сидения пилота.

В нижней части приборной доски перед сиденьем пилота смонтирована точка подключения к системе радиопеленгатора. Оборудование для обслуживания радиопеленгатора установлено на потолке кабины пилота.

В распоряжении пилота находятся четыре неподвижно установленные огневых точки: две2 пушки MG-204 калибра 20 мм и 2 пулемёта MG-17 калибра 7,92 мм. Боекомплект для пушек по 200 снарядов на ствол, боекомплект для пулемётов по 500 снарядов на ствол.

К данному вооружению имеется удобный доступ. Вместо пушек MG-204 возможна установка MG-151 или MG FF.

Слева от сидения пилота расположен рычаг регулировки оборотов силовой установки и аппаратура системы пожаротушения.

Переключатели топливной системы, рычаги для ручного привода системы подачи топлива, регулировки забора воздуха и регулировки радиатора системы охлаждения двигателей расположены за сиденьем пилота не левой стенке кабины в специальном едином блоке.

Под этим блоком расположен пенал для полётных карт.

Справа между шпангоутами 8 и 9 на стенке закреплено складывающееся сиденье наблюдателя.

На левой стенке кабины закреплены радиостанции. На правой стенке закреплены ящики с аккумуляторными батареями, пеленгатор, электрические переключатели и оба аккумулятора. Далее сзади сверху и снизу находятся подвижные огневые точки, в каждой из которых расположено по одному пулемёту MG-15.

Стрелок-радист сидит спиной к направлению полёта, имеет возможность обслуживать верхнюю оборонительную точку и вести переговоры при помощи радиостанции. В кабину пилота и в кабину стрелка-радиста можно попасть сверху через открывающийся фонарь между шпангоутами 9 и 10. Подняться в верхнюю часть фюзеляжа можно при помощи специальных скоб установленных на обоих консолях крыла.

Кроме того в нижней части фюзеляжа между шпангоутами 7 и 9 располагается еще 1 люк со сбрасываемой крышкой.

Между шпангоутами 11 и 12 располагается специальное спасательное оборудование необходимое экипажу при аварийной посадке на воду. Между шпангоутами 12 и 15 располагается бомбоотсек, в котором на бомбодержателях можно подвешивать 1 бомбу весом 500 кг или 2 бомбы весом по 250 кг. При монтаже в бомбоотсеке специального держателя имеется возможность подвешивать 8 бомб весом по 50 кг.

За шпангоутом 15 находится кормовая секция фюзеляжа, в которой расположен компас, аптечка, преобразователь радиостанций и оборудование для слепого полёта. Между шпангоутами 14 и 15 и между шпангоутами 17 и 18 на верхней части фюзеляжа находятся специальные выемки, при помощи которых члены экипажа имеют возможность подняться в кабину.

2. Поплавки:

Каждый из поплавков имеет объём примерно 8100 литров.

Поплавки в целях обеспечения герметичности снабжены специальными перегородками.

Для осмотра каждого из изолированных отсеков поплавков имеются герметично закрываемые люки.

В каждом из поплавков расположено по одному мягкому резиновому, изготовленному из материала Buna, топливному баку объёмом по 550 литров.

3. Хвостовое оперение:

Хвостовое оперение выполнено такими же как и у Do-217.

4. Система управления:

Раздельная. Курсовое управление фирмы Siemens K4U.

5. Несущие плоскости:

Как у Do-217. Изменения, внесённые в конструкцию, позволяют вместо колёсного шасси устанавливать поплавки.

Профиль с постоянной точкой приложения сил. Тормозные щитки на нижней поверхности крыла. Противообледенительная система на передней кромке крыльев. Соединения секций крыла выполнены вне моторных гондол. Средняя секция крыла выполнена как единое целое с фюзеляжем. Внешние секции крыла съёмные.

Выбранное исполнение и разделение крыла даёт ряд преимуществ:

В случае повреждений съёмные внешние секции крыльев позволяют легко производить ремонт и замену.

Упрощается изготовление.

Упрощается сборка, поскольку поплавки крепятся к неразъёмным элементам конструкции самолёта.

Имеется возможность располагать для хранения на сравнительно небольшом пространстве большее количество самолётов, у которых демонтированы внешние секции крыла. При необходимости внешние секции крыла можно быстро установить на самолёты.

Имеется возможность транспортировки частично разобранных самолётов по железным и автомобильным дорогам.

III Силовая установка

1. Расположение:

Расстояние между моторными гондолами составляет 5,8 м.

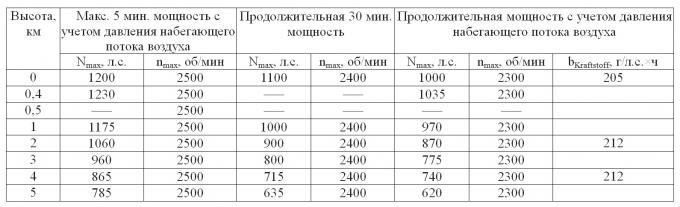

2. Технические характеристики:

Двигатели DB-601 G с понижающим редуктором , редукция 1,88/1. В целях улучшения условий полёта в нормальных условиях и при полёте с одним неработающим двигателем желательно, чтобы направления вращения воздушных винтов были противоположными.

Взлётная мощность 1300 л.с.

Максимальная мощность, развиваемая на уровне земли в течение пяти минут, 1200 л.с.

Максимальная мощность, развиваемая высоте 500 м в течение пяти минут, с учетом набегающего потока воздуха 1230 л.с.

3. Моторные гондолы:

Несущая рама двигателя и все соединительные разъёмы силовой установки, установленные на противопожарной перегородке, выполнены таким образом, что при необходимости имеется возможность устанавливать на самолёт различные модификации как DB-601, так и Jumo-211.

Незначительные изменения позволят в дальнейшем устанавливать и силовые установки с двигателями воздушного охлаждения.

4. Управление силовой установкой:

Рычаг подачи газа и рычаг привода системы пожаротушения установлены в кабине пилота на левой стенке кабины.

Там же на левой стенке кабины позади пилота установлены рычаг ручного привода топливного насоса, регулятор потока воздуха забираемого для силовых установок и регулятор системы охлаждения.

5. Система запуска двигателя:

Запуск производится стартером Bosch-Eclipse или вручную.

6. Топливная система:

В крыле расположены два защищенных топливных бака ёмкостью по 550 литров.

Топливные баки в целях упрощения производства и поставок, взаимозаменяемы.

В каждом из поплавков расположено по 1 мягкому резиновому, изготовленному из материала Buna, топливному баку объёмом по 550 литров.

Топливо к двигателям поступает из соединённых между собой расходных топливных баков, установленных в передней части крыла.

Объёмы масла для силовой установки, заливаемого в масляные баки, зависят от количества топлива, заливаемого в топливные баки для выполнения тех или иных задач.

7. Система смазки:

В крыле расположены два защищенных топливных бака ёмкостью по 120 литров, в которые заливается по 95 литров моторного масла.

Масляные баки в целях упрощения производства и поставок, взаимозаменяемы.

8. Система охлаждения:

водяная.

9. Выхлопная система:

выхлопной коллектор.

В целях использования реактивной тяги выхлопных коллекторов силовой установки были проведены соответствующие исследования.

10. Воздушные винты:

Два воздушных винта фирмы VDM с диаметром 4 метра и с регулируемым шагом лопастей.

В целях улучшения лётных характеристик желательно использование воздушных винтов с противоположным вращением.

Do P 85-01

Лётные характеристики

А) Предварительное замечание:

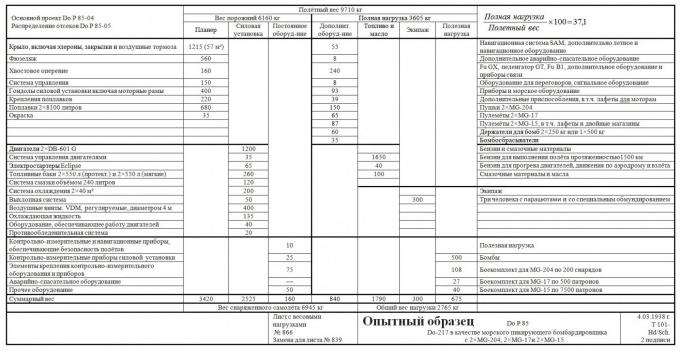

При расчёте лётных характеристик за основу для выполнения расчетов принимались следующие данные:

1. Размеры: данные взяты из чертежей общего вида проекта Do P 85-01.

2. Весовые нагрузки: согласно листа с соответствующими данными № 866.

3. Мощность силовой установки: 2×DB-601 G согласно данным указанным в приложении DB-601/VIII, датированном мартом 1938 года № 9.

Взлётная мощность: 1300 л.с. при 2600 об/мин.

4. Воздушный винт: с регулируемым шагом винта, диаметр 4 м.

Редукция: обороты двигателя/ обороты воздушного винта: 1,88/1.

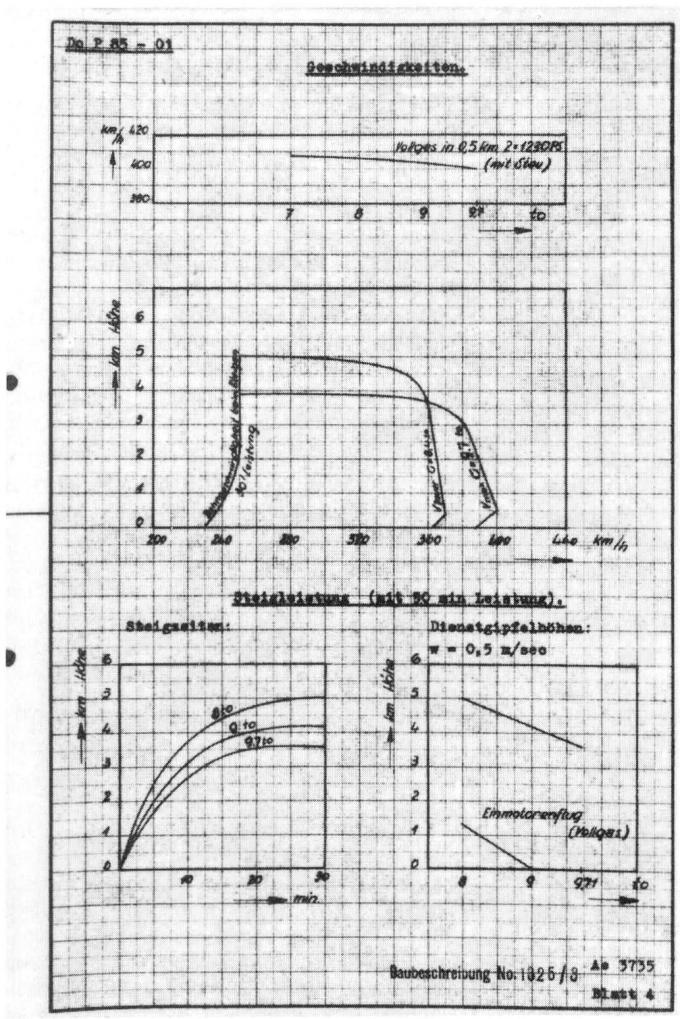

Скорости

Для определения скоростных показателей за основу можно принять следующие данные:

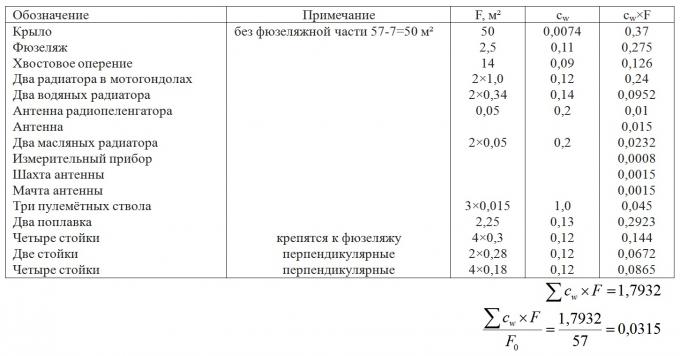

а) Основные данные cw (ориентировочные):

b) КПД воздушного винта: 0,83 при частоте вращения 1330 об/мин.

Летные характеристики

Do P 85

(Do-217 с поплавками)

2 × DB 601 G

шесть единиц вооружения, антенна, шахта для антенны, рамка пеленгатора (с обтекателем),

с протектированными топливными баками,

с воздушными винтами с регулируемым шагом.

Летные характеристики рассчитаны без учета реактивной тяги силовой установки.

Сверху-вниз:

скоростные характеристики на высоте 0,5 км при мощности силовой установки 2×1230 л.с.

скоростные характеристики на различных высотах при мощности силовой установки 2×1230 л.с.

скороподъёмность по продолжительном (30 мин) взлётном режиме работы силовой установки (слева).

потолок полёта при скороподъемности 0,5 м/сек. с одним двигателем, работающим на режиме максимальной мощности

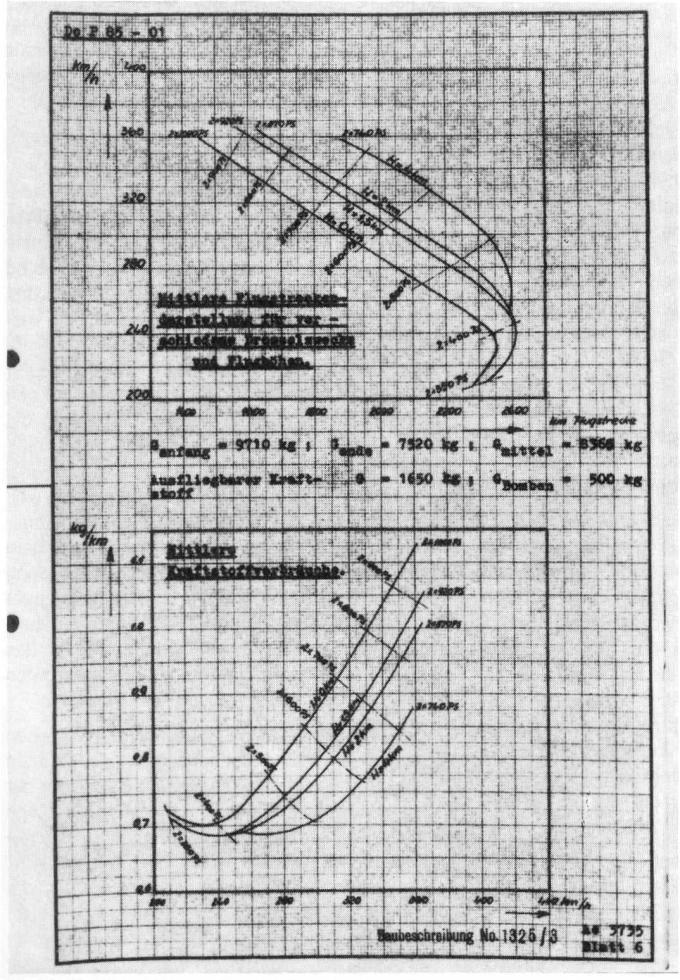

Сверху-вниз:

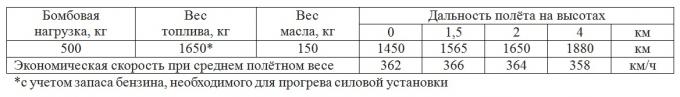

скоростные характеристики на различных высотах при взлётном весе 9710 кг, посадочном 7520 кг, среднем полётном весе 8365 кг с 1650 кг топлива и 500 кг бомб

средний расход топлива при различных мощностях силовой установки на различных скоростях полёта.

Дальность полёта

При допустимой продолжительной мощности силовой установки по А3 предположительный удельный расход топлива при максимальном дросселировании двигателей на минимальной высоте и прочих высотах:

Показатели оптимальной дальности полёта при наиболее экономичном режиме работы силовых установок и различных высотах

Нагрузка: 500 кг бомб и 1650 кг топлива

Высота полёта 1500 м

Мощность силовой установки: 2×400 л.с.

Экономическая скорость: 246 км/ч

Оптимальная дальность полёта 2420 км

Высота полёта 4000 м

Мощность силовой установки: 2×450 л.с.

Экономическая скорость: 270 км/ч

Оптимальная дальность полёта 2400 км

Взлёт и посадка (расчетные данные)

Взлёт с наибольшим полётным весом 9710 кг

Самолет оборудован | посадочными щитками | закрылками Фаулера |

Взлётная мощность | 2×1300 л.с. | 2×1300 л.с. |

Длина разбега | 480 м | 320 м |

Время, затрачиваемое на взлёт | 25 с | 20 с |

Взлётная скорость | 145 км/ч | 124 км/ч |

Время, затрачиваемое на отрыв от земли | 1,7 с | 2,3 с |

Посадка при весе 8365 кг

Самолет оборудован | посадочными щитками | закрылками Фаулера |

Посадочная скорость | 114 км/ч | 107 км/ч |

Время, затрачиваемое на отрыв от земли | 2,3 с | 2,6 с |

источник: Theodor Mohr «Do 217 auf Schwimmern» Luftfahrt international 6/1982