Отечественные противокорабельные ракеты. На океанских просторах. Часть вторая.

Новые корабли — новые планы

В какой-то мере разработка атомных крейсеров пр. 63 стала проявлением инерции мышления отечественных флотоводцев, стремившихся во что бы то ни стало иметь в составе перспективного флота представительные ракетные «дредноуты».

Впрочем, они были не одиноки: их заокеанские коллеги уже разворачивали строительство атомного крейсера «Лонг Бич». Существование этого весьма дорогого корабля, так и оставшегося «белым слоном» флота дяди Сэма, в какой-то мере оправдывалось задачей прикрытия от ударов с воздуха строившегося в те же годы также атомного авианосца «Энтерпрайз». В соответствии с этим назначением на американском крейсере устанавливались разнообразные зенитные комплексы. Планы размещения на нем ударного вооружения (сначала крылатых ракет «Регулус-2», а затем баллистических «Поларис») были отвергнуты еще до воплощения корабля в металле.

Напротив, с учетом фактического соотношения сил флотов единственной задачей, которую реально могли выполнить такие дорогие «игрушки», как отечественные аналоги крейсера «Лонг Бич» — проектировавшиеся в середине XX века атомные крейсера пр. 63 и построенные спустя десятилетия корабли пр. 1144 — было, увы, «отвлечение на себя сил и средств флота противника».

В качестве ударного вооружения корабля пр. 63 рассматривались противокорабельные самолеты-снаряды (крылатые ракеты) П-40 с дальностью пуска до 100 км. Их намеревались выполнить на базе авиационной ракеты К-10С с дальностью до 160—200 км, уже разрабатывавшейся по постановлению от 14 марта 1954 г. Как и авиационный вариант, создание крылатой ракеты для кораблей поручили микояновскому ОКБ-155. Систему управления корабельного комплекса проектировал НИИ-10, а авторы аппаратуры исходной авиационной системы К-10 из КБ-1 выступали в качестве консультантов и научных руководителей. Другим новым элементом комплекса — пусковой установкой — занималось ЦКБ-34. Таким образом, корабельное вооружение предполагалось создать по схеме, уже отработанной при «оморячивании» первенца творческого содружества КБ-1 и ОКБ-155 — авиационной системы «Комета» с ракетой КС, преобразованной во флотскую «Стрелу» с ракетами С-2 для вооружения достраиваемых крейсеров пр. 67.

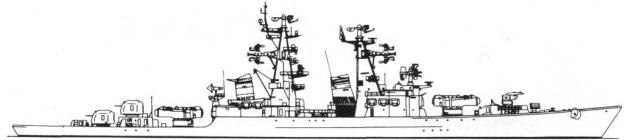

Наряду с амбициозным крейсером пр. 63 в программу судостроения входил и намного более реальный эсминец пр. 58, который должен был сменить на стапелях ракетоносцы пр. 56М и 57бис, оснащенные первыми советскими серийными противокорабельными ракетами КСЩ. Как сами корабли-носители, так и их вооружение явно несли на себе клеймо «Сделано на коленке». По сути дела, первые ракетоносцы нашего флота представляли собой немного модернизированные варианты последних классических эсминцев пр. 56, на которых поворотные пусковые установки ракет сменили привычные артиллерийские башни, а сами КСЩ вели свою родословную от немецких авиационных ракет Hs173 и ранее испытанных отечественных авиационных «Щук». Переход от пр. 57бис к пр. 58 ознаменовал собой отказ от практики создания ракетоносцев в «пожарном порядке» с поставкой промышленностью кораблей и оружия, подобранных из имевшегося в высокой степени готовности задела. Это был переход от реализации принципа «лопай, что дают» к выделению флоту тех средств, которые представлялись ему наиболее необходимыми.

По постановлению 1955 г. корабли пр. 58 предусматривалось оснастить самолетами-снарядами с дальностью пуска до 50 км, разработка которых также поручалась ОКБ-155. Систему управления должен был представить МНИИ-1. Отметим, что, в отличие от вооружения корабля пр. 64, ракета для эсминца не имела конкретного прототипа среди уже разрабатывавшихся ОКБ-155 образцов авиационного оружия.

Предэскизный проект корабля пр. 63 предписывалось подготовить во II квартале 1956 г., а аналогичную документацию по пр. 58 — на год раньше.

Неопределенность планов дальнейших работ, связанная с бурным развитием военной техники, затруднила формирование не только десятилетней, но даже и пятилетней программы судостроения. Поскольку промышленность не могла простаивать и пребывать в полной неопределенности, правительство своим постановлением от 30 января 1956 г (о контрольных цифрах пятилетки 1956— 1960 гг.) задало «эрзац-программу» судостроения. Она предусматривала достройку восьми незавершенных крейсеров по пр. 67 и переоборудование по пр. 70 с зенитным ракетным вооружением трех из уже построенных кораблей, строительство 14 эсминцев пр. 57 с ракетами КСЩ и переоборудование пяти эсминцев пр. 30 по пр. 60 с перевооружением катерными ракетами П-15, а также сдачу флоту одного корабля пр. 58 в завершающем году шестой пятилетки.

Тем не менее через полгода с небольшим постановлением от 25 августа 1956 г о создании кораблей с новыми видами оружия и энергетическими установками в 1956—1962 гг. и программе военного кораблестроения на 1956—1960 гг. была достаточно детально определена программа военного кораблестроения хотя бы на текущую пятилетку. В части кораблей-носителей противокорабельного вооружения предполагалась достройка пяти крейсеров пр. 67 с системой «Стрела», 12 эсминцев по пр. 57 и четырех кораблей по пр. 56М с КСЩ, а также строительство одного корабля пр. 58 с ракетами П-35. Перспективный крейсер пр. 63 с ракетами П-40 должен был пополнить флот по завершении пятилетки, а именно в 1963 г., что, конечно, является абсолютно случайным совпадением с номером проекта. Кроме того, программой предусматривалось строительство подводных лодок пр. 651 с ракетами П-6.

Проект 63 должен был разрабатываться на конкурсных началах традиционным проектантом крупных надводных кораблей ЦКБ-17 (ныне Невское ПКБ) под руководством ранее создавшего пр. 68бис главного конструктора А.В. Савичева, а также ЦКБ-16. Хотя последняя организация и была создана И.В. Сталиным специально для конструирования тяжелого (фактически линейного) крейсера пр. 82, в описываемый период она уже почти полностью переключилась на работы по подводным лодкам и не могла составить серьезной конкуренции. Проект 58 готовился под руководством главного конструктора В.А. Никитина в ЦКБ-53 (в настоящее время Северное ПКБ), с предвоенного времени специализировавшемся на проектировании эсминцев. Подводная лодка пр. 651 создавалась коллективом главного конструктора А.С. Кассациера в основной отечественной организации по подводному судостроению — ЦКБ-18 (ныне ЦКБМТ «Рубин»).

Предусмотренная для вооружения эсминца пр. 58 ракета П-35 должна была иметь дальность пуска до 100—120 км при скорости полета 1500—1800 км/ч. Предназначенная, как и катерная П-15, для решения в первую очередь противодесантных задач, П-35 должна была оснащаться боевой частью массой 500 кг. В отличие от постановления 1955 г., в качестве разработчика ракеты определялось не ОКБ-155, а руководимое В.Н. Челомеем ОКБ-52. Микояновское ОКБ было перегружено работами по созданию нескольких типов истребителей, включая будущий МиГ-21, крылатых ракет К-10С и Х-20, а также перспективными проработками по ракете К-14, в дальнейшем трансформировавшейся в комплекс К-22 с ракетой Х-22. Создание нового самолета-снаряда для пр. 58 «с нуля» могло оказаться той самой соломинкой, которая, по поговорке, переломила хребет верблюду. Напротив, В.Н. Челомей уже решил (во всяком случае в рамках этапа наземной отработки) основные проблемы по созданию крылатой ракеты П-5 и стремился предельно полно использовать накопленный научно-технический задел в новых проектах. Естественно, что он всеми силами старался получить новые заказы и с энтузиазмом подхватил работы по П-35. Наряду с головным разработчиком сменился и соисполнитель по системе управления — к работе приступило НИИ-10.

ОКБ-52 на конкурсных началах участвовало также и в проектировании предназначенной для вооружения подводных лодок ракеты П-6, рассчитанной на пуски на почти вдвое большую дальность (до 200 км) при несколько меньшей скорости полета (1500—1600 км/ч). Поскольку предполагалось, что подводные лодки будут находиться на большом удалении от родных берегов и кроме решения официально поставленной основной задачи борьбы с конвоями возможно также и действовать против авианосных ударных групп, для ракеты со стартовой массой 5 т предусматривалась тонная боевая часть. Разработку системы управления для П-6 поручили ленинградскому НИИ-49, уже получившему в конце 1940-х — начале 1950-х гг. опыт создания аппаратуры берегового противокорабельного комплекса «Шторм», доведенного до стадии летных испытаний.

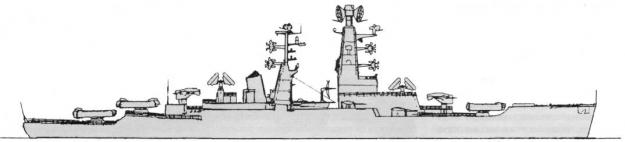

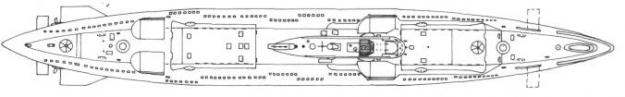

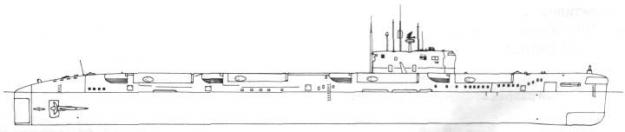

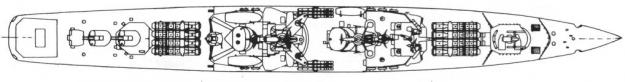

Крейсер пр. 64 (проект).

ОКБ-52 создавало П-6 на базе своей стратегической ракеты П-5, а конкурировавшее с ним ОКБ-49 Г.М. Бериева — в развитие собственной стратегической П-10.

Хотя постановлением 1956 г. и предусматривался выбор разработчика П-6 по результатам рассмотрения эскизных проектов, фактически все определялось результатами отработки их стратегических прототипов — П-5 и П-10. Выбор однозначно делался в пользу Челомея: исследования корабелов подтвердили возможность размещения на лодках вдвое большего числа ракет его конструкции.

Как уже отмечалось, для перспективного крейсера пр. 63 предназначался комплекс П-40. На корабле намечалось установить четыре пусковые установки на 12—16 ракет и два комплекта средств радиоуправления. Заявленный уровень летно-тактических характеристик ракеты П-40, по-прежнему разрабатываемой ОКБ-155, определялся уже подтвержденным техническим обликом ее авиационного прототипа К-10 и превышал ожидаемые показатели П-6 и П-35. При пуске по кораблям противника дальность должна была составлять 200—250 км, при поражении береговых объектов — 300—350 км, при этом скорость полета находилась в диапазоне 1700—2000 км/ч. Стартовая масса составляла около 5 т при тонной боевой части. Системой управления занимался НИИ-10.

Маршевые двигатели для П-6 и П-40 должно было проектировать ОКБ-300 Туманского, для П-35 — ОКБ-45, стартовые ускорители — КБ-2 И.И. Картукова на заводе №81, твердотопливные заряды для них — НИИ-125 Б.П. Жукова. Пусковые установки для надводных кораблей конструировало ЦКБ-34, для подводной лодки — непосредственно ее разработчик, ЦКБ-18.

Однако эти, казалось бы, четко заданные планы создания ракетоносного флота не воплотились в реальность. На то были объективные причины, прежде всего явное моральное устаревание уже отрабатываемых ракетных комплексов «Стрела» и КСЩ. В случае с последним это привело к сокращению численности построенных эсминцев пр. 57бис с 12 до 8 единиц, а от вооружения «Стрелой» недостроенных крейсеров вообще отказались.

Кроме того, проявился и приснопамятный субъективизм тогдашнего высшего партийно-государственного руководителя Н.С. Хрущева. Как известно, он отличался как любовью к новизне, так и крайней нетерпеливостью. В частности, в 1958 г., не дождавшись завершения шестой пятилетки и не утруждаясь анализом итогов ее фактического исполнения, он решил перейти к более протяженному плановому периоду. Первая семилетка должна была охватить период 1959—1965 гг. В результате не только по форме, но и по существу пересматривались все ранее принятые планы, в том числе и по военному кораблестроению. Но начало радикального пересмотра совсем недавно утвержденной кораблестроительной программы положил вовсе не Хрущев.

Еще в июле 1956 г. председатель Морского научно-технического комитета адмирал Л.М. Владимирский предложил Главкому ВМФ ограничить постройку крейсеров пр. 67 всего тремя единицами, а последующие корабли вооружить более совершенными комплексами с ракетами П-6. Спустя полгода Главнокомандующий флотом С.Г. Горшков утвердил тактико-техническое задание на разработку пр. 67бис с четырьмя пятиконтейнерными пусковыми установками П-6. Но вскоре взгляды на будущность недостроенных кораблей вновь изменились.

Министр обороны Г.К. Жуков и Главком ВМФ С.Г. Горшков в июне 1957 г. обратились в правительство с предложением отказаться от параллельного строительства и переоборудования кораблей противокорабельным (пр. 67) и зенитным (пр. 70) ракетным оружием. Успешная отработка П-5 и П-10 — Челомеевского и Бериевского прототипов крылатой ракеты П-6 — позволила рассматривать именно ее как основу вооружения достраиваемых крейсеров, разместив на них одновременно и зенитные комплексы средней дальности.

В результате в ЦКБ-17 под руководством главного конструктора В.В. Ашика по утвержденному в июле 1957 г. ТТЗ началась разработка корабля пр. 64, в состав вооружения которого должно было войти 12—16 крылатых ракет П-6, 20 зенитных ракет комплекса большой дальности М-3 и 32 — малой дальности М-1, а также четыре спаренных зенитных 76-мм автомата АК-726. Все надстройки корабля безжалостно перекраивались, в результате чего он приобретал совершенно оригинальный изящный силуэт в стиле пр. 58. Принятые исходя из оптимистической оценки ожидаемого хода отработки предназначенных для пр. 64 ракетных комплексов сроки поступления кораблей на флот представлялись вполне приемлемыми: головной «Кронштадт» должен был вступить в строй в 1960 г., а остальные шесть — в 1961—1962 гг.

Аналогичный состав вооружения предусматривался и для атомного крейсера пр. 63, стой разницей, что количество ракет П-6 увеличилось до 18—24, а для зенитного комплекса М-1 — до 64. Дополнительно на пр. 63 можно было разместить и две стратегические крылатые ракеты П-20, хотя реальных перспектив приблизиться к отдаленным чужим берегам у крейсера, конечно, не было.

Корабль можно было с полным основанием назвать «ракетным дредноутом», причем не только по солидности (водоизмещение приближалось к линкорам царской постройки, длина была еще больше), но и по наличию конструктивной защиты. Особое внимание уделили бронированию отсека реакторов, справедливо полагая, что их повреждение в совокупности с разрушением биологической защиты по последствиям для экипажа будет сравнимо с попаданием германского снаряда в артиллерийский погреб английской «Куин Мери». Пусковые установки крылатых ракет также прикрыли бронированием, выполнив их поднимающимися для стрельбы.

В последовавшей дискуссии о будущем этих крейсеров флот настаивал на их достройке по современным проектам, а промышленность, напротив, стремилась поскорее направить их на переплавку, считая, что построить корабль заново обойдется, может быть, и дешевле: не надо будет тратить силы и средства на аккуратный демонтаж уже готового.

Так называемое самоприкрытие кораблей считалось невозможным. Зенитный комплекс М-2бис имел дальность стрельбы 42 км, а в те годы ожидалось поступление на вооружение американской авиации ракет «воздух—корабль» с досягаемостью до 150—200 км, которые, впрочем, реально появились лишь спустя почти два десятилетия. Огневая производительность комплекса М-2бис составляла всего один пуск в полторы минуты, а комплекса М-1 — два пуска в минуту.

По оценке председателя Госкомитета по судостроению (т.е. министра судостроения) Б.Е. Бутомы, достройка крейсеров должна была обойтись в 2 млрд. рублей, а каждый год их эксплуатации — в 200 млн. рублей. Эти затраты приведены в масштабе цен, действовавших до реформы 1961 г., в ходе которой 10 «старых» рублей менялись на один «новый», покупательная способность которого снижалась весьма умеренными темпами вплоть до начала «перестройки».

Кроме того, как достраиваемые корабли, так и их атомные аналоги еще не были обеспечены основными комплектующими системами. Наибольшие сомнения вызывал зенитный комплекс М-3, находившийся только на проектной стадии. Поэтому пришлось пойти на использование комплекса М-2бис (морской версии сухопутного С-75М), дальность стрельбы которого уступала М-3. Кроме того, в нем применялись ракеты на высокотоксичных и агрессивных компонентах жидкого топлива, абсолютно неуместных на надводных кораблях, по основам своего применения должных выдерживать попадания снарядов и бомб противника с минимальным ущербом для боеспособности. Да и противокорабельный комплекс П-6 был фактически принят на вооружение только в 1964 г. Правда, задержка с его разработкой примерно соответствовала сдвигу сроков постройки подводных лодок — его носителей и, скорее всего, не слишком осложнила бы и ввод в строй достраиваемых крейсеров в том случае, если бы было принято соответствующее решение.

Еще менее реальным выглядело строительство атомных крейсеров: на все перечисленные проблемы накладывалось фактическое саботирование атомным ведомством всех работ по мощному реактору, необходимому для этого корабля. В результате от достройки крейсеров пр. 68бис-ЗиФ отказались, равно как и от строительства атомного корабля пр. 63.

Буйство фантазии отечественных корабелов в конце 1950-х гг. проявилось не только в разнообразии вариантов модернизации недостроенных крейсеров, но и в проработке воистину научно-фантастических проектов.

Одним из них был погружающийся скоростной ныряющий катер-ракетоносец пр. 662, вооруженный комплексом П-6. В лодочном ЦКБ-18 в 1958 г. были проработаны варианты такого корабля: основной, представляющий собой погружающийся катер водоизмещающего типа с надводной скоростью 32—38 узлов и модификация на подводных крыльях с увеличенной до 45—50 узлов скоростью и уменьшенной дальностью. Однако при подготовке судостроительной программы ныряющий катер сочли неперспективным, так как надводная скорость его основной версии не обеспечивала уверенный отрыв от надводных кораблей противника, а дальность варианта на подводных крыльях была недостаточна. Кроме того, подводная скорость ныряющего катера (5—6 узлов) оказалась слишком мала для выполнения боевых задач. Для сравнения провели проектную оценку и чисто подводного ракетоносца с соответствующим ныряющему катеру водоизмещением 220 т, оснащенного парогазовой турбинной установкой для обеспечения подводного хода 25 узлов. Но и чисто подводный вариант по всем статьям уступал более крупным субмаринам.

Несколько дольше продолжалась разработка надводных малых ракетоносцев пр. 901 и 902 водоизмещением 400—800 т со скоростью до 50 узлов, вооруженных 2—4 крылатыми ракетами П-6 или П-35. Будучи по вооружению всего лишь ракетными катерами-«переростками», они, тем не менее, должны были действовать за пределами ближней прибрежной зоны. Основным недостатком этих кораблей являлась слабость средств ПВО. В то же время дальность пуска ракет П-35, а тем более П-6, представлялась избыточной из-за невозможности размещения соответствующих средств приема целеуказания. Постановлением от 21 июня 1961 г. проектирование и строительство ракетоносцев пр. 901 и 902 прекратилось.

Однако к концу 1960-х гг. их замысел был все-таки претворен в жизнь в малых ракетных кораблях пр. 1234, хотя в качестве ударного вооружения приняли комплекс «Малахит» с меньшим диапазоном дальностей (до 120 км), что более соответствовало кораблям данного класса. При этом применение появившегося к тому времени зенитного ракетного комплекса самообороны «Оса-М» обеспечивало противовоздушную оборону от атак хотя бы единичных самолетов противника.

Как уже отмечалось, на начальной стадии разработки в качестве единственного типа носителя комплекса П-6 рассматривалась дизель-электрическая подводная лодка пр. 651. В то время в разной степени готовности находилось несколько проектов атомных подводных лодок, но практически все они предполагались в качестве носителей баллистических (пр. 658 и 639) или крылатых (пр. 659 и 653) стратегических ракет. Да и единственный атомоход пр. 627 без ракетного вооружения первоначально предназначался для решения стратегической задачи — доставки к вражеским берегам одной гигантской торпеды калибром 1,52 м с термоядерным зарядом. Ядерные энергоустановки в те годы были еще малочисленны и дороги. По-видимому, считалось, что их применения достойны только корабли-носители термоядерного оружия, предназначенные для выполнения стратегических задач.

Переход на ядерную энергетику подводных носителей противокорабельных ракет определялся несколькими обстоятельствами. Во-первых, весной 1958 г. впервые вышла в море первая отечественная АПЛ К-3 пр. 627. Все познается в сравнении. С этого момента моряки убедились в том, что, в отличие от своих ныряющих предшественниц, только атомоходы имеют право именоваться настоящими подводными лодками. Из чего-то неопределенного, граничащего с фантастикой, атомная энергетика перешла в повседневную реальность. Многократно расширились производственные мощности по изготовлению атомных реакторов и других элементов энергоустановок. Во-вторых, успехи в создании баллистических ракет и совершенствовании средств ПВО породили серьезные сомнения в перспективности крылатых ракет как средства поражения стратегических целей. В-третьих, в советском высшем военно-политическом руководстве наступило адекватное осознание угрозы со стороны авианосцев, а борьба с ними стала рассматриваться как особо приоритетная задача.

Первым и наиболее важным шагом стала трансформация подводной лодки-носителя стратегических крылатых ракет П-5 пр. 659 в оснащенную противокорабельными П-6 лодку пр. 675. Необходимость разработки нового проекта под применение П-6 определялась сложностью размещения более тяжелого и громоздкого оборудования корабельной системы управления ракетным комплексом П-6 «Аргумент». При этом лодка должна была сохранить возможность применения ракет П-5 и по-прежнему нести соответствующую корабельную аппаратуру. В ходе разработки выявилась возможность ценой небольшого роста водоизмещения увеличить число размещаемых на лодке ракет с шести до восьми. Высокая степень преемственности с пр. 659 позволила всего за год сформировать и представить Заказчику окончательный облик пр. 675. Он оказался столь привлекателен, что адмиралы без колебаний включили почти два десятка этих кораблей в программу судостроения на семилетку. Наряду с пр. 675 этой программой предусматривалось еще более массовое строительство дизель-электрических ПЛ — носителей ракет П-6: больших лодок пр. 651 и средних — пр. П654. Последние представляли собой ракетоносную модификацию новой средней подводной лодки пр. 654, спроектированную в СКБ-112 (Красное Сормово).

К концу Второй мировой войны развитие сил и средств противолодочной обороны практически исключило возможность плавания лодок в надводном положении. Это привело к тому, что облик новых субмарин уже не определяли требования по скорости и дальности надводного хода. На смену длинным заостренным корпусам пришли относительно короткие, дирижаблеобразные. В начале 1950-х гг. американцы опробовали новую архитектуру на опытовой дизель-электрической лодке «Альбакор», а затем реализовали ее на всех подводных кораблях, строившихся с конца десятилетия. У нас новый, оптимизированный для подводного движения облик внедрили с десятилетним опозданием, в атомоходы второго поколения. До «дизелюг» новая мода добралась только в начале 1980-х гг., воплотившись в пр. 877 «Варшавянка». Но это «в металле», а на кульманах «чисто подводная» архитектура нашла себе место в чертежах пр. 654 на четверть века раньше. Воплощению этой перспективной лодки в реальность помешали два обстоятельства.

Во-первых, за предшествующие 5— 6 лет в нашей стране было построено 215 средних подводных лодок пр. 613. Они были еще достаточно новыми, явно не просящимися на переплавку кораблями, несмотря на то что по показателю подводной скорости в полтора раза уступали пр. 654. Уже построенных лодок пр. 613 вполне хватало для действия в ближней океанской зоне и на закрытых морях. А для нарушения трансатлантических перевозок войск и военной техники в ходе возможной войны флот нуждался не в средних, а в больших подводных лодках.

Во-вторых, первые успехи ракетостроения породили завышенные ожидания его дальнейших свершений, новые лодки уже не мыслились без ракет. Как уже отмечалось, на базе пр. 654 была разработана ракетоносная модификация пр. П654, способная нести пару контейнеров с П-6. Позже появился вариант пр. П654 с четырьмя ракетами «Аметист» с подводным стартом. Однако вне зависимости от варианта ракетного вооружения лодка пр. П654 не могла осуществить массированный залп по противнику. Поэтому, несмотря на включение в программу семилетки, пр. П654 так и не реализовали в металле.

Рассматривались и варианты перевооружения ракетами П-6 многочисленных лодок пр. 613. Размещение четырех П-6 в сочетании с аппаратурой корабельной системы управления «Аргумент» требовало еще более капитальной переделки, чем реализованная по пр. 665 при переоборудовании пр. 613 в лодки-носители ракет П-5. Менее радикальные варианты модернизации предусматривали размещение ракет на одной лодке, а аппаратуры «Аргумент» — на другой. Но организовать совместное скоординированное во времени и пространстве применение двух лодок оказалось очень сложно, что существенно снижало вероятность выполнения боевой задачи.

Увлечение ракетным оружием было столь велико, что привело к проведению тремя конструкторскими коллективами (ЦКБ-18, СКБ-143 и СКБ-112) конкурсных проработок по атомным подводным лодкам второго поколения: большой скоростной пр. 669, противолодочной пр. 671 и малой пр. 670. Наряду с заданными заказчиками чисто торпедными вариантами по инициативе самих КБ изучались и варианты лодок с крылатыми ракетами. Это направление получило дальнейшее развитие только применительно к первоначально малой (водоизмещение 2000 м3) торпедной лодке пр. 670. После завершения конкурса дальнейшие работы были поручены СКБ-112 и велись уже по более крупному атомоходу, вооруженному ракетами П-6. Однако этот вариант оказался слишком перегруженным, и дальнейший процесс проектирования лодки пр. 670 развивался исходя из вооружения ее восемью ракетами подводного старта «Аметист».

В соответствии с постановлением от 3 декабря 1958 г. об утверждении плана проектирования и программы строительства кораблей ВМФ на 1959—1965 гг. в ходе выполнения семилетки предусматривалась постройка многочисленных носителей противокорабельных ракет П-6 и П-35.

К ним относились 19 атомоходов пр. 675,13 из которых должны были строиться в Северодвинске на заводе №402, а остальные — в Комсомольске-на-Амуре, на заводе №199. Их должны были дополнить 48 дизель-электрических подводных лодок пр. 651, из которых 16 планировалось строить на Балтийском заводе (№189), по дюжине — на Адмиралтейском заводе (№194) и на Судомеханическом заводе (№196), а восемь— на дальневосточном заводе №199. Кроме того, до перехода на ракеты «Аметист» вооружение ракетами П-6 предусматривалось для намеченных для строительства на «Красном Сормово» 10 атомоходов пр. 670 и 32 дизель-электрических лодок пр. П654.

В части надводных носителей основными являлись 16 эсминцев пр. 58, предполагавшихся для постройки в Ленинграде на Ждановском заводе (№190), которые дополнялись 16 катерами пр.901, намеченными для строительства на заводе №340 в расположенном под Казанью Зеленодольске.

Для предусмотренных семилетней программой кораблей в качестве ракетного противокорабельного вооружения рассматривались только П-6, П-35 и начатый в 1958 г. «Аметист». Все эти ракеты поступили на вооружение флота.

В последующие годы программа кораблестроения на семилетку неоднократно корректировалась на правительственном уровне. После прекращения работ по пр. П654 и 901, адаптации пр. 670 к применению «Аметиста» в качестве носителей П-6 остались только подводные лодки пр. 651 и 675, а также не вышедшие из проектной стадии их модификации, а ракеты П-35 помимо эсминцев пр. 58 поступили и на вооружение спроектированных несколько позже кораблей пр. 1134.

К началу 1959 г. наряду с проектами строившихся кораблей-носителей в достаточной мере определился и технический облик комплексов с ракетами П-6 и П-35. Они имели немало общего, в том числе конструктивно-компоновочную схему, по сути, заимствованную от П-5 и предусматривающую реализацию таких ее особенностей, как старт из контейнера, раскрытие консолей крыльев, нижнее расположение воздухозаборника, киля и стартовых ускорителей. В отличие от П-5, в передней части корпуса (по терминологии ОКБ-52 — «фюзеляжа») в радиопрозрачном обтекателе располагалась антенна радиолокационной аппаратуры. Вместо термоядерной боевой части применялась проникающая фугасная: почти тонная на П-6, вдвое меньшая —для П-35. Впрочем, для П-6 с самого начала разработки, а для П-35 — с 1960 г. задавалось и применение специальной боевой части.

Общие принципы закладывались и в системы наведения ракет П-6 и П-35.

Как правило, авианосцы прикрывал десяток-другой кораблей охранения. Противокорабельные ракеты нередко сравнивают с самолетами японских летчиков-камикадзе. Присутствие на их борту человека — пилота, если и не исключало возможность ошибки в выборе главной цели, то хотя бы сводило ее вероятность к минимуму. Даже радиоэлектроника 1950-х гг. позволяла ввести в логику головки самонаведения какой-либо принцип селекции главной цели: например, по наибольшей яркости в радиолокационном диапазоне. С другой стороны, было ясно, что под угрозой нанесения ракетного удара противник предпримет все возможные меры противодействия — поставит пассивные и активные помехи, постарается исказить радиолокационные «портреты» кораблей. В частности, за счет развертывания уголковых отражателей можно было на порядок и более увеличить эффективную поверхность рассеяния корабля охранения или судна снабжения, с тем чтобы отвлечь на него удар атакующих ракет. Разумеется, были и другие признаки авианосца — центральное место в ордере, характерные маневры при подъеме и приеме на борт самолетов палубной авиации и ряд других, в совокупности с высокой степенью вероятности указывающие на главную цель. Но в 1950-е гг. они еще не поддавались формализации: время бортовых цифровых вычислительных машин в составе ракетных систем управления пришло через десятилетие. Поэтому наиболее эффективным оставалось привлечение естественного человеческого интеллекта к выбору главной цели. Поскольку крылатая ракета — беспилотный летательный аппарата по определению, поступившая на ее борт радиолокационная информация транслировалась на стреляющий корабль для проведения компетентного анализа.

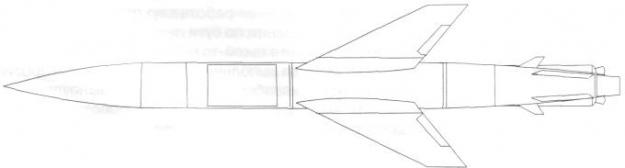

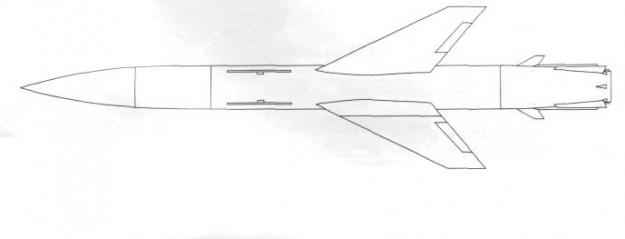

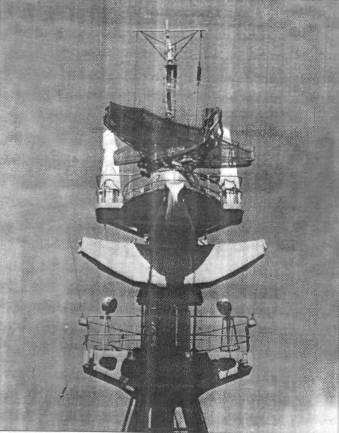

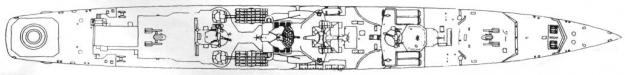

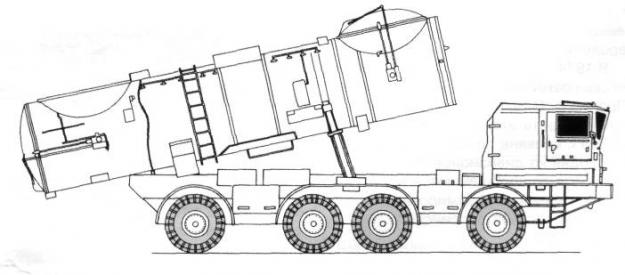

Ракетный крейсер пр. 58, в состав вооружения которого входил комплекс с ракетами П-35.

Этот принцип закладывался в комбинированную систему управления, сочетающую телеуправление с радиолокационным самонаведением. На начальном этапе ракета летела на автопилоте в направлении цели. При необходимости оператор, находящийся на борту стреляющего корабля и отслеживающий полет ракеты по сигналам ее бортового радиоответчика, мог откорректировать направление ее полета. При сближении с целью на ожидаемую дальность обнаружения активная радиолокационная аппаратура ракеты задействовалась в режиме радиолокационного визира. В отличие от обычной головки самонаведения, принимаемый радиолокационный сигнал не преобразовывался на борту для коррекции направления движения ракеты, а только транслировался на стреляющий корабль. Там он отображался на экране оператора, который наблюдал «картинку» и делал некие умозаключения, на основании которых определял главную цель. После этого он недрогнувшей рукой «стрелял» по цели на экране из электронного пистолета. Соответствующая информация передавалась на борт ракеты, где аппаратура брала избранную цель на автосопровождение, запираясь на нее. При этом радиолокационный визир преобразовывался в полноценную головку самонаведения, обеспечивающую коррекцию дальнейшего полета ракеты вплоть до попадания в цель.

Принятая схема наведения позволила в дальнейшем использовать для тренировки корабельных операторов бортовой аппаратуры ракеты специально оборудованные самолеты, которые наводились на цель до момента ее захвата на автосопровождение.

Наряду с данной схемой мог применяться и автономный («резервный») режим без участия стреляющего корабля в полетном функционировании, при котором головка самонаведения сама выбирала и захватывала на автоматическое сопровождение цель.

Но вместе с очевидными достоинствами схема с избирательным поражением главной цели в ордере обладала и рядом существенных недостатков.

Первым из них была принципиально ограниченная максимальная дальность пусков. Она не могла превышать удвоенную величину удаления радиогоризонта от летящей на данной высоте ракеты. Фактически она была еще меньше. Если дальность действия радиоканалов обмена информацией ракеты и стреляющего корабля без особых сложностей можно было довести до предела геометрической радиовидимости, то дальность радиолокационного обнаружения зависела от величины эффективной поверхности кораблей-целей, а также от мощности и чувствительности радиолокационной аппаратуры.

Вторым принципиальным недостатком был демаскирующий эффект от работы радиолокационного визира и головки самонаведения. В результате противник предупреждался о нанесении удар за 10—12 мин до подлета ракет к цели. Упрощалась задача наведения перехватчиков и ракет непосредственно на приближающуюся крылатую ракету.

Третьим принципиальным недостатком данной системы наведения являлась уязвимость от активных помех противника: информация с борта ракеты ретранслировалась на корабль с того же направления, в котором располагались» вражеские корабли, а зачастую и самолеты-постановщики помех противника.

Четвертым недостатком было участие в процессе полетного функционирования стреляющего корабля. При стрельбе на максимальную дальность процесс радиолокационного обзора ордера кораблей противника и назначения главной цели завершался на удалении радиогоризонта с ракеты, летящей на высоте от 4 до 11 км, не превышавшем 250—350 км. Требовалось 10—15 мин для того, чтобы ракета со скоростью 1200—1700 км/ч удалилась бы от стреляющего корабля на это расстояние. Как правило, уже пуск ракет демаскировал стреляющий корабль. Противник, в особенности располагающей палубной авиацией, мог за это время потопить или вывести из строя этот корабль. С учетом реального соотношения сил противостоящих флотов экипажам советских надводных кораблей терять было уже нечего, но для подводников применение крылатых ракет в режиме избирательного выбора цели или в «резервном», автономном режиме был в буквальном смысле вопросом жизни или смерти.

Несмотря на общность основных принципиальных технических решений, аппаратура системы управления для ракеты П-6 разрабатывалась ленинградским НИИ-49 (ныне ЦНИИ «Гранит»), а для П-35 — московским НИИ-10 (в настоящее время ОАО «МНИИРЭ «Альтаир»). Параллельная работа двух организаций при решении по сути дела одной и той же задачи в какой-то мере гарантировала от срыва выполнения всей программы противокорабельных ракет в случае неудачи в разработке одного из разработчиков систем управления, являвшихся ключевым элементом при создании этого оружия.

П-6

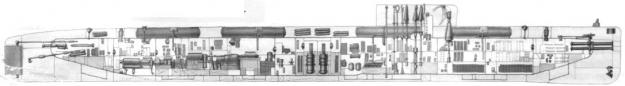

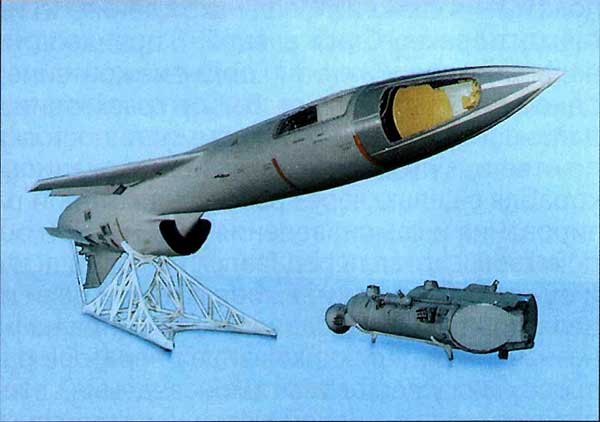

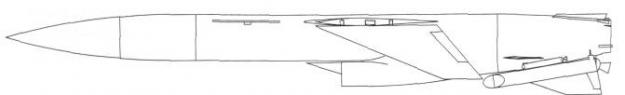

Ракета П-6 (4К48) была создана на базе своей стратегической предшественницы П-5 с обеспечением очень высокой степени унификации изделий. На обеих ракетах использовались практически одинаковые стартовые и маршевые двигатели, большая часть элементов планера, включая аэродинамические поверхности, органы управления и рулевые приводы. Основное отличие состояло в применении совершенно иных бортовой аппаратуры и боевой части. Использование радиолокационной аппаратуры определило установку радиопрозрачного обтекателя. Для обеспечения приемлемых условий преломления радиолокационного излучения обводы обтекателя П-6 характеризовались несколько большей полнотой в сравнении с носовой частью П-5. В качестве основного варианта оснащения предусматривалась фугасно-кумулятивная боевая часть массой около 1000 кг.

Исходя из наличия единого стартового контейнера габариты П-6 и П-5 были практически одинаковыми. Размещение громоздкой радиотехнической аппаратуры потребовало некоторого сокращения длины бакового отсека и, соответственно, уменьшения дальности полета по сравнению с П-5. С другой стороны, максимальная скорость полета П-6 возросла с 1300—1400 км/ч (у П-5) до 1400— 1500 км/ч. При практически одинаковых двигателе, массе и геометрии ракеты прирост скорости определялся переходом на большие высоты полета. П-5 летела на высоте до 1000 м, которая определялась, с одной стороны, стремлением обеспечить скрытность от РЛС противника, с другой — безопасностью от столкновения с возвышенностями. Высота полета П-6, выбираемая из условий заблаговременного обнаружения цели радиолокационной бортовой аппаратурой и надежного информационного взаимодействия ракеты и подводной лодки с использованием радиолинии, была намного выше — до 7000 м. В разреженном воздухе П-6, как и большинство реактивных самолетов, развивала большую скорость.

Создание бортовой системы управления «Антей» и корабельной «Аргумент» велось в НИИ-49 в основном под руководством М.В. Яцковского, хотя в 1961 — 1962 гг работы возглавлял Н.А. Чарин. Разработкой бортовой аппаратуры руководил И.Ю. Кривцов, корабельной — В.Н. Яковлев.

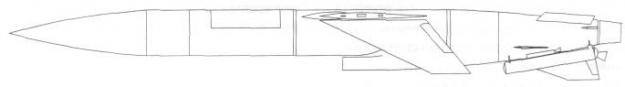

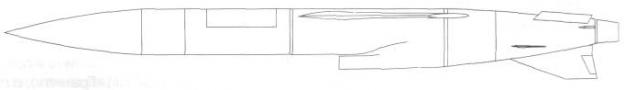

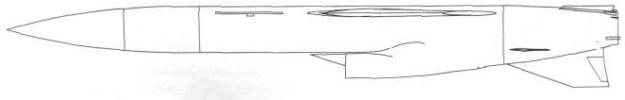

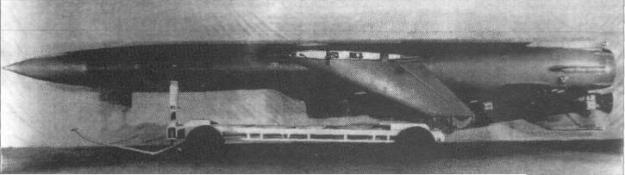

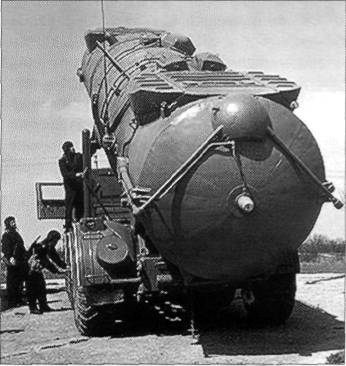

Крылатая ракета П-6 в предстартовой конфигурации.

Схема крылатой ракеты П-6.

Высокая степень унификации П-6 и П-5 позволила при изготовлении в Реутове первых летных образцов П-6, по сути дела, доработать три ракеты П-5, ранее выпущенные заводом №475 в Смоленске (в дальнейшем прекратившим производство челомеевских изделий и полностью переключившимся на тематику филиала ОКБ-155 в Дубне). В последующие годы изготовление опытных П-6 велось и на заводе №292 в Саратове.

Первый этап летно-конструкторских испытаний включал до шести пусков ракет без радиотехнической аппаратуры, выполненных с наземной пусковой установки в период с 23 декабря 1959 г. по июль 1960 г. В четырех из них проводилась отработка автопилота бортовой аппаратуры «Антей».

Далее с расположенного северо-восточнее Северодвинска берегового полигона «Ненокса» сначала со стационарного, а потом и с качающегося стенда с июля по октябрь 1960 г. было осуществлено шесть пусков. Но они сопровождались систематическими отказами радиотехнической части бортовой аппаратуры «Антей». Новизна поставленных задач определила множество конструктивных и технологических недоработок, которые не удалось своевременно выявить из-за недостаточного объема наземных исследований. Сами летные испытания не были обеспечены необходимой контрольно-проверочной аппаратурой, что также способствовало допуску к испытаниям некондиционных ракет. В результате пуски пришлось прервать более чем на полгода.

Летно-конструкторские испытания возобновились в августе 1961 г. Проведенные до 6 декабря пуски семи ракет с доработанной радиотехнической аппаратурой прошли более успешно. Были зафиксированы два прямых попадания, что позволило в следующем году перейти к совместным летным испытаниям с берегового стенда. С мая по декабрь было выполнено еще 13 пусков, в том числе семь успешных. Один из пусков состоялся в «высочайшем присутствии» в ходе так называемой «операции «Касатка» — посещения Северного флота Н.С. Хрущевым в сопровождении ряда других партийно-государственных и военных руководителей.

В ходе испытаний внесли дополнительные доработки, в результате чего повысилась помехоустойчивость аппаратуры, была введена пространственная стабилизация антенны бортового радиолокационного визира.

По результатам совместных испытаний государственная комиссия рекомендовала комплекс к принятию на вооружение после проведения пусков с кораблей. Теперь задержка в проведении дальнейших работ определялась неготовностью лодок. Доводилась и корабельная аппаратура, в частности, счетно-решающий прибор системы «Аргумент».

Пуски с корабля начались с головной лодки пр. 675 северодвинского завода — К-166. Она обогнала как официально головную лодку этого проекта, строившуюся в Комсомольске-на-Амуре, так и дизельную лодку пр. 651. Государственные испытания начались 11 июня. Из пяти запущенных ракет, включая две отстрелянные залпом с интервалом в 15 с, только одна попала в цель. Две ракеты подвела бортовая аппаратура на конечном участке полета, одну — ошибочные команды корабельной аппаратуры «Аргумент». Кроме того, на одной из ракет не запустился левый стартовый двигатель.

Пришлось прервать испытания и заняться доработкой бортовой и корабельной аппаратуры. При пусках трех ракет 30 ноября, проведенных в сложных метеоусловиях (ветер до 15 м/с, волнение 4—5 баллов) два изделия поразили цель, а третье самоликвидировалось уже за целью. Пуски двух П-5Д прошли вполне успешно.

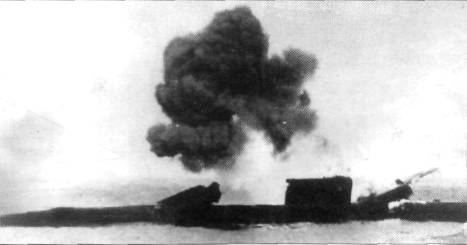

Головная дизель-электрическая подводная лодка К-156 пр. 651 была представлена на государственные испытания на три недели раньше К-166, но эти испытания дважды надолго прерывались из-за массового выхода из строя серебряно-цинковых батарей. В результате пуски провели только 21 ноября, когда основные проблемы с П-6 были уже решены в ходе испытаний атомной К-166. Все три запущенные П-6 попали в корабль-цель пр. 1784. Найти в районе цели следы единственной запущенной П-5 не удалось, но этот казус, видимо, никого особенно не огорчил.

Всего за 3 года испытаний с наземного стенда было проведено 39 пусков П-6, а при испытаниях с подводных лодок, продолжавшихся 3,5 года, — еще 41 пуск.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1963 г. комплекс П-6 был принят на вооружение подводных лодок пр. 651 и 675 для применения на дальностях до 250 км при избирательном поражении целей и до 350 км при стрельбе по групповым целям. Скорость ракеты определялась величиной 1450—1650 км/ч, вероятность поражения цели — 0,7—0,8. На конечном участке полета ракета сближалась с целью на высоте 70—120 м.

Наряду с корабельным комплексом с ракетой П-6 в соответствии с постановлением от 19 июня 1959 г. разрабатывался и его береговой вариант П-6Б,предназначенный для замены стационарных систем «Стрела» в Крыму и на острове Кильдин. В соответствии с выпущенным в сентябре 1958 г. эскизным проектом началось изготовление матчасти комплекса. Однако по постановлению от 5 февраля 1960 г. эти работы прекратились. В дальнейшем разработка новых береговых ракетных средств была переориентирована на использование более легких ракет П-35 в составе как подвижных комплексов «Редут», так и стационарных комплексов «Утес».

Другим незавершенным вариантом, начатым по тому же июньскому постановлению 1959 пив какой-то мере дублировавшим П-6, была система П-5РГ,создававшаяся на базе ракеты П-5, дооснащенной активной радиолокационной головкой самонаведения, разработка которой поручалась коллективу Н.А. Викторова в ОКБ-463. Принципиальным отличием от П-6 стал отказ от избирательного поражения целей и, соответственно, участия оператора и корабля-носителя в процессе наведения ракеты после ее старта. Головка самонаведения захватывала цель самостоятельно. Максимальная дальность пусков принималась в 2—3 раза меньшей, чем у П-6, — всего 100—120 км. При этом для обеспечения автономного целеуказания средствами лодки предусматривалась ее комплектация вертикально взлетающим турболетом с передачей информации усовершенствованной аппаратурой системы «Успех». Разработка турболета все тем же постановлением 1959 г. поручалась ОКБ завода №938 во главе с Н.И. Камовым. За счет простоты системы предполагалось приступить к летно-конструкторским испытаниям П-5РГ всего через год после начала работ, в III кв. 1960 г., а к середине 1961 г. начать совместные испытания с привлечением экспериментального образца турболета с подводной лодки пр. 644.

Помимо своеобразной подстраховки системы П-6 комплекс П-5РГ обладал и определенным преимуществом: он не требовал громоздкого корабельного оборудования и мог применяться с подводных лодок — носителей системы П-5, массовое переоборудование которых из обычных торпедных лодок пр. 613 по пр. 665 предусматривалось семилетней программой кораблестроения. Однако в дальнейшем число этих модернизируемых лодок сократилось впятеро. Разработка комплекса П-5РГ, по боевым возможностям существенно уступавшего П-6, была признана нецелесообразной и прекращена по постановлению от 5 февраля 1960 г.

Проект 651

Первоначальный замысел проекта 651 восходил к пр. 646 (см. «ТиВ» №10/2006 г.) — ракетоносной модификации дизель-электрической лодки пр. 641, которые строились большой серией на ленинградском Судомеханическом заводе с конца 1950-х по 1970-е гг. сначала для отечественного, а на завершающем этапе — для зарубежных флотов. Предварительные проработки по пр. 646 подтвердили возможность установки на лодке водоизмещением 2600 м3 четырех контейнеров с ракетами П-5, но при этом не оставалось резервов на размещение дополнительного оборудования, необходимого для применения ракет П-6. Кроме того, при проектировании конструкторы столкнулись с ограничениями, обусловленными агрегатной мощностью дизелей и электромоторов, разработанных для первых послевоенных лодок пр. 613 и 611. Промышленность завершала создание новых, более мощных образцов, но их габариты не позволяли обеспечить размещение в прочных корпусах ранее строившихся подводных кораблей.

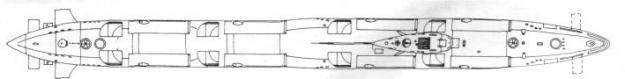

Поэтому заданная постановлением от 25 августа 1956 г. подводная лодка пр. 651 — носитель комплекса П-6, проектировавшаяся в ЦКБ-18 под руководством главного конструктора А.С. Касациера, создавалась заново, без жестких требований по унификации с ранее созданными проектами. В частности, по сравнению с пр. 641 диаметр прочного корпуса был увеличен с 6,1 до 7,6 м, ширина — с 7,5 до 9,7 м. При этом полная длина даже сократилась с 91,3 до 85,9 м при нормальном водоизмещении 3130 м3.

Подводные лодки пр. 651 получили на флоте прозвище «утюги».

Отметим, что торпедное вооружение лодки было типичным для ракетоносцев тех лет. Число торпедных аппаратов нормального калибра ограничили четырьмя, при этом глубина их применения не превышала 100 м. Более важным считалось оборонительное вооружение из четырех торпедных аппаратов 400-мм калибра, допускавших стрельбу на глубинах до 200 м и снабженных большим числом запасных торпед. Для обеспечения скрытности на корпуса всех лодок, кроме головной, наносилось противогидролокационное покрытие, что увеличило нормальное водоизмещение.

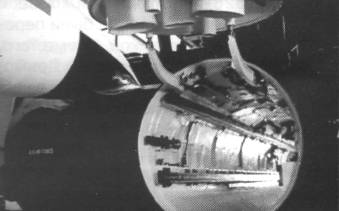

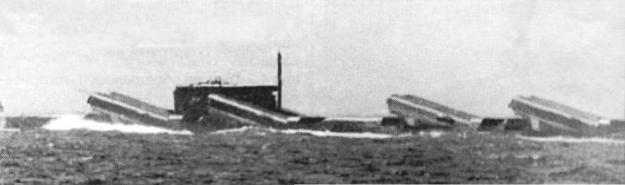

При выборе архитектурных решений по пр. 651 за основу был взят все тот же нереализованный пр. 646 — размещение в высокой надстройке контейнеров с ракетами в горизонтальном положении, поднимаемых для пуска на 15°. Напомним, что надстройкой кораблестроители почему-то именуют верхнюю часть легкого корпуса лодки, а ограждением рубки — то, что в просторечии обзывают просто «рубкой». Для обеспечения в процессе подготовки и осуществления старта свободного истечения струй двигателей ракет в надстройке выполнялись вырезы. Таким образом, в части размещения контейнеров с ракетами разрабатываемая дизель-электрическая лодка довольно точно соответствовала уже строившимся атомоходам пр. 659.

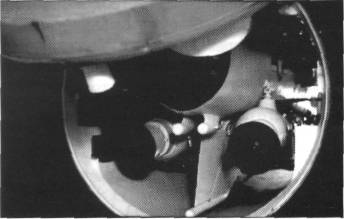

Весьма оригинальным и удачным стало конструктивное оформление антенного поста аппаратуры «Аргумент».

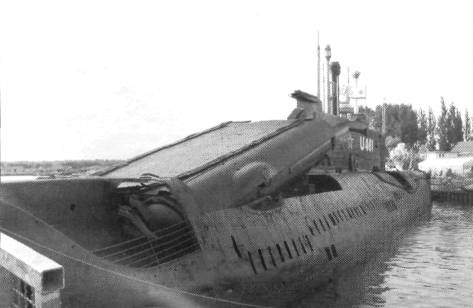

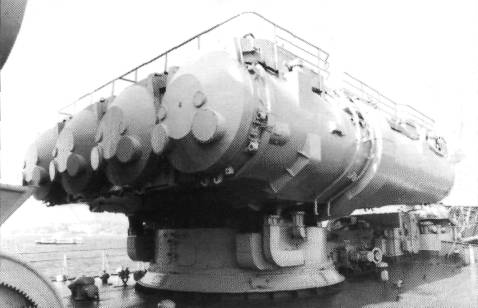

Контейнеры с ракетами П-6 на подводной лодке пр. 651 размещались в высокой надстройке корпуса. Слева хорошо видны характерные вырезы за ракетными контейнерами, предназначенные для свободного истечения струй ракетных двигателей.

Тривиальным решением конструкторской задачи по размещению вытянутого в вертикальном направлении полотна параболической антенны с апертурой порядка 2,5 м было бы размещение ее в ограждении рубки под прикрытием откидывающегося обтекателя. Однако в случае отказа соответствующего механизма при погружении обтекатель мог быть снесен водяным потоком с непредсказуемыми последствиями для кормовых рулей и управляемости лодки. Вариант с применением антенного поста, в нерабочем положении заваливающегося в надстройку, усложнял устройство волноводов и грозил отказами при эксплуатации.

Конструкторы ЦКБ-18 решили задачу комплексно, развернув антенну в положении по-походному в корму и придав обтекателю функции балансира полотна антенны. Проворот всей конструкции осуществлялся посредством вращающейся мачты, с противоположных сторон которой крепились антенна и обтекатель.

Ракетоносец пр. 651 стал наибольшей дизель-электрической подводной лодкой отечественного кораблестроения. По нормальному водоизмещению она на 12% превосходила крупнейший аналог — вооруженную баллистическими ракетами лодку пр. 629 и на 1% — даже первенца отечественного атомного кораблестроения — пр. 627. Естественно, что такой большой корабль стремились довести до уровня совершенства почти атомохода, оснастив наиболее современными системами и агрегатами. Однако на практике это вело к результатам, не вполне адекватным замыслу.

Как уже отмечалось, вместо испытанных эксплуатацией почти на всех послевоенных лодках дизелей 37Д на пр. 651 установили новые, вдвое более мощные 1Д43, по 4000 л.с. каждый, а также дизель-генератор на базе двигателя 1Д42. Электродвигатели ПГ-141 мощностью 6000 л.с. также более чем вдвое превосходили наиболее мощный из ранее применявшихся ПГ-102. В результате для столь крупной лодки обеспечивались скорости надводного и подводного хода 16 и 18,1 узла соответственно — не меньше, чем у ее предшественниц. Однако так как новые дизели не вполне довели в стендовых условиях, они неоднократно отказывали при эксплуатации на головной и первых серийных лодках.

Куда больший конфуз случился с энергоустановкой, предназначенной для движения под водой. Стремясь радикально увеличить дальность подводного хода, доведя ее до 810 миль (это в два-три раза больше, чем у первых послевоенных проектов), конструкторы использовали серебряно-цинковые аккумуляторные батареи вместо свинцово-кислотных. Тут-то их и ждало разочарование. Дело даже не в ненадежности, хотя около 10% батарей головной лодки вышло из строя в результате осаждения кристаллов серебра на пластинах электродов. Главным препятствием для широкого внедрения этих батарей стал очевидный фактор — дефицит серебра! Как тут не вспомнить прибаутку про Луну, на которую не хватило чугуну! Так как в описываемые времена деньги были чем угодно, но только не всеобщим эквивалентном ценности, фатальной оказалась не дороговизна, а именно нехватка серебра!

В результате число лодок с серебряно-цинковыми батареями решили сократить до 10, а затем и до трех. При комплектации обычными свинцово-кислотными аккумуляторами вдвое меньшей емкости максимальная подводная скорость снижалась до 14,5 узла, а дальность экономического хода — до 350 миль. Такие показатели оценивались как весьма скромные по сравнению с характеристиками атомоходов. В результате начала сокращаться программа строительства лодок пр. 651 не только с серебряно-цинковыми, но и обычными батареями. Как уже отмечалось, по кораблестроительной программе семилетки предписывалось построить 48 дизель-электрических подводных лодок пр. 651, из которых 16 должны были строиться на Балтийском заводе (№189), по дюжине — на Адмиралтейском заводе (№194) и на Судомеханическом заводе (№196), а 8 — на заводе №199.

Следствием такого распределения заказа стала оригинальная практика макетирования отсеков лодки и ее оборудования в натурном масштабе: его осуществляли по частям на своих территориях все привлеченные к постройке пр. 651 ленинградские судостроительные заводы. Для того чтобы попасть из торпедного отсека в центральный пост, приходилось ехать на автобусе!

Но серебряно-цинковые батареи были не единственно возможным средством повысить тактико-технические характеристики пр. 651 по сравнению с прочими отечественными дизель-электрическими лодками. Одним из рассматриваемых оригинальных мероприятий стало применение… атомной энергии!

Казалось бы, к концу 1950-х гг. что в этом могло быть нового? Параллельно с пр. 651 исходя из того же вооружения — комплекса П-6 — намечались к строительству атомоходы пр. 675. Но стоили они, естественно, намного дороже, да и производственные .мощности по атомным энергоустановкам были еще весьма ограничены.

Основная идея «атомизации» пр. 651 состояла в том, что речь не шла о строительстве полноценного атомохода, развивающего скорость, сопоставимую с показателями боевых надводных кораблей. Основной целью использования атомной энергии было достижение неограниченной подводной дальности и автономности.

Наиболее ярко эта идея проявилась в проекте так называемого «Яйца Доллежаля», названного в честь ее автора, главного конструктора атомных реакторов для флота. Речь шла о миниатюрном реакторе с термоэлектрическим преобразователем, без традиционных для атомоходов паропроизводящих установок и турбин. На первых порах для исключения тяжелой биологической защиты «яйцо» предполагалось буксировать на удалении нескольких сотен метров за лодкой, а выработанный энергоустановкой электрический ток подавать на субмарину по кабелю. При этом сама подводная лодка сохраняла штатную дизель-электрическую энергетическую установку.

Постепенно идея стала приобретать более реальные очертания. Об экологии в те годы не слишком заботились, однако экономия, достигаемая за счет отсутствия биологической защиты, могла обернуться большими потерями лодок в случае разработки вероятным противником эффективных средств слежения по радиоактивному следу. Кроме того, в силу «неизбежных в море случайностей» лодки вполне могли лишиться своих «яиц». В результате мощный источник радиоактивных веществ мог оказаться в распоряжении склонных к провокациям спецслужб враждебных государств, а то и групп частных лиц. Поэтому в дальнейшем перешли к проработке схемы с размещением маломощной ЯЭУ непосредственно на лодке. От первоначального замысла осталась идея размещения всех систем энергоустановки в герметичной капсуле, находящейся вне прочного корпуса лодки.

В конце 1950-х гг. проработки по «полуатомной» лодке велись применительно к пр. 668. В начале следующего десятилетия группой конструкторов ЦКБ-18 во главе с Э.А. Деребиным на базе пр. 651 был предложен проект 683 лодки не намного большей длины (на 4,1 м) и водоизмещения (на 12,7%), но обладавшей практически не ограниченным запасом хода с максимальной скоростью 18 узлов за счет применения двух атомных энергоустановок мощностью по 6000 л.с.

В связи с этими замыслами менее чем через полгода после принятия семилетней кораблестроительной программы она была скорректирована постановлением от 25 сентября 1959 г., в соответствии с которым наряду с прекращением работ по средней лодке пр. П654 освободившиеся мощности «Красного Сормово» выделялись для строительства лодок пр.651 и задавалось строительство 12 лодок пр. 651 со спецэнергоустановкой. В следующем году постановлением от 30 мая 1960 г. число строящихся лодок пр. 651 сокращалось с 61 до 28 единиц, из которых всего 10 предусматривалось оснастить серебряно-цинковыми батареями. При этом выполнение программы почти полностью возлагалось на «Красное Сормово, а ленинградские и амурский заводы освобождались от ранее выданных заданий. Исключение составил Балтийский завод (№189), на котором достроили пару лодок.

Однако и на этом процесс сокращения объема строительства лодок пр. 651 не завершился. В соответствии с постановлением от 21 июня 1961 г. число строившихся кораблей этого типа сократили до 16, а также прекратили работы по «полуатомным» модификациям этого проекта. Вместо планировавшейся к постройке дюжины кораблей пр. 683 на Судомеханическом заводе (№196) должно было строиться девять полноценных атомных ракетоносцев пр. 675 и четыре торпедных атомохода пр. 671. Впрочем, и это решение не стало окончательным. Постановлением от 7 августа 1962 г. Судомеханический завод освободили и от строительства пр. 675, поручив ему изготовление высокоавтоматизированных титановых атомоходов пр. 705 и продолжение постройки дизельных лодок.

Антенный пост аппаратуры «Аргумент» в рабочем положении.

Головную подводную лодку пр. 651 К-156 (заводской номер 552) начали строить на Балтийском заводе 16 ноября 1960 г. и спустили на воду 31 июля 1962 г. К зиме успели осуществить ходовые испытания на Балтике, но на ограниченной акватории Балтийского моря отсутствовали полигоны, пригодные для испытаний ракетного оружия. До ухода на Север, весной 1963 г. смогли только провести гонку турбореактивных двигателей крылатых ракет. При этом, как и ранее в ходе испытаний ракет П-5 на атомоходе пр. 659, выявилось, что при предстартовой подготовке струя продуктов сгорания двигателя впереди расположенной ракеты способна заглушить двигатель находящегося позади изделия. По результатам экспериментов была установлена оптимальная последовательность пуска ракет — «крест-накрест» (1-4-2-3) и допустимые минимальные интервалы между стартами — 6, 26 и 5 с.

Основные ракетные стрельбы состоялись уже после перехода лодки на Северный флот, в ходе государственных испытаний. Проведенные с 21 ноября 1963 г. пуски всех трех ракет П-6 прошли успешно: были достигнуты прямые попадания в корабль-цель пр. 1784. Для порядка отстрелялись и ракетой П-5, правда, с несколько невнятной оценкой результатов: «ракета дошла до боевого поля, но координаты падения определить не удалось».

Контейнеры с ракетами П-6 перед стрельбой поднимались на угол 15°.

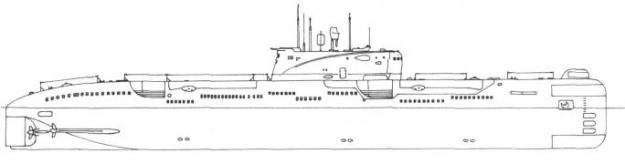

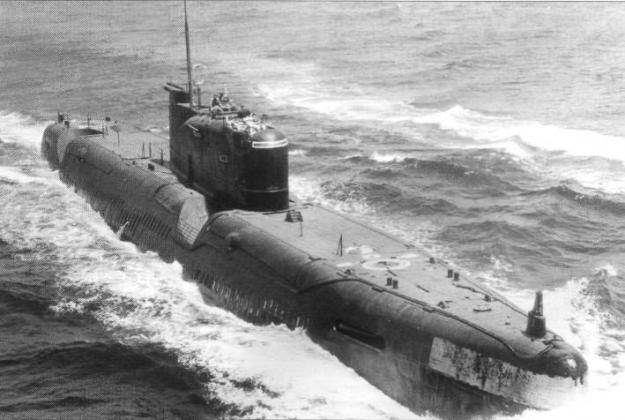

Подводная лодка пр. 651, вооруженная крылатыми ракетами П-6.

Лодка вступила в строй 10 декабря 1963 г. Через год с небольшим, 30 декабря 1964 г., пополнила флот вторая и последняя субмарина ленинградской постройки К-85 (заводской номер 553). Первая сормовская лодка К-24, заводской номер 511, была заложена 15 октября 1961 г и вступила в строй 31 октября 1965 г. За ними флот получил К-68, К-63, К-70, К-77, К-58, К-81, К-73, К-67, К-78, К-203, К-304, К-318 с заводскими номерами с 512 по 515, с 521 по 525 и с 531 по 533 соответственно. Последний корабль пр.651, К-120 (заводской номер 534), был сдан флоту 30 декабря 1968 г.

Стоит отметить, что в середине 1960-х гг. в дополнение к номеру проекта в системе обозначений военных кораблей появился также и словесный шифр. В частности, проекту 651 присвоили обозначение «Касатка».

Практически все лодки этого проекта несли службу на Севере, и всего две — К-120 и К-73 — на Тихом океане. Только К-81 оснастили (по пр. 651К) аппаратурой «Касатка» для работы с системой космического целеуказания «Легенда», установив ее еще при постройке.

Впрочем, идея «атомизации» пр. 651 окончательно не умерла. В 1985 г. одна из ранее построенных лодок пр. 651 — К-58 (заводской номер 521) — была переоборудована по разработанному еще в 1977 г пр. 651Э с дооснащением спроектированной НИКИЭТ атомной энергоустановкой малой мощности. Отметим, что эта величина более чем в сто раз уступает возможностям каждого из двух реакторов, устанавливавшихся на атомоходах первого поколения. Реактор кипящего типа, работает по одноконтурной схеме.

Одной из подводных лодок пр. 651 довелось выступить в необычной для себя роли. Один из кораблей этого проекта (видимо, К-81), находящихся в настоящее время в США, принял участие в съемках известного художественного фильма «К-19. Widowmaker». Для этого подводную лодку «замаскировали» под атомный ракетоносец пр. 658.

Атомная энергоустановка с турбогенератором разработки Калужского турбинного завода заключена в герметичную капсулу, размещенную вне прочного корпуса, внизу кормовой части лодки. Такое компоновочное решение, способствуя обеспечению радиационной безопасности, несколько затрудняет контроль состояния энергоустановки и проведение ремонтных работ.

В 1980-е гг., во время последнего «аккорда» холодной войны, советские дизельные лодки для большей внушительности ввели во внутренние моря. В частности, две лодки пр. 651 (К-67 и К-318) направили на Черное море, а еще четыре (К-24, К-77, К-81 и К-203) — на Балтику, где они бороздили мелководье совместно со своими сверстницами — носителями баллистических ракет пр. 629А.

Спустя десятилетие после вывода из состава флота часть кораблей пр. 651 очутилась в совсем неожиданных местах: К-81 установили в американском Санкт-Петерсберге, К-77 — в Провиденсе, а К-24 — на родине всего современного ракетостроения, в пресловутом немецком Пенемюнде, где они функционируют как музейные экспонаты.

Проект 675

Разработка проекта 675 началась почти на три года позже, чем пр. 651, — по постановлению от 8 марта 1958 г. и, как уже отмечалось, велась исходя из предельно возможной унификации с пр. 659. Поэтому совместно с ВМФ было принято решение не тратить время на проектную документацию, обычно выпускаемую на ранней стадии разработки, а сразу приступить к подготовке технического проекта, взяв за основу вместо специально сформированного тактико-технического задания флота дополнение к ранее выданным моряками требованиям по пр. 659. Однако, как оказалось в дальнейшем, это решение не ускорило процесс проектирования лодки.

По результатам рассмотрения эскизного проекта было определено, что размещение значительного объема предназначенной для комплекса П-6 аппаратуры корабельной системы управления «Аргумент» при одновременном сохранении необходимых для применения П-5 стоек системы «Север» потребует увеличения диаметра прочного корпуса с 6,8 до 7,0 м, а водоизмещения — на 250 м3. При последующей коррекции проекта выяснилось, что, удлинив корпус на 2,8 м, можно разместить на лодке восемь контейнеров с ракетами вместо шести, установленных на кораблях пр. 659. Естественно, что такое предложение было «на ура» принято как заказчиком, так и руководством отрасли. Попутно решили применить новый гидроакустический комплекс «Керчь», в дальнейшем широко использовавшийся уже на лодках второго поколения. Кроме того, по сравнению с пр. 659 перекомпоновали отсеки, в поисках резервов весов и объемов сократив с четырех до двух число 400-мм торпедных аппаратов и их боезапас, оставив прежним торпедное вооружение нормального калибра — четыре аппарата без запасных торпед.

Нормальное водоизмещение по сравнению с пр. 659 увеличилось на 20%, достигнув 4415 м3, длина —на 4,2 м, составив 115,4 м, а ширина — на 0,1 м, до 9,8 м. Номинальная мощность ядерной энергоустановки 2×17500 л.с. в большей мере отвечала реальности, чем показатели первых атомоходов. Тем не менее лодка пр. 675 успешно достигала скорости 22,8 узла, вполне приемлемой для ракетоносца. Та же паропроизводящая установка на пр. 675 запитывала и пару турбогенераторов по 1400 кВт, дублируемых двумя дизель-генераторами по 460 кВт.

Как уже отмечалось, первоначально комплекс П-6 предназначался для четырехракетной лодки пр. 651. При переходе к пр. 675 корабельная аппаратура ракетного комплекса заимствовалась от дизель-электрического аналога, в результате чего атомоход не мог произвести более чем четырехракетный залп. При основном варианте функционирования последующий залп мог быть осуществлен только после завершения процедуры целераспределения ракет первого залпа. В результате время пребывания лодки в надводном положении увеличивалось с 12—18 мин почти до получаса, что могло гибельным образом сказаться на ее судьбе. С учетом смертельной угрозы сама возможность проведения целераспределения ракет второго залпа по истечении столь длительного пребывания лодки на поверхности представлялась крайне маловероятной.

Куда меньшее практическое значение имела невозможность размещения в двух из восьми контейнеров стратегических ракет П-5, при том что в остальных контейнерах можно было устанавливать ракеты обоих типов. Смешанная комплектация была нецелесообразна как из-за внутренней противоречивости ставящихся перед лодкой боевых задач (либо атака кораблей противника в открытом море, либо движение к его берегам для удара по наземным целям), так и из-за ожидаемой низкой эффективности крылатых ракет при поражении наземных целей по сравнению с баллистическими ракетами. Кроме того, замена разъемов электрической связи с ракетами требовала многосуточных работ. В конечном счете через пару лет после вступления первых лодок пр. 675 в строй ракеты П-5 вообще начали снимать с вооружения. Как говорилось, «нет человека — нет проблемы…»

Декларированная преемственность с пр. 659 определила решение сооружать головной корабль на заводе №199 в Комсомольске-на-Амуре, где уже достраивались первые лодки предшествующего проекта. Однако, как и ранее, решающим образом сказалась негативная специфика дальневосточного строительства. Фактически головной лодкой стала северодвинская К-166, заводской номер 530, которая была заложена 30 мая 1961 г., а спущена на воду 6 сентября следующего года. Государственные испытания, начатые 11 июня 1963 г., на первом этапе стрельбы прошли неудачно: лишь одна из пяти запущенных ракет попала в цель. На двух ракетах отказала система наведения, одна упала из-за отказа ускорителя, а еще одна самоликвидировалась при отклонении от заданной трассы.

С другой стороны, выяснилось, что высокая надстройка способствовала достижению хорошей мореходности, обеспечивая пуск ракет при волнении до 5 баллов на скорости 8—10 узлов.

После внесения доработок при повторных испытаниях 30 октября две из трех П-6 достигли прямого попадания, а одна, пройдя над целью, самоликвидировалась в 26 км за ней. На следующий день К-166 вступила в строй.

Будучи формально головной субмариной пр. 675, первая тихоокеанская лодка К-175 (заводской номер 171), тем не менее, была заложена только 17 марта 1962 г., почти через год после северодвинского первенца, но была спущена почти одновременно с ней — 30 сентября того же года. В строй она вступила позже, в последний день 1963 г.

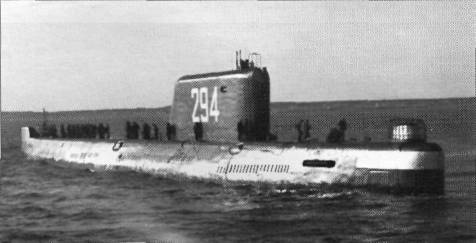

Атомная подводная лодка пр. 675 с крылатыми ракетами П-6.

Проект 675 — «исправленное и дополненное издание» атомоходов первого поколения. На нем удалось в основном устранить многие «детские болезни» первых советских подводных лодок, главной из которых была склонность к систематическим утечкам радиации, стоившим здоровья, а иногда и жизни десяткам моряков.

В середине 1960-х гг. лодки пр. 675 были единственным типом строившихся отечественных атомоходов. Наряду с признанием важности задачи борьбы с авианосцами вероятного противника сказалась и задержка с проектированием подводных лодок второго поколения, прежде всего новых стратегических ракетоносцев. Эта задержка была вызвана революцией в ракетостроении — переходом от крупногабаритных Р-21 комплекса Д-4 к миниатюрным Р-27 комплекса Д-5, что потребовало создания вместо уже сконструированной лодки пр. 667 практически нового корабля пр. 667А. Именно эти «Иваны Вашингтоны» (пр. 667А) сменили на стапелях северодвинского завода №402 и амурского завода №199 излишне задержавшиеся на них субмарины пр. 675.

Семилетним планом, утвержденным партией и правительством в конце 1958 г., предусматривалось выпустить 19 лодок пр.675, в том числе 13 в Северодвинске, а остальные — в Комсомольске. Через полтора года по постановлению от 30 мая 1960 г. программу увеличили более чем в полтора раза, доведя число строящихся лодок до 32. Но и этого показалось мало. Через год постановлением от 21 июня 1961 г. число намеченных к постройке кораблей пр. 675 увеличили до 35, включая шесть предусмотренных для строительства на заводе №196 (вместо ранее заданных этому предприятию лодок пр. 683). Однако спустя еще год завод №196 был освобожден от пр. 675 для обеспечения постройки атомоходов пр. 705 и продолжения выпуска дизельных лодок со сдачей в 1964—1966 гг. дополнительно 18 «дизелюг» пр. 641. В связи с этим заказ на атомоходы пр. 675 предполагалось передать на другие заводы. Но строить такие большие лодки, кроме Северодвинска и Комсомольска, было негде, а эти предприятия и так задействовали все мощности для постройки пр. 675.

Всего на двух заводах было построено 29 лодок пр. 675. На Севере сдали 16 лодок: К-166, К-104, К-170 (в ходе службы переименована в К-86), К-172, К-47, К-1, К-28, К-74, К-22, К-35, К-90, К-116, К-125, К-128 (в дальнейшем К-62), К-131 и К-135 с заводскими номерами от 530 до 535 соответственно, а в Комсомольске-на-Амуре — К-175, К-184, К-189 (К-144), К-57(К-557), К-31(К-431), К-48, К-56, К-10К-94(К-204), К-108, К-7(К-207), К-23, К-34(134), строившиеся под заводскими номерами от 171 до 183. Последняя северодвинская лодка была сдана 25 ноября 1966 г., а комсомольская — два года спустя, 30 декабря 1968 г.

В середине 1960-х гг. в дополнение к номеру проекта (675) появился словесный шифр «Акула», но он не прижился и спустя несколько лет был вновь введен применительно к самой большой в мире субмарине — стратегическому ракетоносцу пр. 941.

Все лодки пр. 675 должны были оснащаться аппаратурой «Успех» для приема целеуказаний от входящих в систему МРСЦ-1 самолетов-разведчиков Ту-95РЦ. Во второй половине 1960-х гг. началась отработка предназначенной для выполнения аналогичных задач космической системы МКРЦ-1 «Легенда». Для отработки взаимодействия с этой системой в ходе среднего ремонта с модернизацией по пр. 675К на К-48 в 1970—1973 гг. вместо оборудования «Успеха» установили аппаратуру «Касатка» с антенным постом, размещенным под прочным радиопрозрачным обтекателем, что позволило активно использовать систему целеуказания при движении лодки на перископной глубине.

Атомная подводная лодка пр. 675.

Другая лодка, К-28, в 1968—1975 гг. прошла ремонт с переоснащением на новый ракетный комплекс «Базальт», при этом на ней оставили комплекс «Успех». В связи с этим данный проект стал именоваться 675МУ, в отличие от девяти других лодок, модернизированных в более поздние сроки с оснащением как комплексом «Базальт», так и аппаратурой «Касатка» по проекту, обозначенному 675МК. В ходе ремонта в 1980—1985 гг. лодка К-1 получила наряду с «Касаткой» еще более совершенный ракетный комплекс «Вулкан». Эта лодка, как и еще три, модернизированные аналогичным образом, относятся к пр. 675МКВ. Наконец, видимо, по примеру модернизации субмарины «Хелибат», единственного американского атомохода, спроектированного под крылатые ракеты, К-86 с 1973 по 1980 г. была переоборудована по пр. 675Н для выполнения специальных заданий.

Почти половина лодок так и не прошла значительной модернизации, до конца своей службы используя ракетный комплекс П-6 с системой «Успех».

Лодки пр. 675, рассматриваясь как эффективное средство борьбы с кораблями противника, особенно авианосцами, активно привлекались к боевой службе. За единичным исключением они состоял и в составе флота до 1989— 1995 гг., прослужив четверть века и более. Столь долгая и интенсивная служба в силу «неизбежных в море случайностей», а в последние годы и недопустимого износа матчасти, сопровождалась авариями.

На лодках имели место утечки радиации (К-172, К-175, К-31, К-175, К-179) и пожары (К-135). Взрыв реактора на К-31 (К-431) 1 августа 1980 г. привел к столь сильному радиационному заражению корпуса, что в 1987 г лодку пришлось списать. В ходе службы К-135 столкнулась в надводном положении с лодкой К-320 пр. 670, К-108 — под водой с субмариной флота США «Тотог», К-35 при всплытии — с американским фрегатом F-1047 «Водж», К-116 — с сухогрузом «Вольск». Для последней после радиационной аварии в 1979 г. восстановление оказалось невозможным, и в 1985 г. ее первой из лодок пр. 675 вывели из состава флота. Наибольшие жертвы повлекло столкновение К-56 с гидрографическим судном «Аксель Берг»: в затопленном отсеке погибли 30 моряков. Также большими людскими потерями (около десятка погибших) сопровождался взрыв реактора при ремонтных работах в бухте Чажма.

Авария 20 августа 1973 г. К-1 (заводской номер 535) произошла при таких обстоятельствах, что будет лучше процитировать несколько фрагментов из блестяще написанных воспоминаний «Рабочая глубина» («Наука», СПб., 1996 г., стр. 128— 130) адмирала А.П. Михайловского, в те годы командующего флотилией, а позднее Северным флотом.

«Стало известно, что подводная лодка К-1, …следуя для делового захода в порт Съенфуегос на Кубе скоростью 16 узлов, на глубине погружения 120 м ударилась о юго-восточный склон банки Хогуа… Лодка получила повреждения носовой оконечности с торпедными аппаратами и торпедами по левому борту. Самое неприятное в том, что одна из поврежденных торпед имеет ядерный заряд».

Далее Михайловский вспоминает, что флотское начальство встречало К-1 «в Малой Лопатке, предварительно освобожденной от всех кораблей, судов и плавсредств. Состояние К-1 обследовала специальная комиссия, которая установила, что передние крышки, трубы левых торпедных аппаратов и боевые зарядные отделения обеих торпед вмяты в прочный корпус и значительно деформированы. Извлечь торпеды невозможно.

Вскоре мы подготовили три смены лучших мичманов-газорезчиков, такелажников, крановщиков и дозиметристов, руководимых опытными инженерами…

Оцепили Малую Лопатку, закрыв въезд в нее специально наряженными караулами. Экипаж не сходил с корабля, находясь в готовности №1. Лодку сдифферентовали на корму и, задрав нос, приподняли над водой поврежденные участки корпуса».

В течение нескольких суток «боевые зарядные отделения торпед вместе с частью труб аппаратов были отрезаны от прочного корпуса, а лодка поставлена на ровный киль. Отделение с обычной взрывчаткой… ликвидировали путем подрыва.

С ядерным зарядом дело обстояло сложнее. Его с величайшей осторожностью уложили на специально изготовленный ложемент в своеобразном саркофаге, залили цементирующим составом и на тщательно подготовленном катере-торпедолове перевезли морем на техническую позицию, откуда вскоре отправили на Новоземельский полигон для ликвидации в подземной шахте».

Продольный разрез атомной подводной лодки пр. 675

Атомные подводные лодки пр. 675 на флоте неофициально именовались «раскладушками».

Наряду с этими малоприятными происшествиями на счету лодок пр. 675 были и замечательные достижения. Например, К-116 совместно с торпедным атомоходом пр. 627А К-133 в начале 1966 г. совершила переход с Севера на Камчатку вокруг Южной Америки, пройдя проливом Дрейка. За этот поход шесть человек во главе с руководителем отряда адмиралом А.И. Сорокиным получили звание Героя Советского Союза. Интересно, получали ли американские подводники за переход из Атлантики на Тихий океан «Пурпурное сердце» с подачи адмирала Риковера?

Необходимо отметить, что еще до закладки первого корабля пр. 675 в ЦКБ-18 провели проектные проработки по дальнейшему совершенствованию носителей крылатых ракет. Прежде всего предполагалась замена уже проявившей все свойства «первого блина» энергетической установки, заимствованной от первого советского атомохода — корабля в полтора раза меньшего водоизмещения, чем пр. 675. Между тем моряки неуклонно повышали требования к скоростным показателям субмарин. Своего рода ориентиром, резко «поднявшим планку» этих характеристик, стал уже проектировавшийся в те годы и так никем и не превзойденный до настоящего времени мировой рекордсмен по подводной скорости — атомоход пр. 661.

Для увеличения скорости хотя бы до 28—30 узлов при одновременном росте водоизмещения, связанном с усилением ракетного вооружения до 10—12 пусковых установок, на новой модификации ракетоносца предусмотрели применение двух жидкометаллических реакторов. При этом суммарная мощность энергоустановки почти удваивалась.

В соответствии с результатами проектных проработок по постановлению от 11 марта 1961 г. задавалось создание вооруженной 10—12 ракетами П-6 лодки пр. 675М водоизмещением 5000—5550 м3 с двумя реакторами, со скоростью 28—30 узлов, глубиной погружения до 400 м, автономностью 60 суток.

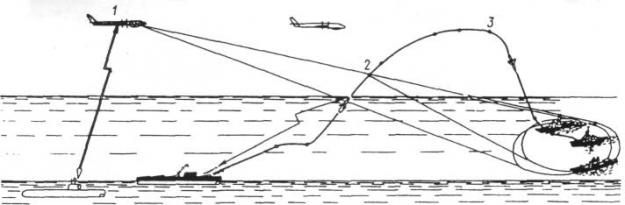

Схема функционирования крылатой ракеты П-6 с использованием системы МРСЦ «Успех»: 1 — обнаружение цели и передача целеуказания на подводную лодку; 2 — захват цели визиром ракеты; 3 — пикирование на цель.

Для наращивания числа пусковых установок с 8 до 10 конструкторы перешли от двухконтейнерных к трехконтейнерным блокам, установив их впереди и позади ограждения рубки. Блоки по бокам ограждения и в корме по-прежнему насчитывали по два контейнера. При этом ширина лодки возросла на 21 %, достигнув 11,25 м, а длина увеличилась на 7,1 м. Было усилено и торпедное вооружение нормального калибра — до шести аппаратов при общем боекомплекте 12 торпед. От 400-мм аппаратов вообще отказались. Лодку предусматривалось оснастить новыми радиоэлектронными средствами, включая гидроакустический комплекс «Керчь», прибор управления торпедной стрельбой «Ладога», навигационный комплекс «Сигма-675М». Внедрение элементов автоматизации позволяло сократить экипаж с 91 до 80 человек. Применение двух свинцово-висмутовых реакторов обеспечивало подводную скорость до 29 узлов. Для обеспечения большей глубины погружения в конструкции корпуса применили новую сталь, для повышения скрытности легкий корпус облицовывался противогидролокационным покрытием, а на прочный корпус наносились звукоизоляционное и вибродемпфирующее покрытия.

В целом дополнительная пара ракет, рост скорости на 6—7 узлов и глубины погружения на 100 м не оправдывали более чем полуторакратного увеличения водоизмещения (до 6880 м3) и наращивания мощности энергоустановки.

Однако, несмотря на все эти новшества, лодка пр. 675М сохраняла основной недостаток своей предшественницы — длительное пребывание в надводном положении (24 мин) при нанесении удара ракетами П-6. Залп был по-прежнему ограничен всего четырьмя противокорабельными ракетами П-6 или пятью стратегическими ракетами П-7.

Уже начались летные испытания ракеты «Аметист», которая благодаря подводному старту расценивалась как намного более эффективная по сравнению с П-6, несмотря на многократно меньшую дальность полета. При этом последнее свойство наряду с отрицательным имело и положительный эффект: при малой дальности стрельбы противник не располагал достаточным временем для привлечения истребительной авиации и мог использовать для перехвата «Аметиста» только ракетно-артиллерийские средства. Кроме того, гидроакустика позволяла лодке самостоятельно обнаруживать цели на удалениях, даже превышающих максимальную дальность пуска «Аметиста». Но на пр. 675М не ожидалось внедрения собственных информационных средств, способных выдать целеуказание для применения П-6 на максимальную дальность.

Но решающим фактором отказа от реализации пр. 675М стало то, что к середине 1960-х гг. стапели заводов №402 и 199 уже должны были вот-вот занять стратегические ракетоносцы пр. 667А. А за оставшиеся два-три года было целесообразно построить в Северодвинске и Комсомольске побольше лодок пр. 675, не приостанавливая производства ради технологической подготовки к закладке корабля номинально «модернизированного», а на самом деле фактически нового проекта.

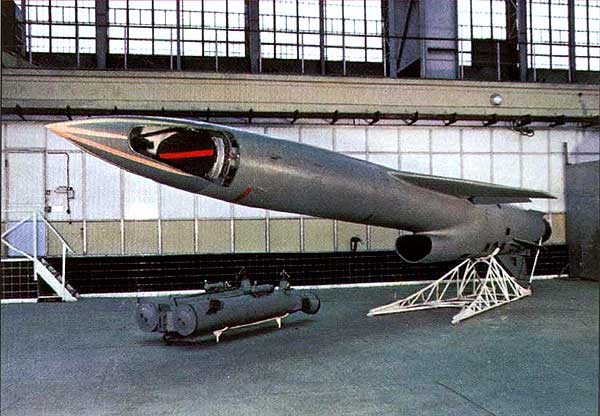

П-35

В отличие от разработки П-6, при создании ракеты П-35 (4К44) ставилась задача уменьшить габариты и вес изделия по сравнению с П-5. Это определялось исходя из условий размещения на корабле класса «эсминец». Решению этой задачи способствовало оговоренное в требованиях флота уменьшение веса боевой части, что позволило укоротить ее на 0,5 м. Созданная в ГСКБ-47 боевая часть при весе 560 кг оснащалась 405 кг взрывчатого вещества и имела длину 0,95 м при диаметре 0,69 м. Умеренные требования по максимальной дальности позволили сократить запасы топлива. Однако для хотя бы частичного выполнения поставленного ограничения по длине (не более 9,5 м) ОКБ-300 под руководством С.К. Туманского потребовалось подготовить для ракеты новый двигатель КР-7-300, который при тяге в наземных условиях 2,1 т, примерно равной применяемому на П-5 и П-6 КРД-26, был короче на 0,5 м.

Кроме того, к П-35 предъявлялись более высокие требования по скорости полета, чем к П-6. При близких массогеометрических характеристиках, обводах ракет и тяговых параметрах двигателей в наземных условиях в распоряжении конструкторов оставался еще один инструмент повышения скорости — обеспечение более благоприятных условий работы на больших скоростях путем снижения потерь давления на входе в воздухозаборник за счет применения полуконического центрального тела. Присутствие этого конструктивного элемента стало основным отличием внешнего облика П-35 от П-6.

Разработку системы управления в целом в НИИ-10 возглавил К.А. Петров (после его кончины — А.С. Миронов), бортовой аппаратуры «Блок» — Л.Е. Хазанов, корабельной аппаратуры «Бином» — Л.Е. Хазанов. При этом были использованы результаты ранее выполненных в НИИ-10 проработок по системе «Вектор», предназначавшейся для усовершенствованного варианта «оморяченной» «Кометы» — комплекса «Стрела» для вооружения крейсеров.