О проектировании подводных лодок в России в 1906-1911 годах

Поражение в Русско-японской войне, сопровождавшееся гибелью значительной части флота, стало причиной серьезного беспокойства правительства Российской империи за оборону морских границ государства, и особенно за безопасность столицы – Санкт-Петербурга. Еще никогда за всю свою двухсотлетнюю историю русский флот на Балтике не был так слаб, как в эти тяжелые послевоенные годы. Вместе с тем именно в это время в большинстве морских государств мира явно обозначились тенденции к «дредноутизации» флотов, вызванные, прежде всего, широко распространенной теорией Мэхена – Коломба и итогами войны на Дальнем Востоке.

Глубокий политический кризис, вылившийся в революционное движение по всей России, а также экономические и финансовые проблемы делали невозможным быстрое восстановление утраченного флота в количестве и качестве, необходимом государству. Однако необходимость в кратчайшие сроки создать флот для обороны своих берегов признавалась всеми. Но каким должен быть этот флот: относительно недорогим и доступным минным, основу которого составляли бы эскадренные миноносцы и подводные лодки, или мощным линейным, соответствующим общепринятой теории американских и английских адмиралов?

Однозначного ответа на этот вопрос в первые послевоенные годы не было. Несмотря на бурные дебаты о путях развития флота, соблазн иметь в его составе мощные линейные корабли перевесил доводы сторонников развития минных сил. Тем не менее во всех принимаемых после Русско-японской войны судостроительных программах предусматривалось строительство большего или меньшего количества подводных лодок.

Весной 1907 года была принята Малая судостроительная программа, в соответствии с которой предполагалось построить для Балтийского моря 4 линейных корабля дредноутного типа и 3 подводные лодки, а для Черноморского флота – 14 эскадренных миноносцев и 3 подводные лодки. Естественно, остро вставал вопрос о проектировании новых типов подводных лодок, так как признавалось, что

«ни одна из имеемых у нас лодок не может служить ни типом, ни образцом при постройке новых лодок» [1].

Выбор типа подлодки для последующего строительства оказался не менее трудным делом, чем разработка кораблестроительной программы. Еще 1 сентября 1905 года на совещании у морского министра по вопросу об их строительстве и организации подводного плавания в русском флоте было решено:

«1. К новым постройкам лодок теперь не приступать, а ожидать осени 1906 г. для окончательного выяснения на практике лучших типов лодок.

2. Заказать теперь же, если есть деньги, две лодки типа Бубнова и Беклемишева – одну в 380 т и другую в 130 т.

3. В особой комиссии разработать организацию отряда и школы подводного плавания» [2].

В 1906 году на Балтийском заводе приступили к строительству малой и большой подводных лодок, получивших имена «Минога» и «Акула». Также на Охтинской верфи согласно ранее принятому решению фирма «Крейтон и К°» начала строительство четырех подводных лодок-крейсеров конструкции С. Лэка.

Несмотря на то, что денег на строительство новых лодок больше не выделялось и строить их в ближайшее время не предполагалось, накопленный опыт эксплуатации подводных кораблей и надежда на будущее развитие подводного флота позволяли его сторонникам вести работу по организации их проектирования и разработке необходимых тактических и технических заданий.

Так, к осени 1906 года под руководством капитана 2 ранга М. Н. Беклемишева были выработаны «Условия, которые следует иметь в виду при проектировании подводных лодок». В этом документе в соответствии с тенденциями мирового подводного судостроения указывались направления, которых необходимо было придерживаться создателям подводных кораблей. Естественно, что по мере развития технических возможностей и изменения взглядов на роль подводных сил этот документ корректировался. Более поздние «Условия» развивали и конкретизировали положения предыдущего документа.

Требования к техническим элементам и тактическим возможностям подводных лодок этого периода наглядно отражены в записке заведующего подводным плаванием, контр-адмирала Э. Н. Щенсновича, от 17 января 1907 года. Он полагал, что

«плавания подводных лодок могут быть приравнены к каботажному плаванию судов».

По его мнению, требовались лодки двух типов: прибрежные, с районом действия не более 300 миль, и дальние, с районом действия 1500-2000 миль. Он указывал, что первые из них

«должны строиться так, чтобы их без затруднения можно было перевозить по железным дорогам и направлять, куда потребуют военные обстоятельства».

Щенснович также отмечал, что

«как малые, так и большие лодки должны иметь малое углубление (осадку) при надводном плавании, тогда только эти лодки могут быть самостоятельными кораблями» [3].

Такие взгляды были закономерными после недавних событий Русско-японской войны, когда лодки перевозились из конца в конец огромной страны по железной дороге. Заметим, что последующая эволюция в проектировании подводных лодок заставила во многом пересмотреть их.

После внесения в смету 1908 года денег на постройку двух малых (80-тонных) и трех больших (400-тонных) лодок и получения общих указаний по техническим данным проектируемых субмарин от МГШ офицеры подводного плавания совместно с МТК выработали общие задания и проект объявления конкурса. В соответствии с вновь выработанными заданиями лодка прибрежная должна была иметь ограниченное водоизмещение, с осадкой в надводном положении не более 6 фут (1,8 м), при этом обладать районом надводного плавания 500 миль (7-узловым ходом), в подводном положении – 100 миль (6-узловой скоростью) и расчетной глубиной погружения 100 фут (30 м).

В ответ на замечания морского министра и его товарища (помощника), явно недовольных районом плавания и скоростными элементами предполагаемых субмарин, отдел подводного плавания МТК выработал новые условия проектирования с повышенными требованиями к лодкам. В новых заданиях тактические элементы лодки напрямую связывались с ее водоизмещением. В докладе МТК на имя товарища морского министра от 20 февраля 1908 года (№ 223) указывалось, что

«условия переработаны согласно повышенным требованиям, и хотя ни одна фирма таких лодок еще не выполнила, но можно допустить, что какая-либо из фирм возьмется составить проект, но выше требования в данное время поставить нельзя» [4].

Несмотря на это, в своей резолюции морской министр адмирал И. М. Диков счел условия конкурса «недостаточно выработанными» и указал, что

«надо принять во внимание результаты, достигнутые за границей, и несколько повысить наши условия в конкурсе. Нельзя требовать невозможного, и лучше обождать с заказом подводных лодок, чем строить такие, какие у нас есть» [5].

Руководство морского ведомства желало иметь малую подводную лодку с небольшой осадкой в надводном положении, которая в то же время была бы способна показывать высокую скорость как над, так и под водой, без ущерба для района плавания. Разъясняя эти противоречия, капитан 1 ранга М. Н. Беклемишев доносил в МГШ, что

«100 миль подводного района даже при заданной 6-ти узловой скорости вряд ли достигается при данных углублениях лодки. Скорость 8 узлов легко достигнуть при радиусе около 20 миль, но считаю более важным район» [6].

Через месяц, 24 марта 1908 года, товарищу морского министра, контр-адмиралу И. Ф. Бострему представили новый доклад МТК, с техническими заданиями прибрежной и мореходной лодки, в которых были учтены замечания министра и его самого. Рассмотрев их, Бострем 1 апреля 1908 года просил Беклемишева совместно с МГШ

«обсудить, насколько возможно признать проекты малых лодок, представленные до сих пор, удовлетворяющими требованиям конкурса…» [7].

9 апреля 1908 года в отделе подводного плавания состоялось заседание комиссии под председательством М. Н. Беклемишева, с участием представителей МГШ – капитана 2 ранга А. П. Капниста и капитан-лейтенанта А. В. Колчака, на котором обсуждались задания на проектирование малой и большой подводных лодок. По итогам этого заседания был составлен протокол, в соответствии с которым были внесены новые исправления в технические задания подводных лодок.

В частности, для прибрежных лодок было решено

«район подводного плавания в 100 миль не уменьшать, но допустить прохождение этого расстояния самым малым ходом (хотя бы 4-мя узлами), которыми лодка может держаться под водой. Прочность корпуса и устройства должны быть соображены для плавания в разбитом льду. При подводном плавании лодка не должна оставлять какого-либо следа на поверхности моря и ход их должен быть бесшумный».

Для больших лодок к дальности надводного плавания полным ходом 1500 миль добавлялось требование проходить

«экономической скоростью не менее 3000 миль» [8].

Пересмотренные с участием представителей МГШ задания для подводных лодок 24 апреля были представлены И. Ф. Бострему, одобрены им и согласованы с морским министром. По приказанию товарища морского министра 29 мая без объявления конкурса был сделан запрос фирмам и изобретателям о разработке проекта малой лодки с условием представления проектов в полдень 18 июля 1908 года. В запросе указывалось:

«Имея в виду предстоящий заказ некоторого числа подводных лодок, прошу Вас по приказанию товарища морского министра, представить эскизный достаточно ясный чертеж и достаточное описание проектов лодок, принимая во внимание прилагаемые технические условия, которые должны быть обязательно выполнены, с указанием места постройки, срока и стоимости. В описании должны быть достаточно подробные данные, с указанием особенности систем, чтобы было возможно безошибочнее решить вопрос о преимуществе того или другого проекта» [9].

К назначенному сроку поступило десять проектов подводных лодок, из них шесть не подходили к заданным техническим условиям. Среди них оказались два проекта известного французского конструктора Лобёфа: спроектированные им лодки имели слишком большую осадку. Путиловский завод и фирма Круппа не смогли определиться в цене и сроке сдачи своих лодок. Невский завод, имевший уже опыт подводного судостроения, не доставил никаких чертежей и не указал цены. Проект известного изобретателя подлодок отставного капитана 1 ранга Е. В. Колбасьева имел слишком большое водоизмещение (678 т) и также не был принят к рассмотрению.

Из соответствующих заданным условиям как наиболее удовлетворительные были отмечены проекты фирмы «Фиат» и Балтийского завода.

«Лодка Фиат имела водоизмещение 168 тонн и вооружение 2 носовых и 2 кормовых аппарата, лодка Бубнова (Балтийский завод) – 58 тонн, 1 носовой аппарат и два откидных системы Джевецкого» [10].

Новое Адмиралтейство представило проект корабельного инженера И.А. Гаврилова. Его лодка имела очень тонкую обшивку, как наружного, легкого, так внутреннего, прочного корпусов, одну пару горизонтальных рулей в корме и ничем не защищенные винты.

Лодку, отличающуюся новой формой корпуса, представил Адмиралтейский Ижорский завод. В этом проекте, подписанном начальником завода И. Н. Воскресенским, показана лодка, состоящая из двух обычных сигарообразных корпусов, соединенных между собой в средней их части (по длине). Такая компоновка дает большие возможности по размещению оружия, механизмов, экипажа без значительного увеличения осадки. Кроме того, заявленный запас плавучести в 65% и наличие двух прочных корпусов значительно повышали живучесть такого подводного корабля. Однако особого внимания на этот проект не обратили. Лишь спустя семь десятилетий, в 1980 году, когда на воду сошел первый из шести тяжелых подводных атомных крейсеров проекта 941 «Акула», разработанных замечательным кораблестроителем академиком С. Н. Ковалёвым, преимущества подобной компоновки были показаны воочию.

Между тем 3 октября 1908 года Отдел подводного плавания представил в МГШ список полученных предложений с просьбой

«сообщить, какие из проектов, по мнению Морского генерального штаба, более желательно осуществить».

Рассмотрев эти предложения, МГШ посчитал, что

«ни одну из помещенных в списке лодок осуществить постройкой не желательно»,

о чем Отделу и сообщили 18 ноября 1908 года. Также МГШ отметил, что

«основной причиной столь печального результата конкурса следует признать, что задания, данные конкурентам, являются, в сущности, лишь заданиями для технических условий» [11].

В отношении штаба также отмечалось, что эти задания оказались достаточно трудными. С той осадкой, какая была указана в них, непросто было достичь требуемых характеристик проектируемых лодок; поэтому в элементах малой подводной лодки для Балтийского моря, утвержденных морским министром 1 декабря 1908 года, допустимая осадка в надводном положении была изменена с 6 до 8 футов. Кроме того, со 100 до 300 фут была увеличена предельная глубина погружения, задана 8-узловая скорость под водой при районе плавания не менее 35 миль, скорректированы некоторые требования по минному вооружению. В соответствии с утвержденными морским министром элементами МТК сделал 19 декабря 1908 года запрос по проектированию малой подводной лодки 14 фирмам.

К указанному в запросе сроку, 3 марта 1909 года, было получено девять проектов. По две разработки предложили Балтийский и Ижорский заводы, по одной – Е. В. Колбасьев, корабельный инженер Л. М. Мациевич, фирма Круппа, Металлический и Невский заводы. Примечательно, что такие фирмы, как «Фиат» и «Лобёф», ответили, что

«не считают возможным взять на себя представление эскизного проекта, обладающего данными, удовлетворяющему запросу, так как не признают, что такой тип 100-тонной лодки может в действительности выполнить те требования, которые к нему предъявляются запросом» [12].

Рассматривая полученные проекты, комиссия из офицеров-подводников, собранная в МТК 7 марта 1909 года, выяснила, что выполнение всех требований задания при сохранении водоизмещения 100 т невозможно, и высказалась за его увеличение. В служебной записке, написанной по результатам работы комиссии, капитан 1 ранга М. Н. Беклемишев отметил:

«Если же МГШ не будет настаивать на столь малом тоннаже, сообразно требуемым тактическим данным, то согласно мнения г[оспод] офицеров подводного плавания следует запросить фирмы на лодки большего тоннажа» [13].

В докладе морскому министру вице-адмиралу С.А. Воеводскому от 10 апреля 1909 года о результатах второго конкурсного запроса начальник МГШ контр-адмирал А. А. Эбергард также отмечал, что

«нам важнее сохранение свойств лодки, чем ее водоизмещение, откуда следует, что из числа утвержденных элементов следует отбросить все те, которые ограничивают водоизмещение лодки, и усилить те боевые качества ее, кои были сокращены, исходя из желания сделать лодку водоизмещением около 100 т» [14].

В том же докладе А. А. Эбергард представил С. А. Воеводскому разработанные штабом с учетом вышеназванных приоритетов элементы подводной лодки для Балтийского моря.

В соответствии с новыми требованиями ограничения по осадке не устанавливались, но считалось желательным, чтобы она не превышала 12 фут (3,7 м). Соответственно снимались и ограничения по водоизмещению. Вместе с тем были повышены такие элементы, как скорость под водой (не менее 10 уз), район подводного плавания (не менее 40 миль полным ходом и 100 миль экономическим), надводная скорость (не менее 12 уз), район плавания (1000 миль при ходе не менее 8 уз). Были значительно усилены требования к минному оружию. Примечательно, что из названия выработанных элементов подводной лодки исчезли слова «малой» и «прибрежной». Действительно, по предъявленным требованиям проектируемая лодка ни малой, то есть около 100 т, ни прибрежной быть уже не могла.

Учитывая разработанные МГШ элементы подводной лодки, Отдел подводного плавания МТК определил технические условия на проектирование, с которыми были ознакомлены фирмы, получившие 2 июня 1909 года запрос от морского ведомства. Для рассмотрения представленных ими проектов приказом по МТК назначена комиссия под председательством капитана 1 ранга М. Н. Беклемишева, начавшая работу 11 июля. В процессе работы комиссия постановила

«выделить подкомиссию и предложить капитан-лейтенанту [А. О.] Гада, 2-му под его председательством и в составе офицеров подводного плавания рассмотреть самостоятельно проекты лодок, удовлетворяющие запросу, и представить в следующее совещание свое заключение» [15].

Указанная подкомиссия и присоединившаяся к ее мнению комиссия М. Н. Беклемишева единогласно остановили свой выбор на проектах лодок Невского (490 т) и Балтийского (450 т) заводов, о чем 11 августа 1909 года и было доложено товарищу морского министра вице-адмиралу И. К. Григоровичу. 18 августа на совместном совещании с участием представителей МГШ,

под председательством И. К. Григоровича лучшими из представленных признаны те же лодки указанных предприятий; предпочтение было отдано Балтийскому заводу ввиду большего числа минных аппаратов. Этим заводам было предложено в шестинедельный срок представить более детальные и разработки, согласно дополнительным требованиям МГШ.

Такими требованиями считались:

«1) подводный ход на 25 миль 12 узлов и, сверх того 30 миль экономического хода 4 – 5 узлов; 2) надводная скорость – 16 узлов; 3) число траверзных аппаратов – 8» [16].

Балтийский завод в назначенный срок представил доработанный проект лодки водоизмещением в 600 т. Невский же, связавшись с компанией Голланда, в своем докладе в МТК 14 октября 1909 года заявил:

«Те новые, измененные против конкурса от 11 июля [сего года], требования являются крайне высокими, по сравнению с данными постройки подводных лодок всех государств. Правление считает, что оно не может гарантировать постройку такой лодки водоизмещением меньше чем в одну тысячу тонн… Прежде чем составить и представить окончательный ее чертеж, необходимо предварительно сделать модель такой лодки и испытать ее в пробном бассейне».

В записке же от 18 ноября 1909 года, на имя председателя МТК, генерал-майора А.Н. Крылова, правление Невского завода отметило,

«что Невский завод мог бы теперь же принять этот заказ, оставляя за собой, однако, право в течение 3-х месяцев, по мере выяснения вопроса путем испытания модели отказаться от этого заказа» [17].

Как видно из вышеизложенного, это предприятие не спешило взять на себя обязательства по строительству лодки с такими требованиями. С одной стороны, Невский завод, как всякое частное предприятие, не хотел упустить выгодный заказ, с другой – его руководители понимали, что подводная лодка, созданная в соответствии с заданными МГШ параметрами и стандартами фирмы Голланда,

«явится совершенно новым типом по сравнению как с существующими лодками, так и с проектируемыми и строящимися»,

поэтому себестоимость такой лодки будет довольно высока.

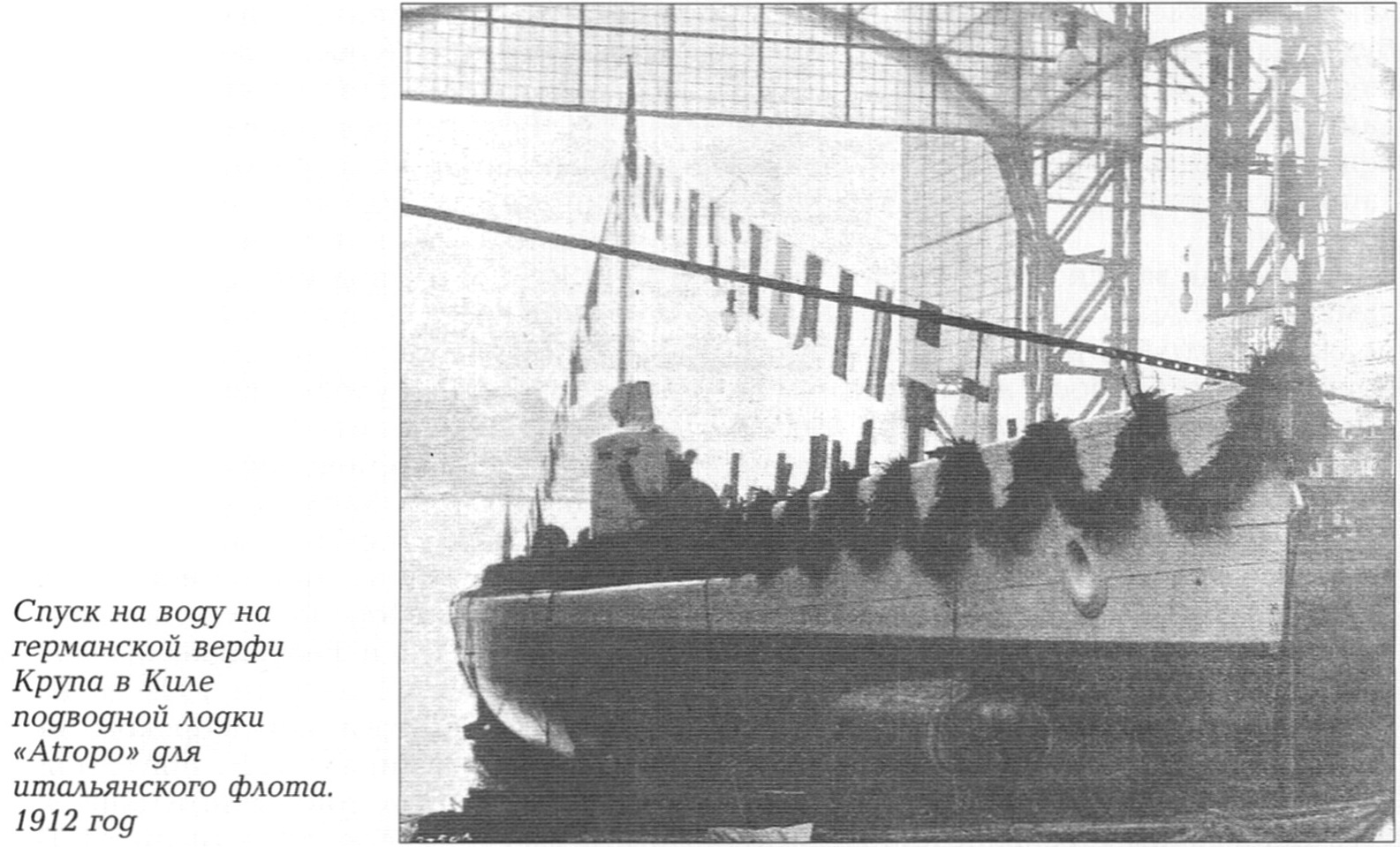

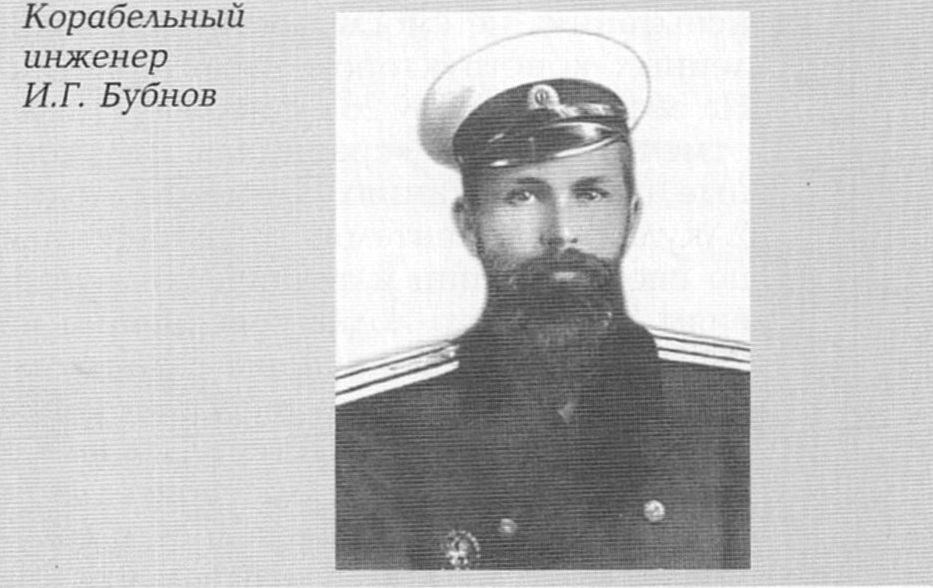

Следует напомнить, что Невский завод уже построил для российского флота по проекту Голланда шесть лодок надводным водоизмещением 105 т. Компания Голланда к тому времени приобрела огромный опыт в проектировании подводных кораблей и была одним из мировых лидеров их строительства, применяя самые последние достижения техники. Балтийский завод занимался строительством подводных лодок с июля 1901 года, когда получил заказ на первую боевую лодку, впоследствии названную «Дельфин». Главным разработчиком всех построенных на нем лодок неизменно оставался корабельный инженер И. Г. Бубнов. Он создал свой, так называемый русский, тип лодок, имевший ряд особенностей, причем не всегда удачных.

В октябре 1909 года Балтийский завод сдал флоту заложенную еще в 1906 году прибрежную подводную лодку «Минога», водоизмещением 123 т – первую лодку с дизельным двигателем. «Минога», как все предыдущие и последующие лодки И. Г. Бубнова, не имела межотсечных поперечных переборок. Эта особенность бубновских лодок позволяла на этапе проектирования выигрывать по водоизмещению и цене в конкуренции с лодками Голланда, для которых деление прочного корпуса на отсеки было обязательным условием.

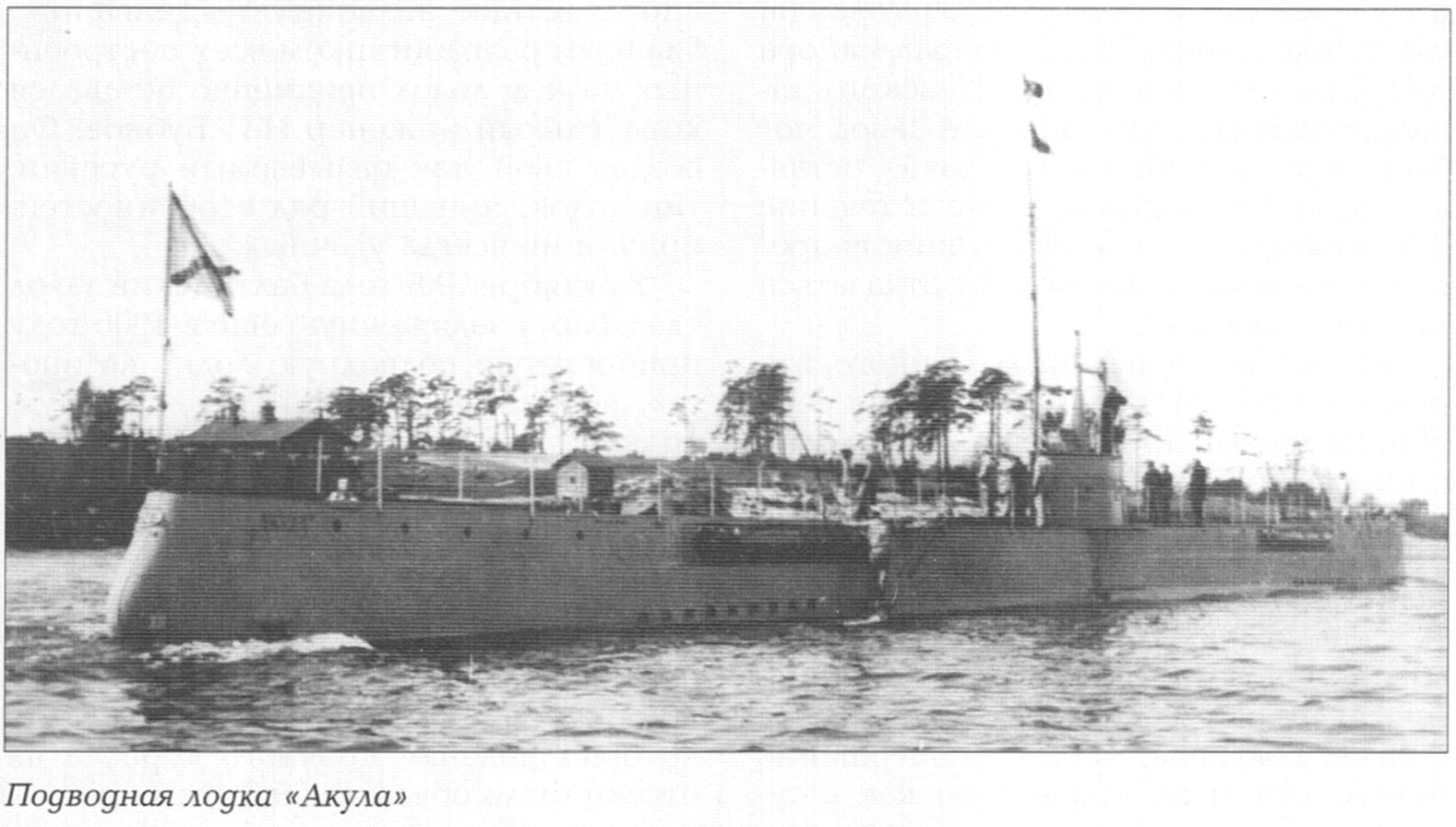

В постройке на Балтийском заводе оставалась еще одна лодка – «Акула», водоизмещением 370 т, с большим районом плавания, спроектированная еще во время Русско-японской войны. Строительство ее началось также в 1906 году, в августе 1909 года она сошла на воду, но в строй подводных сил вошла лишь в 1911 году.

Несмотря на продолжительность постройки, связанную с устранением множества недостатков, подлодка на испытаниях не смогла достигнуть заявленных конструктором характеристик. На заседании МТК 26 октября 1911 года отмечалось, что

«сравнивая полученные при испытаниях элементы лодки «Акула» с элементами, требующимися по спецификации и техническим условиям, видно, что лодка совершенно не удовлетворяет главнейшим заданиям».

Но не принять лодку в состав флота было нельзя, ведь она

«строилась на казенном Балтийском судостроительном заводе»,

что также отмечалось в документе. Поэтому МТК указывал, что

«не ожидая дальнейших улучшений лодки «Акула» и в виду полной невозможности увеличить скорость лодки до нормы, указанной в технических заданиях и спецификации, считает себя вынужденным принять лодку в казну и зачислить ее в состав действующего флота» [18].

Подобная практика приема кораблей от казенных, то есть государственных, предприятий существовала в русском флоте. Подвергнуть штрафным санкциям такое предприятие было практически невозможно, как и отказаться от результатов его производства. Критически относилась к проекту И. Г. Бубнова и подкомиссия капитан-лейтенанта А. О. Гада, отдавшая первенство лодке типа Голланда, и только

«ввиду желательности разработать тип Балтийского завода указала на него как на второй» [19].

Несмотря на это, проект И. Г. Бубнова имел значительную поддержку в МГШ, и прежде всего у его начальника, контр-адмирала А. А. Эбергарда. Он считал необходимым, чтобы

«морское министерство в дальнейшем для устранения разнотипности подводных лодок, существующих в настоящее время в нашем флоте, остановилось на каком-либо определенном типе, с тем чтобы последующие проекты являлись лишь развитием этого типа» [20].

В докладе товарищу морского министра И. К. Григоровичу А. А. Эбергард отмечал проект Балтийского завода, считая возможным признать его основным.

Принимая решение о заказе подводных лодок, МТК исходил из того, что представленные заводами проекты лодок являются «опытными» образцами, с элементами, какие еще никогда не достигались, особенно по скорости. В такой ситуации отдать весь заказ одной фирме было бы очень рискованно, поэтому МТК высказал пожелание разделить заказ между Балтийским и Невским заводами поровну, чтобы гарантированно получить хотя бы одну подлодку с заданными требованиями.

Такое пожелание вызвало бурную реакцию И. Г. Бубнова как представителя Балтийского завода и конструктора предлагаемой им лодки. В докладной записке от 8 декабря 1909 года на имя председателя МТК И. Г. Бубнов отмечал, что

«проекта «Holland»‘а совсем не было представлено… дача заказа «Holland»‘у представляется со всех точек зрения глубоко несправедливой… гарантии, даваемые Невским заводом, являются по существу мнимыми…»

и далее в том же духе [21].

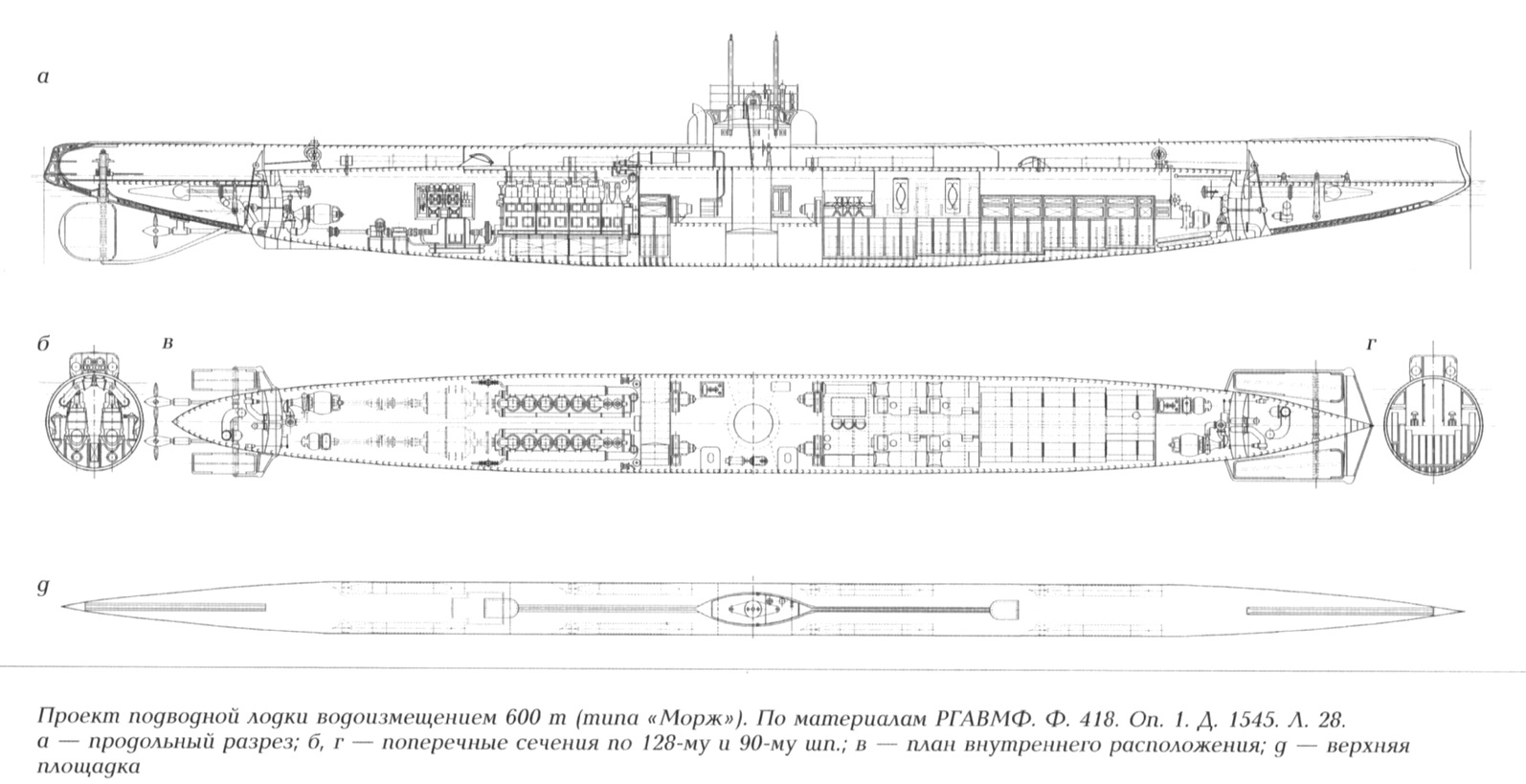

Многие из претензий, высказанных в этой записке, можно было бы легко предъявить ее автору, особенно по срокам строительства и достижению заданных требований, но все же протест Бубнова был услышан руководством морского ведомства, и принято решение заказать обе лодки Балтийскому заводу. В марте 1910 года тот получил от Главного управления кораблестроения и снабжения (ГУКиС) наряд на постройку двух 600-тонных лодок, а также выработанные совместно с заводом полные технические условия. В соответствии с взятыми обязательствами предприятию надлежало предъявить полностью построенные лодки через 2 года и 4 месяца.

Для их постройки Балтийский завод просил ГУКиС о выдаче аванса в размере 50%, то есть 1,6 млн руб. для двух лодок. Между тем от кредита, выделенного на постройку трех лодок для Черного моря, в счет которого строился подводный заградитель конструкции М. П. Налётова (будущий «Краб»), оставались свободными 1 419 225 руб. Для выдачи просимого Балтийским заводом аванса денег явно не хватало, и ГУКиС сообщил его правлению, что ожидаемый аванс, до ассигнования денег на новое судостроение, не будет превышать 200 тыс. руб. Но уже 24 апреля 1910 года, ввиду отсутствия этих средств, завод получил указание «впредь до особого распоряжения остановить все работы» по постройке лодок. Тем самым строительство лодок было отложено на неопределенное время.

Вскоре, используя неожиданную паузу, МТК внес ряд исправлений и дополнений в технические условия, вызвавших частичное изменение проекта и увеличение водоизмещения на 30 т. Соответственно выросла и общая стоимость лодок – с 1 665 000 руб. до 1 833 200 руб. Заметим, что в соответствии с расчетами и результатами проведенных в Опытовом бассейне испытаний с моделями для достижения заданных скоростей надводного хода на лодке, представленной Балтийским заводом, необходимо было иметь два дизельных двигателя, мощностью не менее 1100 л.с. каждый. На момент разработки проекта лодки двигателей такой мощности еще не существовало. Требовалось решить вопросы об их разработке и заказе. Подобные проблемы возникали и при заказе мощных аккумуляторов, необходимых для достижения требуемых скоростей под водой. Нерешенность этих вопросов тормозила разработку рабочих чертежей многих механизмов, в той или иной степени зависевших от характеристик и расположения дизелей и аккумуляторов. Пауза в строительстве лодок позволила Балтийскому заводу устранить эти недостатки. Завод

«за этот долгий промежуток времени, не останавливая своей деятельности по детальной разработке проекта лодки 4-го марта (1911 г. – Авт.) дополнительно представил Комитету все необходимые чертежи и расчеты» [22].

В то же время Невский завод, предложение которого по проектированию и постройке лодки было отвергнуто из-за невыполнения заданных требований, не спешил сдаваться, и предлагал морскому ведомству новые проекты, разработанные фирмой Голланда (Holland type). Так, в октябре 1910 года его Правление решило обратить внимание МТК

«на один из наиболее совершенных последних типов – подводный миноносец в 613 т водоизмещения».

Несмотря на то, что предлагаемый подводный корабль также не достигал заданных требований, завод считал, что этот проект

«представляет тип уже осуществленной и испытанной подводной лодки, причем все результаты, полученные в практическом применении, совершенно отвечают всем указанным Правлением техническим качествам этого подводного миноносца» [23].

Невский завод предлагал добротную подводную лодку, надводным водоизмещением 455 т и подводным – 613 т, выполненную на уровне мировых достижений своего времени, недорогую (1 130 тыс. руб.), при сроке постройки 18 месяцев. Что касается развития подводной скорости 12 уз в течение двух часов, то таковая была достигнута только лодкой Балтийского завода и только на бумаге. Поэтому, несмотря на высказанное в отзыве МГШ мнение,

«что означенное предложение не может считаться серьезным при наличии проекта Балтийского завода, удовлетворяющего предъявленным требованиям», Комитет считал, что «нельзя не обратить самого серьезного внимания на лодку… типа Голланд, которая хотя и уступает в продолжительности хода под водой, но зато все задания заводом вполне гарантируются».

В докладе товарищу морского министра от 29 ноября 1910 года МТК также отметил, что

«не вполне уверен в точном выполнении Балтийским заводом обещанных скоростей и других элементов проектированной им лодки и, кроме того, постройка лодок на двух заводах создала бы между ними очень желательное для развития подводного судостроения соревнование» [24].

В письме в МТК Правление Невского завода не отказывалось представить проект лодки и с реализованными требованиями МГШ (достижение подводной скорости 12 уз в течение двух часов), вместе с тем предупреждая о неизбежном увеличении как ее водоизмещения, так и цены. Оба проекта подводных лодок Невского завода – тип № 10-С и тип по заданию МТК – были 1 марта 1911 года представлены начальнику ГУКиС по его просьбе.

Здесь следует отметить, что, начиная с 1910 года, произошли серьезные изменения в расстановке сил на черноморском театре. Усиление турецкого флота после покупки двух устаревших линейных кораблей в Германии и эскадренных миноносцев в Германии и Франции стало реальностью – и Турция на этом останавливаться не собиралась. Такой поворот дела сильно обеспокоил российскую сторону. Представленный 23 сентября 1910 года Морским министерством специальный доклад «Об ассигновании средств на усиление Черноморского флота» был одобрен Советом Министров и 24 марта 1911 года рассматривался Государственной Думой.

В марте 1911 года на пост морского министра, с благожелательного согласия большинства членов Думы, был назначен вице-адмирал И. К. Григорович. С его назначением инициативы морского ведомства по новому строительству перестали встречать серьезные препятствия среди «народных избранников». 29 марта 1911 года Государственной думой был принят, а 19 мая утвержден царем закон, выделявший средства на новое строительство кораблей для Черноморского флота, в том числе и на постройку шести подводных лодок. Теперь, когда ассигнование денег на новое строительство стало реальностью, морскому ведомству требовалось реализовать эти средства в металле.

Стремление построить подводные лодки на уровне последних мировых достижений и неуверенность в выполнении Балтийским заводом заданных требований заставляла морское ведомство очень внимательно относиться к предложениям его основного конкурента – Невского завода. В Морском министерстве решили разделить заказ на строительство шести лодок поровну между Балтийским и Невским заводами. В соответствии с приказанием И. К. Григоровича безотлагательно войти в сношение с обоими предприятиями по вопросу постройки на них подводных лодок для Черного моря соответствующего типа, Отдел сооружений ГУКиС 26 апреля запросил в МТК технические данные на проекты лодок этих заводов, чтобы связаться с ними.

Проект Балтийского завода, после детального обсуждения на заседании МТК 7 мая 1911 года, 18 мая был утвержден морским министром и 30 мая «высочайше одобрен» Николаем II. После рассмотрения сметы на совещании по судостроению ГУКиС 25 июня выдал заводу наряд на постройку трех лодок, в котором указывалось, что

«постройка всех трех подводных лодок должна быть закончена не позже как через два года, считая со дня получения настоящего наряда, и к этому сроку лодки должны быть предъявлены к приемным испытаниям» [25].

Общая стоимость постройки всех трех лодок определялась в 4 792 275 руб. (1 597 425 руб. за каждую).

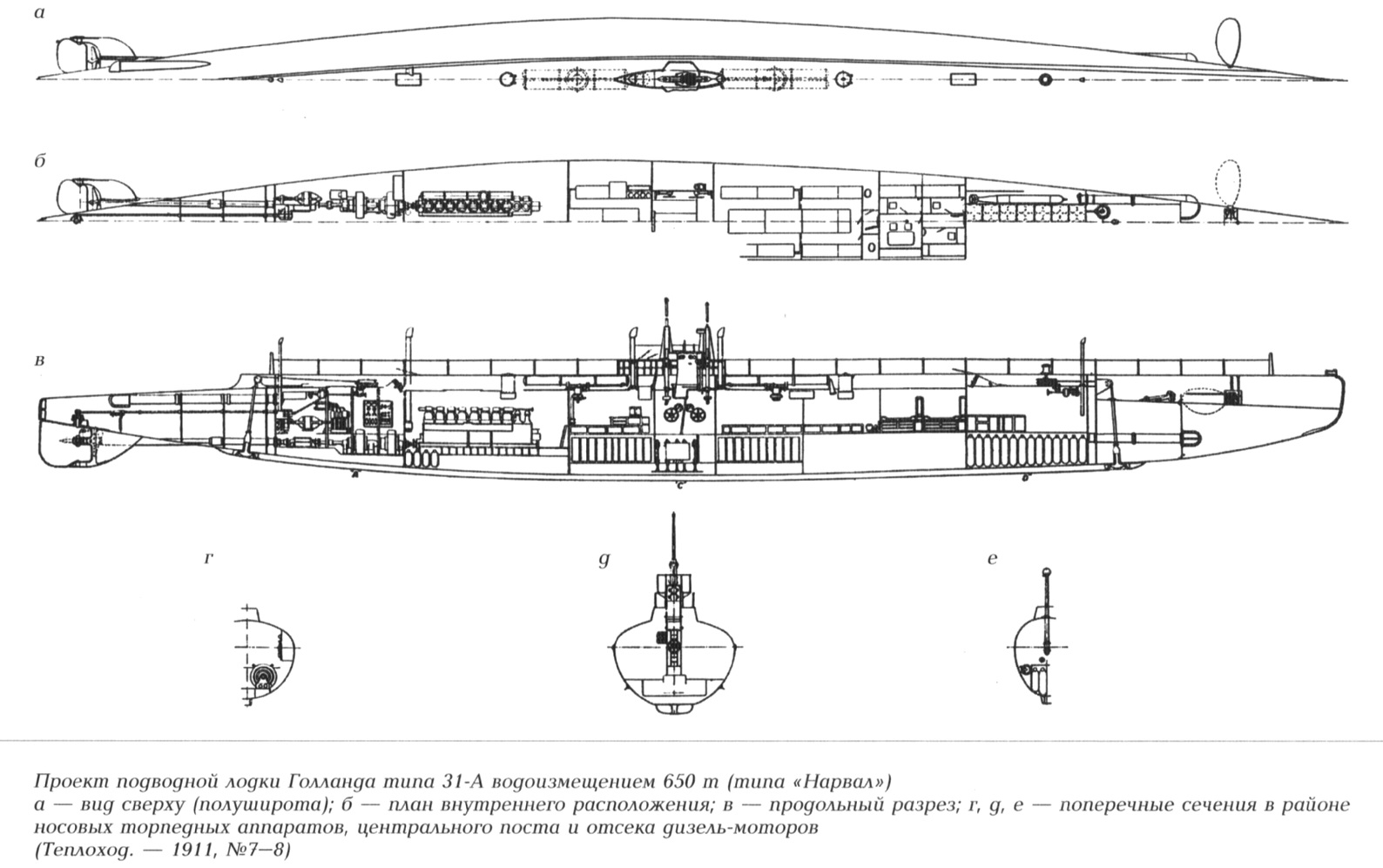

Невский завод 4 июня 1911 года представил в МТК предварительный проект лодки Голланда, типа 31-А. Он удовлетворял почти всем требованиям, предъявляемым Морским министерством, за исключением подводной скорости, но

«ввиду заявления представителей Невского завода, что ни одна строительная (подводная) фирма за границею не берется осуществить столь значительную скорость – 12 узлов в течение 2-х часов… положили: допустить уменьшение заданной подводной скорости до 11 узлов в течение 2-х часов», плюс 30 миль со скоростью 4-5 уз» [26].

Надо сказать, что при обсуждении этого проекта в МТК особо отмечалось наличие межотсечных переборок, рассчитанных на давление не менее двух атмосфер. В то же время таких требований к лодке Балтийского завода не предъявлялось. Вопрос о переборках в русском подводном кораблестроении был дискуссионным. И. Г. Бубнов, отвечая на вопрос о необходимости переборок, отмечал что нужно

«отказаться от них… польза таких переборок весьма сомнительна, да и то лишь при единичном – слишком условном случае аварии…» [27].

У Голланда был другой подход к этому вопросу: лодки без переборок просто не проектировали.

В докладе морскому министру по МГШ от 4 июля 1911 года, последовавшем после обсуждения лодки типа 31-А в МТК, отмечено, что, несмотря на неприемлемость проекта Невского завода,

«представляется желательным вести параллельно постройку лодок двух типов: Балтийского завода и Невского завода, с тем чтобы по выяснении опытным путем преимуществ и недостатков лодок того и другого типа представилась бы возможность окончательно установить тип подводных лодок и в дальнейшем судостроении развивать и усовершенствовать его в соответствии с состоянием техники и требованием тактики» [28].

И. К. Григорович, несмотря на то, что он был сторонником проекта И. Г. Бубнова, согласился с таким мнением, приказав дать предварительный наряд Невскому заводу, определив срок постройки в два года со дня дачи предварительного наряда и обязав его представить подробные чертежи спецификацию через два месяца по получении предварительного наряда. Контракт на постройку мог быть заключен только после представления и одобрения полного проекта. Предварительный наряд на постройку трех лодок был дан ГУКиС Невскому заводу 9 июля 1911 года, при стоимости одной лодки 1600 тыс. руб.

Таким образом, летом 1911 года завершилась длительная эпопея с разработкой технических условий, конкурсных заданий и проектированием в соответствии с ними новых подводных лодок для русского флота. Организация разработки и их проектирование прошли за это время большой эволюционный путь. В процессе работы над проектами были выработаны правила, определяющие отношения между заказчиком и проектировщиком, приобретен опыт решения внутриведомственных вопросов. За время проектирования подводная лодка под воздействием различных технических и тактических факторов превратилась из малого корабля водоизмещением около 100 т, пригодного к перевозке по железной дороге, в настоящий подводный крейсер, представляющий реальную опасность для всякого надводного судна.

Принятые к постройке подводные лодки Невского завода, впоследствии числившиеся лодками типа «Нарвал», и Балтийского завода, типа «Морж», имели существенные отличия и стали родоначальниками разных направлений в подводном кораблестроении.

Постройка лодок из-за отсутствия двигателей надводного хода несколько затянулась. С началом войны надежды получить заказанные за границей дизеля пропали совсем. Лодки типа «Морж» вступили в строй в конце 1914 и в 1915 году, после того как на них установили дизели, снятые с канонерских лодок типа «Шквал» Амурской флотилии. В 1915-1916 годах вступили в строй и «нарвалы» с установленными на них американскими дизелями фирмы «Нью-Лондон».

Дальнейшее строительство подводных лодок в России продолжилось в соответствии с программой «Спешного усиления Балтийского флота» 1912 года, при реализации которой техническим советом ГУК был выбран проект И. Г. Бубнова типа «Морж» для Балтийского моря, ставший известным как лодки типа «Барс».

Несмотря на широко развернутое строительство подводных кораблей, ни одной новой лодки к началу Первой мировой войны построено не было. Необходимое время для строительства было упущено, и немалую роль в этом сыграли долгая волокита с выработкой тактических и технических заданий, выбором проекта, а также отсутствие необходимого финансирования.

Здесь нужно иметь в виду, что от конкурса к конкурсу МГШ неуклонно повышал требования к проектам. Многие проектировщики отказывались от дальнейшей работы. В результате были выработаны настолько завышенные элементы, что их достижение требовало разработки совершенно новых агрегатов, закупки множества механизмов за границей. При этом большая часть комплектующих для новых лодок, в том числе и для дизельных моторов, была размещена в Германии – стране, являвшейся наиболее вероятным противником в будущем конфликте. Неудивительно, что Россия эти моторы так и не получила.

В обстановке медленного но неуклонного сползания к войне МГШ, возможно, принял опрометчивое решение, отказавшись от предложения Невского завода о постройке относительно недорогих, но «уже осуществленных и испытанных» подводных лодок по проекту Голланда. Быстрое, без проволочек, строительство необходимого минимума этих кораблей, гарантируемое Невским заводом, могло бы значительно повысить боеспособность отечественного подводного флота. Но этого не произошло. В Первую мировую войну Россия вступила, не имея ни одной новой лодки ни на Черном, ни на Балтийском море.

Уже в ходе войны к проектам Голланда пришлось вернуться ввиду катастрофической нехватки подлодок. Было принято решение о закупке в США лодок этого типа в разобранном виде, с последующей сборкой в России, где они стали известны как подводные лодки типа «АГ» (Американский Голланд).

В заключение хотелось бы отметить, что до начала Первой мировой войны, до первых столкновений на море почти ни в одной из ведущих мировых держав, кроме Франции, подводным лодкам не придавалось того значения, которое они приобрели буквально в первые месяцы боевых действий, составив конкуренцию ранее неустрашимым надводным монстрам – дредноутам. Строительству дорогостоящих линейных кораблей оказывалось большее предпочтение, чем созданию относительно дешевого подводного флота. И Россия здесь не являлась исключением. Кредиты, выделявшиеся на создание подлодок, были несопоставимы по величине с финансированием строительства надводного флота. Тем не менее вступление уже после начала войны в строй новых лодок, построенных по программам 1911 и 1912 годов, несмотря на снижение проектных характеристик, значительно расширило операционную зону действующего флота и существенно усилило русские подводные силы как на Черном, так и на Балтийском море. Подводные лодки к этому времени представляли собой новый мощный фактор морской силы, и появление такой силы у России стало заслуженным итогом работы всех ее создателей.

Примечания

[1] Подводное кораблестроение в России. Сборник документов. – Л.: Судостроение, 1965. – С. 112.

[2] Там же. – С. 109.

[3] Там же. – С. 112, 114.

[4] РГАБМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1493. Л. 123.

[5] Там же. Л. 124.

[6] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1493. Л. 123 об.

[7] Подводное кораблестроение… – С. 124.

[8] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1493. Л. 23, 23 об.

[9] Там же. – Л. 66 об.

[10] Там же. Л. 124.

[11] Там же.

[12] Там же. – Л. 125 об, 126.

[13] Там же. – Л. 125 об.

[14] Подводное кораблестроение… – С. 127.

[15] Там же. – С. 139.

[16] Там же. – С. 148.

[17] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1493. Л. 253, 255 об.

[18] РГАВМФ. Ф. 421. Оп. 6. Д. 261. Л. 100, 100 об.

[19] РГАВМФ. Ф. 421. Оп. 6. Д. 213 Л. 60.

[20] Там же. Л. 28.

[21] Подводное кораблестроение… – С. 149, 150.

[22] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1676. Л. 1.

[23] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1625. Л. 14, 20.

[24] Там же. Л. 14, 15 об.

[25] РГАВМФ. Ф. 427. On. 1. Д. 2198. Л. 78.

[26] Подводное кораблестроение… С. 182.

[27] РГАВМФ. Ф. 418. On. 1. Д. 1676. Л. 133 об.

[28] Подводное кораблестроение… – С. 184.

источник: И. В. Завьялов «О проектировании подводных лодок в России в 1906-1911 годах» сборник «Гангут» вып.62