Проект подводной лодки полковника Форселлеса

Весну 1854 года Россия встречала с тревогой. Без малого год на ее южных границах происходили события, неотвратимо приближавшие большую войну. Николай I, ожидавший скорого развала Османской империи и рассчитывавший принять участие в ее разделе, болезненно воспринимал все более ощутимое снижение российского влияния на политику Константинополя. Воспользовавшись передачей христианских реликвий в Иерусалиме католическому духовенству, что фактически означало усиление позиций Франции на Балканах и Ближнем Востоке, император решительно потребовал вернуть их православной церкви.

Столкнувшись с противодействием французской и английской дипломатии, монарх подкрепил свой демарш вводом 22 июня 1853 года двух армейских корпусов на территорию зависевших от Турции Дунайских княжеств. Однако турки, ободряемые европейскими державами, решили оказать сопротивление. Обстановка накалялась, и 4 октября 1853 года султан Абдул-Меджид провозгласил войну с Россией. Вскоре в Дарданеллы вошла англо-французская эскадра, после чего турецкие войска переправились через Дунай и вступили в бой с русскими.

В первое время боевые действия шли с переменным успехом, и европейские союзники Турции не спешили вмешиваться. Положение изменилось 18 ноября, когда эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила собравшееся в Синопском порту турецкое соединение. В ответ Лондон и Париж 23 декабря ввели свои эскадры в Черное море, а 15-16 марта 1854 года объявили России войну. Спустя несколько дней в водах Балтики появилась английская эскадра адмирала Ч. Нэпира.

Неприятельские флоты обладали большим количеством паровых боевых кораблей, в том числе винтовых, что давало им тактические преимущества перед Российским флотом.

И хотя определенные шансы на успех в открытом бою у российских моряков имелись, командование, с высочайшего одобрения, предпочло использовать силы для защиты портов.

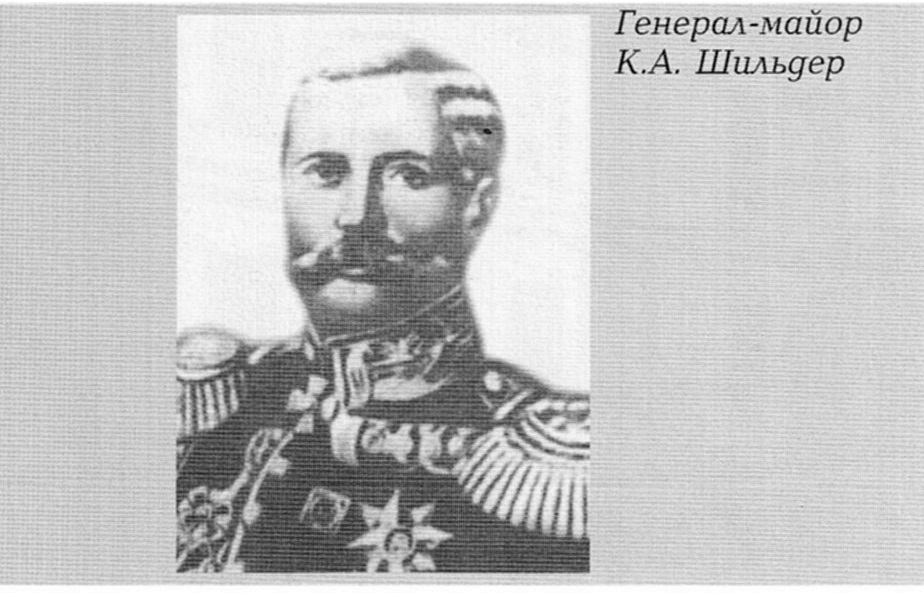

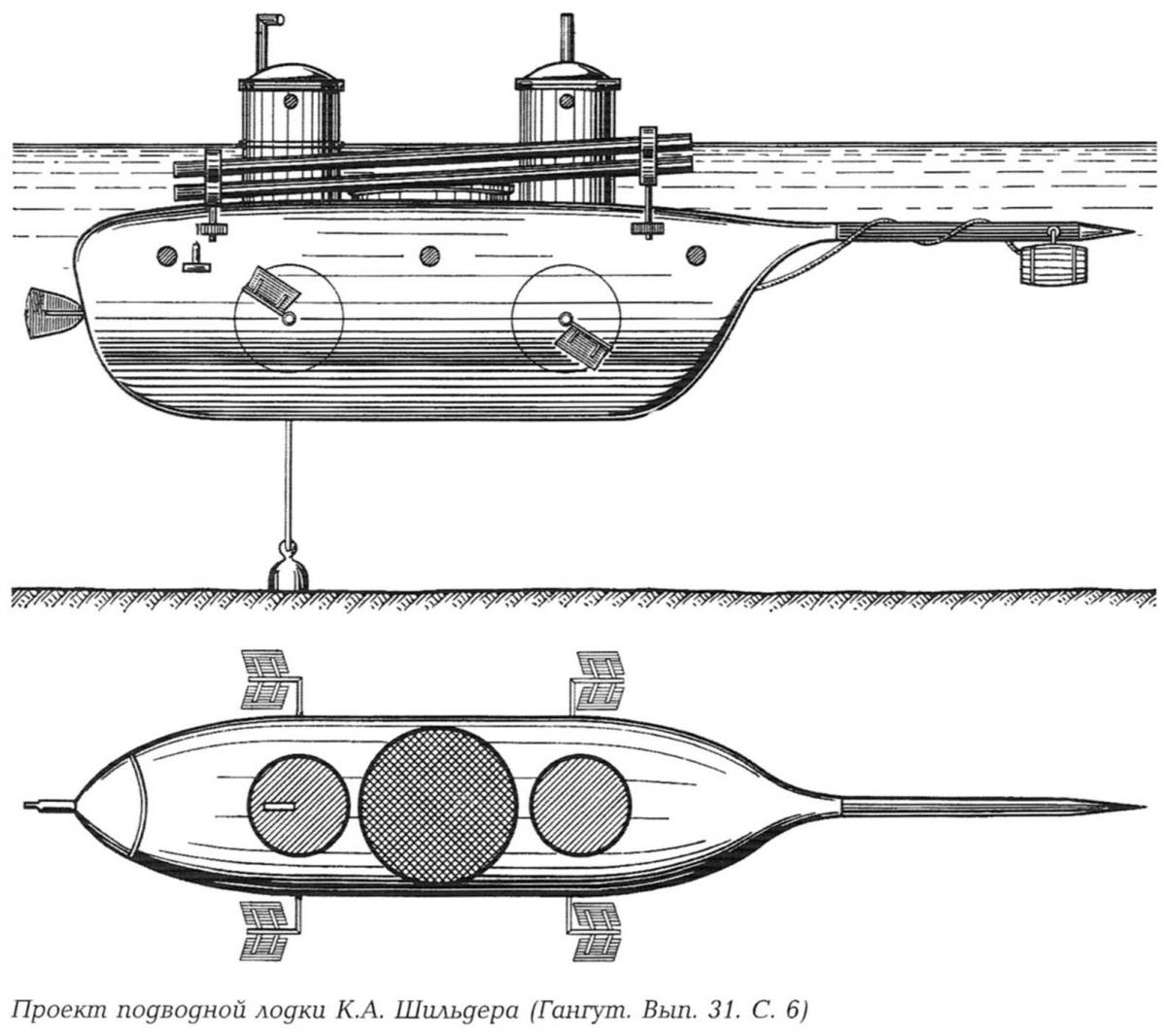

Между тем, береговая оборона с начала XVIII века находилась преимущественно в руках военного ведомства, на которое в 1836 году было возложено и устройство соответствующих укреплений. Именно сухопутные генералы разрабатывали планы обороны приморских крепостей, как правило, без участия флота. Недаром военный инженер, генерал-майор К. А. Шильдер, в начале 1830-х годов составивший свой проект береговой обороны, предусмотрел в нем все возможные на тот момент средства уничтожения кораблей, включая подводные лодки. И хотя испытания субмарин его конструкции, проводившиеся с 1834 по 1841 год, выявили множество недостатков, их результаты позволяли надеяться на успешное применение этого оружия при определенных условиях (1). Очевидно, по этой причине весной 1854 года сразу несколько сухопутных офицеров взялись за конструирование подводных лодок.

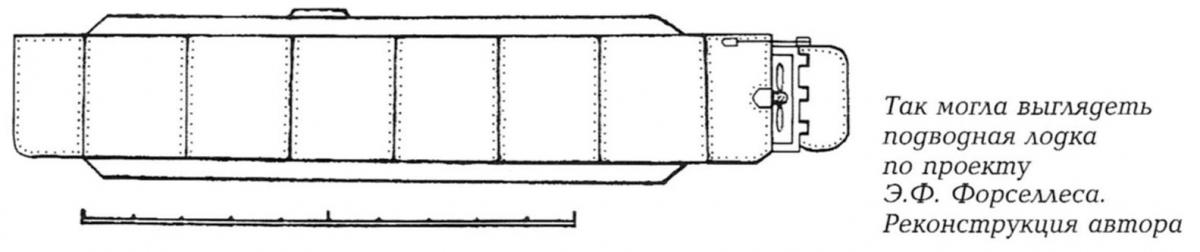

Первым на этом поприще выступил заведующий Технической артиллерийской школой (2) полковник Эдуард Федорович Форселлес, 3 июня представивший свой проект на рассмотрение Артиллерийского ученого комитета. Его подводная лодка должна была вмещать 12 человек, 8 из которых вручную, через зубчатую передачу, приводили в движение архимедов винт.

К 30 сентября Форселлес изготовил и опробовал в воде модель лодки. Рапортом на имя начальника штаба Инспектора всей артиллерии, генерала А. П. Безака, он ходатайствовал о проведении с помощью морского ведомства натурных испытаний двигателя, переоборудовав надводное винтовое судно с площадью поперечного сечения подводной части корпуса около 28,5 квадратных футов (2,6 м²), а также опытов с подводным колоколом для определения объема необходимого команде лодки воздуха [1].

Заметим, что правильный в инженерном отношении подход Э. Ф. Форселлеса к решению задачи в условиях военного времени едва ли мог привести к успеху. Осенью 1854 года, после того как неприятель успел побывать у Кронштадта, угрожая столице империи, захватил Бомарзунд и произвел разведывательные рейды к Гангэ (Ханко), Свеаборгу, Ревелю, руководство морского ведомства не могло с одобрением относится к основательным, а стало быть длительным, опытам, не гарантировавшим положительного результата.

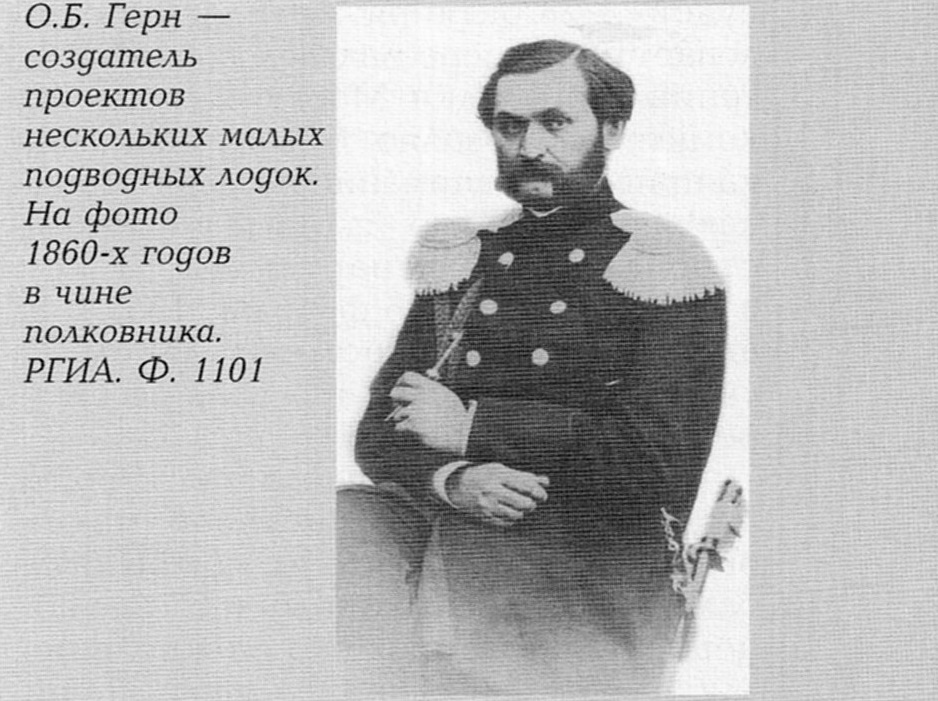

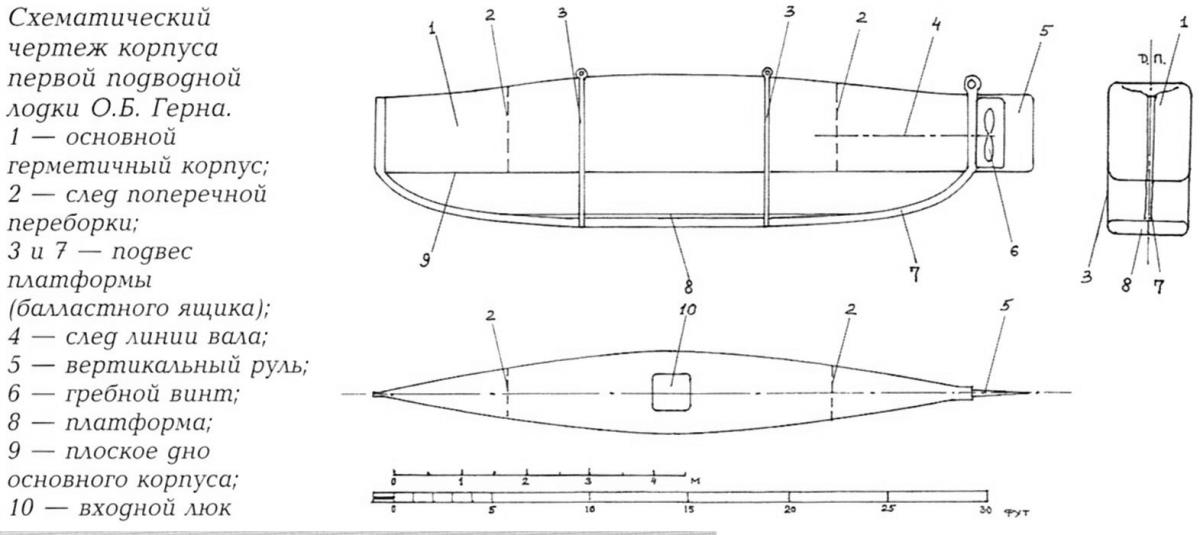

По другому пути пошел военный инженер, штабс-капитан Оттомар (Константин) Борисович Герн, который в июне 1854 года прибыл в Ревель для участия в фортификационных работах. Созревший у него, очевидно, под влиянием идей К. А. Шильдера замысел дополнить береговую оборону крепости подводной лодкой был воплощен без предварительных опытов. [2]

Постройка деревянной лодки длиной 4,2 м, шириной и высотой по 1,35 м, с ручным приводом «архимедова винта» велась в портовых мастерских и завершилась к началу осени.

5 сентября ее испытали в одной из ревельских гаваней. Однако спешка, как водится, обернулась серьезными недостатками. Испытания выявили негерметичность корпуса и плохую управляемость лодки, поэтому комиссия, состоявшая из чинов инженерного ведомства, рекомендовала изобретателю подумать о новом проекте, с заменой деревянного корпуса металлическим. Герн прислушался к совету и вновь засел за расчеты.

Тем временем А. П. Безак 7 октября 1854 года направил описание и чертежи подводной лодки Э. Ф. Форселлеса директору Артиллерийского департамента Морского министерства генералу Д. П. Примо, сообщив ему о просьбе полковника оказать содействие в

«практических исследованиях».

9 октября Примо доложил о поступивших бумагах генерал-адмиралу великому князю Константину Николаевичу и получил от него разрешение передать их в Морской ученый комитет.

Спустя две недели, 22 октября, Безак прислал в Артиллерийский департамент «прибавление к проекту» Форселлеса вместе с

«сочинением на французском языке Буржуа, заключающим теоретические сведения и описание опытов над винтовым движителем судов». [3]

28 октября Артиллерийский департамент переслал дело об изобретении этой лодки Морскому ученому комитету. Очевидно, бумаги полковника привлекли внимание последнего, так как он направил их на отзыв в Кораблестроительный департамент, а тот, в свою очередь, 26 февраля 1855 года адресовал Кораблестроительному и учетному комитету с просьбой рассмотреть незамедлительно.

Э. Ф. Форселлес предлагал строить лодку

«из толстой листовой меди»,

овальной формы,

«чтобы можно было балласт поместить пониже и тем подать центр тяжести сколько можно вниз, для устранения качки». [4]

Сверху и снизу корпуса выступали, по терминологии изобретателя, кили «для удержания лодки во время движения в данном направлении». Оконечности задумывались заостренными,

«как у надводных судов».

Длина корпуса достигала 52 футов, ширина – 6, высота без килей – 8 футов 6 дюймов, а с ними – 11 футов 6 дюймов (15,86 × 1,83 × 2,59/3,5 м). Для погружения лодке следовало принимать водяной балласт. Проектом предусматривалась возможность управления дифферентом, для чего в оконечностях корпуса устанавливались сосуды с водой, соединенные эластичной трубкой. Их взаимное положение регулировалось ручными лебедками, так что при появлении дифферента на нос следовало поднять носовой сосуд, перегоняя воду в кормовой и этим выравнивая лодку. Эту работу предстояло выполнять одному из подводников, который мог бы следить за положением корпуса относительно горизонта по квадранту.

В

«прибавлении к проекту»

зубчатая передача на винт, во избежание

«лишнего шума и трения»,

была заменена маховым колесом с ремнями. По первоначальным расчетам изобретателя, скорость лодки могла достигать 4,5 футов в секунду (5 км в час, или 2,7 уз), позднее эта цифра уменьшилась до 3 футов в секунду (3,3 км в час, или около 1,8 уз).

Рулевой помещался в носу и правил, ориентируясь через иллюминаторы, устанавливавшиеся

«в верхнем киле подле колеса и по бокам»

лодки. Воздух для дыхания команды предполагалось периодически «освежать» через выдвижную трубу, высотой более 4 футов (1,2 м) и диаметром 3 дюйма (76,2 мм), разделявшуюся продольной перемычкой на канал для выхода «испорченного» и подачи свежего воздуха при помощи ручного насоса. В подводном положении для «освежения» воздуха должны были служить «емкости» (отсеки) по бортам, каждая для дыхания команды в течение 20 мин, или особый резервуар, где его запас на 2,5 часа мог бы храниться под давлением 8 атм.

Вооружить свою лодку Э. Ф. Форселлес намеревался миной. В отличие от субмарины Шильдера, мина которой крепилась на шпироне – своеобразном гарпуне, который следовало воткнуть в днище неприятельского судна, лодка Форселлеса должна была пройти под его килем, выпустив всплывающую мину. Конструктивно она состояла из трех частей: цилиндрического корпуса с зарядом из 30 фунтов (около 12 кг) пороха, размещавшегося в центре 9-саженного (около 19 м) троса, на концах которого крепились цилиндрические же поплавки. Выталкивать мину предстояло через трубу в палубе лодки, одновременно служившую входной шахтой, последовательно выпуская первый поплавок, собственно корпус, а затем второй поплавок. (3) Заметим, что способ обеспечения герметичности лодки при манипуляциях с миной не уточнялся. Предполагалось, что всплывающие поплавки обхватят днище судна с обеих сторон. Для воспламенения заряда предназначался часовой механизм. Примечательно, что, излагая свои соображения, Форселлес ссылался на опыты Шильдера с подводными минами. [5]

Принимая минимальный запас воздуха достаточным для подводного плавания в течение 40 мин, Э. Ф. Форселлес отводил на подведение мины 3 минуты, за оставшиеся же 37 минут лодка, по его расчетам, могла пройти 814 саженей (точнее, 954 мерных саженей, или 2031 м), то есть по 407 саженей в один конец. Изобретатель предполагал, что с такого расстояния (867 м) выступающий над водой конец тонкой трубы для освежения воздуха не может быть замечен. [6]

Проект Э. Ф. Форселлеса был разослан Кораблестроительным и учетным комитетом на отзыв корабельным инженерам. Первым отозвался генерал-майор С. А. Бурачек, 5 марта 1855 года написавший:

«Из всех проектов подводной лодки, которые случалось мне или видеть в исполнении, или читать в описании, проект полковника Форселлеса представляется для умозрительного обсуждения наиболее удовлетворительным, со стороны технических удобств исполнения множества частных условий, от которых зависит успех в достижении цели подводной лодки». [7]

Тем не менее, С. А. Бурачек указал на сравнительно малую (с учетом тихоходности лодки) эффективность руля, располагающегося позади конической кормы, предложив установить побортно, ближе к носовой оконечности, «рыбьи перья» – выдвижные поворотные плоскости. Раскритиковал он и форму корпуса, заметив, что при вертикальной ориентации овала лодка будет стремиться лечь плашмя. По мысли генерала, ее следовало изменить на обратную, приняв ширину за 8,5 футов (2,6 м), а высоту за 6-7 футов (1,8-2,1 м), что позволяло заодно увеличить команду до 16 человек. Бурачек также считал целесообразным отказаться от верхнего киля, а нижний сделать массивнее, разместив там балласт. Отметил он и опасность преждевременного срабатывания взрывателя мины. В заключение генерал счел возможным после устранения перечисленных недостатков выдать средства на опыты.

Позднее поступил и благоприятный отзыв корабельного инженера капитана К.Ф. Шаттена. В результате правитель дел Кораблестроительного и учетного комитета Н. Н. Прилуков, исполнявший также должность начальника Технического отдела Кораблестроительного департамента, доложил, что проект Форселлеса

«имеет много вероятия к достижению предполагаемой цели подводного плавания, для взрыва неприятельских кораблей, а потому вполне заслуживает просимого автором содействия к надлежащему испытанию сего проекта». [8]

Получив 4 мая 1855 года соответствующий доклад, директор Кораблестроительного департамента генерал-майор М. Н. Гринвальд 7 мая фактически воспроизвел его на страницах отношения в Морской ученый комитет. Последний рассмотрел проект Э. Ф. Форселлеса на заседании 27 июня, также положительно оценив разработку полковника. Прозвучало лишь сомнение в достаточности запаса воздуха для того, чтобы прикрепить мину и отвести лодку на безопасное расстояние от атакуемого корабля. Ненадежным представлялся и способ применения оружия, так как поплавковую мину могло снести течением или волнами. Однако, несмотря на одобрительные высказывания, комитет отклонил предложение Форселлеса ввиду

«предполагаемых опытов над подобным же снарядом»,

обещающих

«более вероятный успех».

Проект возвратили при отношении комитета А. П. Безаку от 7 июля 1855 года.

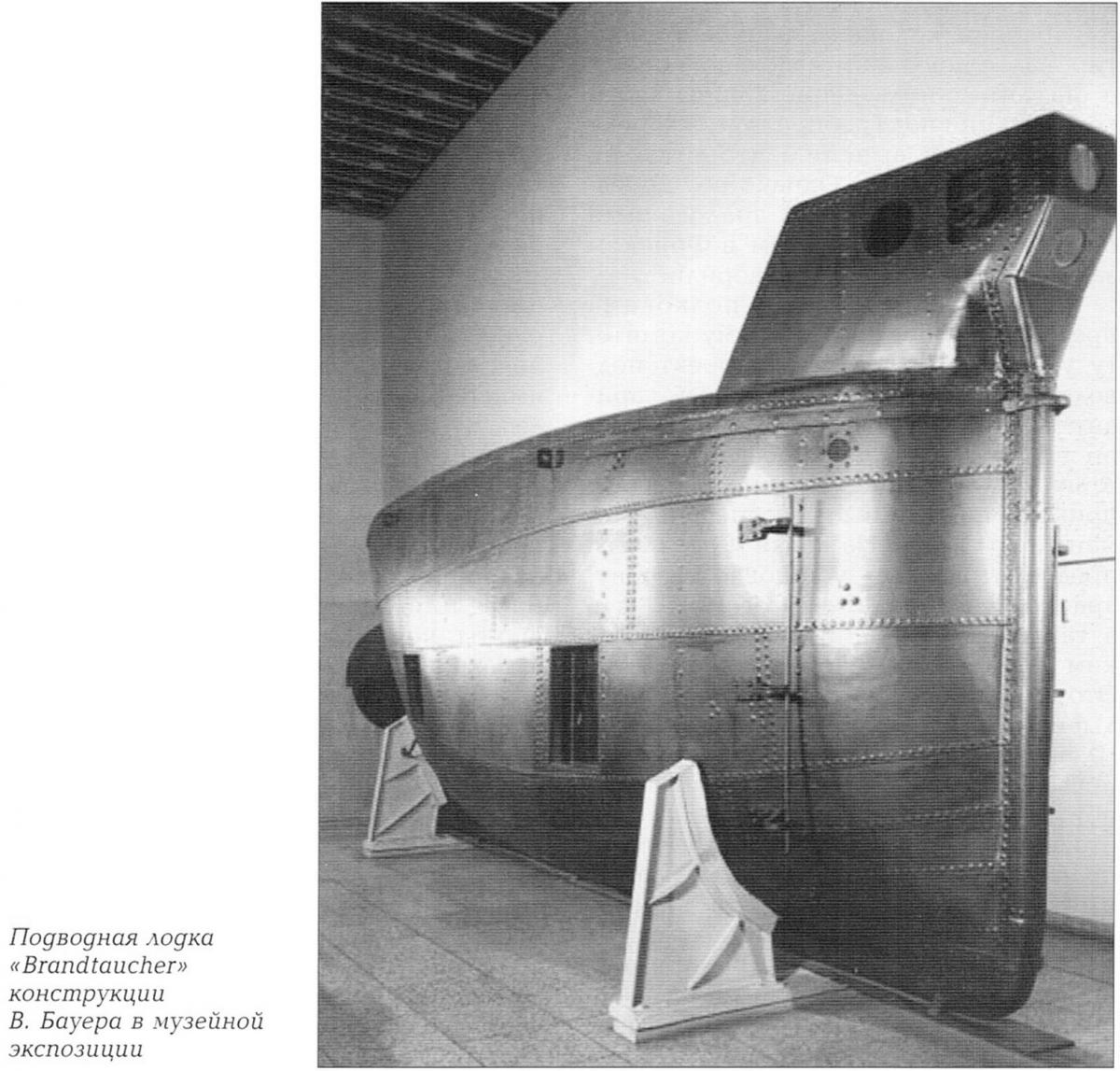

Соперником Э. Ф. Форселлеса стал немецкий изобретатель В. Бауер (Wilhelm Bauer), успевший построить подводную лодку у себя на родине в 1850 году, а затем предложивший свои услуги англичанам, но обманутый ими. Очевидно, из желания отомстить, а также в расчете на содействие заботившегося о безопасности столицы империи российского правительства он обратился к состоявшему при посольстве в Берлине «по военной части» графу К. К. Бенкендорфу, и с его рекомендательным письмом 18 апреля 1855 года приехал в Варшаву. Наместник Царства Польского, фельдмаршал граф И.Ф. Паскевич, в свое время осматривавший лодку К. А. Шильдера, сразу оценил значение детища Бауера, тем более что оно получило высокую оценку «сведущего техника». Возможно, им был один из близких к Шильдеру военных инженеров, в 1849-1853 годах служивший в Варшаве.

После непродолжительного обмена телеграммами с Петербургом И.Ф. Паскевич 29 апреля отправил Бауера в столицу. 8 мая военный министр князь В. А. Долгоруков сообщил о прибытии изобретателя великому князю Константину Николаевичу. Переговоры с Бауером вел председатель Морского ученого комитета, вице-адмирал барон Ф. П. Врангель. Их итогом стало соглашение о постройке

«гипонавтического военного снаряда».

Уже 23 мая Санкт-Петербургское Гальванопластическое, Литейное и Механическое заведение наследников герцога Лейхтенбергского приступило к работам, а 18 октября управлявший заводом полковник В. К. Рашет доложил об их окончании.

Между тем Э. Ф. Форселлес от своего намерения не отказался и продолжал опыты по определению расхода воздуха под водой, для чего 4 августа 1855 года обратился в Морской ученый комитет с просьбой предоставить ему большой водолазный колокол. Однако вскоре выяснилось, что Петербургский порт не располагает большим колоколом, а единственный малый используется для осмотра подводной части фундаментов стапелей. Находившийся же в Кронштадте большой колокол нельзя было перевести в Петербург из-за ветхости транспортного флашхоута.

Так и не получив положительного ответа на свое обращение, Форселлес сумел добиться сооружения наземной камеры из листового железа, по объему равной колоколу, и экспериментировал с нею. Занимался полковник и опытами с подведением мины своей конструкции под гребное судно на реке Неве, причем выяснил, что мина не сносится течением. Однако его просьбу разрешить провести аналогичный опыт с военным кораблем в Финском заливе моряки не удовлетворили. [9]

12 декабря 1855 года полковник предложил Морскому ученому комитету усовершенствованный проект подводной лодки. Рассмотрев новый вариант 23 декабря, комитет отметил, что он почти аналогичен проекту Бауера, отличаясь преимущественно способом прикрепления мины и обеспечения команды воздухом. На лодке Форселлеса предусматривалась установка резервуара для кислорода, сжатого до 8 атм, а также емкости с известью или едким кали для поглощения углекислоты. Это могло обеспечить дыхание команды из 12 человек в течение 6 часов. Члены комитета сочли такой способ новым и требующим экспериментальной проверки. О проекте в целом они отозвались с похвалой, отметив, что

«в практическом исполнении»

он

«может иметь в некоторой степени вероятность успеха».

Однако члены комитета не нашли возможным

«предпринять новых опытов в этом роде, покуда не получено еще никаких выводов от проекта Бауера». [10]

Составленный в этих выражениях ответ Э. Ф. Форселлесу датирован 29 декабря 1855 года. К тому времени он уже потерял актуальность: полковник, 21 декабря получивший назначение командовать Брянским арсеналом, прекратил свои опыты. Новая должность, в которой изобретатель оставался до февраля 1859 года [11], очевидно, не способствовала разработке проекта подводной лодки. И хотя Форселлес продолжал заниматься техническим творчеством, разрабатывая проекты прицела, пресса и различных приспособлений для ремонта артиллерийских орудий, к прежним занятиям он, судя по всему, не возвращался.

Знакомство с отложившимися в архивных фондах материалами по обсуждению проекта Э. Ф. Форселлеса заставляет задуматься над тем, насколько правы были чины морского ведомства, сделавшие ставку на лодку В. Бауера. Возможно, авторитет изобретателя, который построил и опробовал, пусть и неудачно, один «гипонавтический снаряд» и разработал проект второго, положительно воспринятый английскими инженерами, подал ведомственному руководству надежду на успех начинания, а тем самым и на благосклонность императора, тогда как замысел Форселлеса этого не гарантировал.

Как бы там ни было, при всех достоинствах предложенной полковником конструкции уровень развития техники не позволял построить лодку, существенно превосходящую творение Бауера. Более того, достаточно большой диаметр шахты, через которую предполагалось выталкивать мину, создавал серьезную угрозу затопления лодки при возникновении каких-либо сбоев, тем более с учетом необходимости погружения на сравнительно большую глубину, заметно превышавшую осадку крупных судов. Что касается боевого применения лодки Форселлеса, то оно могло оказаться менее эффективным уже потому, что проект предусматривал наличие единственной мины. Таким образом, у нас нет оснований утверждать, что отказ от реализации этого проекта лишил российский флот действенного оружия.

Примечания

[1] РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 4. Д. 27. Л. 11-11 об; Ф. 162. Оп. 1. Д. 542. Л. 3.

[2] Впервые вопрос рассматривался И.А. Быховским. См.: Быховский И. А. Подводные лодки конструкции О.Б. Герна // Судостроение. 1983. № 7. С. 57, 59. Однако данная статья содержит ряд ошибок, которые исправлены в работе И.Р. Рассола. См.: Рассол И.Р. Подводные брандеры О.Б. Герна // Гангут. № 47. СПб., 2008. С. 47 – 48.

[3] РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 4. Д. 27. Л. 4.

[4] Там же. Л. 12.

[5] РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 542. Л. 1, 2, 6, 8- 10 об; Ф. 158. Оп. 4. Д. 27. А. 12- 19 об.

[6] РГАВМФ. Ф. 158. Оп. 4. Д. 27. Л. 6.

[7] Там же. Л. 21.

[8] Там же. Л. 29.

[9] РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 542. Л. 19-21.

[10] РГАВМФ. Ф. 162. Оп. 1. Д. 542. Л. 25-28.

[11] Архив ВИМАИВиВС. Ф. 25. Оп. 102. Д. 83. Л. 3-3 об.

(1) О лодке К. А. Шильдера см.: Качур П. И. Первая в мире ракетная подводная лодка // Гангут. Вып. 31.

(2) Техническая артиллерийская школа – учебное заведение, готовившее мастеров для руководства работами в арсеналах. Основана в 1821 г. Располагалась в здании Петербургского арсенала. Э. Ф. Форселлес заведовал ею с 19 апреля 1853 г.

(3) Близкими по замыслу минами вооружал свои лодки, строившиеся в 1879-1881 гг., С. К. Джевецкий. Примечательно, что подобный способ (правда, не подведения всплывающих, а постановки якорных мин с подводных лодок через вертикальную шахту) был реализован в начале XX в. германскими кораблестроителями. – Авт.

источник: Р. В. Кондратенко «Проект подводной лодки полковника Форселлеса» сборник «Гангут» выпуск 59, стр.41-49