Первая в мире ракетная подводная лодка

Современные подводные лодки с баллистическими ракетами ВМС России, США, Великобритании, Франции и Китая с полным основанием считаются одними из наиболее совершенных образцов морской боевой техники. Тем не менее идея вооружения подводных лодок ракетами не нова и насчитывает более 180 лет.

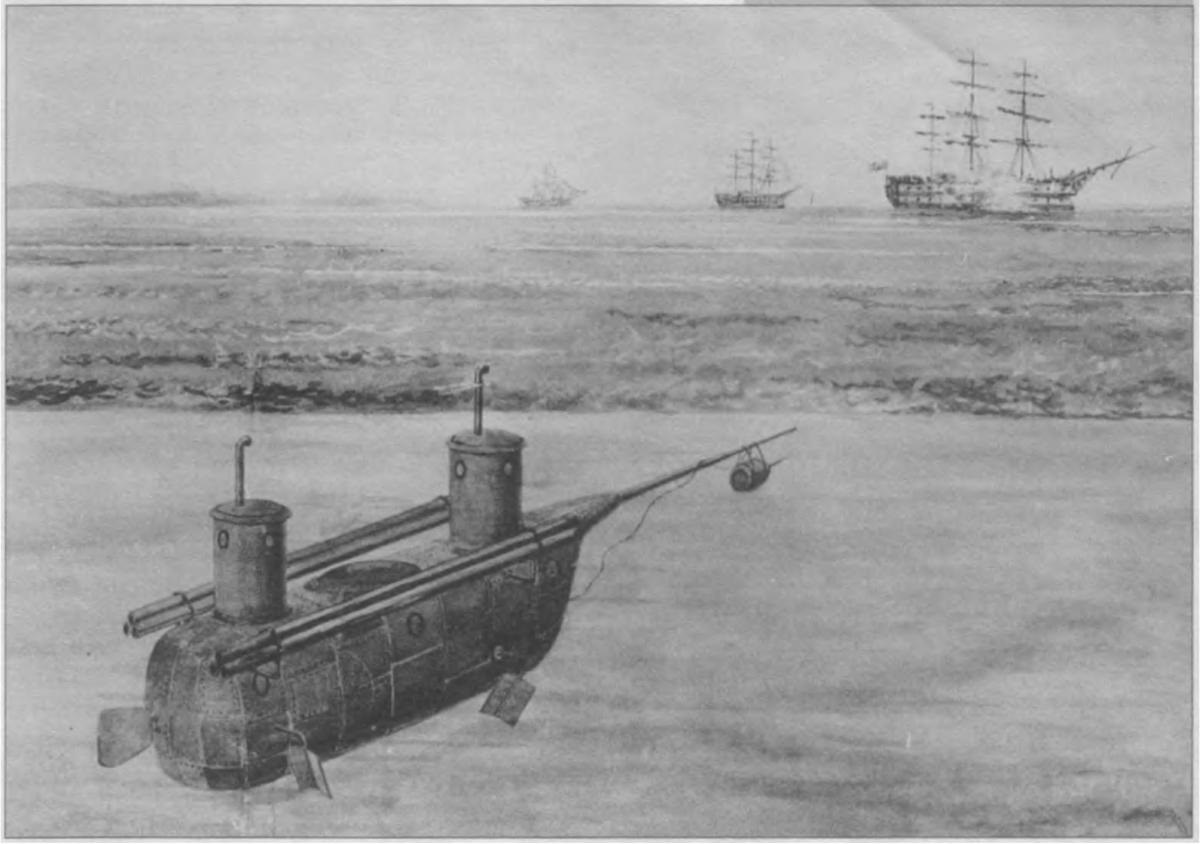

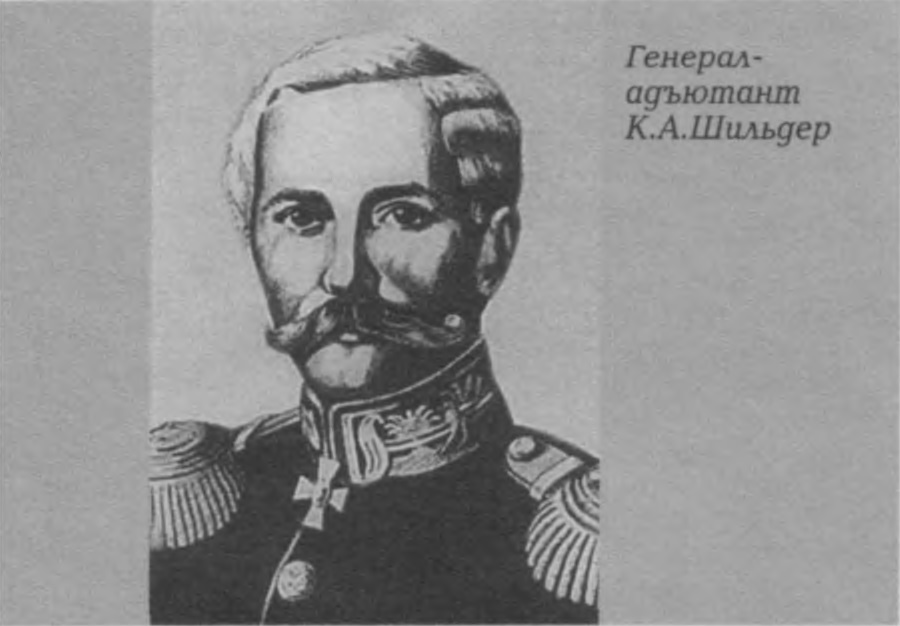

Редкие путники – крестьяне близлежащих сел, оказавшиеся ясным теплым утром 29 августа 1834 года на берегу Невы верстах в сорока от Петербурга по Шлиссельбургской дороге, были несказанно удивлены увиденным: по реке медленно, рывками проплывало необычное сооружение с двумя круглыми башенками, между которыми стоял офицер в непромокаемом комбинезоне и отдавал команды. На берегу находился сам император Николай I в окружении свиты и военных и с интересом наблюдал за происходящим – испытаниями металлической подводной лодки, которой управлял ее создатель генерал Карл Андреевич Шильдер.

Карл Андреевич, сын рижского купца – выходца из Курляндии, родился 27 декабря 1785 года в отцовской усадьбе Симаново (ныне в Великолукском районе Псковской области). В 1802 году молодой человек, получивший хорошее домашнее образование, поступил на военную службу в Московский гарнизонный батальон в чине унтер-офицера.

С 1805 года Карл Андреевич участвовал почти во всех войнах, которые вела в Европе Россия. Разносторонние знания молодого офицера привели его в инженерные войска. Здесь-то и раскрылись его замечательные способности как изобретателя, специализировавшегося на совершенствовании саперного искусства. Если бы в ту пору существовало авторское право, то молодой офицер мог бы запатентовать конструкцию разборного канатного моста и понтонных переправ, проходческого щита для прокладывания минных галерей при осаде крепостей, подземные мины и фугасные ракеты, дистанционно подрываемые от гальванических батарей, и многое другое.

Разработка средств обороны морских крепостей и портов привела изобретателя к созданию подводных мин. Но энергичный характер К. А. Шильдера не мог смириться с пассивным применением морских мин: он задумал превратить неподвижную мину в активный снаряд и воплотил эту идею в виде… подводной лодки.

Надо признать, что К. А. Шильдер не был здесь первым. Сам он точно обозначил «генеалогию» своего творения:

«Руководствуясь примерами подводного плавания Бушнеля, Дреббеля и известного Джонсона и сочинениями Фультона, Монжери и других, я предположил устроить металлическую подводную лодку, которая по теоретическим соображениям имела все удобства, указанные помянутыми примерами, устраняла недостатки, замеченные и самими изобретателями…»

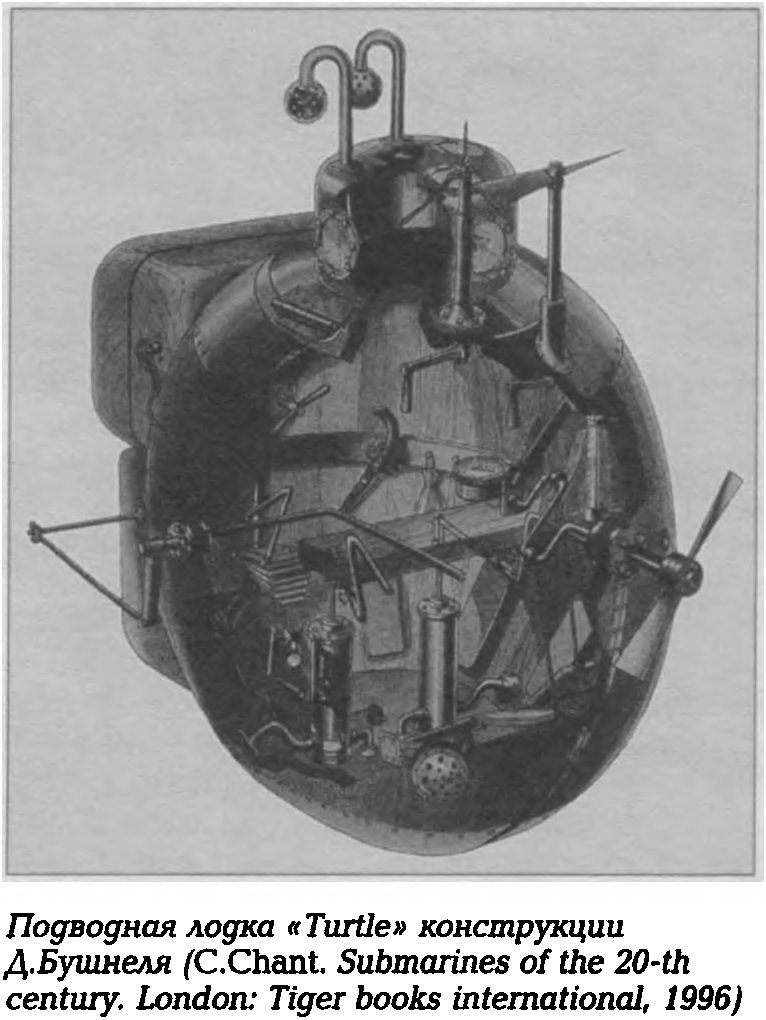

Голландский врач и личный друг английского короля Якова I Корнелиус Ван-Дреббель построил в Лондоне деревянную подводную лодку, в которой совершал плавания, погрузившись в воды Темзы вместе с самим английским королем. Американец Давид Бушнель в 1776 году закончил постройку своей одноместной подводной лодки из дубовых досок «Turtle» («Черепаха»), скорее напоминавшей винную бочку. Бравый моряк Э. Ли, сержант флота США, совершил на ней несколько безуспешных попыток подвесить мину на днища английских кораблей, блокировавших побережье бывших американских колоний во время Войны за независимость. При одной из атак «Turtle» была повреждена огнем неприятеля, а храбрый сержант чудом спасся из затонувшей лодки.

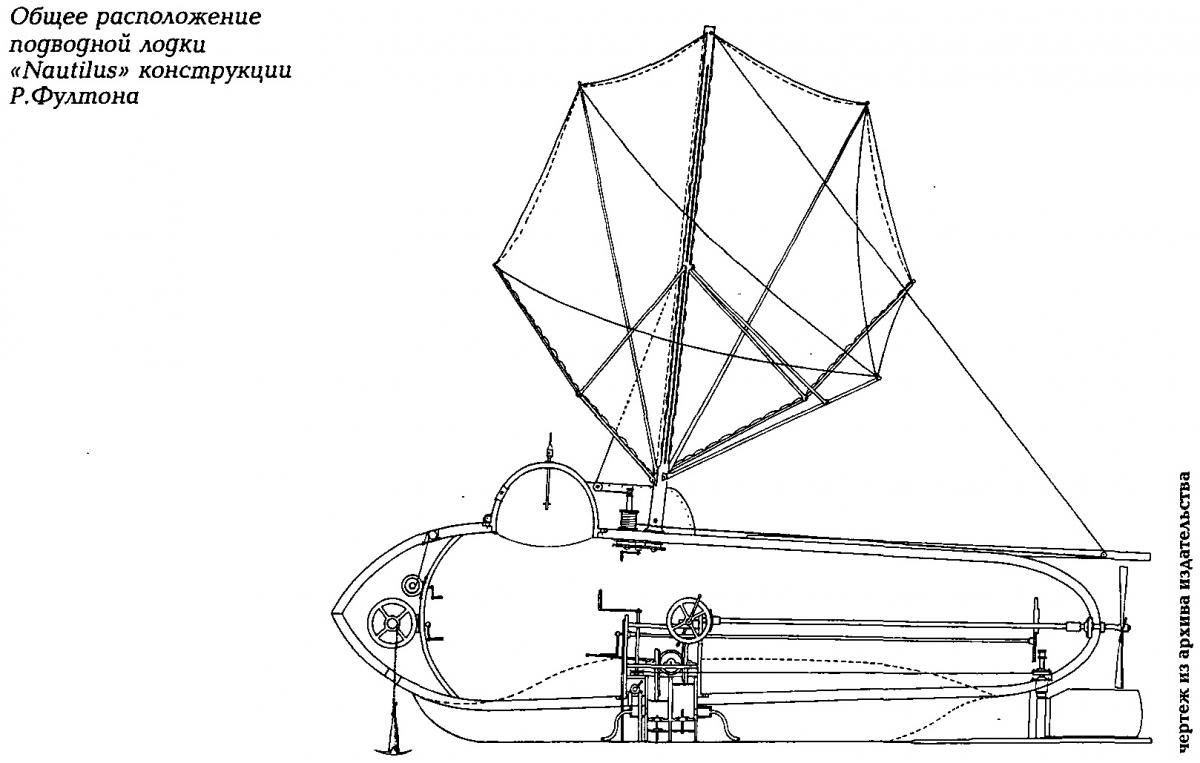

Другой американский изобретатель, Роберт Фултон, предложил в 1801 году проект своей подводной лодки «Nautilus» Наполеону Бонапарту для защиты портов республиканской Франции от кораблей английского флота. Наполеон, заинтересовавшись предложением, распорядился выделить ассигнования на постройку лодки и создать государственную комиссию для оценки изобретения в составе академиков Г. Монжа, П. Лапласа и К. Волнея. Но потом, посовещавшись с морским министром вице-адмиралом Ж.-Р. Плевиль-ле-Пелеем, человеком консервативных взглядов, отказал изобретателю. Обиженный Р.Фултон решил переметнуться к врагам Наполеона. Прихватив построенную подводную лодку, он перебрался в Англию и предложил создать подводный флот для уничтожения наполеоновских кораблей. Для убедительности он даже устроил демонстрационный подрыв старого парусника «Dorotea» подвесной миной. Но и здесь его идеи не были восприняты.

«Подводные лодки – это оружие бедных на море государств!»

– заявили надменные чиновники «владычицы морей». Пришлось изобретателю вернуться в Америку, где он и создал первый в мире пароход «Klermont».

Упомянутый К. А. Шильдером «известный Джонсон» был капитаном флота Северо-Американских Соединенных Штатов, хорошо знавшим особенности плавания в районе западного побережья Африки у острова Святой Елены, куда угодил к этому времени Наполеон. Прибыв в 1821 году в Лондон, американский моряк занялся постройкой подводной лодки собственной конструкции, с помощью которой намеревался освободить Бонапарта. Но английское правительство, с подозрительностью относившееся к подводным лодкам, конфисковало его творение, усмотрев в нем хитроумное устройство для провоза контрабанды с континента. А в мае пришло известие о кончине бывшего императора…

К. А. Шильдер не назвал еще нескольких изобретателей (возможно, они попали в число «и других»). Первый из них – это Ефим Никонов, по предложению которого в условиях строжайшей тайны в 1718-1725 годах в Санкт-Петербургском Адмиралтействе строилась деревянная подводная лодка, вооруженная «огненными трубами» (являвшимися, вероятно, прототипом ракет). Другим ярким изобретателем был российский подданный польского происхождения Казимир Чарновский. Он разработал свой проект подводной лодки в 1829 году, находясь в одиночной камере Петропавловской крепости, куда попал как

«политический преступник».

Николай I поручил дать заключение на его проект генералу П. Д. Базену – инженеру, французу на русской службе. Генерал по дружбе поделился подробностями проекта К. Чарновского с командиром саперного батальона К. А. Шильдером, занятым разработкой своей подводной лодки. Кое-что из известных технических решений в области подводного кораблестроения К. А. Шильдер решил использовать, но во многом его проект был оригинален.

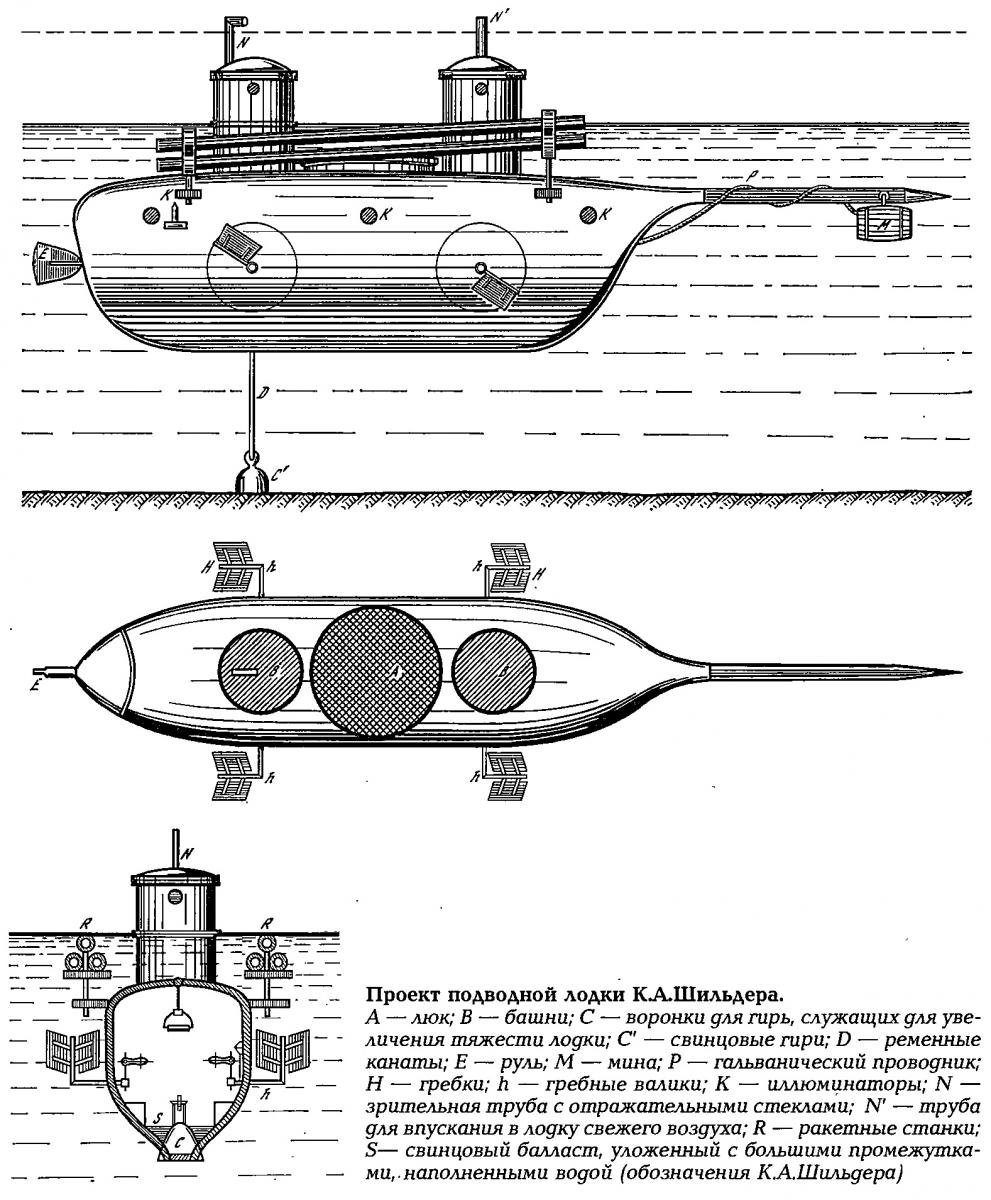

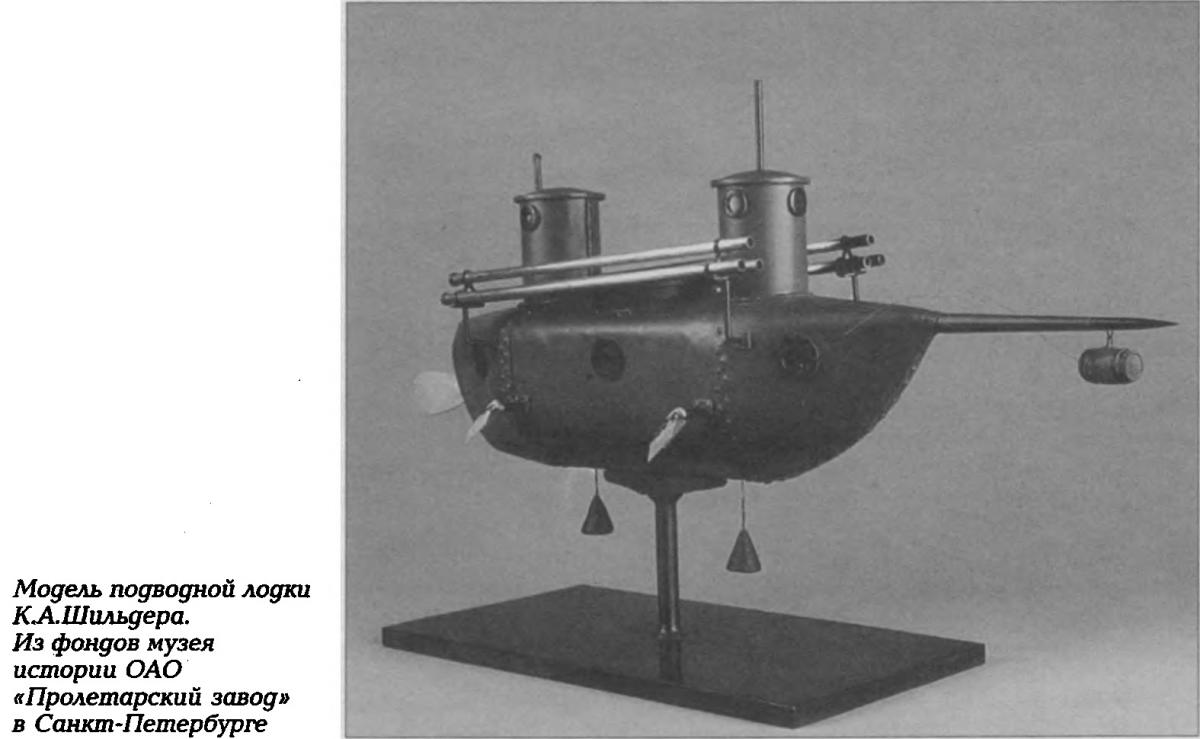

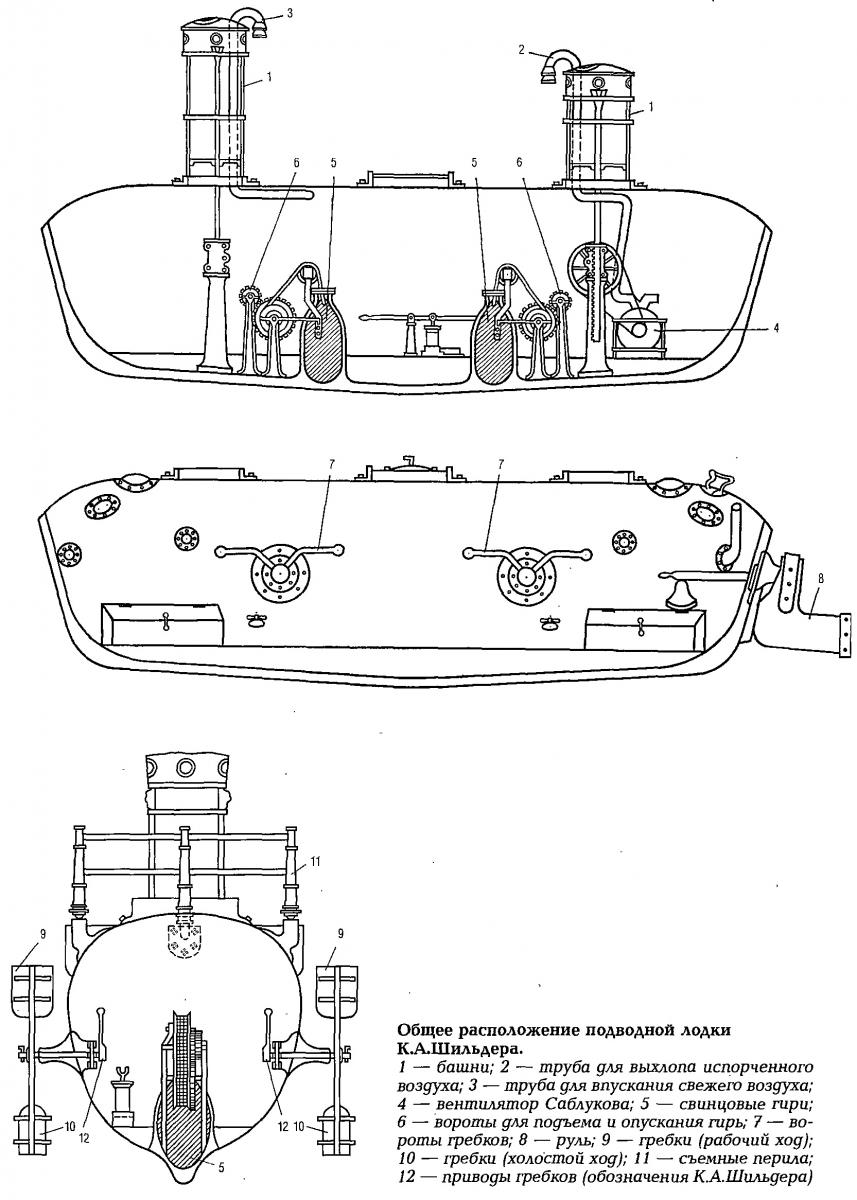

Прежде всего тем, что его лодка имела цельнометаллический корпус. Он представлял собой удлиненное тело обтекаемой формы и имел в длину около 6 м при наибольшей ширине около 1,5 м и высоте 1,8 м; водоизмещение лодки составляло 16,4 т. Обшивка из котельного листового железа толщиной 4,8 мм подкреплялась изнутри силовым набором из пяти шпангоутов. Аисты железа соединялись внахлест и скреплялись со шпангоутами посредством заклепок. На лодку ушло несколько сот пудов котельного железа. Прочность корпуса, по расчетам К. А. Шильдера и Д. Щербачева, допускала погружение лодки на глубины до 40 футов (12,19 м).

Над корпусом выступали две башни высотой около 1 м и диаметром 0,84 м. Сверху башни закрывались металлическими крышками с прижимными болтами; герметичность стыка обеспечивалась уплотнениями из вулканизированной резины. Между башнями находился люк для погрузки в лодку крупногабаритных грузов. На боковых стенках башен располагались четыре иллюминатора для освещения внутреннего помещения лодки при надводном плавании.

Для обеспечения устойчивости лодки (понижения ее центра тяжести) применялся балласт из свинцовых отливок, выполненных по профилю днища лодки и уложенных на дне с большими промежутками. Погружение лодки на требуемую глубину обеспечивалось принятием водяного балласта в предусмотренный для этого резервуар в трюме лодки через два крана самотеком. При всплытии вода откачивалась ручным насосом.

Возможно, не доверяя научным решениям, для изменения массы лодки и, как следствие, глубины ее погружения, К. А. Шильдер решил использовать якоря-гири, отлитые из чугуна. Они помещались в нишах в нижней части корпуса, не выступая за его внешний обвод. Опускались и поднимались эти якоря на канатах из. сыромятных ремней с помощью ручного ворота.

Лодка приводилась в движение гребками, расположенными по два с каждого борта. Гребок в виде «гусиной лапки» состоял из двух складывающихся лопастей, поворачивающихся на шарнире горизонтального вала, проходящего сквозь корпус лодки. На внутренний конец вала была надета шестерня, входившая в зацепление с зубчатым колесом. Это колесом вращал рукоятью один из членов экипажа. При перемещении в нижней четверти крута гребки обеспечивали передний ход лодки. Когда они двигались назад, их лопасти раскрывались и, загребая воду, толкали лодку вперед. При движении гребков вперед (холостой ход) они складывались за счет давления воды, оказывая минимальное сопротивление набегающему потоку воды. Для обеспечения заднего хода нужно было вращать гребки в противоположной четверти круга.

Для управления движением лодки по горизонтали служил вертикальный руль в виде рыбьего хвоста с закругленным концом. Важным нововведением явилось использование горизонтальных рулей для управления лодкой при всплытии.

Лодка, вмещавшая 13 человек, снабжалась компасом, манометром и выдвижной оптической трубой – прообразом перископа. Как отмечал К. А. Шильдер, заинтересованный в уменьшении демаскирующих лодку признаков, перископ

«дает возможность управляющему делать по временам обозрение на поверхность воды, оставляя лодку под водою… из выдвинутой трубы, выставляя предмет меньшей величины обыкновенных бананов».

Обеспечение экипажа свежим воздухом предусматривалось с помощью вентилятора.

Вооружение лодки состояло из подводной мины и шести ракет. Пороховая мина размещалась на семифутовом (2,13 м) бушприте, завершенном железным стержнем. От нее к гальванической батарее внутрь лодки шел провод.

В качестве вооружения помимо мины впервые в мировой практике К. А. Шильдер использовал ракеты. Пороховые ракеты калибром 4 дюйма (101,6 мм) размещались в шести металлических трубчатых направляющих, по три с каждого борта. Трубы были соединены в пакеты, соединенные с корпусом лодки посредством регулируемых по высоте винтовых стоек. Необходимый угол возвышения придавался пакету изнутри лодки вращением втулки-гайки. Герметизация пусковых труб обеспечивалась пробками с резиновыми колпачками. Подрыв мины и воспламенение ракет осуществлялись изнутри лодки по проводам от гальванической батареи. При пуске ракет пробки выбивались самими ракетами и истекающей из них струей. Стрельба ракетами могла производиться как при всплытии подводной лодки на поверхность, так и в погруженном ее состоянии.

Дело создания подводного корабля было новым и требовало участия специалистов. Расчетные и проектные работы выполнял инженер-поручик саперного батальона Д. Щербачев, за вооружение – мину и пороховые ракеты – отвечал подпоручик-артиллерист П. П. Ковалевский, гальваническим устройством занимался подпоручик Л. А. Бем, а вентилятор собственного изобретения для циркуляции воздуха внутри лодки предоставил генерал А. А. Саблуков.

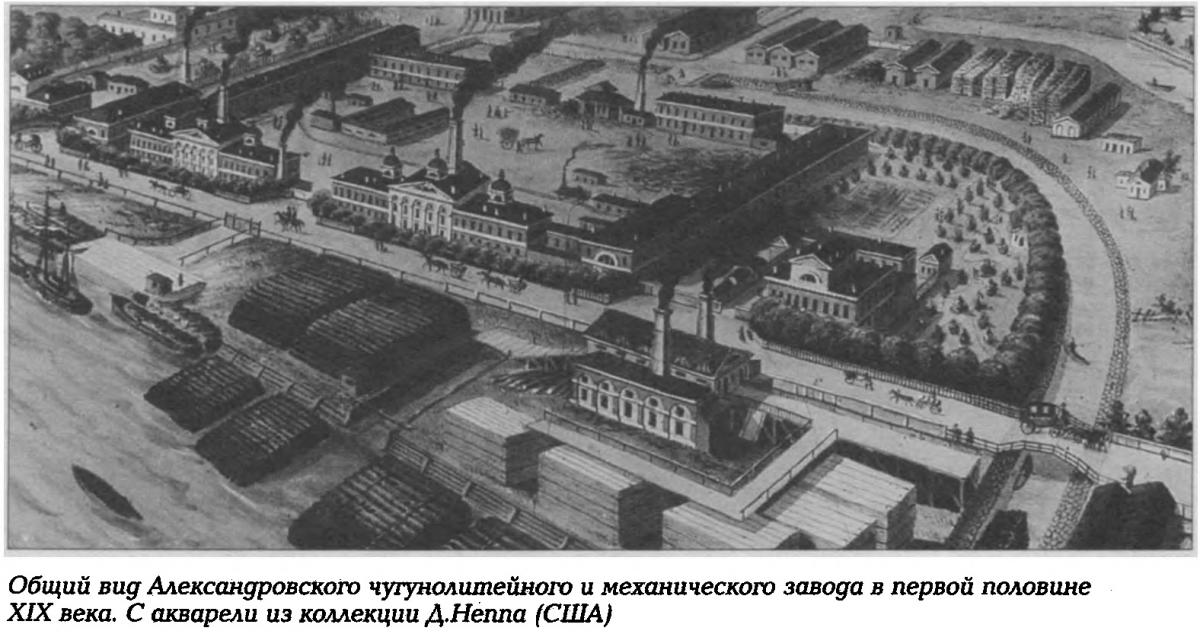

Строили лодку в Петербурге на Александровском чугунолитейном и механическом заводе (ныне ОАО «Пролетарский завод»). Как ни старался К. А. Шильдер сохранить особенности своей подводной лодки в секрете, но директор завода обер-берг-гауптман 4-го класса М. Е. Кларк, шотландец по происхождению, привлек к ее изготовлению заводских мастеров-чужестранцев Рида, Монро и Роджерса, которые старались больше выведать, чем что-то сделать. Зато К. А. Шильдер добился, чтобы помощником М. Е. Кларка по технологической части был В. Шевяков. И основная работа по корпусу проделана все же руками русских умельцев: котельщиком Г. Гороховым, саперами Д. Михайловым, К. Федосеновым, ракетчиками В. Внуковым, А. Ефимовым, Е. Шитовым, М. Каратаевым и другими.

Пока лодка, окруженная высоким забором, строилась на стапеле возле заводского бассейна (в настоящее время бассейн с каналом к Неве засыпан), К. А. Шильдер постоянно контролировал ход работ и отчитывался перед императором – создание боевого корабля осуществлялось на казенные средства.

И вот настал день, когда лодку спустили на воду. Первые ее демонстрационные испытания К. А. Шильдер решил провести на Неве, напротив дачи своего тестя сенатора Н.Дубенского, уютно расположенной среди леса. Саперы построили причал для лодки, а на берегу возвели два деревянных строения под казарму и мастерскую, создав первую в мире базу подводников.

Демонстрационные испытания

«в присутствии его императорского величества»

были назначены на 29 августа 1834 года. К. А. Шильдер сам составил программу испытаний. В «стартовый» экипаж из 10 человек были включены унтер-офицер Антон Ионов, рядовые Назар Новицкий, Михайло Путохин, Иван Павлюченко и другие из состава лейб-гвардии саперного батальона; кроме них в состав экипажа вошли лейтенант и четыре нижних чина Гвардейского флотского экипажа.

Вместе со штатным экипажем первые демонстрационные погружения совершали офицеры – сам К. А. Шильдер, подпоручики Л. А. Бем и П. П. Ковалевский. Обязанности между членами экипажа К. А. Шильдер распределил следующим образом: один управлял рулями, четверо – гребками, двое – насосами и кранами, один находился при гальванической батарее и проводах, еще один оставался в резерве.

Ниже по течению реки поставили на якоря парусные шаланды, изображавшие неприятельские линейные корабли. Пока лодка выходила на середину реки, К. А. Шильдер стоял на палубе и командовал ее движением. Как только она вышла на глубокое место, он спустился вниз, где мерцал свет двух свечей и лампадки перед иконой Николая Чудотворца, и задраил за собой люк. Лодка погрузилась и в подводном положении поплыла в сторону «неприятельских» кораблей. Сориентировавшись по направлению, К. А. Шильдер дал команду П. П. Ковалевскому нацелить пусковые трубы с ракетами, а Л. А. Бему – замкнуть контакты электроцепи. Возможно, тогда же впервые в мире в подводной лодке прозвучала команда «Пуск!» на запуск ракет из подводного положения. И в этот же момент находившиеся на берегу с изумлением увидели, как из-под воды неожиданно с шипением и громом взлетели несколько ракет и, оставляя огненный след, устремились к парусникам. В мгновение ока те были сожжены дотла.

Николай I остался весьма доволен увиденным – Россия обретала грозное морское оружие! По такому случаю К. А. Шильдер в тот же вечер на даче тестя устроил для первых подводников торжественный ужин, которому предшествовал молебен протоирея лейб-гвардии саперного батальона отца Иоанна Горенского. А на следующий день он представил императору список достойных награждения 84 «нижних чинов», участвовавших в создании подводной лодки и ракет. Саперы и ракетчики получили по 20-25 рублей ассигнациями.

После успешного дебюта лодку отбуксировали в Кронштадт и продолжили испытания. Выявив недостатки проекта, К. А. Шильдер срочно разработал проект другой подлодки, а тот же Александровский завод весьма оперативно ее построил. И уже в октябре она плавно покачивалась в заводском бассейне. Но испытания ее начались только в следующем году.

Не всегда безопасные испытания лодок проводились на открытых кронштадтских рейдах, где частенько гуляли ветер и волны. Но Карл Андреевич был человеком смелым до отчаянности. Зная за собой эту «слабость», он во время опытов облачался в прорезиненный комбинезон наподобие современного водолазного костюма, на спину надевал резиновый ранец, наполненный сжатым воздухом, а на ноги – башмаки со свинцовыми подошвами для сохранения вертикального положения на случай, если неожиданно окажется в воде. В таком виде он сопровождал подводную лодку на шлюпке и давал указания экипажу по резиновому переговорному шлангу. Не раз ему приходилось бросаться в воду на помощь подводникам, если они почему-либо не могли справиться с его указаниями. Однажды, наблюдая за погружением своей лодки, импульсивный генерал бросился в воду, забыв надеть башмаки, и из-за этого, не сумев принять вертикальное положение, едва не захлебнулся.

И во время создания лодок, и во время их испытаний К. А. Шильдера не оставляла мысль о сохранении секретности проводимых работ. И не напрасно – ведущие морские державы явно обеспокоило появление в России тайного оружия. Иностранные агенты резко активизировали свою «конфиденциальную» деятельность, пытаясь заполучить данные об изобретении. Тогда К. А. Шильдер решился на нестандартный ход – сегодня зто называется дезинформацией. В своем послании военному министру он выдвинул идею:

«…по благополучном окончании опытов подводного действия, дав возможность команде выйти из подводной лодки, а мне лично, выхода последним, потопить лодку накренением с намерением представить как бы безнадежность на ее хорошее устройство и худой успех предполагаемых предприятий и дать повод распространиться таковому мнению…»

Принятые меры дали такой эффект, что не только иностранные, но и российские офицеры остались в неведении, что же происходит на кронштадтском рейде. А здесь продолжались испытания. Не раз слышалась команда К. А. Шильдера:

«Погрузиться на сорок футов!»,

а над водой пролетали ракеты, сжигая корабли-мишени. Всевозможные опыты продолжались до 1841 года. За это время «главный конструктор» попытался повысить эффективность движителя и вместо гребков, приводившихся в движение мускульной силой матросов, снабдил вторую лодку «водогоном» – гидрореактивным водометом. Для его привода он хотел приспособить электродвигатель, создаваемый в то время академиком Б. С. Якоби.

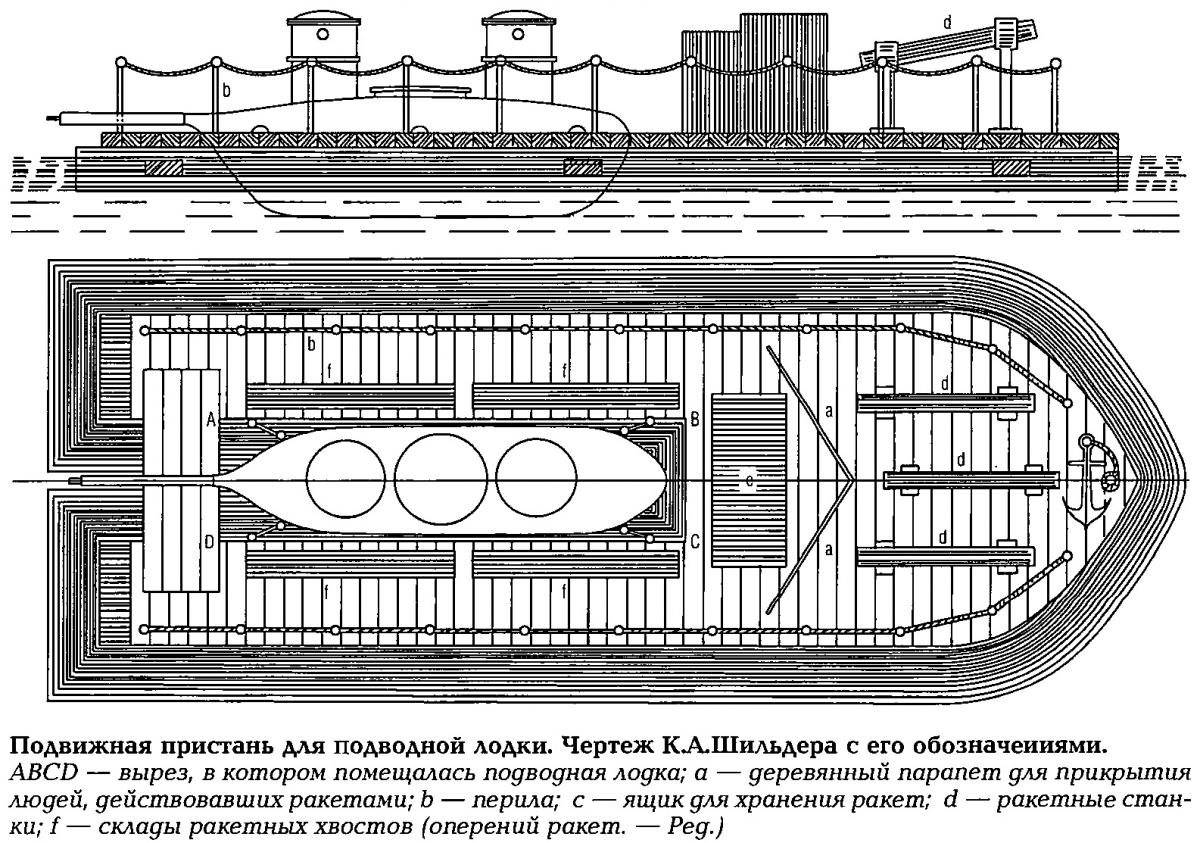

Для обеспечения базирования подводной лодки К. А. Шильдера был построен плот, служивший плавучей пристанью, буксируемой вместе с лодкой.

Помимо подводных лодок, Карл Андреевич создал два вооруженных ракетами военных парохода (имя одному из них – «Отважность» – пожаловал сам император) и два паромных парохода с ледокольными механизмами. Но его изобретения слишком опередили свое время.

Самому изобретателю, прошедшему путь от унтер-офицера до генерал-лейтенанта, 1 июня 1854 года во время Крымской войны в бою на Дунае раздробило ступню правой ноги. После ампутации его здоровье начало ухудшаться, развился паралич легких, и 11 июня Карл Андреевич Шильдер скончался.

С воинскими почестями его похоронили на погосте церкви Св. Николая в Калараше. В 1911 году прах генерала перевезли в Санкт-Петербург и 31 октября перезахоронили в склепе церкви Святых Косьмы и Дамиана на Кирочной улице. К сожалению, в 1960-х годах, при строительстве метро, здание церкви снесли, и теперь не сохранилось даже места последнего упокоения праха одного из первых создателей подводных лодок России.

Источники и литература

Качур П. И. Погрузиться на сорок футов! М., 1995.

Константинов К.И. Некоторые сведения о домогательствах разрешения задачи подводного плавания. СПб., 1857.

Мазинг Г. Ю. Карл Андреевич Шильдер (1785–1854). М.: Наука, 1989.

Мазкжевич М. Жизнь и служба генерал-адъютанта Карла Андреевича Шильдера. СПб., 1876. РГВИА. Ф.1. Оп.1. Т.4.Д.9271.

Шильдер Н. К. Карл Андреевич Шильдер // Русская старина. 1875. Т. 14. С.517–540.

источник: П. И. Качур «Первая в мире ракетная подводная лодка» сборник «Гангут» вып. 31, стр.3-12