Статья из жж журнала Андрея Фирсова.

Текст Анатолия Сорокина

Здесь постараюсь покороче, поскольку порнографией отдаёт. Весёлой для вермахта и не очень для танкистов антигитлеровской коалиции, внезапно почувствовавших себя голыми. На дистанции ближе километра, а с пятисот метров гарантированно PAK.40 калиберным бронебойным снарядом брала в лоб любой средний или крейсерский танк союзников за очень редкими исключениями, вроде невоевавшего нашего Т-44 (и то применительно лишь к его корпусу, башня от Т-34-85 оставалась уязвимой) или штурмовой модификации «Шермана» «Джамбо». А ведь помимо калиберных бронебойных снарядов у пушки PAK.40 были ещё и подкалиберные боеприпасы, что давало ей шанс против тяжёлых/пехотных танков нового поколения, которые использовались в бою СССР, Великобританией и США.

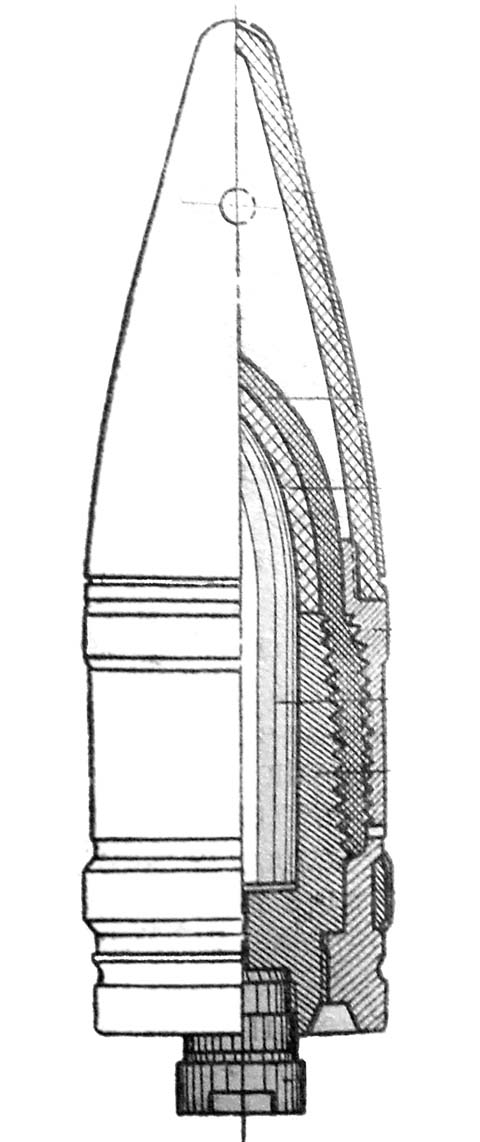

Присутствовал в боекомплекте и кумулятивный снаряд с бронепробиваемостью около 100 мм стальной преграды по нормали вне зависимости от дистанции стрельбы. Обычный калиберный бронебойный боеприпас на расстояниях до 500 м имел даже лучшие возможности в этом плане. «Кума» выглядела предпочтительнее при удалении цели свыше полукилометра. Однако её начальная скорость была невысокой (450 м/с), а потому её преимущество на такой дистанции мог реализовать только умелый наводчик. Да и рассеивание кумулятивного снаряда было довольно значительным, далее чем на 1200 м им стрелять не рекомендовалось из-за малого шанса попадания в цель.

Небольшой экскурс в теорию. Приведённая толщина брони для атакующего её боеприпаса кинетического действия не есть частное реальной толщины и синуса угла встречи относительно плоскости поверхности бронепреграды. Этот математический конструкт является всего лишь нулевым приближением; в более «продвинутой» модели взаимодействия снаряда с бронёй этот синус возводится в степень, показатель которой равен отношению толщины бронепреграды по нормали к калибру снаряда. Существуют и другие подходы к этой теме, которые разрабатывались ещё до появления танков: конструкторам броненосцев, линкоров и крейсеров надо было ещё на бумаге оценивать стойкость защиты своих детищ, ибо натурные испытания были слишком дороги. Но и в иных моделях, чем упомянутая, приведённая толщина брони имеет свойство уменьшаться при увеличении отношения калибра снаряда к реальной её толщине.

Чтобы не вдаваться в формулы (при желании их можно без особого труда найти в сети), ограничимся численным примером. Верхняя лобовая деталь среднего танка Т-34 наклонена под углом 30 градусов к горизонту, таким же будет угол встречи снаряда, летящего ему в лоб в плоскости симметрии танка параллельно земной поверхности. Синус 30 градусов равен 0,5, в нулевом приближении приведённая толщина брони будет результатом деления 45 мм на безразмерную одну вторую, т. е. 90 мм. По факту это простая геометрия, путь, который нужно пройти снаряду от наружной кромки бронеплиты до внутренней. То же касается и кумулятивной струи, поэтому для неё пробиваемость наклонной брони по известному показателю для вертикальной преграды в первом приближении оценивают именно так. Для кинетического боеприпаса более точная модель указывает, что так можно делать лишь для внедряющегося в преграду тела диаметром 45 мм. Для 37-мм калиберного бронебойного снаряда значение синуса 0,5 нужно ещё возвести в степень 45/37, прежде чем делить на эту величину реальную толщину в 45 мм. В итоге приведённая толщина для «дверного молотка» будет не 90 мм, а 104,5 мм, даже больше, чем вертикальный лоб «Тигра»! И, наоборот, для снаряда калибром 75 мм, приведённая толщина лба корпуса Т-34 будет около 68 мм. Это уже не «Тигр», а всего лишь «Кромвель». Против калиберного бронебойного снаряда из «окурка» с длиной ствола в 24 калибра всё ещё очень надёжная защита, но против PAK.40…

Да, при определённых условиях и удаче броня всех этих машин могла держать удар, но, опять же, мёртвые сказок не рассказывают. На одного уцелевшего в таком случае танкиста, который сообщал об этом, приходилось куда больше его товарищей, которым такая же защита не помогла. Замолкшие навеки, они не могли объективно свидетельствовать, до нас дошли лишь голоса тех, кому повезло: хорошо известный в статистике «эффект выжившего». А цифры потерь средних, крейсерских, тяжёлых и пехотных танков раннего периода у антигитлеровской коалиции с лета 1942 года резко поползли вверх, когда PAK.40 и близкие к ней по баллистике танковые и самоходные пушки вермахта стали собирать свою жатву на полях сражений. PAK.40 стала для нас «геймченджером» – тем образцом вооружения, который сменил правила игры. Поговорка «у носорога плохое зрение, но при его шкуре это неважно» ушла в прошлое. Ни один серийный воевавший танк в мире весной 1943 года не мог противостоять её снарядам на 500 метрах дистанции, даже «Черчилль» или «Тигр» со 100-мм лбом (при наличии подкалиберного снаряда, но и обычный в таких условиях тоже далеко не без шансов). Про всех остальных даже говорить не приходится. И в отличие от 88-мм зениток и 105-мм тяжёлых полевых пушек с численностью, мобильностью и временем изготовки к бою у PAK.40 было всё в порядке. Однозначный успех!

Тут можно было бы возразить, что в диапазоне 500–1000 м 100-мм броня без наклона находится для калиберного бронебойного снаряда где-то «в пограничном состоянии» по заявленной и фактической толщине пробиваемой преграды и надёжно взять её мог подкалиберный снаряд с сердечником из вольфрама или карбида вольфрама (PzGr.40). А с вольфрамом в рейхе проблемы были. Но для PAK.40 существовал подкалиберный снаряд не только с дефицитным вольфрамовым, но и с вполне доступным стальным высокопрочным сердечником PzGr.40(W). Естественно, что бронепробиваемость последнего была похуже, чем у первого, но лучше, чем у бронебойного калиберного снаряда. И оба они были не «катушечной», как у нас, а аэродинамически выгодной формы, что более чем существенно расширяло их область эффективного действия.

Наше наставление для расчёта 75-мм германской ПТП обр.40 говорит, что при стрельбе по тяжелобронированным целям подкалиберный снаряд со стальным сердечником надо применять с километра и ближе. Для «вольфрамового» его варианта эта дистанция составляет 1200 метров. И вновь вернёмся к изложенной выше теории: внедряющийся в броню сердечник подкалиберного снаряда времён второй мировой войны (не стреловидный, без отделяющегося поддона) имеет меньшее отношение своего диаметра к толщине бронепреграды, чем тело калиберного его визави. То есть с уменьшением угла встречи (нормаль – максимум, 90 градусов) относительная пробивная способность подкалиберного снаряла падает сильнее, чем для калиберного. Однако против «Черчилля», «Челленджера» и «Тигра» с отсутствующим или малым наклоном брони этот фактор не играл значения. Для справки, в том же наставлении открывать огонь калиберным бронебойным снарядом по цели, которая ему «по зубам», советуют на дистанции 1,5 км и ближе.

Союзникам всё это отозвалось сильной болью: выяснилось, что по большому счёту у них нет эволюционного развития имеющегося среднего или крейсерского танка, чтобы получить устойчивую к огню PAK.40 машину во фронтальном секторе. Это касается и Т-34, и «Шермана» (кроме малочисленного штурмового варианта «Джамбо», утратившего высокую подвижность среднего танка), и «Кромвеля». Из существовавших в середине 1942 года машин советским и британским конструкторам удалось придать это свойство только тяжёлым или пехотным танкам, причём далеко не сразу. ИС-2 со спрямлённым лбом (результат эволюции КВ через несколько промежуточных стадий) и «Черчилли» позднего выпуска стали такой техникой, но именно устойчивой к огню PAK.40, а о тотальной непробиваемости речи уже не шло.

Слабые места у них были, однако туда ещё надо было попасть, но про это в другой раз, что повышало их живучесть на поле боя. Немалую роль в таком исходе сыграло то, что КВ и «Черчилль» изначально задумывались как танки прорыва, стойкие к огню вражеской противотанковой артиллерии и имели значительный резерв по совершенствованию их конструкции. В США значительным шагом вперёд стало создание тяжёлого (в средний его переклассифицировали уже после войны) танка М26 «Першинг», который тоже обладал хорошей устойчивостью к огню PAK.40 и сумел «под занавес» принять участие в боевых действиях. Окончательно PAK.40 стала устаревшей лишь после появления массовых средних танков нового поколения – Т-54, «Паттона», «Центуриона» (Т-44, «Першинг» были переходными образцами), но это случилось уже после окончательной ликвидации нацистского рейха.

А пока над ними шла работа, только взаимодействие танкистов с пехотинцами, артиллеристами и лётчиками не позволяло гитлеровским противотанкистам развернуться по полной. Когда же этого не было, то результат был как в интервью нашего ветерана покойному М. Н. Свирину:

«на подходах к деревне, где была спрятана противотанковая пушка гитлеровцев, стояло шесть битых Т-34, да два Гранта дымились…».

Тогда удалось «клопом» Т-70, используя его скорость, малый размер и складки местности, разобраться с тем орудием и его расчётом. Но и сама «семидесятка» в итоге была разбита и подожжена, однако наведённый ей шухер позволил нашим пехотинцам закрепиться в деревне и спасти экипаж танка.

Чтобы не завершать серию на печальной ноте, заметим, что гитлеровцы в свою бочку мёда целую кружку дёгтя всё-таки засунули, умельцы эдакие. У нас боеприпасы для буксируемых/самоходных/танковых пушек ЗИС-3, ЗИС-3Ш, Ф-34 и ЗИС-5 одинаковы (да ещё и с возможностью употребления «бобиковых» обр. 1927 г. патронов). Однако почему-то немецкие 75-мм пушки PAK.40 и близкие к ней по баллистике танковые и самоходные орудия на Pz.IV и «штугах» использовали несовместимые между собой выстрелы. А к 75-мм лёгким пехотным орудиям даже осколочно-фугасные снаряды от этого длинноствольного зоопарка не подходили. Гранаты не той системы? Легко! Наш 76-мм снаряд ОФ-350 и для дивизионок, и для полковушек обр. 1927 и обр. 1943 г., и для горных орудий, и для танковых/самоходных пушек был единым. Только у 76-мм зениток была своя осколочная граната, оптимизированная под очень высокую начальную скорость и крупные осколки при её разрыве, нужные для надёжного поражения самолётов, но «зело избыточные» против открыто расположенной живой силы противника.

И анонс: в следующей части речь пойдёт о «сумерках гитлеровского бога войны» и о прикладной противотанковой монстрологии. Бронепробиваемость и размеры всё чудовищнее и чудовищнее, но число тоже имеет значение!