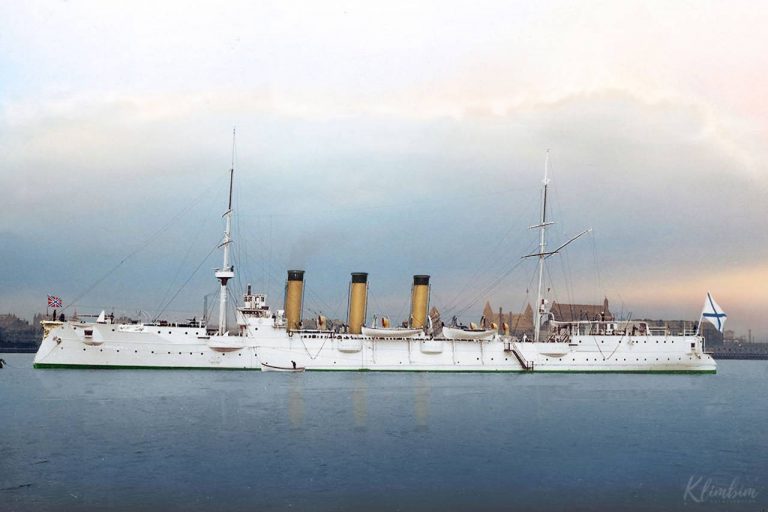

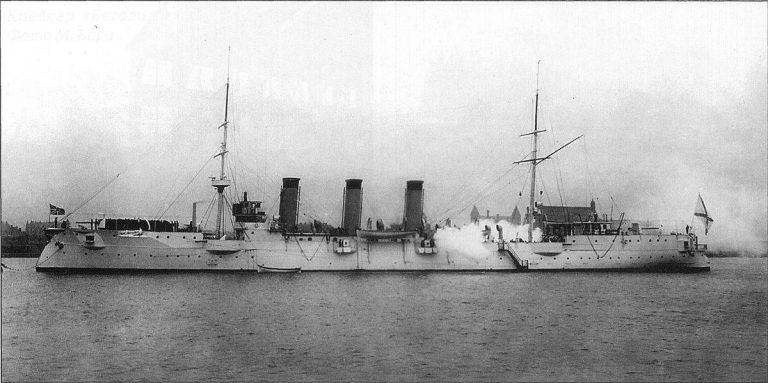

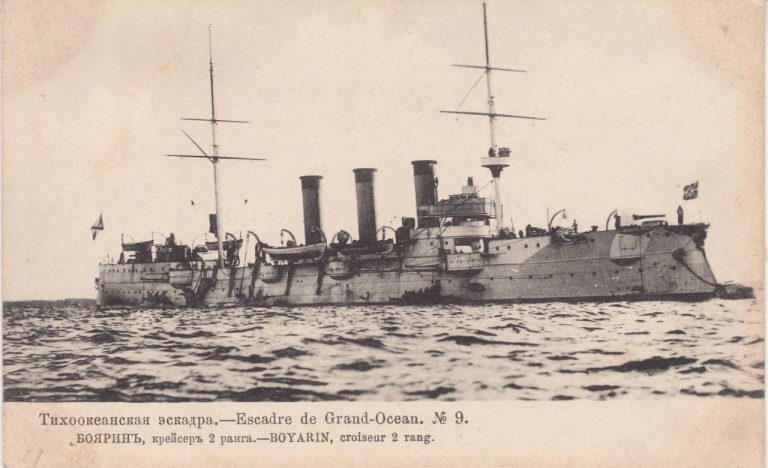

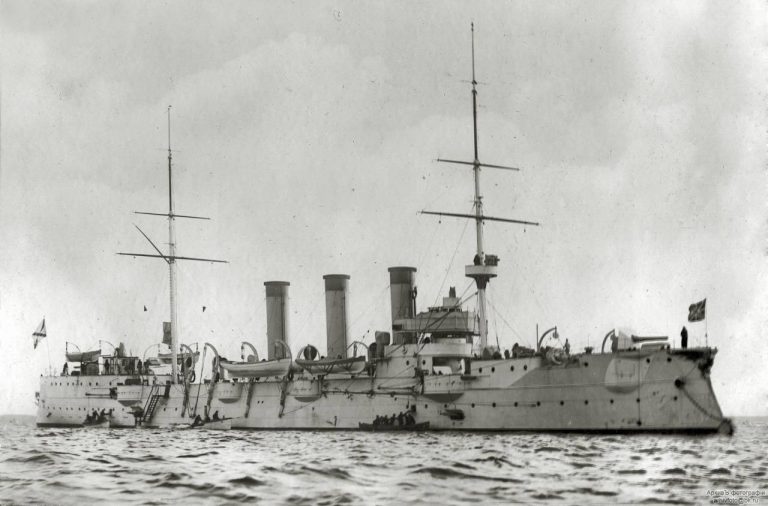

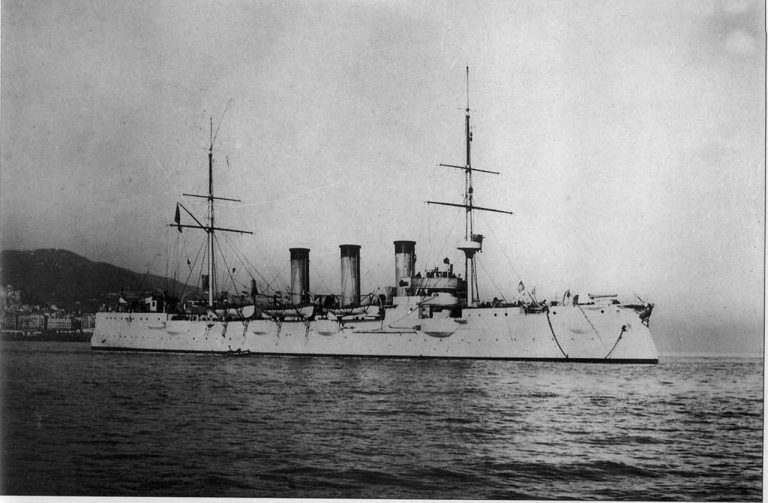

Предлагаемый вашему вниманию материал посвящен бронепалубному крейсеру 2-го ранга «Боярин». Этот корабль стал вторым после «Новика» «малым» крейсером Российского императорского флота, построенным в рамках кораблестроительной программы 1898 г.

О том, как «второранговые» быстроходные корабли попали в эту программу, какие для них определились задачи и как формировались тактико-технические характеристики, было подробно рассказано в цикле статей, посвященных бронепалубному крейсеру 2-го ранга «Новик», и мы не будем повторяться. Напомним только, что адмиралы желали получить крейсера-разведчики водоизмещением в 3 000 т для службы при эскадре, основной чертой которых должна была стать феноменальная по тем временам скорость хода в 25 узлов, каковой тогда не имел ни один корабль этого класса в мире.

Победителем, как известно, стала фирма «Шихау», предложившая проект «Новика», с которой 5 августа 1898 г. и был подписан контракт. Тем не менее, к строительству удалось приступить только в декабре 1899 г. – настолько сложным и запутанным оказался процесс окончательного согласования конструкции крейсера.

И вот, через полгода «битвы» представителей фирмы «Шихау» с отечественным МТК, а если быть более точным – в январе-феврале 1899 г. в Морское министерство поступили еще 3 проекта бронепалубных крейсеров 2-го ранга: французский, фирмы SA des Chantiers el Ateliers de la Gironde, английский, фирмы Laird, Son & Co и датский, фирмы Burmeister og Vein, которую мы в дальнейшем будем писать в русской транскрипции «Бурмейстер ог Вайн». В министерстве проекты рассмотрели и, по всей видимости, ухмыльнувшись в усы, сообщили представившим их предприятиям, что, вообще говоря, конкурс давно уже закончился, и заказывать крейсера 2-го ранга за границей Российский императорский флот не планирует.

Точнее, такое сообщение получили английская и французская фирмы, что же до датской, то, со слов уважаемого А.В. Скворцова, автора монографии, посвященной крейсеру «Боярин», МТК собирался ответить «Бурмейстер ог Вайн» в том же ключе, но неясно, ответил ли. Все дело в том, что, весьма неожиданно для специалистов Морского технического комитета, они получили указание управляющего Морским министерством адмирала П.П. Тыртова «идти навстречу пожеланиям завода «Бурмейстер ог Вайн».

Это было тем более странно, что датский проект, по сравнению с предложениями других фирм, был, пожалуй, наиболее далеким от требований МТК к бронепалубному крейсеру 2-го ранга, сформулированных и утвержденных для завершившегося уже конкурса. Не вдаваясь в подробности отметим, что водоизмещение корабля предлагалось всего 2 600 т, скорость – 21 узел, а прочность корпуса совершенно не соответствовала принятым в России нормам. В целом же, хотя и имея отдельные достоинства, проект изобиловал таким перечнем недостатков, что их устранение, даже с учетом возможного роста водоизмещения до разрешенного предела 3 000 т, было делом крайне сомнительным.

Другими словами, Российская империя не собиралась заказывать за границей еще один крейсер 2-го ранга, а проект «Бурмейстер ог Вайн», по всей видимости, являлся самым неудачным из всех, представленных на конкурс. И тем не менее, вдруг, как по мановению волшебной палочки, возникает и разрешение заказать корабль у иностранцев, и указание работать с датскими кораблестроителями. Безусловно, мысль о том, что первопричиной столь необычного зигзага является влияние вдовы Александра III императрицы Марии Федоровны, является не более чем гипотезой. Но с учетом того, что ее величество по рождению являлась датской принцессой, не забывала своих корней, много времени проводя в Копенгагене, данная гипотеза представляется вполне обоснованной и, пожалуй, единственно возможной.

Но, конечно же, МТК ни за что не допустил бы строительства крейсера по первоначальному проекту «Бурмейстер ог Вайн» — впрочем, ни на чем таком датчане и не настаивали. Они хотели строить крейсер для Российского флота и получить за это профит, потому готовы были практически на любые масштабные переделки. Возможно, именно поэтому согласовать чертежи с «Бурмейстер ог Вайн» оказалось намного проще и быстрее, чем с представителями фирмы «Шихау». Несмотря на то, что «Боярином» стали заниматься намного позднее, к строительству «Новика» и «Боярина» приступили практически одновременно, в декабре 1899 г.

Надо сказать, что германская верфь ожидаемо превзошла датскую по скорости постройки крейсера: как мы уже говорили ранее, «Новик» вышел на заводские испытания 2 мая 1901 г, то есть спустя 1 год и 5 месяцев от начала постройки. «Боярин» на аналогичные испытания удалось вывести только в июле 1902 г., спустя 2 года и почти 7 мес. от начала постройки, то есть на год и два месяца позже «Новика». Впрочем, датчан до некоторой степени оправдывает тот факт, что их страна давно уже не была великой морской державой и не производила самостоятельно множество необходимых кораблю механизмов. В результате многие детали и агрегаты «Боярина» датчанам пришлось заказывать и доставлять из-за границы: несомненно, это изрядно сказалось на скорости постройки корабля. С другой стороны, немцы слишком уж поторопились сдать корабль заказчику, нарушили разумную последовательность испытаний «Новика» и «надорвали» ему механизмы, что потребовало в дальнейшем значительного по объему ремонта. Поэтому, несмотря на значительную разницу в скорости постройки, «Боярин» вступил в строй всего только через 5 месяцев после «Новика». Это случилось в сентябре 1902 г.

Давайте рассмотрим внимательнее, что получилось у датчан.

Содержание:

Артиллерийское и минное вооружение

В сущности, по составу вооружения «Новик» и «Боярин» имели минимальные отличия. Основное вооружение построенного в Дании крейсера составляли все те же 6*120-мм/45 орудий, полностью аналогичные тем, что устанавливались на «Новике». Тем не менее, нельзя не отметить, что на «Боярине» размещение главного калибра было значительно рациональнее.

Корпус «Боярина» был более высоким, поэтому возвышение ствола бакового (погонного) 120-мм орудия над ватерлинией составляло 7,37 м, в то время как у «Новика» почти на метр ниже, только 6,4 м. Два шкафутных (расположенных побортно ближе к носу корабля) 120-мм орудия «Боярина» располагались на той же высоте, что и у «Новика» — 4,57 м. Шканечные орудия, размещенные побортно, но ближе к корме, у «Боярина» имели ту же высоту 4,57 м, а на «Новике» незначительно ниже – 4,3 м. А вот ретирадное, ютовое орудие у «Боярина» располагалось на высоте 7,02 м, у «Новика» – только 4,8 м. В целом же выходило так, что бортовые 120-мм/45 пушки «Боярина» и «Новика» находились примерно на одном уровне, но вот погонное и ретирадное орудия «Боярина» того же калибра могли действовать в существенно более свежую погоду, чем на «Новике».

Иногда встречается мнение, что бортовые пушки «Боярина» в сравнении с артиллерией «Новика» имели превосходство в секторах обстрела, так как размещались в спонсонах. С другой стороны, при взгляде на схемы кораблей такого ощущения не возникает, а из описания крейсеров следует, что и «Новик», и «Боярин», по крайней мере – формально, могли вести огонь в нос и корму тремя орудиями. Таким образом, не исключено, что несмотря на заметные «выпуклости» по бортам, «Боярин» и не имел преимущества по данному параметру. Но с другой стороны, вполне возможно, что на практике, за счет спонсонов реальные сектора обстрела бортовых орудий «Боярина» все-таки были выше.

Как мы уже говорили ранее, точных данных о штатном количестве 120-мм снарядов для орудий «Новика» не сохранилось, а единственная информация, из которой можно почерпнуть сведения о нем, содержится в отчете Н.О. фон Эссена. Согласно этому документу, боекомплект 120-мм/45 орудий не превышал 175-180 снарядов на ствол – в этом случае «Боярин» имел преимущество, так как в окончательном варианте его 120-мм/45 пушки имели по 200 выстрелов на ствол.

Малокалиберная артиллерия «Боярина» и «Новика» различалась незначительно. На «Новике», на палубе и мостике крейсера размещались 6*47-мм и 2*37-мм пушки, а также 2*7,62-мм пулемета. «Боярин» имел 8*47-мм орудий и 2 пулемета того же калибра, кроме этого, оба крейсера имели по одной 63,5-мм пушке Барановского и одно съемное 37-мм орудие для вооружения парового катера, хотя на «Новике», возможно, их было все-таки два. В принципе, можно говорить о том, что 47-мм артиллерия «Боярина» была расположена удачнее — так, 4 таких артсистемы находились, попарно, внутри баковой и ютовой надстроек, а остальные 4 – в спонсонах, в то время как 6*47-мм орудий «Новика» стояли на палубе. Но с учетом того, что артиллерия калибром 37-47-мм не имела никакого боевого значения, это будет разговор о мелочах, в которых, вопреки известной пословице, дьявол не кроется.

Что до торпедного вооружения, то на «Боярине» оно было представлено пятью минными аппаратами калибром 381 мм, из которых 4 были траверсные, а один – ретирадный. Боекомплект по штату составлял 11 «самодвижущихся мин». Это почти в точности повторяло минное вооружение «Новика» за тем лишь исключением, что последний имел в боекомплекте не 11, а 10 торпед.

Бронирование и конструктивная защита

В целом броневая защита «Боярина» несколько превосходила таковую на «Новике». Ее основу на обоих крейсерах представляла «карапасная» броневая палуба, которая на «Новике» и «Боярине» имела примерно 50 мм скосы (А.В. Скворцов указывает, что на «Боярине» скос имел 50,8 мм, а на «Новике» — 49,2 мм), но вот горизонтальная ее часть на «Новике» имела толщину 30 мм, а на «Боярине» — 38 мм.

Как можно увидеть из схем, паровые машины «Новика» и «Боярина» несколько выступали за габарит броневой палубы, поэтому их выступающая часть на первом крейсере прикрывалась специальными вертикально расположенными бронелистами – гласисами, толщина которых составляла 70 мм. К сожалению, данных об аналогичной защите «Боярина» нет, но хотелось бы отметить, что на схеме указанные выступы прикрыты не вертикальной защитой, а бронелистами, расположенными под углом, так что даже если их толщина не превышала горизонтальный участок бронепалубы, можно предполагать, что они обеспечивали вполне сопоставимый уровень защиты.

Значительно лучше на «Боярине» была защищена боевая рубка, имевшая бронирование 76,2 мм толщины вместо 30 мм на «Новике». Кроме того, труба, ведущая из рубки вниз, имела на «Боярине» 63,5 мм, в то время как на «Новике» — все те же 30 мм. В принципе, можно говорить о том, что боевая рубка «Боярина» обеспечивала защиту от фугасных 152-мм снарядов практически на любой дистанции боя, и от бронебойных примерно на 15-20 кабельтов и дальше, в то время как офицеры «Новика» имели, в сущности, только противоосколочное бронирование.

Артиллерия «Боярина» имела те же броневые щиты, что и орудия «Новика», но при этом «Боярин» получил также бронирование шахт элеваторов подачи боеприпасов, выполнявшееся 25,4 мм бронелистами. На «Новике» шахты были сделаны из 7,9 мм стали и не имели никакой другой защиты.

Как мы уже говорили выше, основу защиты обоих крейсеров составляла броневая палуба. Ее горизонтальная часть возвышалась над ватерлинией, а скосы уходили ниже ее. Но, в отличие от «Новика», «Боярин» получил также коффердамы, располагавшиеся на скосах бронепалубы вдоль бортов крейсера, и представлявшие собой пустые, герметичные металлические ящики с толщиной стенки 3,1 мм. С одной стороны, не Бог весть какая защита, но на самом деле для бронепалубных крейсеров такие коффердамы были весьма полезны. Конечно, они никак не могли бы удержать даже малокалиберный боеприпас, но зато отлично локализовали поступления воды в случаях, когда борт корабля оказывался пробит осколками от неподалеку разорвавшегося снаряда.

Энергетическая установка

Сговорчивость датчан может удивить, на фоне других иностранных фирм, отстаивавших котлы иных систем, но справедливости ради отметим, что от «Боярина» ожидалась относительно скромная скорость 22 узла, которую котлы Бельвилля на малом крейсере, очевидно, вполне могли обеспечить. Остальные русские крейсеры, заказанные за границей, были более быстроходны.

В результате «Боярин» получил 2 паровых машины номинальной мощностью 10 500 л.с. и 16 котлов Бельвилля. По факту машины слегка превысили номинал, показав 11 187 л.с., с которыми крейсер развил среднюю скорость 22,6 узла, но, к сожалению, неизвестно в течение какого времени он смог поддерживать эту скорость. В любом случае его энергетическая установка значительно уступала таковой на «Новике», который при мощности машин 17 789 л.с. сумел «держать» среднюю скорость 25,08 уз.

Кроме того, необходимо учитывать и такой аспект. Как известно, весовая дисциплина верфи Шихау оказалась настолько высока, что «Новик» оказался недогруженным, «не дотянув» до положенного ему водоизмещения 3 000 т свыше 200 тонн. По различным данным его водоизмещение колебалось от 2 719,1 до 2 764,6 т., именно в таком весе «Новик» вышел на мерную милю. В то же время «Боярин» получился незначительно перегруженным – при плановом нормальном водоизмещении 3 200 т., по факту оно составило 3 300 т, однако на испытания корабль выходил в «штатном» водоизмещении 3 180-3 210 т, что было не совсем честно.

Также не вполне ясно, был ли у «Боярина» дифферент. На первые испытания он вышел, имея осадку носом 4,2 м, а кормой – 5 м, но впоследствии дифферент не превышал 30 см на корму, однако же, по всей видимости, сохранялся.

Полный запас угля на «Боярине» составлял 600 т, что было на 91 т больше, чем на «Новике», но при этом, как ни странно, предполагалось, что дальность хода при скорости 10 уз. у «Боярина» не превысит 3 000 миль, в то время как для «Новика» рассчитывали на 5 000 миль, а фактически получили что-то около 3 200 миль. Однако неправильно было бы считать, что по этому показателю «Боярин» оказался аутсайдером – наоборот! Во время перехода на Дальний Восток крейсер выполнял ряд дипломатических визитов, и от Суды до Коломбо прошел 6 660 миль на средней скорости 10,3 узла, затратив на это всего лишь 963,2 т. угля. Соответственно, можно говорить о том, что реальная дальность хода крейсера «Боярин» при полном запасе угля 600 т составляла примерно 4 150 миль и значительно превышала таковую у «Новика».

Мореходность

Кроме этого, с точки зрения удобства для экипажа, несомненным преимуществом «Боярина» была закрытая ходовая рубка на мостике, расположенная поверх боевой рубки. У «Новика» имелся только открытый всем ветрам мостик. Однако «Боярин», как и «Новик», получил столь сомнительное новшество как линолеум в качестве покрытия верхней палубы, и это, конечно, значительно усложняло жизнь его экипажу.

Стоимость

Оценка проекта

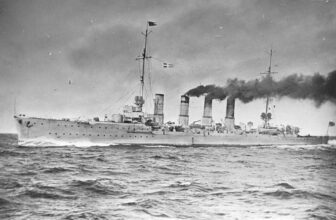

«В интернетах» нередко можно встретить мнение, что «Боярин» представлял собой весьма неудачный датский клон «Новика», хотя и имевший отдельные незначительные преимущества, но лишенный главного достоинства детища верфей Шихау – скорости. Тем не менее, беспристрастно анализируя ТТХ этих двух кораблей, мы видим, что это не так. «Боярин», конечно, не блистал скоростью, но и не был при этом тихоходом: все же он превосходил в скорости все японские крейсера, за исключением «собачек». Последним, впрочем, он уступал очень незначительно, можно говорить о том, что по скорости они были примерно равны. Конечно, на фоне русского стандарта в 23 узла для 6 000-тонных крейсеров, и еще более скоростного «Новика», «Боярин» выглядит аутсайдером, но, оценивая его боевую ценность, нельзя забывать, что этот «аутсайдер» развивал скорость, сопоставимую с лучшими и самыми быстрыми крейсерами противника.

При этом за счет несколько лучшего бронирования и наличия коффердамов «Боярин» был менее восприимчив к повреждениям, чем «Новик», а за счет скуловых килей являлся более устойчивой артиллерийской платформой. Котлы Бельвилля, хотя и не обеспечивали кораблю рекордных характеристик, все же были надежны и являлись основным типом паровых котлов Российского императорского флота, что также давало определенные плюсы.

Хотя, конечно, можно только пожалеть, что на «Боярине» не установили более легких котлов Торникрофта или Нормана – подобное решение привело бы к существенной экономии водоизмещения, которую можно было бы использовать либо на увеличение скорости хода, либо на усиление артиллерийского вооружения корабля. «Боярин» не проигрывал «Новику» в количестве стволов орудий, но увы – имея всего 6*120-мм/45 точно так же, как и «Новик» уступал в силе артиллерии любому японскому бронепалубному крейсеру.

Тем не менее, «Боярин», за счет лучшей защиты и устойчивости к волнению, по боевым качествам превосходил «Новик». Его мореходность и дальность хода были лучше и больше. Скорость, хотя и была ниже, но все же находилась на вполне достаточном уровне для выполнения задач, свойственных кораблям этого класса – «Боярин» вполне способен был и вести разведку в интересах эскадры, и нести при ней иную службу.

Автор настоящей статьи не рискнет утверждать, что «Боярин» был лучше «Новика», но по своим возможностям эти корабли были, как минимум, вполне сопоставимы. При этом, пожалуй, «Боярин» был даже более удачным типом крейсера 2-го ранга для службы в Порт-Артуре. Вспоминая задачи, которые фактически решал «Новик» в русско-японской войне, несложно заметить, что «Боярин» мог бы обстреливать побережье, служить при эскадре, отгонять вражеские миноносцы ничуть не хуже, а может быть даже и лучше «Новика». Если бы «Боярин» дожил до попытки прорыва эскадры во Владивосток, то его скорости вполне хватило для того, чтобы последовать за «Аскольдом» и «Новиком».

В общем, несмотря на относительно невысокий ход, «Боярин» нельзя считать неудачным кораблем: тем не менее и до идеала ему, конечно, было весьма далеко. Несмотря на некоторые достоинства, котлы Бельвилля были слишком тяжелы для кораблей этого класса, к тому же «Боярин» нес слишком слабое вооружение.

Раньше во Владивосток русские военные корабли следовали по одиночке, либо же малыми отрядами. В этот раз руководство Морского министерства решило поступить иначе и сформировать мощную эскадру в составе эскадренных броненосцев «Ретвизан» и «Победа», крейсеров «Баян», «Богатырь», «Боярин», «Диана» и «Паллада», а также 7 миноносцев, к которым впоследствии собирались добавить еще 5. Но и это было еще не все, так как предполагалось, что этот отряд догонит в Индийском океане крейсера «Аскольд» и «Новик». Размер отряда был не единственной «необычностью»: дело в том, что предполагалось в этот раз совместить переход на Дальний Восток с интенсивной боевой подготовкой, включая отработку эволюций, артиллерийские учения и т.д. Командовать отрядом поручено было контр-адмиралу Э.А. Штакельбергу.

К сожалению, из этой затеи ничего не вышло, и 22 апреля 1903 г контр-адмирал привел в Порт-Артур только «Ретвизан» и «Палладу». «Баян» и 5 миноносцев к эскадре присоединить не удалось, «Аскольд» и «Новик» Э.А. Штакельберг догнать не смог, при этом его корабли сильно растянулись. «Диану» приказом командования задержали в Нагасаки, но она хотя бы шла с отрядом до самого конца. «Богатырь» и 2 миноносца к 22 апреля были в Гонконге, остальные миноносцы – в Амоэ, «Победа» только-только шла к Коломбо. Что же до «Боярина», то он из Кронштадта ушел не в Либаву, как остальные корабли отряда Э.А. Штакельберга, а в Копенгаген, устранять мелкие замечания МТК. На переходе крейсер попал в свежую погоду – ветер доходил до 5 баллов, и продемонстрировал отличные мореходные качества: хорошо держался против волны, воды на полубаке почти не было, всплески и гребни волн на него попадали лишь изредка. Отмечалось, что «Боярин» отлично всходит на волну, винты при этом не оголялись.

После короткого ремонта, 19 ноября крейсер догнал отряд Э.А. Штакельберга в Портленде, по выходе из которого на «Боярине» произошел крайне неприятный инцидент. Буквально через несколько часов после выхода застрелился старший механик корабля И.Ф. Блюменталь. В результате крейсер вновь отделяется от отряда и идет в Виго, чтобы предать тело земле.

После этих, во всяком отношении тягостных хлопот, крейсер вновь воссоединяется с отрядом, но ненадолго – в Порт-Саиде эскадра Э.А. Штакельберга рассыпается окончательно. «Боярин», еще в Портленде получивший указание по выходу из Красного моря отделиться от отряда и идти демонстрировать флаг в Персидский залив, ушел вперед. «Победа» по техническим причинам более не могла следовать с отрядом, «Богатырь» вынужден буксировать неисправный миноносец «Бойкий» и так же не поспевал, да и остальным кораблям вскоре пришлось разделиться.

В общем, эскадра развалилась карточным домиком. Интересно, что два года спустя у кораблей З.П. Рожественского ничего подобного не происходило, хотя его эскадра была значительно крупнее. Контраст отряда Э.А. Штакельберга на фоне перехода 2-ой и 3-ей Тихоокеанских эскадр тем разительнее, что первый шел в мирное время, имея возможность заходить в любые порты по любой надобности, в то время как З.П. Рожественский вынужден был рассчитывать только на свои силы.

Но вернемся к «Боярину». 30 января 1903 года «Боярин» прибыл в Джибути, откуда двинулся к портам Персидского залива. При этом 19 февраля на крейсер прибыл генеральный консул России Г.В. Овсеенко. В целом же политическая миссия «Боярина» завершилась вполне успешно: интересно, что султан в Маскате в разговоре с русскими вспоминал посещения «Варяга» и «Аскольда», которые, очевидно, произвели на него огромное впечатление.

Завершив это, безусловно, важное задание, «Боярин» возобновил поход и, без каких-либо приключений прибыл в Порт-Артур 13 мая 1903 г. В это время Эскадра Тихого океана проводила маневры, в которые «новичок» немедленно влился: «Боярин» исполнял роль репетичного судна и ближнего разведчика при эскадренных броненосцах. Учения и последовавший за ними смотр Наместника уже неоднократно описывались, и повторять их здесь не нужно, отметим только мнение, которое сложилось у Е.И. Алексеева о «Боярине» и «Новике».

Наместник отмечал, что оба крейсера прибыли в Порт-Артур полностью исправными и готовыми к действию. При этом он отозвался о «Боярине» так: «Крейсер прочной постройки и хорошее морское судно. Очень выгодный, в отношении расхода угля, разведчик…» из недостатков отметив только излишнюю просторность офицерских помещений, что привело к «излишнему увеличению корпуса». В то же время о «Новике» Е.И. Алексеев отозвался более критично:

Впрочем, наместник отметил наличие у «Новика» и «Боярина» общего недостатка: низкого качества их радиостанций, позволявших удерживать связь не далее 10-15 миль, в то время как более старые корабли Тихоокеанской эскадры держали 25, а при хороших условиях – и 60 миль. Мнение было таким, что здесь иностранные подрядчики сильно схалтурили, так как известно было, что современные станции «беспроволочного телеграфа», устанавливаемые на кораблях германского флота, могли обеспечить связь на 50-100 миль. Но в целом, конечно же, два малых крейсера 2-го ранга были крайне нужным и полезным пополнением Эскадры Тихого океана. Интересно, что за время своей недолгой службы «Боярин» несколько раз посетил Чемульпо: собственно говоря, «Варяг» и «Кореец» как раз и сменили там несущих стационерную службу «Боярина» и канонерскую лодку «Гиляк».

Начало войны «Боярин» встретил, находясь в третьей линии кораблей на внешнем рейде: всего этих линий было 4, а «Боярин» находился во 2-ой, считая от берега, или 3-ей, считая с моря. В силу столь неудачного расположения, атаку японских миноносцев на «Боярине» не видели, и в отражении ее не участвовали, но затем вице-адмирал О.В. Старк отправил на преследование вражеских миноносцев крейсера «Новик», «Аскольд» и «Боярин». Крейсера вышли с внешнего рейда, соответственно, в 01.05, 02.00 и 02.10.

Из трех вышедших в море крейсеров огонь открыл только «Боярин». На рассвете с крейсера обнаружили уходящий от Порт-Артура миноносец, погнались за ним и открыли огонь, однако это оказался «Сильный», который из-за разобранной машины вышел в дозорную цепь позднее других миноносцев и потерял свой отряд. Не найдя «коллег по охранению», но понимая, что одиночный миноносец может быть «не так понят» другими кораблями эскадры, «Сильный» пошел к Дальнему, а на рассвете обнаружил, что за ним гонится «Боярин», вскоре открывший по нему огонь.

На миноносце понимали, что попали под «дружественный огонь», но фонарь, при помощи которого «Сильный» мог бы дать опознавательные, к немедленному действию готов не был. Потому экипажу миноносца пришлось пережить несколько неприятных моментов, когда снаряды «Боярина» падали рядом с их кораблем. В конце концов на «Сильном» все-таки привели свой фонарь в порядок и дали условный сигнал, после чего командир «Боярина» счел необходимым в ответном сигнале извиниться за стрельбу.

По мнению автора настоящей статьи, это была чистая формальность со стороны В.Ф. Сарычева, потому что, если тут кому и следовало извиняться, так самому миноносцу. То, что в сумерках по одному только силуэту почти невозможно будет отличить русский миноносец от японского, вообще говоря, самоочевидно. «Боярин», по всей видимости, ориентировался именно по направлению движения корабля, уходящего от Порт-Артура. А вот о чем думал командир «Сильного», чей миноносец, по сути, потерялся, и мог быть принят за вражеский корабль, но при этом не был готов немедленно дать опознавательные – это большой и неприятный вопрос. Возможно, он рассуждал так, что раз он уходит к Дальнему, то никаких кораблей ему встретиться не должно, что было логично, но служит хорошей иллюстрацией того, что требования устава и безопасности корабля не заменить никакой логикой. Произошла неожиданная, форс-мажорная ситуация, и неготовность фонаря едва не привела к повреждению миноносца и человеческим жертвам.

К эскадре «Боярин» вернулся уже засветло, встав на якорь на прежнем месте около 08.00, но тут же пришлось сниматься с якоря повторно, потому что в 08.00 показались японские крейсера-«собачки»: «Иосино», «Читосе», «Касаги» и «Такасаго». Командующий эскадрой О.В. Старк немедленно отправил в бой против них крейсера, тут же отменил это приказание, бросил в атаку миноносцы, но отменил этот приказ тоже и, наконец, распорядился эскадренным броненосцам сниматься с якоря, с тем чтобы вступить в бой всей эскадрой. Разумеется, пока все это происходило, японцы, проведя (надо сказать, весьма поверхностную) разведку ушли. Их потеряли их виду в 09.10 и О.В. Старк, который повел было свои главные силы в открытое море, повернул обратно на стоянку на внешнем рейде.

Впрочем, на «Боярин» вся эта катавасия повлияла мало – он пошел со всей эскадрой, с ней же и вернулся, но на якорь не вставал, а маневрировал на рейде в ожидании распоряжений начальства. Они последовали незамедлительно: в 09.59 О.В. Старк сигналом приказал крейсеру приблизиться, а затем с флагманского броненосца семафором передали на «Боярин» приказ произвести разведку в направлении юго-восток.

Этот момент, собственно, и стал звездным часом «Боярина», потому что именно к юго-востоку, в 20 милях от Порт-Артура, Хейхатиро Того выстраивал свои главные силы для атаки. Первыми шли в бой броненосцы 1-го боевого отряда, за ними следовали броненосные крейсера 2-го отряда, а «собачки» замыкали колонну. И вот, когда Объединенный флот двинулся к Порт-Артуру, он и был обнаружен русским крейсером.

Конечно же «Боярин», которого на японских кораблях приняли за крейсер типа «Диана», немедленно развернулся и бежал к своим главным силам, произведя с 40 кабельтовых только 3 выстрела из кормовой 120-мм пушки. За дальностью расстояния комендоры ни в кого не попали, впрочем, главной целью стрельбы было не нанесение вреда японцам, а привлечение внимания своих – это нужно было сделать как можно быстрее, так как русские броненосцы в этот момент стояли на якорях. Кроме того, на «Боярине» сразу же подняли сигнал «Вижу неприятельскую эскадру из восьми кораблей». О.В. Старк немедленно приказал остальным крейсерам 1-го ранга идти на выручку «Боярину». Впрочем, они не успели — все произошло так быстро, что «Боярин» вошел на полном ходу на внешний рейд еще до того, как остальные крейсера успели его покинуть.

В последовавшем за этим бою «Боярин» не сыграл практически никакой роли: сперва он держался в отдалении, с тем чтобы не подставляться под огонь тяжелых кораблей неприятеля, затем – пошел в кильватер «Аскольду». Попаданий в крейсер не было, но один снаряд пролетел очень близко к задней трубе, отчего та пошатнулась, а давление воздуха выбросило из кормовой кочегарки пламя и уголь.

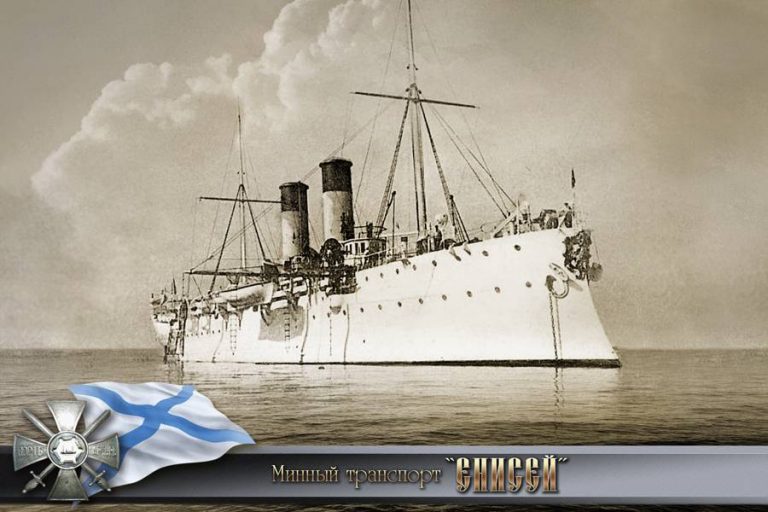

Сразу после боя на горизонте были замечены неизвестное судно в сопровождении миноносца. Командующий эскадрой немедленно послал «Боярин» перехватить и уничтожить их, но быстро выяснилось, что это минный крейсер «Всадник» и буксир «Силач», которые возвращались из бухты Тортон. Затем, в 17.10 «Боярин» получил приказ сопроводить минный заградитель «Енисей» в бухту Талиенван: собственно говоря, именно это распоряжение стало первым в череде многочисленных ошибок, приведших к гибели крейсера.

Само по себе решение отправить «Енисей» под конвоем крейсера являлось совершенно правильным, так как нельзя было игнорировать возможности появления японских миноносцев у Талиенвана. Поэтому следовало, конечно, поручить «Боярину» охрану «Енисея» на все время боевой операции, вплоть до ее завершения: иными словами, «Енисей» следовало защищать на переходе до места минных постановок, во время этих постановок, и затем конвоировать обратно. Вместо этого «Боярин» получил приказ лишь довести «Енисей» до места, после чего вернуться к эскадре, что и было им исполнено. Крейсер вернулся на внешний рейд в тот же день в 22.00.

Разумеется, нельзя ставить в вину В.Ф. Сарычеву то, что он выполнил полученный им приказ, он не мог поступить иначе, но вот те, кто его отдал… Можно еще как-то понять (но не извинить) вице-адмирала О.В. Старка, у которого с подрывом двух новейших броненосцев и одного бронепалубного крейсера, да еще и состоявшегося после этого боя, наверное, голова шла кругом. Но он ведь был не один, у него были штабные офицеры, и что же, никто не смог дать толкового совета командующему?

Ведь совершенно очевидно, что подобное решение привело к нервозности на «Енисее». Погода стояла свежая, шел снег, мины было ставить не так-то легко, а тут еще в любой момент стоило ожидать появления японских кораблей — беспроволочный телеграф ловил чужие переговоры. «Енисей», показавший при испытаниях среднюю скорость 17.98 уз. и имеющий вооружение из 5*75-мм и 7*47-мм орудий, в теории способен был отбить атаку одного, а при удаче – и нескольких миноносцев. Но – именно что в теории, так как если бы его застали во время постановки мин, он не смог быстро дать ход, и кроме того, наличие на нем массы мин заграждения при полном отсутствии брони делали любой огневой контакт чрезвычайно опасным. А ведь у японцев, кроме миноносцев, были еще и быстроходные крейсеры, встреча с одним из которых была бы для «Енисея» смертельной…

В общем, командир «Енисея» В.А. Степанов вынужден был, с одной стороны, как можно быстрее ставить заграждения, а с другой – постоянно держать расчеты у орудий и вообще быть готовым «к походу и бою» в любой момент, что, естественно, затрудняло постановку мин. Их ставили всю ночь на 28 января, и затем весь день. Таким образом, к 19.00 было выставлено 2 заграждения аж на 320 мин, протянувшихся на 7 миль, при этом из них 317 «установились» штатно, и только 3 всплыли. Их, конечно, пришлось уничтожить, что и было исполнено при помощи пироксилиновых шашек, для установки которых требовалось подплывать к минам в шлюпке.

Тем не менее, командир минного заградителя не считал, что «Енисей» до конца выполнил боевую задачу. Да, поставленные им заграждения перекрыли подходы к порту Дальний за исключением единственного оставшегося фарватера, но из-за погодных сложностей и небольшой заминки на одном из заграждений образовался ненужный проход шириной примерно 5 кабельтов, а плотность второго минного заграждения стоило укрепить. Поскольку на минном заградителе вечером 28 января оставалось еще 82 мины (изначально на нем их было 402), В.А Степанов принял решение переночевать в Дальнем, а утром закончить минные постановки. Поэтому он пошел прямо в порт, откуда передал схему выставленных им минных заграждений в штаб Наместника, и заночевал в порту Дальнем.

Утро 29 января началось с… театрального представления. Все коммерческие суда, стоявшие в Дальнем, были по-быстрому выдворены оттуда по оставленному фарватеру. Затем с «Енисея», на глазах изумленной публики, демонстративно заминировали фарватер, сбросив на него 2 мины. На самом деле, вместо пироксилина в минах был песок, так что судоходству ничто не мешало, но кто об этом знал?

С установкой последних 82 мин «Енисей» управился до полудня, а затем произошла трагедия. Обнаружили две всплывшие мины, и командир минного заградителя, опасаясь без нужды задерживаться в опасном районе, приказал не спускать шлюпок, а «сдать назад» — подойти поближе к минам задним ходом и расстрелять их из орудий. Против этого решения В.А. Степанова предостерегали минный и штурманский офицеры, но оно было принято. И вот, когда «Енисей» двинулся кормой вперед, внезапно всплыла еще одна мина и взорвалась под мостиком. Детонировал запас пироксилина, и «Енисей» затонул за каких-то 15 минут, унеся жизни 95 человек, в том числе и своего командира. В.А. Степанов не был убит взрывом, но предпочел расплатиться за свою ошибку самой высокой ценой: он отказался покидать гибнущий корабль.

Трагедия завершилась, начался оксюморон. В Дальнем слышали звук взрыва, решив, что «Енисей» стал жертвой торпедной атаки, а затем еще умудрились принять силуэты шедших из Пот-Артура коммерческих судов за японские боевые корабли. В результате начальник гарнизона Дальнего, небезызвестный генерал-майор А.В.Фок, распорядился немедленно телеграфировать наместнику об атаке японских миноносцев.

В Порт-Артуре телеграмму приняли и немедленно отправили «Боярин» в Дальний, куда он и пошел в 14.30 того же дня, в сопровождении миноносцев «Властный», «Внушительный», «Сторожевой» и «Расторопный». И опять же, это была не первая и не последняя «погоня за призраками» в истории военных флотов мира, и все могло закончиться для крейсера хорошо, но была допущена вторая большая ошибка: В.Ф. Сарычев не получил точной схемы постановки мин в заливе Талиенван.

Получилось так: контр-адмирал М.П. Молас, конечно, предупредил командира «Боярина» о том, что в заливе выставлены мины, и даже указал их место на карте, но проблема заключалась в том, что районы минных заграждений он отметил лишь приблизительно. Более чем вероятно, что М.П. Молас на тот момент попросту не располагал переданной В.А. Степановым схемы заграждений, которые по факту выставил «Енисей» в ночь с 28 на 29 января!

И вот, «Боярин» с миноносцами отправились в бухту Талиенван, имея лишь самое приблизительное представление о районах минных заграждений. В результате, подойдя к острову Зюйд-Саншантау примерно на 2-2,5 мили, крейсер вышел на линию минных заграждений. Взрыв прогремел в 16.08. практически в центре корабля с левой его стороны, по всей видимости – между 2-ым и 3-им котельными отделениями, но ближе к бортовым угольным ямам. Крейсер окутала угольная пыль, он получил крен 8 град и быстро садился в воду. В.Ф. Сарычев все же полагал в тот момент, что крейсер еще можно спасти. Все водонепроницаемые переборки, двери, горловины, были задраены сразу после того, как крейсер снялся с якоря и пошел в Талиенван, так что теперь командир «Боярина» распорядился запустить помпы, забирающие воду из кочегарных отделений, и подводить пластырь. Однако паропроводы оказались перебиты и уже через несколько минут помпы остановились.

Ситуация складывалась крайне неприятная. Крейсер не имел хода, сел в воду по иллюминаторы, крен нарастал, достигнув 15 градусов на левый борт. Но главная проблема заключалось в том, что весьма сильный ветер (около 5 баллов) и крупная зыбь сносили крейсер к острову, на минное заграждение. И вот в этих условиях командир «Боярина» В.Ф. Сарычев решил, что крейсер обречен и вот-вот взорвется на очередной мине, а потому принял решение оставить корабль.

Он приказал остановить работы по заведению пластыря и эвакуироваться, что и было исполнено – команда в полном составе, исключая 9 человек, по-видимому погибших в затопленных отсеках, перешла на миноносцы.

Далее 2 миноносца, на одном из которых находился сам В.Ф. Сарычев, ушли в Порт-Артур, а другие два задержались. Дело в том, что офицеры крейсера не разделяли убежденности своего командира в том, что «Боярин» обязательно утонет, и хотели быть уверенными в его гибели. Для этого решено было, что свободный от команды «Боярина» миноносец «Сторожевой» вновь приблизится к крейсеру и подорвет его самодвижущейся миной.

«Сторожевой», подойдя к «Боярину» на 3 кабельтова, попытался произвести минный выстрел из кормового торпедного аппарата, но неудачно. Из-за волнения мина не вышла полностью, а только выдвинулась вперед, на ней включился прибор Обри, так что ни сбросить ее в воду, ни перезарядить аппарат было нельзя. Тогда «Сторожевой» предпринял вторую попытку атаковать «Боярин», используя для этого носовой минный аппарат. В этот раз торпеда благополучно ушла в воду, но, похоже, затонула на полпути, так как пузырьки воздуха перестали выходить на поверхность и взрыва не последовало. После этого «Сторожевому» не оставалось иного, как уйти в Порт-Артур.

Дальнейшее общеизвестно. Ни на какие мины оставленный экипажем «Боярин» не попал, и высланные утром 30 января миноносцы вместе с пароходом Общества Восточно-Китайской железной дороги «Сибиряк» под общим командованием капитана 1 ранга Н.А. Матусевича обнаружили крейсер, стоявший правым бортом на мели у южной оконечности острова Зюйд-Саншантау. Крейсер немного качался на волне, что свидетельствовало о том, что на мель он «приткнулся» неплотно, и мог быть унесен в море или на минное заграждение. Подходить к «Боярину» на пароходе или на миноносце Н.А. Матусевич счел чрезмерно опасным, да так оно и было на самом деле, поэтому смотровая партия прибыла на крейсер на шлюпке.

Осмотр, занявший весь день, показал, что крейсер вполне можно спасти. Переборки и люки, действительно, были задраены, так что затопления оказались локализованы. В нос от котельных и в корму от машинных отделений воды не было вообще, сами машинные отделения были затоплены лишь частично: в левом отделении вода доходила до цилиндров паровой машины, в соседнем правом – всего только заполнила междудонное пространство. Над броневой палубой вода была только над котельными, но и там ее количество было невелико и не препятствовало осмотру корабля.

По итогам осмотра Н.А. Матусевич сделал однозначный вывод о необходимости проведения спасательной операции и… ушел в Дальний на ночевку. Увы, тем же вечером разыгралась непогода и начался довольно сильный шторм, причем в Дальнем слышны были взрывы. Наутро «Боярин» исчез.

Впоследствии, крейсер удалось обнаружить – его нашли лежащим на левом борту в 40 м от юго-западной оконечности острова Зюйд-Саншантау. При этом в полную воду корабль почти полностью скрывался под водой, так что видны были только концы мачт и реев, а вот во время отлива правый борт выступал на метр от поверхности моря. По всей видимости, волнение сняло «Боярина» с мели, и увлекло-таки на минное заграждение – от повторного подрыва крейсер все-таки затонул.

В целом же можно говорить о том, что гибель «Боярина» стала результатом множества ошибок всех перечисленных выше лиц, каждая из которых усугубляла предыдущую.

Если бы «Боярин» изначально отправили не просто отвести «Енисей» в Дальний, но охранять его там – то ничего бы не случилось и, скорее всего, уцелел бы и сам минный заградитель. Под защитой крейсера экипаж «Енисея» мог бы все свои усилия направить на осуществление минной постановки, не отвлекаясь на постоянную готовность вступить в бой. Скорее всего, в этом случае, минные заграждения были бы выставлены раньше, чем это случилось, а даже если бы и нет, то у В.А. Степанова не было такого повода торопиться, а ведь именно спешка погубила минзаг. Но даже если бы «Енисей» все равно подорвался, то это никак не привело к гибели «Боярина» — находясь в боевом охранении, на крейсере знали бы, что случилось и никакой паники с «атакующими японскими миноносцами» не вышло.

Иными словами, разумное планирование операции минирования Талиенванского залива скорее всего привело бы к тому, что ни «Енисей», ни «Боярин» не погибли бы.

Но что сделано – то сделано, и вот Эскадра Тихого океана на ровном месте теряет минный заградитель. То же дальше? По факту штаб Наместника, если и не санкционировал, то допустил грубейшую ошибку. Отправить-то «Боярина» на поиски японских миноносцев отправили, да только никто не озаботился тем, чтобы дать В.Ф. Сарычеву карту минных заграждений! А ведь штаб Наместника располагал таковой, она была передана ему командиром «Енисея» вечером 28 января, «Боярин» же пошел выполнять приказ только в 14.30 29 января!

Конечно, о том, что в заливе выставлены мины, В.Ф. Сарычев понимал – не зря же 27 января крейсер под его командованием «провожал» туда забитый минами едва не до клотика «Енисей». Но вот схему минных заграждений, хотя бы примерную, он получил только благодаря случайности.

Дело в том, что контр-адмирал М.П. Молас вообще не знал, что «Боярина» куда-то там отправляют, он собирался привлечь «Боярина» к следующему этапу минирования, для эскортирования минного заградителя «Амур». Именно для этого М.П. Молас и вызвал В.Ф. Сарычева к себе. О том, что «Боярина» уже отправили в Талиенван, М.П. Молас не знал. Сам же контр-адмирал, по всей видимости, еще не получил схемы минирования, переданной в штаб командиром «Енисея», и, вероятно, снабдил В.Ф. Сарычева данными не о фактическом месте заграждений, а о том, где они должны были быть по плану. В то же время, из-за плохой погоды, на «Енисее» плохо видели береговые ориентиры, и фактическое положение мин могло отличаться от плановых.

Но прискорбный факт заключается в том, что если бы не случайное совпадение, то В.Ф. Сарычева отправили бы в Талиенван вообще без каких-либо схем!

Итак, можно говорить о том, что руководство Эскадрой приложило максимум усилий для того, чтобы произошла двойная трагедия, однако, после выхода «Боярина» в море ответственность за дальнейшую операцию легла на плечи его командира, В.Ф. Сарычева. И что же он натворил?

Не будем обсуждать необходимость идти в район минных постановок, не имея точной карты минных заграждений: в конце концов, В.Ф. Сарычев получил приказ, который, как известно, не обсуждается. Хотя, на самом деле, и тут много вопросов: к сожалению, материалов о распоряжениях, полученных В.Ф. Сарычевым, у автора настоящей статьи почти нет. Но даже если предположить, что в подрыве «Боярина» на мине виноваты внешние обстоятельства и «неизбежные на море случайности», то действия В.Ф. Сарычева после подрыва следует счесть позорными и совершенно недостойными чести морского офицера.

Рапорт В.Ф. Сарычева, возможно, вполне правдив: после того, как стало ясно, что паропроводы перебиты и крейсер потерял ход, а ветер и зыбь сносят его на место предполагаемого минного заграждения, он, вероятно, искренне уверился в том, что корабль обречен. Хотя тут уже возникает вопрос – залив Талиенван вроде бы не Марианская впадина, и дело было неподалеку от острова, где вряд ли следовало ожидать наличие больших глубин. Так почему бы В.Ф. Сарычеву не попробовать отдать якорь? Да, паровые машины не работали, но подобную операцию можно было осуществить и вручную, а стоя на якоре, можно было бы уберечь корабль от гибели и дождаться буксиров. Что же до сопровождающих «Боярин» миноносцев, то они, очевидно, не могли стать буксирами в силу малых размеров, да еще и вынужденных «тянуть лямку» против ветра, доходившего до 5 баллов и крупной зыби. Но почему нельзя было попытаться отдать якорь?

Впрочем, надо понимать, что автор настоящей статьи, при всей его увлеченности флотом, море видел преимущественно на картинках или с пляжа, так что, быть может, существовали какие-то понятные настоящим морякам резоны, в силу которых нельзя было сделать этого. Но вот чего ни понять, ни оправдать нельзя, так это поведения В.Ф. Сарычева после того, как он решил оставить корабль.

Если уж В.Ф. Сарычев решил, что «Боярин» обречен, он должен был приложить все необходимые для того, чтобы крейсер не достался врагу, то есть обязан был приказать открыть кингстоны. Никакие ссылки на спешность эвакуации тут не помогают – когда на кону судьба боевого корабля, так спешить нельзя, а кроме того, эвакуацию все равно нельзя было бы провести одномоментно. Мало «свистать всех наверх», надо спустить шлюпки, разместить в них экипаж, проверить, не осталось ли на корабле кого-то отставшего и т.д. То есть на открытие кингстонов время у экипажа вполне хватало, и, если даже это и было сопряжено с небольшой задержкой эвакуации, что сомнительно, на эту задержку следовало пойти. Заявления В.Ф. Сарычева, что он, мол, был уверен в том, что крейсер скоро погибнет, ничего не стоят, потому что мало быть уверенным в том, что корабль будет уничтожен. Надо собственными глазами убедиться в том, что он уничтожен! А что сделал В.Ф. Сарычев? Как только экипаж был эвакуирован на миноносцы, которым уже, очевидно, ничто не угрожало, вместо того, чтобы убедиться в гибели «Боярина», он… ушел в Порт-Артур.

В рапорте командир «Боярина» (теперь уже бывший) в качестве оправдания такой поспешности указал, что он опасался прихода японских миноносцев, на поимку которых, собственно, и был отправлен крейсер. Конечно, миноносцы, принявшие экипаж «Боярина», более всего напоминали банки консервированных шпрот и мало подходили для боя. Но это, опять же, не было поводом для того, чтобы бросать крейсер, не потопив его торпедами. А самое главное — В.Ф. Сарычев ушел на миноносце в Порт-Артур, когда два других миноносца задержались, с тем чтобы постараться все же утопить «Боярин». Сделали они это по собственной инициативе, но тем добавили еще одну претензию к командиру крейсера – получается, что В.Ф. Сарычев «уберегая экипажи» бежал в Порт-Артур, даже не убедившись в том, что остальные миноносцы последовали его примеру… такой вот «беспокоящийся о подчиненных» командир.

Неудивительно, что объяснения В.Ф. Сарычева не удовлетворили ни О.В. Старка, ни Наместника, и 12 февраля 1904 г. над бывшим командиром «Боярина» состоялся суд. Странна лишь удивительная мягкость приговора: В.Ф. Сарычева признали

В результате, вместо разжалования и увольнения с позором, которые В.Ф. Сарычев полностью заслужил, он отделался лишь списанием на берег. Его поставили командовать береговой батареей, вооруженной 47-мм и 120-мм орудиями, и даже, впоследствии, наградили за оборону Порт-Артура. После войны он сумел дослужиться до генерал-майора флота и возглавлял Либавский полуэкипаж — ладно хоть боевыми кораблями ему командовать уже не доверяли.

Что же до неудачной спасательной операции, которой руководил Н.А. Матусевич, то А.В. Скворцов, автор посвященной «Боярину» монографии, счел его действия заслуживающими упрека, так как тот «оставил без всякого присмотра корабль, спасение которого ему было поручено». Но тут трудно согласиться с уважаемым историком – по мнению автора данный упрек в адрес Н.А. Матусевича все-таки не заслужен.

Что он мог сделать, обнаружив крейсер? Из-за необходимости направлять смотровую партию на шлюпке, оценка состояния крейсера была готова уже под вечер. По-хорошему, «Боярин» следовало как-то закрепить на мели, но проблема в том, что никакой возможности сделать этого у Н.А. Матусевича не имелось. Единственно, что он еще успевал сделать, это отдать якорь, но именно это Н.А. Матусевич и приказал: другой вопрос, что он распорядился «Не стопорить при этом канат, дав последнему возможность по мере натяжения травиться». Правильное ли это было решение? С одной стороны, застопорив канат, спасатели ограничили бы подвижность крейсера, но с другой, его и так било о камни, так может, действительно имело смысл поступить, как приказал капитан 1-го ранга, с тем чтобы крейсер при соответствующем ветре «стащило» бы с мели на открытую воду? Опять же, оценить такое решение способен только профессиональный моряк, но можно предполагать, что у Н.А. Матусевича были резоны поступить именно так, как он это сделал.

Что же до того, что он оставил «Боярина» без присмотра… а что бы, собственно говоря, мог дать такой присмотр? Наблюдать за крейсером с берега было бессмысленно, все равно никакой помощи оттуда оказать было нельзя. А оставить какое-то количество людей непосредственно на крейсере было можно, вот только что бы они могли сделать там, когда машины и механизмы не работали? Крейсер был неуправляем, и в случае возникновения каких-либо сложностей, каковой по факту стал шторм, они бы только пополнили список погибших на «Боярине».

Таким образом, можно предположить (но не утверждать наверняка), что во всей этой истории один только Н.А. Матусевич не заслужил никакого упрека. Что же до В.Ф. Сарычева, то он своими действиями погубил, по сути, даже не один, а целых два крейсера. Конечно, это уже альтернативная история, но если бы «Боярин» не погиб, он разделил бы с «Новиком» тяготы службы. Тогда не имелось бы причин постоянно держать под парами единственный оставшийся у эскадры бронепалубный крейсер 2-го ранга, каковым оказался «Новик». В таком случае его ходовая не оказалась бы в столь плачевном состоянии после прорыва 28 июля, крейсеру не пришлось бы идти рядом с японским побережьем, и кто знает, быть может, «Новик» все же сумел бы выполнил указание государя-императора и дошел бы до Владивостока.