То, что танк Т-26 устарел к середине 30-х, было очевидно. Но, аргументом, заставившем руководство РККА осознать сие не вообще, а в требующей немедленной реакции частности, стало мнение наших танкистов-интернационалистов, которые в 1937-ом году поставили «двадцатьшестому» окончательный диагноз. Причём сами-то они ничего против Т-26 лично не имели (равного ему, у противника в Испании не было) — просто с детской наивностью просили улучшить его средства связи, бронезащиту, подвижность, проходимость, усилить вооружение. Но для конструкторов, эти пожелания в сумме звучали реквиемом по «безвременно усопшему» с настоятельной необходимостью срочной разработки нового пехотного танка.

В самом деле. Усилить бронезащиту Т-26 невозможно – ни подвеска, ни агрегатная часть, ни собственно двигатель, дополнительного увеличения массы машины уже не выдержат – она и сейчас-то, без всего энтого запредельная. По той же причине нельзя поменять и двигатель. Ни подвеска, ни агрегаты трансмиссии с передачей момента с более мощного двигуна уже не справятся. Тот же кардан и при нынешних мощностях летит регулярно. Да и узкие гусеницы, проседая в грунте, ещё более ограничат манёвренность модифицированной машины – ведь как её не модифицируй – масса-то вырастет однозначно. Ну и напоследок – вооружение. Хоть и считается 45 мм пушка орудием для лёгкого танка вполне себе удовлетворительным – но кем считается? Теми, кто ещё пороху не нюхал или теми, кто умеет только сопоставлять калибр и толщину пробиваемой брони? Но в той же Испании главным врагом наших танков была вовсе не броня танков (а главным образом танкеток) франкистов (у них вообще бронетехники было не так уж много), а их пехота, зарывшаяся по окопам да ощерившаяся стволами своих скорострельных малокалиберных противотанковых пушек, которые попробуй разгляди, да попробуй ещё расколоти из убогой сорокапятки, требующей для этого едва не прямого попадания. В общем, вариация противотанковой пушки с убогим ОФСом и ручного пулемёт в принципе не предназначенного для ведения интенсивного огня – вооружение, уже никак не способное решить задачу эффективной танковой поддержки своей наступающей на оборудованные позиции противника пехоты.

В общем уже набивший руку на разных совещаниях по поводу «обобщения опыта использования наших танков в Испании», вдруг ставший заместителем начальника АБТУ комбриг Павлов (а в скорости станет и его начальником в звании комкора), собрав на сей раз не военачальников, а конструкторов танковых КБ, просто изложил им свои «пожелания» — те самые, что фактически требовали создания нового танка.

В РИ, как известно, после тех совещаний, работы развернулись самым широким фронтом. Точнее несколькими. Пытались модернизировать Т-26 и малой кровью (Т-26-1) и по максимуму (Т-126). Осознав ещё раньше военных необходимость создания танка нового поколения, инженерами ОКМО ни шатко, ни валко проектировался Т-46, заранее учитывавший все благие пожелания касательно модернизации Т-26. В 36-ом, после успешных испытаний, его даже официально приняли на вооружение. Но, танк был во всех аспектах слишком нов, слишком сложен и как следствие неприемлемо дорог при опять-таки не удовлетворяющих военных вооружении и бронировании. Позже, осознав неудачу, даже к проклятым буржуинам сызнова сходили толи на поклон, толи в разведку (была попытка купить у «Шкоды» её танк обр. 35 г.). Но, все эти потуги потерпели полное фиаско. Почему? Да хрен его знает, может и потому, что хватались бессистемно и за всё сразу.

Теперь АИ. Павлов не только изложил свои хотелки-пожелалки, но заодно, учитывая возможности и нашей промышленности и конструкторских коллективов, настоял на том, чтоб новый танк (коли уж из Т-26 ничего адекватного уже не выдавить) был создан по возможности из того, что мы и можем, и умеем, и имеем. Но, который впоследствии, можно будет модернизировать и совершенствовать ещё долго и успешно.

Проблемой отсутствия подходящего силового агрегата (без чего любая модернизация бессмысленна), он публично пообещал заняться лично, по-фронтовому энергично и на самом высоком уровне.

В общем, товарищи конструктора и инженера крепко задумались…

Начали с подвески Т-26. До критического превышения танком массы, на которую она была рассчитана – эта подвеска всех полностью устраивала. Теперь, её элементы окончательно сдали. Чем менять будем? А возьмём-ка мы не в пример более крепкие двухкатошные каретки от среднего танка Т-28. Поддерживающие ролики от Т-28. Ведущее и направляющее колёса от Т-28. Широкую гусеницу, чтоб наш новенький по любой грязюке пролез — тоже от Т-28. Конструкцию собственно подвески менять не будем – зачем – она хорошо освоена и промышленностью и войсковыми техническими службами. Мы просто усиливаем соответствующим механическим увеличением весь узел, а вместо трёх листовых рессор, ставим пять, причём опять-таки усиленных.

Главный фрикцион, бортовые передачи, КПП и прочие агрегаты трансмиссии берём от того же Т-28. Согласитесь, если в результате «модернизации» Т-26 новый танк получится весом не менее 15-16 тонн, агрегаты 25-тонного Т-28 будут на таком танке чувствовать себя исключительно легко и гарантируют нам превосходные перспективы в плане последующих модернизаций.

Корпус в основном (технологически прежде всего) оставляем от Т-26, но несколько увеличиваем в размере – чтоб и агрегатная часть удобно разместилась, и рядом с мехводом комфортно поместился пулемётчик, а на подбашенный лист встала башня от… правильно – от того же Т-28! Мы и маркировку новому танку сделаем полностью отражающую его новую сущность: Т-26-28.

Вооружение – поелику у нас 37-ой год на дворе, а ПС-3 саботажники благополучно угробили, ставим от тех самых махановских саботажников Л-10 со спаренным, в отличие от Т-28 и Т-35А, пулемётом.

Бронька. Касательно бронезащиты, Павлов в РИ настаивал для лёгких танков на как минимум 20 мм цементованной броне, которая будет уверенно держать 37 мм немецкий снаряд с дистанций превышающих 600 м. Наверное предполагал, что сопровождающая танк пехтура даже замаскированную ПТП обнаружит и расстреляет до того, так танк приблизится к ПТП на меньшую дистанцию. Оптимист. Хотя, оптимист с опытом Испании…

Не уверен, что в 37-ом мы получим столь крутую цементованную броню, да ещё в промышленных количествах. Поэтому, поступим проще. Берём имеющуюся 30 мм обычную гомогенную броньку (которую производили для Т-28 и Т-35) и ею защищаем переднюю проекцию. Этого достаточно против пуль любых ПТР и ККП. Надо будет обеспечить гарантированную защиту от 37 мм ПТП – навесим 13 или даже 15 мм экран – этой броньки от старого доброго Т-26 вообще полно. Борт и корма – для начала скромные 22 мм брони от БТ-7. Бортовых экранов пока не предусматриваем.

Для танка, претендующего на массовый выпуск начиная уже с рубежа 37-38-г.г. таких нововведений вполне достаточно.

Теперь один из самых сложных вопросов – двигатель. Вникнув в суть проблемы, наш АИшный В. Д. Павлов решает её двумя решительными телодвижениями:

Во-первых, ознакомившись с ходом работ по дизелям на Кировском заводе, где чуть-чуть не получились дизель-моторы для Т-26 и Т-28, он пробивает решение об озадачивании двигательного КБ созданием дизеля для нового танка самым простецким и доступным (в теории, разумеется) способом – уполовиниванием вполне успешно дорабатываемого в Харькове 12-циллиндрового дизеля В-2 (бывш. БД-1). Харьковчане к 37-му году, свой дизель фактически уже домучили до успешной сдачи госприёмке первой опытной партии и продолжали биться исключительно над увеличением его гарантийного ресурса. Я конечно нисколько не специалист по дизелям, но как мне представляется, сделать из доведённого, хоть и имеющего не очень большой моторесурс 12-циллиндрового двигателя его более надёжную 6-циллиндровую половинку – задача менее сложная и быстрее решаемая, чем сотворение из ничего нового дизель-мотора.

Ну и на во-вторых, тот же Павлов потребовал и добился постановления правительства о закупке лицензии на выпуск отлично отработанного, простого и надёжного (и при том весьма компактного) 180-сильного карбюраторного мотора французской фирмы «Рено», которые французы ставили на свои кавалерийские танки АМС-35.

Предполагалось закупить 50 готовых двигателей для немедленной установки на новые танки опытной серии, ещё 500 моторо-комплектов для первых серийных машин и в качестве эталонов для отработки технологии сборки движков промышленностью, ну и собственно лицензия со всем необходимым станочным парком и технологическими картами, для развёртывания серийного выпуска в случае провала варианта номер раз по сотворению 200-сильного дизеля.

Теперь о том, на чём собственно зиждется мой вопиющий оптимизм.

Во-первых, кое что из предлагаемого мной, взято из суровых реалий жизни. Подвеску Т-26 действительно усиливали как могли в т. ч. заменой трёх штатных рессор на пять из которых три т. н. «коренные» были более толстые и прочные. На Т-26 действительно ставили катки от Т-28, направляющее и ведущее колёса весьма близкой к Т-28 геометрии. На Т-26 действительно испытывали широкую гусеницу, которая была совсем чуть-чуть уже гусеницы Т-28.

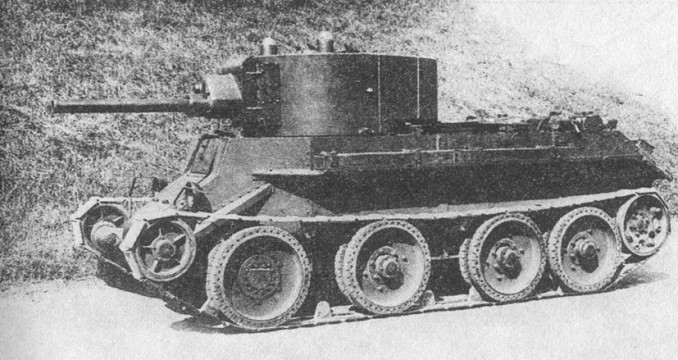

Вот – посмотрите на это чудо. Катки и поддерживающие ролики от Т-28. Широкая гусеница. Направляющее и ведущее колёса по размерам гораздо ближе к Т-28 чем к Т-26. Подвеска скопирована с чешского танка LT.35, который наши товарищи рассчитывали купить, но не рассчитали купишку.

Тот самый чех

Т-26М

Подвесочку копирнули самым пиратским образом, но в серию не запустили, поскольку она была хоть и помягче чем «старая добрая» подвеска Т-26, но реализовывала свою мягкость, в основном при скоростном движении, чего от Т-26 ждать в любом случае уже не приходилось, да и переходить на другую конструкцию, не получая при этом для имеющегося танка никакой решительной выгоды, нашей промышленности было решительно не выгодно. Что же касается желания банально усилить подвеску чешской копией для модернизируемого Т-26 (Т-26М), то, по отсутствию двигла подходящей мощности и слабости прочих агрегатов, которые против более мощного двигателя будут очень активно возражать, даже если таковой вдруг отыщется — смысла в этом не было никакого. Усилить подвеску банальным укрупнением элементов не меняя технологию в целом, было проще, хотя и тяжелее (с точки зрения массы, разумеется, что естественно привело к отказу и от такого варианта).

Теперь, как это всё будет организовываться. Поскольку большинство деталей нового «спутника пехоты» это уже серийные изделия, выпускаемые для среднего Т-28 с давно отлаженным технологическим циклом, задача упрощается лишь переходом с небольших объёмов выпуска к крупносерийному производству тех же самых, хорошо освоенных промышленностью элементов. Согласитесь – это гораздо проще, чем осваивать с нуля принципиально новый узел.

По железу всё предельно просто. А вот для замены в производстве узлов трансмиссии и прочего сложного оборудования, с Кировского завода (где серийно выпускается Т-28А) на 174-й завод (где штампуют Т-26) откомандируются необходимые специалисты (мастера-технологи и мастера сборочных участков) – благо далеко ходить (в прямом смысле слова) не надо. Естественно производится замена не удовлетворяющего новым требованиям станочного парка. На всё это, с полной отладкой производства, исключающего брак, затрачивается менее года. Это же время необходимо для разработки документации и постройки опытного образца мощной совместной бригадой конструкторов от ЛКЗ и 174-го. По результатам испытаний, в серию запускается уже модифицированный вариант. Возможно уже с новой башней конической формы.

Что это даёт? Во-первых, новый танк будет намного сильнее и современнее чем Т-26, дешевле и компактнее чем Т-28, лёгок в освоении и производственниками и армией. Годен для выпуска на обоих заводах. И главное – машина будет иметь большой модернизационный потенциал. В конце-концов, нам будет достаточно поменять подвеску на торсионную, освоить наконец дизель да нарастить ещё броньку – и в итоге мы получим массово выпускаемый танк не уступающий ни «трёшке», ни «четвёре», непробиваемый с передней проекции немецкими «дверными колотушками».

Приятный побочный эффект – имея массовое производство унифицированных комплектующих, мы сможем резко увеличить выпуск и Т-28А! К тому же, наличие в серии нашего нового пехотного танка, обязательно потребует хоть какого-то усиления и Т-28А – который без оного ставит под сомнение смысл своего существования. Первое что приходит в голову – это усилить бронезащиту Т-28А, Л-10 заменить на более мощную Л-11 и вместо ДТ в отдельной установке в главной башне, установить там же, либо новый станковый ДС-39, либо вообще крупнокалиберный ДК/ДШК.

Таким образом, вместо РИ технологически принципиально разной пары: устаревший по всем параметрам лёгкий танк плюс недостаточно защищённый, но удовлетворительно вооружённый средний, мы получим современную, предельно унифицированную пару: сильный промежуточный лёгко-средний танк, плюс мощно защищённый и вооружённый средне-тяжёлый танк.

И ещё. При двигателе в 180 л.с. (карбюраторник от «Рено») либо даже 200-сильном отечественном дизеле, новый танк рекордсменом по части скорости, конечно же не будет. Скажем, французский 19,5 тонный S-35 при двигле мощностью 190 л. с. разгонялся до 37 км/ч. Но это новый французский танк. Нам же, даже при использовании суперскоростной трансмиссии от Т-28А, и двигле в 200 л. с. дай бог осилить хотя бы 35 км/ч.

Т.е. новый танк это классический «спутник пехоты». Но, попав во вкус чертовски полезного процесса унификации, армия возжелала заменить и не менее устаревший и столь же давно выбравший свой модернизационный ресурс БТ. Новый танк так же предполагалось сделать быстро из того что есть под руками.

Так получился помимо пехотного, ещё и кавалерийский танк на базе всё того же Т-26-28, у которого в соответствующе модифицированном по типу БТ МТО, разместили его же (а заодно опять-таки унифицированный с Т-28) двигатель М-17Т. Причём ради экономии топлива и увеличения моторесурса, в дефорсированном до 400 л. с. виде. Башню позаимствовали более лёгкую, двухместную, от БТ-7А (но с пушкой Л-10).

На фото опытный танк БТ-7А успешно прошедший испытания с пушкой Л-11

Теперь, чтоб стать танком не только для кавалерии, но и для механизированных соединений, эту последнюю новинку требовалось «всего лишь» поставить на торсионную подвеску, оснастить дизелем В-2 и одарить новой, унифицированной конической башней.

Такая вот унификация. Возможно, кто-то спросит – а нафуа вааще? Не лучше ли просто пораньше начать создавать танки нового поколения? КВ и Т-34…

В том-то и проблема, что мы кинулись создавать КВ и Т-34 перепрыгнув через одно поколение танков, которое у нас в стране умерло не родившись, поскольку слишком уж дефективные то были создания, возникшие в сумбуре увлечений дилетанствующей армейской верхушки во главе с Тухачевским, отвечавшим в ней за вооружения.

Отсюда то громадное количество проблем и с созданием тех танков и с их производством. Может быть, я сейчас одну крайне спорную вещь скажу, но, если бы мы вступили в войну, имея в качестве основных танков много-много моих монстриков (уже на торсионах и при дизелях), немцам пришлось бы гораздо труднее.

Ну и, напоследок – структура.

Все устаревшие Т-26 в виде отдельных танковых бригад (танковый полк плюс мотострелковый полк со всеми сопутствующими необходимыми подразделениями) придаются стрелковым корпусам армий прикрытия границы. Естественно дислоцируются как можно от этой самой границы подальше и используются в качестве резерва поддержки стрелковых дивизий, оказавшихся на острие главных ударов немцев.

Новые «пехотные» Т-26-28 идут в полном составе на формирование новых танковых дивизий (2 танковых полка, плюс один мотострелковый со всем, что такой дивизии полагается). Эти дивизии – резерв, точнее неприкосновенный стратегический запас армий прикрытия границы. По сути – это пожарные команды, которые бегут туда, где особенно горячо.

Старые БТ опять-таки бригадами (на танковые части меньше бригады я принципиально не согласен, поскольку нормальное ТО можно и имеет смысл организовывать минимум на уровне бригады) входят в состав кавалерийских корпусов, предназначенных для глубоких прорывов и стратегических рейдов по тылам противника в самом начале кампании. Понятно, что скорее всего с билетом в один конец. Но, что успеют и смогут накуролесить по немецким тылам методом наскоков и засад – за то им почёт, слава и… вечная память. Я имею ввиду конечно сугубо танки, поскольку в отличие от них, кавалерия имеет все шансы успешно вернуться из тех рейдов – благо линии фронта в привычном понимании летом 41-го ещё в природе не существует.

Новые «кавалерийские танки» сводим в танковые дивизии (стандартной структуры), которые станут фронтовым резервом и их же главной ударной силой.

Бригады и старых Т-28/Т-28А, и модернизированных АИшных Т-28АМ – это уже стратегический резерв Ставки.

ИМХО всё просто, удобно, логично и, я надеюсь, достаточно эффективно.

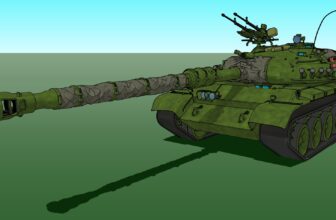

А вот и наши «красавцы» (в кавычках, поскольку рисовальщик из меня никакой, уж простите, великодушно, но в общих чертах, примерно так: сверху вниз: серийные Т-28А и Т-26, ниже первые серийные образцы «пехотного» Т-26-28 и «кавалерийца» маркировку для которого я так и не придумал. Может быть СБ (Семён Будённый)?

Все машины в одном масштабе.