Малоизвестные варианты Т-27. Часть 4 Самоходно-артиллерийская установка СУ-76

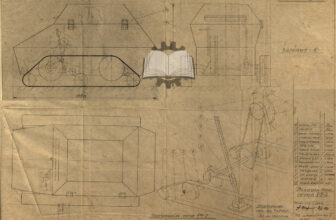

Самоходная установка СУ-76 (76-мм самоходная полковая пушка обр. 1927 г. на шасси танкетки Т-27) была разработана в 1932—1934 гг. в специальном конструкторском бюро Кировского («Красный Путиловец») завода под руководством И.А. Маханова для непосредственного сопровождения механизированной пехоты. Установку создали путем размещения качающейся части 76,2-мм полковой пушки образца 1927 г. на базе танкетки Т-27. СУ-76 относилась к полуоткрытым самоходным установкам.

С целью уменьшения высоты линии огня несколько изменили компоновку моторного отделения машины. В частности, перенесли топливный бак и радиатор системы охлаждения двигателя. Экипаж состоял из двух человек. Из-за недостатка объема в самоходке не удалось разместить необходимый боезапас, поэтому «боевая единица» состояла из пары машин — самоходной пушки и машины сопровождения с боекомплектом, походной укладкой и расчетом. Такая разбивка на два самостоятельно передвигавшихся транспортных средства приводила к большим неудобствам при боевом использовании. Кроме того, в бою мог возникнуть отрыв орудия от орудийного расчета и возимого боекомплекта. Силовая установка, ходовая часть и электрооборудование машины были подобны базовой машине. Запас хода по шоссе должен был достигать 100 км.

Государственные испытания самоходной установки СУ-76 прошли на НИАПе согласно программе испытаний, утвержденной начальником НТО АУ. Целью испытаний являлось определение тактико-технических свойств установки и проверки целесообразности наложения на шасси танкетки Т-27 качающейся части полковой пушки обр. 1927 г.

На НИАПе испытывалась только непосредственно самоходная установка, а машина сопровождения на испытания не подавалась. СУ-76 прибыла на НИАП 3 декабря 1934 г. Документы к самоходке поступили на полигон от военпреда при Кировском заводе 29 декабря того же года. 5 января 1935 г. были получены чертежи и описания.

СУ-76 была подвергнута испытаниям стрельбой и возкой. Перед проведением испытаний корпус машины разметили для фиксации деформаций. По окончании испытаний никаких изменений в разметке не обнаружили. Вместе с тем, при первых же выстрелах пороховыми газами были сорваны фары. Всего же в ходе испытаний сделали 423 выстрела усиленным зарядом и 75 выстрелов нормальным зарядом. Полученные в ходе испытаний повреждения качающейся части и осветительных приборов вынудили дважды отправлять СУ-76 на Кировский завод для ремонта, где заменили ствол, люльку и салазки.

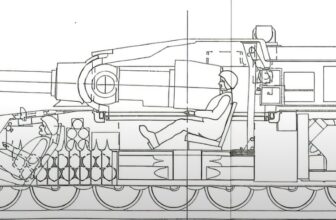

Самоходную установку СУ-76 предполагалось испытать пробегом на 300 км, но выполнить это не смогли из-за выявившихся тяжелых условий работы водителя машины.

«Сделав всего лишь 15км, водитель/был командирован Кировским заводом/ остановил машину и заявил, что дальше вести машину он не сможет вследствие полного изнеможения от влияния высокой температуры и теплоты, выделяемой двигателем, находящимся в непосредственной близости от места водителя. При осмотре двигателя было обнаружено, что последний сильно разогрелся, вода в радиаторе кипела. В виду выявления такого существенного недостатка, затрудняющего боевое использование машины, дальнейшее испытание установки пробегом было НИАПом прекращено».

Также отмечалось:

«Во время испытания системы пробегом установлено, что при переходе с 3-ей скорости на 4-ую мощности двигателя не хватает и последний затухает, вес танкетки Т-27, для которой предназначен двигатель, составляет 2700 кг».

По окончании испытаний были сделаны выводы отом, что вес установки не соответствовал мощности двигателя. Проходимость была удовлетворительной. СУ-76 преодолевала канавы шириной до 1 ми подъемы до 20°. Для разворота машины на мягком грунте требовалась площадка шириной 4—5 м, а на твердом грунте она могла разворачиваться на месте. Удобство обслуживания на огневой позиции было оценено положительно, а в походном положении вызвало нарекания из-за

«необеспечения водителю машины нормальных условий работы из-за близкого расположения места водителя к двигателю установки и неудовлетворительного отвода тепла».

Время перехода из походного положения в боевое на мягком грунте составляло 40 с, а на мерзлом грунте — 1 м 30 с. Для обратного перехода требовалось 30—40 с.

Скорострельность системы составляла 10 выстр./мин — при стрельбе с исправлением наводки и 15 выстр./мин — без исправления наводки.

Устойчивость СУ-76 при стрельбе признали удовлетворительной, а меткость системы по щиту на дистанции 1000 м оказалась

«значительно лучше, чем табличная меткость 76-мм. штатной полковой пушки обр. 1927 г. на колесном лафете».

Испытания завершились 11 ноября 1936 г, с подведением итогов и выводом отом, что 76-мм самоходная полковая пушка обр. 1927 г. на шасси танкетки Т-27 не может быть допущена к войсковым испытаниям вследствие, главным образом, неудовлетворительных условий работы водителя и недостаточной мощности двигателя.

источник: А. Кириндас, М. Павлов "БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ. САМОХОДНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ Т-27" Техника и вооружение 11-2012

Хм…….

Серьезно?

1889 году, принять к постройке броненосец с артиллерией главного калибра в 305/30-мм??????

Для чего позвольте такое «ЧУДО» на Балтике?

Он же устареет прям на стапеле, а к 1895 году, можно прям со стапеля отправлять в утиль, перевооружить на новую артиллерию корабль не удастся, в виду крайне малого водоизмещения.

Превосходит в «боевой мощи» ЭБР «Николай 1», Ога, ща….в пору вести разговор о Немощи.

У «Ингерманланда» в носовом секторе 2*305/30-мм, в бортовом 4*305/30+2*152/35.

У «Николая 1» в носовом секторе 2*305/30+2*229/35+2*152/35, в бортовом, 2*305/30+2*229/35+4*152/35.

Каким образом «Ингерманланда», ВДРУГ стал бронирован лучше ЭБР «Николай 1»??

При этом уложившись в ВИ реального «12 апостолов»?

На Балтике «Ингерманланд» строится против тогдашних немцев: «Ольденбурга» и «Заксенов».

Он у меня не в 1889 г, а в 1887 г начат постройкой.

Пушки 305/35 мм в 1887 в России еще не производились. Их надо у Круппа заказывать. Это в данной Альтернативе русские делать не хотят. И ставят на «Ингерманланд» то, что у них есть — 305/30 мм орудие. Так было и в нашей реальной истории. Реальный броненосец Двенадцать Апостолов начал строиться в феврале 1888 г.

Под влиянием маневров французского 1886-1888 гг, хорошо описанных в специальной военно-морской прессе того времени, русские (как и все остальные) всё больше склонялись к линейной тактике боя броненосцев. Это из-за прогресса артиллерии и увеличения дальности артиллерийского боя. Это проверялось и на русских маневрах Балтийского флота летом 1888 г. Чихачев там организовал в том числе и «линейное сражение». Так как у Ревеля с немецкой эскадрой в 10 броненосцев получалось сражаться только с помощью линейной тактики. А значит, сравнивать надо у броненосцев именно бортовой залп. Потому что броненосцы уже становятся эскадренными.

Сравните площадь бронирования надводного борта «Двенадцати Апостолов» и «Николая I». И, возможно, вы сможете понять, почему «Двенадцать Апостолов» бронирован лучше?

Начнем с конца Вашего комментария .

Вы правда считаете, что ЭБР с небронированными оконечностями имеет лучшее бронирование, чем ЭБР имеющий полный пояс по ВЛ?

Далее….

В том же самом 1887 году, были разработаны проекты башен для ЭБР «Николай 1», причем в проекте предусматривалась, как установка носовой башни с орудиями 305/35-мм, так и кормовой башни с теми же орудиями , за счет отказа от кормовых казематных 229/35-мм.

Коллега, возможность установки кормовой башни на «императоры» вызывает сильный скепсис. Не уверен насчёт реального Николая 1, а реальный Александр 2 и так сидел кормой на полметра глубже чем носом (нашёл недавно такие данные).

А откуда эта тема ? У реального Рюрика, румпельное и рулевое отделение находились на платформе, ниже броневой палубы.

На момент смерти Шестакова, на БЗ, по началу постройки Рюрика, ещё конь не валялся. А дальше, начинает рулить Чихачёв и крейсер «раздувается» до РеИ водоизмещения и до концепции крейсерской войны Чихачёва.

А бронепалубный Рюрик, ни богу свечка, ни чёрту кочерга, бессмысленная трата денег.

А откуда эта тема ? У реального Рюрика, румпельное и рулевое отделение находились на платформе, ниже броневой палубы. Моя ошибка. Я его с кем-то перепутал. В статье это исправлю. Спасибо, что увидели. А дальше, начинает рулить Чихачёв и крейсер «раздувается» до РеИ водоизмещения и до концепции крейсерской войны Чихачёва. В нашей истории в МТК проект Рюрика начали раздуваться уже летом-сенью 1888 г, доведя до 10 000 т. Кутейников его раздувал еще при Шестакове. Данная Альтернатива началась не в 1888 г, а в 1882 г. В ней к 1888 г сложился уже немного другой исторический контекст в русском Морском министерстве, ввлияющий на принятие решений должностными лицами. Отчего бронепалубный Рюрик (точнее бронепалубный Рюрик Родионова, который куда меньше реального) стал возможен. Как случилось, что это стало возможным, я показывал и старался объяснить в предыдущей статье этого цикла. https://alternathistory.ru/admiral-chihachev-n-m-vs-admiral-lihachev-i-f-v-1885-1888-gg-alternativa-chast-2/ Моя идея такая. Если русские уже увидели бронепалубный крейсер-рейдер (Адмирал Корнилов) — им такой крейсер уже не развидеть. И такие крейсера для них теперь стали возможны. Даже для Чихачева с его концепцией крейсерской войны! Иначе нафига он в 1894 г снова начал проектировать бронепалубные рейдеры, будущие богини? Если он так держится за идею броненосного крейсера-рейдера? Такой мой посыл: если русские построили один раз такой крейсер… Подробнее »

Ингерманланд, что из себя представлял? И почему таранный? Броненосец-таран не решает против эскадры. Совсем, особенно если брони мало. Почему 12/30? Если на черноморских Е2 уже стояли 12/35.

«Ингерманланд» — это точная копия броненосца «Двенадцать Апостолов» из нашей реальной истории. Я в статье про это, наверное, раз 5 повторил.

На черноморских броненосцах в нашей истории в 1888 г стояли 305/30 мм орудия. Исключение только «Чесма». У которой были 305/35 мм завода Крупп. Прикупать 305/35 мм орудия у немцев в этой реальности русские не захотели. Поэтому приходится здесь ждать, когда они сами (Обуховский завод) начнут такие пушки производить. А это уже 1890-е годы.

Я болею и потому не очень внимателен. Поэтому отсылку на точную копию пропустил.

Насчёт купповских стволов не знал. Но в данном случае вполне могли пойти по пути покупки не пушек, а стволов к ним?

У немцев тогда вооружения даже в реальной истории заказывали по минимуму. Особенно в 1889-1894 годы, когда нет никакого уже договора с ними, а таможенная война есть. Миноносцы, да, минные крейсера типа Казарский тоже. Это максимум. То, что быстро строится. И это не спроста так было. Их противниками тогда видели, войны с ними ожидали. И до потепления русско-германских отношений, случившегося после воцарения Николая II, ожить заказа какого-то серьезного оружия у немцев не стоит.

Угу жентельменам верять на слово….

А ничего что Дурляхер, на тот момент на заводах Круппа (а после Сен-Шамон и т.д.), легко и непринужденно собирает чертежи различных артиллерийских систем, по другому ведомству?

Ну и конечно абсолютно плевать, что орудие 305/35-мм разработано Круппом, По заказу Морского ведомства Российской империи.

Логика зашкаливает, заказать проект орудия Круппу, а после не покупать эти орудия, по тому как не хочется))))))

Ну тогда готовьтесь к «Брандербургам» с вооружением 3*2*305/35-мм, Крупповской броней, что мгновенно сделает «Ингерманланд», очередной калошей.

Нет понимания, что каждое действие неизбежно влечет за собой последствия ?

Ок. подождем 1891 года, когда Обуховский завод смог производить орудия. Как следствие к 1895 году, ВСЕ Балтийские броненосцы (и Черноморские) превратятся в ненужный флоту чемодан без ручки, которые нести невыносимо тяжело, но бросить будет ОПЯТЬ жалко.

Причина-следствие.

PS: Другими словами ЭБР Гангут и Наварин, все таки пойдут с вооружением 305/35-мм, с закупкой орудий у Круппа?