Линейный корабль «Петр Великий» (ФАН)

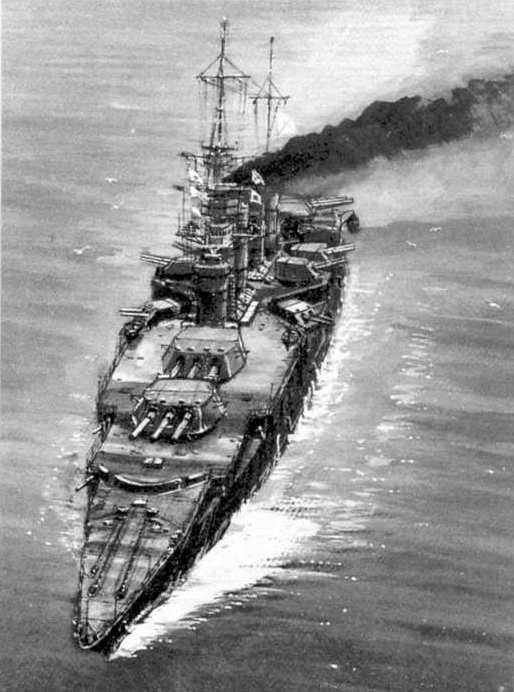

Наконец, последняя статья из серии про русские дредноуты и сверхдредноуты. Впрочем, этот корабль можно назвать и первым русским настоящим линкором – быстроходный и мощно защищенный, отлично вооруженный, он вероятно является лучшим кораблем в мире в моей альтернативе. Кроме того, мне, вероятно, удалось отрисовать его именно таким, каким он мне представлялся – грозным и прекрасным, из-за чего он мне чертовски нравится. Что ж, начну сказ о нем.

Содержание:

История проекта

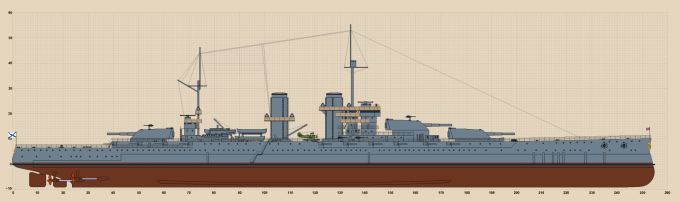

Так бы выглядел линкор, строй Костенко его по первоначальному реальному проекту

Проектирование дредноутов следующей после «Дмитрия Донского» серии началось в сложной обстановке. В 1913 году умер морской министр Невский, до последнего державший в своих руках железной хваткой весь флот. Именно благодаря ему флот не впал в стагнацию и продолжал развиваться, и когда его не стало, многие насторожились – от выбора преемника Невского зависело все. Таковым, при поддержке премьера Столыпина и самого императора Николая II стал Н. Л. Кладо, «ученик» Невского, один из ведущих теоретиков России и всей Европы. Он хоть и обладал более мягкой манерой ведения дел, но был столь же передовым и здравомыслящим человеком, постоянно анализирующим развитие флотов мира. Он, как и Невский, принялся активно вмешиваться в дела проектирования кораблей, стремясь воспрепятствовать возможному разброду типов кораблей и их особенностей. Его первым крупным «детищем» среди новостроев стал проект, названный в честь великого предка династии Романовых – императора Петра I Великого.

Первоначально проект разрабатывался под началом И. Г. Бубнова, но затем работы над ним перехватил другой кораблестроитель, «восходящая звезда» Русского флота В. П. Костенко. При этом морской министр Кладо поставил к нему дополнительные требования – обеспечить высокую скорость хода и линейно-возвышенное расположение башен ГК. Рекомендовалось оставить четырехорудийные башни – что делало линкор мировым лидером по огневой мощи (догнать его по этому показателю сможет лишь японский «Ямато»). Определенные проблемы возникли с артиллерией – 130/55-мм калибр в качестве противоминного уже мало удовлетворял требованиям моряков, а орудий большего калибра банально не было под рукой. Кроме того, из-за войны с Японией, а затем и с Германией Обуховский завод оказался завален заказами, из-за чего не гарантировал своевременную разработку и производство 152/50-мм орудий. В результате было решено оставить 130-мм пушки на корабле, при случае заменив их на более мощные. Уже в ходе достройки в проект был внесен небольшой апгрейд, и линкоры получили возможность нести на борту два гидросамолета-разведчика. Впрочем, катапульты для них не предусматривалось, в результате для запуска требовалось сначала спустить «птичку» краном на воду, что на практике выливалось в серьезную проблему и использовалось редко.

Постройка кораблей началась в 1916 году, в самый разгар Первой Мировой войны. Несмотря на то, что были заложены 4 единицы, постройка их велась медленно – все деньги съедал действующий флот и армия. В результате в 1918 году удалось спустить на воду одного лишь «Пересвета», в 1919 — «Петра Великого», а «Громобоя» – и вовсе в 1921. «Рюрик» так и остался на стапелях – денег на его достройку не было ни во время войны, ни после нее, когда волна пацифизма на время накрыла общество и правительство, и финансирование флота и армии было сильно урезано. До Вашингтонской конференции удалось достроить лишь один корабль — головного «Петра Великого», и представителям России так и не удалось добиться права на достройку хотя бы еще одного корабля (правда, в сложившихся условиях и так удалось добиться достаточно выгодных условий) в качестве линкора, а «Пересвет» и «Громобой» пришлось перестраивать в авианосцы. Таким образом, «Петр Великий» стал самым мощным – и единственным в своей серии – линкором Российского Императорского флота.

Во времена Интербеллума «Петр Великий» стал настоящей «визитной карточкой» флота, гордостью всей страны и могучим «властелином океанов» – ему просто не было равных. Кое-как до его уровня могли дотянуть лишь последние американские сверхдредноуты и британские «Нельсоны», но и они все равно уступали ему в весе залпа и скорости хода. Приземистый, грозный вид русского корабля, четырехорудийные башни главного калибра и две высокие дымовые трубы надолго стали предметом восхищения не только жителей Российской империи, но и иностранцев. «Петру Великому» будет уготована богатая на события жизнь – в 1924 году он станет флагманом Тихоокеанского флота. в 1929 под флагом адмирала Колчака он вернется на Балтику, чтобы его матросы приняли участие в подавлении Мартовского путча, что наконец-то завершит долгий четырехлетний период политической нестабильности в империи и возведет на трон императрицу Марию I вместо больного императора Алексея, выступавшего в роли марионетки своих советников. Таким образом, линкор станет одновременно и лицом обновления России, которое вновь поставит страну на путь быстрого развития и укрепления. Вернется престиж флота и армии, вооруженные силы начнут укрепляться – что позволит им выдержать одновременный натиск с Запада и с Востока в будущей войне. Линкор пройдет крупную модернизацию в 1934-1939 годах и вновь возглавит Тихоокеанский флот в ходе сражений Второй Мировой войны, в ходе которой он с честью пройдет не одно сражение. После войны, при сокращении флота многие пытались пустить на слом столь прославленный корабль, но им не удалось – в результате «Петр Великий» был поставлен кораблем-памятником во Владивостоке, а финансирование его содержания брало на себя государство. Там вы можете найти этот прославленный корабль и сегодня (ага, раскатал губу).

«Петр Великий», Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 15.03.1916/18.09.1919/1921

«Рюрик», Адмиралтейский завод, Санкт-Петербург – 21.11.1916/не достроен

«Пересвет», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 15.03.1916/20.11.1918/достроен как авианосец

«Громобой», Балтийский завод, Санкт-Петербург – 03.04.1919/18.05.1921/достроен как авианосец

Что я сделал с реальным проектом Костенко

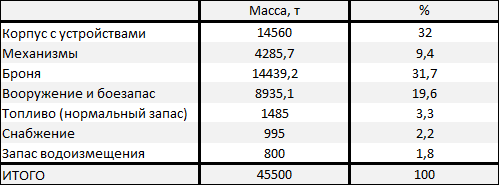

Вероятно, последние статьи нагрузки на моей практике. Указанные 45500 тонн — нормальное водоизмещение линкора.

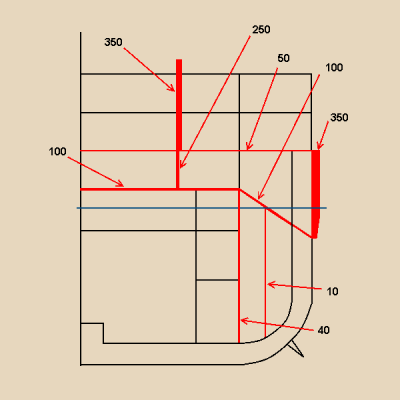

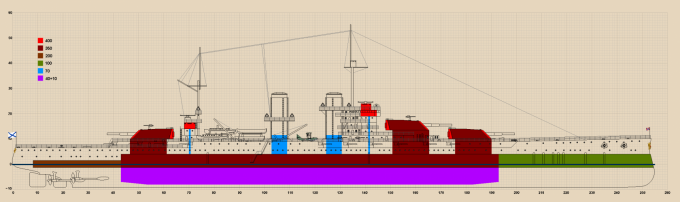

Прежде всего, была переработана схема бронезащиты. Она у изначального проекта была в общем-то не самой плохой, а может даже и очень хорошей (лично я затрудняюсь давать оценку, больно нестандартна), но – на предыдущих линкорах я последовательно развивал и укреплял свою, более типичную схему бронезащиты. На «Петре» я усилил защиту палуб до 50+100 мм в пределах цитадели и 25 мм вне ее пределов, 350-мм пояс с 100-мм носовым продолжением и 200-мм кормовым (там получается своеобразная вторая цитадель, защищающая приводы рулей). Усилена ПТЗ – она обрела большую глубину. На корабле окончательно пропали верхний пояс и противоосколочная переборка – фактически такая бронезащита является уже чем-то вроде «все или ничего», только с большим вниманием к защите корпуса в оконечностях. При этом нижний край пояса сужается до 200 мм (особенность пояса исходного проекта Костенко, к внешнему поясу я просто добавлял миллиметры).

Вооружение осталось на уровне «Дмитрия Донского» – усиливать или ослаблять его не видел смысла. Самым спорным моментом «Петра Великого» является ЭУ – дело в том, что удельную мощность новой ЭУ я брал у американского линейного крейсера «Лексингтон» – он хоть и примерно современник «Петра», но обладает для своего времени просто зашкаливающей мощностью при малом весе. Не знаю, насколько возможно запихнуть такое в корпус моего корабля, но такая ЭУ была обязательным условием для развития скорости хода в 28 узлов.

Тактико-технические характеристики линейного корабля «Петр Великий»

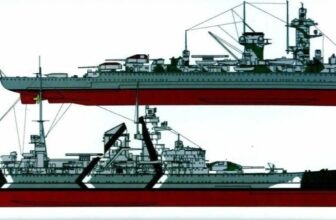

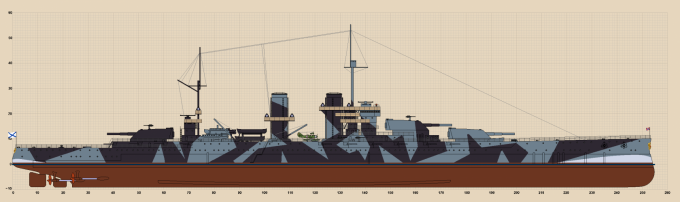

«Петр Великий» в экспериментальной камуфляжной окраске, Тихоокеанский флот, 1928 год. Именно в такой окраске линкор отправится на Балтику, где примет участие в подавлении Мартовского путча. Позднее элементы этой окраски станут стандартным корабельным камуфляжем военного времени Российского Императорского флота на всех ТВД.

| Водоизмещение: | 43 950/48 450 тонн |

| Размерения: | 254,1×35,5×х9,1 м |

| Механизмы: | 4 вала, 4 ТЗА Эриксона, 20 котлов Шухова, 120 000 л.с. = 28 узлов |

| Запас топлива: | 1485/3900 тонн нефти |

| Дальность: | 6900 миль (18 узлов) |

| Броня: | пояс 100–350 мм, траверзы 100–375 мм, башни 350–400 мм, крыши башен 200–250 мм, барбеты 250–350 мм, средняя палуба 25–50 мм, нижняя палуба 100 мм, ПТП 40+10 мм, рубки 250–400 мм, коммуникационные трубы 70 мм |

| Вооружение: | 12 406/45-мм, 24 130/55-мм орудий, 8 75/50-мм зенитных пушки, 2 гидросамолета |

| Экипаж: | 46/1296 человек |

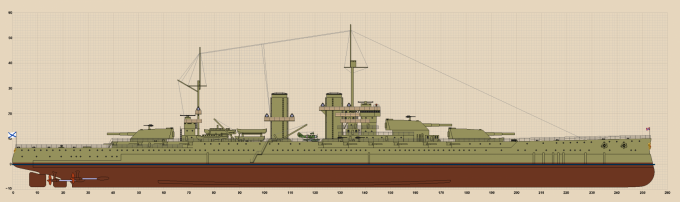

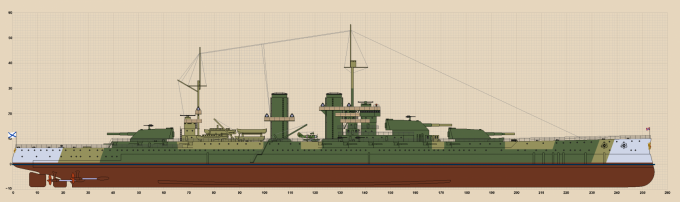

Еще один экспериментальный камуфляж, Тихоокеанский флот, 1926 год. Был попыткой «реанимировать» стандартную оливковую окраску, которая подвергалась резкой критике после ухода флота из Порт-Артура. Позднее станет основой для «тропической» окраски кораблей Тихоокеанского флота.

От автора

Важный момент – здесь и дальше манера подачи ТТХ несколько изменится. Так, водоизмещение будет подаваться в виде стандартное/нормальное для кораблей послевоенной постройки (в смысле, после ПМВ). Осадка же в ТТХ будет указываться при нормальном водоизмещении – дело в том, что на большинстве чертежей, что я встречал, водоизмещение дается именно при нормальном водоизмещении, из-за чего у меня уже вся манера рисования отталкивается от того, что на рисунках углубление дается при нормальном водоизмещении. Кроме того, мне не совсем ясно, что и как и когда дается осадка обычно в справочниках. Похоже, там полный разнобой – по одному кораблю осадку могут дать при нормальном водоизмещении, по другому – при стандартном, по третьему – при полном, и все без указаний конкретики. У меня же будет одна осадка – та, что на рисунках, т.е. при нормальной нагрузке.

Как-то вот внезапно оформилась вся линейка развития эсминцев России от конца РЯВ и до 1945 года. Вероятно, будет еще цикл статеек по ним (всего 12 типов, 3-4 статьи). По крайней мере, ТТХ и графический материал у меня уже есть.

Вообще, судя по всему, выкладка исторической части ФАНа опять откладывается на какое-то время – меня сильно «пробило» на корабли времен ВМВ. В данный момент уже работаю над тяжелыми крейсерами, и готовы заготовки по крейсерской ветке РИФа в промежутке между 1905 и 1922 годами. Кроме того, перед публикацией истории альт-РЯВ я упустил два важных момента – а именно статью по крейсерам III ранга (Владивостокский отряд). и статью по первым подводным лодкам РИФ. Без них начинать моветон, а материал по ПЛ я еще даже не начинал заготавливать (что поделать, ну не интересен мне этот класс кораблей).

И да, последнее. Немного обидно, что сайт урезает даже очень легкие боковики кораблей. Там самая красота, когда они в исходном масштабе показываются, но гиганты вроде «Петра Великого» не влезают в максимальную ширину, позволенную здесь – 1680 пикселей. Из-за этого многие моменты несколько смазываются, и выглядит уже не так симпатично.