Содержание:

Эта тема могла бы стать продолжением предыдущей, но с легкой руки админа цикл был назван «мир броненосцев типа Кремль», а здесь «кремли» появятся лишь мельком. Поэтому я продолжу моделировать ситуацию, которая сложилась в РЯВ с учетом появления этих кораблей на ТВД.

ПОДСЧЕТ ПОТЕРЬ

После череды майских боев японское и российское командование подвели итоги и произвели ревизию оставшихся сил с целью выработки дальнейшей стратегии. Итоги были следующими-Япония безвозвратно потеряла 4 броненосных крейсера, из которых «Ниссин» и «Касуга» были захвачены русскими при переходе, а «Токива» и «Адзума» потоплены возле острова Цусима. Кроме того, были потеряны эскадренные броненосцы «Хацусе», «Ясима», «Фудзи», и малый миноносец №70, который затонул при возвращении на базу после атаки крейсера «Россия».

Со своей стороны, русские потеряли безвозвратно броненосец «Ослябя» и миноносец «Бедовый», часть кораблей линии хоть и не была потеряна, но участие в войне больше не принимала-броненосец «Александр III» и броненосный крейсер «Мститель» интернировались в Циндао, броненосцы «Кремль» и «Кронштадт» хоть и дошли до Владивостока, но уже без снарядов ГК и с расстрелянными стволами. Это впоследствии дало повод газетчикам и военно-морским аналитикам разных стран считать победу пирровой. Кроме того, ряд кораблей как с той так и с другой стороны получили повреждения различной степени тяжести, но участие в боях впоследствии принимали.

Обе стороны по разному расставили приоритеты: русские начали восстанавливать крейсера, а японцы бросили все усилия на спасение и ремонт кораблей линии, готовясь к следующему генеральному сражению. При этом, чтобы перегнать три броненосца и четыре броненосных крейсера, Того пожертвовал восемью миноносцами второго и третьего отрядов-на островах Эллиота попросту не хватило запасов угля на всех. Хотя на отряд «собачек» Дева и другие миноносцы уголь худо-бедно наскребли и увели эти корабли в Чемульпо.

ВЫСАДКА ЯПОНЦЕВ

Адмирал Иессен задержался во Владивостоке на две недели чтобы «оттюнинговать» свои корабли, и это оказало сильное влияние на ход войны. Японцы воспользовались заминкой для переброски морем Второй армии Оку и произвели высадку в Бидзыво. Как обычно, русские узнали об этом слишком поздно и прибывшие к месту корабли Макарова элементарно запоздали к «раздаче слонов». Пришлось удовольствоваться малым, крейсера Вирена смогли догнать и потопить три уходящих японских транспорта (уже разгрузившихся), а броненосцы «Цесаревич», «Пересвет», «Победа» обстреляли из шестидюймовок место высадки японцев. Но результаты бомбардировки были далеки от идеальных, т.к. морские орудия создавались для стрельбы по хорошо видимым целям и плохо подходили для стрельбы по пехоте, укрывшейся в складках местности. Впоследствии Вторая армия перерезала железную дорогу в Порт-Артур и сорвала другой план Макарова. Дело в том что командующий эскадрой планировал сгрузить боеприпасы и демонтировать двенадцатидюймовки с тихоходов «Севастополь», «Полтава», «Петропавловск» и отправить их по железке во Владивосток для перевооружения «кремлей». Но это было позже, а пока обозленный адмирал направил свои броненосцы к расположенным неподалеку Эллиотам и обстрелял имеющиеся там японские силы. Результат был тоже далек от ожидаемого, поскольку японские миноносцы на остатках угля маневрировали и прятались между островами. Перекрыть все направления и уничтожить их перекрестным огнем не было никакой возможности. Единственным успехом русских комендоров было уничтожение небольшого парохода, который японцы планировали использовать в качестве брандера.

Поход Иессена

В то время как на крейсерах ВОК производились работы по улучшению боевых качеств, специалисты обследовали состояние артиллерии «Кремля» и «Кронштадта». Выяснилось что из шестнадцати орудий ГК только два не были повреждены вражеским огнем и не расстреляли стволы до критического состояния (имели место повреждения башен, но сами орудия уцелели). Телеграфная переписка с Петербургом ничего полезного не дала, ни новых орудий ни снарядов во Владивосток отправлять никто не желал, т.к. шло формирование второй Тихоокеанской эскадры. Посовещавшись, Иессен с Цывинским решили демонтировать оба орудия с износом около 50%, погрузить их на тяжеловес «Громобой» и переправить в Порт-Артур. Кроме того, на «кремлях» было обнаружено большое количество снарядов американского производства к 75 мм орудиям Канэ. Американские снаряды были на килограмм тяжелее оригинальных болванок и содержали 0,58 кг черного пороха. Было решено что такие лучше подойдут для борьбы с миноносцами, а потому боеприпасы примерно равномерно распределили между крейсерами ВОК. Вдобавок ко всему, в поход сверх штата отправились контр-адмирал Цывинский, лейтенант Кетлинский и еще около сотни офицеров, механиков и нижних чинов. Их взяли из расчета на боевые потери и на тот случай, если придется перегонять призовые пароходы с ценными грузами. После всех приготовлений отряд в составе «Громобоя», «Богатыря», «Рюрика», «Авроры» и «Дмитрия «Донского» в ночь с 25 на 26 мая незаметно покинул рейд Владивостока. Вместе с крейсерами некоторую часть пути прошли пять миноносцев «невок», ранее прибывших во Владивосток с «Авророй» и «Донским». В порту им успели перебрать механизмы и установить по 75-мм орудию Канэ на корме. Кроме того, каждый из миноносцев имел по 25 фугасных 75-мм снарядов на ствол производства САСШ, переданных с «кремлей».

Ближе к обеду 27 мая состоялся первый контакт с противником. Отряд шел на 15 миль севернее места гибели «Адзумы» и «Токивы», когда была встречена четверка номерных миноносцев противника. «Невки» и «Богатырь» помчались в погоню, но японцы ушли не приняв боя. Иессен приказал взять курс ближе к острову Цусима, и спустя некоторое время подошли к месту недавнего сражения. Оба стоящих на мостике адмирала (Иессен и Цывинский) отметили некоторые изменения в пейзаже. Прекрасно понимая что с берега могут следить, решили не афишировать свой интерес и встали неподалеку под видом пополнения угольных ям миноносцев. Уголь те брали с «Громобоя» и «Рюрика», а во время бункеровки командующий отрядом вызвал всех командиров кораблей к себе и довел до них свои планы. Примерно в 19 часов отряды разошлись, миноносцы отправились во Владивосток, крейсеры двинулись на юг. Но после полуночи оба отряда развернулись, легли на обратный курс и к рассвету вернулись в прежнюю точку. Расчет русских адмиралов оказался верен-на месте гибели японских броненосных крейсеров велись работы. Возле торчащего из воды носа «Адзумы» стоял плавучий кран, а в трех милях восточнее дымил пароход примерно 5 тыс. тонн водоизмещения, отчаянно пытающийся уйти от русских крейсеров на восток. Четверка японских дозорных номерных миноносцев в этот раз даже не пыталась уйти, а схватилась в отчаянном бою с «невками». В конечном итоге все номерные миноносцы были потоплены нашими миноносцами и крейсерами, «Богатырь» догнал и привел пароход, высадив на него призовую команду. Отдавать якорь не стали, попросту легли в дрейф, чтобы иметь свободу маневра. Осмотр парохода дал следующие результаты-это был переделанный в плавучую мастерскую транспорт «Синано-мару», на котором имелось водолазное, подъемное и другое техническое оборудование. Дело в том что в боях на японских кораблях линии было много бронеплит, поврежденных десяти- и двенадцатидюймовыми снарядами. Взять на замену в кратчайшие сроки было негде, а потому командование послало к месту гибели «Адзумы» и «Токивы» плавучий кран и мастерскую с оборудованием с целью демонтировать все что можно. Японцы в очередной раз продемонстрировали свою фантастическую работоспособность и прекрасную организацию работ: за кратчайший срок они успели демонтировать два якоря, пять шестидюймовых орудий и семь бронеплит толщиной 178 и 127 мм. В первый раз японцам повезло-дозорные миноносцы вовремя предупредили своих подопечных и плавучий кран и мастерская ушли восточнее, подальше от курса владивостокского отряда. Но после они вернулись, надеясь с утра продолжить работу и попали в западню. После пары часов стоянки, пока досматривали приз и устраняли полученные повреждения на «невках», Иессен приказал отвести маломореходный и тихоходный плавучий кран на глубину и там затопить. Захваченный пароход «Синано-мару» под конвоем «Донского» и миноносцев отправился во Владивосток, четыре более быстроходных крейсера двинулись дальше на юг вдоль острова Цусима.

Захват «Синано-Мару» имел следующие последствия-дело в том что в начале февраля в Инженерном Морском училище состоялся досрочный выпуск и к концу мая 1904 года во Владивосток поездом прибыла группа выпускников в количестве пяти человек. Именно из этой группы новый начальник порта адмирал Греве сформировал своеобразное небольшое КБ во главе с Владимиром Костенко. Целью новоиспеченных кораблестроителей была адаптация снятых с «Адзумы» и «Токивы» бронеплит и установка их на «Варяг» взамен поврежденных. Хоть 12″ японские фугасы и не пробивали насквозь шестидюймовую броню «гарибальдийцев», но имелись повреждения внешнего твердого слоя односторонне закаленной брони. Плиты снятые с японцев отличались толщиной, размером, точками крепления, а потому работа была не из легких. Тем не менее, группа молодых специалистов справилась с работой примерно за три недели и предъявила расчеты, по которым впоследствии и произвели ремонт броненосного крейсера итальянской постройки.

Между тем отряд Иессена в составе теперь уже четырех крейсеров гребенкой прошелся вдоль южного а затем и западного побережья Кореи и дошел до широты Чемульпо. Результаты были более чем скромные, удалось перехватить два идущих порожняком транспорта, которые высаживали армию Оку и теперь возвращались в Японию (оба потоплены), и догнать угольщик идущий к островам Эллиота. С угольщиком поступили иначе, его захватили и отконвоировали в Порт-Артур. Прибыли туда всем отрядом, где провели профилактику механизмов и пополнили запасы. Там же в Порт-Артуре произошла некоторая ротация как в личном составе так и в кораблях. Макаров назначил Цывинского младшим флагманом взамен князя Ухтомского, лейтенант Кетлинский получил должность флагманского артиллериста. По кораблям произошли следующие замены: крейсер «Аврора» передали в отряд Вирена, взамен Иессену передали крейсер «Аскольд». Таким образом отряд Вирена стал более-менее однородным, состоял из «Баяна» и трех «богинь», а отряд Иессена получил более быстроходный и экономичный крейсер.

Небольшая ротация произошла и среди сухопутного командования. Дело в том что накануне войны из Индии был отозван подполковник Корнилов, который по прибытии на Квантун был назначен командиром одного из полков 4-й дивизии. После загадочного ранения генерала Фока, предположительно хунхузами, указом из Петербурга Лавра Корнилова через ступень произвели в генералы и назначили командиром дивизии.

Заполучив в свое распоряжение достаточно сил, адмирал Макаров организовал вторую атаку на острова Эллиота. На этот раз в море вышли три эскадренных броненосца, шесть крейсеров отряда Вирена, четыре из отряда Иессена и восемь миноносцев. На этот раз острова были окружены и простреливались со всех сторон, что затрудняло маневрирование оставшимся там японским миноносцам. Броненосцы под чутким управлением лейтенанта Кетлинского довольно быстро подавили немногочисленные береговые батареи, после чего на виду у японцев, но вне дальности ружейно-пулеметного огня со всех русских кораблей стали спускать шлюпки и катеры сажать в них людей. Командиры японских миноносцев организованно высадили личный состав с винтовками и пулеметами и отправили на берег для отражения атаки. Сами же миноносцы были поспешно взорваны. Но русские и не думали производить высадку, сразу после взрывов шлюпки вернулись к своим кораблям, люди поднялись на борт. Шлюпки на борт не поднимались, держа японцев в напряжении, а вот катеры произвели траление минных полей и выставили вешки. К немалому облегчению японцев, русские с рассветом подняли на борт катеры и шлюпки, после чего ушли в сторону Бицзыво. О том что ночью русские моряки под руководством лейтенанта Азарьева втайне вышли на шлюпках и переставили вешки на минных полях, японцы и не догадывались.

Вторая бомбардировка побережья была более результативной по двум причинам: во первых флот сумел установить хорошие взаимодействия с армией. Разведчики 4-й дивизии выявили места дислокации японцев и позиции, которые были ими оборудованы для отражения десанта с моря. Во вторых опыт и мастерство флотских артиллеристов постоянно росли. Вторично была произведена ложная демонстрация высадки десанта, после чего по побережью прошлись шестидюймовками по японским позициям. После этой бомбардировки объединенная эскадра ненадолго вернулась в Порт-Артур. Там на корабли погрузили все запчасти, которые могли пригодиться для ремонта «Аскольда», после чего Иессен снова увел свой отряд в рейд.

4 Поход «Кубани» и «Риона».

Вспомогательные крейсеры «Кубань» и «Рион» (бывшие пароходы «Орел» и «Смоленск») были быстроходными и довольно крупными кораблями 8-ми и 12-ти тысяч тонн водоизмещения соответственно. Перед войной на эти, тогда еще транспорты, были погружены 120-ти и 75 мм. орудия Канэ, предназначенные для вооружения вспомогательных крейсеров или замены в случае необходимости орудий «Боярина», «Новика» и «Алмаза». В Тулоне корабли догрузились заказанными во Франции снарядами французского образца, содержащими взрывчатку наподобие мелинита, но чуть менее чувствительную. Так например, 120 мм снаряд имел собственный вес 20,48 кг и содержал заряд в 2,56 кг ВВ. Оба транспорта были включены в отряд Вирениуса и имели конечной точкой маршрута Порт-Артур. Но в силу обстоятельств (началась война), до Порт-Артура транспорты так и не дошли. Вместе с пятью «невками», «Авророй» и «Донским» оба транспорта приняли участие в захвате «Ниссина» и «Касуги». Именно на эти пароходы и были высажены пленные с призовых судов. Позже пленных пересадили на первый попавшийся идущий в Японию пароход. В итоге транспорты вместе с пятью миноносцами и двумя боевыми крейсерами оказались во Владивостоке. В порту экипажам дали отдых, а тем временем произвели полную профилактику механизмов и вооружили теми самыми пушками, которые и были в трюмах. Вооружение было более чем солидное для вспомогательных крейсеров-более легкий «Орел», переименованный в «Кубань» получил восемь 120 мм орудий, по одному в оконечностях и по три с каждого из бортов, более крупный «Смоленск» переименованный в «Рион» получил аж 12 стодвадцаток Канэ и еще по 8 пушек калибром 75 мм. По изначальному проекту максимальное количество пушек было 25, но посчитали что и этого достаточно. В любом случае, оба вспомогательных крейсера превосходили боевые типа «Боярин» и «Новик». Уже к 10-му мая оба корабля были готовы к выходу, но решили дождаться прибытия отряда Цывинского. Сперва прибыли два броненосца и броненосный крейсер, спустя несколько дней пришли «Лена», «Ангара» и «Терек» (бывший «Екатеринослав»). Именно на бортах этих кораблей и находилась большая часть экипажа броненосца «Александр III» и броненосного крейсера «Мститель». Прибывшим дали двухнедельный отдых, после чего включили в состав экипажей «Кубани» и «Риона», понюхавших пороху комендоров в штат, механиков и кочегаров сверх штата, на тот случай, если попадутся пароходы с ценным грузом.

Вспомогательные крейсеры вышли в поход на сутки позже отряда Иессена, 26 мая. после чего оба крейсера пройдя проливом Лаперуза двинулись на ту самую коммерческую трассу из Северной Америки. В течении восьми дней были перехвачены шесть пароходов с контрабандой. С одного из них груз частично был выброшен в море, после чего на пароход пересадили команды с остальных призов и отпустили восвояси. Оставшиеся пять пароходов были использованы в качестве мишеней и на них комендоры с «Александра» и «Мстителя» шлифовали мастерство, стреляя с дальних дистанций, на ходу и в условиях океанской качки. После этого оба крейсера покинули район, опасаясь преследования, и перекрыли коммерческий путь южнее Японии. Все вспомогательные крейсеры являлись самостоятельными боевыми единицами, но некоторая договоренность с Иессеном все же была. Так командующий отрядом назначил день и координаты рандеву южнее о. Косю и в стороне от морских путей. Это было сделано на тот случай, если удастся захватить пароходы с ценными грузами, которым потребуется эскорт. Парочка таких пароходов у «Кубани» и «Риона» к 11 июня уже имелась: были захвачены пароход со стройматериалами, в основном лес, цемент и арматура, и пароход, на котором среди прочих грузов имелось много бухт с колючей проволокой. Прибывший 12-го в точку рандеву Иессен решил переправить оба призовых парохода в Дальний, поскольку грузы могли помочь сухопутной обороне Квантуна. Идти туда было решено всем составом-четыре боевых крейсера, два вспомогательных и два захваченных транспорта.

5 противодействие японцев.

Действие русских крейсеров вызвало бюрю негодования как со стороны сухопутного командования, так и со стороны японской общественности, и было отчего-армия долгое время не получала подкреплений, пароходы с грузами в Японию перехватывались. Все требовали от Того решительных действий. В конце концов японский командующий послал отряд самых быстроходных крейсеров в составе «Кассаги», «Читосе», «Ниитаки» и «Отовы» под командованием Дева к востоку от Японии. «Собачки» опоздали к месту событий на два дня. Еще три дня безуспешно покрутившись в районе, где русские вспомогательные крейсера перехватывали купцов, адмирал Дева пришел в Нагасаки. Там его отряд усилили броненосным крейсером «Идзумо», бывшим ранее флагманским кораблем Камимуры. Поскольку в бою с отрядом Макарова Камимура использовал преимущество в скорости, его корабль шедший головным оказывался в неудобном ракурсе для обстрела со стороны русских и почти не пострадал. Отремонтировали его тоже самым первым из кораблей линии. Адмирал Дева получил приказ двигаться к острову Чеджу, поскольку именно там был замечен отряд Иессена, и вступить в бой. По возможности связать боем русских до подхода Уриу или Того-младшего и уничтожить окончательно.

Владивостокский отряд крейсеров и Третий боевой отряд японского флота вступили в визуальный контакт на рассвете 14 июня милях в 10 (японцы) или 20 (русские) острова Чеджу. Наблюдатели с марса доложили (с мостика видно не было) что русские идут двумя колоннами: в ближней «Громобой», «Аскольд», «Богатырь» и «Рюрик», в дальней два вспомогательных крейсера и два транспорта, курс на Порт-Артур. Волнение на море было 5 баллов, верхний предел для «Идзумо», когда крейсер еще не зарывался носом и мог использовать шестидюймовки нижних казематов, и потому японский адмирал отдал приказ начать погоню. Все шансы на успех были, поскольку русский отряд сдерживался «Рюриком», да и транспорты не могли выдать более 15 узлов. Само наличие транспортов смутило Деву-директивой командования предписывалось бороться с крейсерами, но раз уж русские организовали «комитет по торжественной встрече» и выделили для пары транспортов мощнейший эскорт аж из шести крейсеров, то груз наверняка супер-мега-ценный и доставлен на Дальний Восток в глубокой тайне от японской разведки. Не исключалось и то, что часть содержимого трюмов перегрузили на вспомогательные крейсеры. Именно поэтому Дева отдал следующие приказы своим подчиненным: «Идзумо» следовало навалиться на концевой «Рюрик», малыши «Ниитака» и «Отова» были отправлены на преследование дальней левой колонны с приказом уничтожить, а лучше захватить в плен всех, а для «Кассаги» и «Читозе» были избраны целями «Аскольд» и «Богатырь».

Русские при обнаружении противника повели себя довольно странно и начали расходиться веером. То есть правая колонна где были боевые крейсеры пошла прежним курсом, но увеличила скорость, «Рион» и «Кубань» из левой колонны отвернули на три румба и тоже ускорились, а транспорты отвернули на семь румбов, показав японцам корму и направившись в сторону Китая. Это создало проблемы паре «Ниитака»-«Отова», которые такого маневра не ожидали. Старшим в этой паре был капитан 2-го ранга Сёодзи, участник боя еще с тем, первым «Варягом» под командованием Руднева. Японский капитан отлично знал что в бою при Чемульпо русские ни разу не попали и был крайне низкого мнения о комендорах. И это на одном из лучших крейсеров первого ранга, по всем статьям превосходящего его собственный! Что же касается вспомогательных крейсеров, то там по мнению гордого потомка самураев служили самые отбросы, которым не место на боевых кораблях. К тому же вспомогательные крейсеры бросили свои подопечные транспорты, чем еще ниже упали в глазах Сёодзи. Обозвав про себя Трояна и Лахматова трусливыми шакалами, Сёодзи приказал поднять сигна на «Отову», чтобы тот преследовал транспорты, а сам решил преследовать «Рион» и «Кубань». Японский крейсер был совсем новым, котлы Никлосса были в исправном состоянии и разница в скорости была на пару узлов в пользу «Ниитаки». После двух с половиной часов погони «собачка» вышла на траверс идущего головным «Риона», корабли шли параллельными курсами, дистанция 27 кабельтов. Чисто из вежливости на «Ниитаке» подняли сигнал по международному своду с предложением сдаться, но в ответ сперва один а потом и второй вспомогательный крейсер начали пристрелку. После первого выстрела Сёодзи даже обрадовался, ему представилась возможность уничтожить сразу двух противников суммарным водоизмещением более 20 тысяч тонн, но в течении минуты радость сменилась недоумением. Русские отстрелялись довольно грамотно, четыре пушки выстрелили «уступом», причем четвертый снаряд взорвался совсем близко, осыпав японский крейсер осколками. Следом точно также отстрелялась «Кубань», нащупывая цель, и только после этого японский капитан вышел из ступора и приказал начать пристрелку. С пристрелкой японцы задержались на 12 минут прежде чем накрыли цель. Хоть волнение моря и было умеренным, маленький японский крейсер был подвержен бортовой и килевой качке, что никак не способствовало меткой стрельбе. Русские тяжеловесы страдали от качки намного меньше и стреляли ощутимо точнее, перейдя на беглый огонь. К этому моменту «Ниитака» уже получил одно прямое попадание в корпус, еще два снаряда французского производства упали с небольшим недолетом, отрикошетили от воды и взорвались над японским крейсером, засыпав его раскаленными осколками. Причем при этом больше пострадала орудийная прислуга нестреляющего правого борта, которая не была прикрыта сзади орудийными щитами. Сёодзи уже понял что попал в западню, так самоуверенно разделив свои силы, но приказ адмирала и самурайская гордость не позволяли выйти из боя. В битве два на два шансы на победу были более чем велики, сейчас же японский крейсер был в крайне невыгодном положении-«собачка» могла стрелять на борт только только из четырех шестидюймовок, в то время как «Кубань» стреляла из пяти 120-мм орудий, а «Рион» из шести (баковые и ютовые орудия там стояли попарно). На стороне японцев были более тяжелые снаряды, на стороне русских более высокая скорострельность. Наконец японцам улыбнулась удача-шестидюймовый снаряд поразил верхнюю часть корпуса «Риона» в районе миделя. Возникла огромная пробоина через которую вскоре стали пробиваться языки пламени, к тому же после взрыва перестала стрелять расположенная выше «стодвадцатка». Радостные крики «банзай!» послышались на палубе «собачки». Но радость японцев была недолгой, поскольку через три минуты фугас поразил «Ниитаку» в нос чуть ниже и позади якорного клюза. Это попадание лишило японцев возможности выйти из боя, поскольку в пробоину стала поступать вода. Хитрый Троян изначально повел свои корабли под углом 60 градусов к волне и на «Ниитаке» довольно быстро возник дифферент на нос. Начала падать скорость, затем низкорасположенная передняя шестидюймовка левого борта выключилась из игры, поскольку ее стало заливать встречной волной. Японцы ответили парой удачных попаданий, одно из которых вызвало сильный пожал а второе пробило борт «Риона» чуть выше ватерлинии. Из крупной пробоины посыпался наружу уголь, затем туда стала захлестывать вода, но для огромного корабля это было некритично.

Постепенно скорость «Ниитаки» упала до 16 узлов, чем воспользовалась «Кубань» довернув вправо и обстреляв с кормы продольным огнем. Японцы уже приготовили к стрельбе орудия правого борта, полагая что их поставят в два огня со стороны двух бортов, но Лахматов не оправдал их ожиданий сделав зигзаг влево не пересекая курса «Ниитаки» с кормы. Видя это, Сёодзи отдал приказ на ютовое орудие перенести огонь на «Кубань», по которой до этого вообще никто не стрелял, но посланный на корму посыльный был убит осколком. Сражение длилось уже около часа и японские подносчики снарядов и заряжающие стали уставать. Темп стрельбы оставшихся боеспособными трех шестидюймовок способных стрелять на левый борт заметно снизился, и теперь уже Троян приказал поднять сигнал предлагающий сдаться, но японцы вполне ожидаемо на него не ответили и продолжили бой. После этого уже командир «Риона» совершил фатальную ошибку стоившую ему жизни, отдав приказ идти на сближение чтобы поскорее закончить бой. Снижение скорости хода и сокращение дистанции добавили японцам результативности и они отметились рядом попаданий. Один из снарядов взорвался на мостике, убив командира и пробив небронированную ходовую рубку осколками. Тяжело ранило рулевого и на какое-то время огромный вспомогательный крейсер остался без управления. Старший офицер вместе с трюмно-пожарным дивизионом тушил огонь на корме, а потому командование кораблем принял лейтенант Вениамин Эллис, бывший до этого старшим артиллерийским офицером на «Александре». Он же первым бросился в рубку, отвернул крейсер от противника и приказал вызвать свободного от вахты рулевого. После того как новый рулевой встал к штурвалу, Эллис вышел на искореженный мостик и с помощью бинокля стал оценивать обстановку. Противников разделяло около 40 кабельтовых, ни та ни другая сторона не стреляла и Эллис отдал приказ пробанить орудия. Опытный артиллерист вступивший в командование кораблем планировал закончить бой по своему, ничем не рискуя и никуда не спешил. С «Кубани» пришел запрос «почему не добиваем?», на что был дан ответ «пусть сильнее накренится». Заметив что на «Рионе» банят орудия, Лахматов приказал сделать то же самое на своем корабле. Дело в том что во время боя разорвало ствол одной из «стодвадцаток» и командир крейсера связал это с омеднением нарезки. Японцы тоже потеряли одно из орудий, во время боя на максимальном сближении была сбита ютовая шестидюймовка и теперь преимущество русских в артиллерии было подавляющим-девять исправных стволов на борт против двух. Никто не осудил бы сейчас капитана Сёодзи за выход из боя, но ложиться на обратный курс он не спешил, разворот вправо, от противника, подставлял под волну дырявый левый борт и к тому же увеличивал крен при циркуляции, что могло закончиться опрокидыванием. Разворот влево означал сближение с противником, что подставляло под град снарядов от скорострельных «стодвадцаток». Поколебавшись какое-то время, японский капитан отдал приказ ворочать на 16 румбов влево. Разворот на обратный курс никакого профита японцам не принес, поскольку вода попросту перетекла по броневой палубе и скопилась на противоположном борту и пушки по прежнему смотрели если не в море, то имели ограниченный угол возвышения. Зато последовавший за этим разворот русский крейсеров позволил задействовать одиннадцать орудий против девяти. Дистанция после взаимных маневров была 42 кабельтова и В. Эллис приказал начать пристрелку. С каждым разом снаряды ложились ближе и ближе к противнику, после чего русские перешли на беглый огонь. Японцы пытались отвечать, но в итоге добились лишь недолетов в 5-7 кабельтовых. Через полчаса стрельбы «Ниитака» накренился еще больше, русские сократили дистанцию до 30, после чего спокойно добили японца. Сперва хотели подобрать утопающих, но наблюдатели заметили спешащую на всех порах «Отову». На этот раз Эллис предпочел в бой не вступать, а попросту повел корабли в ту сторону, где по его мнению Иессен дрался с Девой.

(продолжение следует…)

Фиона, в связи с растянутым по времени циклом, было бы не плохо справочно указать полный состав кораблей в Порт-Артуре и Владивостоке, и их ТТХ. Ну и соответственно по времени введение в строй ( время ремонта).

Впрочем, немного вру, не сразу вспомнила. Все три «богини» изначально были вооружены «по образцу 1907 года», т.е. имели по 10 шестидюймовок.

С ходу, по хронологии, могу расписать отличия от РИ только по артурской эскадре. Накануне войны в Порт-Артур прорвался транспорт Манчжурия с грузом боеприпасов. Вместо Ретвизана и Цесаревича торпедированы Севастополь и Победа, минзаг Енисей и крейсер Боярин на своих минах не взорвались. Вместо Петропавловска на мине подорвался Ретвизан, но не утонул.Позже в Артур прорвались миноносец Блестящий и крейсер Алмаз (копия Новика). Всё остальное, включая ТТХ перечисленных кораблей, как в РИ. По Владивостоку надо перечитывать и сопоставлять, но и там ТТХ кораблей кроме несуществующих «кремлей» как в РИ.

списочно.

да не вопрос. Эскадренные броненосцы Ретвизан (подводная пробоина, ремонтироваться будет еще долго), Севастополь (подводная пробоина, ремонт подходит к концу), Петропавловск (сильные надводные повреждения после боя с Камимурой, в ремонте), Цесаревич, Полтава, Пересвет (умеренные повреждения, но в бою могут участвовать), Победа (пробоина заделана, умеренные надводные повреждения после боя с Того, в бою может участвовать. Крейсеры 1 ранга Баян, Аскольд, Диана, Паллада. Крейсеры 2 ранга Боярин, Новик, Алмаз (стоит в доке после того как налетел на затопленный брандер). Отсутствует вспомогательный крейсер Ангара, поскольку он шел из Филадельфии с «кремлями», сейчас во Владивостоке. Минзаги и все что меньше крейсера 2 ранга перечислять не буду, поскольку кроме миноносца Блестящий всё соответствует довоенному списку в РИ.

По Артуру спасибо.

И по Владивостоку надо для полной картины, с учетом вспом. крейсеров, ведь без них борьбу на коммуникациях не организовать.

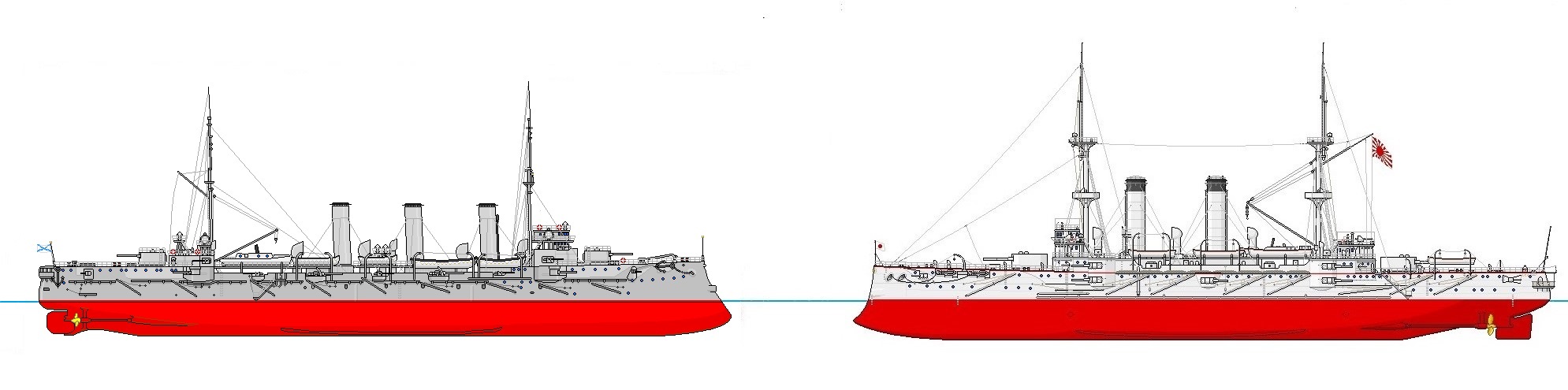

Владивостокский отряд по состоянию на 25. 05. 1904. Эскадренные броненосцы Кремль и Кронштадт, на ходу но с сильными повреждениями надводной часть, расстрелянными 12″ орудиями и без снарядов ГК. Броненосный крейсер Россия (подводная пробоина, в доке), Броненосный крейсер Варяг-2 (сильные надводные повреждения после череды боев, в ремонте), броненосные крейсеры Рюрик, Громобой, Дмитрий Донской, бронепалубные крейсеры Богатырь и Аврора, вспомогательные крейсеры Кубань, Рион, Терек, Лена, Ангара (бывшие пароходы Орел, Смоленск, Екатеринослав, Херсон, Москва соответственно). Десять номерных миноносцев № 201-211.

В ходе повествования я упустила еще 5 «невок», которые как и в РИ были в отряде Вирениуса, ну теперь пускай тоже будут во Владивостоке.

Прошу прощения, но расстояние ни как не в узлах измеряется, а в милях. Узел — это единица скорости а не единица расстояния

спасибо за подсказку, исправила.

+++ коллега Фиона, очень хорошо написано. Жаль только что в реале комсостав по другому вел себя… ?